Корреляция данных дендрохронологии и палеогенетики для памятников пазырыкской культуры плоскогорья Укок и Северо-Западной Монголии

Автор: Молодин В.И., Слюсаренко И.Ю., Пилипенко А.С., Поздняков Д.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XVI, 2010 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521628

IDR: 14521628

Текст статьи Корреляция данных дендрохронологии и палеогенетики для памятников пазырыкской культуры плоскогорья Укок и Северо-Западной Монголии

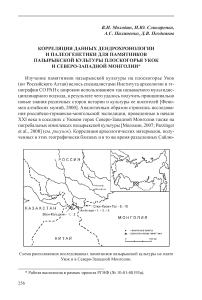

Схема расположения исследованных памятников пазырыкской культуры на плато Укок и в Северо-Западной Монголии.

гемским хребтом районах, показала поразительное сходство (порой доходящее до полного тождества) как археологических реалий, обнаруженных в захоронениях, так и нюансов погребальной практики [Molo^^i^^ et al., 2007]. Складывалось впечатление, что могильники пограничья Южной Сибири и Центральной Азии оставили не просто носители одной культуры, но возможно представители единого кровнородственного сообщества.

Применительно к изучению элементов социальной структуры пазырык-ского общества Алтая, перспектива видится в проведении мультидисцип-линарного анализа материалов погребальных комплексов с применением, как традиционных методов археологического исследования, так и естественно-научных подходов, в частности палеогенетики и дендрохронологии. Новизна данного исследования состоит в том, что оно впервые предполагает корреляцию данных палеогенетики (степень родства погребенных, определение половой принадлежности детских и фрагментарных останков), палеоантропологии (половозрастные определения) и дендрохронологии (определение времени и последовательности сооружения погребений).

Такой анализ позволит не только установить степень родства между отдельными погребенными, но и реконструировать закономерности организации внутреннего пространства памятника с точки зрения социального устройства древних сообществ, и с учетом комплекса данных, сделать выводы о мотивациях этих закономерностей. Кроме того, это поможет оценить динамику степени родства погребенных в узком хронологическом диапазоне и в условиях локальной территории распространения культуры.

Одним из условий успеха исследования является выявление достоверной и максимально точной хронологии комплексов, как относительной, так и абсолютной. В случае с памятниками пазырыкской культуры наиболее действенным средством выступает метод дендрохронологии, основанный на анализе изменчивости ширины годичных колец. Данные по дендрохронологии курганов Укока были получены раннее [Зайферт, Слю-саренко, 2000; Слюсаренко, 2000], а результаты датирования могильников Олон-Курин-Гола и их сопоставления с могильниками Укока появились в последнее время.

Для большей достоверности и точности результатов древесно-кольцевого анализа необходима как можно более полная выборка образцов. Из кург. 2 могильника Олон-Курин-Гол-6 (ОКГ-6) спилы древесины были взяты от большинства конструктивных элементов сруба (всего 23). В кург. 1 могильника Олон-Курин-Гол-10 (ОКГ-10) керны и спилы отобраны от 19 различных элементов конструкции. В итоге были получены обобщенные древесно-кольцевые хронологии: для кург. 2 мог. ОКГ-6 длина ряда составила 174 кольца; для кург. 1 мог. ОКГ-10 – 274 кольца. Наличие последних (подкоровых) колец практически на всех образцах из кург. 1 и на половине образцов из кург. 2 позволило точно зафиксировать годы валки деревьев. Перекрестное датирование двух древесно-кольцевых хронологий показало, что кург. 1 мог. ОКГ-10 появился не позднее чем через 3 года после кург. 2 мог. ОКГ-6.

В результате перекрестного датирования древесно-кольцевых хронологий двух монгольских курганов и семи курганов плато Укок удалось надежно связать между собой все шкалы, и установить относительные даты в рамках 416-летней обобщенной «плавающей» дендрохронологической шкалы. Оказалось, что пазырыкские курганы Северо-Западной Монголии попадают в тот же узкий промежуток времени протяженностью около 40 лет, что и все исследованные нами по древесине курганы Российского Алтая. Могильники Олон-Курин-Гола заняли промежуточное место между группами наиболее ранних и более поздних памятников на плато Укок (см. таблицу ). Таким образом, по данным дендрохронологии, в этом районе Алтая отмечается очень узкий период проживания пазырыкского населения: все проанализированные памятники плато Укок и Северо-Западной Монголии сооружены почти синхронно, а ряд объектов, в том числе, 2 кургана Олон-Курин-Гола – практически одномоментно.

Корреляция результатов дендрохронологического датирования курганов пазырыкской культуры плато Укок и Северо-Западной Монголии и молекулярногенетического анализа мтДНК ее носителей из данных комплексов.

|

№ п/п |

Памятник |

Даты курганов, г. до н.э. |

Нуклеотидные замены в ГВСІ мтДНК |

Гаплогруппа мтДНК |

Примечания |

|

1 |

Кутургунтас |

-314 |

нет данных |

||

|

2 |

Ак-Алаха-1, кург. 1 |

-312 |

нет данных |

||

|

3 |

Верх-Каль-джин-1, кург. 1 |

-312 |

нет данных |

||

|

4 |

Олон-Курин- Гол-6, кург. 2 |

-300 |

16217C |

HV2 |

Pilipe^^ko et al., 2010 |

|

5 |

Олон-Курин-Гол-10, кург. 1 |

-297 |

16086С, 16189С, 16192T, 16256T, 16270T,16304С, 16399G |

U5a1 |

Pilipe^^ko et al., 2010 |

|

6 |

Ак-Алаха-3, кург. 1 |

-277 |

нет данных |

||

|

7 |

Верх-Каль-джин-2, кург. 3 |

-277 |

16192Т, 16256Т, 16270Т, 16304Т |

U5a1 |

Молодин и др., 2003 |

|

8 |

Верх-Каль-джин-2, кург. 2 |

-277 |

нет данных |

||

|

9 |

Верх-Каль-джин-2, кург. 1 |

-275 |

16129A, 16223T, 16298С,16327T |

С |

Молодин и др., 2003 |

Наконец, важнейший вопрос об определении календарной или абсолютной хронологии курганов решался при помощи 2367 -летней дендрошкалы, построенной для Юго-Восточной провинции Алтае-Саянской горной страны и связанной с современностью: дата начала – 359 г. до н.э., дата конца – 2007 г. (по району сборов названа «Монгун-Тайга»). Перекрестное датирование данной длинной шкалы со шкалами курганов Алтая и Монголии принесло ожидаемые результаты в виде календарных дат археологических памятников, которые приходятся на время кон. ІV – пер. чет. ІІІ вв. до н.э. (см. таблицу ) [Слюсаренко, Мыглан, 2010].

Отмеченное выше сходство материальной культуры и хронологическая близость носителей пазырыкской культуры плато Укок и долины р. Олон-Курин-Гол имеют принципиальное значение для интерпретации новых палеогенетических результатов, полученных для пазырыкцев Северо-Западной Монголии и их сравнительного анализа с опубликованными ранее данными по Укоку [Молодин и др., 2003; Чикишева и др., 2007].

Палеогенетическому исследованию (анализу митохондриальной ДНК – мтДНК) были подвергнуты останки трех человек – взрослого мужчины из кург. 1 мог. Олон-Курин-Гол-10, взрослой женщины и новорожденного ребенка из кург. 2 мог. Олон-Курин-Гол-6. Особенности процедуры отбора образцов и проведения молекулярно-генетического исследования опубликованы [Pilipe^^ko et al., 2010]. Для всех трех индивидов были получены последовательности нуклеотидов участка первого гипервариабельного участка некодирующей области (ГВС І) мтДНК, а также анализ соответствующих информативных сайтов в кодирующей части мтДНК. Структура исследованных образцов мтДНК и их принадлежность к гаплогруппам отражена в Табл. 1.

Образец мтДНК мужчины из кург. 2 мог. ОКГ-10 относится к гаплогруп-пе U5a1. МтДНК женщины и ребенка из кург. 2 мог. ОКГ-6 характеризуются идентичной структурой и относятся к редкой гаплогруппе HV2. Идентичная структура мтДНК женщины и новорожденного ребенка, погребенных в одной могиле, может свидетельствовать об их близком родстве по материнской линии. Вероятно, в кург. 2 памятника Олон-Курин-Гол-6 совершено совместное погребение матери и ее новорожденного ребенка. Для уточнения степени родства этих индивидов необходим анализ других маркеров (аутосомных STR-локусов).

Выявленные гаплогруппы относятся к западно-евразийскому кластеру мтДНК. Ранее было показано, что пазырыкцы с плато Укок характеризовались смешанной структурой генофонда мтДНК, в котором были представлены как западно-евразийские, так и восточно-евразийские линии мтДНК [Молодин и др., 2003; Чикишева и др., 2007]. Более того, мумифицированный мужчина из кург. 3 мог. Верх-Кальджин-ІІ имел вариант гаплогруппы U5a1, близкий по структуре с образцом из ОКГ-10 – с заменами в позициях 16192, 16256, 16270, 16304. Присутствие в генофондах укокской и монгольской групп пазырыкцев филогенетически родственных линий мтДНК может служить дополнительным аргументом в пользу их генетической близости, наряду с географической близостью, синхронностью существования (по данным дендрохронологии) и тождеством археологического контекста.

Гаплогруппа HV2, напротив, впервые обнаружена в генофонде населения пазырыкской культуры Алтая. Эта гаплогруппа характеризуется специфичным распространением в современных популяциях человека Евразии. Основным ареалом ее распространения является Иранское нагорье (восточная часть) и прилегающие к нему с востока территории (Пакистан, западная часть Индии). Носители этой группы выявлены также в Средней Азии, в основном на юге (узбеки, туркмены, киргизы, уйгуры (Синьцзян)). На других территориях Евразии линии этой гаплогруппы встречаются спорадически. Выявленный нами вариант – корневой для гаплогруппы HV2. В большей степени он представлен в восточной части ареала гаплогруппы HV2 (в Индии, Пакистане, Средней Азии). Присутствие этого варианта в генофонде пазырыкцев может свидетельствовать об их генетических связях с древним населением этих территорий. Это предположение согласуется с данными физической антропологии и археологии. В частности, в некоторых локальных группах пазырыкцев (включая группу с Укока) выявлен специфический европеоидный краниометрический компонент, присутствие которого может объясняться контактами населения Горного Алтая с племенами северных районов Передней Азии и юга Средней Азии (современный Северо-Восток Ирана, Южная и Юго-Западная Туркмения, Южный Узбекистан, Южный Таджикистан, территории древних Парфии, Бактрии и Маргианы) [Моло-дин и др., 2003]. Отметим, что ранее проведенные исследования мтДНК пазырыкцев Укока не позволили выявить признаков этого направления их генетических связей.

Полученные результаты показывает, что, хотя палеогенетические данные являются объективными сами по себе, их корректная интерпретация в существенной степени зависит от использования комплекса разносторонних данных об объекте исследования. Особое внимание этому обстоятельству должно быть уделено при проведении этногенетических реконструкций с применением анализа небольшого числа образцов древней ДНК. Чрезвычайно важно, в этой связи, расширение спектра палеогенетических исследований (изучение маркеров ядерного генома).