Корреляция как инструмент определения функциональной вариабельности в пределах стоянки

Автор: Марченко Д.В., Рыбин Е.П., Хаценович А.М.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются основные закономерности распределения находок в горизонте начального верхнего палеолита на стоянке Толбор-21. Предпринята попытка определить функциональные зоны на памятнике, вскрытом раскопами на разных участках. Для этого применен метод корреляции - анализа совстречаемости находок. Находки, совместно встречающиеся на одном участке, получают коэффициент корреляции равный единице. Если появление одной группы находок сопровождается отсутствием другой, коэффициент корреляции между такими группами будет равен минус единице. Рассматриваются такие основные категории, как нуклеусы, преформы, мелкий дебитаж, фаунистические остатки, орудия. Последние разделены на группы согласно их предполагаемым функциям. Еще одна классификация орудий проведена по степени их модификации, предполагающей разную сложность изготовления. Прослеживаются корреляции между этими категориями в рамках различных участков памятника, а также антропогенных структур (два участка использования огня). В результате установлена обособленность нуклеусов в стадии расщепления от орудийных форм и фаунистических остатков. Нуклеусы сосредоточены на периферийных участках памятника, к очагам приурочены наиболее сложные функции, связанные с орудийной деятельностью (перфорация/резание, закрепление в основу). На этих же участках велась обработка костей животных (разделка?). Высокая корреляция преформ и ситуационных орудий, не специализированных и не сложных в изготовлении, объясняется одинаковой распространенностью этих изделий на всех участках памятника. На основе проведенного анализа прослеживается планиграфическая структура стоянки, в рамках которой выделяются как периферийные зоны / зоны неспециализированной активности, так и участки, где осуществлялось использование специализированных орудий, переработка добычи и разведение огня.

Северная монголия, начальный верхний палеолит, планиграфия, корреляция, функциональные зоны

Короткий адрес: https://sciup.org/145145610

IDR: 145145610 | УДК: 903.2 | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.155-162

Текст научной статьи Корреляция как инструмент определения функциональной вариабельности в пределах стоянки

Определение функциональной вариабельности участков в пределах стоянки является одной из основных задач планиграфического анализа [Леонова, 1994; Беляева, 1999]. Для решения этой задачи сопоставляется состав находок на различных участках. Сравнивая процентные соотношения находок на разных участках, можно получить важную информацию об их особенностях на фоне общего состава артефактов с памятника, об отличиях одного участка от другого. Сопоставить распределение различных категорий находок и выявить закономерности в их распределении позволяет корреляция. Ранговая корреляция – это способ измерения связи между величинами с помощью присвоения им рангов [Елисеева, Юзбашев, 2004]. Проявления признака, например количество находок определенной категории на участке, упорядочиваются по величине, затем наибольшему значению присваивается ранг 1, следующему – 2 и т.д. На основе сопоставления рангов различных категорий находок вычисляется коэффициент корреляции, показывающий, как изменение одной величины влияет на другую, иначе говоря, есть ли связь между этими категориями. Связь может быть как позитивной (если присутствует одна категория, то есть и другая), так и негативной (если есть одна категория, то нет другой).

В археологических пространственных исследованиях метод применяется с 1970-х гг. [Hietala, Stevens, 1977; Simek, 1984; Orton, 2004]. Суть таких исследований заключалась в анализе совстречаемо-сти различных классов артефактов (разных типов орудий, фаунистических остатков и др.) в рамках пространственно или хронологически выделенных комплексов. Если хронологический принцип предполагает сравнение культурных горизонтов между собой, то пространственный принцип менее однозначен. В ранних исследованиях (1970-х гг.) статистические методы применялись только к участкам строго определенных форм и пропорций (часто именуемых блоками), что было продиктовано спецификой вычислительных операций, а также квадратной сеткой раскопов, в которой проводилась фиксация находок [Whallon, 1973]. Размер блоков для проведения корреляций определялся стремлением получить ячейки одинакового размера с достаточным количеством находок в каждой [Hietala, Stevens, 1977, p. 547]. Очевидно, что выбор размера сравниваемых участков влиял на результаты и требовал дополнительных трудозатрат для их культурной интерпретации. Позже, когда индивидуальная фиксация находок стала распространенной практикой, кластерный анализ начал использоваться для выделения пространственных участков и вычисления корреляций между находками в них [Simek, 1984; Kintigh, 1990].

С 1990-х гг. применение корреляции в пространственных исследованиях палеолитических памятников идет на спад. Среди причин этого можно выделить осознание комплексно сти формирования палеолитического культурного слоя, в котором природные процессы играют зачастую решающую роль, а также необходимости выделить природную составляющую прежде, чем проводить культурную интерпретацию распределения находок [Schiffer, 1983; Quantifying…, 1989]. Еще одним спорным моментом является выделение классов артефактов для сопоставления: типологические группы далеко не всегда можно связать с определенным видом деятельности. Однако распределение наиболее общих орудийных форм и предметов первичного расщепления продолжает использоваться для идентификации следов различной человеческой активности [Miller, 2011; Neruda, 2017].

В данной статье представлена первая попытка провести корреляционный анализ на материалах горизонта 4 начального верхнего палеолита (ранее именовавшегося 3B) стоянки Толбор-21. Цель исследования – выявить закономерности в распределении функциональных категорий находок на памятнике и на этой основе, с учетом условий сохранности культурных отложений, определить характер деятельности на различных участках.

Памятник Толбор-21 исследуется с 2014 г. и входит в группу стратифицированных стоянок различных этапов верхнего палеолита в бассейне р. Их-Тулберийн-гол (Северная Монголия) [Рыбин и др., 2017а]. Памятники сконцентрированы на десятикилометровом участке долины, все они расположены вблизи выходов коренных пород на пологих склонах южной экспозиции с хорошим обзором окрестностей. В непосредственной близо сти от стоянок находились источники каменного сырья. Верхнепалеолитические горизонты в них связаны с ламинарными иловатыми отложениями, образованными низкоэнергетическими склоновыми про- цессами [Рыбин и др., 2017б; Рыбин, Хаценович, Марченко, 2019]. Горизонт 4 представлен на всей исследованной территории памятника, его образование надежно датируется благодаря серии радиоуглеродных дат в пределах узких хронологических рамок 41–42 тыс. кал. л.н., что предполагает периодические посещения этой территории близкими в культурном и поведенческом отношении человеческими популяциями [Рыбин и др., 2017б].

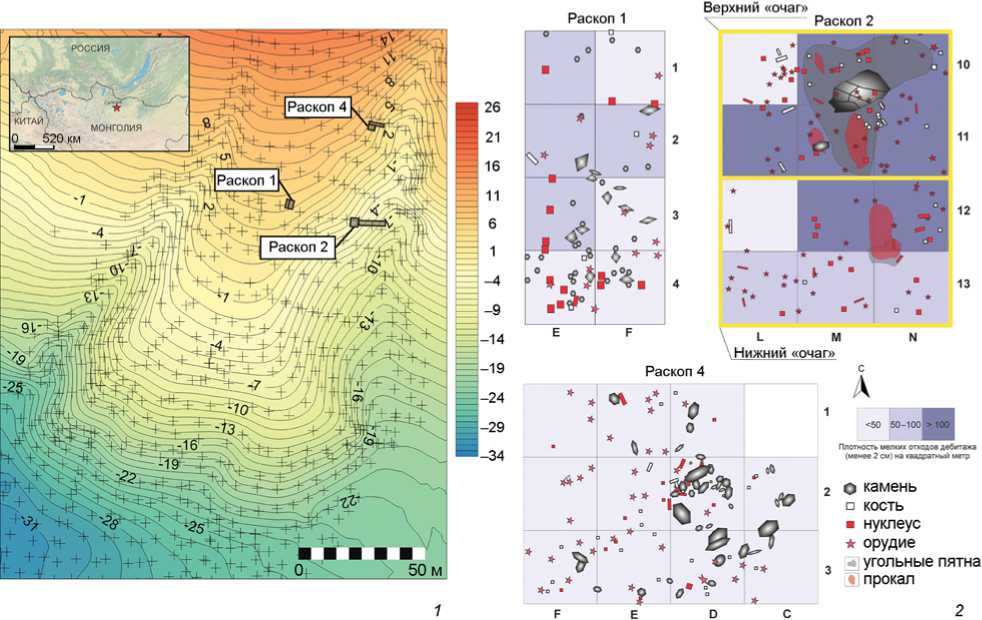

Первоначально масштаб сравниваемых участков был избран исходя из объективно различного положения раскопов в пределах памятника. Горизонт 4 был зафиксирован в трех практически равных по площади раскопах, находящихся на расстоянии ок. 30 м друг от друга. Раскоп 1 был прирезан к траншее (общая площадь 12 м2) и располагался в центральной, наиболее пологой части склона; раскоп 2 (12 м2) заложен почти на той же высоте, но сбоку, ближе к эрозионному врезу, ограничивающему склон с восточной стороны; раскоп 4 (12 м2) находится выше по склону, так же на его восточной части (рис. 1, 1). Различия в концентрации находок между раскопами (табл. 1, учитывались все находки) позволяют говорить о том, что раскопом 2 зафиксирована центральная часть памятника, а раскопы 1 и 4 представляют собой периферийную зону. Эти различия, замеченные ранее, нуждаются в более детальном рассмотрении.

С точки зрения сохранности седиментов, рассматриваемые участки различны [Рыбин, Марченко, Хаценович, 2018]. Анализ направлений показывает, что раскоп 4 испытал наибольшее влияние склоновых процессов и имеет относительно низкую сохранность культурных отложений. Это подтверждается и соотношением крупных и мелких (менее 2 см) находок на этом участке: на 1 арте-

1 – географическое положение стоянки и расположение раскопов; 2 – распределение анализируемых категорий находок горизонта 4 по площади раскопов.

Рис. 1. Памятник Толбор-21.

Таблица 1. Распределение находок на памятнике Толбор-21

Далее была посчитана корреляция между группами по четырем зонам: в раскопе 2 присутствуют два участка, на которых пятна прокала перекрываются зольными линзами, что с большой долей уверенности позволяет говорить об использовании человеком огня в этом месте. Исходя из присутствия этих антропогенных структур (далее – верхний и нижний «очаги»), раскоп 2 был разделен на две части, соответствующие верхнему и нижнему по склону «очагам» (рис. 1, 2 ).

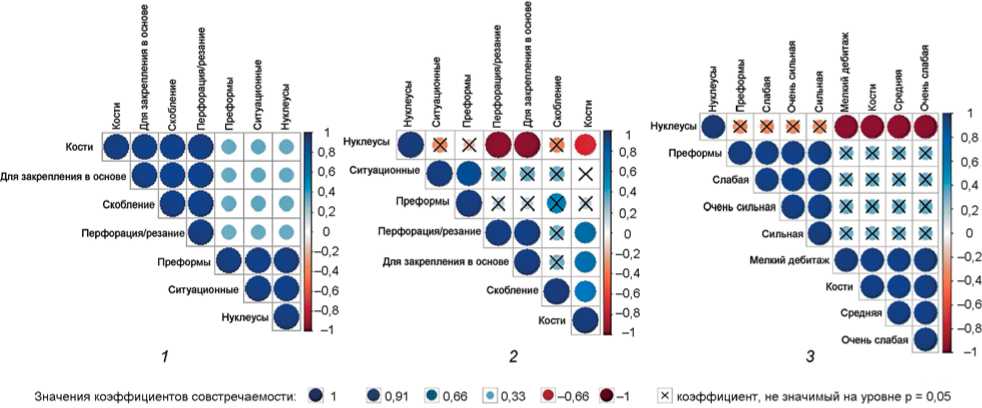

Для анализа корреляции использовался коэффициент Кендалла [Simek, 1984]. Высококоррелирую-щие между собой категории получают коэффициент 1, некоррелирующие – 0, отрицательно коррелирующие – –1. Расчеты производились в среде R (версия 4.0.2) с помощью пакетов corrgram [Wright, 2018] и corrplot [Wei, Simko, 2017]. Результаты корреляции отображались с помощью корреляционной матрицы, в которой сравниваемые категории являются заголовками строк и столбцов, а коэффициент корреляции между парой признаков выводится на их пересечении. Полученные коэффициенты корреляции проверялись на уровне значимости p = 0,05. Коэффициенты, не прошедшие проверку, не учитывались. В этом случае группы рассматривались как не коррелирующие между собой.

Для подсчета корреляций были взяты следующие основные категории находок (табл. 2). Ору- дия были разделены на группы, отражающие их предположительные функции: скобление (скребки, скребла, долотовидные орудия, струги), перфо-рация/резание (шиповидные орудия, ножи, резцы, зубчато-выемчатые формы, проколки), закрепление в основу (острия, трапеции, тронкированные орудия, пластинки с притупленным краем, пластины с перехватом, бифасы), ситуационные орудия (ретушированные пластины и отщепы). Желваки и преформы были выделены в отдельную от нуклеусов категорию, отражающую более ранний этап обработки сырья. Фаунистические находки в силу их низкой сохранности и малочисленности выделены в единую категорию без разделения по видам животных.

Рассматривая процентное соотношение обозначенных категорий в каждом из раскопов, можно сделать следующие выводы.

-

1. Среди орудий наибольший процент в раскопе 1 имеют ситуационные формы; в раскопе 2 наибольшую долю составляют орудия для перфорации и резания; в раскопе 4 последние имеют равную долю с ситуационными орудиями. Участки у верхнего и нижнего «очагов» в раскопе 2 имеют схожий состав, за исключением орудий для скобления, которые в верхнем «очаге» составляют значительную долю, а в нижнем представлены единственным экземпляром.

-

2. Фаунистические остатки имеют наибольший удельный вес в раскопе 4, а также в верхнем «очаге» раскопа 2.

-

3. Нуклеусы и преформы почти одинаково представлены на всех участках, кроме верхнего «очага», где доля нуклеусов в два раза ниже.

Помимо этого, сделана попытка проследить, как орудия различной степени модификации коррелируют с нуклеусами, фаунистическими находками и мелким дебитажем (менее 2 см). С этой целью все орудия, для которых имеется информация о степени модификации ретушью (это орудия в раскопах 1 и 2), были разделены на пять катего-

Таблица 2. Основные категории находок горизонта 4, учитывавшиеся при анализе, и их представленность на участках

В результате сравнения в рамках трех раскопов (рис. 2, 1 ) были выявлены две группы высококор-релирующих между собой категорий (коэффициент корреляции = 1):

-

1) преформы, нуклеусы и ситуационные орудия;

-

2) орудия для перфорации/резания, для закрепления в основе, для скобления и фаунистические остатки.

Между этими группами так же есть слабая положительная корреляция (коэффициент = 0,33).

При сравнении с учетом двух очажных пятен в раскопе 2 проявились более сложные закономерности (рис. 2, 2 ): из первой группы выделились нуклеусы, которые не показали положительной корреляции ни с одной из категорий, но продемонстрировали отрицательную корреляцию с категориями второй группы. Внутри второй группы высокий уровень корреляции сохранился между орудиями для перфорации/резания и орудиями для закрепления в основе (коэффициент = 1). Фаунистические остатки показали значимую, но менее сильную корреляцию с этими двумя категориями, а также с орудиями для скобления.

Таблица 3. Ранжирование орудий по степени модификации

|

Степень модификации |

Часть периметра орудия, обработанная ретушью |

Степень модификации первичного участка |

Кол-во |

|

Очень сильная |

4/4, 3/4 |

Сильная |

5 |

|

Сильная |

2/4 |

» |

10 |

|

Средняя |

1/4 |

» |

34 |

|

2/4 |

Средняя |

||

|

Слабая |

2/4 |

Слабая |

14 |

|

Очень слабая |

1/4 |

Средняя, слабая |

62 |

Рис. 2. Корреляционные матрицы.

1 - результаты корреляции по трем участкам (орудия разделены по функциональным группам); 2 - результаты корреляции по четырем участкам (орудия разделены по функциональным группам); 3 - результаты корреляции по трем участкам (орудия разделены по степени модификации).

Сравнение степени модификации орудий в раскопах 1 и 2 (рис. 2, 3 ) тоже показало деление на две основные группы:

-

1) преформы, орудия со слабой модификацией, а также орудия с сильной и очень сильной модификацией;

-

2) кости, мелкий дебитаж, орудия со средней и очень слабой модификацией. С этой группой негативно коррелируют нуклеусы.

На наш взгляд, выявленные связи отражают закономерности в распределении находок на памятнике. Две основные группы коррелирующих категорий – преформы, нуклеусы и ситуационные орудия, с одной стороны, и орудия для перфора-ции/резания, для закрепления в основе, для скобления и фаунистические остатки, с другой – характеризуют два рода функций, осуществлявшихся на разных участках стоянки. Первая группа относится к периферийным участкам (раскопы 1 и 4), где производилось первичное расщепление блоков породы. Орудия, ассоциированные с этими участками, не имеют выраженной специализации. Вторая группа отражает характерный набор центрального участка, на котором есть следы различной специализированной деятельности, вероятно, осуществлявшейся у очагов.

При разбивании центрального участка на две части в соответствии с очажными структурами это разделение уточнилось. Нуклеусы выделились в отдельную группу, не имеющую позитивных корреляций ни с одной из категорий. Это отделение говорит о том, что концентрации нуклеусов в основном пространственно отделены от находок, связанных с орудийной деятельностью, а также от фаунистических остатков. Возможно, это свидетельство обособленного хранения нуклеусов, находившихся в стадии расщепления. Этап подготовки нуклеусов при этом не так изолирован от зон специализиро-ваной деятельности, а ситуационные орудия являются для него сопутствующими.

Орудия для перфорации/резания и орудия для закрепления в основе, свидетельствующие о наиболее сложных операциях, сильнее всего коррелируют между собой. Сочетание этих орудий практически в равных пропорциях наблюдается у обоих очагов, они есть и на периферийной площадке раскопа 4. Немного меньше с ними связаны фаунистические остатки и орудия с функцией скобления. Одинаковое соотношение костей и орудий для скобления характерно для всех участков, кроме нижней очажной структуры в раскопе 2, где орудие для скобления лишь одно.

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что на периферийных зонах памятника происходило расщепление, а возможно, 160

и хранение нуклеусов в стадии расщепления. Обработка фаунистических материалов, насколько можно судить по устойчивому сочетанию костей и орудий для скобления, производилась на площади раскопа 4, а также у верхнего «очага». У обоих очагов сосредоточены орудия для перфорации и резания и для закрепления в основе. Если первая из этих категорий представлена и на других участках, то вторая характерна только для прио-чажного пространства. Корреляция преформ и ситуационных орудий, большинство которых имеют очень слабую модификацию, может объясняться их одинаковым «фоновым» присутствием на всех участках памятника.

Описываемое нами пространственное районирование культурных остатков на площади стоянки Толбор-21 демонстрирует специфическую локальную адаптацию населения начального верхнего палеолита. Эти популяции обитали в условиях транзитных речных долин, заселявшихся крупными и средними копытными животными – обитателями открытых пространств. На хорошо прогреваемые пологие склоны, где были, скорее всего, заранее подготовлены места хранения каменного сырья и нуклеусов в начальных стадиях расщепления, осуществлялись визиты с целью утилизации охотничьей добычи и подготовки необходимых каменных орудий широкого спектра применения. На основании проведенного нами корреляционного анализа можно заключить, что на территории памятника выделяются как периферийные зоны/ зоны неспециализированной, нерезидентной активности, так и участки, связанные с использованием специализированных орудий, переработкой добычи и разведением огня.

Работа выполнена по проекту НИР № 0329-2019-0009 «Цифровые технологии в реконструкции стратегий жизнеобеспечения древнего населения Евразии».

Список литературы Корреляция как инструмент определения функциональной вариабельности в пределах стоянки

- Беляева В.И. Единицы культурного слоя: теория и практика // Локальные различия в каменном веке. -СПб.: МАЭ РАН, 1999. - С. 63-66.

- Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 656 с.

- Колобова К.А. Приемы оформления каменных орудий в палеолитических индустриях Еорного Алтая. - Новосибирск: Изд-во ПАЭТ СО РАН, 2006. - 136 с.

- Леонова Н.Б. Современное палеолитоведение: методология, концепции, подходы: дис.. д-ра ист. наук. -М., 1994. - 174 с.

- Рыбин Е.П., Марченко Д.В., Хаценович А.М. Каменная конструкция и ее интерпретация на стоянке Толбор-21 (Северная Монголия) // Евразия в Кайнозое. Стратиграфия, палеоэкология, культуры. - Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2018. - Вып. 7. - С. 126-133.

- Рыбин Е.П., Хаценович А.М., Звинс Н., Гунчинсурэн Б., Пэйн К., Болорбат Ц., Анойкин А.А., Харевич В.М., Одсурэн Д., Ганболд М.Э. Стратиграфия и культурная последовательность стоянки Толбор-21 (Северная Монголия): итоги работ 2014-2016 гг. и дальнейшие перспективы исследований // Теория и практика археологических исследований. - 2017а. - Вып. 4. - С. 158-168. - URL: https://doi. org/ DOI: 10.14258/tpai(2017)4(20).-12

- Рыбин Е.П., Хаценович А.М., Звинс Н., Гунчинсурэн Б., Пэйн К., Болорбат Ц., Одсурэн Д., Галфи И., Анойкин А.А., Маргад-Эрдэнэ Г., Марченко Д.В., Ангарагдулгуун Г., Шелепаев Р.А., Попов А.Ю. Новые результаты изучения стоянки Толбор-21 (Северная Монголия) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 20176. - Т. XXII. -С. 198-201.

- Рыбин Е.П., Хаценович А.М., Марченко Д.В. Модель технологического развития в индустриях ранних стадий верхнего палеолита Северной Монголии: по результатам новых раскопок стоянки Толбор-4 // Теория и практика археологических исследований. - 2019. -Вып. 28 (4). - С. 164-179. - URL: 10.14258/ tpai(2019)4(28).-12 DOI: 10.14258/tpai(2019)4(28).-12

- Hietala H., Stevens D. Spatial analysis: multiple procedures in pattern recognition studies // American Antiquity. - 1977. - Vol. 42. - P. 539-559.

- Kintigh K.W. Intrasite spatial analysis: A commentary on major methods // Mathematics and Information Science in Archaeology. - 1990. - Vol. 3. - P. 165-200. - URL: http:// citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.111.839 3&rep=rep1&type=pdf

- Miller M.R. Estimating Site Structure and Site Occupation Span Using Point Pattern Spatial Analysis: Interpretation of Surface Artifact Distributions at the El Arenal Site, El Paso County, Texas // Bull. of the Texas Archeol. Society. - 2011. - Vol. 82. - P. 193-222.

- Neruda P. GIS analysis of the spatial distribution of Middle Palaeolithic artefacts in Kiilna Cave (Czech Republic) // Quaternary Intern. - 2017. - Vol. 435. - P. 5876. - URL: DOI: 10.1016/j.quaint.2015.10.028

- Orton C. Point pattern analysis revisited // Archeologia e Calcolatori. - 2004. - Vol. 15. - P. 299-315.

- Контекст: ...В археологических пространственных исследованиях метод применяется с 1970-х гг. [Hietala, Stevens, 1977; Simek, 1984; Orton, 2004]...

- Quantifying Diversity in Archaeology / R.D. Leonard, G.T. Jones. - Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1989. -172 p.

- Schiffer M.B. Toward the Identification of Formation Processes // American Antiquity. - 1983. - Vol. 48 (4). -P. 675-706.

- Simek J.F. Integrating pattern and context in spatial archaeology // J. of Archaeol. Sci. - 1984. - Vol. 11 (5). - P. 405-420. - URL: DOI: 10.1016/0305-4403(84)90021-9

- Wei T., Simko V. R package "corrplot": Visualization of a Correlation Matrix (Version 0.84) [Электронный ресурс]. - 2017. - URL: https://github.com/taiyun/corrplot (дата обращения: 05.06.2020).

- Whallon R.J. Spatial Analysis of Occupation Floors I: Application of Dimensional Analysis of Variance // American Antiquity. - 1973. - Vol. 38, N 3. - P. 266-278.

- Wright K. corrgram: Plot a Correlogram. R package version 1.13 [Электронный ресурс]. - 2018. - URL: https:// CRAN.R-project.org/package=corrgram (дата обращения: 05.06.2020).