Корреляция комплексов поселений и погребений позднего неолита Приольхонья (озеро Байкал)

Автор: Долганов Вадим Александрович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии и Америки

Статья в выпуске: 7 т.11, 2012 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена корреляции археологических материалов стратифицированных поселений, содержащих пунктирно-гребенчатую керамику, с инвентарем погребений позднесеровской культуры Приольхонья. В результате их сопоставления стало возможным проведение монокультурной характеристики рассматриваемых хозяйственно-бытовых комплексов.

Прибайкалье, приольхонье, неолит, позднесеровская культура, многослойное поселение, погребение, корреляция

Короткий адрес: https://sciup.org/14737899

IDR: 14737899 | УДК: 902.01/903.2

Текст научной статьи Корреляция комплексов поселений и погребений позднего неолита Приольхонья (озеро Байкал)

Корреляция погребальных и стояночных комплексов является одной из наиболее актуальных проблем в археологии неолита Прибайкалья. Ее решение зависит от качественных характеристик и объема фактических материалов, полученных при изучении соотносимых памятников. Другими словами, это требует паритетных междисциплинарных исследований широкого круга захоронений и четко стратифицированных объектов, что позволяет работать с полным содержанием комплексов, а не с отдельными предметами в их составе.

В настоящее время проведение корреляции погребальных и поселенческих комплексов стало возможным в районе Приольхонья (северо-западное побережье оз. Байкал от мыса Елохин до р. Большая Бугульдейка, включая о. Ольхон). Здесь в 2006–2008 гг. на поселении Саган-Заба II впервые удалось выделить насыщенный археологическими материалами стратифицированный комплекс позднего неолита [Долганов и др., 2011]. Это позволило, с учетом неолитических коллекций поселений Берлога и Уляр- ба [Горюнова, Свинин, 2000; Новиков, Долганов, 2008], получить значительный фонд однородных материалов, сравнимых с обширным совокупным ансамблем погребений позднесеровской культуры [Горюнова, 1997]. Несмотря на отмеченную прежде культурно-хронологическую близость данных комплексов, целенаправленного сопоставления их материалов до сих пор не производилось.

Таким образом, целью статьи является проведение корреляции стратифицированных комплексов позднего неолита поселений Саган-Заба II, Улярба и Берлога с совокупным ансамблем погребальных материалов позднесеровской культуры Приольхонья.

Предлагаемое исследование основано на фактических материалах, ранее введенных в научный оборот. Опорным стратифицированным объектом является комплекс четвертых (верхнего и нижнего) культурных слоев поселения Саган-Заба II, полученный Саган-Забинским отрядом Российско-Канадской экспедиции (О . И. Горюнова, А. Г. Новиков, А. В. Вебер) в 2006–2008 гг. [Горю-

Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»

(ГК № П363) и гранта НИР Иркутского государственного университета (проект № 111-02-000).

ISSN 1818-7919

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Том 11, выпуск 7: Археология и этнография © В. А. Долганов, 2012

нова и др., 2008]. По типологическому составу археологического материала и его стратиграфическому положению с четвертыми культурными слоями поселения Саган-Заба II сопоставимы комплексы 3-го слоя поселения Берлога и 2-го слоя поселения Улярба. Они получены в результате раскопок Маломорского отряда КАЭ ИГУ (1977 г.) ИЛАИП ИАЭТ СО РАН – ИГУ (2007 г.) под руководством О. И. Горюновой [Горюнова, Свинин, 2000; Новиков, Долганов, 2008].

Материалы поселений соотносятся с совокупным ансамблем погребального инвентаря позднесеровской культуры Приоль-хонья. Отдельные позднесеровские захоронения были открыты и раскопаны в ходе археологических работ в местности Улярба (1959 г.), на мысах Шаманском (1972, 1975, 1976 гг.) и Будун (1986 г.) [Грязнов, Максименков, 1992. С. 9; Конопацкий, 1982. С. 49– 54; Горюнова, Свинин, 1995. С. 106]. Однако основной информативный фонд позднесеровского погребального комплекса был получен в результате полевых работ Маломорского отряда КАЭ ИГУ (с 1987 – БКАЭ) под руководством О. И. Горюновой на могильниках Сарминский Мыс, Хужир-Нугэ VI, Шракшура II, Елга III, Халуринский Мыс в 1984–1988 гг. [Горюнова, 1997]. Таким образом, полная публикация фактических материалов погребальных и поселенческих комплексов позволяет провести корреляцию в рамках общего описания характерных и устойчивых признаков.

Погребальные и поселенческие комплексы могут быть соотнесены по остаткам керамических сосудов, каменным и костяным изделиям. Останки фауны, характерные для стоянок, в погребениях не зафиксированы.

Керамика стратифицированных комплексов поселений представлена фрагментами не менее чем от 73 сосудов, которые соотносятся с 29 экземплярами из погребений. Все рассматриваемые сосуды имеют закрытую, сложную (в меньшей степени простую) форму, с округлым либо приостренным дном. По техническому декору выделяется керамика с гладкой поверхностью, с оттисками сетки-плетенки, шнура и штриха (рубчатой лопаточки). Их синхронное бытование подтверждается совместным помещением в захоронениях и стратопланиграфи-ческими наблюдениями на поселениях.

Производство сосудов, фиксируемых как в «открытых», так и «закрытых» комплек- сах, осуществлялось двумя способами: ручной лепкой в плетеной либо вязаной основе (сосуды с оттисками сетки-плетенки) и техникой выколачивания (все прочие технические декоры).

В погребениях и в комплексах поселений преобладают гладкостенные сосуды, которые являются основными носителями линейного геометрического орнамента. Узор занимает верхнюю часть тулова, нередко – срез венчика и в ряде случаев его внутреннюю поверхность. Как правило, он представлен простыми композициями в виде горизонтального, вертикального или наклонного мотивов. Сложные построения сочетают в себе эти мотивы.

Орнамент на сосуды наносился двумя способами: штамповыми вдавлениями и прочерчиванием (в единичных случаях узор дополняют узкие горизонтальные налепные валики). Из обозначенных техник нанесения орнамента преобладает штампование, в котором по элементу орнамента выделяются три основные группы, появление и присутствие которых характеризует и определяет описываемый комплекс.

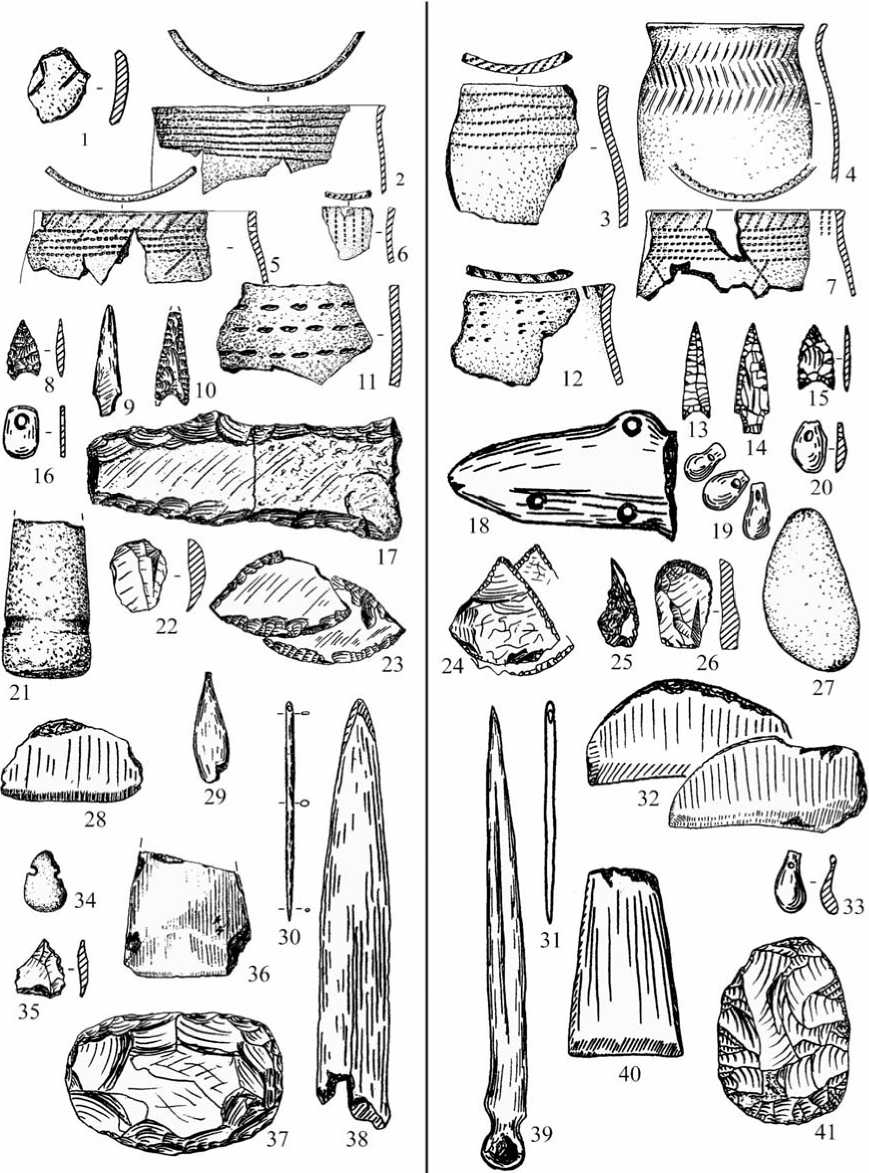

Первая группа объединяет сосуды с оттисками пунктирно-гребенчатого штампа (см. рисунок, 2 , 3 , 5–7 ). Элемент орнамента – узкий гребенчатый штамп с прямоугольными зубцами (от 3 до 16), составляет линию в виде пунктира, которая является основным мотивом орнамента. В рассматриваемых комплексах отмечено 15 вариаций трех базовых композиционных построений пунктирного орнамента, представленных горизонтальными, наклонными и вертикальными параллельными линиями. Вариативность обеспечена их направлением и сочетанием. В группе выделяются сосуды, сочетающие пунктирные оттиски с иными формами штампов (в основном овальный штамп) либо техникой нанесения орнамента (прочерченной, на-лепной).

Как по количественным, так и по стилистическим характеристикам (широкая вариативность, синтез с иными штампами и техниками нанесения) пунктирно-гребенчатая орнаментация занимает ведущее место в керамическом комплексе и является его культуроопределяющим маркером. В иных стратифицированных комплексах (более ран них либо более поздних) пунктирная керамика не отмечена.

Материалы поселений Материалы погребений

Сравнительная таблица археологических материалов комплексов поселений Саган-Заба, Берлога, Улярба и погребений позднесеровской культуры (без масштаба):

1-7 , 11 , 12 - фрагменты керамической посуды; 8-10 , 13-15 - наконечники стрел; 16 , 19 , 20 , 33 , 34 - подвески; 17 , 18 - рыбки-приманки; 21 - пестик; 22 , 26 - скребки; 23 , 24 , 28 , 32 - ножи; 25 - проколка; 27 - отбойник; 29 - стерженек рыболовного крючка; 30 , 31 - иглы; 35 - провертка; 38 , 39 - острия; 36 , 40 - топоры; 37 , 41 -тесловидные орудия ( 1-7 , 11 , 12 , 34 - керамика; 8-10 , 13-15 , 17 , 18 , 21-28 , 32 , 35-3 7 , 40 , 41 - камень; 16 , 19 , 20 , 29-31 , 33 , 34 , 38 , 39 - кость)

Вторую группу составляют сосуды, украшенные овальным штампом (см. рисунок, 11, 12 ) 1 . Как элемент штамп отличается устойчивой овальной формой при достаточной вариативности в размерах и положении (горизонтальное или вертикальное размещение). Сосуды этой группы характеризует исключительно простая композиция узора, представленная тремя вариантами: горизонтальными, вертикальными параллельными рядами, горизонтальным зигзагом. Устойчивым признаком группы является орнаментация среза венчика сосуда.

Третья группа объединяет сосуды, орнаментированные прямоугольным штампом. Оттиски располагаются вертикально, наклонно либо горизонтально. В сравнении со второй группой, группа сосудов, украшенных прямоугольным штампом, композиционно более разнообразна - отмечен сосуд со сложным построением орнамента, характерным для пунктирно-гребенчатой керамики (ниже горизонтальных параллельных рядов проходят парные наклонные ряды в виде бахромки).

В целом, представленные виды орнаментов в Приольхонье характерны только для комплексов позднего неолита и являются его культуроопределяющими традициями стилистического оформления сосудов.

Наряду с ними в комплексах позднесеровской культуры бытуют сосуды с орнаментацией в виде пояска ямочек на «сетчатых» и «шнуровых» сосудах. Встречаются разнообразные зубчато-штамповые и прочерченные орнаменты, представленные, в первую очередь, горизонтальными линиями, реже зигзагами либо «елочным» построением узора ( 1 , 4 ). Подобная керамика известна с ранних этапов неолита и часто фиксируется в более поздних комплексах, что (с учетом невысокой количественной характеристики) позволяет на данный момент определить ее как стилистически традиционное сопровождение керамического комплекса.

Каменные изделия в составе погребальных и стояночных коллекций представлены набором однотипных изделий, в числе которых:

-

1 Здесь и далее цифрами в скобах обозначены предметы, изображенные на рисунке.

-

• наконечники стрел - преимущественно листовидной и подтреугольной форм с вогнутой (реже прямой) базой и симметричными (либо асимметричными) шипами ( 8-10 ); для коррелируемых комплексов характерно наличие черешковых наконечников; на поселении представлен в костяном исполнении черешковый наконечник стрелы с уплощенным насадом и ромбическим сечением пера ( 9 , 14 ); в комплексе захоронений выделяются экземпляры с округлой базой, ромбовидной формы и треугольные удлиненных пропорций;

-

• ножи с краевой двусторонней ретушью на сколах ( 23 , 24 ), пластинчатые шлифованные ножи из нефрита или сланца ( 28 , 32 ) и листовидные ножи-бифасы;

-

• вкладыши от составных орудий представлены двумя видами: с бифасиальной обработкой подтреугольной (прямоугольной) формы и с однокраевой двусторонней ретушью на призматической пластинах;

-

• топоры, тесла и тесловидные орудия в погребальном инвентаре составляют значительную группу изделий, выполненных из нефрита либо сланца; на поселениях они представлены единичными находками - обломком шлифованного тесла и галечным топором с односторонней обработкой лезвия ( 36 , 37 , 40 , 41 );

-

• скребки - преобладают концевые на пластинчатых сколах и отщепах ( 22 , 26 ), менее представлены боковые и округлые скребки;

-

• рыбки-приманки - сигообразной формы, с выделением спинного, брюшного и хвостового плавников ( 17 , 18 ).

Кроме того, присутствуют единичные экземпляры скребловидных орудий, сверл с удлиненным лезвием, проколок на пластинчатых сколах ( 25 ) и отбойников ( 27 ). В коррелируемых комплексах они имеют общую морфологию и технологию изготовления. Ряд орудий, представленных обломком пестика с плоским основанием из гальки ( 21 ), проверткой ( 35 ), резчиком, резчиком-скребком на пластинчатых сколах и скобелем на отщепе, присутствует только в стратифицированных комплексах поселений. В свою очередь угловые и поперечные резцы на призматических пластинах в настоящее время отмечены только в погребениях.

Уникальным предметом, характеризующим погребальный комплекс, является зооморфная скульптура-личина в виде растяну- той шкуры медведя на плитке сланца. Среди обломков керамического производства в материалах поселений не имеет аналогов обломок украшения каплевидной формы (34).

Костяные изделия, как в хозяйственнобытовых комплексах, так и погребениях, представлены остриями, иглами с округлыми ушками и шильями практически неразличимыми в сравнении форм ( 30 , 31 , 38 , 39 ).

Прочий костяной инвентарь не находит аналогий в сопоставляемых комплексах. Так, стерженек составного рыболовного крючка с выпуклой спинкой и боковым креплением жала ( 29 ), обломки двусторонних гарпунов с асимметричным расположением зубцов, стержень с прямоугольным сечением и плоская бусинка прямоугольной формы с отверстием ( 16 ) представляют стратифицированный материал. Исключительно в захоронениях отмечены игольники из полых костей, обоймы вкладышевых орудий, костяные накладки лука, отжимники, украшения из зубов благородного оленя и расщепленных клыков кабана ( 19 , 20 , 33 ) .

Представленные материалы, выполненные в камне и кости, различаются лишь номинальным присутствием (либо отсутствием) тех или иных предметов, что ярко иллюстрирует костяной инвентарь. Однако это связано в первую очередь со спецификой соотносимых памятников и не отражает культурных и хронологических различий. Захоронения отличаются лучшей сохранностью предметов и более элитарным их составом (целенаправленно составленным для обеспечения погребенного в иной жизни), тогда как поселения содержат случайно оставленные либо сломанные хозяйственнобытовые останки.

В целом коррелируемые комплексы демонстрируют однородность по ряду признаков, таких как номенклатура и типологический состав коллекции, общая морфология сосудов и изделий, техника их изготовления и стилистика оформления. Это и позволило провести их общее описание. Рассматриваемые комплексы поселений и погребений также объединяет их локальное распространение в пределах Приольхонья (в основном на побережье Малого моря). Для поселений, в частности, характерно стратиграфическое расположение рассматриваемого комплекса в слоях наиболее позднего литообразования пачки позднеатлантического периода голоцена. Они подстилают культурные слои па-леометалла, располагаясь над материалами, характерными для развитого неолита (содержащими керамику «посольского» типа) [Новиков, Долганов, 2008; Долганов и др., 2011]. Радиоуглеродные некалиброванные даты комплексов поселений определяют период их бытования в интервале 4900 (5000)–4400 (4300) л. н., что без противоречий соотносится с датами позднесеровских захоронений практически в том же интервале – 4590–4300 л. н. [Горюнова, 1997]. На основе этого возможно определить 4-й слой поселения Саган-Заба II, 3-й слой поселения Берлога и 2-й слой поселения Уляр-ба как хозяйственно-бытовые комплексы позднесеровской культуры, отражающие этап позднего неолита Приольхонья.

Корреляция погребальных и стояночных комплексов, создание единого фонда находок позднесеровской культуры позволяет в дальнейшем вычленить синхронные материалы из типологически разновременных объектов, составить представление о совокупной вариативности каждого комплекса, локализованного Приольхоньем, и перейти к рассмотрению его территориальной специфики.

CORRELATION COMPLEXES OF SETTLEMENTS AND BURIALS OF LATE NEOLITHIC IN CIS-OL’KHON (BAIKAL LAKE)