Корреляция супракрустальных комплексов Малых и Больших Кейв, северо-восток Балтийского щита

Автор: Козлов Н. Е., Сорохтин Н. О., Мудрук С. В.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 1 т.28, 2025 года.

Бесплатный доступ

Вопрос о корреляции разрезов Малых и Больших Кейв рассмотрен с использованием методики, включающей поиск трендов частично упорядоченных совокупностей случайных величин и оценку меры близости/отличия составов пород. Нижняя часть разреза (червуртские образования) Кейвской структуры формировались в результате перемыва и переотложения вещества самой структуры. Формирование разреза Больших Кейв продолжалось в том же режиме с образованием выхчуртских подсвит. При активизации тектонического режима за счет вещества нижележащих червуртских комплексов и пород обрамления (прежде всего пород Мурманского блока) шло образование песцовотундровской свиты, завершающей разрез Больших Кейв. Формирование разреза Малых Кейв на этом же этапе происходило иным путем. При активизации тектонического режима, меньшей той, что сопровождала формирование песцовотундровских комплексов Больших Кейв, началось отложение снежноборских комплексов. В их формировании в значительной степени участвовали верхнечервуртские образования, но ощутимым дополнением были продукты разрушения пород обрамления (в первую очередь Мурманского домена). На этом формирование кейвских разрезов завершилось. Описанное различие процессов, сопровождавших накопление осадков в разрезах Больших и Малых Кейв, объяснимо различиями в положении этих районов в пределах палеобассейна кейвского времени.

Докембрий, Арктическая зона, Фенноскандинавский щит, Кейвский домен, геодинамика, супракрустальные породы, Precambrian, Arctic zone, Fennoscandian Shield, Keivy domain, geodynamics, supracrustal rocks

Короткий адрес: https://sciup.org/142243479

IDR: 142243479 | УДК: 551+552.4 | DOI: 10.21443/1560-9278-2025-28-1-19-25

Текст статьи Корреляция супракрустальных комплексов Малых и Больших Кейв, северо-восток Балтийского щита

DOI:

Kozlov, N. E. et al. 2025. Correlation of the supracrustal complexes of the Small and Large Keivy, North-East of the Baltic Shield. Vestnik of MSTU, 28(1), pp. 19–25. (In Russ.) DOI:

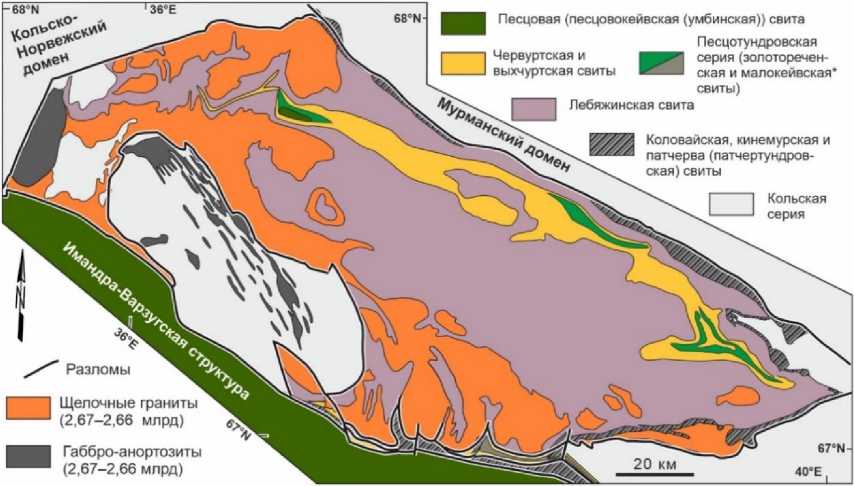

Кейвский домен занимает центральную часть Кольского полуострова; с запада и северо-запада его обрамляют супракрустальные комплексы Кольско-Норвежского домена, с севера он граничит с метаморфитами Мурманского домена, а с юга контактирует с породами структуры Имандра-Варзуга (рис. 1). В ходе геологических работ, проводившихся в пределах Кейв, собран большой фактический материал и доказана возможность корреляции образований в пределах Больших и Малых Кейв. Среди многочисленных публикаций следует выделить работу ( Белолипецкий и др., 1980 ), где данные материалы изложены подробно и наиболее полно аргументированы. Заметим, что нижнюю часть разреза Имандра-Варзугской структуры, включающую лебяжинскую свиту (толщу), в пределах Больших и Малых Кейв, как полагают все исследователи, можно коррелировать достаточно надежно; об этом свидетельствуют и данные, представленные на геологической карте (рис. 1).

Рис. 1. Геологическая карта Кейвского террейна1, где указаны основные названия свит (Радченко и др., 1994). Альтернативные названия (Ремизова и др., 2007) представлены в скобках; альтернативные названия (Белолипецкий и др., 1980) – в двойных скобках.

*В настоящей работе – снежноборская

Fig. 1. Geological map of the Keivy terrane with simplifications and additions.

The main names of the suites are given after (Radchenko et al., 1994), alternative names after (Remizova et al., 2007) are given in brackets, and after (Belolipetsiky et al., 1980) – in double brackets.

*In this work, Snezhnoborskaya

Вопрос о возможности корреляции комплексов, слагающих верхние части разрезов этих районов Кейвской структуры (рис. 2), рассмотрен в работах ( Бельков, 1963; Белолипецкий и др., 1980; Радченко и др., 1994; Ремизова и др., 2007; Глубинное строение…, 2010 ). Различия в строении верхней части разрезов Больших и Малых Кейв упоминались и ранее ( Предовский и др., 1987 ). Так, в метаконгломератах Малых Кейв фиксируется наличие гравитационной слоистости, что позволяет говорить об их формировании в прибрежных условиях мелководного бассейна, в то время как метаконгломераты Больших Кейв "являются отложениями временных потоков, сгружающих свой материал на прибрежное мелководье" ( Предовский и др., 1987 ).

Значительные различия верхов разреза названных районов проявились при сравнении состава снежноборской свиты Малых Кейв с подсвитами Больших Кейв. Причины, осложняющие такую корреляцию, обозначены в работе ( Радченко и др., 1994, стр. 47 ): "Строго говоря, песцовотундровская свита в этом районе (снежноборская) не является таковой, так как не связана физической непрерывностью со стратотипом в Больших Кейвах. Только ее положение в разрезе, состав и строение дают основание для такой корреляции. Но имеются основания и для сомнений, и потому необходимы дополнительные исследования". Такие исследования нами ранее были проведены, а по их результатам было высказано предположение о том,

1 Геологическая карта Кольского региона (северо-восточная часть Балтийского щита). Масштаб 1:500000 / Ред. Ф. П. Митрофанов. Апатиты : ГИ КНЦ РАН, 1996.

что Малые Кейвы могли являться самостоятельной структурой, развивавшейся автономно и не связанной с более сложной историей развития комплексов Больших Кейв ( Козлов и др., 2023б ).

Рис. 2. Стратиграфические схемы Кейвского террейна ( Бельков, 1963; Белолипецкий и др., 1980;

Радченко и др., 1994; Ремизова и др., 2007 ). *В настоящей работе – снежноборская

Fig. 2. Stratigraphic schemes of the Keivy terrane after ( Belkov, 1963; Belolipetsky et al., 1980;

Radchenko et al., 1994; Remizova et al., 2007 ). *In this work, Snezhnoborskaya

Проведенные исследования касались лишь одной из свит Малых Кейв, а именно снежноборской, поэтому для уточнения данного предположения в настоящей работе было выполнено сравнение вещественного состава остальных свит и подсвит разреза Больших и Малых Кейв. Исследование представлялось также важным в связи с тем, что лишь для лебяжинской свиты, отложения которой прослеживаются по всей территории Кейвского домена, проблем с корреляцией нет. Для червуртской свиты такая непрерывность отсутствует, что, как было показано ранее на примере снежноборской свиты Малых Кейв, допускает неоднозначность корреляции разрезов. Напомним, что рядом авторов ( Предовский и др., 1987 ) аналогом верхнечервуртских образований Больших Кейв считались все без исключения червуртские образования Малых Кейв, в то время как уже упомянутые снежноборские комплексы сопоставлялись с верхнечервуртской подсвитой Больших Кейв. Собственно выхчуртские подсвиты в Малых Кейвах не выделяются, так же как и породы песцовотундровской свиты.

Методика исследований

Изложенные выше, а также ранее ( Козлов и др., 2023а; 2023б ), проблемы, возникающие при проведении корреляции докембрийских комплексов традиционными геологическими методами в том случае, когда отсутствуют непрерывность разрезов, не позволяют решить эту задачу достоверно. Именно это обстоятельство побудило авторов настоящей работы применить для ее решения метод сравнения состава пород, разработанный Е. В. Мартыновым, включающий поиск трендов частично упорядоченных совокупностей случайных величин и анализ оценки меры близости/отличия составов пород. Ранее он нами широко использовался и подробно описан ( Sorokhtin et al., 2020; Козлов и др., 2021 ). Напомним, что мы учитывали в своих исследованиях выводы Э. П. Изоха ( Изох, 1978 ), обосновавшего тот факт, что средний состав изучаемых комплексов (свит, подсвит, толщ и т. п.) при их случайном представительном опробовании отражает реальные объемные соотношения входящих в их состав пород. Таким образом, при проведении сопоставлений с использованием названных методик мы получали достаточно достоверный ответ на вопрос о сходстве/отличии свит и подсвит Малых и Больших Кейв.

Для решения данной задачи использовалась аналитическая база, включающая 399 полных силикатных анализов пород Кейвской структуры, которые надежно распознаются как метаосадочные образования, а также 860 полных силикатных анализов пород смежных блоков.

Результаты и обсуждение

Процесс решения поставленной задачи включал насколько этапов. Сначала, по аналогии с проведенными раннее сопоставлениями, было проведено сравнение состава пород всех свит Больших и Малых Кейв (табл. 1). При этом рассматривался вопрос: с какими свитами Больших Кейв, разрез которых был выбран как стратотипический, наиболее сходны по составу те или иные свиты Малых Кейв. Из рассмотрения были исключены снежноборские образования Малых Кейв, для которых эта задача была детально решена ранее ( Козлов и др., 2023б ).

Таблица 1. Сравнение вещества различных свит Малых и Больших Кейв Table 1. Comparison of the matter of different formations in the Small and Large Keivy

|

Свиты, комплексы* |

ЛБЖ |

ЧРВТ |

|

ЛБЖ |

9,18 |

10,47 |

|

ЧРВТ |

18,76 |

8,24 |

Приложения:

-

*По горизонтали – Большие Кейвы, по вертикали – Малые Кейвы. Сокращения названий свит: ЛБЖ – лебяжинская; ЧРВТ – червуртская; ВХЧТ – выхчуртская; ПСЦВ – песцовотундровская.

-

**Здесь и далее жирным шрифтом выделены значения, характеризующие максимальную близость сравниваемых объектов при выбранном уровне значимости 0,01.

Первые результаты сопоставлений (табл. 1) показали, что для всех исследованных свит проведение корреляций в пределах всей Кейвской структуры, как предлагалось изучавшими ее ранее авторами (рис. 2), и на вещественном уровне не вызывает вопросов. Дополнительно аналогичным образом было проведено сопоставление низов разреза комплексов Малых и Больших Кейв, разбитых на подсвиты (табл. 2). Решение задачи выбора аналогов толщ Малых Кейв в пределах стратотипического разреза Больших Кейв при разделении их на подсвиты принципиально ничего не изменило (см. табл. 1). Таким образом, на вещественном уровне с использованием других (в сравнении с предыдущими исследованиями) методик выявления подобия тех или иных комплексов в пределах Больших и Малых Кейв получен идентичный предлагавшемуся ранее ( Бельков, 1963; Белолипецкий и др., 1980; Радченко и др., 1994; Ремизова и др., 2007 ) результат, что позволяет сделать вывод о хорошем разрешении предложенного нами метода.

Проведенные исследования полностью подтверждают возможность корреляции лебяжинской и червуртской свит Больших и Малых Кейв в полном объеме, без каких-либо ограничений.

Таблица 2. Сравнение вещества различных подсвит Малых и Больших Кейв Table 2. Comparison of the matter of different formations in the Small and Large Keivy

|

Свиты, комплексы* |

ЛБЖН |

ЛБЖВ |

ЧРВН |

ЧРВВ |

ВХЧТ |

|

ЛБЖН |

8,96 |

9,01 |

10,37 |

10,42 |

16,65 |

|

ЛБЖВ |

9,48 |

9,25 |

10,28 |

10,88 |

17,13 |

|

ЧРВН |

18,32 |

17,67 |

11,05 |

12,62 |

13,95 |

|

ЧРВВ |

18,01 |

17,54 |

12,68 |

9,57 |

13,72 |

Приложение. *По горизонтали – Большие Кейвы, по вертикали – Малые Кейвы. Сокращения названий свит и комплексов: ЛБЖН, ЛБЖВ – лебяжинская свита, нижняя и верхняя подсвиты соответственно; ЧРВН, ЧРВВ – червуртская свита, нижняя и верхняя подсвиты соответственно; ВХЧТ – выхчуртская свита; ПСЦ – песцовотундровская свита.

Аналогов выхчуртской и песцовотундровской свит Больших Кейв в пределах Малых Кейв не выделяется, а корреляция снежноборских образований с большекейвскими комплексами проблематична ( Козлов и др., 2023б ), следовательно, более логичным может быть предположение, что верхние части разрезов исследованных районов Кейвского домена формировались в различных обстановках. Это предположение было проверено на вещественном уровне.

Предыдущие исследования ( Козлов и др., 2023а ) показали, что для пород червуртской и выхчуртской свит Кейвской структуры можно сделать достаточно обоснованный вывод об их формировании в значительной мере за счет вещества подстилающих их комплексов, что свидетельствует о формировании средней части кейвского разреза в результате перемыва и переотложения вещества самой структуры. Заметим, что эти закономерности были установлены для Кейв в целом. Нами проведены дополнительные подобные исследования отдельно для Малых и Больших Кейв, в ходе которых получен ответ на вопрос о том, являются ли эти закономерности типичными для всей Кейвской структуры или же имеют в пределах рассматриваемых в настоящей работе ее частей какие-либо различия. Результаты данных исследований приведены в табл. 3 и 4.

Для Больших Кейв результат (табл. 3) аналогичен полученному ранее для Кейв в целом ( Козлов и др., 2023а ), так как в общих выборках в указанном исследовании преобладал материал данного района. Небольшое отклонение от общей закономерности, установленной для Больших Кейв ("состав вышележащих подсвит максимально сходен с составом подстилающих их подсвит" для нижней подсвиты выхчуртской свиты, хотя и близкой по составу к верхнечервуртским образованиям, но максимально сходной с нижнечервуртскими породами) связано, возможно, с малым количеством проб в выборке нижневыхчуртских метаморфитов.

Таблица 3. Сравнение вещества различных свит Больших Кейв с веществом потенциальных источников их терригенного материала Table 3. Comparison of the matter of different formations in the Large Keivy with the matter of potential sources for their terrigenous material

|

Свиты, комплексы* |

ЛБЖН |

ЛБЖВ |

ЧРВН |

ЧРВВ |

ВХЧН |

ВХЧВ |

МБ |

КН |

ТЕР |

БЛМР |

|

ЧРВН |

10,37 |

9,42 |

– |

– |

– |

– |

14,23 |

16,58 |

18,07 |

23,96 |

|

ЧРВВ |

21,48 |

20,59 |

8,48 |

— |

— |

— |

19,15 |

17,91 |

18,40 |

20,32 |

|

ВХЧН |

24,70 |

21,15 |

17,19 |

21,40 |

– |

– |

28,59 |

35,46 |

37,11 |

42,45 |

|

ВХЧВ |

16,53 |

16,84 |

18,35 |

8,98 |

8,01 |

– |

16,02 |

15,37 |

15,02 |

17,28 |

|

ПСЦ |

19,97 |

19,12 |

18,06 |

17,45 |

16,48 |

15,03 |

10,19 |

18,06 |

20,48 |

16,47 |

Приложение. *По горизонтали и вертикали – Большие Кейвы. Сокращения названий свит и комплексов: ЛБЖН, ЛБЖВ – лебяжинская свита, нижняя и верхняя подсвиты соответственно; ЧРВН, ЧРВВ – червуртская свита, нижняя и верхняя подсвиты соответственно; ВХЧН, ВХЧВ – выхчуртская свита, нижняя и верхняя подсвиты соответственно; ПСЦ – песцовотундровская свита; МБ – Мурманских домен; КН – Кольско-Норвежский домен; ТЕР – Терский домен; БЛМР – Беломорский подвижный пояс.

Снежноборская свита максимально похожа по своему составу на верхи червуртской свиты (табл. 4). В этом она "ведет себя" аналогично выхчуртской свите Больших Кейв (вероятно, именно поэтому ряд авторов проводили между ними аналогии). Напомним, что при более общих сопоставлениях, выполненных ранее ( Козлов и др., 2023б ), данные свиты также достаточно близки по составу. Вместе с тем снежноборская свита значительно ближе по составу к породам Мурманского домена, чем выхчуртские образования, приближаясь по этой характеристике к песцовотундровским породам Больших Кейв. Таким образом, полных аналогий по составу для снежноборской свиты среди каких-либо свит Больших Кейв не установлено.

Таблица 4. Сравнение вещества различных свит Малых Кейв с веществом потенциальных источников их терригенного материала Table 4. Comparison of the matter of different formations in the Small Keivy with the matter of potential sources for their terrigenous material

|

Свиты, комплексы* |

ЛБЖН |

ЛБЖВ |

ЧРВН |

ЧРВВ |

СНБО |

МБ |

КН |

ТЕР |

БЛМР |

|

ЧРВН |

10,62 |

8,67 |

– |

9,45 |

12,38 |

12,24 |

14,58 |

16,39 |

19,01 |

|

ЧРВВ |

11,95 |

10,15 |

9,34 |

– |

11,76 |

16,01 |

15,43 |

17,88 |

18,92 |

|

СНБО |

13,51 |

11,37 |

10,44 |

9,72 |

– |

11,27 |

16,95 |

14,80 |

19,67 |

Приложение. *По горизонтали и вертикали – Малые Кейвы (сокращения названий свит и комплексов см. в табл. 3); СНБО – снежноборская свита.

Таким образом, сделанное нами ранее предположение о том, что Малые Кейвы являются самостоятельной структурой ( Козлов и др., 2023б), не подтверждается. Такой, слишком категоричный, вывод был сделан в результате попытки найти аналоги снежноборской свиты в пределах Больших Кейв. Как показывают настоящие исследования, постановка данной задачи была неправомерна и не могла дать иного результата. Снежноборская свита формировалась в результате событий, отличных от тех, которые формировали Большие Кейвы, и поиск ее аналогов в разрезе больших Кейв нецелесообразен.

Заключение

Вышеизложенные факты позволяют сделать ряд выводов:

-

1. Породы червуртских подсвит в пределах Кейвского домена формировались в результате перемыва и переотложения главным образом вещества подстилающих толщ.

-

2. Формирование разреза Больших Кейв продолжалось в том же режиме, в результате чего перемыв пород червуртской свиты привел к образованию выхчуртской свиты. Далее при активизации тектонического режима за счет вещества нижележащих кейвских комплексов и пород обрамления (главным образом пород Мурманского блока) шло формирование песцовотундровской свиты, завершающей разрез Больших Кейв.

-

3. Формирование разреза Малых Кейв на этом же этапе происходило иным путем. При активизации тектонического режима в постчервуртское время, чуть меньшей той, что сопровождала отложение песцовотундровских толщ Больших Кейв, но большей, чем во время образования выхчуртских подсвит, началось отложение снежноборских комплексов. В их формировании в значительной степени участвовали нижележащие комплексы Малых Кейв с ощутимым дополнением продуктов разрушения пород Мурманского домена. На этом этапе формирование малокейвского разреза завершилось.

-

4. Описанное отличие режимов осадконакопления в Больших и Малых Кейвах объясняется территориальным различием этих районов в пределах палеобассейна кейвского времени. Предложенная трактовка событий позволяет избежать многих противоречий в описании истории развития Кейвской структуры.

Данная работа подтверждает вывод о том ( Козлов и др., 2023а; 2023б ), что рассматриваемая методика сравнения состава супракомплексов может результативно применяться при проведении литологостратиграфических исследований реннедокембрийских комплексов.

Работа выполнена в рамках темы НИР ФИЦ КНЦ РАН FMEZ-2024-0006. Авторы выражают благодарность Т. С. Марчук за качественно проведенную обработку геохимического материала.