Корреляция температуры нулевого значения температурного коэффициента времени задержки с точкой росы

Автор: Симаков И.Г., Гулгенов Ч.Ж.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Статья в выпуске: 2 (37), 2012 года.

Бесплатный доступ

Показано, что во влажной газовой среде температурный коэффициент времени задержки (ТКЗ) акустоэлектронного устройства имеет нулевое значение при некоторой величине тепловой энергии (температуры). Имеет место корреляция температуры нулевого значения ТКЗ с точкой росы. Предложено использовать зависимость температуры нулевого значения ТКЗ от давления пара для определения относительной влажности. Рассмотрены преимущества такого метода.

Датчик влажности воздуха, акустоэлектронные устройства

Короткий адрес: https://sciup.org/142142477

IDR: 142142477 | УДК: 534.6

Текст научной статьи Корреляция температуры нулевого значения температурного коэффициента времени задержки с точкой росы

Для измерения относительной влажности газовой среды используются гигрометры точки росы [1]. Точка росы - температура начала конденсации влаги при уменьшении температуры парогазовой среды. Точка росы зависит от степени влажности парогазовой среды, при уменьшении относительного давления пара она также уменьшается. Зависимость точки росы от относительного давления пара используется в гигрометрах точки росы. Для регистрации точки росы часто используется оптическая система, включающая в себя зеркальце, на стеклянную поверхность которого конденсируется влага [1].

Необходимо отметить, что в гигрометрах точки росы в результате многократных циклов конденсации и испарения влаги на рабочей поверхности остаются следы растворимых веществ. Растворимые загрязнения могут появляться в результате химических реакции между нерастворимыми частицами и примесями активных газов в воздухе. Серьезным источником загрязнений является осаждение ядер конденсаций из воздуха. В результате накопления на рабочей поверхности гигрометра растворимых загрязнений точность регистрации точки росы уменьшается. Практически на любой твердой поверхности после нескольких циклов «конденсация – испарение» влага осаждается при более высокой температуре, чем точка росы.

В настоящей работе предлагается в качестве чувствительного элемента использовать поверхность звукопровода акустоэлектронного устройства. Основным элементом акустоэлектронных устройств является линия задержки, представляющая собой подложку, вырезанную из пьезоэлектрического кристалла, на полированной поверхности которой нанесены два (или более) встречно - штыревых преобразователя.

В парогазовой среде на поверхности подложки образуется слой адсорбированной воды, параметры которой зависят от температуры. Влияние слоя на параметры поверхностных акустических волн сводится к возмущениям условий распространения этих волн. Это приводит к изменению амплитуды и скорости ПАВ.

Влажность парогазовой среды определяется величиной относительного давления пара p / p s . В общем случае влажность зависит от температуры и влагосодержания парогазовой среды. Влажность газовой среды и состояние твердой поверхности определяют условия формирования адсорбционного слоя воды. Таким образом, существует прямая зависимость между влажностью газовой среды и параметрами слоя. Следовательно, существует зависимость между влажностью среды и параметрами упругих поверхностных волн, распространяющихся в слоистой системе «пьезоэлектрическая подложка - слой ад-сорбцированной воды».

Совместное влияние температуры и влажности вносят изменения в условия распространения поверхностных акустических волн, что выражается в изменении такой важной характеристики акустоэлек-тронного устройства, как температурный коэффициент времени задержки (ТКЗ). Без учета влияния адсорбционного слоя ТКЗ включает в себя температурный коэффициент изменения скорости упругих поверхностных волн V s - 1 5 V s / 5 Т и температурный коэффициент линейного расширения подложки a t = L - 1 5 L / 5 Т [2] ( Т - температура, L - расстояние между преобразователями ПАВ, т = L / V S - время задержки):

1 5 т 1 5 L 1 5 Vs 1 5 Vs

Z =--=----- s = a.--- s .

т5 T L 5 T Vs 5 T t Vs 5 T

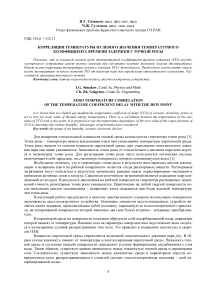

Для того чтобы выявить возможность определения влажности газовой среды по параметрам сиг- нала в акустическом тракте, необходимо было исследовать изменение времени задержки в зависимости от влажности этой среды. Необходимое давление пара у поверхности твердого тела можно получить, изменяя температуру подложки T2 (следовательно, адсорбционного слоя) и температуру парообразующей жидкости Т1, над которой она расположена (рис. 1). Для определения относительного давления пара можно воспользоваться уравнением Клапейрона - Клаузиуса:

1 1 I ,

Т 2 J

, P Q ( 1

ln — = — I —

P s R I T 1

где p / p s - относительное давление пара, Q и R - теплота конденсации и газовая постоянная воды. Данный способ позволял регулировать относительное давление пара в зоне адсорбции с точностью 0,1%.

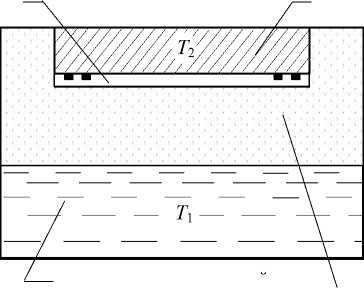

В эксперименте использовался метод определения изменения времени задержки [3], основанный на интерференции ПАВ. Блок-схема экспериментальной установки представлена на рисунке 2 . На излучающий преобразователь 1' линии задержки подается сигнал с выхода генератора высокой частоты 1.

Адсорбционный слой

Подложка (LiNbO 3 )

влажный газ вода

Рис. 1. Схема измерительной ячейки

1′ 2′

Рис.2. Блок-схема измерительной установки

Задержанный сигнал с приемного преобразователя 2 ’ поступает на вход усилителя 4. Одновременно на вход усилителя подается сигнал, опорный сигнал с аттенюатора 3, амплитуда которого уменьшена до амплитуды задержанного сигнала. Прямой и задержанный сигналы интерферируют. Суммарный сигнал, пройдя усилитель 4, попадает на вход осциллографа или другого регистрирующего устройства 5 (см. рис. 2). В результате интерференции величина суммарного сигнала зависит как от соотношения фаз взаимодействующих сигналов, так и соотношения их амплитуд. Баланс амплитуд достигается регулировкой опорного сигнала аттенюатором, а баланс фаз - перестройкой частоты генератора. Генератор настраивается на частоту интерференционного минимума.

Любое изменение состояния поверхности и приповерхностной области подложки приведет к возмущению условий распространения ПАВ. В общем случае изменяется скорость и амплитуда ПАВ, следовательно, меняется частота интерференционного минимума. Ее новое значение регистрируется частотомером. Изменение времени задержки определяется из условия Ат / т = - A f / f Затухание определяется по величине остаточного сигнала, измеренного после подстройки частоты минимума. Величина изменения затухания компенсируется аттенюатором.

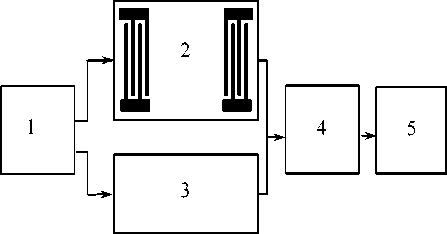

На рисунке 3 приведены зависимости изменения частоты интерференционного минимума от температуры для разных значений давления пара воды в области адсорбции. Из рисунка следует, что харак- тер кривых 1 -3 (pi < p2 < p3) практически не изменяется. При понижении давления пара температура максимума кривой tm уменьшается и увеличиваются частоты сопоставимых между собой точек кривых 1 -3. Изменения времени задержки ПАВ и частоты интерференционного минимума взаимосвязаны Ат /т = - Af / f, поэтому для разных значений давления пара имеет место смещение по температуре соответствующих кривых изменения времени задержки.

Рис. 3. Температурная зависимость частоты интерференционного минимума: 1-p/pS = 0,9; 2-p/pS = 0,96; 3-p/pS=1; t1=20 ° C

По определению ТКЗ является производной по температуре от относительного изменения времени задержки 5 ln т / 5 T , следовательно, в точках экстремума кривых 1 - 3 ТКЗ исследуемой слоистой системы принимает нулевое значение.

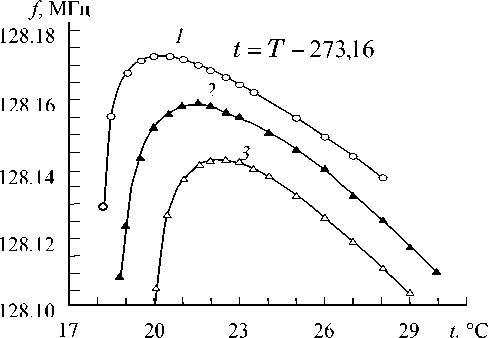

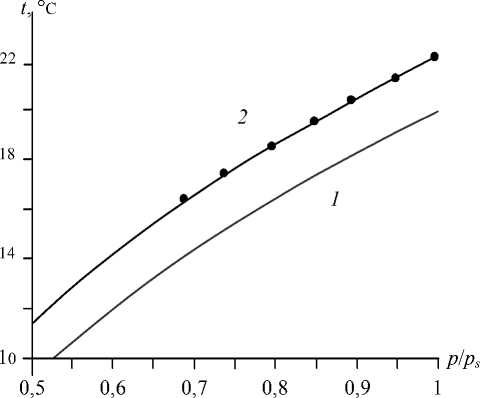

Рис. 4. Зависимость точки росы (1) и температуры нулевого значения ТКЗ (2) от относительного давления

Из анализа экспериментальных и расчетных данных следует, что зависимости температуры нулевого значения ТКЗ t m и точки росы t d от влажности парогазовой среды хорошо коррелируют между собой (рис. 4.). Коэффициент корреляции Пирсона равен 0,87. Температура нулевого значения ТКЗ выше температуры конденсации влаги (в эксперименте на ~ 2,3 ° C). Следовательно, при достижении температуры нулевого значения ТКЗ влага на рабочей поверхности не конденсируется, растворимые загрязнения не образуются и не накапливаются. Предлагается использовать зависимость температуры нулевого значения ТКЗ от давления пара для определения относительной влажности газовой среды.

Определение влажности по точке росы сводится к следующему порядку действий. Определяется точка росы. Температура рабочей поверхности гигрометра понижается до температуры интенсивной конденсации. Это и есть точка росы t d . Относительная влажность воздуха p / p s при температуре 1 0 можно определить, используя эмпирическое выражение [4]:

p = a (td - t) , Ps (b + td )(b + t)’ где a = 1797,5; b = 238,568; t - температура в °С. Ошибка определения относительной влажности при использовании этого эмпирического выражения не превышает 0,1%.

Определение влажности парогазовой среды по температуре нулевого значения ТКЗ сводится к следующему порядку действий. Акустоэлектронным методом регистрируется температура нулевого значения ТКЗ t m . Определяется точка росы из условия, что разница температур A t = t m - t d остается неизменной. Далее относительная влажность газа при температуре t определяется по описанной выше эмпирической формуле.

Таким образом, продемонстрировано, что во влажной газовой среде ТКЗ устройств обработки сигналов на поверхностных акустических волнах при вариациях температуры могут принимать нулевое значение. Имеет место хорошая корреляция между температурой нулевого значения ТКЗ и точкой росы. С учетом корреляции температуры нулевого значения ТКЗ и точки росы показано, что можно определять относительную влажность газа, не понижая температуру рабочей поверхности до точки росы, т.е. до температуры конденсации влаги. Следовательно, исключается загрязнение рабочей поверхности и последующая деградация гигрометра на поверхностных акустических волнах. Проведенные исследования позволяют использовать выявленную закономерность в гигрометрах для определения относительной влажности газовой среды.

Таким образом, продемонстрировано, что во влажной газовой среде температурный коэффициент времени задержки устройств обработки сигналов на поверхностных акустических волнах при вариациях температуры могут принимать нулевое значение. Имеет место хорошая корреляция между температурой нулевого значения ТКЗ и точкой росы. С учетом корреляции температуры нулевого значения ТКЗ и точки росы показано, что можно определять относительную влажность газа, не понижая температуру рабочей поверхности гигрометра до точки росы, т.е. до температуры конденсации влаги. Следовательно, исключается загрязнение рабочей поверхности и последующая деградация гигрометра на ПАВ. Проведенные исследования позволяют использовать выявленную закономерность в гигрометрах для определения относительной влажности газовой среды.