Корреляционная оценка морфофизиологического развития организма в биогеохимических условиях локальной агроэкосистемы региона

Автор: Муллакаев О.Т., Муллакаева Л.А., Кульпина Т.А., Шуканов Р.А., Лежнина М.Н., Шуканов А.А.

Статья в выпуске: 1 т.253, 2023 года.

Бесплатный доступ

В работе показана морфофизиологическая целесообразность совместного использования откармливаемым боровкам испытываемых биоактивных веществ естественной природы согласно разработанным нами схемам, учитывая локальную биогеохимическую специфичность ЧР. В этом контексте проведена серия научно-производственных и лабораторных исследований на 45 боровках-отъемышах, разделенных на 3 группы. Подопытных животных с 46 до 225 дней жизни (продолжительность наблюдений) содержали в типовом свинарнике-откормочнике. При этом у них вычисляли корреляционные отношения между ростовыми, обменными и иммунными факторами, на основании которых определяли уровень резистентности (адаптированности) организма. В моделируемых условиях боровки 3 группы (трепел + йодомидол) имели превышающие обменные, иммунные, ростовые показатели и, как следствие, превосходящее морфофизиологическое развитие организма в сравнении с животными 2 группы (пермамик + полистим).

Пермамик, полистим, трепел, йодомидол, боровки, корреляционные отношения, обменный, иммунный, ростовой профили, уровень адаптированности

Короткий адрес: https://sciup.org/142237397

IDR: 142237397 | УДК: 57.087.1 | DOI: 10.31588/2413_4201_1883_1_253_189

Текст научной статьи Корреляционная оценка морфофизиологического развития организма в биогеохимических условиях локальной агроэкосистемы региона

Корреляционный (математический) анализ, как универсальный инструмент биометрии, успешно используется при интерпретации научных данных, полученных в процессе разработки актуальных проблем современной биотехнологии, ветеринарной медицины, зооинженерии и агробиологии [4, 6-11].

В этом контексте целью исследований является проведение математического анализа становления морфофизиологического статуса у боровков, выращиваемых с комплексным назначением пермамика и полистима или трепла и йодомидола с учетом биогеохимических особенностей Ядринского Засурья Чувашии.

Материал и методы исследований. Научно-производственные эксперименты провели в биогеохимических условиях Ядринского Засурья Чувашской Республики (ЧР) на 196 свиньях крупной белой породы (свинотоварная ферма ООО «Агрофирма «Волготрансгаз»). При этом в моделируемых опытах использовали 45 боровков-аналогов отъемного возраста, разделенных на 3 группы. Исследуемых поросят с 46- до 225-дневного возраста (продолжительность экспериментов) содержали в свинарнике-откормочнике на основном рационе (ОР) в соответствии с нормами кормления РАСХН [3]. Боровкам 2 и 3 групп вместе с ОР скармливали соответственно пермамик и трепел ежедневно из расчета 1,25 г/кг массы тела (МТ), начиная с 46-дневного возраста и до конца опытов в сочетании с внутримышечным введением полистима или йодомидола в 45- и 165-дневном возрасте в количестве по 0,1; 0,03 мл/кг МТ. Животные 1 группы были контрольными; им вводили физраствор согласно обозначенной схеме в дозе 0,1; 0,03 мл/кг МТ. На протяжении доращивания и откорма подопытных боровков в типовом свинарнике ежемесячно оценивали состояние микроклимата по общепринятым в зоогигиене методам исследований [5].

У 5 поросят сравниваемых групп определяли температуру тела, частоту дыхательных движений – ЧДД и сердечных сокращений – ЧСС, а также ростовые (МТ и ее среднесуточный прирост – ССП), обменные (содержание общего белка, альбуминов, общих липидов, глюкозы, общего кальция и неорганического фосфора) и иммунные (концентрация лейкоцитов, эритроцитов, гемоглобина, аутобляшкообразующих клеток – АБОК, иммуноглобулинов класса IgG, IgA в крови и ее сыворотке) факторы с использованием стандартных методик и сертифицированного научного оборудования.

Полученный в моделируемых опытах научный материал подвергнут биометрической обработке с применением программного комплекта статистического анализа (Statistica for Windows и Microsoft

Excel-2016), а также математической оценке корреляции между метаболическим, иммунологическим, ростовым профилями организма [2] и биоэффективности его адаптированности (резистентности), используя формулу:

А = (n 'ZKk) *N,

где А – степень адаптированности, у.е., n – число связей с коэффициентом корреляции 0,70 и более, Σ K k – сумма коэффициентов корреляции без учета знака, N – количество параметров в плеяде [1]. При этом К к (коэффициент корреляции), обозначаемый как r, одним числом дает представление и о характере, и о силе взаимосвязи между изучаемыми факторами. В корреляционных отношениях значению каждой средней величины одного признака соответствует несколько значений другого признака, взаимосвязанного с предыдущим. Количественную меру корреляции выражают разными по силе уровнями: связь слабая – при r в диапазоне от 0 до 0,30; связь средняя – при r от 0,31 до 0,69; связь сильная – при r от 0,70 до 0,99; связь функциональная – при r = 1,00; связь отсутствует – при r = 0.

Результат исследований. Установлено, что в свинарнике-откормочнике, где содержали подопытных боровков-отъемышей, температура воздуха была 16,6±0,21 ºС, относительная влажность – 71,0±0,62 %, скорость движения воздуха – 0,29±0,03 м/с, световой коэффициент (СК) – 1:15±0,00, содержание CO 2 – 0,17±0,06 %, NH 3 – 13,9±0,14 и H 2 S – 6,6±0,08 мг/м³, которые соответствовали принятым в зоогигиене нормативам.

Отмечено, что температура тела, ЧДД и ЧСС у животных групп контроля и опытов с возрастом неуклонно снижались от 39,5±0,19–39,6±0,22 до 38,7±0,13– 38,8±0,14 ºС, от 21,0±0,86–22,0±0,92 до 15,0±0,67–16,0±0,64 и от 102,0±0,71– 104,0±1,52 до 82,0±1,47–84,0±1,36 в 1 мин соответственно. Эти изученные показатели не превышали размах колебаний физиологической нормы (Р>0,05).

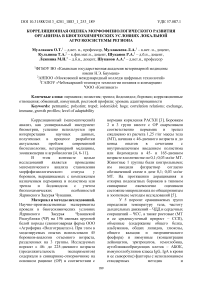

Оценка изменчивости ростовых процессов показала (Рисунок 1), что МТ животных контрольной и опытных групп по мере взросления возрастала неравнозначно: 12,7±1,90 против 100,6±8,08 и 12,4±2,04 – 12,5±1,81 против 111,6±8,68 – 117,5±10,10 кг. Она в возрасте 135, 180, 225 дней (2 группа) и 90-, 135, 180, 225 дней жизнедеятельности (3) превышала контрольные параметры на 6,9 – 9,9 % (Р<0,05) и 8,0 – 14,4 % (Р<0,05 – 0,01) соответственно. При этом 225дневные боровки, содержавшиеся при комплексном применении трепела с йодомидолом, по изучаемому фактору также статистически значимо превосходили сверстников 2 группы (пермамик + полистим). Характер изменений ССП всецело соответствовал динамике МТ.

Выявленная закономерность о превышении ростовых показателей у боровков 3 группы (трепел + йодомидол) по отношению к таковым у сверстников 2 группы (пермамик + полистим) имела место также применительно к другим из изученных факторов метаболических (уровень общего белка, альбуминов, глюкозы) и иммунологических (содержание эритроцитов, гемоглобина) профилей.

В этой связи корреляционный анализ морфофизиологического развития организма проводили между животными 1 (контрольной) и 3 (опытной) групп. В моделируемых условиях показано, что у 90дневных боровков как контрольной, так и опытной групп, отмечены выраженные положительные корреляционные отношения между: содержанием общего белка, IgG и общего кальция (r = 0,84 и 0,70); концентрацией альбуминов, общего белка и эритроцитов (r = 0,81, 0,86); содержанием эритроцитов, IgА, общего кальция и гемоглобина (r = соответственно

0,75, 0,74 и 0,72); уровнем общего белка и общего кальция (r = 0,70). Одновременно у них коэффициент корреляции имел отрицательное значение лишь между МТ и концентрацией гемоглобина (-0,70).

n 1; 2; ■ 3 групп

Рисунок 1 – Характер колебаний МТ. Примечание: *, • – знаки достоверности соответственно между подопытными и опытными боровками

135-дневные подопытные свиньи имели положительные взаимосвязи между: содержанием общего белка, IgG и альбуминов (r = 0,92 и r = 0,84), а также гемоглобина и АБОК (r = 0,91); концентрацией эритроцитов, АБОК, гемоглобина и IgG (r = соответственно 0,72, 0,71 и 0,69). При этом отрицательная корреляция у боровков контрольной группы отмечена между: содержанием гемоглобина, эритроцитов и общего кальция (r = -0,88 и -0,89); уровнем АБОК и общего кальция (r = -0,75), а у сверстников опытной группы – между концентрацией гемоглобина и IgG (r = -0,88), а также эритроцитов, общего кальция и гемоглобина (r = соответственно -0,76 и -0,74).

У 180-дневных свиней сравниваемых групп сильные положительные корреляционные отношения выявлены между: концентрацией гемоглобина, общего белка, альбуминов, IgG и АБОК (r = соответственно 0,85, 0,83, 0,71 и 0,79); содержанием общего кальция и АБОК (r =

0,85); уровнем альбуминов, общего кальция, IgА и АБОК (r = 0,83, 0,88 и 0,89); концентрацией общего белка, альбуминов и IgG (r = 0,79 и 0,69). В это же время у них выявлены отрицательные взаимосвязи между содержанием общего кальция, гемоглобина и АБОК (r = -0,72 и -0,83).

225-дневные животные групп контроля и опыта характеризовались значимой положительной корреляцией между: концентрацией общего белка, IgG и МТ (r = 0,85 и 0,81); содержанием гемоглобина, общего белка и его альбуминовой фракции (r = 0,74 и 0,79); уровнем эритроцитов, общего белка и гемоглобина (r = 0,82 и 0,76). В то же время их сверстники имели сильные отрицательные взаимосвязи между: концентрацией общего кальция, гемоглобина и МТ (r = -0,80 и -0,75); содержанием IgА и общего кальция (r = -0,74).

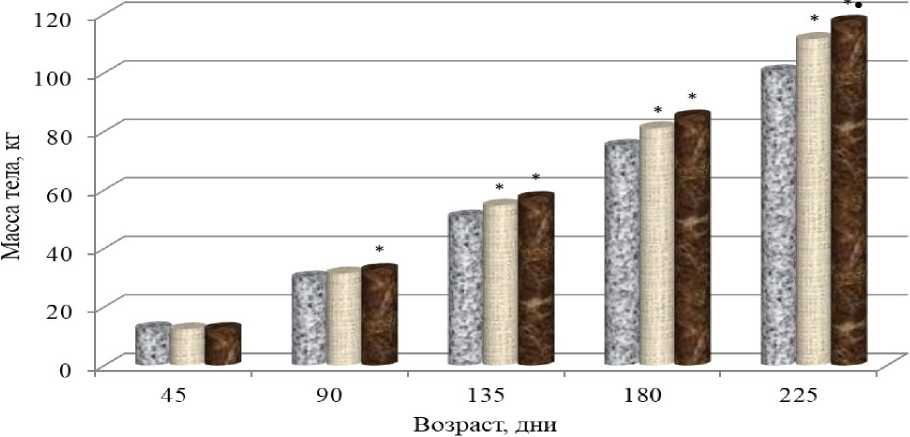

Показано (Рисунок 2), что у 90-, 135, 180-, 225-дневных боровков контрольной группы уровень адаптированности равнялся 9,28±0,79; 11,80±1,00; 12,35±1,44

и 11,58±0,91 у.е., а у опытных сверстников – 14,31±0,90; 17,54±1,33; 18,64±1,13 и 19,18±1,47 у.е. соответственно.

Выявленные нами в моделируемых экспериментах разные уровни адаптивных перестроек у боровков интактной и опытной групп обусловлены биогеохимическими особенностями воздействием на организм испытываемых биогенных соединений. При этом установлено, что сочетанное применение животным трепела с йодомидолом сопровождалось более выраженным морфологическим развитием организма, чем в условиях комбинированного назначения пермамика с полистимом.

локальной агроэкосистемы региона и

25,00

Возраст, дни

—^Контрольная группа -►Опытная группа

Рисунок 2 – Вариативность степени резистентности боровков

Заключение. Посредством математического анализа выявлена закономерность о преобладающем морфофизиологическом развитии боровков-отъемышей, выращенных в биогеохимических условиях Ядринского Засурья ЧР с комплексным применением пермамика и полистима (2 группа) или трепела и йодомидола (3) в сопоставлении с интактными животными (1). Следует обозначить, что в моделируемых исследованиях животные 3 группы проявляли более выраженные ростостимулирующий, иммунотропный и метаболизирующий эффекты и, как следствие, превышающий уровень адаптированности организма к условиям среды обитания по сравнению с таковыми у сверстников 2 группы.

Резюме

В работе показана морфофизиологическая целесообразность совместного использования откармливаемым боровкам испытываемых биоактивных веществ естественной природы согласно разработанным нами схемам, учитывая локальную биогеохимическую специфичность ЧР. В этом контексте проведена серия научно-производственных и лабораторных исследований на 45 боровках-отъемышах, разделенных на 3 группы. Подопытных животных с 46 до 225 дней жизни (продолжительность наблюдений) содержали в типовом свинарнике-откормочнике. При этом у них вычисляли корреляционные отношения между ростовыми, обменными и иммунными факторами, на основании которых определяли уровень резистентности (адаптированности) организма.

В моделируемых условиях боровки 3 группы (трепел + йодомидол) имели превышающие обменные, иммунные, ростовые показатели и, как следствие, превосходящее морфофизиологическое развитие организма в сравнении с животными 2 группы (пермамик + полистим).

Список литературы Корреляционная оценка морфофизиологического развития организма в биогеохимических условиях локальной агроэкосистемы региона

- Агаджанян, Н. А. Проблемы адаптации и учение о здоровье: учебное пособие / Н. А. Агаджанян, Р. М. Баевский, А. П. Берсенева. – М.: Изд-во РУДН, 2006. – 284 с.

- Боровиков, В. П. Искусство анализа данных на компьютере: STATISTICA / В. П. Боровиков. – СПб: Изд-во Питер, 2003. – 688 с.

- Драганов, И. Ф. Кормление животных / И. Ф. Драганов, Н. Г. Макарцев, В. В. Калашников. – М.: РАГУ – МСХА им. К. А. Тимирязева, 2010. – 341 с.

- Кочиш, И. И. Генетика и биометрия: учебная программа дисциплины для специальности 310700 – «Зоотехния» / И. И. Кочиш, А. В. Бакай, Е. В. Щеглов, В. В. Попов. – М.: МГАВМиБ им. К.И. Скрябина, 2001. – 20 с.

- Кочиш, И. И. Практикум по зоогигиене / И. И. Кочиш, П. Н. Виноградов, Л. А. Волчкова [и др.] – СПб: Лань, 2015. – 432 с.

- Новиков, Д. А. Статистические методы в медико-биологическом эксперименте «Типовые случаи»: учебное пособие / Д. А. Новиков, В. В. Новочадов. – Волгоград: ВолГМУ, 2005. – 84 с.

- Панихина, А. В. Корреляционный анализ адаптогенеза телят в условиях пониженных и повышенных температур / А. В. Панихина, А. А. Шуканов // Морфофизиологическая реакция организма телят на воздействие новых иммунокорректоров: монография. – Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т им. И.Я. Яковлева, 2005. – 142 с. – С. 90-99.

- Хисамутдинов, А. Г. Эпизоотическая ситуация по туберкулезу крупного рогатого скота в Республике Татарстан / А. Г. Хисамутдинов, Д. Н. Мингалеев, Р. Х. Равилов [и др.] // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. – 2018. – Т. 234. – № 2. – С. 211-217.

- Шуканов, Р. А. Особенности иммуногенеза и метаболизма у боровков в биогеохимических условиях Чувашского Центра / Р. А. Шуканов, М. Н. Архипова, А. А. Шуканов // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. – 2010. – № 12. – С. 674-677.

- Шуканов, Р. А. Коррекция липидного метаболизма свиней биогенными соединениями в локальных биогеохимических условиях / Р. А. Шуканов, М. Н. Лежнина, А. А. Шуканов // Международный научно- исследовательский журнал. – 2016. – № 3 (45). – Ч. 3. – С. 38-39.

- Shukanov, R. A. Dynamics of growth and nonspecific resistance of productive animals under biogeochemical conditions of the Sura and Trans-Sura regions in Chuvashia / R. A. Shukanov, M. N. Archipova, A. A. Shukanov // Bulletin of experimental biology and medicine. – 2010. – V. 149. – № 4. – P. 454-456.