Корригирование становления антиоксидантно-иммунного статуса организма в условиях регионального йодоселенодефицита

Автор: Кочиш И.И., Муллакаев О.Т., Никулина А.В., Шуканов Р.А.

Статья в выпуске: 4 т.252, 2022 года.

Бесплатный доступ

Исследования проведены на 3 группах тёлок-аналогов по 12 голов в каждой. Их с 2-до 150-дневного возраста содержали по адаптивной технологии, далее до 600-дневного (продолжительность опытов) - по биоиндустриальной. Животные 1 группы были контрольными; сверстникам 2 и 3 групп на 2, 31, 151, 571 день жизни комплексно назначали трепел с полистимом и йодомидол с селенопираном согласно разработанным нами схемам. У телок 1-, 30-, 60-, 150-, 390-, 600-дневного возраста оценивали вариативность физиологоклинических, про-, противооксидационных и иммунных факторов в крови и ее сыворотке. Установлено, что если иммуностимулирующее действие трепела с полистимом (2 группа) и йодомидола с селенопираном (3) на организм было фактически равнозначным, то антиоксидантное и тиреотропное - существенно выраженнее у животных 3 группы.

Трепел, полистим, йодомидол, селенопиран, тёлки, кровь, антиоксидантно-иммунный статус

Короткий адрес: https://sciup.org/142236494

IDR: 142236494 | УДК: 636.083:619:614.22/.28 | DOI: 10.31588/2413_4201_1883_4_252_132

Текст научной статьи Корригирование становления антиоксидантно-иммунного статуса организма в условиях регионального йодоселенодефицита

В связи с принятием западными государствами антироссийских санкций, что вызвало неотложные преобразования в отраслях реального сектора экономики страны, в том числе в агропромышленном комплексе, назрела необходимость трансформации промышленных технологий ведения животноводства в биоиндустриальные. Одним из рентабельных приёмов биоэкологизации его отраслей оправданно считают использование продуктивным животным, по мере надобности, различных биоактивных веществ, преимущественно, естественного происхождения (цеолиты, бентониты, сапропель, антиоксиданты, адаптогены, иммуностимуляторы и др.), учитывая региональную агропочвенную специфичность [4, 8, 10, 11].

Территория Центра Чувашии выстлана в основном темно-серыми, типично-серыми лесными и суглинистыми почвами, а также незначительными площадями малогумусных чернозёмов. Они характеризуются: низким уровнем содержания Zn, Fe, Al, Co и Si; средней концентрацией Mn, Mo, I, Se, Cr и B;

дефицитом усваиваемых форм Na, K и F [2]. В русле элементной оценки этих почвенных покровов следует, что как несбалансированное, так и избыточное или недостаточное поступление упомянутых минеральных компонентов в организм сопровождается развитием различных биогеохимических энзоотий. Из них часто нозологически регистрируемыми являются селеновая недостаточность и эндемический зоб, которые возникают, как правило, при недостатке селена и йода. Между тем их физиолого-биохимическая роль в организме многогранна. Эти биофильные микроэлементы синергически или комплементарно вызывают у продуктивных животных положительные адаптогенный, антиоксидантный, иммуно-и соматотропный эффекты [7, 9, 12].

На основании изложенного выше логично резюмировать, что мониторинг региональных территорий для определения избытка, недостатка или нарушения соотношения микро-, макроэлементов в них и последующая разработка эффективной профилактики эндемических заболеваний организма с учётом локальной биогеохимической специфичности, представляют собой одну из актуальных проблем современной ветеринарной медицины.

Целью исследования является коррекция формирования и развития устойчивого антиоксидантно-иммунного статуса у тёлок, содержащихся в йод-селенодефицитной агроэкосистеме региона с назначением трепела с полистимом или йодомидола с селенопираном.

Материал и методы исследований. Модулируемые опыты проведены в комплексе по производству молока одного из СХП Центра Чувашской Республики (ЧР) с использованием 200 голов крупного рогатого скота чернопестрой породы. Из них для постановки научно-производственных исследований было подобрано три группы новорождённых тёлок-аналогов по 12 голов. Их в течение одних суток содержали совместно с коровами в родильных денниках, далее – при повышенных температурах (8,7±0,38 … – 23,6±0,73 °С) по адаптивной технологии: с 2 до 30 дней в индивидуальных профилакториях, с 31 до 150 дней жизни в групповых павильонах. В дальнейшем до 600-дневного возраста (продолжительность опытов) они пребывали в типовых коровниках в условиях биоиндустриальной технологии. Наблюдения проводили на фоне основного рациона (ОР) согласно нормам кормления РАСХН [3]. При этом тёлкам второй группы с 21 до 150 дней скармливали ежедневно трепел из расчёта 1,25 г/кг массы тела (МТ) в комбинации с внутримышечной инъекцией на 2, 31, 151, 571 день жизнедеятельности полистима в количестве по 0,1; 0,03; 0,03; 0,02 мл/кг МТ. Животным третьей группы в эти же сроки вводили внутримышечно йодомидол в комплексе с селенопираном в дозе соответственно по 0,1, 0,03, 0,03, 0,02 мл/кг и 0,1, 0,1, 0,1, 0,1 мг Se/кг МТ; сверстникам 1 группы (контроль) применяли физраствор в соответствии с упомянутой схемой по 0,1, 0,03, 0,03, 0,02 мл/кг МТ.

На протяжении содержания подопытных тёлок по адаптивной технологии ежемесячно оценивали состояние микроклимата [5]. У 5 животных сопоставляемых групп в возрасте 1, 30, 60, 150, 390, 600 дней исследовали: клинико-физиологические параметры (температура тела, частота дыхательных движений – ЧДД и сердечных сокращений – ЧСС); концентрацию прооксидационных (малоновый диальдегид – МДА, пероксидная оксидация липидов – ПОЛ) и антиоксидационных (селен – Se, глутатионпероксидаза – ГПО, активность антиоксидантной системы – АОС) факторов антирадикальной защиты (АРЗ); содержание тирео- и иммуноглобулинов (IgG, IgM, IgA) в крови и ее сыворотке по стандартным в клинической практике методам. Для этого использовали современное приборное оборудование (флюориметр «Флюорат-02-2М», биохемилюминометр «БХЛ-06», программируемый биохимический анализатор «Stat Fax–1904+» и реагенты Vital diagnostics). Полученный в моделируемых опытах цифровой материал обработан биометрически с использованием программных комплектов Statistica for Windows и Microsoft Excel-2016.

Результат исследований. В течение выращивания исследуемых тёлок в индивидуальных домиках и групповых павильонах с нерегулируемым микроклиматом температура воздуха в среднем была 17,1±0,60 °С, относительная влажность – 73,0±0,90 %, скорость движения воздуха – 0,43±0,11 м/с, концентрация в нем СО2 – 0,04±0,001 %, а наличие NH3 и H2S не выявлено. Следовательно, в указанных типах неотапливаемых помещений имела место достаточно благоприятная для обитания воздушная среда, практически лишенная содержания вредных газов и не имеющая ядовитых.

Показано, что если температура тела подопытных тёлок по мере взросления медленно понижалась в узком интервале от 39,2±0,29–39,3±0,31 до 38,6±0,20–38,7±0,22 °С, то ЧДД и ЧСС в 1 мин – в относительно широком диапазоне: соответственно от 39,0±1,98– 40,0±2,13 до 21,0±1,36–22,0±1,52 и от 126,0±2,80–127,0±2,89 до 85,0±1,98– 86,0±2,69. Отсюда следует, что клиникофизиологические показатели животных не выходили за пределы изменчивости физиологической нормы (Р>0,05).

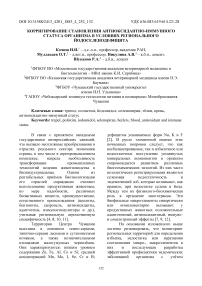

Свидетельством срочной ответной реакции макроорганизма на воздействие негативных факторов внешней и внутренней среды являются нарастание свободнорадикальной оксидации (СРО) и усиление интенсивности ПОЛ в биосистемах. При этом в процессе СРО образуются и накапливаются вторичные продукты пероксидации (МДА, оксидационный глутатион и др.), что сопровождается нарушением проницаемости мембранных структур клеток с последующим их функциональным расстройством [1]. В этом контексте установлено (Рисунок 1), что концентрация МДА в сыворотке крови тёлок контрольной группы по мере взросления постепенно повышалась (2,79±0,13 против 3,13±0,16), которая у опытных сверстниц, наоборот, изменялась волатильно (2,68±0,11–2,81±0,13 против 2,54±0,10 – 2,99±0,12 нмоль/мл). При этом животные группы контроля достоверно превышали по исследуемому прооксидационному параметру сверстников второй (трепел + полистим) и третьей (йодомидол + селенопиран) групп соответственно в возрасте 150, 390 и 150, 390, 600 дней. В свою очередь, 390-, 600дневные тёлки второй группы также имели статистически значимое превосходство над сверстницами третьей группы.

Рисунок 1 – Вариативность концентрации МДА

В соответствии с изменчивостью содержания МДА выглядел характер возрастных колебаний активности ПОЛ, которая у животных интактной и опытных групп первоначально нарастала нелинейно от 1- до 300-дневного возраста (4,59±0,56 против 10,90±0,87 и 4,47±0,60 – 4,68±0,47 против 8,98±0,84 – 10,21±0,94), а к концу исследований снижалась до 10,35±1,06 и 9,38±0,80 – 9,86±1,10 mV соответственно. Установленная закономерность подтверждает факт подавления СРО липидов в организме, обусловленного применением животным опытных групп испытываемых биоактивных веществ. Причем противооксидантный эффект у них проявлялся значительно выраженнее в условиях комбинированного назначения йодомидола с селенопираном, чем трепела с полистимом.

Регулирование в организме ПОЛ происходит при участии и ферментативного, и неферментативного звеньев системы АРЗ, в котором ключевое значение имеют Se, ферменты ГПО, супероксиддисмутаза и др. [6].

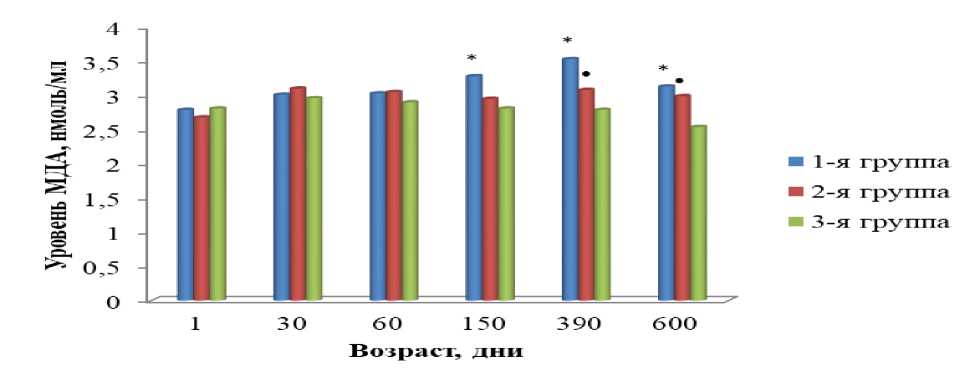

Анализ возрастной динамики антиоксидантных факторов этой системы показал (Рисунок 2), что концентрация селена в сыворотке крови телок группы контроля нарастала с 1 до 390 дней жизни (25,14±2,32 против 57,96±4,58) с дальнейшим уменьшением к концу опытов до 55,07±4,80 мкг/л. В то же время у животных опытных групп при комплексном применении трепела и полистима (вторая группа) или йодомидола и селенопирана (третья) исследуемый фактор неуклонно повышался и достоверно превышал контрольные показатели соответственно в их 600-дневном и 60-, 150-, 390- и 600дневном возрасте. Важно отметить, что у тёлок третеьй группы в возрасте 60 и 600 дней жизнедеятельности уровень Se был выше на 8,6-11,7% (Р<0,05-0,01), чем у сверстниц второй группы. Этот факт убедительно свидетельствует о более выраженном проявлении организмом противоксидантного эффекта в условиях назначения йодомидола с селенопираном нежели трепела с полистимом. Соизмеримо с закономерностью вариативности уровня селена протекала возрастная динамика концентрации селензависимой ГПО в крови. Так, показано, что тёлки третьей группы значимо превосходили сверстниц первой (контроль) и второй (трепел +полистим) групп по данному ферменту в возрасте 60, 150, 390, 600 и 60, 600 дней соответственно. Отмечено, что в ходе исследований активность АОС у тёлок контрольной и опытных групп усиливалась неравнозначно: соответственно от 1,95±0,10 до 2,72±0,12 и от 1,86±0,09 - 1,90±0,11 до 2,86±0,13 -3,14±0,15 mV/с. Причём 150-дневные (вторая группа) и 60-, 150-, 390-, 600дневные (третья) тёлки по изучаемому антиоксидационному фактору имели значимое превосходство над контрольными сверстницами. В свою очередь, активность АОС у животных 60-, и 600-дневного возраста при комплексном назначении йодомидола с селенопираном была на 5,3–8,9% выше таковой сверстников (Р˂0,05), содержавшихся в условиях использования трепела с полистимом.

Рисунок 2 - Вариативность концентрации селена

Оценка возрастной изменчивости иммунного профиля показала, что содержание тиреоглобулинов в сыворотке крови у тёлок контрольной и опытных групп повышалось с разными количественными показателями (97,30±4,60 против 155,20±8,84 и 94,80±5,07–98,10±4,90 против 180,40±9,79

- 190,70±10,34 мкг/л соответственно, которое в 600-дневном (вторая группа) и 150-, 390-, 600-дневном (третья) возрасте было больше по сравнению с таковым в контроле на 14,0% (Р<0,01) и 8,4-18,6 % (Р<0,05-0,005). Следует отметить, что 600дневные животные третьей группы по изучаемому иммунологическому параметру также достоверно превосходили сверстников второй группы. Этот факт свидетельствует о более сильном тиреотропном воздействии на организм йодомидола с селенопираном, чем трепела с полистимом.

Концентрация IgG в крови исследуемых тёлок по мере взросления характеризовалась неизменным нарастанием: в группе контроля от 43,60±1,82 до 72,11±5,80; в группах опытов от 41,87±2,40–42,29±2,02 до 83,40±6,10–85,20±5,19 мкмоль/л. При этом животные в возрасте 60, 150, 600 (вторая группа) и 390, 600 (третья) дней жизни в условиях комплексного назначения соответственно трепела и полистима или йодомидола и селенопирана имели значимое превышение над контрольными сверстниками. Аналогичная закономерность, но менее рельефно, выявлена в возрастной динамике содержания IgА, которое у подопытных тёлок умеренно повышалось от начала к концу исследований (3,57±0,18–3,72±0,15 против 20,17±0,73–21,70±0,68 мкмоль/л). Животные второй и третьей групп соответственно в 150-, 600- и 600-дневном возрасте по этому иммунокомпетентному фактору превышали контрольные значения на 6,2–7,1% (Р<0,05). По мере взросления тёлок контрольной и опытных групп уровень IgМ повышался незначительно и в узком интервале от 0,49±0,07 до 1,60±0,13 и от 0,47±0,06–0,47±0,08 до 1,60±0,14– 1,68±0,16 мкмоль/л соответственно, который у 150-дневных животных второй группы был достоверно выше, чем в контроле.

Заключение. Назначение 2-, 31-, 151-, 571-дневным тёлкам опытных групп испытываемых биологически активных веществ в соответствии с разработанными схемами, учитывая йодноселеновый недостаток в регионе, способствовало направленной коррекции формирования и развития устойчивого антиоксидантноиммунного потенциала (снижение активности ПОЛ, содержания МДА и одновременно повышение активности АОС, Se, ГПО, концентрации тиреоглобулинов, IgG и IgM).

В моделируемых опытах иммунотропное воздействие трепела с полистимом (вторая группа) или йодомидола с селенопираном (третья) на животный организм было практически одинаковым, а антиоксидантное и тиреотропное – заметно выраженнее у телок третьей группы.

Резюме

Исследования проведены на 3 группах тёлок-аналогов по 12 голов в каждой. Их с 2-до 150-дневного возраста содержали по адаптивной технологии, далее до 600-дневного (продолжительность опытов) – по биоиндустриальной. Животные 1 группы были контрольными; сверстникам 2 и 3 групп на 2, 31, 151, 571 день жизни комплексно назначали трепел с полистимом и йодомидол с селенопираном согласно разработанным нами схемам. У телок 1-, 30-, 60-, 150-, 390-, 600-дневного возраста оценивали вариативность физиологоклинических, про-, противооксидационных и иммунных факторов в крови и ее сыворотке. Установлено, что если иммуностимулирующее действие трепела с полистимом (2 группа) и йодомидола с селенопираном (3) на организм было фактически равнозначным, то антиоксидантное и тиреотропное – существенно выраженнее у животных 3 группы.

Список литературы Корригирование становления антиоксидантно-иммунного статуса организма в условиях регионального йодоселенодефицита

- Абрамченко, В. В. Антиоксиданты и антигипоксанты в акушерстве: оксидативный стресс и его терапия антиоксидантами и антигипоксантами / В. В. Абрамченко. -СПб.: ДЕАН, 2001. - 400 с.

- Арчиков, Е. И. География Чувашской Республики / Е. И. Арчиков, З. А. Трифонова. - Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2002. - 160 с.

- Калашников, А. П. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных: справочное пособие / A. П. Калашников, В. И. Фисинин, B. В. Щеглов, Н. И. Клейменов. - М.: Знание, 2003. - 456 с.

- Кочиш, И. И. Оптимизация биоравновесия между противо- и прооксидационными факторами антирадикальной системы у свиней в селенйоддефицитной агроэкосистеме / И. И. Кочиш, В. И. Максимов, Р. А. Шуканов, М. Н. Лежнина, В. Г. Софронов, А. А. Шуканов // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. - Казань, 2019. - Т. 237 (1). - С. 103-108.

- Кузнецов, А. Ф. Практикум по зоогигиене / А. Ф. Кузнецов, А. А. Шуканов, В. И. Баланин, Н. В. Мухина, В. А. Немилов, Е. Н. Сафронов. - М.: Колос, 1999. - 208 с.

- Любина, Е. Н. Функциональная взаимосвязь бета-каротина, витамина А и минеральных веществ в антиоксидантной защите организма / Е. Н. Любина, Н. А. Любин. - Ульяновск: УлГСХА им. П.А. Столыпина, 2013. - 178 с.

- Муллакаев, О. Т. Возрастная динамика гематологических и биохимических показателей бычков во взаимосвязи с технологическими и экологическими условиями содержания / О. Т. Муллакаев, Р. А. Шуканов, Н. В. Алтынова, А. А. Шуканов // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. - Казань. - 2020. - Т. 141 (I). - С.151-155.

- Мысик, А. Т. Состояние животноводства и инновационные пути его развития / А. Т. Мысик // Зоотехния. -2017. - № 1. - С. 2-9.

- Скопичев, В. Г. Микроэлементозы животных: учебное пособие /В. Г. Скопичев, Л. В. Жичкина, О. М. Попова. - СПб., 2015. - 288 с.

- Ушачев, И. Г. Государственная программа - основа формирования конкурентоспособного АПК в условиях ВТО / И.Г. Ушачев // АПК: экономика, управление. - 2012. - № 4. - С. 3-8.

- Gruber, F. О. A^^idant therapy in veterinary / F. О. Gruber // Fiding ime. -2008. - № 5. - P. 8-10.

- Wang, Z. G. Methionine and selenium yeast supplementation of the maternal diets affects antioxidant activity of breeding eggs / Z. G. Wang, X. J. Pan, W. Q. Zhang, Z. Q. Peng, R. Q. Zhao, G. H. Zhou // Poultre science. - 2010. - № 85. - Р. 931-937.