Коррупция как разновидность политико-экономической активности субъектов

Бесплатный доступ

Отношение к коррупции во все времена формировалось преимущественно с нравственно-правовых позиций. В контексте общественной морали коррупция - абсолютное зло, с которым необходимо вести постоянную и непримиримую борьбу. Коррупционеров следует выявлять и строго наказывать. Это общепринятое правило, казалось бы, не подлежащее сомнению, служит удобным лозунгом в борьбе за власть - малообязывающим и безотказным. Малообязывающим потому, что в обществе сложилось и поддерживается мнение о неуничтожимости коррупции, и безотказным по той причине, что позволяет демонстрировать благородство намерений претендента на публичную должность, не требующее определенного его подтверждения.При всеобщем негодовании по поводу этого явления коррупция вряд ли может быть причислена к серьёзнейшим социально-политическим и экономическим проблемам, способным заметно навредить обществу. В конечном счёте, «что с мира взято, в мир вернётся». Другое дело, что для государства важно в какое место «вернётся» взятое. И если, к примеру, взято здесь (в стране), а вернётся там (зарубежом), то для государства и общества этот факт выражается в оттоке средств и ресурсов. Это исключительно важная, однако, совсем другая проблема.Научный разговор о коррупции предполагает уточнение понятия и всестороннее комплексное осмысление соответствующего явления. Между тем, фундаментальное исследование этого, бесспорно, актуального феномена подменяется поверхностным нравственным восприятием, что характерно для современной науки, с последующей скрупулёзной правовой проработкой технологии противодействия отдельным негативным его проявлениям. Современные Конвенции, Стратегии, Программы и Планы борьбы с коррупцией построены по типовой схеме «однозначная оценка - меры борьбы с проявлениями».В статье предпринята попытка представить коррупцию как разновидность политико-экономической активности субъектов с её издержками и позитивными качествами, нуждающуюся в исследовании и осторожном регулировании.

Коррупция, коррупционная деятельность, антикоррупционная политика, активность, политико-экономическая активность, коррупционная активность, активная коррупция, пассивная коррупция

Короткий адрес: https://sciup.org/147150968

IDR: 147150968 | УДК: 323.2

Текст научной статьи Коррупция как разновидность политико-экономической активности субъектов

Политико-экономическое развитие общества неизбежно сопровождается периодическими откатами, застоями и постоянными «побочными» для прогресса явлениями, связанными с материальными и духовно-нравственными потерями. Иногда эти потери бывают настолько чувствительными, что создают угрозу существования государства.

Причины негативных проявлений политической и экономической активности социальных субъектов чрезвычайно разнообразны, а последствия одинаковы — ухудшение общественной морали, ослабление государства.

Наука оперирует преимущественно причинами, практику интересуют следствия. Близкие по результатам явления практик объединяет в общее понятие нередко вопреки различиям в причинах, порождающих само явление. Нечто подобное происходит в детерминации коррупции, как деятельности вредной для общества и государства. Действия субъектов, наносящие вред нравственности людей, идущие вразрез с государственными правовыми нормами принято считать коррупционными.

В настоящее время феномен коррупции представляет собой миф, эмоционально окрашенный индивидуальным и коллективным сознанием. Любое мифическое образование не имеет точного определения и существует во мнении людей в качестве метафоры с относительно произвольным содержанием.

Очевидно, что метафора «коррупция» и стоящий за ней столь же неопределенный миф, малопригодны как для научного анализа, так и для практического применения. Однако практика требует разработки технологических решений по снижению коррупции, которые могут проектироваться лишь на основе точных и ясных формулировок, предложить которые может только наука. Но именно наука игнорирует феномен коррупции, а государственный запрос на серьезные исследования в этом направлении никак не созреет. Иначе чем объяснить, что сначала принимается Федеральный закон РФ о противодействии коррупции (2008 г.) и только после — научно не обеспеченная национальная стратегия противодействия коррупции (2010 г.), которая должна быть фундаментальной основой закона и не наоборот.

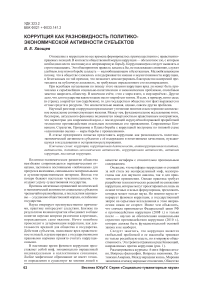

Следует заметить, что коррупция является глобальной проблемой и ее масштабы тревожат не только российскую власть, но и мировую общественность. Эта тревога отражена в ряде Конвенций, направленных против коррупции (рис. 1).

Рассматривались журналы: Азия и Африка сегодня, Вопросы философии, Вопросы экономики, Латинская Америка, Международная жизнь, Мировая экономика и международные отношения, Общество и экономика, Политические исследования, Социологические исследования

На рис. 1 представлены и наиболее значительные российские антикоррупционные акты. Наши решения, безусловно, вызванные внутренними коррупционными проблемами, отчасти являются и реакцией руководства страны на международное антикоррупционное движение. В законодательном плане Россия реагирует на международные Конвенции с отставанием в 12 лет.

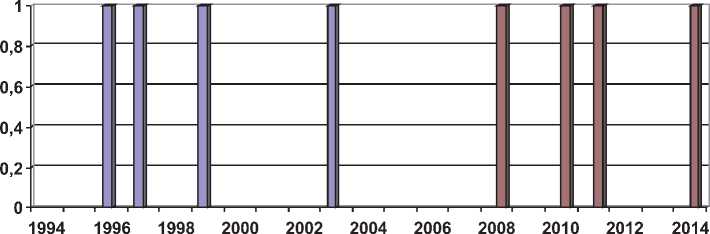

Не удивительно, что серия антикоррупционных актов в России 2008—2014 гг. (рис. 1) нашла отражение в соответствующих ежегодных посланиях Президента РФ (рис. 2). Вполне естественно, что в этих Посланиях прослеживается и сравнительно быстрая реакция на международные Конвенции против коррупции. Заслуживает внимания и снижение интереса Президента к коррупции в период 2003—2008 гг., как и рост этого интереса в последующий период.

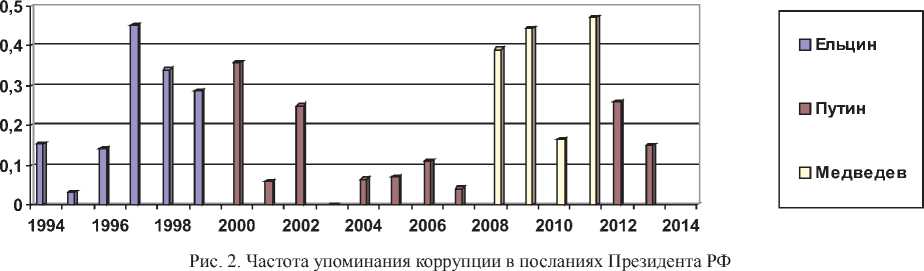

Призывы Президента РФ к борьбе с коррупцией после 2008 года получили отклик и в российских социально-гуманитарных журналах (рис. 3). Правда, это были отклики преимущественно экономической направленности, а большая часть статей пришлась на журналы «Вопросы экономики» и «Общество и экономика».

Напрашивается вывод о корреляции международных и внутрироссийских правовых актов, президентской риторикой и содержанием социальногуманитарных журналов России.

Не умаляя значения экономических и нравственных издержек от коррупции, следует заметить, что все они не вполне адекватны действительности из-за непроработанности соответствующего понятия. Косвенно на это указывает тот факт, что для проблем коррупции не нашлось места в журнале «Вопросы философии», по крайней мере, в последние 15 лет.

Нет сомнения, что борьба с коррупцией предполагает уточнение определения этого понятия. Оставим в стороне многословные определения коррупции в энциклопедиях, словарях, научнопублицистической литературе: все они многозначны и метафористичны. Казалось бы, что точные формулировки явления следует искать в законодательных актах. Но и в Федеральном законе РФ о противодействии коррупции (2008 г.) точная составляющая содержит краткое «дача взятки, получение взятки».

Все остальные компоненты дефиниции выдержаны в мифическом духе и завязаны на туманное и субъективное понятие «злоупотребление» или включают различные юридические выверты, предоставляющие возможность принимать правовые решения без строгого фактологического обоснования.

Иначе говоря, взяточничество — основной элемент коррупции, но коррупция несравненно шире взяточничества, поскольку несет в себе причины и следствия дачи и получения взятки, а не только ее фактическое наличие. И если борьба с мздоимством — задача правового регулирования, то антикоррупционная политика — одна из важных целей социально-политического управления.

Нельзя не отметить некоторые особенности природы коррупции.

Во-первых, коррупция не является имманентно присущим человеку качеством, как это может казаться из разговоров о ее неизбежности. Коррупция — это форма взаимодействия людей и потому она несет в себе особенности социальных отношений в обществе. При одной системе общественных отношений она может быть минимальной, при другой достигать значительных масштабов.

Во-вторых, коррупционная деятельность всегда активна — основана на заинтересованности, добровольности, самодеятельности сторон. По этой причине более корректным выглядит понятие «коррупционная активность сообщества», нуждающееся, впрочем, в обстоятельной научной разработке.

В-третьих, коррупционная активность субъектов не однозначна в ценностном измерении. В зависимости от условий и обстоятельств коррупционная активность субъектов имеет для личности, общества и государства и отрицательное и положительное значение. Отсюда возникают сложные научноисследовательские задачи определения меры позитивного и негативного в коррупции и поиска ее оптимального содержания и формы.

Коррупция как качественный показатель состояния общества или его части, отражающий его важное свойство, проявляется в коррупционной активности субъектов. В свою очередь коррупционная активность субъектов нуждается для начала хотя бы в самой общей типологии явления.

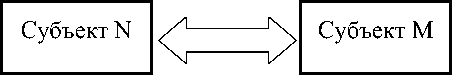

Очевидно, что не всякое взаимодействие субъектов несет в себе потенциально коррупционную составляющую. Более того, прямое взаимодействие

-

□ Международ ные конвенции

-

□ Российские акты

Рис. 1. Правовые решения по проблемам коррупции: 1996 г. — Конвенция ОЭСР [1]; 1997 г. — Конвенция ЕС [2];

1999 г. — Конвенции о правовой и уголовной ответственности [3]; 2003 г. — Конвенция ООН [4];

2008 г. — ФЗ РФ о коррупции [5]; 2010 г. — национальная стратегия против коррупции [6];

2011 г. — план против коррупции 2012—2013 гг. [7]; 2014 г. — план против коррупции 2014—2015 гг. [8]

Рис. 3. Количество статей о коррупции в социально-гуманитарных журналах России (Рассматривались журналы: «Азия и Африка сегодня», «Вопросы философии», «Вопросы экономики», «Латинская Америка», «Международная жизнь», «Мировая экономика и международные отношения», «Общество и экономика», «Политические исследования», «Социологические исследования»

субъектов (рис. 4) может иметь любую нравственноправовую окраску и при этом не быть ни в малейшей степени коррупционным.

Рис. 4. Прямое взаимодействие субъектов

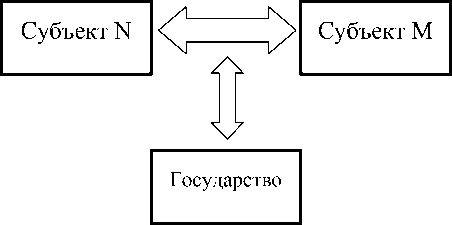

Коррупционные возможности взаимодействие приобретает лишь тогда, когда одним из субъектов взаимодействия становится государство (рис. 5, 6, 7). Причем государственное участие в подобных взаимодействиях может иметь различные типы. Одним из подобных типов является прямое взаимодействие государства и субъекта (рис. 5).

Субъект N

Государство

Рис. 5. Прямое взаимодействие государства и субъекта

По сути, речь идет об использовании совместной частной и государственной собственности.

Государство может и не быть собственником во взаимодействии субъектов, а играть роль посредника, управляющим взаимодействием (рис. 6).

Но чаще государство играет не управляющую, не регулирующую роли во взаимодействии субъектов, а исполняет контролирующую функцию (рис. 7).

Во всех типах взаимодействия, хотя и в разной мере (этот вопрос требует обстоятельного исследования), чиновник, представляющий государство, проявляет высокую активность.

Государство многолико и полифункционально, но в социально-экономических отношениях с субъектами взаимодействия оно, обычно, выступает как орган власти. Следовательно, отношения эти являются политическими, как и процветающая на базе этих отношений коррупция.

Возникают вопросы: каковы возможности влияния на политический процесс (коррупцию) с помощью политического инструмента (государства), находящегося в руках политических деятелей — участников этого процесса? Какова социальная база борцов с коррупцией?

Субъект N Государство Субъект M

Рис. 6. Опосредованное государством взаимодействие субъектов

Рис. 7. Контролирующее участие государства во взаимодействии субъектов

Ответы, казалось бы, просты: гражданское общество (при условии развитой демократии), средства массовой информации (при условии свободы слова), правосудие (при условии независимости суда). Но простота, нередко, бывает обманчивой. В обществе, искусственно и грубо разделенном на классы, демократия, свобода и независимость относительны. Их классовая сущность быстро усваивается общественным сознанием, а вместе с этим растет пессимизм относительно опоры в борьбе с коррупцией на существующие государственные и гражданские институты.

Ставка в российских антикоррупционных планах вновь делается на бюрократию: одна часть чиновников собирается в поход против другой ее части. В них — планах — не нашлось места ни научным исследованиям, ни гражданским инициативам. Можно не сомневаться, что в запланированных 70 докладах преимущественно «силовых» ведомств появится обширная статистика борьбы с коррупцией — впечатляющая по размаху и ничтожная по результатам с привычными для подобных кампаний перегибами. Так бывает всегда, когда борьба идет с врагом не видимым и не понятым.

Список литературы Коррупция как разновидность политико-экономической активности субъектов

- Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок. 21.11.1997 (рекомендации 11.04.1996). -URL: http://base.consultant.ru. (Дата обращения 11.07.2014).

- Конвенция Европейского союза о борьбе против коррупции должностных лиц Европейского сообщества и должностных лиц государств -членов Европейского союза. 26.05.1997. -URL: http://www.consultant.ru. (Дата обращения 11.07.2014).

- Конвенция от 27 января 1999 года об уголовной ответственности за коррупцию. -URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121544. (Дата обращения 11.07.2014).

- Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН). -URL: http://base.consultant.ru. (Дата обращения 11.07.2014).

- О противодействии коррупции: Федеральный закон. Принят Государственной Думой 19 декабря 2008 года. Одобрен Советом Федерации 22 декабря 2008 года. -URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102126779. (Дата обращения 11.07.2014).

- Национальная стратегия противодействия коррупции (утверждена Указом Президента РФ от 13 апреля 2010 года № 460). 13 апреля 2010 года. -URL:http://news.kremlin.ru/ref_notes/565. (Дата обращения 11.07.2014).

- Национальный план противодействия коррупции на 2012-2013 годы. 13.03 2012. -URL: http://kremlin.ru/ref_notes/1172. (Дата обращения 11.07.2014).

- Национальный план противодействия коррупции на 2014-2015 годы. Утвержден Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 226. -URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102352684. (Дата обращения 11.07.2014).