Кошка в верованиях и обрядности хакасов (конец XIX - середина XX века)

Автор: Бурнаков В.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: т.XXV, 2019 года.

Бесплатный доступ

Работа выполнена на основе анализа фольклорно-этнографических источников. Автор вводит в научный оборот ранее неизвестные архивные этнографические материалы. Хронологические рамки исследования охватывают конец XIX- середину XX в. Используются историко-этнографические методы семантического анализа и реликта. Обнаружена значимая роль образа кошки в обрядности во время заселения нового дома и первого положения ребенка в колыбель. Выявлены этические нормы взаимодействия людей с кошкой, в т.ч. касающиеся соответствующих правил для беременных женщин. Определены место и роль обозначенного животного в шаманских практиках. Анализ характерных черт биологического поведения этого зверька позволил выявить механизм символизации его образа в религиозно-мифологическом сознании хакасов. Автор приходит к следующим выводам: 1) в культуре рассматриваемого народа большое значение придавалось кошке и ее образу; 2) это животное попало к хакасам от русских; 3) вместе с кошкой из народного христианства в хакасскую среду проникли апокрифические повествования о ней; 4) на формирование характерных черт мифологического образа этого домашнего питомца повлияла сама ее биологическая природа, поведение и образ жизни; 5) в религиозно-мифологических представлениях хакасов образ кошки неразрывно связан с потусторонним миром. Глубокая убежденность в этом способствовала тому, что в сознании народа это домашнее животное наделялось амбивалентными характеристиками, в связи с чем в устном народном творчестве хакасов обнаруживаются как положительные, так и отрицательные оценки его образа.

Хакасы, традиционные верования, шаманизм, обряд, образ, символ, кошка

Короткий адрес: https://sciup.org/145145600

IDR: 145145600 | УДК: 397+398 | DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.676-681

Текст научной статьи Кошка в верованиях и обрядности хакасов (конец XIX - середина XX века)

В мировоззрении хакасов важное место занимают представления о домашних животных. Со многими из них были связаны различные поверья и приметы. Некоторые были включены в ритуальную сферу, а их образы запечатлены в фольклоре. В круг домашних питомцев у хакасов входила и кошка. Она появилась в их быту сравнительно поздно, в результате этнокультурного взаимодействия с русским народом.

Из истории известно, что активное заселение славянским населением Южной Сибири началось с XVII в. и продолжилось вплоть до XX столетия. Оно было связано с присоединением этой территории к России и ее дальнейшим освоением [Очерки…, 2008, с. 247–467]. В результате глобальных социокультурных изменений хакасы окончательно перешли к о седлому образу жизни. Это способствовало определенным изменениям в системе жизнеобеспечения народа. В обозначенный период осуществляется христианизация хакасов. Вероятно, именно с этого времени у хакасов появляется кошка. Добавим и то, что само хакасское название этого животного в различных его вариантах: хоос-ха , кыска , кӱска , несомненно, происходит от русского слова «кошка». А такое ее наименование, как пырыс , восходит к распространенному окрику «брысь» [Хакасско-русский словарь, 2006, с. 413].

В культуре хакасов воззрения о кошке складывались под влиянием устоявшихся религиозно-мифологических воззрений русского народа об этом зверьке, в т.ч. народного православия. В частности, большое влияние на формирование образа кошки в сознании как русского, так и хакасского народов оказали апокрифические повествования. Помимо этого, представления хакасов об этом животном вырабатывались и в процессе собственных эмпирических наблюдений за ним и через призму собственной культуры. В результате чего в их мировоззрении указанное животное наделялось сложной и неоднозначной характеристикой. В ее образе выявляются как положительные, так и отрицательные черты. Начнем с положительных.

В устном народном творчестве хакасов кошка часто встречается в паре с другими представителями животного мира – с собакой или мышью. Причем в указанных обстоятельствах она, как правило, воспринимается в исключительно положительной коннотации. Кошка считается животным, благословленным высшей силой, что четко выделяет ее среди остальных фольклорных персонажей. Так, в мифе о происхождении человека кошка, в отличие от собаки, проявила себя с наилучшей стороны. Она сказалась более достойной и надежной защитницей человека от нечистой силы. Согласно повествованию: «Айна [черт] не смог навредить челове- ку, потому что в доме находился кот. Он был хитрее собаки, не поддался ни на какие уловки айна и прогнал его из дома. С тех пор человек с удовольствием гладит кошку, а собаку гладить не любит, считая, что у нее чертова шкура» [Бурнаков, 2006, с. 137]. В другом варианте этого мифа владыка подземного мира Эрлик хан все же сумел приблизиться к человеку и осквернил его – оплевал. Кошка, обнаружив это злодеяние, попыталась очистить хозяина и стала слизывать нечистоты. С тех пор, как констатируется в фольклоре, среди хакасов принято считать, что у нее рот грязный, а шерсть чистая, поэтому ее можно гладить [Бутанаев, 2003, с. 111]. Поэтому в мифологическом сознании народа комфортная жизнь кошки, в сравнении с собачьей, объяснялась ее наибольшими заслугами как перед человеком, так и перед высшей силой. В народном творчестве повествуется о том, что это обстоятельство якобы спровоцировало зависть у собаки и в дальнейшем привело к конфликту между ними. Они навечно стали непримиримыми врагами. Столь глубокое противостояние этих животных нашло отражение в известной поговорке, характеризующей ситуацию постоянно конфликтующих сторон: Адайныц хоос-ха осхастар - «[Они живут], как кошка с собакой» [Хакасско-русский словарь, 2006, с. 847].

Следует заметить, что рассмотренные мифологические сюжеты о противопоставлении кошки и собаки известны многим народам, в т.ч. и русским. Они, возможно, своими корнями во сходят к соответствующим псевдобиблейским легендам народного православия [Афанасьев, 1859, с. 48–53].

Наряду с этим в фольклоре встречается и другой вариант объяснения причины «оскверненности» кошачьей пасти и «чистоты» ее шерсти. Он также имеет отношение к мифологическому сюжету, повествующему о борьбе кошки с нечистой силой. При этом само толкование данного представления излагается уже в другом контексте. Своеобразная интерпретация этой темы обнаруживается в апокрифическом варианте мифа о всемирном потопе, вероятно, заимствованного от русских из народного православия [Голубкова, 2009, с. 189–190]. Отметим, что в указанном произведении кошка выступает в оппозиции уже не к собаке, а к мыши. Согласно мифу, в период глобального наводнения дьявол перевоплотился в мышь и стал грызть корабль, чтобы потопить праведника с его женой и всеми земными животными. Кошка же в силу своей проницательности не позволила осуществить задуманное злодеяние. Она вовремя поймала и съела грызуна. В финале повествования констатируется, что «Бог после этого заповедал кошке иметь веселую (приятную) жизнь. Поэтому говорят: “Рот кошки – поганый, а шерсть чистая!”» [Катанов, 1907, с. 274–276].

В представлениях хакасов кошка наделена мощной апотропеистической силой. Ей приписывалась способность отвращать от дома и его обитателей всевозможные несчастья и беды. До сих пор среди хакасов бытует обычай, воспринятый из русской культуры: при заселении в новый дом первой впускать в него кошку. Согласно выводам А.К. Байбу-рина, в обряде перехода в новый дом кошке приписывались защитная и очистительная функции. Изначально это пространство воспринималось как необжитое и таящее в себе различные опасности. По мнению исследователя, в этом ритуале обнаруживаются и мифологические корни, прежде всего, мифологический прецедент заселения мира живыми существами в установленной последовательности: сначала животные, а потом люди [1983, с. 104–105].

Соответствующие семантические аналогии выявляются у хакасов и в обряде положения ребенка в колыбель. В нем также акцентированы защитные функции кошки. Хакасы были убеждены, что своей сакральной силой она могла нейтрализовать потенциальную угрозу для младенца в новом для него пространстве. Ритуал состоял в следующем. Прежде чем поместить новорожденного в люльку, ее благословляли и окуривали дымом ча- бреца или можжевельника. Затем клали в нее щенка или кошку. И только по завершении всех этих обрядовых действий помещали туда самого младенца. Так, со слов хакасских стариков: «кладут ребенка в зыбку только на новый месяц. Сначала кладут кошку, а уже потом ребенка» (АМАЭС ТГУ. № 681-1. Л. 7).

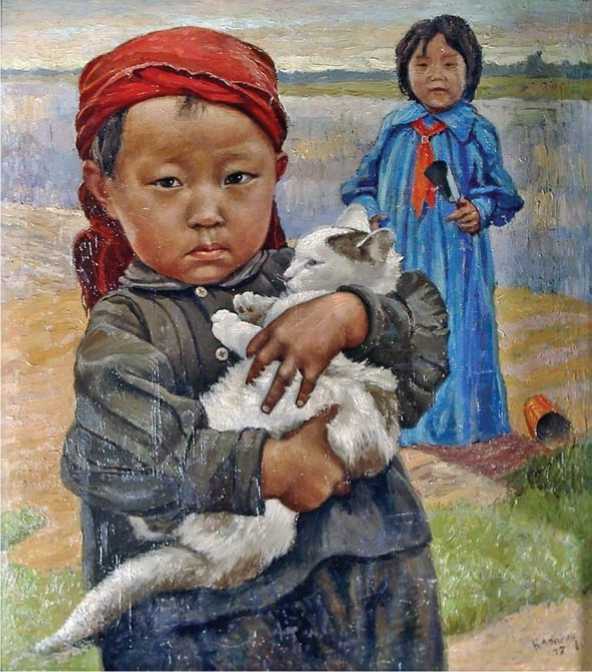

Глубокая вера в мистические возможности кошки способствовала формированию в народе корректного к ней отношения. Вследствие отсутствия агрессивности по отношению к человеку она стала одним из излюбленных объектов для детских игр (см. рисунок ). Ее, как и других домашних животных, запрещалось держать впроголодь, а тем более за ненадобностью выбрасывать на улицу. Отметим, что у хакасов живодерство во всех своих проявлениях имело общественное порицание и строго осуждалось. Полагали, что кошка наряду с другими представителями фауны обладает чула – душой (АМАЭС ТГУ. № 818-1. Л. 16). В.Я. Бутанаев, рассматривая данный вопрос, делает следующее уточнение: жизненную субстанцию загубленных животных, как и невинно убиенных детей, хакасы обозначали специальным термином – « аан » [2003, с. 88]. Верили, что после мучительной гибели животного его душа обязательно проклянет своих обидчиков и же стоко им ото-

Картина В.В. Калинина (1911–1942) «Хакасские девочки» (1937).

мстит. Пожилые хакасы по этому поводу сообщали: «У нас, у хакасов, такое поверье. Кошку лучше убить, чем выбросить ее где-нибудь. Если убьешь – один грех, а если брошенная кошка будет жить и мучиться, то [ее] хозяину выпадут те же мученья в жизни» (АМАЭС ТГУ. № 677-13. Л. 15).

Строгое соблюдение этой нормы предписывало сь женщинам, находящимся в состоянии беременности. Им категорически запрещалось причинять какой-либо вред или проявлять неуважение к кошке, как, собственно, и к каждому домашнему животному. Полагали, что любые неблаговидные действия в отношении этого зверька неизбежно повлекут за собой болезнь или физические изъяны у будущего ребенка. Кроме того, имелись и иные предписания. По сведениям В.Я. Бута-наева: «Беременной запрещалось есть одной. Если она вынуждена садиться за стол одна, то обязана была вместе с собой покормить собаку или кошку» [2011, с. 93].

Общеизвестной является вера людей в исцеляющую силу кошки. Счи-

тается, что она хорошо чувствует болезни человека и может их излечить. Не стали исключением и хакасы. Подобные воззрения возникли в результате длительного наблюдения за ней и получили осмысление сквозь призму собственных ментальных установок. Основанием для веры в целительные возможности кошки послужила ее распространенное биологическое поведение. Оно проявляется в том, что порой этот зверек в течение длительного времени мягко и осторожно топчется на определенных местах человече ского тела. При этом кошка слегка массирует его коготками и монотонно мурчит. Полагали, что таким образом животное лечит – хамнапча (шаманит) и вбирает в себя болезнь человека. В мифологическом сознании хакасов данное поведение в какой-то мере сближает ее образ с шаманом. Помимо этого, кошка до сих пор воспринимается в качестве одного из самых распространенных домашних предсказателей изменений погоды. Как известно, гадательные функции в хакасском обществе также входили в прерогативу шаманов. Отметим, что убеждение в прогностических способностях кошки является универсальным и широко известно всем тем, кто держит в своем доме этого зверька, а в представлениях хакасов эта реалия воспринималась в рамках их этнической специфики. В мировосприятии этого народа многие животные и птицы наделялись шаманскими чертами. Все они характеризовались как существа, тонко чувствующие окружающий их природный мир. К числу таких животных относили и кошку. Полагали, что если она спит на спине, раскинув лапки по сторонам, то это предвещает теплую и ясную погоду. Если животное сворачивается клубком и укрывает нос хвостом или лапами, то это указывает на приближающиеся холода. Образ этого домашнего питомца, характеризующий его как теплолюбивого животного, нашел отражение в следующей загадке: «Если мороз, то на улицу не выходит; выходит тогда, когда настанет тепло (кошка)» [Катанов, 1907, с. 287].

В представлениях хакасов, как уже отмечалось, кошка имеет тесную связь с потусторонним миром. В традиционном сознании она являлась существом, находящимся в состоянии постоянного контакта с нижней сферой мироздания. Подобные воззрения, очевидно, основывались на факте того, что кошка часто осуществляет свою биологическую деятельность в соответствующем пространстве – в подполье, подвале, расщелинах, возле нор грызунов и т.д. Хорошо известна ее поведенческая о собенность в процессе охоты либо большой опасности всегда прижиматься низко к земле, тем самым кошка как бы хочет слиться с землей. Соответствующие ассоциации, например, нашли отра- жение в загадке: «Если ляжет, то ниже кошки; если станет, то выше лошади (дуга)» [Там же, с. 370]. Своеобразная близость к земле в мифологическом мышлении способствовала наделению ее хтониче-скими признаками. Тенденция к отождествлению образа кошки с «низом» находит свое выражение в метафорической конструкции, связанной с анатомией человеческого тела. Этот зверек устойчиво соотносится с нижней частью – ногами и пр. Так, в одной из хакасских загадок представлена следующая символизация этого образа: «Внутри большого дома – маленький дом, внутри маленького дома – котенок (обувь, портянки, нога)» [Бутанаев, Бута-наева, 2008, с. 334].

Итак, в традиционном сознании хакасов кошка считалась существом, постоянно мистически переходящим из мира людей в мир потусторонний. Верили, что она обладает умением в мгновенье ока исчезать из виду и появляться в неожиданных местах из ниоткуда. Реликты воззрения о ней как о животном, находящемся в процессе ритуального, кругового движения, очевидно, представлены в таких загадках, как: «Вокруг юрты побежала белая кошка (белая веревка, окружающая юрту)», «Вокруг меня бежит черная кошка (кайма шубы)» [Катанов, 1907, с. 243, 370].

Из зоологии известно, что наибольшую активность, в частно сти связанную с добыванием пищи, указанное животное проявляет ночью [Брем, 2010]. Полагали, что именно в темное время суток кошка чаще совершает мистическое путешествие между мирами людей и духов. В религиозно-мифологическом сознании данная реалия способствовала несколько настороженному и даже опасливому отношению к ней. В этой связи И.Ю. Винокурова совершенно точно замечает, что «одна из причин такой негативной позиции кроется в биологических особенностях кошки, прежде всего, – в ее ночном, скрытном времяпрепровождении» [2006, с. 341]. Великолепная способность этого зверька видеть в темноте, острое зрение и блеск глаз придавали его образу ореол таинственности. Более того, зрительный аппарат кошки нередко становится ее основным маркирующим признаком. Подобные ассоциации обнаруживаются в следующих загадках: «Имеет глаза величиной с луну (кошка)» [Катанов, 1907, с. 286]; «В ближнем месте – бриллиант, в дальнем месте янтарь (глаза кошки и волка)» [Бутанаев, Бутана-ева, 2008, с. 323]. Про остроглазого человека, хорошо ориентирующегося в темноте, хакасы говорят хоосха харахтығ – букв. «с кошачьим глазом» [Хакасско-русский словарь, 2006, с. 847].

Представление о кошке как о вечном страннике между мирами привело к тому, что некоторы-679

ми хакасскими шаманами она была взята в оборот. При этом указанное животное нередко использовалось ими в качестве тӧс ’ а – духа-помощника. В этой связи уместным является привести воспоминания окружного минусинского начальника Н.А. Кострова о камлании хакасского шамана. Исследователь дал краткое описание и самой сцены призывания шаманских духов. Среди них был и кошачий тӧс : «Дверь зимника отворилась снова и послышался визг кошки. Это явился другой айна [дух] – айна-кошка. Последовала такая же сцена, как с собакой; старик великолепно мяукал по-кошачьи и скоро сошелся с духом» [Ко стров, 1884, с. 244]. Мифологический мотив превращения кошки в человека и наоборот, по мнению В.Н. Топорова, свидетельствует о «неуловимости границ между кошачьим и человеческим» [1988, с. 11]. Данная мысль в полной мере приложима и к сфере шаманизма.

В религиозно-мифологических воззрениях хакасов кошка нередко выступает еще и в качестве воплощения вредоносного духа. В одной из шаманских молитв, направленных на изгнание подобных сущностей, приводятся такие слова: « Орты хара-ада пырчын пырысха чуленмецер, пырыс полып чӧрбеңер !» – «В полночь не обряжайтесь в голубых кошек, подобно кошке не мяукайте!» [Бутанаев, 2003, с. 210]. Представление о кошке как о нечистой силе нашло отражение в приметах сна у хакасов: «Увидеть кошку, значить придет дьявол» [Катанов, 1907, с. 463]; «Кошка во сне – к плохому» [Бурна-ков, 2006, с. 178]. Убежденность в том, что магическая сила кошки при определенных обстоятельствах могла оказать негативное влияние на людей, встречалась среди телеутов. Так, «после камланья огню белой овцой в течение года не впускали кошку в дом» [Дыренкова, 1927, с. 69]. В прошлом алтайские бурханисты, относясь к кошке как чужеродному элементу, вообще проявляли радикализм. Так, А.В. Анохин в статье «Бурханизм в Западном Алтае» сообщает о соответствующем их призыве: «Убейте всех кошек и никогда впредь не пускайте их в свои юрты» [1927, с. 164].

Независимый и своенравный характер кошки, ее некоторая отчужденность, вероятно, способствовали тому, что и в самом мире духов отношение к ней было неоднозначным. Согласно верованиям хакасов, духи-хозяева местности не испытывали особых симпатий к этому животному. Об этом, например, может свидетельствовать следующая бы-личка: «Везде, в каждом месте есть хозяин. Вот мне бабушка Мухина (русская) рассказывала. Шла [она] из деревни пешком в Костино (кажется, из Че-ремшино) и несла домой котеночка. Шла по лесу, по горе Кара таг. Присела на двор сходить [спра-680

вить нужду], а котенка рядом поставила. А котенок взял, да и прыгнул на березу. Забрался на самую верхушку. Бабушка зовет его, зовет, а он не спускается. Залезть самой на эту березу тоже невозможно, потому что она гладкая и прямая. Пошла она домой без котенка. Уже недалеко было до Костино. Вдруг рядом с ней молодой парень оказался. Высокий черноволосый, черноглазый. Спрашивает меня: “Что, Михайловна, домой идешь?”. Я говорю: “Да, иду”. Идем с ним разговариваем. А я его до этого нигде не видела. Потом чувствую, что мне трудно идти. Как будто что-то в сапог попало. Я села. Сапог сняла. Щепку оттуда достала. Оглядываюсь, а парня уже не видно, только голос [его] уже издалека слышно. Он смеется и говорит: “Хорошо, Михайловна, что ты сапог снять догадалась, а то я поводил бы тебя по лесу, будешь [знать, как] кошек оставлять, где попало. Мы кошек не любим”. С тех пор бабка не может по лесу ходить. В любом лесу заблудится. Голова у нее кругом идет» (Анастасия Митрофановна Чарочкина, д. Костино) (АМАЭС ТГУ. № 677-13. Л. 14].

В культуре хакасов мясо кошки, как и некоторых других животных, никогда не употреблялось в пищу. Оно считалось вредоносным и само по себе воспринималось как большая скверна. Подтверждение тому находим в наблюдениях некоторых исследователей XIX в. Согласно их сведениям, у хакасов «несъедобным считается мясо: собаки, кошки, волка, рыси, лисицы, суслика, мыши и крысы; по отзыву инородцев все это “погань”; если собака, кошка, мышь или крыса попадут случайно в посуду с каким-нибудь кушаньем, то все выбрасывается вон» [Кузнецова, Кулаков, 1898, с. 192].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что появление кошки в культуре хакасов явилось следствием их межэтнического и социокультурного взаимодействия с русским народом, осуществлявшимся в период с XVII до XX столетия. Вместе с указанным домашним животным из народного православия к хакасам пришли устоявшие ся апокрифические легенды и иные повествования о нем. Наряду с этим на формирование представлений хакасов об этом домашнем питомце большое влияние оказали и собственные наблюдения за ним и его биологическим поведением. При этом его восприятие осуществлялось в рамках их традиционного мировоззрения. Кошка была включена в обрядность хакасов, связанную с жилищем и детским циклом. Отдельные ее элементы были заимствованы из русской культуры и адаптированы к хакасской традиции. В религиозно-мифологическом сознании народа этот зверек воспринимался в качестве существа, имеющего непосредственную связь с инобытием. Данное обстоятельство спо- собствовало тому, что хакасы наделяли его как положительными, так и отрицательными характеристиками. В традиционном сознании народа образ кошки обладал многими чертами шамана, в т.ч. магической, целительской и прогностической силой. Более того, некоторыми шаманами это животное использовалось в качестве тöс’а – духа-помощника и применялось в ритуальной практике. Все это может свидетельствовать о том, что кошка, будучи изначально чужеродным элементом, постепенно интегрировалась в культуру хакасов и стала ее составной частью.

Список литературы Кошка в верованиях и обрядности хакасов (конец XIX - середина XX века)

- Анохин А.В. Бурханизм в Западном Алтае // Сибирские огни. – 1927. – № 5. – С. 162–167.

- Афанасьев А.Н. Народные русские легенды, собранные А.Н. Афанасьевым. – Лондон: [Б. и.], 1859. – 205 с.

- Байбурин А.К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. – Л.: Наука, 1983. – 190 с.

- Брем А. Жизнь животных. – М.: Эксмо, 2010. – 960 с.

- Бурнаков В.А. Духи среднего мира в традиционном мировоззрении хакасов. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. – 197 с.

- Бутанаев В.Я. Бурханизм тюрков Саяно-Алтая. – Абакан: Изд-во Хакас. гос. ун-та, 2003. – 260 с.

- Бутанаев В.Я. Особенности культуры и быта тюрков Саяно-Алтая. – Астана: Кантана Пресс, 2011. – 440 с.

- Бутанаев В.Я., Бутанаева И.И. Мир хонгорского фольклора. – Абакан: Изд-во Хакас. гос. ун-та, 2008. – 376 с.

- Винокурова И.Ю. Животные в традиционном мировоззрении вепсов (опыт реконструкции). – Петрозаводск: Изд-во Петрозавод. гос. ун-та, 2006. – 448 с.

- Голубкова О.В. Душа и природа: Этнокультурные традиции славян и финно-угров. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. – 304 с.

- Дыренкова Н.П. Культ огня у алтайцев и телеут // Сб. МАЭ РАН. – Л., 1927. – Т. VI. – С. 63–78.

- Катанов Н.Ф. Наречия урянхайцев (сойотов), абаканских татар и карагасов // Образцы народной литературы тюркских племен, изданные В.В. Радловым. – СПб.: Тип. Импер. Акад. наук, 1907. – Т. 9. – 640 с.

- Костров Н.А. Очерки быта минусинских татар // Тр. четвертого археол. съезда в России, бывшего в Казани с 31 июля по 18 августа 1877 г. – Казань: Тип. Импер. ун-та, 1884. – Т. 1. – С. 208–248.

- Кузнецова А.А., Кулаков П.Е. Минусинские и ачинские инородцы. – Красноярск: Тип. Енис. губ. упр., 1898. – 298 с.

- Очерки истории Хакасии (с древнейших времен до современности). – Абакан: Изд-во Хакас. гос. ун-та, 2008. – 672 с.

- Топоров В.Н. Кот, кошка // Мифы народов мира. – М.: Сов. энцикл., 1988. – Т. II. – С. 11.

- Хакасско-русский словарь. – Новосибирск: Наука, 2006. – 1114 с.