Костеобразование при удлинении голени после остеотомии долотом берцовых костей в средней трети (экспериментальное исследование)

Автор: Шевцов В.И., Ерофеев С.А., Чиркова А.М., Осипова Е.В.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2003 года.

Бесплатный доступ

В эксперименте на 8 взрослых беспородных собаках рентгенологически (с применением компьютерного анализа изображений) и гистологически изучен процесс формирования регенерата при удлинении большеберцовой кости после остеотомии долотом. Сроки наблюдения за животными составили 14, 28 дней дистракции, 30 дней последующей фиксации, 30 дней после снятия аппарата. Проведенные исследования показали, что при выполнении планируемой остеотомии нередко получается кортикотомия. Это позволяет предположить и большую вероятность получения остеотомии при выполнении кортикотомии. Подобные варианты необходимо учитывать в клинической практике, определяя продолжительность преддистракционного периода и режим дистракции. Подтверждено также значительное повреждение внутрикостных структур при остеотомии долотом и замедленное, в сравнении с кортикотомией, костеобразование при соблюдении прочих равных условий.

Эксперимент, собака, остеотомия долотом, удлинение голени, костеобразование

Короткий адрес: https://sciup.org/142120610

IDR: 142120610

Текст научной статьи Костеобразование при удлинении голени после остеотомии долотом берцовых костей в средней трети (экспериментальное исследование)

В последние десятилетия прослеживается четкая тенденция к использованию щадящих методик нарушения целостности кости у ортопедических больных. В РНЦ «ВТО» разработаны новые методы кортикотомии и устройства для их осуществления [1, 2], изучено состояние остеогенных тканей и кровоснабжающих кость сосудов при различных видах кортикотомии, во многом определяющих активность костеобразовательных процессов [3]. Установлена прямая зависимость результатов лечения от степени травматизации при остеотомии остеогенных тканей и нарушения кровоснабжения костных фрагментов. Доказано, что в условиях стабильного остеосинтеза ведущая роль в регенерации костной ткани принадлежит костному мозгу, который наиболее интенсивно проявляет свои остеогенные потенции при сохранности диафизарного кровоснабжения [4]. В этих условиях костеобразовательные процессы при удлинении конечностей, при устранении деформаций диафиза, спонтанном заживлении краевого и сегментарного коркового дефекта протекают наиболее интенсивно [5, 6, 7].

Полученные результаты привели Г.А. Илизарова и его учеников к разработке щадящего способа нарушения целостности кости – частичной кортикотомии (компактотомии) [8]. Суть ее заключается в том, что из небольшого разреза мягких тканей узким долотом рассекается большая часть периметра кости без повреждения содержимого костномозговой полости. Сохранившаяся часть кости доламывается (ос-теоклазируется) либо поворотом долота, либо поворотом концов кости руками за опоры предварительно наложенного аппарата для чреско-стного остеосинтеза.

Однако в клинических условиях не удается выявить, насколько щадяще была выполнена кортикотомия, в каком объеме повреждены остеогенные ткани. Не секрет, что после "корти-котомии" у разных больных при последующем удлинении конечности наблюдается разная ак- тивность костеобразования. Целью настоящего исследования было изучение активности процесса остеогенеза при удлинении голени после остеотомии берцовых костей долотом.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проведены эксперименты на 8 взрослых беспородных собаках в возрасте 1-3 года, с длиной голени 17,6 ± 0,5 см и массой тела 18,6 ± 0,8 кг.

Для удлинения голени применяли аппарат Илизарова, состоящий из двух дуг и двух колец, на которых фиксировали по две взаимноперек-рещивающиеся спицы, проведенные через большеберцовую кость. Остеотомию берцовых костей в средней трети диафиза производили долотом с шириной лезвия 0,7 см из двух боковых разрезов по 1,0 см. Сначала из разреза по латеральной поверхности голени остеотомиро-вали малоберцовую кость, затем из медиального - большеберцовую кость, причем долото поочередно устанавливали на переднемедиальную и заднемедиальную поверхности большеберцовой кости. Удары молотком по долоту наносили до тех пор, пока не происходило нарушение целостности большеберцовой кости. Следует отметить, что у части животных для нарушения целостности кости потребовалось несколько легких ударов молотком по долоту. При этом остеотомия, как правило, не сопровождалась кровотечением из костной раны. В других опытах для остеотомии потребовались большие усилия, и лезвие долота проникало в костномозговую полость большеберцовой кости. В этих экспериментах из костной раны было кровотечение.

Удлинение голени начинали через 5 дней после операции. Режим дистракции был 1 мм в сутки за 4 приема по 0,25 мм в течение рабочего времени. Удлинение осуществляли 4 недели, что соответствовало 15% исходной длины, последующую фиксацию – до наступления консолидации регенерата. Двух собак наблюдали в течение месяца после снятия аппарата. Живот- ных выводили из опыта передозировкой барбитуратов через 14, 28 дней дистракции, 30 дней фиксации и 30 дней после снятия аппарата.

Содержание, оперативные вмешательства и выведение из опыта животных осуществляли согласно приказу МЗ СССР № 755, 1977 г.

На аппаратно-программном комплексе "ДиаМорф" (Россия) анализировали изображения рентгенограмм, выполненных через 28 дней дистракции и 30 дней фиксации. На изображениях оконтуривали тени регенератов и, используя операцию интерактивной 3-х уровневой сегментации, по степени интенсивности выделяли 4 диапазона плотностей, соответствующих структурам с разной степенью минерализации: высоко-, средне-, слабо- и неминерализованные, одновременно измеряя площадь каждой из них. Рассчитывали их процентное соотношение в общей площади регенерата. Полученные цифровые данные обрабатывали в программе Microsoft Excel - 97.

Посмертные ангиограммы большеберцовой кости получали методом безэкранной рентгенографии после наливки артерий голени контрастной массой Гауха.

Для гистологического исследования регенерата большеберцовые кости фиксировали в 10% растворе нейтрального формалина. Выпиливали блок, включающий регенерат и концы отломков протяженностью 1,5-2,0 см. Препараты обезжиривали в ацетоне и декальцинировали в 7% растворе азотной кислоты, обезвоживали в спиртах возрастающей крепости и заливали в целлоидин. Полученные продольные гистотопографи-ческие срезы окрашивали гематоксилином-эозином и пикрофуксином по Ван-Гизону.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

После операции на рентгенограммах в большинстве опытов линия перелома была Г-образной (5 собак), в 2-х случаях - поперечной и в одном опыте в области остеотомии определялся большой осколок по типу "бабочки".

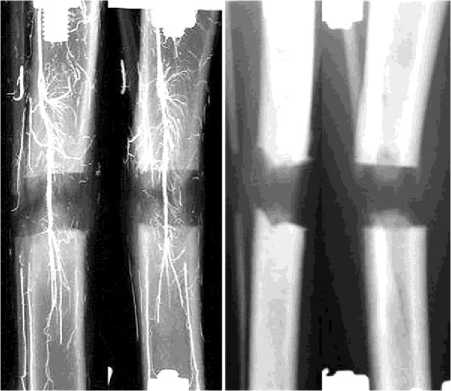

Через 14 дней дистракции (8 собак) высота диастаза достигала 13,75±0,25 мм. Во всех опытах формирующийся регенерат имел зональное строение. В 3-х опытах его поперечник в средней части был больше на 1,0-2,0 мм, в 4-х – меньше на 1,0-3,0 мм и в одном – равен поперечнику прилежащих концов отломков. Регенерат имел продольно-поперечную структуру. Протяжен- ность проксимального костного отдела регенерата была 4,38±0,35 мм, дистального – 4,13±0,41 мм. Разделяющая их срединная зона просветления (“зона роста” регенерата) высотой от 2,25±0,27 мм до 5,5±0,49 мм располагалась несколько дистальнее. В 3-х опытах ее пересекали тонкие единичные трабекулярные тени. В 3-х других опытах пересечение прослойки этими тенями было более интенсивное, особенно в эндостальной части регенерата (рис. 1а), и в 2-х наблюдениях в прослойке не было выявлено наличия трабекулярных структур (рис. 1б). Отмечали, как правило, разделение периостальных и эндостальных теней регенерата, причем в 2-х случаях по передней и задней поверхностям периостальные тени регенерата вообще отсутствовали. Периостальная реакция на поверхности отломков выявлялась в 7 опытах, в основном по задней и медиальной поверхностям, протяженностью 4,0-22,0 мм и толщиной 0,5-4,0 мм. Во всех опытах в костномозговой полости отломков, вблизи излома, определялись тени повышенной плотности – эндостальные регенераты. Протяженность этих теней в обоих отломках была практически одинаковой (16,4±2,7 мм). На ангиограммах, выполненных у одной собаки на этот срок, была сохранена a. nutritia (рис. 1а).

а б

Рис. 1. Ангио- - и рентгенограммы костей голени через 14 дней дистракции: а – сохраненная a. nutritia, прослойка регенерата интенсивно пересечена трабекулярными тенями; б – картина замедлен- ного остеогенеза

Гистологически к этому сроку в одном опыте (рис. 2а) соединительнотканная прослойка регенерата имела высоту 1-1,5 мм и состояла из пучков коллагеновых волокон, фибробластических клеток. В центре её образовался «костный мостик» шириной ≈ 1 мм, т.е. участок смыкания вершин формирующихся трабекул. В другом случае (рис. 2б) «зона роста» регенерата имела высоту 3-6 мм, состояла также из пучков коллагеновых волокон, элементов фибробластического ряда, узких продольно ориентированных капилляров. В параоссальных тканях, на уровне регенерата, определялись гематомы. Костные отделы регенерата формировались приемущественно за счет эндостального остеогенеза. В обоих отломках отмечались эндостальные регенераты в виде мелкопетлистой губчатой костной ткани.

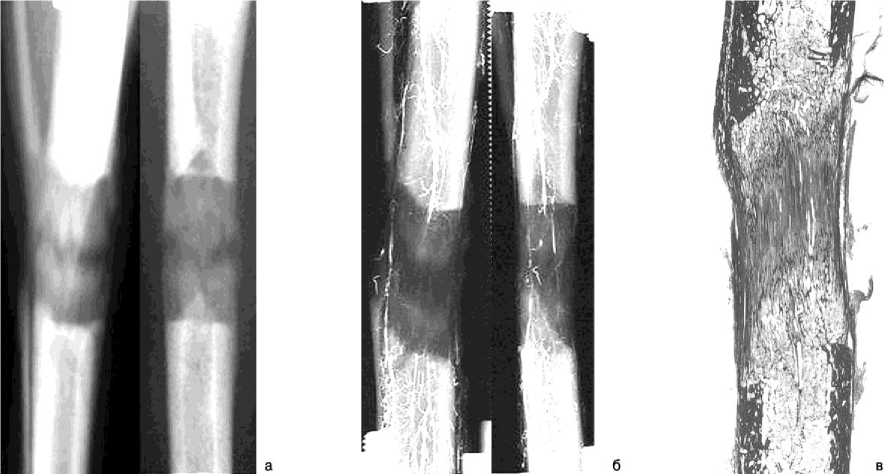

К концу дистракции (28 дней; 6 собак) диастаз равнялся 28,3±0,26 мм. Регенерат имел продольно исчерченную структуру, его поперечник в большинстве опытов был меньше на 1,0-3,0 мм поперечника отломков. Протяженность костных отделов регенерата увеличилась и составляла: проксимального – 11,25±0,53 мм, дистального – 10,5±0,57 мм. Высота прослойки была различна: в 2-х опытах – от 1,0 до 6,0 мм, в 4-х других – от 3,0 до 10,0 мм. Только в 2-х случаях прослойку интенсивно пересекали трабекулярные тени (рис. 3а), в остальных опытах либо ее вообще не пересекали тени трабекул, либо они были единичными, тонкими, нитевидными (рис. 3б). В 3-х случаях отмечено слияние эндо- и периостальных теней регенерата между собой, и только в 2-х случаях отмечено уплотнение тени по периферии регенерата, т.е. формирование корковой пластинки. Периостальная и эндостальная реакция в отломках затухала. На полученных ангиограммах определялось повреждение a. nutritia (рис. 3б).

Рис. 2. Гистотопограммы регенерата через 14 дней дистракции: а – активный остеогенез, смыкание вершин формирующихся трабекул в «зоне роста» регенерата; б – высокая прослойка представлена продольно ориентированными пучками коллагеновых волокон, окр. пикрофуксином по Ван-Гизону, ув. лупное

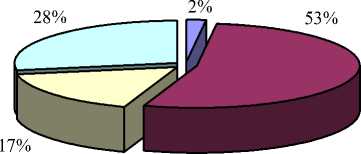

Результаты компьютерной денситометрии рентгенограмм показали (рис. 4а), что через 28 дней дистракции доля неминерализованных структур колебалась от 19% до 38% и составляла в среднем 27,9±2,6%. Слабоминерализованные структуры занимали 16,9±2,4%. На долю среднеминерализованных структур приходилось 54,24±2,92%. Выявленные к этому сроку высокоминерализованные структуры (от 1% до 4%), как правило, приходились на долю осколков, находящихся вблизи изломов отломков и их зубцов, обращенных в регенерат.

Рис. 3. Рентгено-, ангио- и гистотопограмма дистракционного регенерата через 28 дней дистракции: а – активный остеогенез, прослойку пересекают костные «мостики»; б – поврежденная a. nutritia, картина замедленного остеогенеза; в - «зона роста» регенерата представлена волокнистой соединительной тканью, окр. пикрофуксином по Ван-Гизону, ув. лупное

□ высокомин.

□ среднемин.

□ слабомин.

□ неминерализ.

Рис. 4. Доли структур различной рентгеновской плотности в площади дистракционного регенерата: а – через 28 дней дистракции; б - через 30 дней фиксации

□ высокомин.

□ среднемин.

□ слабомин.

□ неминерализ.

На гистотопограммах (рис. 3в) костные отделы регенерата, сформированные в основном за счет эндостального остеогенеза, имели строение губчатой костной ткани разной степени зрелости. «Зона роста» регенерата – неровная, высотой от 2 до 13 мм, с узкими костными «мостиками» в центре, представлена плотно расположенными пучками коллагеновых волокон, клетками фибробластического ряда, расширенными полнокровными капиллярами. В отломках эндостальные регенераты подвергались остео-кластической резорбции, периостальные наслоения отсутствовали.

Через 15 дней фиксации (4 собаки) в одном опыте в результате интенсивного остеогенеза диастаз был полностью замещен тенями регенерата. С трех его сторон сформировалась непрерывная тонкая (до 1,0 мм) корковая пластинка. В 3-х других опытах сохранялась зональная структура регенерата. Костные отделы имели протяженность от 10,0±1,2 мм до 16,0±1,0 мм, разделяющая их прослойка была высотой 1,0-6,0 мм. В этих опытах в эндостальной части регенерата “зону роста” интенсивно пересекали трабекулярные тени. В ин-термедиарной проекции она, как правило, была не замещена. У 2-х собак не определялись признаки формирования корковой пластинки. На основании проведенного анализа у 2-х животных костеобразование можно считать неудовлетворительным, у двух других - удовлетворительным и хорошим.

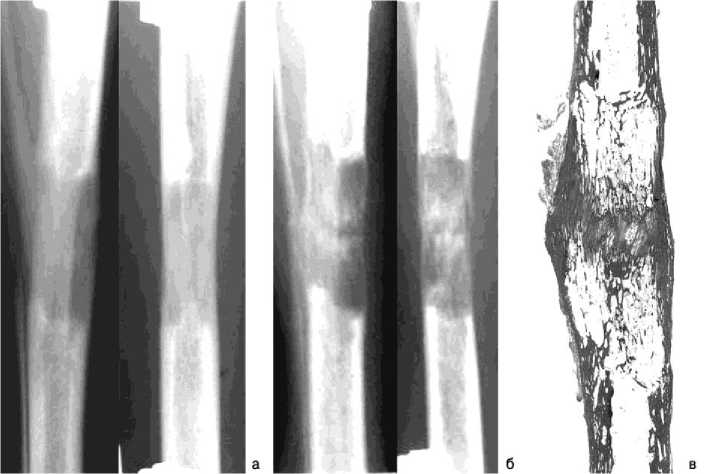

Через 30 дней фиксации (4 собаки) еще в одном случае диастаз практически был полностью замещен тенями костной ткани. Лишь в области прослойки оставались отдельные участки просветления. Формирующаяся корковая пластинка только по передней поверхности полностью перекрывала диастаз, прерываясь с трех других сторон, что в совокупности с клинической пробой не позволяло снять аппарат. У одной собаки к этому сроку на рентгенограммах определялись явления активной перестройки (рис. 5а): формировалась единая с отломками костномозговая полость, со всех сторон регенерата сформировалась непрерывная корковая пластинка, плотные тени которой имели толщину до 3,0 мм. У данного животного аппарат был снят. В двух других опытах сохранялось зональное строение регенерата (рис. 5б). Прослойка имела высоту от 1,0 мм до 4,0 мм, выявлялась преимущественно по периферии регенерата. Образующаяся тонкая корковая пластинка только с 1-2-х сторон перекрывала диастаз. По данным количественных исследований рентгенограмм выявлено (рис. 4б) уменьшение долей неминерализованных (11,6±5,0%) и слабоминерализованных структур (17,5±2,4%) и одновременное увеличение долей средне- (67,9±4,6%) и высокоминерализованных структур (3,0±2,1%). Однако эти значения у разных животных существенно отличались. Так, в одном случае неминерализованные структуры в регенерате отсутствовали, на долю среднеминерализованных – приходилось 78,9%, а высокоминерализованных – 9,2%. В то же время в другом наблюдении слабоминерализованные структуры составляли 23,3%, среднеминерализованные – 56,8%, а высокоминерализованные – отсутствовали. На гистотопограммах (2 наблюдения) регенерат сохранял зональную структуру (рис. 5в). Костные отделы были представлены губчатой костной тканью, преимущественно незрелого типа, межтрабекулярные пространства которой содержали кроветворный и фиброретикулярный мозг. «Зона роста» регенерата высотой 0,4-5 мм состояла из плотной волокнистой соединительной ткани и хряща.

Через месяц после снятия аппарата наблюдали двух собак. К этому сроку продолжалась органотипическая перестройка регенерата: была сформирована единая костномозговая полость, увеличивалась толщина новообразованной корковой пластинки, плотность теней которой приближалась к плотности корковой пластинки прилежащих отломков.

Проведенный анализ костеобразования позволяет сделать выводы о том, что в этих опытах активность остеогенеза была разной и во многом зависела от качества нарушения целостности кости. При выполнении остеотомии у трех животных получилась кортикотомия. В этих опытах, при нарушении целостности кости, лезвие долота не проникало глубоко в костномозговую полость, и из костной раны не было кровотечения. У других животных остеотомия была более травматична – долото глубоко проникало в костномозговую полость, и из костной раны было значительное кровотечение. У собак, где, по нашим данным, получилась кортикотомия, уже к 30 дням фиксации прослойка была замещена костной тканью. В опытах с повреждениями внутри- костных структур к этому сроку регенерат имел зональное строение, был высокий процент содержания в нем неминерализованных структур. Рентгенологические данные согласуются и с результатами гистологического исследования. В опыте с кортикотомией уже к 14 дням дистракции соединительнотканную прослойку пронизывали "костные мостики", в другом же опыте высота прослойки достигала 6 мм, а в регенерате определялись гематомы. Через 30 дней фиксации после остеотомии кости в регенерате по-прежнему сохранялась прослойка высотой в 5 мм, состоящая из волокнистой соединительной ткани с участками хряща.

Таким образом, проведенные комплексные экспериментальные исследования привели к заключению, что при выполнении планируемой остеотомии зачастую получается кортикотомия. Это дает основание предположить и большую вероятность получения остеотомии при выполнении кортикотомии. Эти варианты необходимо учитывать в клинической практике, когда для последующего удлинения конечности планируется определенный преддистракционный период и режим дистракции. Наше исследование еще раз подтвердило, что после остеотомии при значительном повреждении внутрикостных структур костеобразование замедленно, в сравнении с кортикотомией [9], при соблюдении прочих равных условий дистракции.

Рис. 5. Рентгенограммы и гис-тотопограмма дистракционного регенерата через 30 дней фиксации после 28 дней дистракции: а – формирование единой костномозговой полости и непрерывной корковой пластинки; б – сохранение зонального строения регенерата; в – «зона роста» регенерата состоит из плотной волокнистой соединительной ткани и хряща, окр. пикрофуксином по Ван-Гизону, ув. лупное