Костяная игла начала верхнего палеолита из центрального зала Денисовой пещеры (по материалам раскопок в 2016 году)

Автор: Деревянко А.П., Шуньков М.В., Козликин М.Б., Федорченко А.Ю., Павленок Г.Д., Белоусова Н.Е.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XXII, 2016 года.

Бесплатный доступ

В 2016 г. в литологическом горизонте 11.2 центрального зала Денисовой пещеры найдена уникальная по своей сохранности костяная игла. Реконструированы основные этапы изготовления предмета: получение заготовки из стенки трубчатой кости крупного млекопитающего путем вырезания или расщепления, обработка заготовки строганием и шлифовкой, двустороннее сверление и отделочная полировка. Малый диаметр ушка указывает на использование тонкой нити диаметром ок. 1 мм. Проведенный анализ позволил выявить на поверхности иглы следы износа, связанные с длительным использованием изделия по назначению. Всего в палеолитических коллекциях Денисовой пещеры выделено и изучено 13 изделий, связанных с контекстом производства костяных игл. Сопоставление этих орудий с материалами других памятников, где были сделаны аналогичные находки, позволяет рассматривать костяные иглы из слоя 11 Денисовой пещеры как наиболее ранние изделия этого типа на территории Евразии.

Горный алтай, денисова пещера, экспериментально-трасологический анализ, технологический анализ, начало верхнего палеолита, костяные иглы

Короткий адрес: https://sciup.org/14522467

IDR: 14522467 | УДК: 903.01

Текст научной статьи Костяная игла начала верхнего палеолита из центрального зала Денисовой пещеры (по материалам раскопок в 2016 году)

Особую роль в адаптации человека к экстремальным природным условиям позднего плейстоцена Евразии сыграло совершенствование техник выделки шкур, пошива одежды из кожи и меха с использованием специализированных костяных инструментов – шильев, проколок и миниатюрных иголок с ушком. Сшитая при помощи игл и нитей меховая одежда способствовала длительному со- хранению энергии и здоровья человека, увеличению продолжительности его активности в разное время суток и более эффективному хозяйственному освоению новых территорий.

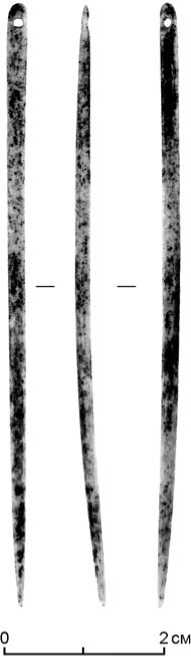

Представительная серия ко стяных игл начала верхнего палеолита известна в материалах пещерных памятников Горного Алтая. В 2016 г. при исследовании плейстоценовых отложений центрального зала Денисовой пещеры в границах литологического горизонта 11.2 найдена целая костяная игла (рис. 1). Наряду с персональными украшениями, иглы с ушком являются одной из наиболее ярких категорий костяного инвентаря этого слоя в центральном зале пещеры.

По определению д-ра биол. наук А.К. Агаджаняна, игла изготовлена из стенки трубчатой кости крупного млекопитающего. Длина иглы составляет 74,9 мм, ширина – 2,5–0,9 мм, толщина – 1,7–0,8 мм. Профиль орудия слегка искривлен. Форма поперечного сечения неодинакова: в проксимальной части она сильно уплощенная, в медиальной – подпрямоугольная, в дистальной – эллипсоидная. Толщина изделия варьирует от острия к ушку, достигая максимального значения в медиальной части.

Определение способа производства и особенностей использования иглы осуществлялось на основе синтеза экспериментально-трасологического и технологического методов. Процедуре микроскопического изучения предшествовала очистка находки в ультразвуковой ванне. Для анализа следов изготовления и износа использовались микроскопы МБС-10 и Olympus BHM. Фотофиксация следов осуществлялась при помощи зеркальной фотокамеры Canon EOS 7D с объективом EF-S 60 mm f/2.8 Macro USM.

Заготовкой для производства иглы, вероятно, являлся удлиненный скол, полученный путем продольного раскалывания или прорезания ко сти. Следы начальной, формообразующей обработки на поверхностях иглы прослеживаются слабо, в основном они перекрыты следами более поздних этапов отделки и износа. Начальная стадия производства орудия подразумевала обработку строганием, применявшимся для уменьшения диаметра заготовки, формирования заданного профиля иглы и заострения ее кончика.

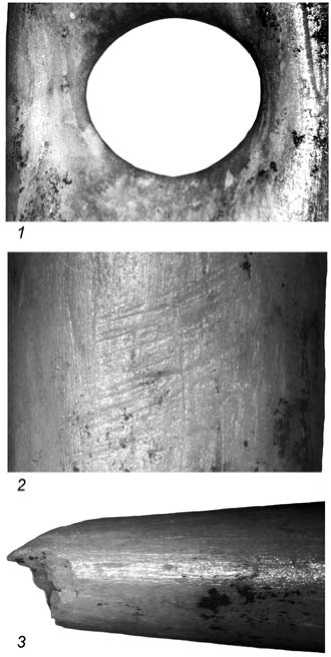

На следующей стадии производства осуществлялась подготовка лицевых поверхностей и боковых краев предмета на абразиве. При 40-кратном увеличении зафиксированы следы шлифовки в виде удлиненных борозд-линий, параллельных друг другу и продольной оси изделия (рис. 2, 2 ). Дальнейший этап оформления иглы связан с изготовлением ушка (d = 1,3 мм; рис. 2, 1 ). Еще на стадии получения преформы место будущего сверления подверглось дополнительному уплощению

Рис. 1. Костяная игла из слоя 11 в центральном зале Денисовой пещеры.

и утончению. При увеличении в 40–100 крат внутри отверстия прослежены участки с сохранившимися концентрическими бороздами от сверления. Большая часть поверхности ушка сильно заполирована в результате использования орудия по своему назначению. Особенности морфологии следов перфорации указывают на использование двустороннего сверления, направленного на получение конусообразного по форме отверстия с одной лицевой поверхности и последующего рассверливания с противоположной стороны. На заключительной стадии производства, вероятно, осуществлялась полировка иглы, признаки которой сложно дифференцировать из-за сходства со следами интенсивного износа.

При увеличении в 16–40 крат фиксируется комплекс следов утилизации, связанных с использованием иглы по своему прямому назначению. Практически вся поверхность изделия покрыта следами мягкой обволакивающей заполировки. На кончике иглы зафиксированы следы поперечного излома занозистой формы (рис. 2, 3 ), полученного в результате сильного нажима. Малый диаметр ушка указывает на использование исключительно тонкой нити (d ≈ 1 мм).

Новая находка целой костяной иглы превосходной сохранности существенно дополняет набор

Рис. 2. Макрофотографии отдельных участков поверхности иглы (встроенное освещение, проходящее через оптическую систему микроскопа Olympus BHM; 40-кратное увеличение; обработка в программе Helicon Focus).

1 – ушко; 2 – следы пришлифовки; 3 – кончик.

изделий этого типа из верхнепалеолитических отложений Денисовой пещеры. Всего в археологической коллекции стоянки имеется 13 изделий, относящихся к контексту производства игл [Деревянко, Шуньков, 2004]. В слое 11 центрального зала обнаружено шесть игл и одна заготовка. Для средней части слоя 11 была получена радиоуглеродная дата ˃37 235 л.н. (СОАН-2504). В индустрии начала верхнего палеолита из верхней части слоя 11 в восточной галерее зафиксировано одно изделие. По кости со следами резания из этой части разреза получена 14С-AMS-дата 50 300 ± 2200 л.н. (OxA-V-2359-16). На предвходовой площадке пещеры в слоях 3, 5–7, датируемых методами биостратиграфии сартанским и каргинским временем, обнаружено пять игл [Природная среда …, 2003].

Технологический и трасологический анализы костяных игл из Денисовой пещеры свидетельствуют, что при их изготовлении выполнялись следующие операции: получение заготовки из стенки трубчатой кости путем вырезания или расщепления, обработка заготовки строганием и шлифовкой, двусторон-74

нее сверление и отделочная полировка. Все иглы в разной степени повреждены. Преобладают относительно крупные (длиной 29,3–54,4 мм) фрагменты проксимальных и медиальных частей игл (6 экз.), имеются только медиальные части изделий длиной 25,7–37,6 мм (3 экз.). Шесть орудий обладают метрическими параметрами, поперечным сечением и набором следов обработки, близкими для целой иглы из раскопа 2016 г. Диаметр отверстия большинства орудий с сохранившимся ушком варьирует от 0,7 до 1,1 мм. Одним экземпляром представлена игла размерами 38,2 × 3,5 × 2,0–0,8 мм с уплощенным сечением и следами орнаментации – одинарными линиями из круглых точек на каждой из лицевых сторон.

Костяные иглы начала верхнего палеолита из Денисовой пещеры находят отдельные аналоги в материалах более поздних памятников палеолита Северной Евразии. Наиболее близкой территориально является игла из слоя 3/1а пещеры Страшная, для которого имеется 14C-дата 19 150 ± 80 л.н. (OxA-V-2359-19) [Деревянко и др., 2015]. Одна из древнейших (43,9 тыс. л.н.) находок подобного типа обнаружена на стоянке Толбага в Забайкалье [Васильев, 2005, с. 61]. Серия игл с ранним хронологическим контекстом (36,1–28,5 тыс. л.н.) была получена при изучении Мезмайской пещеры на Кавказе [Golovanova, Doronichev, Cleghorn, 2010]. Представительная коллекция ко стяных игл происходит с Янской стоянки (28,5–27,0 тыс. л.н.). Здесь зафиксировано свыше 50 крупных и мелких игл с отверстиями 2,2–2,7 и 1,0–1,4 мм. Небольшая серия орудий из этого памятника имеет следы орнаментации в виде одиночных рядов из четырех или пяти точек и коротких нарезок, расположенных ниже сверленного отверстия [Pitulko et al., 2012]. Эти изделия схожи с орнаментированной иглой из центрального зала Денисовой пещеры.

Иглы с просверленным ушком являются одними из наиболее инновационных костяных орудий начала верхнего палеолита. По нашему мнению, широкое распространение этих изделий в палеолите Евразии явилось следствием достижения существенного прогресса в развитии целого ряда промыслов и технологий: высокопродуктивной охоты на крупных и мелких млекопитающих, тонкой выделки шкур при помощи концевых скребков, пошива одежды из кожи и меха, специализированной обработки кости, рога и бивня, изготовления нитей из жил и волос животных или растительных волокон. В этот период палеолита традиции изготовления одежды оказались тесно связанными с практикой использования украшений из камня и кости, которые крепились к костюму при помощи разнообразных нитей и ремешков.

Список литературы Костяная игла начала верхнего палеолита из центрального зала Денисовой пещеры (по материалам раскопок в 2016 году)

- Васильев С.Г. Поселение Толбага: технология обработки кости и костяные орудия//Палеолитические культуры Забайкалья и Монголии (новые памятники, методы, гипотезы). -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005. -С. 56-68.

- Деревянко А.П., Кривошапкин А.И., Павленок К.К., Павленок Г. Д., Шнайдер С.В., Зенин В.Н., Шалагина А.В. Поздние среднепалеолитические индустрии Горного Алтая: новый этап изучения пещеры Страшной//Теория и практика археологических исследований. -2015. -№ 2 (12). -С. 7-17.

- Деревянко А.П., Шуньков М.В. Становление верхнепалеолитических традиций на Алтае//Археология, этнография и антропология Евразии. -2004. -№ 3. -С. 12-40.

- Природная среда и человек в палеолите Горного Алтая/А.П. Деревянко, М.В. Шуньков, А.К. Агаджанян, Г.Ф. Барышников, Е.М. Малаева, В.А. Ульянов, Н.А. Кулик, А.В. Постнов, А.А. Анойкин. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003. -448 с.

- Golovanova L.V., Doronichev V.B., Cleghorn N.E. The emergence of bone-working and ornamental art in the Caucasian Upper Palaeolithic//Antiquity. -2010. -Vol. 84, Iss. 324. -P. 299-320.

- Pitulko V.V., Pavlova E.Y., Nikolskiy P.A., Ivanova V.V. The oldest art of the Eurasian Arctic: personal ornaments and symbolic objects from Yana RHS, Arctic Siberia//Antiquity. -2012. -Vol. 86, Iss. 333. -P. 642-659.

- Derevianko A.P., Krivoshapkin A.I., Pavlenok K.K., Pavlenok G.D., Shnaider S.V., Zenin V.N., Shalagina A.V. Pozdnie srednepaleoliticheskie industrii Gornogo Altaya: novyi etap izucheniya peshchery Strashnoi. Theory and Practice of Archaeological Research, 2015, No. 2 (12), pp. 7-17 (in Russ.).

- Derevianko A.P., Shunkov M.V. Stanovlenie verkhne-paleoliticheskikh traditsii na Altae. In Perekhod ot srednego k pozdnemu paleolitu v Evrazii: Gipotezy i fakty. Novosibirsk: IAET SB RAS Publ., 2005, pp. 283-311 (in Russ.).

- Golovanova L.V., Doronichev V.B., Cleghorn N.E. The emergence of bone-working and ornamental art in the Caucasian Upper Palaeolithic. Antiquity, 2010, vol. 84, iss. 324, pp. 299-320.

- Pitulko V. V., Pavlova E.Y., Nikolskiy P.A., Ivanova V.V. The oldest art of the Eurasian Arctic: personal ornaments and symbolic objects from Yana RHS, Arctic Siberia. Antiquity, 2012, vol. 86, iss. 333, pp. 642-659.

- Prirodnaya sreda i chelovek v paleolite Gornogo Altaya/A.P. Derevianko, M.V. Shunkov, A.K. Agadzhanyan, G.F. Baryshnikov, E.M. Malaeva, VA. Ulyanov, N.A. Kulik, A.V. Postnov, A.A. Anoikin. Novosibirsk: IAET SB RAS Publ., 2003, 448 p. (in Russ.).

- Vasil’ev S.G. Poselenie Tolbaga: tekhnologiya obrabotki kosti i kostyanye orudiya. In Paleoliticheskie kul ’tury Zabaikal’ya i Mongolii (novye pamyatniki, metody, gipotezy). Novosibirsk: IAET SB RAS Publ., 2005, pp. 56-68 (in Russ.).