Костяные изделия начала верхнего палеолита из южной галереи Денисовой пещеры (коллекция 2017 года)

Автор: Шуньков М.В., Федорченко А.Ю., Козликин М.Б.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIII, 2017 года.

Бесплатный доступ

В 2017 г. в ходе исследования плейстоценовых отложений слоя 11 в южной галерее Денисовой пещеры был найден фрагмент острия из бивня мамонта и 15 украшений из разных материалов. Украшения представлены подвесками из зубов животных, мягкого камня, раковины моллюска и бивня мамонта, бусами-пронизками из кости и орнаментированным предметом из ребра млекопитающего. Технология изготовления украшений включала несколько этапов: подбор сырья, получение заготовки, обработку строганием, скоблением, шлифовкой, пилением, сверлением и полировкой. Некоторые специфические для начала верхнего палеолита приемы (шлифовка, сверление, полировка) применялись в индустрии слоя 11 как при изготовлении предметов из кости и бивня, так и при обработке мягкого камня. Зафиксированы также следы ремонта и переоформления украшений.

Горный алтай, денисова пещера, ранний этап верхнего палеолита, костяные орудия, персональные украшения, технологический анализ, экспериментально-трасологический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/145144883

IDR: 145144883 | УДК: 903.01

Текст научной статьи Костяные изделия начала верхнего палеолита из южной галереи Денисовой пещеры (коллекция 2017 года)

В 2017 г. в ходе раскопочных работ в южной галерее Денисовой пещеры, в литологическом слое 11, содержащем материалы ранней стадии верхнего палеолита, было найдено орудие из бивня мамонта и украшения из кости, поделочного камня и раковины моллюска. Основные приемы и способы изготовления этих изделий были реконструированы с помощью технологического и экспериментально-трасологического методов. Палеонтологические определения изделий выполнены д-ром биол. наук, проф. А.К. Агаджаняном (ПИН РАН), петрографические определения – канд. геол.-минер. наук Н.А. Кулик (ИАЭТ СО РАН).

Орудие из бивня мамонта представлено фрагментом острия. Изделие узкой удлиненной формы с округлым поперечным сечением (см. рисунок , 1 ). Дистальная часть острия обломана, одна из его лицевых сторон повреждена в результате расслоения бивня по конусам роста. Длина орудия – 37,6 мм; ширина – от 6,2 мм в проксимальной части до 7,4 и 6,1 мм в медиальной и дистальной частях соответственно, толщина – 2,3–2,9 мм. Заготовкой

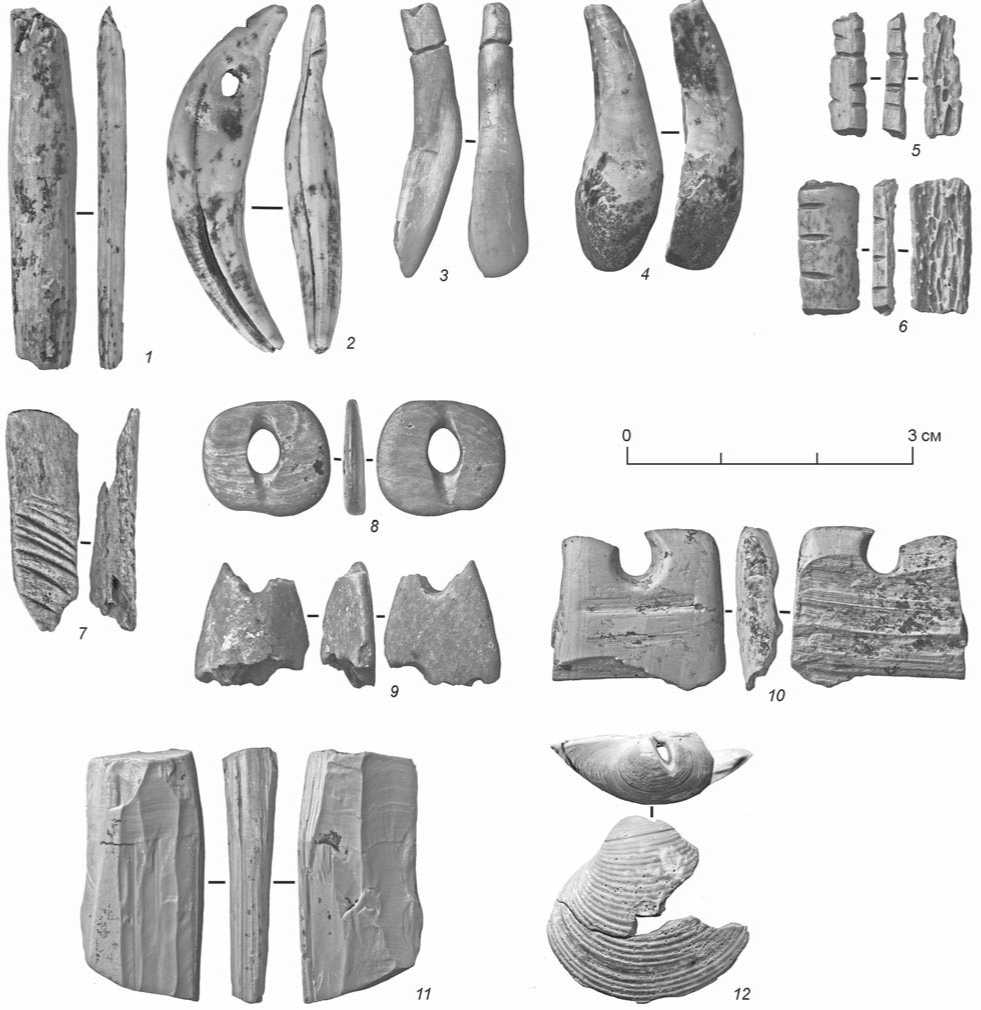

Орудие из бивня ( 1 ) и персональные украшения ( 2–12 ) из слоя 11 в южной галерее Денисовой пещеры.

1 – острие из бивня; 2, 3 – подвески из зубов млекопитающих; 4 – заготовка подвески; 5, 6 – пронизки из трубчатых костей млекопитающих; 7 – изделие из кости с орнаментом; 8 – подвеска из бивня; 9, 10 – подвески из серпентина; 11 – заготовка подвески из серпентина;

12 – подвеска из раковины моллюска.

для изделия служила удлиненная пластина бивня, отделенная в продольном направлении вырезанием с последующим расслоением. Поверхность изделия обработана строганием. В проксимальной части острия также зафиксированы следы слома.

Украшения изготовлены из зубов (4 экз.) и кости (4 экз.) животных, мягких пород камня (3 экз.), бивня мамонта (2 экз.) и раковины моллюска. Для подвесок использованы зубы Vulpes vulpes и Capra sibirica (см. рисунок , 2–4 ). Длина подвесок 28,6–36,0 мм, ши-260

рина – 6,3–8,6 мм, толщина – 4,8–5,5 мм. В корневой части изделия имеют следы крепления в виде серии коротких кольцевых нарезок, пропиленных каменным инструментом с V-образным лезвием. Длина нарезок составляет 1,8–3,9 мм, ширина – 0,3–1,0 мм. На двух подвесках оси прорезанных каналов не совпадают, на третьем украшении линии образуют относительно ровную окружность. Перед оформлением кольцевых нарезок место их нанесения было подработано по периметру строганием.

В корневой части подвески из зуба Vulpes vulpes (см. рисунок , 2 ) помимо нарезок имеется сквозное отверстие овальной формы, размером 2,6 × 1,8 мм. Перед перфорированием изделие в месте сверления было утончено и уплощено скоблением. Само отверстие сформировано попеременным двусторонним пробиванием с последующей развальцовкой. Все технологические операции могли осуществляться с помощью одного инструмента с относительно острым и узким лезвием, выполнявшего функции ножа, резчика и развертки. Особенности следов износа позволяют предположить, что сначала это украшение подвешивалось через отверстие. Затем, после переоформления, его носили, обвязывая по кольцевым нарезкам.

В коллекцию украшений входят три фрагмента пронизок из трубчатых костей и ребер млекопитающих размера Ovis ammon и Capra sibirica . Длина фрагментов составляет 13,1–15,1 мм, ширина – 4,1–8,2 мм, толщина – 2,2–3,1 мм. Два фрагмента могут являться частями одного изделия, однако аппликативных связей между ними не прослежено. Оба предмета имеют цилиндрическую форму и овальное поперечное сечение (см. рисунок , 5, 6 ). Первый этап производства пронизок включал получение заготовки путем глубокого кругового разрезания кости с последующим сломом. Плоскость надреза расположена под углом 45º к поперечной оси изделия. Затем формировалось отверстие путем двустороннего рассверливания и частичного удаления трубчатого вещества кости. На заключительном этапе обработки на поверхность изделия наносился орнамент в виде коротких поперечных незамкнутых пропиленных насечек, сгруппированных в два блока по 3–4 линии. Ширина насечек – 0,1–0,6 мм, глубина – 0,1–0,5 мм, расстояние между ними – 1,6–3,7 мм. При увеличении от ×40 до ×100 на внешней стороне пронизок видны следы износа – матовая заполировка, неглубокие разнонаправленные риски и микровыбоины. На внутренней стороне пронизок следы заполировки и стерто сти отмечены на выступающих участках микрорельефа.

К числу орнаментированных предметов принадлежит также фрагмент изделия (22,9 × 7,7 × × 4,9 мм) из ребра млекопитающего размера Ovis ammon или Capra sibirica (см. рисунок, 7). На одной стороне предмета имеется ряд из девяти параллельных насечек, нанесенных орудием с V-образным лезвием и возвратно-поступательной кинематикой. Длина резных линий колеблется от 4,1 до 7,4 мм, глубина – 0,1–0,5 мм, расстояние между ними – 0,3–2,2 мм. В промежутках между некоторыми глубокими насечками отмечены следы пробных надрезов. Все насечки расположены под углом 65º–75º к продольной оси изделия. Других следов обработки на этом изделии не прослежено.

Украшения из бивня мамонта представлены двумя изделиями. Первое – подвеска в виде вытянутого прямоугольника с закругленными углами, с уплощенно-линзовидным сечением, размером 12,0 × 13,3 × 2,3 мм (см. рисунок , 8 ). Заготовкой изделия служил скол бивня, отделенный в тангенциальном направлении. Овальное в плане и цилиндрическое в профиль отверстие, размером 4,6 × 3,7 мм, немного смещено к одному из краев изделия. Лицевые стороны и края предмета тщательно отшлифованы и заполированы. С двух сторон от отверстия симметрично выструганы треугольные в плане углубления. В результате трасологического исследования изделия отмечены следы износа – заполировка, неглубокие разнонаправленные риски и микровыбоины. Концентрические борозды внутри отверстия практически не сохранились. Контуры треугольных углублений возле отверстия сильно заглажены, внутри углублений зафиксирована заполировка. Такое сочетание следов позволяет интерпретировать это изделие как подвеску, крепившуюся через две относительно тонких нити.

Второе изделие из бивня мамонта представлено фрагментом размером 23,7 × 17,7 × 3,0 мм, подпрямоугольной формы, трапециевидным в поперечном сечении. Лицевые стороны изделия не сохранились после двустороннего расслоения по конусам роста бивня. Заготовкой предмета служил массивный объемный фрагмент бивня, полученный путем поперечного членения. Боковые края изделия, обработанные строганием, шлифовкой, полировкой, скошены на 65º к его продольной оси. Верхняя и нижняя грани предмета представляют поверхность слома бивня. В целом виде это изделие, скорее всего, было схоже с массивной подвеской из бивня, обнаруженной в восточной галерее пещеры [Деревянко и др., 2015, с. 73].

Две готовые подвески и одна заготовка выполнены из серпентина бежево-желтого, коричневого и светло-зеленого цветов. Первая подвеска подпрямоугольной формы (16,6 × 18,0 × 4,0 мм) имеет следы расслоения на одной стороне и фрагментацию в районе сверленого отверстия (см. рисунок, 10). Биконическое отверстие (d = 2,8–4,0 мм) смещено к верхнему краю изделия. Вторая подвеска подтреугольной формы (12,9 × 11,7 × 5,5 мм) имеет односторонне-выпуклый профиль и следы двух поврежденных биконических отверстий (d = 3,2 и 2,5–2,7 мм) в дистальной и проксимальной частях изделия (см. рисунок, 9). На поверхностях каменных украшений, обработанных шлифовкой и полировкой, на микроуровне отмечены следы микро- повреждений – тонкие разнонаправленные разной глубины линейные следы, выбоины и следы стертости. Концентрические борозды внутри отверстий равномерно стерты. У второй подвески на нижнем крае отмечены следы переоформления – после деформации изделия кромка слома с остатками стенки отверстия была заглажена абразивом. Заготовка подвески подпрямоугольной формы (25,8 × 12,6 × × 5,6 мм), на лицевых сторонах несет негативы узких (2–4 мм) бипродольных снятий (см. рисунок, 11). На выпуклой стороне предмета остался участок естественной поверхности со следами при-шлифовки.

Подвеска из раковины пресноводного моллюска Corbicula tibetesis (18,8 × 20,0 × 7,2 мм) имеет в основании пропиленное отверстие овальной формы (d = 1,7 мм) с конусовидным профилем (см. рисунок , 12 ). Длина канала составляет 4,3 мм, ширина – от 2,1 до 0,1–0,2 мм, глубина – 1,5 мм.

Большинство украшений и о стрие из южной галереи имеют прямые аналоги среди материалов ранней стадии верхнего палеолита из других участков Денисовой пещеры. В слое 11 в центральном зале и в слоях 11.2 и 11.1 в восточной галерее обнаружены струганые острия из кости, украшения из зубов животных с просверленным или с пробитым отверстием, или с креплением в виде кольцевой нарезки, подвески из серпентина, орнаменти- рованные пронизки из трубчатых костей животных, подвески из раковин с пробитым или сверленым отверстием. Результаты трасологического исследования персональных украшений из южной галереи пещеры свидетельствуют об их относительно длительном использовании, а также о случаях переоформления и повторного употребления.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-50-00036).

Список литературы Костяные изделия начала верхнего палеолита из южной галереи Денисовой пещеры (коллекция 2017 года)

- Деревянко А.П., Шуньков М.В., Козликин М.Б., Чеха А.М. Характер палеолитических комплексов Денисовой пещеры: раскопки в 2015 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территории. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. - Т. XXI. - С. 71-74