Костяные орудия среднего и верхнего палеолита из южной галереи Денисовой пещеры

Автор: Боманн М., Федорченко А.Ю., Козликин М.Б., Плиссон Х., Шуньков М.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIV, 2018 года.

Бесплатный доступ

В ходе раскопок верхней части плейстоценовой толщи в южной галерее Денисовой пещеры вместе с многочисленными каменными изделиями обнаружена серия костяных орудий. В среднепалеолитическом слое 12 найдены костяные ретушеры и обломок с ретушью. В слое 11 вместе со слабо модифицированными костяными орудиями, представленными ретушерами и ретушированными изделиями, найдены наконечник, игла, лощило и заготовка орудия, датируемые ранним этапом верхнего палеолита. Реконструированы технологии производства слабо и сильно модифицированных костяных орудий. Трасологический анализ наконечника, иглы и лощила позволил обнаружить на этих орудиях хорошо выраженные следы износа и комплекс признаков утилизационной деформации.

Горный алтай, денисова пещера, средний палеолит, ранний этап верхнего палеолита, костяные орудия

Короткий адрес: https://sciup.org/145144991

IDR: 145144991 | УДК: 903.01 | DOI: 10.17746/2658-6193.2018.24.032-036

Текст научной статьи Костяные орудия среднего и верхнего палеолита из южной галереи Денисовой пещеры

В 2018 г. в южной галерее Денисовой пещеры были изучены отложения литологических слоев 12 и 11, содержащие материалы среднего и верхнего палеолита соответственно. Помимо многочисленной каменной индустрии в этих слоях были найдены костяные орудия. Коллекция из слоя 12 представлена только слабо модифицированными орудиями, в числе которых четыре ретушера и фрагмент ретушированного изделия. Материалы раннего этапа верхнего палеолита из слоя 11, помимо слабо модифицированных костяных изделий (пять ретушеров и два ретушированных орудия), включают наконечник, иглу, лощило и заготовку орудия.

Анализ и фиксация следов износа и обработки ко стяных изделий осуществлялись с использованием микроскопов Альтами СМ0745-Т (увеличение ×7–45), Olympus BHM (увеличение ×40–500)

и фотокамеры Canon EOS 5D Mark IV с объективом Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM. Фаунистические определения выполнены д-ром биол. наук А.К. Агаджаняном и канд. биол. наук С.В. Васильевым.

В качестве основы для слабо модифицированных орудий использовались фрагменты диафизов костей преимущественно крупных копытных животных размера бизона или благородного оленя. Наиболее крупный экземпляр без следов утилизации и явных постседиментационных изменений имеет размеры 116 × 52 × 15 мм, а размеры самого маленького изделия составляют 66 × 28 × 7 мм. Ретушеры выполнены, как правило, на крупных заготовках, а для изготовления ретушированных орудий использовались костные фрагменты меньшего размера. Все заготовки были получены путем фрагментации ко сти. Отдельные лунки и выбоины на костях свидетельствуют о том, что они были разбиты посредством прямого удара. Морфология участков разлома, их гладкая поверхность, изогнутый или V-образный профиль указывают на фрагментацию свежей кости [Villa, Mahieu, 1991].

Ретушеры являются самыми массовыми костяными орудиями в палеолите. Наиболее широко они распространены в мустьерских комплексах, которые ассоциируются с неандертальцами [Costamagno et al., 2018], но достаточно часто встречаются и в индустриях верхнего палеолита [Rigaud, 2007]. В Денисовой пещере изделия этого типа присутствуют как в среднепалеолитическом комплексе из слоя 12, так и среди материалов раннего этапа верхнего палеолита из слоя 11.

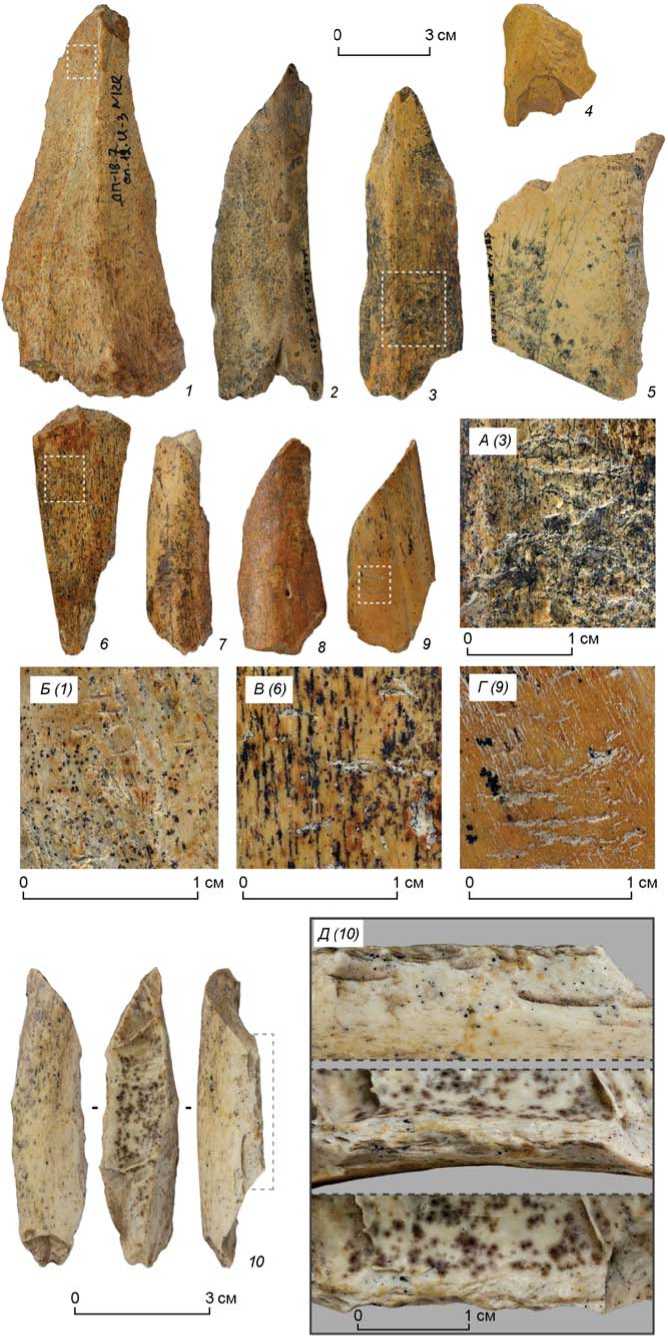

Для ретушеров характерны специфические следы от повреждений. В первую очередь это частые неглубокие выбоины, расположенные на кортикальной поверхности кости. Такие следы являются результатом повторяющихся ударов ретушера о лезвие каменного орудия в процессе его оформления. В коллекциях из слоев 12 и 11 морфология следов утилизации ретушеров очень схожая, варьирует только их интенсивность (рис. 1, 1–9). Все следы расположены под небольшим наклоном отно си-тельно поперечной оси изделия. Они представляют собой удлиненные треугольники или прямоугольники различной протяженности (рис. 1, В, Г), что свидетельствует о множестве вариаций кинематики инструмента и формы обрабатываемого лезвия. Сами выбоины хорошо заметны, в большинстве случаев такие следы сопровождаются маленькими негативами снятий (рис. 1, А). Интенсивность утилизации ретушеров, судя по концентрации следов в одной зоне, была не высокой. Наименее использовавшиеся инструменты несут около 10 следов ударов о камень. На интенсивно использовавших- ся ретушерах скопление мелких выбоин формирует углубление на поверхности кости. Размер и масса ретушеров не связаны с интенсивностью их использования. Наиболее крупные экземпляры часто имеют рабочие участки с наименьшей плотностью и наименее четкими следами (рис. 1, Б).

Ретушированные костяные орудия относительно редко встречаются в палеолите. В коллекции из Денисовой пещеры данные изделия имеют ретушь на одном из продольных краев заготовки. Снятия были одно- или двухсторонними. В первом случае можно выделить две последовательности нанесения ретуши. Первые снятия с внутренней стороны ко сти немногочисленные, грубые и удлиненные, служили, видимо, для оформления рабочего края. Вторые снятия, более частые, мелкие и крутые, эпизодически распространенные по краю, появились, скорее всего, в процессе утилизации орудия. В случае с двухсторонней ретушью различные генерации снятий представлены на обеих поверхностях изделия и перекрываются как минимум тремя уровнями фасеток (рис. 1, 10, Д ). Для них характерна некоторая вариабельность угла рабочего края, а также нерегулярность его оформления.

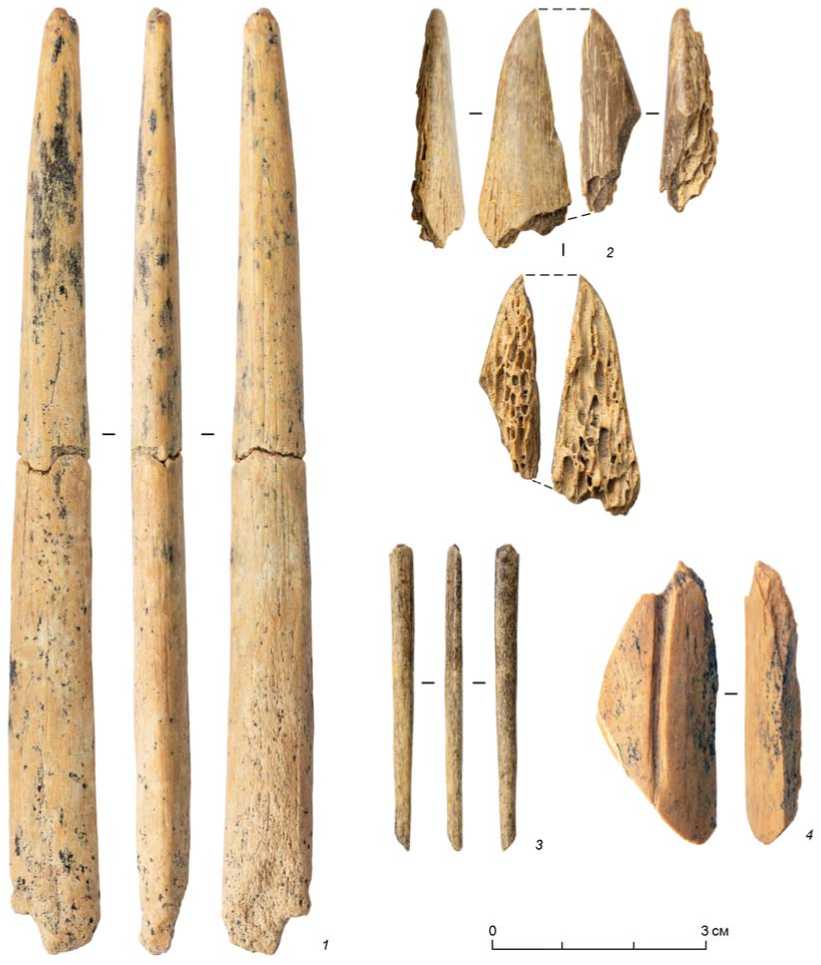

Для изготовления некоторых орудий из слоя 11 применялась более сложная технологическая последовательность. Среди этих изделий – узкий удлиненный наконечник из стенки трубчатой кости крупного копытного (рис. 2, 1 ). Длина орудия достигает 131,3 мм, ширина – от 12,5 мм в проксимальной до 10,5 и 5,3 мм в медиальной и дистальной частях соответственно, толщина – от 3,4 до 7,0 мм. Конец изделия заострен, основание прямое, на поверхности зафиксированы следы строгания – удлиненные нерегулярные борозды-линии, ориентированные параллельно и субпараллельно длинной оси орудия. Слом между апплицированны-ми фрагментами изделия имеет занозистую форму, что, возможно, указывает на его поломку в результате использования в качестве наконечника метательного оружия.

Лощило, изготовленное из стенки ребра крупного млекопитающего, представлено двумя фрагментами дистального окончания (рис. 2, 2 ). Размеры фрагментов: длина – 28,3 и 33,1 мм, ширина – 7,9 и 13,0 мм, толщина – 7,0 и 7,7 мм. Сохранившаяся часть орудия имеет трапециевидное поперечное сечение и выпуклое, плавно закругленное лезвие. На внутренней стороне изделия сохранились остатки губчатого вещества кости, следы формообразующей обработки отсутствуют. Внешняя сторона лощила обработана строганием, почти полностью перекрытым следами последующего износа. Рабочий край орудия сильно скруглен в процессе использования. Заглаженность распростра-

Рис. 1. Костяные ретушеры ( 1–9 ) и ретушированное орудие ( 10 ) из слоев 12 ( 1, 3, 8, 9 ) и 11 ( 2, 4–7, 10 ) в южной галерее Денисовой пещеры.

А – высокая плотность следов; Б – низкая плотность следов; В, Г – морфология отдельных следов; Д – морфология фасеток ретуши.

нена по всей кромке, заходит на продольные края и частично на вентральную плоскость изделия. На микроуровне в этих зонах прослеживается тусклая матовая заполировка, следы стертости и удлиненные линейные следы, расположенные перпендикулярно линии рабочего края. Характер следов утилизации позволяет интерпретировать это изделие как орудие для мездрения шкуры.

Костяная игла представлена проксимально-медиальным фрагментом (рис. 2, 3). Заготовкой орудия служил удлиненный скол, полученный путем продольного раскалывания или прорезания стенки трубчатой кости крупного млекопитающего. Технология изготовления иглы включала последователь- ную обработку заготовки строганием и шлифовкой, биконическое сверление и отделочную полировку. Длина изделия – 42,8 мм, ширина – 3,4–2,2 мм, толщина – 2,4–1,6 мм. Дистальное окончание иглы обломано. На проксимальном крае орудия частично сохранилось сверленое ушко диаметром 1,3 мм, на котором зафиксированы следы утилизационной деформации в виде двух сколов со ступенчатой и петлеобразной морфологией от поперечного слома. Возникновение таких следов может быть связано с сильным сгибанием иглы в руках в процессе работы. При увеличении ×40–200 на орудии зафиксированы следы износа от работы по мягкому органическому материалу – одиночные мелкие раз-

Рис. 2. Костяные изделия из слоя 11 в южной галерее Денисовой пещеры.

1 – наконечник; 2 – лощило; 3 – игла; 4 – заготовка орудия.

нонаправленные царапины и выщерблины, частично перекрытые мягкой обволакивающей заполиров-кой, проникающей вглубь микрорельефа.

Заготовкой или фрагментом орудия является, возможно, обломок диафиза ко сти крупного млекопитающего со следами продольного членения (рис. 2, 4 ). Размеры фрагмента – 39,0 × 16,6 × 6,4 мм. На внешней стороне изделия имеется продольный паз, прорезанный параллельно длинной оси предмета каменным орудием с V-образным лезвием. Длина канала – 32,5 мм, ширина – 2,9–1,7 мм, глубина 0,4–0,6 мм. Внутренняя поверхность кости не обработана, сохраняет остатки губчатого вещества.

Изделия из слоя 11 свидетельствуют о широком распространении на раннем этапе верхнего палеолита приема продольной фрагментации трубчатых костей крупных животных. Этот прием использовался при получении удлиненных заготовок разного размера для последующего изготовления наконечников, острий, игл и проколок. Трасологический анализ формальных костяных орудий из слоя 11 показал, что они обладают хорошо выраженными следами износа и признаками утилизационной деформации.

Наряду с тщательно оформленными орудиями в индустрии из слоя 11 активно использовались слабо модифицированные костяные заготовки. Ретушеры и ретушированное изделие зафиксированы также в среднепалеолитическом комплексе из слоя 12. Хорошая сохранность кости позволяет в дальнейшем провести более детальное исследование этих категорий орудий, в первую очередь изделий с ретушированным краем, для определения их функционального назначения.

Работа выполнена за счет гранта РФФИ № 18-0940100 и при поддержке Центра Франко-российских исследований в Москве в рамках постдокторских исследований (2015 г.), а также фонда FYSSEN (2016 г.) и российско-французской лаборатории LIA Artemir (2015–2018 гг.).

Список литературы Костяные орудия среднего и верхнего палеолита из южной галереи Денисовой пещеры

- Costamagno S., Bourguignon L., Soulier M.-C., Meignen L., Beauval C., Rendu W., Mussini C., Mann A., Maureille B. Bone retouchers and site function in the Quina Mousterian: The case of Les Pradelles (Marillac-Le-France, France) // The Origins of Bone Tool Technologies. -Hannover: Propylaeum, 2018. - Р. 165-195.

- Rigaud A. Retouchoirs sur éclats diaphysaires ou "affûtoirs" la Labastide (Hautes-Pyrénées) // Archéologie des Pyrénées Occidentales. - 2007. - Vol. 26. - Р. 193-200.

- Villa P., Mahieu E. Breakage patterns of human long bones // J. of Hum. Evol. - 1991. - Vol. 21. - Р. 27-48.