Костяные Предметы Неолитического Курганного Могильника Автодром-1А

Автор: Бобров В.В., Вальков И.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

Данная работа посвящена результатам изучения костяных изделий, обнаруженных в ходе раскопок на могильнике неолитического времени Автодром-1А в 2015 г. Объект расположен на северо-западе Барабинской лесостепи и представляет собой один из древнейших курганных могильников Северной Азии, а выявленные на нем погребения соотносятся с древностями артынской археологической культуры позднего неолита. Выявленные в насыпи кург. 1 и расположенных под ней погребениях костяные предметы в функциональном отношении представлены украшениями (подвески из кости и зубов животных), проколками, наконечниками стрел, стамеской. Для выяснения назначения и особенностей технологии изготовления указанных артефактов использовался комплексный подход, сочетающий трасологический, технологический и типологический методы, а также методы зооархеологии. Особенное место среди находок занимают наконечник стрелы шигирского типа и фрагмент оправы вкладышевого ножа, переоформленный и вторично использовавшийся в качестве проколки. Эти предметы являются, в свою очередь, и хронологическими маркерами. Делается вывод о том, что все использованные в погребальном обряде могильника Автодром-1А артефакты из кости имели сугубо утилитарное назначение и несут на себе следы использования в хозяйственных процессах и повседневной жизни. Это указывает на отсутствие практики специального производства погребального инвентаря у носителей артынской археологической культуры. Полученные в процессе исследования сведения позволяют дополнить картину хозяйственной жизни и погребального обряда населения Барабинской лесостепи в позднем неолите, а также отражают некоторые аспекты технологических решений и мировоззрения.

Барабинская лесостепь, поздний неолит, артынская культура, курганный могильник, изделия из кости

Короткий адрес: https://sciup.org/145146462

IDR: 145146462 | УДК: 903.01 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0066-0073

Текст научной статьи Костяные Предметы Неолитического Курганного Могильника Автодром-1А

В 2015 г. Кузбасским археологическим отрядом под руководством одного из авторов были продолжены раскопки на поселении Автодром-1 в окрестностях с. Венгерово Новосибирской обл. (северо-запад Барабинской лесостепи). Одним из объектов исследования стал кург. 1, на основании обнаруженных артефактов (характерной группы керамики, каменных орудий, украшений из зубов животных, биконического наконечника шигирско-го типа), а также специфики погребальных сооружений и обряда отнесенный к артынской культуре позднего неолита (V тыс. до н.э.) и в дальнейшем получивший наименование «Автодром-1А» [Бобров, Марочкин, Юракова, 2015; 2020]. Курган имел округлую форму, диаметр до 8 м и высоту относительно материка до 0,4 м. В нижнем горизонте насыпи, а также в трех из четырех расположенных под ней погребениях, были зафиксированы изделия из кости и зубов животных. Ввиду фрагментарности сведений о костяной индустрии населения Западной Сибири в эпоху неолита данные находки имеют высокое значение.

Материалы и методы исследования

Комплексное изучение коллекции осуществлялось с применением трасологического анализа, позволяющего установить особенности технологии изготовления и использования артефактов. Основные методические положения подобных исследований отражены в работах ряда отечественных и зарубежных авторов [Campana, 1989; Бородов-ский, 1997; Vitezović, 2016; и др.]. Для этих целей применялся стереоскопический микроскоп Ломо МСП-1 (вариант 2). Кроме того, нашли применение технологический и типологический методы, а также методы зооархеологии, позволяющие идентифицировать заготовки, из которых были выполнены изделия. Каждый из указанных методов имеет ограничения, связанные с особенностями состава и сохранности коллекции. На возможность выяснения видовой принадлежности кости влияла степень модификации исходной заготовки.

Проанализированный комплекс включал в себя 17 экз. украшений, охотничьего вооружения, орудий труда и костей без признаков модификации. В одном случае установление даже предположи- тельного функционального назначения оказалось невозможным. Четыре предмета из указанного числа не выявили следов антропогенного воздействия и были отнесены к неартефактному материалу.

Результаты исследования и их обсуждение

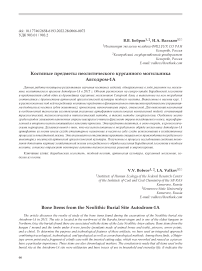

Украшения. Данная категория костяных предметов является наиболее распространенным атрибутом неолитических погребений [Шмидт, 2020, с. 224]. В материалах рассматриваемого памятника представлена подвесками/нашивками из кости (3 экз.) и клыков (4 экз.) животных. Изделия из клыков следует рассматривать в качестве нашивок на элементы одежды. На ушках двух экземпляров была выявлена зона износа, позволяющая судить о способе их крепления (рис. 1, 1 ). Очевидно, что подобным образом крепились и два других аналогичных изделия, утратившие части ушек. Такая интерпретация подтверждается экспериментальными данными [Osipowicz et al., 2020]. Исследователями высказывается мнение о том, что повседневное ношение украшенной нашивками одежды маловероятно [Вадец-кая, 2015, с. 18; Шмидт, 2020, с. 225]. Тем не менее, в рассматриваемом случае они крайне малочисленны, а также явно имеют интенсивную и четко локализованную заполировку на ушке (в той части зуба, где она не может возникнуть при жизни животного). Таким образом, можно говорить о неоднократности использования одежды (или ее элементов) с нашивками: либо в особенных жизненных ситуациях [Шмидт, 2020, с. 225], либо в повседневной жизни.

Следы износа от закрепления на одежде присутствуют и на выступающих частях так называемых каплевидных подвесок. На одной из них выявлены интенсивные зоны заполированности и разнонаправленных линейных следов (рис. 1, 2–7 ). Подобные подвески нередко встречаются в неолитических могильниках Барабинской лесостепи и сопредельных территориях (могильники Сопка-2, Венгерово-2А, Солонцы-5, Усть-Иша и др.) [Молодин, 2001, с. 22, рис. 10; Молодин, Мыльникова, Нестерова, 2016, рис. 13; Кунгурова, 2005, с. 18, рис. 26, 32, 36; Кирюшин, Кунгурова, Кади-ков, 2000, с. 17, 18, рис. 24, 26]. Следует признать, что подобные украшения могли использоваться и как подвески [Молодин, 2001, рис. 10], и как нашивки [Кунгурова, 2005, рис. 45, 46]. Каплевидные

Рис. 1. Украшения из кости и зубов животных могильника Автодром-1А.

1 – нашивка из клыка животного (фото и рисунок с реконструкцией способа крепления); 2–6 – видоизменения на поверхности костяных подвески; 7–9 – костяные подвески.

подвески-нашивки могут иметь некоторые морфологические различия. Например, верхняя часть изделий с памятников Сопка-2 и Солонцы-5 усечена и имеет прямой срез. Для рассматриваемых предметов с памятника Автодром-1А, как и коллекций могильников Венгерово-2А и Усть-Иша, мы имеем 68

дело в основном со скругленным верхним краем разной степени (рис. 1, 7–9). На краях отверстий каплевидных подвесок-нашивок сохранились технологические следы (рис. 1, 3–4). Они отражают процесс проделывания отверстий, выполнявшийся с помощью ножа провертывающими движениями с двух сторон (встречные отверстия не всегда точно сходятся). На одном предмете в расположенной под отверстием зоне имеются видоизменения, возникшие в результате выскабливания, направленного на уплощение поверхности вокруг отверстия (рис. 1, 2). Таким образом, абсолютно все изученные украшения (нашивки и подвески), сохранность которых позволяет анализировать видоизменения поверхности, несут на себе признаки использования. Из этого следует, что они не являлись специальным погребальным подношением, а использовались как предметы повседневного обихода.

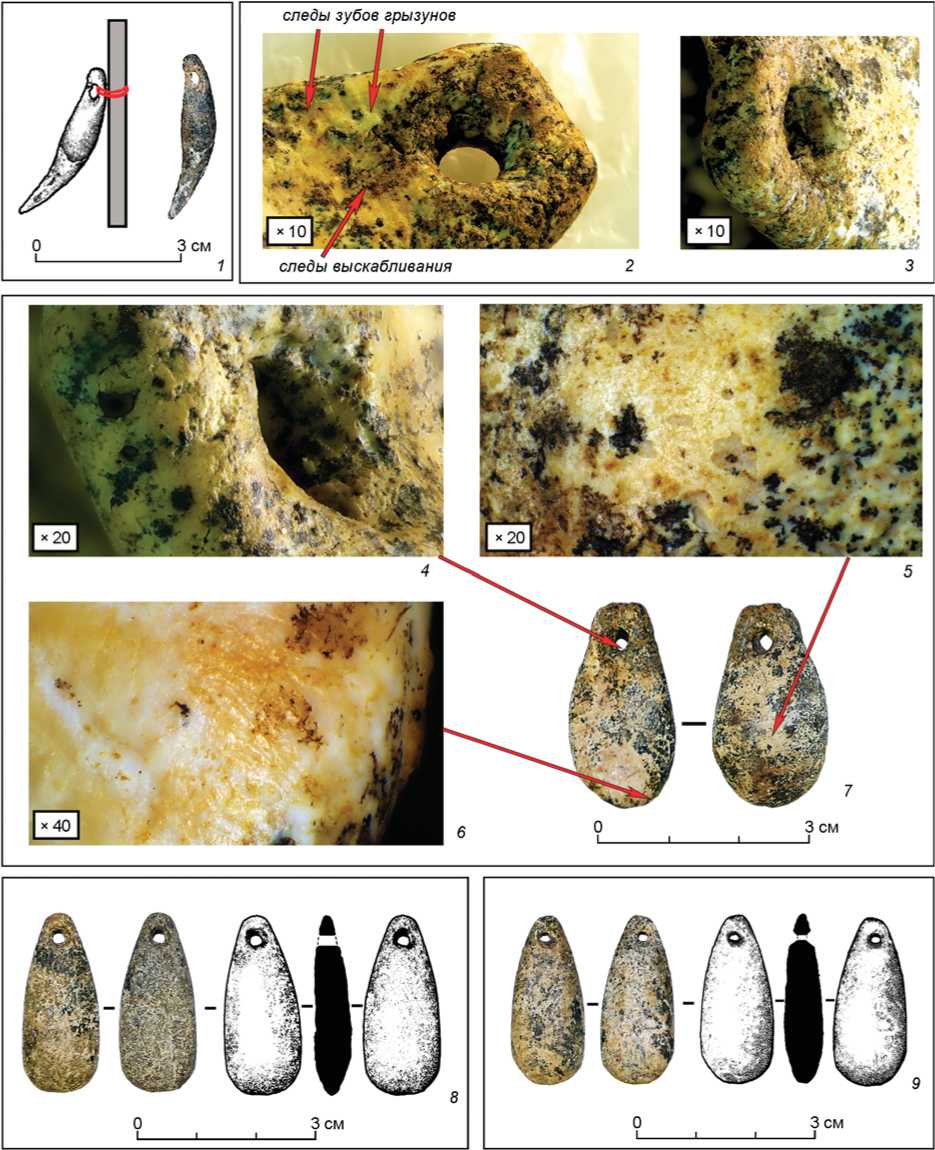

Проколки. Как и предыдущая категория инвентаря, проколки являются неотъемлемым атрибутом захоронений различных эпох, что очевидно связано с особой магической ролью в погребальной обрядности острых предметов [Гришин, 2002, с. 303]. Существует версия, что проколки и кочедыки из грифельных костей лося в эпоху неолита могли использоваться в качестве булавок для скрепления шкур животных, в которые могли быть завернуты умершие перед погребением [Костылева, 2018, с. 292]. Функционально к проколкам отнесены два предмета. Первая выполнена из грифельной кости лося (рис. 2, 2). Удобство естественной формы этого сырья определило широкое хронологическое и территориальное бытование таких вещей. Ближайшими аналогиями являются проколки, обнаруженные в четырех неолитических погребениях Сопки-2 [Моло-дин, 2001, с. 22]. На проколке из грифельной кости с Автодрома-1А утрачен рабочий край. Сохранность поверхности в основном неудовлетворительная, однако на нескольких сохранившихся участках имеются заполированность и направленные близко к длинной оси, но пересекающиеся под разными углами линейные следы (рис. 2, 2). Последние являются результатом обработки строганием. Близкая к острию область сохранила видоизменения, возникшие от обработки каменным инструментом. Там присутствуют плавно изогнутые канавки с линейными следами внутри, что является результатом микронеровностей на рабочем крае, использовавшегося при обработке каменного инструмента. Вторая проколка представляет собой переоформленную основу вкладышево-го ножа (рис. 2, 1). Предположительно, предмет был сломан на определенном этапе изготовления, после чего использовался в качестве проколки. Обращает на себя внимание малая глубина проработки паза. В то же время он был не просто вырезан, а, вероятно, тщательно выскабливался и оформлялся, в силу чего приобрел достаточно скругленный, а не V-образный профиль (рис. 2, 1). В то же время, бесспорным является факт намеренного оформления и приостре-ния обломленного края. Нам представляется, что как проколка/шило использовались два острых края инструмента. На них не образовалось значительного износа и скругления острия. Поэтому можно говорить о непродолжительном его использовании.

Наконечники стрел. Два обнаруженных костяных наконечника стрел представлены разными типами. В первом случае это иволистный черешковый наконечник (рис. 2, 3 ). Он изготовлен из трубчатой кости и сохранил едва заметный естественный «желобок». Внешняя часть стенки кости обработана строганием с небольшими гранями. Следы обработки практически не фиксируются и сохранились лишь частично на поверхности насада. Кончик бойка обломлен, однако говорить о том, является ли это результатом его непосредственного применения, достаточно сложно. Имеется заполировка на ребрах и отдельных участках поверхности пера, что может быть результатом намеренной обработки или же длительного ношения в составе колчанного набора. В целом наконечник является достаточно типичным и широко распространенным для эпохи неолита – энеолита.

Наиболее интересен наконечник стрелы шигир-ского типа (рис. 2, 4 ). Основной ареал распространения таких изделий – Зауралье и таежная зона Евразии. В последние два десятилетия ряд шигирских наконечников был обнаружен на территории Сибири, и в частности, в Барабинской лесостепи (Соп-ка-2/1, Венгерово-2А, Усть-Тартас-2, Васьковский могильник, Жигаловское захоронение) [Молодин, 2001, с. 21–22, рис. 10, 5, 6 ; Молодин, Мыльникова, Нестерова, 2016, с. 41, рис. 13, 9; Молодин и др., 2020, с. 177, рис. 3, 4 ; Бердникова, 2013, с. 165, рис. 2. 3 ; Бородкин, 1967]. Хотя рассматриваемый наконечник могильника Автодром-1А близок указанным аналогиям, все же его крайне сложно назвать типологически идентичным. Во-первых, он имеет короткий редуцированный насад, что, хотя и свойственно наконечникам шигирского типа (тип I по С.Н. Савченко), все же не характерно для основной их массы, а также не тождественно обнаруженным в Сибири предметам [Савченко, 2007, с. 253]. Во-вторых, хотя наконечник биконический, по существу он является таковым только в одной плоскости, так как его конструкция включает глубокий желоб, сохранившийся от естественной формы сырья – трубчатой кости. Далеко не все наконечники шигирского типа составлены из двух идеальных конусов, но все же настолько явная выпуклая форма анализируемого предмета – явление нетипичное. Определенная конструктивная близость наконечника просматривается с ранненеолитическими находками Днепро-Двинского междуречья [Малютина, 2018, рис. 1, 3, 7 ]. Они имеют такой же редуцированный насад и приплюснутую форму, но отличаются более выделенным острием.

Рис. 2 . Орудия и изделия из кости могильника Автодром-1А.

1 - оправа вкладышевого ножа/ проколка (рисунок и фото с увеличением отдельных частей); 2 - проколка со следами обработки и утилизации; 3 - наконечник стрелы со следами обработки и утилизации ; 4 - наконечник шигирского типа (фото и рисунок) ; 5 - стамеска (фото и рисунок).

Обнаруженный на памятнике Автодром-1А наконечник слабо заострен, а верхний составной конус гораздо меньше нижнего (переходящего в насад), за счет чего образуется тупой угол. Возможно он выполнял роль томара, главной целью использования которого было не повредить шкуру зверя. На- личие подобных тупых наконечников прослеживается уже в снаряжении мезолитических охотников [Жилин, 2021, с. 31]. Каких-либо технологических следов на поверхности наконечника не выявлено.

Стамеска/долото. Предмет отнесен к данной категории типологически и имеет оформлен- ный рабочий край (рис. 2, 5). Микроповерхность полностью уничтожена в результате археологи-зации. Похожие по морфологическим характеристикам (вытянутых форм с клиновидным широким рабочим краем) предметы из мезолитических и неолитических памятников в случае наличия сохранившейся поверхности часто интерпретируются именно как стамески [Lisowski, Pyżewicz, Frankiewicz, 2017, p. 260, fig. 6] Тем не менее, прямой перенос их функции на анализируемый предмет некорректен, а сравнение лишь указывает на предположительное назначение.

Функцию еще одного артефакта (костяной пластины) столь же плохой сохранности установить невозможно.

Заключение

Представленные выше данные об обнаруженных в погребальных комплексах ко стяных изделиях дополняют картину погребального обряда и хозяйства населения Барабинской лесостепи в позднем неолите. Они свидетельствуют о том, что в погребальной практике находили отражение предметы повседневного обихода (персональные украшения и элементы декора одежды), орудия труда (проколки, стамеска), а также охотничье вооружение (наконечники стрел). Семантиче ская зеркальность образов «жилища» и «могилы» проявлялась не только в схоже сти организации пространства неолитических курганов и жилищ [Бобров, Марочкин, Юракова, 2020, c. 124–125], но и сопроводительном инвентаре. Последний, как свидетельствуют признаки износа на орудиях и украшениях, не изготавливался в ритуальных целях, а использовался владельцами при жизни. Обращает на себя внимание то, что украшения находятся в погребениях в «ситуациях использования». Подвески из кости и зубов в группе захоронений 1 и погр. 2 обнаружены в области груди или шеи погребенных. Наконечник шигирского типа в погр. 4 расположен у левого бедра бойком вверх, что тоже не исключает возможности «функционального» расположения. Некоторые исследователи на основании выявления износа сопроводительного инвентаря погребений конца каменного века отмечают, что он отражает типы убеждений сообщества: продолжение после смерти тех же видов деятельности, которые присущи социальному статусу погребенного [Mărgărit, Virag, 2019, p. 27]. Тем не менее из этого не обязательно следует вывод о том, что погребенный при жизни был владельцем сопровождавших его вещей. Стоит, очевидно, согласиться с тем, что в позднем неолите, и для территории Сибири в частности, не суще ствовало специального производства погребального инвентаря, о чем свидетельствует то, что обнаруживаемые в погребениях орудия и изделия могут быть незавершенными, изношенными, сломанными, переоформленными и пр. [Sohn, 2008, p. 67]. Яркий пример – наконечник стрелы с обломленным бойком и проколка, переоформленная из оправы кинжала. Последнее может свидетельствовать об особом типе взаимодействия природы и человека, выражавшемся в бережном отношении к костному сырью, которое, как можно предположить, не было дефицитным в условиях охотничьего хозяйства. Важной является и роль костяных изделий в обосновании относительной хронологии погребальных комплексов (тип костяного наконечника, оправа вкладышевого ножа, характерные подвески и нашивки из кости и зубов). Таким образом, полученная в результате исследования информация достаточно многогранна, и демонстрирует перспективность для реконструкции хозяйства и технологических решений, социальной сферы и погребальной практики неолитического населения Западной Сибири.

Статья подготовлена в рамках работ по Государственному заданию Министерства науки и высшего образования РФ № 0286-2021-0011 «Социокультурогенез и трансграничное взаимодействие древних и средневековых обществ в контактных зонах Западной и Средней Сибири».

Список литературы Костяные Предметы Неолитического Курганного Могильника Автодром-1А

- Бердникова Н.Е. «Шигирский» наконечник на Верхней Лене (Прибайкалье) // Изв. Ирк. гос. ун-та. Сер.: Геоархеология. Этнология. Антропология. – 2013. – № 1 (2). – С. 156–173.

- Бобров В.В., Марочкин А.Г., Юракова А.Ю. Исследования поселенческих и погребальных комплексов эпохи неолита на памятнике Автодром-1 в Барабинской лесостепи в 2015 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. – Т. 21. – С. 23–27.

- Бобров В.В., Марочкин А.Г., Юракова А.Ю. Курганы в погребальной практике поздненеолитического населения Юга Западной Сибири // Тр. VI (XXII) Всерос. археологического съезда в Самаре: В 3-х т. Том I. – Самара: Самарск. гос. педагог. ун-т, 2020. – С. 124–125.

- Бородкин Ю.М. Материалы неолитического погребения у с. Васьково // Изв. лаборатории археологических исследований. – Кемерово, 1967. – Вып. I. – С. 101–107.

- Бородовский А.П. Древнее косторезное дело юга Западной Сибири. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1997. – 224 с.

- Вадецкая Э.Б. Вышивка из зубов соболя на погребальных одеждах населения окуневской культуры // Мировоззрение населения Южной Сибири и Центральной Азии в исторической ретроспективе. – 2015. – № 8 (8). – С. 7–20.

- Гришин А.Е. Использование костяных проколок и бронзовых шильев в погребальной практике кротовской культуры // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2002. – Т. 8. – С. 299–304.

- Жилин М.Г. Функциональная классификация предметов вооружения из кости и рога в мезолите лесной зоны Восточной Европы. – М.: ИА РАН, 2021. – 180 с.

- Кирюшин Ю.Ф., Кунгурова Н.Ю., Кадиков Б.Х. Древнейшие могильники северных предгорий Алтая. – Барнаул; Изд-во Алт. гос. ун-та, 2000. –117 с.

- Костылева Е.Л. Артефакты из органических материалов из захоронений и «святилищ» могильника Сахтыш IIа (Центральная Россия) // Historia Provinciae – Журн. региональной истории. – 2018. – Т. 2. – № 4. – С. 286–324.

- Кунгурова Н.Ю. Могильник Солонцы-5. Культура погребенных неолита Алтая. – Барнаул: Барнаул. юрид. ин-т МВД России, 2005. – 128 с.

- Малютина А.А. Костяной и роговой инвентарь памятников раннего неолита Днепро-Двинского междуречья: технологические и функциональные особенности, контекст // Самарский научн. вестн. – 2018. – Т. 7. – № 3 (24). – С. 240–247.

- Молодин В.И. Памятник Сопка-2 на реке Оми (культурно-хронологический анализ погребальных комплексов эпохи неолита и раннего металла). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2001. – Т.1. – 128 с.

- Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Нестерова М.С. Погребальные комплексы эпохи неолита Венгерово-2А (юг Западно-Сибирской равнины): результаты мультидисциплинарных исследований // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2016. – № 2. – С. 30–46.

- Молодин В.И., Мыльникова, Л.Н., Кобелева Л.С., Хансен С., Селин Д.В., Нестерова М.С., Кудинова М.А., Райнхольд С., Швецова Е.С., Бобин Д.Н. Поздненеолитический погребальный комплекс на памятнике Усть-Тартас-2 (Венгеровский район Новосибирской области) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН , 2020. – Т. 26. – С. 172–180.

- Савченко С.Н. Костяные наконечники стрел «шигирского типа» с уплощенной головкой и длинным стержнем в собрании Свердловского областного краеведческого музея // Своеобразие и особенности адаптации культур лесной зоны Северной Евразии в финальном плейстоцене – раннем голоцене. – М.: Изд-во ИА РАН, 2007. – С. 253–273.

- Шмидт А.В. Неолитическая одежда в ретроспективе погребальных комплексов Юга Западной Сибири // Тр. VI (XXII) Всерос. археологического съезда в Самаре: В 3-х т. Том I. – Самара: Самар. гос. педагог. ун-т, 2020. – С. 224–226.

- Campana D.V. Natufi an and Protoneolithic bone tools: The Manufacture and Use of Bone Implements in the Zagros and the Levant. – Oxford: Arhaeopress, 1989. – 156 p. – (British Archaeological Reports, International Series. Vol. 494.).

- Lisowski M., Pyżewicz K., Frankiewicz M. Multiaspect analysis of neolithic bone tools from Kopydłowo, site 6, Poland // Cuadernos de prehistoria y arqueología de la Universidad de Granada. – 2017. – P. 245–267.

- Mărgărit М., Virag С. Vânător i în lumea «de dincolo». Analiza inventarului funerar confecționat din materii osoase, provenind dintr-un mormânt din necropola eneolitică de la Urziceni (Vamă), (jud. Satu Mare) // Satu Mare. Studii şi comunicări. Seria arheologie. (2015–2016). – Satu Mare, 2019. – P. 23–34.

- Osipowicz G., Piličiauskienė G., Orłowska J., Piličiauskas G. An occasional ornament, part of clothes or just a gift for ancestors? The results of traceological studies of teeth pendants from the Subneolithic sites in Šventoji, Lithuania // J. of Archaeol. Sci.: Reports. – 2020. – Vol. 29 (102130). – P. 1–14.

- Sohn M. Entre signe et symbole: les fonctions du mobilier des sepultures collectives d’Europe occidentale a la fi n du Neolithique // La valeur fonctionnelle des objets sépulcraux, Actes de la table ronde d’Aix-en-Provence (25—27 oct. 2006). Aix-en-Provence: APPAM, 2008. – P. 53–71.

- Vitezović S. Metodologija proučavanja praistorijskih koštanih industrija. – Beograd, 2016. – 142 p.