Костяные пронизки ранней стадии верхнего палеолита из центрального зала Денисовой пещеры

Автор: Шуньков М.В., Федорченко А.Ю., Козликин М.Б.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 4 т.51, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты технологического и функционального анализа костяных пронизокранней стадии верхнего палеолита из слоя 11 в центральном зале Денисовой пещеры, расположенной на северо-западе Алтая. Эти изделия являются одной из наиболее массовых категорий украшений начала верхнего палеолита в материалах пещеры. Реконструирована технологическая последовательность производства бусин-пронизок, включавшая несколько стадий - подбор заготовки, обработку строганием, изготовление преформы способом усечения эпифизов, нанесение на преформу орнамента, нанесение разметки для разделения преформы на короткие трубочки, ее деление с помощью пиления или резания, фрагментацию по надрезам, удаление губчатого вещества и выравнивание мест надрезов. С учетом отсутствия заготовок и диагностичных отходов производства в технологическом контексте комплекса высказано предположение об изготовлении цилиндрических бусин за пределами изученного участка центрального зала пещеры. На основе трасологического анализа на украшениях выявлены следы износа, вызванного контактом предметов с одеждой или кожей человека, а также их крепления на нитке или тонком ремешке. Пронизки широко использовались верхнепалеолитическими обитателями пещеры в качестве элементов украшения одежды, личных нательных ожерелий и, вероятно, браслетов. Установлено, что наибольшее сходство алтайские бусины-пронизки имеют с ориньякскими изделиями из близких по возрасту, но территориально значительно удаленных комплексов Западной, Центральной и Восточной Европы.

Горный алтай, денисова пещера, начало верхнего палеолита, пронизки, трасологический и технологический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/145146942

IDR: 145146942 | УДК: 903.01 | DOI: 10.17746/1563-0102.2023.51.4.003-014

Текст научной статьи Костяные пронизки ранней стадии верхнего палеолита из центрального зала Денисовой пещеры

Пронизки в виде полых предметов удлиненной цилиндрической формы, выполненные, как правило, из диафизов трубчатых костей млекопитающих или птиц, реже – из бивня мамонта, раковин морских моллюсков или поделочного камня, составляют одну из наиболее выразительных групп неутилитарных изделий верхнего палеолита [Абрамова, 1962; Averbouh, 1993; Vanhaeren, d’Errico, 2006; Wright et al., 2014]. Эти предметы часто называют «цилиндрические бусины», «бусины-пронизки», а в англо- и франкоязычных источниках «tubular beads» и «perles tubulaires» [Vanhaeren, d’Errico, 2011; Rigaud et al., 2014]. От других полых изделий из кости (типа игольников или рукоятей, имевших утилитарное назначение) бусины-пронизки отличаются прежде всего размерами – их длина редко превышает 40 мм [Averbouh, 1993]. Костяные пронизки часто украшены орнаментом и несут следы интенсивного контакта с мягким органическим материалом, что позволяет интерпретировать их как предметы личного украшения [Герасимов, 1941], пуговицы [Хлопачев, 2011] или музыкальные инструменты [Лбова, Кожевникова, 2016]. Благодаря выразительному облику, орнаментированные цилиндрические бусины часто рассматриваются в качестве специфических элементов культурной принадлежности и хронологических маркеров различных комплексов верхнего палеолита Евразии [Vanhaeren, d’Errico, 2006; Rybin, 2014].

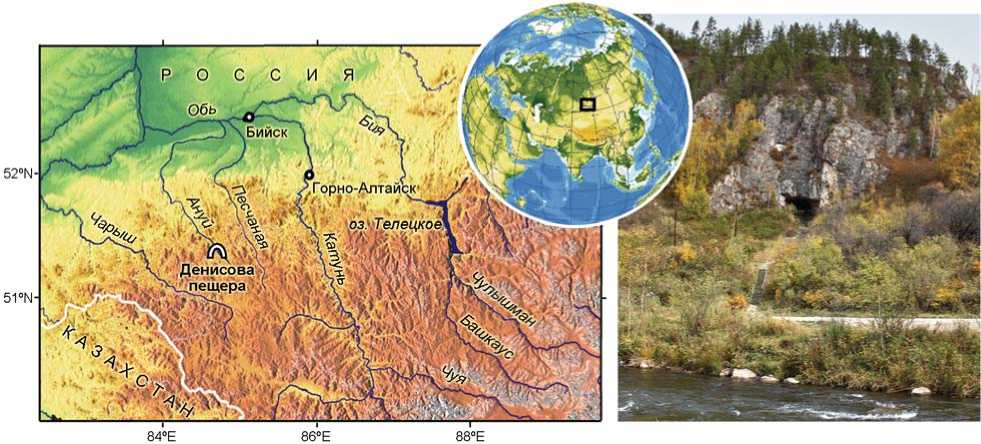

В Северной Азии костяные бусины-пронизки получили распространение еще на ранних этапах верхнего палеолита – от Алтая на западе до Забайкалья на востоке, Яно-Индигирской низменности на севере и Цен- трального Китая на юге [Абрамова, 1962, 1979; Лбова, 2000; Деревянко, Шуньков, 2004; Питулько, Павлова, Иванова, 2014; d’Errico et al., 2021]. В верхнепалеолитических комплексах этой обширной территории они представлены, как правило, только единичными экземплярами или небольшими сериями. Исключением являются материалы Янской стоянки – в них зафиксирована крупнейшая – ок. 300 экз. – в Сибири коллекция цилиндрических бусин из трубчатой кости [Питуль-ко, Павлова, Иванова, 2014]. Вторая по численности и вместе с тем одна из наиболее древних серий костяных пронизок, включающая более 50 экз., происходит из верхнепалеолитических комплексов Денисовой пещеры в Горном Алтае (рис. 1) [Деревянко, Шуньков, Козликин, 2020; Shunkov et al., 2020].

Цилиндрические бусины из кости были выявлены в комплексах верхнего палеолита на всех основных участках Денисовой пещеры. В настоящее время наиболее полно изучены изделия из восточной [Shunkov et al., 2020] и южной [Шуньков, Федорченко, Козли-кин, 2019] галерей. В ранее опубликованных работах приводятся данные о пронизках из центрального зала (раскопы 1984, 1993–1995, 1997 и 2016 гг.) [Шунь-ков, Кривошапкин, Анойкин, 1995; Природная среда..., 2003; Деревянко, Шуньков, 2004; Шуньков и др., 2016]. Сведения о цилиндрических бусинах из Денисовой пещеры отражены в обзорных работах, посвященных формированию символического поведения и распространению древнейших украшений в Евразии [Синицын, 2005; d’Errico, Vanhaeren, 2009; Wright et al., 2014]. При этом большая часть пронизок верхнего палеолита из пещеры остается вне фокуса специальных исследований c точки зрения технологии производства и способов их использования, а пред-

Рис. 1. Расположение Денисовой пещеры.

ставленные ранее реконструкции основаны на небольших выборках изделий и нуждаются в верификации [Шуньков и др., 2016; Шуньков, Федорченко, Козли-кин, 2017; Shunkov et al., 2020].

К слою 11 в центральном зале пещеры относится наиболее представительная коллекция бусин-прони-зок раннего верхнего палеолита Сибири.

Цель статьи – представить результаты детального анализа всей коллекции костяных пронизок раннего верхнего палеолита, обнаруженных в центральном зале Денисовой пещеры. Превосходная сохранность и серийность позволяют считать эти изделия основным источником для реконструкции технологий производства и особенностей использования древнейших сибирских пронизок.

Материалы и методы исследования

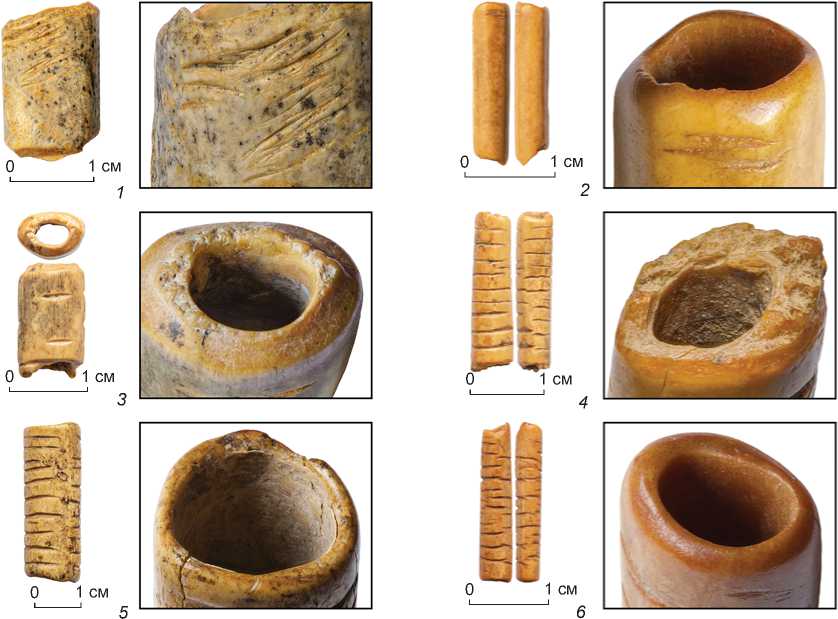

Коллекция ранней стадии верхнего палеолита из центрального зала Денисовой пещеры включает 28 изделий, связанных с производством костяных пронизок (см. таблицу ): 27 предметов являются готовыми украшениями двух типов – орнаментированными (19 экз.) (рис. 2, 3) и неорнаментированными или простыми (8 экз.) (рис. 4), один предмет – продольно расколотый фрагмент преформы (рис. 5, 1 ). Целыми сохранились 16 изделий, признаки продольного слома имеют семь артефактов, следы продольной и поперечной фрагментации отмечены на четырех пронизках.

Все пронизки найдены в 1984–2018 гг. в раскопе площадью 21 м2. Большая часть изделий (21 экз.) зале-

Костяные пронизки начала верхнего палеолита из центрального зала Денисовой пещеры

|

№ |

Год |

Слой |

Кв. |

Тип |

Фрагментация |

Длина, мм |

Ширина, мм |

Толщина, мм |

Рис. |

|

1 |

1995 |

11.2 |

Е-8 |

Орнаментированная |

Продольная и поперечная |

7,53 |

4,84 |

1,57 |

2, 1 |

|

2 |

1997 |

11.2 |

Ж-7 |

» |

Нет |

17,72 |

8,75 |

6,25 |

2, 6 |

|

3 |

1997 |

11.2 |

Ж-8 |

» |

Продольная |

31,03 |

6,02 |

1,88 |

3, 9 |

|

4 |

2016 |

11.2 |

Ж-8 |

» |

Нет |

22,71 |

10,22 |

8,55 |

2, 9 |

|

5 |

2016 |

11.2 |

Ж-8 |

Неорнаментированная |

» |

22,43 |

4,36 |

3,67 |

4, 2 |

|

6 |

2019 |

11.2 |

Ж-8 |

Орнаментированная |

» |

4,62 |

4,01 |

3,57 |

2, 5 |

|

7 |

1984 |

11 яма |

Д-7 |

» |

» |

34,33 |

13,70 |

12,56 |

3, 8 |

|

8 |

1984 |

11 яма |

Д-7 |

» |

» |

14,46 |

7,11 |

5,99 |

2, 10 |

|

9 |

1984 |

11 яма |

Д-6 |

Неорнаментированная |

» |

36,05 |

4,70 |

4,09 |

4, 1 |

|

10 |

1984 |

11 яма |

Д-7 |

» |

» |

17,39 |

4,18 |

3,81 |

4, 3 |

|

11 |

1984 |

11 яма |

Д-7 |

Орнаментированная |

Продольная |

10,98 |

4,59 |

2,10 |

2, 4 |

|

12 |

1984 |

11 яма |

Д-6 |

Неорнаментированная |

Нет |

23,69 |

13,95 |

12,56 |

4, 7 |

|

13 |

1995 |

11.4 |

– |

Орнаментированная |

» |

29,97 |

5,86 |

3,86 |

3, 4 |

|

14 |

1995 |

11.4 |

Е-6 |

» |

» |

21,54 |

5,75 |

4,76 |

3, 1 |

|

15 |

1995 |

11.4 |

Е-8 |

» |

Продольная и поперечная |

21,12 |

6,66 |

2,00 |

3, 5 |

|

16 |

1997 |

11.4 |

Ж-8 |

» |

То же |

24,47 |

7,30 |

3,22 |

3, 7 |

|

17 |

1997 |

11.4 |

Ж-7 |

» |

Продольная |

29,62 |

5,22 |

1,92 |

3, 6 |

|

18 |

2016 |

11.4 |

Ж-6 |

Неорнаментированная |

Нет |

18,49 |

11,83 |

11,31 |

4, 8 |

|

19 |

1994 |

11.5 |

Е-7 |

Орнаментированная |

Продольная |

23,60 |

8,19 |

3,65 |

3, 3 |

|

20 |

1997 |

11.5 |

Ж-7 |

» |

Нет |

20,16 |

4,26 |

3,48 |

3, 2 |

|

21 |

1984 |

11 |

Д-8 |

Неорнаментированная |

» |

9,62 |

9,30 |

6,99 |

4, 6 |

|

22 |

1992 |

11 |

Г-5 |

Орнаментированная |

Продольная и поперечная |

8,54 |

5,29 |

2,40 |

2, 2 |

|

23 |

1992 |

11 |

Д-5 |

Преформа |

Продольная |

34,89 |

11,93 |

5,83 |

5, 1 |

|

24 |

1993 |

11 |

В/Д-5 |

Орнаментированная |

» |

10,30 |

8,58 |

5,34 |

2, 3 |

|

25 |

1993 |

11 |

В-5 |

Неорнаментированная |

» |

30,77 |

9,39 |

4,48 |

4, 4 |

|

26 |

1994 |

11 |

Е-6 |

» |

Нет |

17,41 |

12,16 |

12,05 |

4, 5 |

|

27 |

1994 |

11 |

Б-8 |

Орнаментированная |

Продольная |

13,21 |

7,69 |

2,74 |

2, 8 |

|

28 |

2018 |

11 |

Б-8/9 |

» |

Нет |

16,49 |

8,75 |

7,26 |

2, 7 |

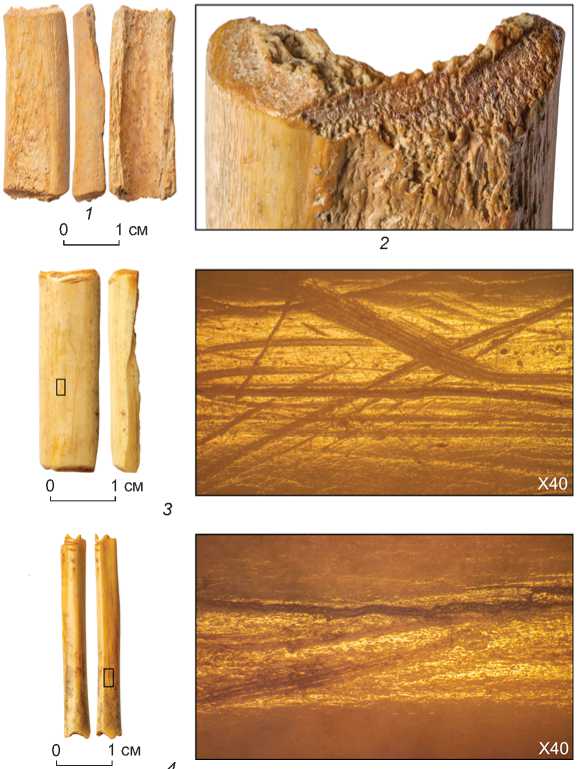

Рис. 2. Орнаментированные пронизки из слоя 11 в центральном зале Денисовой пещеры.

гала в отложениях слоев 11.2, 11.4 и 11.5, концентрируясь на участке кв. Д–Ж/6–8 (см. таблицу ). Шесть изделий происходят из литологического подразделения 11.2 в кв. Ж/7–8 и Е–8. Еще шесть украшений этого типа были обнаружены в заполнениях двух искусственных углублений/ям, отмеченных на площади раскопа 1984 г. в кв. Д/6–7 и стратиграфически связанных с верхней частью толщи слоя 11 [Природная среда…, 2003, с. 132]. В нижней части отложений слоя 11 залегали восемь пронизок: шесть – в подразделении 11.4 на участке кв. Е–Ж/6, Ж–7 и Е–Ж/8, две – в слое 11.5 в кв. Е–Ж/7. Восемь украшений обнаружены при разборе фаунистических коллекций, а также в результате промывки отложений слоя 11 из обвала стенок раскопа.

Согласно данным биостратиграфии и абсолютного датирования, отложения слоя 11 в центральном зале пещеры накапливались в период, соответствующий первой половине МИС 3 [Там же]. Наиболее ранние радиоуглеродные даты для литологического подразделения 11.4 установлены методом прямого датирования двух артефактов – костяного наконечника и шила: 39 300 ± 1 200 (OxA-34877) и 41 200 ± ± 1 400 (Ox-A30271) / 42 900 ± 2 000 л.н. (OxA-29872) [Douka et al., 2019]. Более молодой возраст определен AMS-датированием по костным остаткам со следами разделки и углю –

Рис. 3. Орнаментированные пронизки из слоя 11 в центральном зале Денисовой пещеры.

Рис. 4. Неорнаментированные пронизки из слоя 11 в центральном зале Денисовой пещеры.

от 32 150 ± 450 (OxA-34725) до 34 990 ± ± 340 л.н. (OxA-34722); близкие данные получены для слоя 11.2 – от 33 900 ± 380 (OxA-X-2696-40) до 34 600 ± 600 л.н. (OxA-34919). Календарные значения этих радиоуглеродных определений соответствуют 38 000–40 000 л.н., что согласуется с данными OSL-датирования [Jacobs et al., 2019].

Реконструкция процессов обработки ко стяного сырья опиралась на анализ технологического контекста, морфологии артефактов и технологической последовательности их изготовления [Crémades, 1994; Teyssandier, Liolios, 2003; Laroulandie, d’Errico, 2004]. Для верификации полученных результатов привлекались опубликованные экспериментальные данные [Buc, 2011; Buc, Acosta, Mucciolo, 2014; Orłowska, Ćwiek, Osipowicz, 2022]. Способы использования украшений определялись на основе экспериментально-трасологического анализа [Álvarez, Mansur, Pal, 2014; Bradfield, 2015; Osipowicz et al., 2020]. Первичный анализ артефактов при увеличении ×7,5–×45

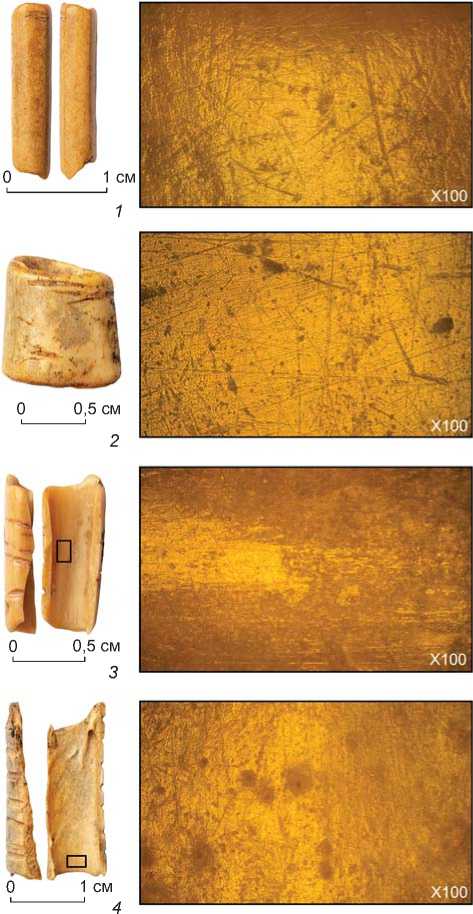

Рис. 5. Фрагмент преформы неорнаментирован-ных пронизок ( 1 ), фрагмент со следами усечения диафиза пилением ( 2 ), фрагмент готовых пронизок со следами строгания ( 3 , 4 ) из слоя 11 в центральном зале Денисовой пещеры.

проводился с помощью микроскопа Altami СМ0745-Т, исследование на микроуровне (×100–×500) – микроскопа Olympus ВНМ. Фотофиксация следов осуществлялась с использованием камеры Canon EOS 5D Mark IV, объективов EF 100mm f/2.8 Macro USM и MP-E 65mm F2.8 1-5X Macro, штатива с ручной наводкой на резкость. Для получения изображений следов с фокусировкой по всей площади одного кадра применялась программа Helicon Focus.

Идентификация видовой принадлежности животных, кости которых отбирались для изготовления украшений, базировалась на определениях, сделанных на основе анализа размеров (длина, диаметр и толщина) стенок изделий. Фаунистические определения выполнены д-ром биол. наук А.К. Агаджаняном (Палеонтологический институт РАН) и канд. биол. наук С.К. Васильевым (Институт археологии и этнографии СО РАН).

Результаты исследования

Технологический контекст . Проведенный анализ дает основания считать технологический контекст производства костяных пронизок из слоя 11 в центральном зале неполным. В результате исследования археологических и фаунистических коллекций было выявлено одно изделие, интерпретируемое как преформа, при этом заготовки и диагностируемые технологические отходы не найдены. Отсутствие последних позволяет предполагать, что украшения изготавливались на еще не исследованных участках пещеры или же за пределами стоянки. Следы износа на всех пронизках из центрального зала могут указывать на доставку изделий на стоянку в готовом виде. Аппликативных связей между целыми изделиями и/или фрагментами прони-зок не прослежено.

Подбор заготовок . На начальной стадии производства бусин-пронизок производился подбор заготовок. Для изготовления цилиндрических бусин верхнепалеолитические обитатели пещеры использовали трубчатые кости млекопитающих и птиц нескольких размерных классов. Среди заготовок преобладали локтевые или плечевые кости птиц размера тетерева Tetrao tetrix и глухаря Tetrao urogallus (12 экз.), а также представителей более мелких видов размера дрозда Turdus philomelos/ruficlollis или галки Corvus monedula (7 экз.). Реже привлекались кости конечностей крупных млекопитающих размера косули Capreolus pygargus или красного волка Cuon alpinus (5 экз.) и более мелких – размера сурка Marmota sp. или зайца Lepus sp. (4 экз.). Неполнота технологического контекста, существенная модификация и изношенность готовых изделий не позволяют в большинстве случаев точно диагностировать видовую принадлежность животных, кости которых служили сырьевым источником.

Подготовка преформ. Следующий этап в технологической последовательности связан с обработкой заготовок строганием и последующим удалением одного или двух эпифизов с целью получения преформ украшений. На отдельных участках поверхности пяти пронизок были выявлены протяженные линейные следы, расположенные параллельно или субпараллельно длинной оси и распространенные на всю длину изделий (рис. 5, 3 , 4 ). Следы строгания частично перекрыты последующей заполировкой при носке. В наименее деформированном виде линейные следы представлены на преформе. На большинстве законченных про-низок они не прослеживаются. Вероятно, строгание использовалось обитателями пещеры ситуативно – для выравнивания или заглаживания поверхности заготовок. Основной формообразующей техникой при изготовлении преформ выступало усечение одного или обоих эпифизов ко сти резанием или пилением (рис. 5, 2 ), которое проводилось возвратно-поступательными движениями по кругу каменным инструментом с прямым лезвием [Buc et al., 2014].

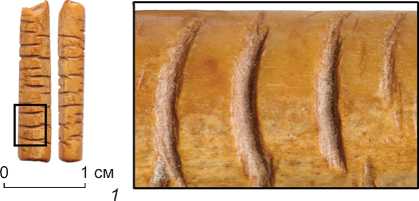

Нанесение орнамента . Признаки формообразующего резания или пиления на концах большинства готовых орнаментированных пронизок перекрывают следы насечек; это свидетельствует о том, что этап украшения поверхности артефактов орнаментом предшествовал разделению преформ на отрезки*. Такая последовательность обеспечивала, скорее всего, удобство и простоту нанесения орнамента на более крупный предмет, которым являлась преформа, по сравнению с мелкими, порой миниатюрными готовыми бусинами. Особенности приема орнаментации преформ реконструированы на основе анализа готовых украшений. Гравировка артефактов производилась каменным инструментом с тонким V-образным лезвием возвратнопоступательными движениями (рис. 6). Почти во всех случаях насечки располагались на изделиях поперек длинной оси. На одной продольно фрагментированной пронизке линии прорезаны под углом 70°.

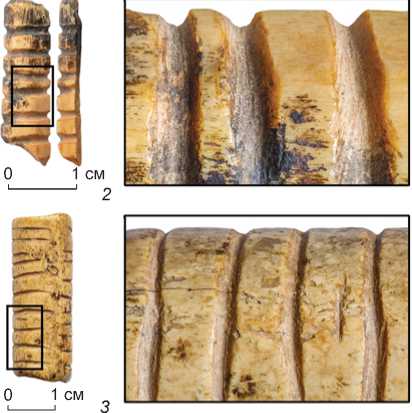

Заключительная стадия . На преформы, начиная от освобожденных от эпифизов концов, наносилась разметка с целью последующего разделения на отрезки. На поверхности десяти предметов на участках ниже срезанных концов отмечены единичные, реже – сгруппированные короткие тонкие насечки (рис. 7, 1 , 2 ), которые можно рассматривать как следы предваритель-

Рис. 6. Орнамент на костяных пронизках из слоя 11 в центральном зале Денисовой пещеры.

ной разметки. Последующее членение преформы на короткие трубочки осуществлялось техникой кругового пиления или резания с помощью указанного выше каменного инструмента [Laroulandie, d’Errico, 2004]. Судя по количеству и характеру расположения сохранившихся борозд в концевых зонах бусин (рис. 7, 2 ), в процессе пиления преформу последовательно поворачивали 3–5 раз (см. рис. 5, 2 ). Пропиленные каналы чаще всего смыкались, но не совпадали по своей оси; только у трети изделий борозды на концах образуют относительно правильную окружность. Почти у половины готовых украшений срез находится не под прямым углом к продольному сечению изделия. Только четверть всех пронизок была отделена от преформы под углом 90°. По фрагментированным изделиям, составляющим 1/3 коллекции, определить положение инструмента в процессе пиления не удалось.

Следующий этап обработки включал фрагментацию изделий по надрезам путем разлома; это подтверждается наличием выразительных следов поперечного слома на одном или двух концах подавляющего большинства целых пронизок (см. рис. 7, 3 , 4 ). Одним

Рис. 7. Пробные нарезки ( 1 , 2 ), следы преднамеренного разламывания на концах изделий ( 3 , 4 ), следы преднамеренного выравнивания поверхности на концах пронизок ( 5 , 6 ) из слоя 11 в центральном зале Денисовой пещеры.

из приемов, которые использовались на финальной стадии изготовления бусин-пронизок, было удаление губчатого вещества. Эта операция производилась для формирования или расширения отверстия на украшении инструментом с тонким и острым лезвием. Следы применения указанной техники зафиксированы на трех пронизках, которые были вырезаны из фрагментов трубчатой кости, относящихся к эпифизу (см. рис. 2, 3 , 5 , 8 ). После получения полых отрезков места фрагментации дополнительно обрабатывались, вероятно, строганием или пришлифовкой для удаления или заглаживания выступов [Orłowska, Ćwiek, Osipowicz, 2022]. Срезанные концы у половины предметов несут следы преднамеренного выравнивания (см. рис. 7, 5, 6 ).

Готовые бусины-пронизки представляют собой короткие или удлиненные прямые трубочки с орнаментом или без него. Длина целых украшений (16 экз.) от 4,6

до 36,5 мм, медианное значение – 19,3 мм (см. таблицу ). Увеличение выборки за счет включения в нее продольно фрагментированных пронизок (7 экз.) не меняет крайних значений длины и существенным образом не сказывается на медианном значении, равном в данном случае 20,2 мм. Максимальный диаметр целых пронизок составляет от 4 до 14 мм, медианное значение – 11 мм.

Своеобразие готовым пронизкам придает орнамент в виде прямых коротких насечек или удлиненных линий. Нарезки на целых украшениях, как правило, короткие (90 %), их длина не превышает 10 мм. Остальные прорезанные линии относятся к удлиненным, достигая 10–25 мм. Глубина нарезок от 0,2 до 1,4 мм, ширина – от 0,2 до 1,6 мм. На целых артефактах насечки и линии сгруппированы в три (5 экз.), два (3 экз.) или шесть (1 экз.) блоков. В общей сложности прослежено 27 блоков, включающих от 1 до 16 нарезок: 37 % блоков состоят из 1–5 линий, еще 37 % – из 6–10, 22 % – из 11–15 и 4 % – из более 15 линий. Количество насечек, сгруппированных в блоки, на каждой пронизке совпадает редко.

Морфометрические параметры, данные о количестве и характере расположения насечек на целых пронизках и их фрагментах (19 экз.) позволяют выделить несколько вариантов орнамента, различающихся по степени концентрации на поверхности. Первый вариант – бусины (целая и пять фрагментов) с относительно редкими короткими, преимущественно неширокими и неглубокими насечками. В каждом из блоков фиксируются в среднем от двух до четырех насечек, которые, как правило, не сообщаются между собой. Второй вариант – два целых изделия с более регулярными (от 7 до 15 насечек в блоке) короткими нарезками, сходными по размерам и морфологии. На поверхности этих предметов насечки в смежных блоках часто взаимно накладываются и пересекаются. Третий вариант – пронизки (три целых и два фрагмента) с удлиненными тонкими и неглубокими линиями. На этих изделиях в каждом из блоков имеется от шести до девяти линий, которые редко сообщаются между собой. Четвертый вариант воплощен на украшениях (два целых и три фрагмента) с удлиненными широкими и глубокими линиями, часто смыкающимися друг с другом.

Использование пронизок . На всех готовых пронизках с помощью трасологического анализа были обнаружены разные типы следов износа, отражающие характер использования изделий человеком. При увеличении ×40 – ×200 на поверхности пронизок, покрытой зеркальной заполировкой, выявлены тонкие удлиненные и более короткие разнонаправленные риски, а также более крупные выбоины прямоугольных очертаний (рис. 8, 1 , 2 ).

Рис. 8 . Следы износа на поверхности костяных пронизок из слоя 11 в центральном зале Денисовой пещеры.

Такой характер износа соответствует интенсивным контактам кости и мягкого органического материала [Buc, 2011; Bradfield, 2015; Osipowicz et al., 2020]. Срезы – результаты формообразующего пиления и резания на концах пронизок – заглажены, скруглены и заполированы (см. рис. 7, 2 , 5 , 6 ), скорее всего, при контакте с одеждой или кожей человека. На внутренней поверхности продольно фрагментированных предметов (11 экз.) отмечены протяженные участки тусклой матовой заполиров-ки, ориентированные параллельно длинной оси изделия (см. рис. 8, 3 , 4 ). Подобный износ возникает на костяных украшениях в результате трения при длительном ношении на нитке или тонком ремешке [Shunkov et al., 2020].

Обсуждение

К настоящему времени на территории Алтая цилиндрические бусины-пронизки из трубчатой кости обнаружены только в Денисовой пещере. Ближайшие их аналоги удалены от этого памятника на тысячи километров. В Северной Азии, за пределами Алтайского региона древнейшие орнаментированные пронизки известны по материалам раннего верхнего палеолита со стоянки Каменка в Забайкалье (41,4–44,9 тыс. кал. л.н.) [Лбова, 2000; Zwyns, Lbova, 2019]. В коллекции этой стоянки имеются три мелких изделия со следами кругового резания на концах, орнаментированные одиночными и парными нарезками. Два крупных предмета из кости птицы выполнены в аналогичной технике: на одном изделии отмечено два ряда насечек, на другом – сохранилось три блока из трех-четырех коротких линий. Все артефакты залощены при использовании [Лбова, Кожевникова, 2016]. Другим ближайшим аналогом пронизок из центрального зала Денисовой пещеры являются украшения из Верхней пещеры Джоукоудянь в Центральном Китае (33,5–35,1 тыс. кал. л.н.) [d’Errico et al., 2021]. На этом памятнике обнаружены четыре цилиндрические бусины из трубчатой кости, украшенные блоками из одной, двух или трех коротких насечек. К сожалению, степень сохранности этих предметов не позволяет достоверно реконструировать технологию их изготовления.

Крупнейшая в Северной Евразии коллекция верхнепалеолитических пронизок отно сится к Янской стоянке, расположенной на востоке Якутии (31,0–33,2 тыс. кал. л.н.) [Питулько, Павлова, Иванова, 2014]. На памятнике обнаружено более 300 мелких цилиндрических бусин, выполненных из костей конечностей зайца методом последовательного усечения диафиза. Бóльшая часть украшений имеет сплошную или частично замкнутую кольцевую нарезку в центральной части. Несмотря на некоторые различия в морфологии готовых бусин, представленная в них технология в целом соответствует последовательности производства бусин-пронизок из Денисовой пещеры.

Немногочисленные бусины в виде удлиненных полых цилиндров из трубчатых костей птиц и песца, а также заготовки и технологические отходы известны в комплексе среднего этапа верхнего палеолита стоянки Мальта в Приангарье [Герасимов, 1941]. Небольшие серии костяных пронизок отмечены в материалах поздней стадии верхнего палеолита стоянок Кокорево II, Афонтова Гора II и III на Енисее [Абрамова, 1979; Астахов, 1999], а также Красный Яр в Приангарье [Абрамова, 1962]. Преобладающая часть этих изделий без орнамента, отдельные предметы имеют одну или две кольцевые нарезки в центральной части. Верхнепалеолитические бусины-пронизки со стоянок Приангарья и долины Енисея находят типологически и технологически близкие артефакты в материалах Янской стоянки.

Пронизки в верхнем палеолите Западной Европы традиционно связаны с распространением 32– 36 тыс. л.н. (35–41 тыс. кал. л.н.) ориньякского технокомплекса [Teyssandier, Liolios, 2003; Vanhaeren, d’Errico, 2006]. Наиболее выразительные украшения такого типа обнаружены на пещерных стоянках Ле Коте и Истюриц на юго-западе Франции [Rigaud et al., 2014; White, Normand, 2015], Спи в Бельгии [Хлопачев, 2011], Гайсенклёстерле и Холе-Фельс на юге Германии [Bolus, 2015; Dutkiewicz, Wolf, Conard, 2018], Бомбрини в Италии [Arrighi et al., 2020]. Многочисленные короткие и удлиненные цилиндрические бусины из ориньякских памятников выполнены путем членения трубчатых костей млекопитающих и птиц или вырезаны из бивня мамонта. Ориньякские пронизки характеризуются разнообразием орнаментации – зигзаги и косые линии, поперечная кольцевая нарезка, короткие продольные и поперечные насечки, а также линии, закрученные по спирали вокруг оси. В ориньякских комплексах мелкие короткие буси-ны-пронизки часто соседствуют с удлиненными, нередко орнаментированными так, как костяные изделия – «трубочки» [Tartar, 2015].

На территории Центральной Европы технология создания орнаментированных костяных пронизок известна с ориньякского времени. В пещере Под Хра-дем в Чехии (41,7–39,2 тыс. кал. л.н.) обнаружена пронизка, изготовленная из кости мелкого хищника с помощью строгания и последующего усечения эпифизов, а затем орнаментированная тремя группами из семи, пяти и четырех коротких глубоких нарезок [Wright et al., 2014]. В дальнейшем цилиндрические бусины из кости и бивня получили распространение в граветтийских комплексах – Долни Ве-стонице I, Климэуци II и др. (23,8–31,0 тыс. кал. л.н.) [Cârciumaru, 2019; Láznicková-Galetová, 2021]. Для пронизок с этих стоянок характерен орнамент, сочетающий поперечные круговые нарезки, округлые точки и короткие продольные линии, или более простой – в виде рядов из коротких насечек, подобный таковому на украшениях из Денисовой пещеры.

В отличие от украшений Западной и Центральной Европы, древнейшие костяные пронизки верхнего палеолита Русской равнины по культурной принадлежности очень разнообразны. Одна из наиболее ранних таких находок происходит из культурного слоя II стоянки Костенки-17, датированного 40–41 тыс. кал. л.н., индустрия которого рассматривается как локальный вариант протоориньяка [Степанова и др., 2022]. Это изделие цилиндрической формы из бивня мамонта не имеет орнамента. Способ его изготовления находит соответствие в более поздней технологии, реконструированной по украшениям Долни Вестонице I. Выразительные бу-сины-пронизки, аналогичные изделиям из Денисовой пещеры, представлены в разновременных комплексах стоянки Костенки-14 [Синицын, 2015]. Самые древние из них обнаружены в ориньякской индустрии из горизонта вулканического пепла, датированного 40,1 тыс. кал. л.н. Изделия выполнены из кости песца методом последовательного отчленения эпифизов, а затем украшены удлиненными, часто сообщающимися насечками, иногда закрученными по спирали. Неорнаментиро-ванные удлиненные пронизки более позднего времени происходят из слоя III стоянки Костенки-17, датированного 33,8–35,2 тыс. кал. л.н.

Близкие по возрасту и технологии изготовления предметы в виде удлиненных узких и коротких широких полых цилиндров известны в материалах стоянки Сунгирь, связанной, скорее всего, со стрелецкой культурой (33,7–34,6 тыс. кал. л.н.) [Бадер, 1973; Синицын, 2016]. Серия цилиндрических бусин городцов-ской культуры относится к слою II стоянки Костен-ки-14 (33,0–34,0 тыс. кал. л.н.). Эти изделия вырезаны из костей грызунов и украшены двумя-тремя рядами поперечных коротких параллельных насечек. Удлиненные пронизки с орнаментом из рядов коротких насечек, расположенных параллельно длинной оси изделий или под углом к ней, обнаружены в более молодом комплексе раннего граветта из культурного слоя II стоянки Костенки-8 [Синицын, 2016].

В целом пронизки из верхнепалеолитических комплексов Евразии по форме, технологии изготовления, способам орнаментации и вероятным сценариям использования сходны с подобными украшениями из слоя 11 в центральном зале Денисовой пещеры. В данном случае наибольшим потенциалом для сопоставления обладают орнаментированные изделия. В евразийском контексте география и хронология укороченных и длинных цилиндрических бусин, украшенных рядами параллельных насечек, достаточно широка. Наибольшее сходство алтайские бусины-пронизки имеют с ориньякскими изделиями из близких по возрасту, но территориально значительно удаленных комплексов Западной, Центральной и Восточной Европы. Необходимо отметить, что в отличие от, вероятно монокультурных, ориньякских наиболее ранних пронизок из памятников Западной Европы, индустрии восточноевропейских и особенно североазиатских комплексов с древнейшими изделиями подобного рода часто не обнаруживают прямого сходства между собой.

Заключение

Результаты исследования комплекса из слоя 11 в центральном зале Денисовой пещеры позволяют предполагать, что при изготовлении пронизок использовалась стандартизированная технологическая последовательность, включавшая: подбор заготовок необходимой конфигурации – трубчатых костей птиц, мелких и средних млекопитающих; выравнивание и заглаживание поверхностей заготовки строганием; создание преформ посредством усечения одного или двух эпифизов; нанесение на преформу орнамента в виде коротких насечек или линий, сгруппированных в отдельные ряды или замкнутых по кругу; разметку преформ на короткие трубочки; их дальнейшее деление пилением или резанием, фрагментацию по надрезам; удаление губчатого вещества и выравнивание мест надрезов. Судя по отсутствию заготовок и отходов производства, изготовление бусин-пронизок происходило, скорее всего, за пределами изученного участка центрального зала Денисовой пещеры.

Анализ операционной последовательности показал, что украшение в виде групп из коротких или длинных насечек мастер нано сил на поверхно сть не в самом конце, когда изделие было готово, а на этапе подготовки преформ, после чего он разрезал предмет на более мелкие фрагменты. С учетом различий в морфометрических характеристиках и расположении линий можно предполагать, что орнамент имел не «утилитарную», а, скорее всего, культурную или знаковую нагрузку. Орнаментация короткими насечками и линиями отмечена не только на пронизках, но и на других изделиях начала верхнего палеолита из Денисовой пещеры – орудиях и предметах неутилитарного назначения из кости, бивня и рога – на наконечниках, игольниках, шильях, пуговицах, бляшках, уникальной зооморфной скульптуре.

Целые пронизки из центрального зала пещеры значительно различаются по метрическим характеристикам и пропорциям, что позволяет отнести их к нескольким размерным классам. Эта вариабельность, возможно, обусловлена предпочтениями в выборе исходных заготовок, а также культурными нормами, определявшими облик изделий неутилитарного назначения. Бусины-пронизки являются одной из наиболее массовых категорий предметов персональной орнаментации, представленных в материалах Денисовой пещеры. Наряду с перфорированными подвесками из зубов млекопитающих и плоскими бусинами из поделочно- го камня, кости, бивня и скорлупы, пронизки широко использовались верхнепалеолитическими обитателями пещеры в качестве элементов украшения одежды и личных нательных ожерелий и, вероятно, браслетов.

Костяные бусины-пронизки – специфическая категория предметов персональной орнаментации, широко представленная на территории Евразии с ранней стадии верхнего палеолита. Технология их изготовления отличалась относительной простотой, поскольку в качестве сырья использовались наиболее доступные трубчатые кости млекопитающих или птиц. При этом мастер был свободен в выборе приемов орнаментации; последняя определяла знаковое наполнение украшений в соответствии с существовавшими культурными канонами. Согласно результатам анализа хронологии и географии цилиндрических бусин на территории Евразии, изделия с идентичными орнаментом и морфометрическими характеристиками, близкие по возрасту и аналогичные по технологии изготовления, различались по культурной принадлежности и часто находились в разных регионах за сотни и тысячи километров друг от друга. Распространение орнаментированных пронизок в раннем верхнем палеолите Евразии происходило, вероятно, в результате переноса технологии их производства в уже готовом виде в процессе миграций или межкультурных контактов. Нельзя исключать и возможность конвергентного возникновения, угасания и повторного появления этой технологии в разных частях Евразии на разных стадиях верхнего палеолита. Этим процессам способствовали, скорее всего, особая востребованность данных украшений, доступность сырья и относительная простота изготовления.

Работа выполнена за счет гранта Российского научного фонда (проект № 20-78-10125).

Список литературы Костяные пронизки ранней стадии верхнего палеолита из центрального зала Денисовой пещеры

- Абрамова З.А. Палеолитическое искусство на территории СССР. – М.: Изд-во АН СССР, 1962. – 86 с.

- Абрамова З.А. Палеолит Енисея. Афонтовская культура. – Новосибирск: Наука, 1979. – 157 с.

- Астахов С.Н. Палеолит Енисея. Палеолитические стоянки на Афонтовой горе в г. Красноярске. – СПб.: Европ. дом, 1999. – 207 с.

- Бадер О.Н. Вторая палеолитическая могила на Сунгире (Верхнее погребение) // СА. – 1973. – № 3. – С. 133–145.

- Герасимов М.М. Обработка кости на палеолитической стоянке Мальта // Палеолит и неолит СССР. – М.; Л.: АН СССР, 1941. – С. 65–85. – (МИА; № 2).

- Деревянко А.П., Шуньков М.В. Становление верхнепалеолитических традиций на Алтае // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2004. – № 3. – С. 12–40.

- Деревянко А.П., Шуньков М.В., Козликин М.Б. Кто такие денисовцы? // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2020. – Т. 48, № 3. – С. 3–32.

- Лбова Л.В. Палеолит северной зоны Западного Забайкалья. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2000. – 240 с.

- Лбова Л.В., Кожевникова Д.В. Формы знакового поведения в палеолите: музыкальная деятельность и фоно- инструменты. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. ун-та, 2016. – 244 c.

- Питулько В.В., Павлова Е.Ю., Иванова В.В. Искусство верхнего палеолита Арктической Сибири: личные украшения из раскопок Янской стоянки // Урал. ист. вестн. – 2014. – № 2 (43). – С. 6–17.

- Природная среда и человек в палеолите Горного Алтая / А.П. Деревянко, М.В. Шуньков, А.К. Агаджанян, Г.Ф. Барышников, Е.М. Малаева, В.А. Ульянов, Н.А. Кулик, А.В. Постнов, А.А. Анойкин. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003. – 448 с.

- Синицын А.А. Сходство и различие кара-бомовского пласта и начального верхнего палеолита Восточной Европы // Актуальные вопросы евразийского палеолитоведения. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005. – С. 179–184.

- Синицын А.А. Костенки 14 (Маркина Гора) – опорная колонка культурных и геологических отложений палеолита Восточной Европы для периода 27–42 тыс. лет (GS-11–GI-3) // Замятнинский сборник. – СПб.: Изд-во МАЭ РАН, 2015. – Вып. 4. – С. 40–59.

- Синицын А.А. Ранний верхний палеолит Восточной Европы: украшения и вопросы эстетики // Верхний палеолит: образы, символы, знаки. – СПб.: Экстрапринт, 2016. – С. 320–337.

- Степанова К.Н., Малютина А.А., Бессуднов А.А., Гиря Е.Ю. Украшения II слоя Костёнок 17: особенности производства, использования и контекст в рамках начальной поры верхнего палеолита Восточной Европы // Stratum plus. Археология и культурная антропология. – 2022. – № 1. – С. 193–220.

- Хлопачев Г.А. Украшения и предметы вооружения из бивня мамонта палеолитической стоянки Спи (Бельгия): культурно-хронологическая атрибуция // Предметы вооружения и искусства из кости в древних культурах Северной Евразии (технологический и функциональный аспекты). – СПб.: Наука, 2011. – С. 3–26.

- Шуньков М.В., Кривошапкин А.И., Анойкин А.А. Костяные изделия позднего палеолита Денисовой пещеры (коллекция 1992–1994 гг.) // Проблемы охраны, изучения и использования культурного наследия Алтая. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1995. – С. 32–34.

- Шуньков М.В., Федорченко А.Ю., Козликин М.Б. Костяные изделия верхнего палеолита из южной галереи Денисовой пещеры (коллекция 2017 года) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. – Т. XXIII. – С. 259–262.

- Шуньков М.В., Федорченко А.Ю., Козликин М.Б. Костяные орудия и персональные украшения начала верхнего палеолита из южной галереи Денисовой пещеры (коллекция 2019 года) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. – Т. XXV. – С. 306–314.

- Шуньков М.В., Федорченко А.Ю., Козликин М.Б., Белоусова Н.Е., Павленок Г.Д. Костяные орудия и украшения раннего верхнего палеолита из Центрального зала Денисовой пещеры: коллекция 2016 года // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий . – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. – Т. XXII. – С. 221–224.

- Álvarez M., Mansur E., Pal N. Experiments in bone technology: a methodological approach to functional analysis on bone tools // Traceology Today. Methodological Issues in the Old World and the Americas. – Oxford: Archaeopress, 2014. – P. 19–26.

- Arrighi S., Moroni A., Tassoni L., Boschin F., Badino F., Bortolini E., Boscato P., Crezzini J., Figus C., Forte M., Lugli F., Marciani G., Oxilia G., Negrino F., Riel-Salvatore J., Romandini M., Peresani M., Spinapolice E.E., Ronchitelli A., Benazzi S. Bone tools, ornaments and other unusual objects during the Middle to Upper Palaeolithic transition in Italy // Quat. Intern. – 2020. – Vol. 551. – P. 169–187.

- Averbouh A. Fiches tubes et étuis // Fiches typologiques de l`industrie osseuse préhistorique. – Treignes: CEDARC Publ., 1993. – Cah. VI: Éléments récepteurs. – P. 99–113.

- Bolus M. The Transition from the Middle to the Upper Paleolithic in the Swabian Jura, Southwestern Germany // Anthropol. – 2015. – Vol. LIII/1-2. – P. 167–179.

- Bradfield J. Use-wear analysis of bone tools: a brief overview of four methodological approaches // South African Archaeol. Bull. – 2015. – Vol. 70 (201). – P. 3–14.

- Buc N. Experimental series and use-wear in bone tools // J. of Archaeol. Sci. – 2011. – Vol. 38. – P. 546–557.

- Buc N., Acosta A., Mucciolo L. Blank extraction techniques in bone technology // P@lethnology. – 2014. – Vol. 3. – 568.

- Cârciumaru M., Nițu E.-C., Obadă T., Cîrstina O., Covalenco S., Lupu F.I., Leu M., Nicole A. Personal Ornaments in the Mid Upper Palaeolithic East of the Carpathians // PALEO. – 2019. – Vol. 30-1. – P. 80–97.

- Crémades M. L’art mobilier Paléolithique: Analyse des Procédés Technologiques // Complutum. – 1994. – Vol. 5. – P. 369–384.

- d’Errico F., Pitarch Martí A., Wei Y., Gao X., Vanhaeren M., Doyon L. Zhoukoudian Upper Cave Personal Ornaments and Ochre: Rediscovery and Reevaluation // J. of Hum. Evol. – 2021. – Vol. 161. – Art. no. 103088. – P. 1–27.

- d’Errico F., Vanhaeren M. Earliest personal ornaments and their signifi cance for the origin of language debate // The Cradle of Language. – Oxford: Oxford Univ. Press, 2009. – P. 16–40.

- Douka K., Slon V., Jacobs Z., Ramsey C.B., Shunkov M.V., Derevianko A.P., Mafessoni F., Kozlikin M.B., Li B., Grün R., Comeskey D., Devièse T., Brown S., Viola B., Kinsley L., Buckley M., Meyer M., Roberts R.G., Pääbo S., Kelso J., Higham T. Age estimates for hominin fossils and the onset of the Upper Palaeolithic at Denisova Cave // Nature. – 2019. – Vol. 565 (7741). – P. 640–644.

- Dutkiewicz E., Wolf S., Conard N.J. Early symbolism in the Ach and the Lone valleys of southwestern Germany // Quat. Intern. – 2018. – Vol 491. – P. 30–45.

- Jacobs Z., Li B., Shunkov M.V., Kozlikin M.B., Bolikhovskaya N.S., Agadjanian A.K., Uliyanov V.A., Vasiliev S.K., O’Gorman K., Derevianko A.P., Roberts R.G. Timing of Archaic Hominin Occupation of Denisova Cave in Southern Siberia // Nature. – 2019. – Vol. 565 (7741). – P. 594–599.

- Laroulandie V., d’Errico F. Worked Bones from Buran-Kaya III level C and their Taphonomic Context // The Paleolithic of Crimea. – Liège: Univ. de Liège publ., 2004. – Т. III: The Middle Paleolithic and Early Upper Paleolithic of Eastern Crimea. – P. 83–94.

- Láznicková-Galetová M. Gravettian ivory ornaments in Central Europe, Moravia (Czech Republic) // L’anthropologie. – 2021. – Vol. 125. – P. 2–15.

- Orłowska J., Ćwiek M., Osipowicz G. Was it ground? A closer look at various prehistoric bone grinding techniques – An experimental and traceological study // J. of Archaeol. Sci.: Rep. – 2022. – Vol. 46. – 103675.

- Osipowicz G., Piličiauskienė G., Orłowska J. Piličiauskas G. An occasional ornament, part of clothes or just a gift for ancestors? The results of traceological studies of teeth pendants from the Subneolithic sites in Šventoji, Lithuania // J. of Archaeol. Sci.: Rep. – 2020. – Vol. 29 (102130). – P. 1–14.

- Rigaud S., Roussel M., Rendu W., Primault J., Renou S., Hublin J.-J., Soressi M. Les pratiques ornementales à l’Aurignacien ancien dans le Centre-Ouest de la France // Bull. De la Société préhistorique française. – 2014. – Vol. 111. – P. 19–38.

- Rybin E.P. Tools, beads, and migrations: specifi c cultural traits in the Initial Upper Paleolithic of southern Siberia and central Asia // Quat. Intern. – 2014. – Vol. 347. – P. 39–52.

- Shunkov M.V., Fedorchenko A.Y., Kozlikin M.B., Derevianko A.P. Initial Upper Palaeolithic ornaments and formal bone tools from the East Chamber of Denisova Cave in the Russian Altai // Quat. Intern. – 2020. – Vol. 559. – P. 47–67.

- Tartar E. Origin and Development of Aurignacian Osseous Technology in Western Europe: a Review of Current Knowledge // Aurignacian Genius: Art, Technology and Society of the First Modern Humans in Europe. – N.Y.: New York Univ. Press, 2015. – P. 33–55.

- Teyssandier N., Liolios D. Defi ning the Earliest Aurignacian in the Swabian Alp: the Relevance of the Technological Study of the Geißenklösterle (Baden-Württemberg, Germany): Lithic and Organic Productions // The Chronology of the Aurignacian and of the Transitional Technocomplexes. – Lisboa: Inst. Português de Arqueologia, 2003. – P. 179–197.

- Vanhaeren M., d’Errico F. Aurignacian ethno-linguistic geography of Europe revealed by personal ornaments // J. of Archaeol. Sci. – 2006. – Vol. 33. – P. 105–128.

- Vanhaeren M., d’Errico F. L’émergence du corps paré. Objets corporels paléolithiques // Civilisations. – 2011. – Vol. 59-2. – P. 59–86.

- White R., Normand C. Early and Archaic Aurignacian Personal Ornaments from Isturitz Cave: Technological and Regional Perspectives // Palethnol. – 2015. – Vol. 7. – P. 138–164.

- Wright D., Nejman L., d’Errico F., Králík M., Wood R., Ivanov M., Hladilová S. An Early Upper Palaeolithic decorated bone tubular rod from Pod Hradem Cave, Czech Republic // Antiquity. – 2014. – Vol. 88. – P. 30–46.

- Zwyns N., Lbova L.V. The Initial Upper Paleolithic of Kamenka site, Zabaikal region (Siberia): A closer look at the blade technology // Archaeological Research in Asia. – 2019. – Iss. 17. – P. 24–49.