Костяные ретушеры среднего палеолита со стоянки Биоче в Черногории

Автор: Шуньков М.В., Козликин М.Б., Павленок К.К., Федорченко А.Ю.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся первые результаты исследования неформальных костяных орудий, обнаруженных на среднепалеолитической стоянке под скальным навесом Биоче в Черногории. В ходе изучения палеонтологических материалов памятника была выявлена серия костяных ретушеров. Орудия этого типа впервые идентифицированы в археологических комплексах стоянки, которые относятся к фации микромустъерегиональной шкалы среднего палеолита. В ходе исследования было проанализировано более 12 тыс. костных фрагментов, среди которых определено 26ретушеров. Установлено, что тафоценоз стоянки сформирован главным образом за счет охотничьей деятельности человека. Заготовками для ретушеров служили фрагменты диафизов костей копытных животных размера косули или горного козла и более крупных - размера благородного оленя или бизона. Зафиксированы следы предварительного соскабливания надкостницы, а также формообразующей оббивки продольных или поперечных краев костяных заготовок. Орудия имеют, как правило, по одной рабочей зоне, приуроченной к поперечному краю основы. Степень утилизации ретушеров преимущественно слабая, с многочисленными, но разреженными и неглубокими удлиненными выбоинами. На ряде изделий отмечены следы обжига после их использования. Ближайшие культурно-хронологические аналогии ретушерам со стоянки Биоче отмечены в комплексах скального навеса Црвена Стена в Черногории. В целом же использование кости неандертальцами в своей орудийной деятельности является не повсеместным, однако достаточно распространенным явлением. При этом наиболее представительной в среднем палеолите Восточной Адриатики и Балкан в целом в настоящее время является коллекция ретушеров со стоянки Биоче.

Восточная адриатика, стоянка биоче, средний палеолит, микромустъе, костяные ретушеры, неандертальцы

Короткий адрес: https://sciup.org/145145625

IDR: 145145625 | УДК: 903.01 | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.337-341

Текст научной статьи Костяные ретушеры среднего палеолита со стоянки Биоче в Черногории

Исчезновение неандертальского населения на востоке Адриатики традиционно связывается с воздействием кампанского игнимбритового извержения ок. 40 тыс. л.н. [Zilhao, 2006; Morley, Woodward, 2011]. Исследования Российско-Черногорской экспедиции многослойной мустьерской стоянки под скальным навесом Биоче показали, что кампан-ское извержение не прервало развитие культуры неандертальцев в этом регионе. Археологические материалы Биоче из подстилающих и перекрывающих тефру Y-5 горизонтов, судя по основным технико-типологическим характеристикам, относятся к единой каменной индустрии фации микромустье региональной шкалы среднего палеолита [Pavlenok et al., 2017; Вишневский и др., 2019]. В результате раскопочных работ, проведенных в 2010–2015 гг. в глубине скального навеса, вместе с каменной индустрией была получена представительная коллекция остатков плейстоценовой фауны. Детальное изучение фаунистических материалов выявило серию слабомодифицированных орудий, представленных ретушерами. Костяные орудия, особенно ретушеры, известны в мустьерских комплексах от Западной Европы до Южной Сибири [Patou-Mathis, 2002; Daujeard et al., 2014; Колобова, Маркин, Чабай, 2016; Abrams, 2018; Costamagno et al., 2018]. Среди материалов Биоче костяные орудия выделены впервые, хотя стоянка изучалась и ранее [Đuriсić, 2006]. В настоящее время эти орудия образуют наиболее представительную серию в среднем палеолите Восточной Адриатики и Балкан.

Скальный навес Биоче расположен в центральной части Черногории, по левому борту долины р. Морача у ее слияния с р. Мала Риека. Раскоп 2010–2015 гг. вскрыл плейстоценовые отложения под скальным навесом на глубину ок. 5 м. В стратиграфическом разрезе выделено четыре основных литологических подразделения, три из которых (слои 1–3) содержали мустьерский материал [Вишневский и др., 2019]. Для каменной индустрии из слоя 3 характерно параллельное, ортогональное и центростремительное раскалывание, реже – леваллуазское; в орудийном наборе преобладают продольные скребла. По основным технико-типологическим показателям эта индустрия наиболее близка материалам из слоев XXII–XVIII стоянки Црвена Стена. Исследователи стоянки связывают слои XXII–XX с рубежом МИС 5 и МИС 4, а слой XVIII соотносят с МИС 3 [Mihailović, Mihailović, Whallon, 2017]. В материалах из слоя 2 Биоче, наряду с показателями, характерными для индустрии из нижележащего слоя, представлено серийное скалывание пластин и производство на их основе удлиненных остроконечников, скребел и атипичных ножей. Эта индустрия ближе всего к материалам 338

из слоя XVII Црвены Стены, датированным МИС 3 [Ibid.]. Согласно результатам экспериментального радиоуглеродного датирования образцов угля и гумуса из отложений слоя 1, его формирование проходило в интервале от 42 до 30 тыс. лет. Слой 1, вмещающий тефру Y-5 в верхней части горизонта 1.3, содержит индустрию фации микромустье, возраст которой в Восточной Адриатике соответствует второй половине МИС 3.

Фаунистические материалы стоянки Биоче представлены разрозненными зубами и костями посткраниального скелета, как правило, сильно фрагментированными. Около 90 % всех костных остатков обнаружено в отложениях слоя 1. В составе фауны установлено 18 форм (родов и видов) плейстоценовых животных (определение д-ра биол. наук И.А. Вислобоковой). В коллекции преобладают кости парнопалых (83 %), преимущественно бизона, благородного оленя, горных козлов и серны, реже – лани, лося и косули. В числе других идентифицированных остатков – медведи, волк, крупная кошка, по размерам близкая к леопарду Panthera pardus , слон, носорог, лошади. Состав фауны отражает существование мозаичных ландшафтов в условиях умеренного климата.

Тафоценоз стоянки сформирован, главным образом, за счет охотничьей деятельности человека. Кости сильно раздроблены, часто несут следы обжига – от слабого, с темно-коричневым цветом поверхности и на изломе, до сильного, с насыщенно-черным и серовато-сизым оттенком. Распространены фрагменты со следами каменных орудий – отдельными и частыми порезами, связанными с разделкой туш животных. Кости с признаками погрызов хищников относительно малочисленны, отмечены образцы со следами от зубов мелких грызунов. Ребра и вершины костных фрагментов острые или слегка оглажены. Все кости очень легкие, сухие и довольно хрупкие, что связано с характером вмещающих отложений, которые представлены гумусированным влажным осадком, особенно в глубине скального навеса. Цвет костей от светло- до темно-коричневого, иногда с красноватым оттенком; на сломе – белесый или светло-коричневый. Фрагменты, залегавшие в глубине навеса, в разной степени покрыты карбонатной коркой – от небольших пятен и заполнения трещин до сплошного обволакивания. На поверхности некоторых костей рассеяны мелкие железомарганцевые дендриты. В целом сохранность костного материала позволяет четко отличить следы, связанные с человеческой деятельностью, от следов естественного происхождения.

В ходе исследования было проанализировано более 12 тыс. костных фрагментов, среди которых

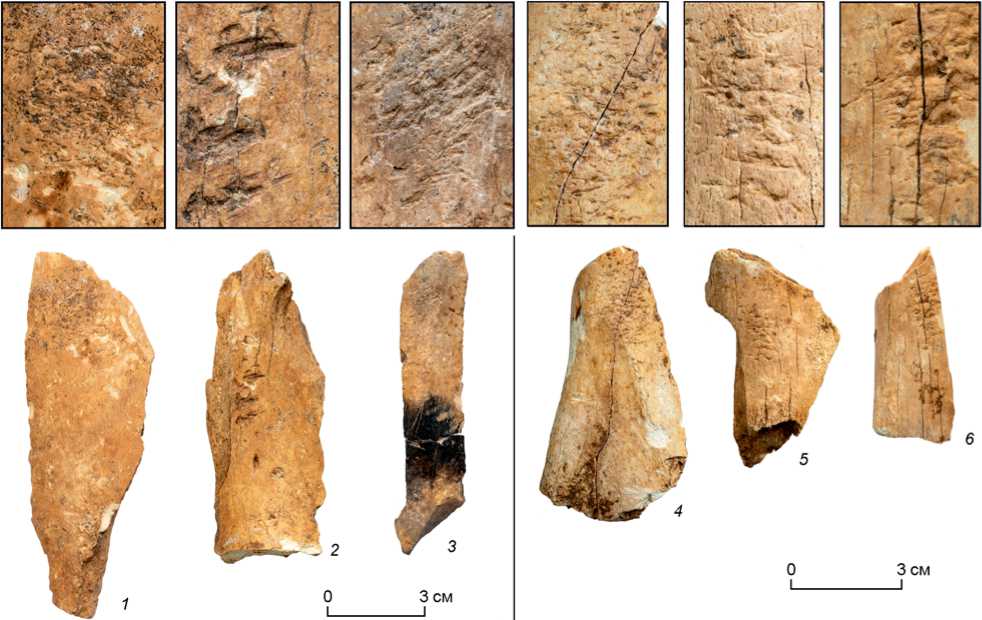

Костяные ретушеры со стоянки Биоче.

идентифицировано 26 ретушеров. Основная часть орудий обнаружена в стратиграфических подразделениях литологического слоя 1, в слоях 2 и 3 найдено по одному ретушеру. Это соотношение пропорционально количеству других находок из этих слоев – каменным артефактам и фаунистическим материалам. Длина целых ретушеров (10 экз.) составляет 52–110 мм, ширина – 19–52 мм, толщина – 5–15 мм. Использовались преимущественно удлиненные фрагменты кости подпрямоугольной, трапециевидной или лучевидной формы. Рабочий участок приурочен в большинстве случаев (7 экз.) к одному из поперечных краев заготовки (см. рисунок, 1, 3, 4), реже расположен в центре основы (см. рисунок, 5). Изделия имеют по одному рабочему участку, за исключением ретушера с двумя участками утилизации, расположенными возле поперечных краев орудия. Рабочий участок удлиненной, округлой или подпрямоугольной формы ориентирован согласно длинной оси орудия и представляет собой, как правило, достаточно компактную концентрацию следов утилизации на площади от 23 × 17 до 13 × 9 мм. Степень утилизации ретушеров преимущественно слабая, с многочисленными, но разреженными и неглубокими удлиненными выбоинами. На четырех орудиях следы утилизации более интенсивные – частые, глубокие, плотно наложенные, однако не образующие понижения ре- льефа (см. рисунок, 1, 3–5). На большинстве изделий удлиненные выбоины-зарубки от контакта с лезвием каменного орудия ориентированы под небольшим наклоном, в одном случае под углом 45° относительно длинной оси ретушера, реже – перпендикулярны ей. На двух предметах рабочий участок ретушера наложен на удлиненные линейные следы (см. рисунок, 3), оставшиеся, скорее всего, в результате соскабливания надкостницы. На ряде изделий отмечена формообразующая обработка – оббивка продольного края вентральными или бифасиальными сколами. Поперечный край одного из ретушеров усечен дорсальной ретушью. Среди прочих следов следует отметить обжиг изделия после его использования (см. рисунок, 3).

Остальные ретушеры в разной степени фрагментированы. Их длина варьирует в пределах 34– 90 мм, ширина – 14–43 мм и толщина – 4–17 мм. Фрагменты имеют разную форму – подпрямоугольную, треугольную, трапециевидную, угловатую. Фрагментация преимущественно продольная или продольно-поперечная, обусловлена в большинстве случаев естественными факторами – расслаивание кости в слое по трещинам усыхания и деформация, связанная с карбонатной цементацией. Некоторые ретушеры, как и фрагменты костей без обработки, при расчистке слоя выглядели внешне целыми, однако при их извлечении обнаружились множественные свежие трещины (см. рисунок, 2, 6). На четырех ретушерах слом, проходящий через рабочий участок, имеет раковистую поверхность и язычок, что указывает на фрагментацию свежей кости. Возможно, эти орудия были сломаны в процессе утилизации.

На каждом из фрагментов зафиксировано по одному рабочему участку, часто разделенному сломом. Размер сохранившихся рабочих участков составляет от 9 × 6 до 20 × 11 мм. На шести изделиях следы утилизации выражены слабо и представляют собой разреженные неглубокие насечки-выбоины, компактно локализованные на кортикальной поверхности кости. На остальных предметах следы выражены более отчетливо (см. рисунок , 2, 6 ). Они образуют участки частых плотно наложенных удлиненных зарубок, в ряде случаев формирующих понижение рельефа. Зарубки расположены часто под углом 30–45° относительно длинной оси орудия, реже (6 экз.) – перпендикулярно. На четырех ретушерах зафиксированы протяженные линейные следы соскабливания надкостницы, перекрытые следами от ретуширования. Кортикальная поверхность одного изделия несет следы нарезок под углом 45° к длинной оси, оставленных в возвратно-поступательной кинематике, скорее всего, при срезании мягких тканей с кости. Продольный край у двух ретушеров обработан соответственно дорсальной и вентральной ретушью. Поперечный край одного изделия усечен интенсивной двухсторонней оббивкой. Два орудия обожжены после использования в качестве ретушеров.

Ближайшие культурно-хронологические аналогии ретушерам из Биоче отмечены среди материалов опорного многослойного палеолитического объекта региона – скального навеса Црвена Стена на западе Черногории. В среднепалеолитических слоях этой стоянки, залегавших под тефрой Y-5 и датированных первой половиной МИС 3, найдено семь ретушеров из фрагментов длинных костей марала, горного козла, а также неопределимых костей копытных [Morin, Soulier, 2017]. На поверхности шести ретушеров зафиксированы порезы. Судя по опубликованным фотографиям [Ibid.], для двух изделий характерна средняя степень утилизации рабочего участка с многочисленными, но разреженными достаточно глубокими выбоинами. Кроме того, множество костей из мустьерских слоев стоянки несут следы раскалывания, обжига и разного рода порезов.

Обзор опубликованных материалов мустьер-ских комплексов Балканского п-ова показал, что использование кости неандертальцами в своей орудийной деятельности являлось не повсеместным, но достаточно распространенным явлением. При-340

менение навыков и инструментария камнеобработ-ки к особенностям местного сырья, выраженным в малоразмерности исходного галечного материала, свидетельствует о высоком уровне адаптации поздних неандертальцев к природным условиям этого региона.

Исследование выполнено за счет гранта РФФИ, проект № 18-09-40062.

Список литературы Костяные ретушеры среднего палеолита со стоянки Биоче в Черногории

- Вишневский А.В., Павленок К.К., Козликин М.Б., Ульянов В.А., Деревянко А.П., Шуньков М.В. К вопросу о неандертальском рефугиуме в Восточной Адриатике // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2019. - Т. 47, № 4. - С. 3-15.

- Колобова К. А., Маркин С.В., Чабай В.П. Костяные ретушеры в среднепалеолитических комплексах Чагырской пещеры // Теория и практика археологических исследований. - 2016. - № 4 (16). - С. 35-39.

- Abrams G. Palaeolithic bone retouchers from Belgium: a preliminary overview of the recent research through historic and recently excavated bone collections // The Origins of Bone Tool Technologies: Retouching the Palaeolithic: Becoming Human and the Origins of Bone Tool Technology. - Mainz: RGZM-Tagungen, 2018. -P. 197-213.

- Costamagno S., Bourguignon L., Soulier M.-C., Meignen L., Beauval C., Rendu W., Mussini C., Mann A., Maureille B. Bone retouchers and site function in the Quina Mousterian: The case of Les Pradelles (Marillac-Le-France, France) // The Origins of Bone Tool Technologies: Retouching the Palaeolithic: Becoming Human and the Origins of Bone Tool Technology. - Mainz: RGZM-Tagungen, 2018. - P. 165-195.

- Daujeard C., Moncel M.-H., Fiore I., Tagliacozzo A., Bindon P., Raynal J.-P. Middle Paleolithic bone retouchers in Southeastern France: Variability and functionality // Quaternary Intern. - 2014. - Vol. 326-327. - P. 492-518.

- Durici c L. A Contribution to Research on Bioce Mousterian // J. of the Serb. Archaeol. Soc. - 2006. -Vol. 22. - P. 179-196.

- Mihailovic D., Mihailovic B., Whallon R. Excavations of Middle Paleolithic - Mesolithic Layers // Crvena Stijena in cultural and ecological context. - Podgorica: Grafo Group Publ., 2017. - P. 150-204.

- Morin E., Soulier M.-C. The Paleolithic Faunal Remains from Crvena Stijena // Crvena Stijena in cultural and ecological context. - Podgorica: Grafo Group Publ., 2017. - P. 266-291.

- Morley M.W., Woodward J.C. The Campanian Ignimbrite (Y5) tephra at Crvena Stijena Rockshelter,Montenegro // Quaternary Research. - 2011. - Vol. 75, No. 3. - P. 683-696.

- Patou-Mathis M. Fiches typologiques de l'industrie de l'os prehistorique, Cahier X: Retouchoirs, compresseurs, percuteurs.. Os a impressions et eraillures. - Paris: Editions S.P.F., 2002. - 137 p.

- Pavlenok K.K., Kozlikin M.B., Kandyba A.V., Bulatovi C. L., Derevianko A.P., Shunkov M.V. Style, deficit or reduction? Analysing the Bioce Micro-Mousterian // Quartar. - 2017. - Vol. 64. - P. 95-106.

- Zilhao J. Neanderthals and moderns mixed, and it matters. - Evolutionary anthropol. - 2006. - Vol. 15, N 5. -P. 183-195.