Костно-суставная патология при болезни Гоше, осложненная туберкулезом (клинические наблюдения)

Автор: Семенова Людмила Алексеевна, Хоменко Владимир Александрович, Лукина Кира Анатольевна

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Случай из практики

Статья в выпуске: 2 т.28, 2022 года.

Бесплатный доступ

Введение. Болезнь Гоше входит в группу наследственных лизосомных орфанных заболеваний накопления, вызванной недостаточностью фермента β-глюкоцереброзидазы с полисистемным поражением, в том числе и костной ткани. Костно-суставная система при болезни Гоше поражается в 75-83 % случаев. На этом фоне нередко развиваются инфекционные процессы, в том числе и туберкулез. Цель. Демонстрация особенностей и трудности диагностики костно-суставной патологии у пациентов разного возраста при болезни Гоше, осложненной туберкулезной инфекцией. Материалы и методы. Анализ клинического материала (в том числе ретроспективный анамнез), дополнительные методы исследования, лучевая диагностика (рентгенография, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография), данные хирургических вмешательств, морфологическое исследование биопсийного / операционного материала с микробиологическим подтверждением. Результаты. Представлены два клинических наблюдения пациентов, у которых на фоне болезни Гоше выявлены деструктивные изменения костей и суставов с последующим присоединением туберкулезной инфекции. Особенностью этих наблюдений является то, что у одного больного болезнь Гоше диагностирована в детстве с постепенным развитием костно-суставной патологии, которая впоследствии осложнилась туберкулезным воспалением. Во втором наблюдении болезнь Гоше диагностирована у взрослого пациента в связи с болезненными ощущениями в поясничном отделе позвоночника, т.е. уже с костно-суставными проявлениями. На этом фоне подтверждена туберкулезная инфекция костей, которая различными лечебными учреждениями ставилась под сомнение. Заключение. Эти клинические случаи подтверждают сложность диагностики костно-суставной патологии при болезни Гоше, особенно при присоединении туберкулезной инфекции, что диктует необходимость определенного алгоритма обследования.

Кость, сустав, туберкулез, болезнь гоше

Короткий адрес: https://sciup.org/142234585

IDR: 142234585 | УДК: 616.71/72-007-056.7-089-06:616.71/72-002.5

Текст научной статьи Костно-суставная патология при болезни Гоше, осложненная туберкулезом (клинические наблюдения)

Костно-суставная система при болезни Гоше поражается в 75–83 % случаев. Кроме того, на этом фоне нередко развиваются инфекционные процессы определенной этиологической принадлежности, например, туберкулез. Болезнь Гоше входит в группу наследственных лизосомных орфанных болезней накопления, вызванной недостаточностью фермента β -глюкоцереброзидазы с полисистемным поражением в том числе и костной ткани [1–6]. Болезнь

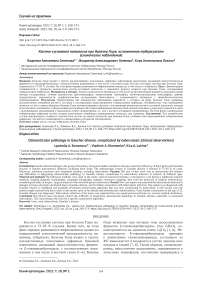

Гоше возникает при мутации гена лизосомального фермента β -глюкоцереброзидазы (ген GBAI), локализующегося на длинном плече 1q21q [1, 6]. Недостаточность ß-глюкоцереброзидазы приводит к накоплению глюкозилцерамида, состоящего из 497 аминокислот и входящего в состав лизосом всех органов и тканей [7, 8]. Таким образом, глюкозилце-рамид, недостаточно расщепляясь, накапливается в лизосомах макрофагов, постепенно превращаясь в

крупные клетки с пенистой голубоватой цитоплазмой (при окраске гематоксилином и эозином) и большим эксцентричным ядром, так называемые клетки Гоше (макрофаги продуктов переработки, перегруженные липидами).

Одной из наиболее излюбленных локализаций этих клеток является костный мозг [9-13]. Межбалочные пространства заполняются инфильтратами из клеток Гоше, что ограничивает приток крови, нарушает питание, способствуя формированию остеонекроза. Нарушается минеральный обмен кальция и фосфора с изменением прочности и формы костей [1, 14]. Происходит образование аномальных уплотнений костной ткани в виде склеротических участков вдоль костномозгового канала со структурным изменением, уплощением верхней трети головки бедренной кости, деформацией, что рентгенологически определяется как колба Эрленмейера [15–17]. Нарушение формы кости характеризует процесс ремоделирования в ответ на скопление клеток Гоше в костномозговых пространствах. Наличие небольшого количества клеток

Гоше в костномозговых пространствах может протекать бессимптомно.

При значительном скоплении клеток Гоше у больных возникают так называемые костные кризы с сильным болевым синдромом от нескольких часов до нескольких дней. Вовлечение костей при болезни Гоше встречается у 75-83 % больных. В большинстве случаев процесс вовлечения костей начинается в детском или подростковом возрасте. Чаще всего поражаются длинные кости: бедренная, большеберцовая, плечевая [18]. Клетки Гоше могут стимулировать высвобождение провоспалительных цитокинов, интерлейкинов IL-1, IL-6, IL-10, фактора некроза опухоли ц , макрофагального колониестимулирующего фактора. Предполагают, что IL-6 симулирует костную резорбцию, способствуя возникновению остеопении и остеопороза [1]. В костную ткань может проникать инфекция.

Цель работы : продемонстрировать особенности и сложность диагностики костно-суставной патологии у пациентов разного возраста при болезни Гоше, осложненной туберкулезной инфекцией.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В работе представлены два наблюдения пациентов с болезнью Гоше. Методы: клинический материал (в том числе ретроспективный анамнез), дополнительные методы исследования, лучевая диагностика (рентгенография, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография), данные хирургических вмешательств, морфологическое исследование биопсийного / операционного материала с микробиологическим подтверждением.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Наблюдение 1 : мужчина, 1981 г. р., у которого в возрасте 4-х лет диагностирована болезнь Гоше. В 13 лет по поводу гепатоспленомегалии произведена спленэктомия. В 17 лет, в связи с остеонекрозом головки левой бедренной кости, выполнен артродез левого тазобедренного сустава (рис. 1).

Рис. 1. Гистологический препарат. Болезнь Гоше. Комплексы клеток Гоше в костномозговом пространстве бедренной кости. Окраска гематоксилином и эозином, × 100

В возрасте 27-ми лет появились жалобы на боль и неопороспособность правого тазобедренного сустава. Выявлено укорочение левой нижней конечности на 5 см, резкое ограничение объема движений в тазобедренных суставах: слева из-за ранее выполненного артродеза, справа - в связи с болевым синдромом. При поступлении состояние тяжелое, передвижение было возможно только с помощью костылей. При осмотре больной истощен (при росте 186 см вес 55 кг). Свищей и ран в области пра вого тазобедренного сустава не выявлено. Имелась выраженная приводящая контрактура правого тазобедренного сустава со значительным болевым синдромом. По данным лучевой диагностики (рентгенография, компьютерная и магнитно-резонансная томографии – КТ / МРТ) определялись признаки остеонекроза головки левой и медиального перелома шейки правой бедренной кости с формированием подвывиха (рис. 2). В связи с вышеперечисленными симптомами и ортопедическим статусом пациента было принято решение провести тотальное эндопротезирование правого тазобедренного сустава. Послеоперационный период протекал без осложнений. Одновременно больной получал патогенетическую заместительную ферментную терапию болезни Гоше.

Рис. 2. 3D компьютерная томография костей таза и тазобедренных суставов при болезни Гоше. Анкилоз левого тазобедренного сустава. Неоартроз правого тазобедренного сустава

Через 3 месяца после оперативного вмешательства появилось расхождение швов в области послеоперационного рубца. Принято решение об оперативном вмешательстве и ревизии области операции, при которой была обнаружена гнойная полость в области правого тазобедренного сустава, выявлены свищевые ходы, сообщающиеся с компонентами эндопротеза. Установлена проточно-промывная система, наложены вторичные швы области операционной раны. Несмотря на наличие проточно-промывной системы, перевязки раны, антибактериальную терапию появился воспалительный инфильтрат в левой ягодичной области, сообщающийся с левым тазобедренным суставом, и еще один свищевой ход в этой же области. Заподозрен и диагностирован сакроилеит туберкулезной этиологии, который был подтвержден микробиологическими посевами из свищевого отделяемого. Назначена противотуберкулезная терапия по индивидуальному режиму. На фоне положительной клинической динамики через 2 месяца произведена операция некросеквестрэктомии левого крестцово-подвздошного сочленения с иссечением свища и гистологическим исследованием операционного материала, при котором подтверждена туберкулезная этиология воспаления. Несмотря на последующее лечение противотуберкулезными препаратами, появился новый свищевой ход в левой ягодичной области. В ноябре (через 4 мес. от даты последней операции) выполнена повторная ревизия и некросеквестрэктомия левого крестцово-подвздошного сочленения и крестца. Продолжена противотуберкулезная терапия. В результате нормализовалась температура, пациент прибавил в весе. Но появление новых свищевых ходов в левой ягодичной области привело к решению о необходимости удаления эндопротеза правого тазобедренного сустава с иссечением свищевого хода, секвестрнекрэктомией крестцово-подвздошного сочленения и крестца, что и было осуществлено через 2 года после установки эндопротеза. Для обеспечения сращения отломков правой бедренной кости наложена кокситная повязка. На протяжении последующих 2-х лет больной выполнял рекомендации по лечению болезни Гоше и туберкулеза. При плановом обследовании выявлены сгибательно-приводящая контрактура, неоартроз правого тазобедренного сустава с укорочением нижней конечности на 8 см, перекос костей таза и пояснично-крестцового отдела позвоночника с изменением походки. При компьютерной томографии обнаружено разрушение костей крестца, обширные участки деструкции, массивный остеосклероз подвздошных костей. На фоне профилактической противотуберкулезной химиотерапии по индивидуальному режиму и по настоятельной просьбе пациента через 3 года после первого тотального эндопротезирования проведено реэндопротезирование правого тазобедренного сустава. Послеоперационный период протекал без осложнений. Однако через 2 года вновь открылся свищевой ход в области правого тазобедренного сустава, который не закрывался, несмотря на проводимую антибактериальную и противотуберкулезную терапию. В связи с рецидивирующим нагноением в области операции через 3 года после реэндопртези-рования принято решение об удалении эндопротеза. В послеоперационном периоде в течение последующих 12 месяцев больному была назначена противотуберкулезная химиотерапия по индивидуальному режиму, согласно полученной чувствительности к противотуберкулезным препаратам 1 и 2 ряда. В настоящее время пациент регулярно получает заместительную ферментную терапию по поводу болезни Гоше. Признаки туберкулезного воспалительного процесса костно-суставной системы отсутствуют, поэтому лечение костно-суставного туберкулеза закончено.

Наблюдение 2: женщина, 1984 г.р. Из анамнеза известно, что в 13-летнем возрасте без установленного диагноза была выполнена спленэктомия. В 27 лет путем кесарева сечения родила двойню. В 30 лет по данным магнитно-резонансной томографии была выявлена протрузия межпозвонковых дисков L4–SI, экструзия L5–SI с признаками корешковой компрессии. Выполнены две паравертебральные инъекции дипроспаном без эффекта. В возрасте 31 года пациентка обратилась за медицинской помощью по поводу субфебрильной температуры и боли в поясничной области, плечевых, коленных, голеностопных суставах, болезненных образований в правом плече, левом предплечье, кистях. С диагнозом септикопиемии и артрита левого тазобедренного сустава больная была госпитализирована в ревматологическое отделение. Проводилась антибактериальная терапия без положительной динамики. При дальнейшем обследовании выявлен остеомиелит тела правой подвздошной кости; боковых масс крестца; абсцессы правой подвздошной, поясничной мышц; левой бедренной кости; абсцессы медиальной группы мышц левого бедра; флегмона прилежащей забрюшинной жировой клетчатки. Произведена биопсия левой бедренной кости, по результатам которой с диагнозом туберкулеза костно-суставной системы (туберкулезный коксит слева и крестцово-подвздошного сочленения справа) переведена в отделение внелегочного туберкулеза, где «холодный» натечник был вскрыт и дренирован. При исследовании отделяемого из активного дренажа раны левого тазобедренного сустава диагноз туберкулеза был подтвержден бактериологически (выявлены микобактерии туберкулеза). Назначена противотуберкулезная терапия по I режиму с последующим положительным эффектом (значительно уменьшился болевой синдром). Однако пациентка обратилась в другое лечебное учреждение, где диагноз туберкулеза был подвергнут сомнению и больную прооперировали. Проведена попытка эндопротезирования левого тазобедренного сустава, осложнившаяся вывихом головки бедренной кости из-за повреждения задней стенки вертлужной впадины. Операция завершена частичной резекцией головки бедренной кости, некрэктомией тканей левого тазобедренного сустава (2016 г.). Проведено гистологическое и микробиологическое исследование операционного материала, где микроскопически определялась картина остеомиелита без признаков специфичности. При бактериологическом исследовании микобактерии туберкулеза не обнаружены. На этом основании туберкулезная этиология воспалительного процесса была отвергнута и выставлен другой диагноз: последствия реактивного артрита. В следующем стационаре в 32 года впервые (с учетом спленэктомии в анамнезе) заподозрена и верифицирована болезнь Гоше. Проведена энзимодиагностика, подтвердившая наличие наследственной ферментопатии (активность фермента бета-глюкоцереброзидазы 0,78 мкмоль/литр/ час; мутация гена GDF: Т 370S/М162Т). Выявлена му- тация в одном аллеле гена протромбина (гетерозиготное наследование). Больная переведена в профильное медицинское учреждение для коррекции и лечения болезни Гоше. При поступлении тяжесть состояния была обусловлена инвалидизирующим ортопедическим статусом: передвигалась с помощью костылей из-за неопороспособности левой нижней конечности с укорочением на 4–5 см, отмечалась резкая болезненность при активных и пассивных движениях левого тазобедренного сустава. Рентгенологически определялся вывих, коксартроз и остеонекроз 2 ст. головки левой бедренной кости (рис. 3).

Рис. 3. Рентгенограмма левого тазобедренного сустава. Туберкулезный коксит, вывих головки левой бедренной кости

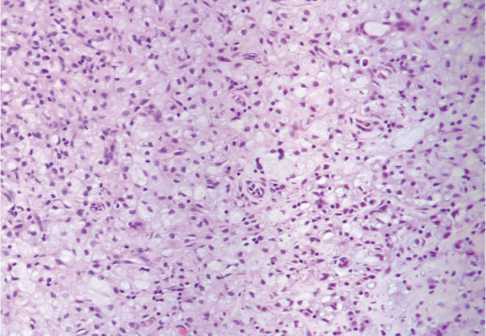

Выявлено колбовидное расширение дистальных отделов обеих бедренных костей, инфильтрация костного мозга, обусловленная основным заболеванием. В легких обнаружены мелкоочаговые диссеминаты, которые были трактованы как проявления пневмонии, и ак-силлярная лимфоаденопатия. Изменения костей таза, тазобедренных суставов расценены как последствия длительно существующего гнойного воспалительного процесса с распространением на область крестцовоподвздошного сочленения справа, крестцовые позвонки. Принято решение об оперативном вмешательстве с проведением секвестрнекрэктомии левого тазобедренного сустава, ревизии с возможным однополюсным эндопротезированием либо постановкой артикулирующего спейсера. В предоперационной подготовке в течение 4-х недель проводилась противотуберкулезная химиотерапия по 1 режиму, заместительная (болезни Гоше) и метаболическая терапия. В 2017 г. удалось провести операцию тотального эндопротезирования левого тазобедренного сустава. Операция прошла с техническими сложностями из-за предшествующих оперативных вмешательств на суставе. Передне-боковым доступом открыта полость сустава, при этом выделилось около 50 мл светлой, прозрачной жидкости без запаха и хлопьев. При ревизии обнаружен задний вывих головки левой бедренной кости, повреждение задних отделов капсулы сустава, дефект заднего края и задних отделов крыши вертлужной впадины. Произведен опил шейки бедренной кости под установку бедренного компонента эндопротеза. Головка и шейка бедренной кости полностью резецированы. Проксимальный отдел бедренной кости обработан под типоразмер 7 бедренного компонента эндопротеза "Ильза". После удаления спаек освобождена вертлужная впадина. При попытке установки монополярной модульной головки диаметром 44 мм отмечена тенденция к заднему вывихиванию, т.е. однополюсное протезирование нестабильно, как и установка артикулирующего спей-сера. На основании вышеизложенного принято решение о проведении тотального эндопротезирования. С помощью шарошек размером до 48 обработана вертлужная впадина. С учетом возможности специфического инфекционного процесса тазовый и ацетабулярный компонент эндопротеза установлены на костный цемент с гентамицином в максимально возможном горизонтальном положении (для предупреждения вывиха головки бедренной кости). После установки бедренного компонента «Ильза»-7 произведено вправление эндопротеза. Установлена ножка "Ильза-стандартная" типоразмера 7; безцементный ацетабулярный компонент типоразмера 46 мм по типу "Пресс-фит" с дополнительной цементной фиксацией; вкладыш типоразмера 44–46 мм; головка типоразмера «S». Произведено вправление компонентов эндопротеза. Удаленные при оперативном вмешательстве ткани, в том числе часть резецированной головки бедренной кости, направлены на морфологическое исследование (рис. 4).

Рис. 4. Гистологический препарат. Туберкулез бедренной кости. Эпителоидно-клеточные гранулемы, гигантские многоядерные клетки Пирогова-Лангганса. Окраска гематоксилином и эозином, × 100

В послеоперационном периоде проводились заместительные гемотрансфузии; комбинированная антибиотико-ферментная терапия; антикоагулянтная профилактика. Течение послеоперационного периода протекало без осложнений, Рана зажила первичным натяжением. Швы сняты на 14-е сутки. Больная выписана с диагнозом: туберкулез множественных локализаций: левосторонний коксит, правосторонний сакроилеит, спондилит S1, активная фаза. Состояние после секвестрнекрэктомии левого тазобедренного сустава. Полный вывих головки левой бедренной кости. Состояние после тотального эндопротезирования левого тазобедренного сустава. В течение последующих 24 месяцев назначена противотуберкулезная терапия, режим которой корректировался в зависимости от клинических и лабораторных данных. Переносимость назначенных противотубеоркулезных препаратов была хорошая. Рентгенологический контроль костно-суставной системы и органов грудной клетки через 3, 6, 12 месяцев и далее ежегодно (рис. 5).

В настоящее время состояние пациентки удовлетворительное. Спустя 3 года после операции ходит без дополнительной опоры. Оценка функции эндопроте-зированого левого тазобедренного сустава по Харрис составила: боль – 42 балла, ежедневная активность – 12 баллов, функция – 44 балла, амплитуда / движение – 4 балла, деформация – 4 балла.

Болезнь Гоше корректируется соответствующей ферментотерапией. Лечение костно-суставного туберкулеза закончено на основании отсутствия признаков рецидива туберкулезного воспаления.

Рис. 5. Рентгенограмма левого тазобедренного сустава через два года после операции тотального эндопротезирования

ОБСУЖДЕНИЕ

Современная классификация разделяет болезнь Гоше на два типа: ненейропатическую и нейропатическую. Ненейропатический вариант может манифестировать в любом возрасте и характеризуется хроническим течением. Выявить ранние изменения в костях, динамику патологического процесса помогает лучевая диагностика (рентгенография, магнитно-резонансная томография, денситометрия, сцинтиграфия). Рентгенография позволяет диагностировать деформации, переломы, определить толщину коркового слоя кости, наличие остеонекроза. Магнитно-резонансная томография оценивает состояние костного мозга. Денситометрия показывает плотность костной ткани, содержание неорганических кальций-фосфатных соединений, степень остеопении [19, 20].

В представленных двух клинических наблюдениях у пациентов была ненейропатическая форма болезни Гоше. У первого пациента болезнь Гоше выявлена рано, в детском возрасте. Несмотря на проводимую терапию проблемы костно-суставной системы проявили себя в 17-летнем возрасте, когда диагностировали остеонекроз головки левой бедренной кости, в связи с чем выполнен артродез левого тазобедренного сустава. В течение последующих 10-ти лет самочувствие было удовлетворительным, но затем больной обратился уже в тяжелом состоянии со значительным укорочением обеих конечностей, выраженным болевым синдромом. В 27 лет проведено первое тотальное эндопротезирование правого тазобедренного сустава. Однако послеоперационный период осложнился присоединением туберкулезной инфекции с развитием сакроилеита. На фоне профилактической противотуберкулезной химиотерапии проведена попытка реэндопротезирования правого тазобедренного сустава, но затем протез пришлось удалить.

Особенностью второго клинического наблюдения является то, что болезнь Гоше была впервые выявлена в 32-летнем возрасте, когда появились серьезные проблемы с костно-суставной системой и соответствующие жалобы. На протяжении нескольких лет больная была обследована в нескольких лечебных учреждениях страны. Однако болезнь Гоше была выявлена не сразу. Так же как и в первом наблюдении, к костно-суставной патологии присоединилась туберкулезная инфекция.

В современных условиях активного предоперационного лечения морфологическая диагностика туберкулезного воспаления имеет ряд особенностей, т.к. нет четкой классической структурированности. Об этом свидетельствует второе клиническое наблюдение, когда на фоне проводимого лечения отсутствовали признаки гранулематозного воспаления, характерные для туберкулеза. Диагноз туберкулеза был отвергнут, что усугубило течение патологического процесса. Гистологическая картина складывается из совокупности признаков, характерных для туберкулезного воспаления: разрозненных очагов казеозоподобного некроза, немногочисленных эпителиоидно-клеточных гранулем, гигантских многоядерных макрофагов разного возраста, в том числе и Пирогова-Лангганса, лимфоидной инфильтрации, присутствия лейкоцитов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в данной работе продемонстрированы особенности и сложности диагностики костносуставной патологии у пациентов разного возраста при болезни Гоше, осложненной туберкулезной инфекцией. Постановка диагноза требует применения широкого спектра диагностических исследований. Нами был использован комплекс методов: анализ клинического материала (в том числе, ретроспективный анамнез), дополнительные методы исследования, лучевая диагностика (рентгенография, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография), данные хирургических вмешательств, морфологическое исследование биопсийного / операционного материала с микробиологическим подтверждением.

Данные клинические случаи подтверждают сложность диагностики костно-суставной патологии при бо- лезни Гоше, осложненной воспалением туберкулезной этиологии. Поэтому необходимо как можно раньше выявлять признаки поражения костно-суставной системы для своевременного решения вопроса о тактике лечения, прежде всего, хирургического вмешательства. При болезни Гоше всегда есть риск присоединения туберкулезной инфекции. Поэтому необходимо применять определенный алгоритм для ее выявления при первых признаках воспаления, нарушениях функции сустава, ограничении движения: Диаскин-тест, реакция Манту с 2 ТЕ, Т-SPOT TB. При появлении свищей необходимо проводить микробиологические посевы отделяемого не только на наличие неспецифической флоры, но и на наличие микобактерий туберкулеза (люминесцентная микроскопия, полимеразная цепная реакция). При морфологическом исследовании биопсийного или операционного материала необходимо окрашивание микропрепаратов по методу Циль-Нильсена для выявления кислотоустойчивых микобактерий. Для окончательного решения вопроса о туберкулезном или неспецифическом воспалении костно-суставной системы диагноз основывается на совокупности результатов клинико-лучевых, лабораторных, микробиологических и морфологических исследований.

Список литературы Костно-суставная патология при болезни Гоше, осложненная туберкулезом (клинические наблюдения)

- Волгина С.Я., Юров И.Ю., Белогурова М.Б. Редкие болезни детей. Казань: Медицина, 2018. С. 20-27.

- Лукина Е.А. Болезнь Гоше. М.: Литтерра, 2014. 56 с.

- Gaucher Disease. 1st Ed. / Futerman A.H., Zimran A., eds. Boca Raton (USA): CRC Press. 2006. 544 р. DOI: 10.1201/9781420005509.

- Skeletal improvement in patients with Gaucher disease type 1: a phase 2 trial of oral eliglustat / R.S. Kamath, E. Lukina, N. Watman, M. Dragosky, G.M. Pastores, E.A. Arreguin, H. Rosenbaum, A. Zimran, R. Aguzzi, A.C. Puga, A.M. Norfleet, M.J. Peterschmitt, D.I. Rosenthal // Skeletal Radiol. 2014. Vol. 43, No 10. P. 1353-1360. DOI: 10.1007/s00256-014-1891-9.

- Zimran A. How I treat Gaucher disease // Blood. 2011. Vol. 118, No 6. P. 1463-1471. DOI: 10.1182/blood-2011-04-308890.

- Enzyme replacement therapy for Gaucher disease: skeletal responses to macrophage-targeted glucocerebrosidase / D.I. Rosenthal, S.H. Doppelt, H.J. Mankin, J.M. Dambrosia, R.J. Xavier, K.A. McKusick, B.R. Rosen, J. Baker, L.T. Niklason, S.C. Hill // Pediatrics. 1995. Vol. 96, No 4, Pt. 1. Р. 629-637.

- Glucosylfingosine (Lyso-GLi) maybe the primary biomarker for screening Gaucher disease in Russian patients / K. Savostyanov, A. Pushkov, L. Murav'ova, G.B. Movsisyan, A.I. Rykunova, R.V. Ponomarev, K. Lukina, E. Lukina, L. Namazova-Baranova // Mol. Genet. Metab. 2019. Vol. 126, No 2. P. S130. DOI: 10.1016/j.ymgme.2018.12.334.

- Weinreb N.J. The Bone in Gaucher Disease // Clinical Therapeutics. 2007. Vol. 29. P. S91-S92. DOI: 10.1016/S0149-2918(07)80462-0.

- Туберкулез и болезнь Гоше / Л.А. Семенова, В.А. Хоменко, К.А. Лукина, С.М. Калугина // Актуальные вопросы фтизиатрии : сборник научных трудов. [Б.м.], 2017. Вып. VIII. - С. 208-211.

- Туберкулезный сакроилеит с кокситом у пациента с болезнью Гоше / В.А. Хоменко, Л.А. Семенова, К.А. Лукина, К.В. Токаев // Туберкулез и болезни легких. 2018. Т. 96, № 8. С. 55-58.

- Evidence-based recommendations for monitoring bone disease and the response to enzyme replacement therapy in Gaucher patients / S.V. Vom Dahl, L. Poll, M. Di Rocco, G. Ciana, C. Denes, G. Mariani, M. Maas // Curr. Med. Res. Opin. 2006. Vol. 22, No 6. P. 1045-1064. DOI: 10.1185/030079906X104623.

- Improvement of bone disease by imiglucerase (Cerezyme) therapy in patients with skeletal manifestations of type 1 Gaucher disease: results of a 48-month longitudinal cohort study / K.B. Sims, G.M. Pastores, N.J. Weinreb, J. Barranger, B.E. Rosenbloom, S. Packman, P. Kaplan, H. Mankin, R. Xavier, J. Angell, M.A. Fitzpatrick, D. Rosenthal // Clin. Genet. 2008. Vol. 73, No 5. P. 430-440. DOI: 10.1111/j.1399-0004.2008.00978.x.

- Imiglucerase (Cerezyme) improves quality of life in patients with skeletal manifestations of Gaucher disease / N. Weinreb, J. Barrandger, S. Packman, A. Prakash-Cheng, B. Rosenbloom, K. Sims, J. Angell, A. Skrinar, G.M. Pastores // Clin. Genet. 2007. Vol. 71, No 6. P. 576-588. DOI: 10.1111/j.1399-0004.2007.00811.x.

- Gaucher disease: alendronate disodium improves bone mineral density in adults receiving enzyme therapy / R.J. Wenstrup, L. Bailey, G.A. Grabowski, J. Moskovitz, A.E. Oestreich, W. Wu, S. Sun // Blood. 2004. Vol. 104, No 5. P. 1253-1257. DOI: 10.1182/blood-2003-11-3854.

- Дифференциальная диагностика лучевой картины туберкулезного сакроилеита и специфического поражения костной системы при болезни Гоше на примере клинического случая / А.А. Соловьева, Р.В. Пономарев, К.А. Лукина, В.Е. Мамонов, В.А. Хоменко, И.Э. Костина, Г.А. Яцык, Е.А. Лукина // Терапевтический архив. 2019. Т. 91, № 1. С. 84-88.

- Готман Л., Яцык Г., Тогонидзе Д. Возможности рентгенологической диагностики болезни Гоше: материалы: материалы II Всероссийского национального конгресса по лучевой диагностике и терапии // Медицинская визуализация. 2008. Спец. вып. С. 73.

- Maas M., Poll L.W., Terk M.R. Imaging and quantifying skeletal involvement in Gaucher disease // Br. J. Radiol. 2002. Vol. 75, No Suppl. 1. P. A13-A24. DOI: 10.1259/bjr.75.suppl_1.750013.

- Опыт диагностики и лечения костно-суставного туберкулеза у пациента с болезнью Гоше I типа / А.А. Соловьева, Г.А. Яцык, Р.В. Пономарев, В.Е. Мамонов, В.А. Хоменко, Е.А. Лукина // Гематология и трансфузиология. 2018. Т. 63, № 1. С. 182-183.

- Robertson P.L., Maas M., Goldblatt J. Semiquantitative assessment of skeletal response to enzyme replacement therapy for Gaucher's disease using the bone marrow burden score // AJR Am. J. Roentgenol. 2007. Vol. 188, No 6. P. 1521-1528. DOI: 10.2214/AJR.06.1410.

- Evidence-based recommendations for monitoring bone disease and response to enzyme replacement therapy in Gaucher patients / S. Vom Dahl, L. Poll, M. Di Rocco, G. Ciana, C. Denes, G. Mariani, M. Maas // Curr. Med. Res. Opin. 2006. Vol. 22, No 6. Р. 1045-1064. DOI: 10.1185/030079906X104623.