Костнопластические остеоиндуктивные материалыв травматологии и ортопедии

Автор: Лекишвили Михаил Васильевич, Склянчук Евгений Дмитриевич, Акатов Владимир Семенович, Очкуренко Александр Алексеевич, Гурьев Владимир Васильевич, Рагинов Иван Сергеевич, Бугров Сергей Николаевич, Рябов Алексей Юрьевич, Фадеева Ирина Сергеевна, Юрасова Юлия Борисовна, Чеканов Андрей Сергеевич

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4, 2015 года.

Бесплатный доступ

Значительное количество последствий заболеваний или несчастных случаев, приводящих к повреждению костной системы, требуют обязательного восстановления ее целостности. Для восполнения дефектов наряду с металлоконструкциями наиболее оптимальными костнозамещающими субстанциями являются различные пластические материалы. К настоящему времени в течение последних 17 лет удачным, эффективным костнопластическим материа-лом зарекомендовали себя деминерализованные костные аллоимплантаты (ДКИ), технология изготовления которых включает в себя процессы деминерализации, лиофилизации и радиационной стерилизации дозой поглощения 20-25 кГр. Более 10 лет выпускаются ДКИ на основе донорских тканей - костей свода черепа. Данный материал нашел свое применение при проведении ревизионного эндопротезирования тазобедренного сустава, осложненного разрушением вертлужной впадины, хирургии позвоночника и дефектов костей лицевого черепа. Перспективным и эффективным материалом оказались лиофилизированные губчатые аллоимплантаты, которые могут быть деминерализованными или нет, в виде блоков. Кроме блоков в качестве носителя применяются костные чипсы. Что касается научно-практических перспектив, то в «тканевом банке ЦИТО» начаты исследования по созданию семейства биокомпозиционных костнопластических материалов, в состав которых войдут рекомбинантные костные морфогенетические белки, антиоксиданты, антибиотики и т.д.

Костные алло- и ксеноимплантаты, деминерализованный костный матрикс, остеоиндуктивность, костный морфогенетический белок, антибиотики, травматология и ортопедия

Короткий адрес: https://sciup.org/142121863

IDR: 142121863 | УДК: 616.71-089.843-089.844:615.33 | DOI: 10.18019/1028-4427-2015-4-61-67

Текст научной статьи Костнопластические остеоиндуктивные материалыв травматологии и ортопедии

Значительное количество последствий травм, заболеваний и несчастных случаев, приводящих к повреждению костной ткани, требует обязательного восстановления ее целостности. Как правило, необходимость проведения восстановительных костнопластических операций продиктована наличием сопутствующих грубых функциональных нарушений суставных органов. Для восполнения подобных дефектов, наряду с металлоконструкциями, наиболее оптимальными костноза-мещающими субстанциями являются различные пластические материалы, обладающие необходимым для

себя набором свойств (безопасность, остеоиндуктивность, остеокондуктивность, отсутствие токсичности и аллергенности и т.д.). Вместе с тем, известно, что для конкретных клинических ситуаций нужны те или иные имплантаты, обладающие разными механическими и пластическими характеристиками. Разработка, пред-клинические, экспериментальные исследования новых пластических материалов с целью их дальнейшего внедрения в клиническую практику разных направлений восстановительной хирургии представляют собой актуальную задачу современной биоимплантологии [1].

Ш Лекишвили М.В., Склянчук Е.Д., Акатов В.С., Очкуренко А.А., Гурьев В.В., Рагинов И.С., Бугров С.Н., Рябов А.Ю., Фадеева И.С., Юрасова Ю.Б., Чеканов А.С. Костнопластические остеоиндуктивные материалы в травматологии и ортопедии // Гений ортопедии. 2015. № 4. С. 61-67.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

К настоящему времени удачными и наиболее эффективными костнопластическими материалами зарекомендовали себя деминерализованные костные аллоимплан-таты (ДКИ), разработанные в ЦИТО им. Н.Н. Приорова. В лаборатории «тканевой банк ЦИТО» в течение более 17 лет изготавливают ДКИ с различными степенями деминерализации, свойств, геометрии и т.д. Более 10 лет выпускаются ДКИ на основе донорских тканей – костей свода черепа. Что касается имплантатов из кортикального слоя длинных костей, то подобные ДКИ выпускаются в виде пластин, стружки, чипсов и т.д. (рис. 1). В процессе изготовления деминерализованных костных

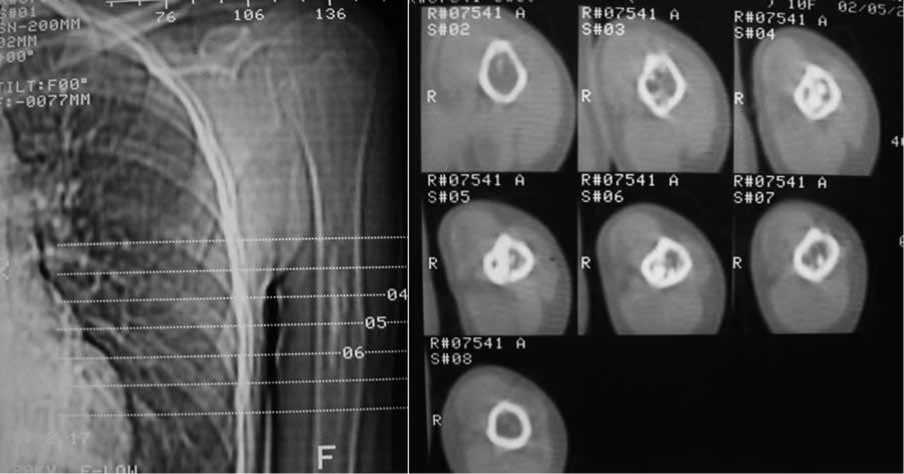

аллоимплантатов используются процессы деминерализации костных заготовок слабыми растворами соляной кислоты, лиофилизации заготовок из замороженного состояния и стерилизации радиационным способом потоком быстрых электронов дозой поглощения 20-25 кГр [2]. Получили признание у хирургов аллоимплантаты в виде блоков из спонгиозной и кортико-спонгиозной костной ткани. Основными методами исследования за перестройкой материалов и формированием органотипического регенерата являются лучевые методы: рентгенографические и компьютерные исследования в динамике в послеоперационных периодах.

Рис. 1. Варианты аллогенных костнопластических материалов

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

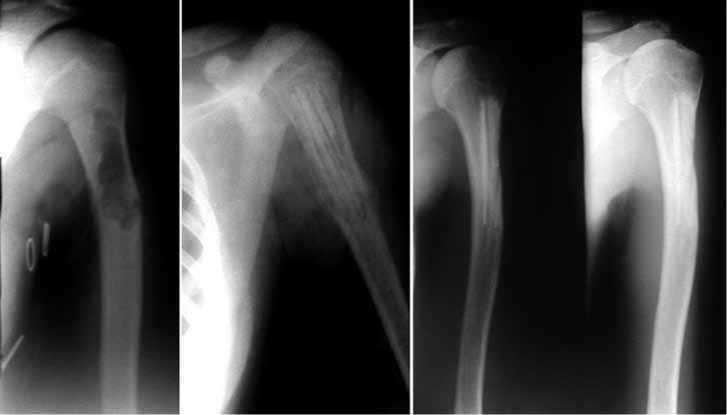

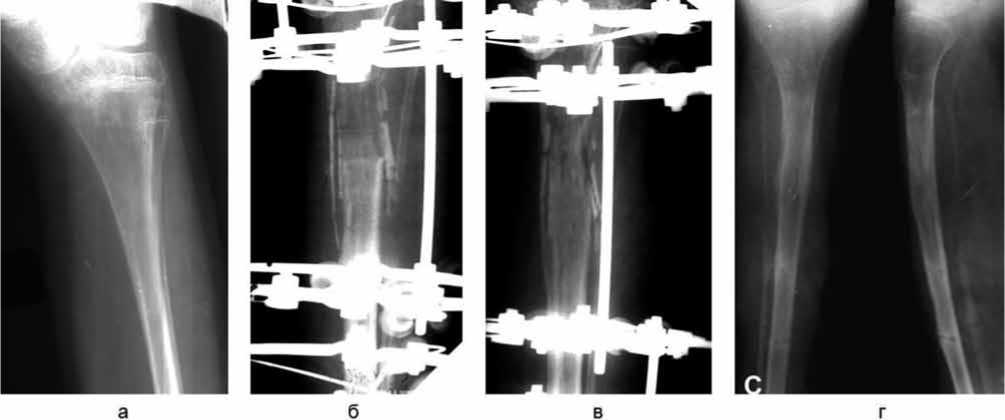

Деминерализованные кортикальные костные имплантаты применяются при заполнении дефектов, вызванных костными опухолями, опухолеподобными заболеваниями, остеомиелитами, а также при наличии ложных суставов различного генеза, для ускорения процессов регенерации костной ткани (рис. 2). ДКИ с высокой степенью деминерализации стали использовать при проведении удлинения длинных костей на фоне замедленного формирования дистракционного регенерата (рис. 3). В этих случаях имплантаты выполняют роль остеоиндукторов, одновременно являясь источником «строительного материала». Срок органотипической перестройки аллоимплантатов

колеблется от 1,5 до 5 лет в зависимости от объема дефекта, этиологии и локализации костной патологии и т.д. (рис. 5).

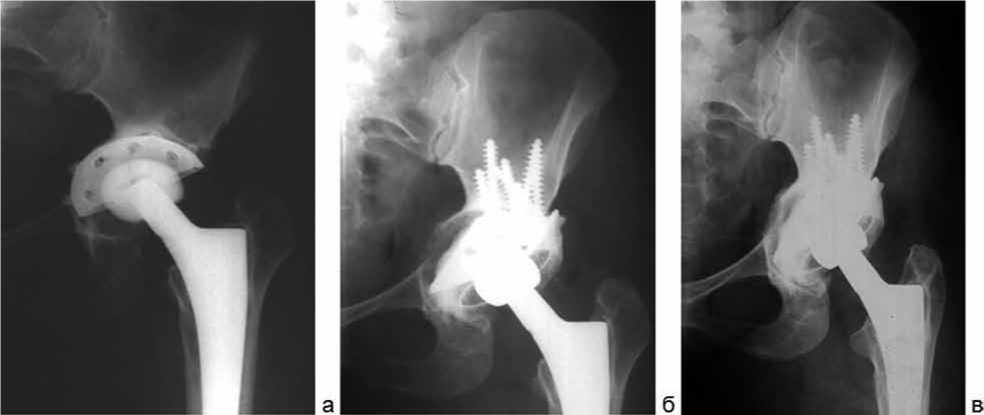

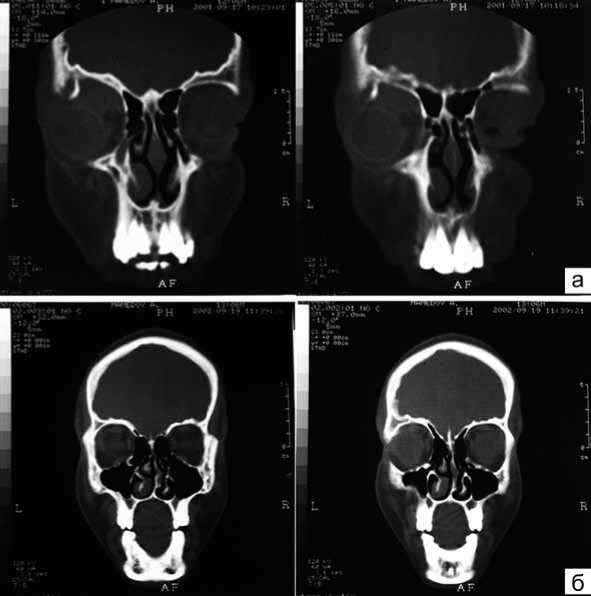

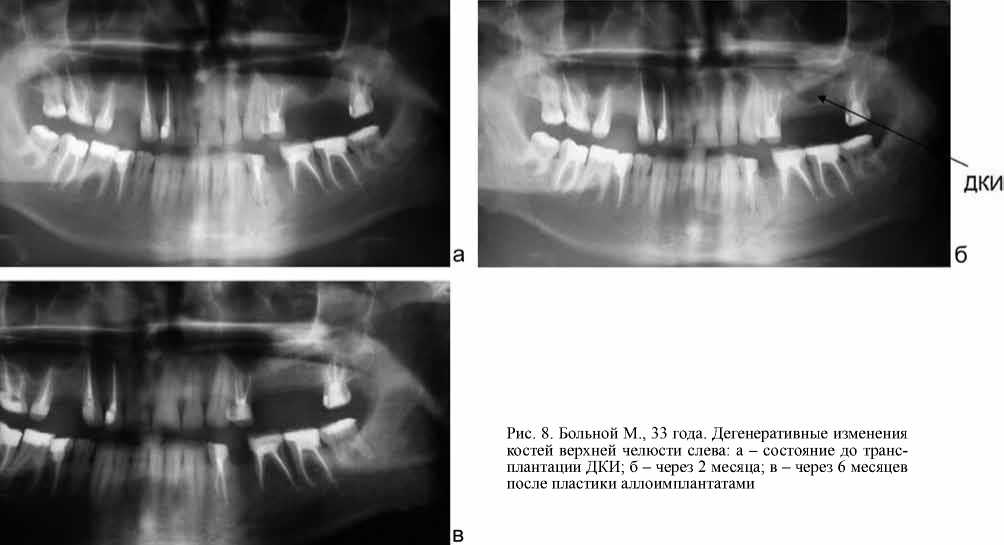

В ортопедии имплантаты на основе костей свода черепа нашли свое применение в случаях проведения ревизионного эндопротезирования тазобедренного сустава (рис. 6) [4]. Показаниями для использования этих имплантатов также являются разрушенные тела позвонков, дефекты костей лицевого черепа. Они являются материалом выбора для проведения краниопластики различных размеров и локализации, а также при проведении предварительного этапа дентальной имплантации (рис. 7, 8).

Рис. 2. Больная Р., 12 лет. Солитарная киста верхней трети левой плечевой кости: рентгенограммы до операции и на этапах лечения

Рис. 3. Рентгенограммы большеберцовой кости больной Л., 12 лет. Пластика ДКИ по регенерату: а – до операции; б – через 2 мес. после остеотомии и костной пластики. Дистракция 55 мм; в – через 3 мес. после остеотомии и костной пластики. Дистракция 65 мм; г – через 6 месяцев после завершения дистракции

Рис. 4. Компьютерная томография (топограмма, аксиальные срезы) плечевой кости больной Ж., 9 лет. через 1,5 года после проведения аллопластики ДКИ по поводу удаления остеохондромы

Рис. 5. Больной Ч., 15 лет. По-лиоссальная форма фиброзной дисплазии: а – правая бедренная кость. Состояние до операции; б – корригирующая остеотомия и аллопластика ДКИ в сочетании с металлоо-стеосинтезом Г-образной пластиной; в – состояние через 3 года после операции; г – состояние через 5 лет после операции и удаления металлоконструкций. Рентгенограммы в прямой проекции

Рис. 6. Больная, 46 лет. Реэндопротезирование и костная пластика тазобедренного сустава: а – состояние до операции; б – после выполнения хирургической коррекции; в – через 2 года после реэндопротезирования. Рентгенограммы в прямой проекции

Рис. 7. Больной М., 12 лет. Компьютерная томограмма оскольчатого перелома верхней стенки орбиты справа: а – состояние до операции; б – состояние через 12 месяцев после операции

Рис. 8. Больной М., 33 года. Дегенеративные изменения костей верхней челюсти слева: а – состояние до трансплантации ДКИ; б – через 2 месяца; в – через 6 месяцев после пластики аллоимплантатами

ДКИ

Не менее перспективными и эффективными материалами оказались лиофилизированные губчатые аллоимплантаты, которые могут быть деминерализованными или не деминерализованными в виде блоков разного размера с сохранной архитектоникой костной ткани. Материал тщательно очищен от миелоидного компонента и способен играть роль не только кондуктора, но и служить носителем биологически активных субстанций, к которым относятся факторы роста, морфогенетические белки и другие компоненты костного матрикса. На стадии трансплантации они могут использоваться как депо, в состав которых материалов могут быть включены обогащенная тромбоцитами плазма, трансплантируемые различные клетки-предшественники и т.д. Кроме блоков в качестве носителя могут применяться костные чипсы, где еще одним из компонентов являются фармакологические препараты, влияющие на скорость регенерации и процессы моделирования костных тканей. Аллоимплантаты из губчатой кости широко используются в травматологии и ортопедии в случаях, когда требуется восстановление значительных костных дефектов, в частности, при опухолевых и опухолеподобных заболеваниях у детей и взрослых. К этой же группе относятся костнопластические материалы на основе головок бедренных костей, удаленных в ходе операции эндопротезирования тазобедренного сустава по поводу остеоартроза.

Рост числа больных с патологией тазобедренного сустава является общемировой тенденцией, обусловленной старением популяции и гиподинамией. В связи с чем, с одной стороны, увеличивается число больных с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями суставов, а с другой – неуклонно возрастает количество переломов шейки бедра на фоне остеопороза, который встречается у 47 % пациентов с деформирующим артрозом тазобедренных суставов. Одним из распространенных способов лечения данной патологии является тотальное эндопротезирование. В настоящее время количество первичных тотальных эндопротезирований в мире возрастает с каждым годом, в том числе у лиц молодого возраста, уровень активности которых до- статочно высок, что ведет к росту числа ревизионных эндопротезирований. Уже сегодня каждый пятый поставленный эндопротез в РФ – ревизионный. В России количество выполняемых операций существенно меньше, но можно с уверенностью говорить, что число больных, нуждающихся в ревизионном эндопротезировании, будет постоянно расти. Первое место среди причин нестабильности эндопротеза занимает асептическое расшатывание компонентов эндопротеза, основной причиной которого является динамическое взаимодействие на границе «кость-имплантат» при бесцементной фиксации и «кость-цемент-имплантат» при цементной фиксации эндопротеза. Потеря костной массы вокруг ножки эндопротеза не только зависит от вида протеза, но и от активности пациента, демографических особенностей, исходной минеральной плотности ткани. Известно, что адаптивная перестройка при эндопротезировании тазобедренного сустава является примером общей атрофии, наблюдаемой после внедрения любой металлоконструкции в кость, поэтому проблема качества костной ткани, прилежащей к эндопротезу, в риске развития асептической нестабильности весьма значительна. Все это обусловливает необходимость поиска новых средств и методов, которые позволили бы улучшить течение адаптивной перестройки, качество и количество костной ткани, прилежащей к эндопротезу, особенно в случаях ревизионного эндопротезирования. Поэтому, кроме усовершенствования конструкций эндопротезов, разработки более инертных материалов, модернизации покрытия эндопротезов в последнее время все большее значение имеет использование регуляторов ремоделирования костной ткани.

В настоящее время данная проблема решается по двум направлениям. Во-первых, имеющиеся сведения о механизмах потери костной ткани дают основание считать, что с помощью фармацевтических препаратов возможна коррекция нарушенных механизмов ремоделирования и снижение интенсивности остеолиза, влекущего за собой развитие асептической нестабильности. В клинической практике используется ряд препаратов, системно влияющих на метаболизм костной ткани. В настоящее время наибольшее распространение получили бисфосфонаты. Они подавляют костную резорбцию, приводя к увеличению костной массы. По данным различных авторов, отмечается положительный результат системного применения бисфосфонатов в дополнение к стабильной первичной фиксации эндопротеза. В последнее время обсуждается возможность местного применения бисфосфонатов как изолированно, так и в комбинации с другими компонентами [5].

Метод локального применения бисфосфонатов был предложен B. Peter c соавторами (2005), которые имплантировали золедронат на гидроксиапатитную поверхность титанового имплантата, вживлённого в костную ткань крысы. Появились работы о локальном применении бисфосфонатов при цементном эндопротезировании, в которых они были смешаны с костным цементом. Однако при этом было отмечено изменение характеристик самого цемента, что снижало его усталостную прочность, в связи с чем от этой идеи пришлось отказаться. Преимущественное использование бесцементных конструкций, невозможность применения бисфосфонатов в соединении с костным цементом, а также недостаточная эффективность соединения бисфосфонатов с гидроксиапатитным покрытием подтолкнули ученых к разработке растворов бисфосфонатов для локального применения. В экспериментах на животных было показано увеличение остеогенеза вокруг имплантатов при локальном использовании раствора бисфосфоната, и это представляло большой интерес, т.к. выявленное увеличение остеоинтеграции на границе «имплантат-кость» превосходило подобное явление при системном применении бисфосфонатов. Подобный эффект был достигнут и в других исследованиях, где после местного применения алендроната отмечалось увеличение объема костной ткани вокруг имплантата и усиление его биомеханической фиксации. При внедрении результатов лабораторных экспериментов в клинику было отмечено, что местное применение бисфосфонатов улучшает фиксацию эндопротеза. В то же время выявлено, что бисфосфонаты в качестве раствора не способны долгое время удерживаться локально в зоне операции, в связи с чем вопрос его удержания остается открытым [7, 8].

Во-вторых, при развившейся нестабильности эндопротеза тазобедренного сустава, осложненной разрушением вертлужной впадины и костей таза, в практической травматологии и ортопедии используются аллотрансплантаты костей свода черепа, которые способствуют не только полному замещению костных дефектов и надежной фиксации металлоконструкций, но и восстановлению целостности костной основы вертлужной впадины за счет быстрого формирования вновь образованной костной ткани.

Значительное количество послеоперационных осложнений в виде остеомиелита и других гнойных осложнений заставляет искать пути лечения этой сложной патологии костной системы. С учетом дефицита современных и эффективных биокомпозиционных материалов в РФ задача создания доступных отечественных материалов, способных нивелировать данные патологии, является актуальным исследованием [9].

Возможно, решением части проблем в этой области является локальное использование имплантатов, им-прегнированных антибиотиками, с применением технологии сверхкритического СО2 [10-12]. Опыт Winkler H. с соавторами вселяет надежду на получение биологических имплантатов с ванкомицином, эффективных при лечении остеомиелита различной локализации. Подобных работ в России крайне мало, их проведение давно назрело.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что возможности биоимплантологии в травматологии и ортопедии далеко не исчерпаны. Необходимо сохранить существующие эффективные формы биологических материалов, в ряде случаев внести различные усовершенствования, направленные на улучшение их пластических свойств. Остающиеся серьезные проблемы, а также появляющиеся новые, в частности, на фоне лавинообразного увеличения операций ревизионного эндопротезирования, заставляют нас искать новые формы пластического материала, его модификации, источники донорских тканей, методы консервации и стерилизации.

Без сомнения можно констатировать, что перспективные направления, связанные с разработкой и дальнейшим внедрением в клиническую практику новых костнопластических материалов, потребуют значительных финансовых затрат, тщательного экспериментального исследования, анализа, комплекса различных экспертиз, государственной регистрации и т.д. Вместе с тем, мы надеемся на научную кооперацию с другими государственными тканевыми банками, клиническими подразделениями ЦИТО и сторонними лечебными учреждениями различного профиля, где возможны внедрения разрабатываемых материалов, и, в первую очередь, с лечебными учреждениями травматолого-ортопедического профиля.

Список литературы Костнопластические остеоиндуктивные материалыв травматологии и ортопедии

- Деев Р.В., Дробышев А.Ю., Бозо И.Я. Ординарные и активированные остеопластические материалы//Вестн. травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. 2015. № 1. С. 51-69.

- Лекишвили М.В. Технологии изготовления костного пластического материала для применения в восстановительной хирургии (экспериментальное исследование): автореф. д-ра мед. наук. М., 2005. 38 с.

- Местное применение бисфосфонатов при металлоостеосинтезе. Краткий литературный обзор/М.В. Лекишвили, Е.Д. Склянчук, А.Ю. Рябов, Ю.Б. Юрасова, А.А. Очкуренко//Технологии живых систем. 2014. Т. 11, № 1. С. 46-53.

- Отдаленные результаты применения деминерализованных аллоимплантатов на основе донорских костей свода черепа для замещения костных дефектов при ревизионном эндопротезировании тазобедренного сустава/А.С. Чеканов, В.П. Волошин, М.В. Лекишвили, А.А. Очкуренко, Д.В. Мартыненко//Вестн. травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. 2015. № 1. С. 43-46.

- Перспективы локального применения антирезорбтивных препаратов при повреждениях и заболеваниях костей скелета (обзор литературы)/С.С. Родионова, М.В. Лекишвили, Е.Д. Склянчук, А.Н. Торгашин, А.Ю. Рябов, Ю.Б. Юрасова//Вестн. травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. 2014. № 4. С. 83-89.

- Peri-implant bone remodeling after total hip replacement combined with systemic alendronate treatment: a finite element analysis/B. Peter, N. Ramaniraka, L.R. Rakotomanana, P.Y. Zambelli, D.P. Pioletti//Comput. Methods Biomech. Biomed. Engin. 2004. Vol. 7, No 2. P. 73-78.

- Osteoinductive biomaterials: current knowledge of properties, experimental models and biological mechanisms/A.M. Barradas, H. Yuan, C.A. van Blitterswijk, P. Habibovic//Eur. Cell Mater. 2011. Vol. 21. P. 407-429.

- Sterilisation treatments of corticancellous allograft in a rabbit model/R. Ganeshalingam, R. Oliver, T. Musgrove, Y. Yu//J. Bone Joint Surg. Br. 2012. Vol. 94-B, Supp. XXIII. P. 124.

- Результаты применения разрабатываемых биологически активных материалов на основе коллагена для замещения тканевых дефектов в эксперименте/К.В. Кулакова, С.Н. Бугров, Д.Я. Алейник, А.А. Стручков//Технологии живых систем. 2013. Т. 10, № 8. С. 59-64.

- In vitro release of vancomycin and tobramycin from impregnated human and bovine bone grafts/H. Winkler, O. Janata, C. Berger, W. Wein, A. Georgopoulos//J. Antimicrob. Chemother. 2000. Vol. 46, No 3. P. 423-428.

- One stage uncemented revision of infected total hip replacement using cancellous allograft bone impregnated with antibiotics/H. Winkler, A. Stoiber, K. Kaudela, F. Winter, F. Menschik//J. Bone Joint Surg. Br. 2008. Vol. 90, No 12. P. 1580-1584.

- Winkler H. Rationale for one stage exchange of infected hip replacement using uncemented implants and antibiotic impregnated bone graft//Int. J. Med. Sci. 2009. Vol. 6, No 5. P. 247-252.