Костные остатки из плейстоценовых отложений южной галереи Денисовой пещеры: новые данные

Автор: Васильев С.К., Шуньков М.В., Козликин М.Б.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.

Бесплатный доступ

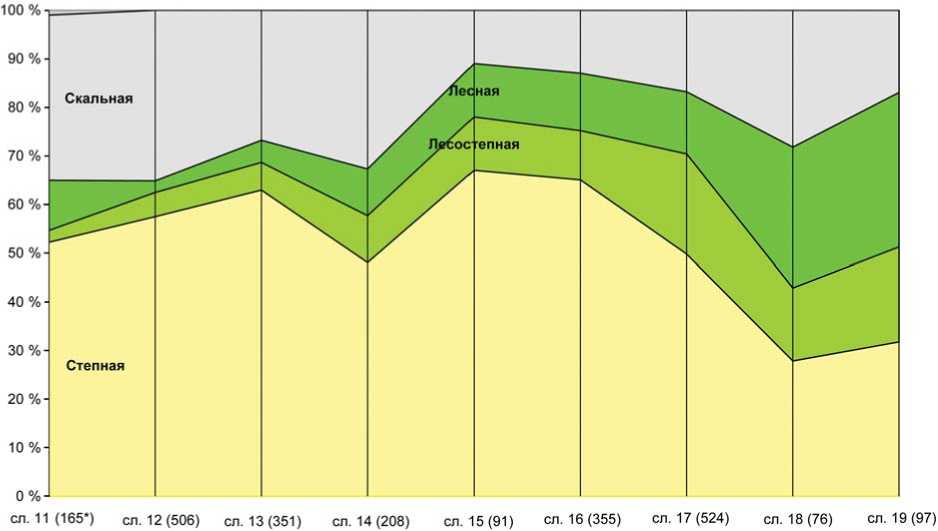

В статье представлены результаты изучения единого комплекса остеологических материалов из раскопок в южной галерее Денисовой пещеры в 2019 и 2020 г., которые позволяют проследить динамику палеогеографической обстановки в окрестностях пещеры во время формирования толщи слоев 11-19. Определимые образцы, доля которых от общего количества остатков составляет 6 %, относятся как минимум к 37 видам млекопитающих. В тафоценозе пещерных слоев хорошо прослеживаются следы пищевой активности крупных хищников, в первую очередь пещерных гиен. Особенно отчетливо они прослежены в материалах из верхней части разреза. В слоях 16-18распространены кости со следами обжига, раскалывания и с порезами. Судя по фауне крупных млекопитающих, в период формирования слоев 11-16 природно-климатическая обстановка в окрестностях пещеры в целом оставалась достаточно стабильной. Преобладали виды открытых, степных пространств. В слоях 17-19 наблюдается увеличение доли видов лесных и лесостепных биотопов. Вместе с тем для этих слоев отмечена характерная для горных территорий мозаичность ландшафтов. Сохранялись, хотя и в гораздо меньшем количестве, виды открытых пространств, такие как лошади, шерстистый носорог, бизон, гигантский олень, дзерен, сайгак, пещерная гиена. В слое 19 найден астрагал очень крупной особи пещерного льва. Он принадлежит, скорее всего, группе степных львов Panthera leo fossilis, доживших в ряде мест Северной Евразии до начала - первой половины позднего плейстоцена. Впервые в Денисовой пещере обнаружены остатки кяхтинского винторога, включающие фрагмент рогового стержня, астрагал и вторую фалангу. Ранее на Алтае остатки этого вида были известны из Усть-Канской пещеры и стоянки Кара-Бом.

Денисова пещера, плейстоцен, крупные млекопитающие, биотопические группы, пещерный лев, кяхтинский винторог

Короткий адрес: https://sciup.org/145146188

IDR: 145146188 | УДК: 569+903.32 | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0083-0090

Текст научной статьи Костные остатки из плейстоценовых отложений южной галереи Денисовой пещеры: новые данные

В результате раскопок плейстоценовых отложений в южной галерее Денисовой пещеры в 2020 г. обнаружено свыше 39 тыс. костных остатков, из которых 1928 экз. – определимые, принадлежащие как минимум 37 видам млекопитающих, а также кости рыб, амфибий и птиц. Эти материалы существенно дополнили остеологическую коллекцию 2019 г. [Васильев, Козликин, Шуньков, 2020]. Для более детального анализа динамики палеогеографической обстановки в окрестностях пещеры во время накопления толщи слоев 11–19 коллекции 2019 и 2020 г. рассматриваются единым комплексом (табл. 1).

Количество определимых остатков меняется от 3,5 % в слое 17 до 10,3 % в слое 19, составляя в среднем по слоям 5,8 %. Преобладают фрагменты костей и зубов размером 1–2 и 2–5 см (в среднем по слоям 66 % и 32 % соответственно). Доля фрагментов длиной 5–10 и более 10 см составляет 2,0 и 0,2 % соответственно. Наблюдается незначительное увеличение количества мелких фрагментов вниз по разрезу, особенно в слоях 17 и 18 (табл. 2). В коллекциях из слоев 16 и 17 отмечены крупные фрагменты костей бизона – два дистальных конца большеберцовых костей, два неполных нижних суставных блока плечевых костей, дистальная половина плюсневой кости. В этих же слоях найдены целый астрагал и неполный верхний конец лучевой кости шерстистого носорога.

В пещерном тафоценозе, особенно верхней части разреза (слои 11 и 12), хорошо прослеживаются следы пищевой активности крупных хищников, в первую очередь пещерных гиен. Кости со следами обжига, раскалывания и с порезами характерны преимущественно для слоев 16–18.

Остатки крупных млекопитающих дают возможность с известной долей достоверности, зависящей от величины использованной выборки материалов, проследить динамику изменений природной среды во время накопления толщи слоев 11–19. Г.Ф. Барышников выделил четыре биотопи-ческие группы животных [Природная среда..., 2003, с. 85]. К обитателям степных пространств он отнес 84

корсака, степного хоря, малого пещерного медведя, пещерную гиену, шерстистого носорога, лошадь Оводова, гигантского оленя, байкальского яка, бизона, кяхтинского винторога, дзерена, сайгака и архара. Лесостепная группировка включает красного волка, крупную кабаллоидную лошадь, лося, марала. Лесная – соболя, бурого медведя, рысь, косулю, бобра. В скальную биотопическую группу входят сибирский горный козел, снежный барс и солон-гой. При анализе не использовались интразональ-ные виды, такие как лисица, серый волк, росомаха, пещерный лев, мамонт. Следует отметить, что экологическая приуроченность некоторых видов, считающихся ныне исконно лесными обитателями, например, бурого медведя, марала и лося, достаточно условная. На самом деле эти виды экологиче ски пластичны. Еще в историческое время они повсеместно обитали, придерживаясь приречных лесов, в пределах лесостепной и даже степной зон, хотя, конечно, и в меньшем количестве, чем в лесной. Только преследования со стороны человека привели к тому, что они сохранились в основном в пределах таежно-лесной зоны [Кириков, 1959]. Один из подвидов бурого медведя Ursus arctos pruinosus , например, прекрасно адаптировался к высокогорным холодным степям безлюдного до недавнего времени Северного Тибета, где он был весьма многочисленным зверем [Пржевальский, 1883].

В коллекциях из сло ев 11–13 доминирует группировка обитателей степных пространств (52–63 %), при незначительном участии видов лесостепных и лесных биотопов (в пределах 2,4– 10,3 %). В слое 14 наблюдается сокращение степной группировки до 48 % при одновременном увеличении доли видов лесостепных и степных биотопов до 9,6 %. В слоях 15 и 16 доля обитателей степных биотопов вновь заметно поднимается до 65–67 % на фоне лесостепного и лесного компонентов – 10–12 %. В слоях 17 и 18 доля степной группировки видов снижается с 50 до 34 % при сохранении лесостепной биотопической группы на уровне 18–20 % и увеличении лесной с 17 до 35 %. В коллекции из слоя 19 заметных изменений не за-

Таблица 1. Видовой состав и количество костных остатков из плейстоценовых отложений в южной галерее Денисовой пещеры, коллекция 2019–2020 гг.

|

Таксоны |

Слои |

|||||||||

|

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

Всего |

|

|

Asioscalops altaica |

18 |

28 |

14 |

18 |

8 |

8 |

27 |

3 |

5 |

129 |

|

Chiropthera gen. indet . |

– |

1 |

1 |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

3 |

|

Lepus tanaiticus |

22 |

14 |

16 |

10 |

3 |

3 |

21 |

– |

3 |

92 |

|

Lepus tolai |

20 |

39 |

8 |

– |

– |

1 |

1 |

– |

3 |

72 |

|

Ochotona sp . |

9 |

17 |

9 |

6 |

– |

2 |

7 |

2 |

17 |

69 |

|

Spermophilus sp . |

29 |

115 |

41 |

16 |

1 |

3 |

36 |

4 |

9 |

254 |

|

Marmota baibacina |

29 |

17 |

3 |

6 |

2 |

7 |

64 |

8 |

35 |

171 |

|

Castor fi ber |

– |

1 |

1 |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

3 |

|

M. myospalax |

51 |

178 |

95 |

145 |

15 |

29 |

140 |

12 |

32 |

697 |

|

Rodentia gen. indet . |

120 |

170 |

78 |

104 |

19 |

28 |

93 |

11 |

19 |

642 |

|

Canis lupus |

14 |

35 |

24 |

14 |

7 |

33 |

81 |

7 |

8 |

223 |

|

Vulpes vulpes |

31 |

32 |

34 |

10 |

6 |

15 |

47 |

2 |

14 |

191 |

|

Vulpes corsak |

1 |

3 |

1 |

2 |

– |

2 |

8 |

1 |

6 |

24 |

|

Cuon alpinus |

2 |

6 |

6 |

5 |

3 |

10 |

80 |

4 |

15 |

131 |

|

Ursus arctos |

15 |

7 |

7 |

7 |

3 |

14 |

29 |

7 |

33 |

122 |

|

Ursus savini |

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

4 |

1 |

13 |

19 |

|

Martes zibellina |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

|

G. gulo |

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

|

Mustela erminea |

2 |

1 |

– |

2 |

1 |

– |

1 |

– |

– |

7 |

|

Mustela nivalis |

– |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

2 |

|

Mustela sibirica |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

1 |

2 |

|

Mustela altaica |

– |

3 |

– |

– |

– |

– |

3 |

– |

– |

6 |

|

Mustela eversmanni |

– |

3 |

1 |

2 |

– |

– |

6 |

– |

1 |

13 |

|

Crocuta spelaea |

38 |

103 |

48 |

34 |

23 |

87 |

67 |

4 |

– |

404 |

|

Panthera spelaea |

3 |

1 |

– |

1 |

– |

1 |

– |

– |

3 |

9 |

|

Uncia uncia |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

1 |

|

Mammuthus primigenius |

1 |

6 |

12 |

1 |

– |

5 |

11 |

1 |

1 |

38 |

|

Equus (E.) ferus |

2 |

9 |

3 |

3 |

2 |

8 |

9 |

1 |

2 |

39 |

|

Equus ovodovi |

4 |

28 |

15 |

12 |

5 |

14 |

7 |

– |

– |

85 |

|

E. ovodovi / ferus |

12 |

83 |

43 |

3 |

19 |

85 |

39 |

16 |

2 |

302 |

|

Coelodonta antiquitatis |

4 |

16 |

41 |

10 |

4 |

47 |

41 |

8 |

1 |

172 |

|

Stephanorhinus kirchbergensis |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

1 |

|

Cervus elaphus sibiricus |

– |

10 |

11 |

12 |

5 |

18 |

18 |

9 |

2 |

85 |

|

Megaloceros giganteus |

1 |

3 |

3 |

– |

– |

6 |

3 |

– |

– |

16 |

|

Alces alces |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

1 |

|

Capreolus pygargus |

2 |

4 |

8 |

12 |

10 |

27 |

37 |

20 |

3 |

123 |

|

Rangifer tarandus |

3 |

5 |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

9 |

|

Poёphagus mutus baicalensis |

– |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

|

Bison priscus |

21 |

87 |

67 |

21 |

23 |

42 |

50 |

3 |

3 |

317 |

|

Spirocerus kiakhtensis |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

1 |

2 |

|

Procapra gutturosa |

– |

– |

11 |

4 |

2 |

23 |

53 |

– |

7 |

100 |

|

Saiga borealis |

– |

9 |

3 |

– |

– |

– |

3 |

2 |

– |

17 |

|

Procapra / Saiga |

2 |

4 |

9 |

7 |

3 |

3 |

3 |

4 |

– |

35 |

|

Capra sibirica |

56 |

173 |

94 |

68 |

10 |

46 |

85 |

9 |

16 |

557 |

|

Ovis ammon |

15 |

31 |

21 |

8 |

1 |

6 |

16 |

2 |

1 |

101 |

|

Capra / Ovis |

28 |

81 |

41 |

23 |

7 |

48 |

41 |

8 |

– |

277 |

|

Pisces |

– |

1 |

– |

– |

– |

3 |

7 |

– |

– |

11 |

|

Amphibia |

– |

1 |

2 |

2 |

– |

2 |

3 |

– |

– |

10 |

|

Aves |

70 |

105 |

64 |

79 |

16 |

40 |

67 |

8 |

16 |

465 |

|

Неопределимые фрагменты |

5798 |

14076 |

14573 |

7816 |

4720 |

11320 |

33395 |

3694 |

2120 |

97512 |

|

Всего костных остатков |

6423 |

15508 |

15410 |

8464 |

4918 |

11990 |

34604 |

3852 |

2396 |

103565 |

Таблица 2. Распределение по размеру фрагментов костей крупных млекопитающих из плейстоценовых отложений в южной галерее Денисовой пещеры, коллекция 2019–2020 гг.

Количество остатков сибирского горного козла, населяющего скальные биотопы, закономерно возрастало в периоды господства степных ландшафтов (до 27–35 % в слоях 11–14) и сокращалось вместе с увеличением площади лесов (до 11–17 % в слоях 15–19) (рис. 1). Единственный представитель условно тундровой биотопической группы – северный олень, единично отмечен только в слоях 11, 12 и 16.

Состав крупной териофауны в целом указывает на характерную для горной страны мозаичность ландшафтов, что прослеживается в течение всего периода накопления плейстоценовой толщи. При этом во время формирования слоев 11–13 доминировали виды открытых ландшафтов, а в эпоху накопления слоев 17–19 численность обитателей открытых лугово-степных биотопов заметно сокращалась.

В остеологической коллекции 2020 г. наибольший интерес представляют следующие находки.

Бобр Castor fi ber представлен хвостовым позвонком из слоя 17. Присутствие костей бобра ука-

Рис. 1. Распределение костных остатков крупных млекопитающих различных биотопических групп в плейстоценовых слоях южной галереи Денисовой пещеры.

*количество костных остатков

зывает на существование лесной или, как минимум, приречной лесной растительности. Заросли пойменных деревьев и кустарников позволяют ему жить также в лесостепной и степной зонах.

Малый пещерный медведь Ursus savini. Его остатки наиболее многочисленны в слоях 17–19. Они представлены фрагментом астрагала, костями заплюсны, фрагментом метаподии, первыми и вторыми фалангами. Особенно примечательны находки 10 молочных зубов и клыков этого медведя (определения П.А. Косинцева). Большое количество молочных зубов бурого и малого пещерного медведя было зафиксировано также в слое 22 центрального зала пещеры [Природная среда…, 2003]. Обилие костей медведей в нижних слоях свидетельствует, скорее всего, о том, что в период их накопления пещера представляла собой удобное место для залегания медведей в берлогу, в т.ч. и самок с потомством.

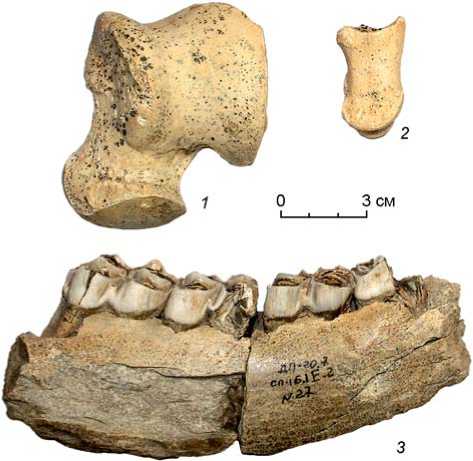

Пещерный лев Panthera leo spelaea . В слое 19 найдены целый астрагал, нижний конец метапо-дии и дистальный конец первой фаланги. Астрагал принадлежал очень крупному льву (рис. 2, 1 ). Наибольшая длина (высота) кости – 68,5 мм, ширина в проекции на сагиттальную плоскость – 64 мм. Эти размеры близки к средним значениям промеров (58,7-М 67,4–74,1 и 51,8-М 59,7–66,0 мм; n = 10) огромного верхнеплейстоценового Panthera leo atrox из битумов Ранчо-Лабреа [Merriam, Stock, 1932]. По данным Н.К. Верещагина [1971] длина астрагалов у львов Северной Евразии составляла 54–64 мм, в среднем – 60,7 мм (n = 7). У трех астрагалов из коллекции с р. Чумыш этот показатель – 57, 59,5 и 60 мм. Таким образом, размеры тела пещерного льва из Денисовой пещеры приближаются к таковым у американского льва или евразийского раннеплейстоценового мосбахского (степного) льва. Фаланги и фрагмент метаподии также принадлежали весьма крупным особям. Находки костей огромных львов, имеющих в строении нижней челюсти признаки степного льва Panthera leo fossilis и датированных началом – первой половиной верхнего плейстоцена, отмечены на стоянке Молодова V на Украине [Форонова, Сотникова, 2012], в пещере Иманай на Урале [Gimranov, Kosintsev, 2020], а также в ряде других мест на территории Сибири (Куртак, пещера Белый Город). На Алтае изолированные зубы от крупных особей львов были найдены в пещерах Чагырская и Логово Гиены [Васильев, 2013].

Мамонт Mammuthus primigenius представлен почти во всех слоях только мелкими обломками пластин зубов первых смен (pd 2–4). Самый крупный фрагмент имеет размер 28/44 мм, остальные – менее 1–2 см. В слое 18 обнаружен неполный мо-

Рис. 2. Астрагал пещерного льва ( 1 ), вторая фаланга кяхтинского винторога ( 2 ) и фрагмент челюсти гигантского оленя ( 3 ) из слоев 19 ( 1, 2 ) и 16 ( 3 ) в южной галерее Денисовой пещеры.

Гигантский олень Megaloceros giganteus . В слоях 16 и 17 найдены два и три фрагмента зубов соответственно. В слое 16 обнаружены также два фрагмента правых ветвей нижней челюсти (рис. 2, 3 ). В одном из них сохранился ряд зубов Р4 – М3 (Р4 и М3 – неполные), в другом – М1–М2. Из этого же слоя происходят обломок надглазничного отростка рога и дистальный конец лучевой ко сти. Его ширина – 84 мм, поперечник – 54 мм. Те же промеры гигантского оленя из коллекции с р. Чу-мыш составляют 78-М 88,7–99,0 мм и 53-М 61,3– 67,5 мм (n = 16). Учитывая, что Алтай населяла наиболее крупная форма Megaloceros giganteus , можно заключить, что фрагмент лучевой ко сти принадлежал некрупной самке. На Алтае, помимо Денисовой пещеры, немногочисленные остатки гигантского оленя отмечены в пещерах Логово Гиены, Сибирячиха, Страшная и Каминная. Редко сть этого вида в пределах горной страны объясняется, скорее всего, ограниченностью подходящих для него биотопов, в первую очередь пойменных лугов.

Северный олень Rangifer tarandus . В слое 16 найден фрагмент ствола рога длиной 140 мм. Судя по размерам, о статки принадлежали некрупной тундровой форме. Северный олень в виде редких единичных находок встречается как в плейстоценовых слоях алтайских пещер, так и в аллювиальных местонахождениях Предалтайской равнины.

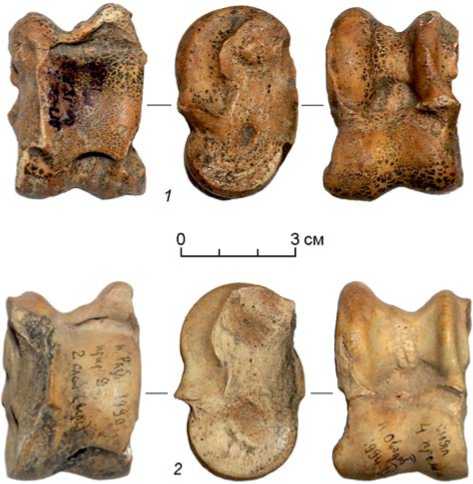

Кяхтинский винторог Spiroserus kiakhtensis . К этому виду были условно отнесены целый

Рис. 3. Астрагалы кяхтинского винторога из слоя 18 в южной галерее Денисовой пещеры ( 1 ) и архара из плейстоценовых отложений пещеры Разбойничья ( 2 ).

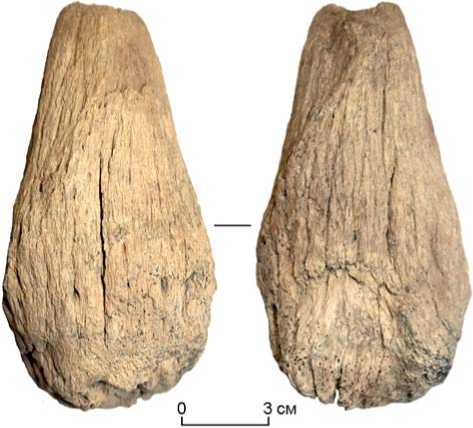

Рис. 4. Фрагмент рога кяхтинского винторога из слоя 11 в южной галерее Денисовой пещеры.

Слева – вид с внешней стороны, справа – вид с внутренней стороны.

астрагал (рис. 3, 1 ) из слоя 18 и вторая фаланга (см. рис. 2, 2 ) из слоя 19. Длина астрагала латеральная, сагиттальная и медиальная – 46,1, 36,6 и 43,2 мм соответственно, ширина нижнего конца – 31 мм, медиальный и латеральный поперечники – 27,5 и 25,3 мм. По размерам он чуть больше средних значений промеров астрагалов плейстоценовых и голоценовых Ovis ammon с Алтая (латеральная длина – 41,2-М 45,3–49,5 и ширина дистального отдела – 26,1-М 28,9–31,0 мм, n = 7), но отличается от последних целым рядом морфологических признаков. В частности, гребни верхнего суставного блока, в отличие от архара, сильно сближены и резче выражены. На нижнем блоке с латеральной стороны отчетливо выделяется уплощенный выступ, отделенный хорошо выраженной гранью от остальной суставной поверхности. Ладьевидная ямка расположена гораздо ниже, чем у архара, у которого она поднимается почти до середины высоты кости. Кубоидная ямка более глубокая и резче выраженная, чем у Ovis ammon . Медиальный гребень верхнего блока короткий, без нависающего, как у архара, выступа. Поперечник нижнего отдела кости с медиальной стороны заметно меньше, чем верхний, тогда как у архара эти поперечники примерно равны (см. рис. 3, 2 ). В целом астрагал из Денисовой пещеры ближе к «антилопьему» типу строения, чем к представителям Capra-Ovis , и в общих чертах весьма похож, например, на астрагал дзерена.

Размеры второй передней фаланги приблизительно такие же, как у архара. Кость относительно высокая, грацильная, отличается от Ovis ammon пропорциями, строением верхнего и нижнего отделов. Длина кости наибольшая – 38,0 мм, сагиттальная – 31,8 мм, ширина / поперечник верхнего конца – 18,2 / 22,2 мм, диафиза посередине – 11,2 / 17,0 мм, нижнего конца – 13,6 / 19,3 мм. Главное отличие от архара – узкая и хорошо развитая дистальная суставная поверхность, занимающая более трети длины кости, как у оленей. По общему плану строения дистальный отдел фаланги напоминает таковой у косули или пятнистого оленя, но значительно крупнее.

Посткраниальный скелет кяхтинского винторога неизвестен, поскольку почти все находки этого вида ограничены фрагментами черепа и, в особенности, обломками хорошо узнаваемых спирально завитых роговых стержней. Предположительно к кяхтинскому винторогу Н.Д. Оводов [2009] отнес сохранившуюся в анатомическом положении дистальную часть задней конечности (от нижней трети большеберцовой кости до третьих фаланг включительно) со стоянки Толбага в Забайкалье. Однако изучение промеров и фотоснимков этих костей указывает на то, что они относятся к парнокопытному иного, гораздо более крупного, размерного класса. Эта конечность принадлежала, скорее всего, мелкой самке бизона. По размерам затылочно-мозгового отдела черепа Spiroserus kiakhtensis приблизительно соответствовал архару, поэтому можно предположить, что у этих видов должны быть близки и размеры костей зачерепного скелета.

На Алтае части роговых стержней кяхтинского винторога были найдены в Усть-Канской пещере и на стоянке Кара-Бом [Верещагин, 1956; Оводов, 2009]. В 2021 г. в слое 11 южной галереи Денисовой пещеры был обнаружен фрагмент базального отдела левого рогового стержня крупной особи этого вида (рис. 4). Длина сохранившейся части стержня – 109 мм, наибольший / наименьший диаметры основания стержня – 67,0 / 50,5 мм, обхват основания стержня – 183 мм. Таким образом, найденные в пещере астрагал и фаланга были достаточно обоснованно отнесены к Spiroserus kiakhtensis . Другие подходящие кандидаты сходной размерной категории из числа близких по морфологии представителей семейства Bovidae в плейстоценовой биоте Алтая пока не известны. В Забайкалье кяхтинский винторог обитал до конца плейстоцена [Васильев и др., 2018].

Список литературы Костные остатки из плейстоценовых отложений южной галереи Денисовой пещеры: новые данные

- Васильев С.К. Фауна крупных млекопитающих из плейстоценовых отложений Чагырской пещеры (северо-западный Алтай) по материалам раскопок 2007-2011 годов // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2013. - № 1. - С. 28-44.

- Васильев С.К., Козликин М.Б., Шуньков М.В. Фаунистические остатки из плейстоценовых отложений в южной галерее Денисовой пещеры (материалы 2019 года) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2020. - Т. XXVI. - С. 37-42. doi: 10.17746/2658-6193.2020.26.037-042.

- Васильев С.К, Пархомчук Е.В., Середнёв М.А, Милютин К.И, Кузьмин Я.В., Калинкин П.Н., Растигеев С.А. Радиоуглеродное датирование остатков редких видов плейстоценовой мегафауны Южной Сибири // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. - Т. XXIV. - С. 42-46. doi: 10.17746/2658-6193.2018.24.042-046.

- Верещагин Н.К. О прежнем распространении некоторых копытных в районе смыкания Европейско-Казахстанских и Центральноазиатских степей // Зоологический журнал. - 1956. - Т. 35. - Вып. 10. - С. 1541-1553.

- Верещагин Н.К. Пещерный лев и его история в Голарктике и в пределах СССР // Труды Зоол. ин-та АН СССР - 1971. - Т. 49. - С. 123-199.

- Кириков С.В. Изменения животного мира в природных зонах СССР. (XIII-XIX в.). Степная зона и лесостепь. - М.: Наука, 1959. - 176 с.

- Оводов Н.Д. Забайкальская винторогая антилопа. Научно-литературный парадокс // Енисейская провинция. - Красноярск: КККМ, 2009. - С. 136-145.

- Пржевальский Н.М. Из Зайсана через Хами в Тибет и на истоки Желтой реки. - СПб., 1883. - 473 с.

- Природная среда и человек в палеолите Горного Алтая / Деревянко А. П., Шуньков М. В., Агаджанян А. К., Барышников Г.Ф., Maлаева Е.М., Ульянов В.А., Ку -лик Н.А., Постнов А.В., Анойкин А.А. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003. - 448 с.

- Форонова И.В., Сотникова М.В. Особенности морфологии некоторых представителей фауны млекопитающих (Proboscidea, Carnivora) конца среднего - начала позднего плейстоцена на юге Восточной Европы, бассейн Днестра // Геоэкологические и биоэкологические проблемы Северного Причерноморья. - Тирасполь: Изд-во ПГУ, 2012. - С. 321-324.

- Gimranov D., Kosintsev P.A. Quaternary large mammals from the Imanai Cave // Quaternary International. -2020. - № 546. - pp. 125-134. https://doi.org/10.1016/j. quant.2020.01.014

- Merriam J.C., Stock G. The Felidae of Rancho La Brea. - Washington: Carnegie Inst., 1932. - 232 p. + 42 pl.