Костные остатки животных в ритуально-обрядовых комплексах городка Монкысь урий

Автор: Лобанова Т.В., Кардаш О.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.46, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся результаты исследования костных остатков животных из археологического памятника Городок Монкысь урий конца XVI - XVII в., который находится на р. Большой Юган в центре таежного Приобья Западной Сибири. Прослеживается связь костных остатков некоторых видов диких (северный олень, лось, бурый медведь, волк) и домашних (собака) животных с археологическими артефактами и объектами жилого комплекса городка. Выявлены десять ритуальных костных комплексов, описаны их видовой состав, элементы скелета, характер раздробленности и возрастные особенности костей. Приведены этнографические и фольклорные данные о ритуальных практиках автохтонного населения Западной Сибири, связанных с жертвоприношениями различных животных. Установлено, что семь костных комплексов располагались в жилых постройках городка, шесть комплексов содержали целые скелеты северного оленя и их фрагменты, а также кости черепа лося. Комплексы объединяют, вероятно, материалы ритуалов принесения строительных жертв богам при возведении построек городка, а также жертвоприношения по случаю рождения детей. Выделены три костных комплекса, находившихся вне жилых построек городка: кости собаки и бурого медведя - остатки погребальных и поминальных обрядов древнего населения. Описанные ритуальные комплексы отражают культурные традиции юганских хантов, которые были зафиксированы этнографами в XIX-XX вв.; они являлись продолжением традиций древних угорских и самодийских народов.

Западная сибирь, кости, ритуальный комплекс, поминальный обряд, юганские ханты

Короткий адрес: https://sciup.org/145145866

IDR: 145145866 | УДК: 904+571.53 | DOI: 10.17746/1563-0102.2018.46.2.140-148

Текст научной статьи Костные остатки животных в ритуально-обрядовых комплексах городка Монкысь урий

Для средневекового населения таежной зоны Западной Сибири млекопитающие – один из основных компонентов природной среды, от которого зависела жизнь общины. Вместе с другими природными объектами млекопитающие были частью мифов жителей тайги и персонажами их обрядовых, ритуальных действий, остатки которых образуют ритуальный комплекс. В нашем понимании ритуальный комплекс – это следы ритуалов, предметы, сопровождающие деятельность, которая не относится к бытовым и хозяйственным занятиям, но зачастую так или иначе связана с ними вполне определенной системой мифологических представлений. Как среди артефактов, так и среди костных остатков мы выделяем материалы, которые по со ставу или месторасположению могут маркировать зону ритуальных действий, а также помочь реконструировать религиозную или ритуальную деятельность населения.

Городище Монкысь урий (Частухинский урий) – один из немногих памятников коренных жителей таежного Приобья, археозоологическая коллекция которых была подробно описана и проанализирована [Косинцев, 1994, 2005; Лобанова, Косинцев, 2015]. Целью данного исследования является атрибутирование назначения части костных остатков животных из городища Монкысь урий.

Материальная культура и вещевой комплекс тех или иных групп населения могут меняться под воздействием внешних факторов, но ритуальная деятельность, основанная на мифологическом мировоззрении, сохраняется. Таким образом, мы получаем целый комплекс данных и источников для исторических реконструкций и проведения на их основе идентификации населения, оставившего тот или иной археологический объект.

Описание памятника и археозоологической коллекции

Монкысь урий отно сится к серии городков – административных центров территориальных общин коренного населения, которые функционировали в XV–XVII вв. в Западной Сибири. Развалины городка Монкысь урий (городище Частухинский урий) находятся в Сургутском р-не Ханты-Мансийского авт. окр. – Югры, в 4,3 км к юго-западу от пос. Угут (координаты 60° 28′ 23.6″ с.ш., 74° 00′ 10.4″ в.д.). Укрепление рас- положено на останце террасы левого коренного берега р. Бол. Юган, при впадении ручья Нексап в старицу Частухинский урий.

Городище Частухинский урий (о статки исторического городка Монкысь урий) было обнаружено в первой половине 1980-х гг. местным краеведом П.С. Бахлыковым. Первые научные археологические изыскания проведены в 1990 г. экспедицией под руководством В.И. Семеновой [Семенова, 2005]. В 2011–2013 гг. археологические исследования городища были продолжены экспедицией ООО «НПО “Северная археология-1”» под руководством Г.П. Виз-галова, О.В. Кардаша, Н.В. Шатунова.

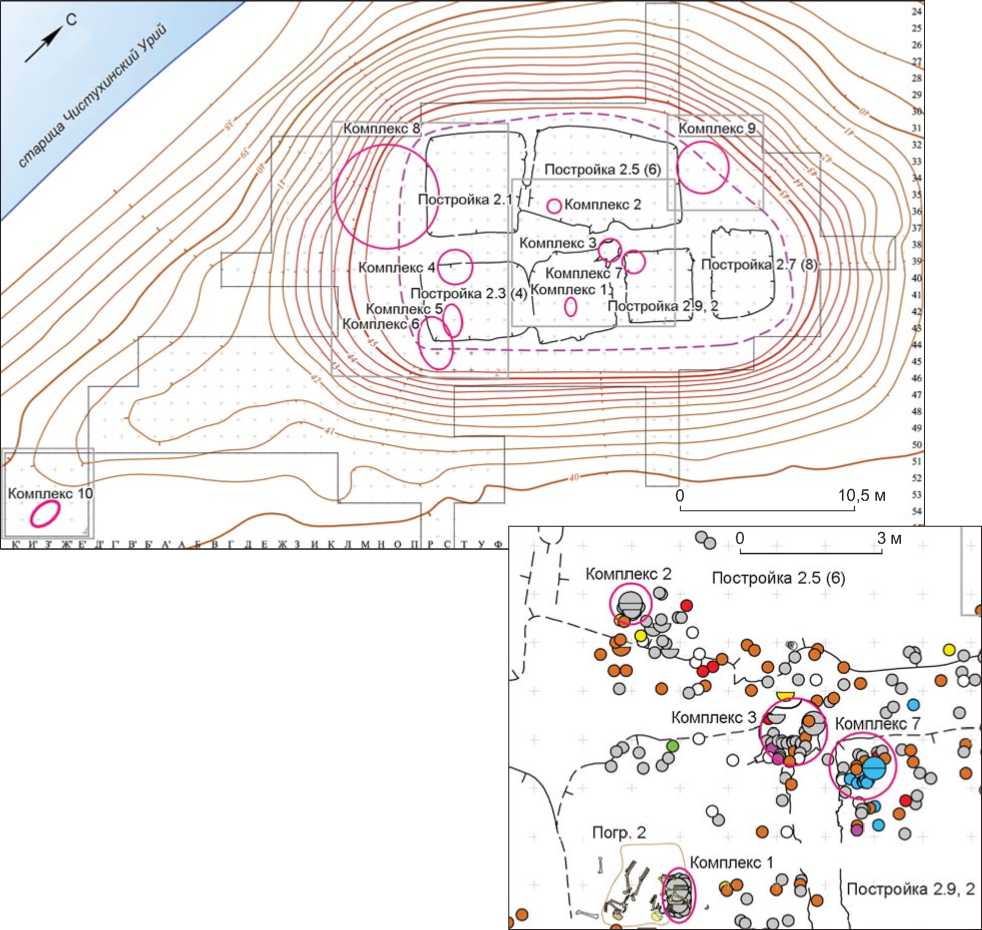

По итогам археологических исследований выделены два этапа функционирования памятника – сначала как родового поселения – юрта, затем как городка Монкысь урий, которые представляют небольшой (порядка 150 лет) период хозяйственной и ритуальной деятельности одной этнической группы населения. Городок Монкысь урий – укрепленный населенный пункт, оборонительно-жилой комплекс которого размещался на вершине останца и состоял из пяти построек. Склоны и подножие холма были хозяйственно-производственной территорией (рис. 1). Раскопками был вскрыт и «погребальный комплекс», включавший захоронения людей, которые погибли при штурме городка. Объекты «погребального комплекса» находились в постройках городка, ставшего своеобразным некрополем. Ритуальная практика на поселении проходила в пределах оборонительножилого комплекса [Там же, с. 86–88].

В ходе раскопок были собраны костные остатки, накопившиеся за периоды строительства, функционирования и гибели городка Монкысь урий. На склонах холма найдены материалы, попавшие туда позднее при деформации культурного слоя.

Археозоологическая коллекция состоит из 1 908 ко стей млекопитающих, птиц и рыб, из них 99 % принадлежат 11 видам современных домашних и диких млекопитающих. Среди остатков млекопитающих наиболее многочисленны ко сти северного оленя Rangifer tarandus (1 057 ед.) и лося Alces alces (400 ед.). Значительно меньше остатков бобра Castor fiber (63 ед.), бурого медведя Ursus arctos (52 ед.) и волка Canis lupus (17 ед.). Единичны кости таких видов, как лисица Vulpes vulpes (6 ед.), заяц-беляк Lepus timidus (4 ед.), песец Vulpes alopex (2 ед.), росомаха Gulo gulo (1 ед.) и соболь Martes zibellina (2 ед.). Домашние животные представлены собакой Canis

Комплекс 8

Комплекс 9

Постройка 2.5 (6)

Постройка 2.1

О Комплекс 2

Комплекс 3,

Постройка!

Комплекс 4'

\ Постройка 2.3

Комплекс 10

3 м

Комплекс 2

Постройка 2.5 (6)

Комплекс 3

Комплекс 7

Погр. 2

Комплекс 1

Постройка 2.9, 2

у Комплекс 7г-^

^'Комплекс 1 ] :

| Q Постройка 2

10,5 м

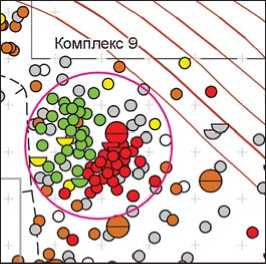

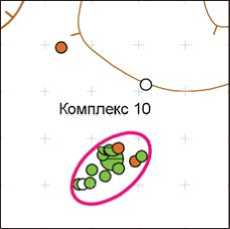

Рис. 1. План Городка Монкысь урий. На врезке - план расположения ритуальных комплексов костных остатков животных 1-3, 7.

1 - лось; 2 - северный олень; 3 - медведь бурый; 4 - собака; 5 -волк; 6 - чешуя рыб; 7 - редкие виды (бобр, лисица, заяц, соболь); 8 - неопределимые (ближе к млекопитающим); 9 - реконструированный склон; 10 - граница построек; 11 - граница оборонительного жилого комплекса; 12 - кости головы (череп и нижние челюсти); 13 - череп; 14 - нижняя челюсть; 15 - кости посткраниального скелета; 16 - граница ритуальных костных комплексов.

К- Т -Г I’ II- К Л

familiaris (81 ед.) и, вероятно, домашним северным оленем. Особенностью коллекции можно считать отсутствие костей лошади Ecuus cabalus; костные остатки этого вида довольно многочисленны на археологических памятниках таежной зоны Западной Сибири [Косинцев, Морозов, Терехова, 1988, с. 62]. Возможно, это связано с функциональной спецификой комплекса. Преобладающая часть пушных видов представлена исключительно (лисица, соболь, росомаха) или в большей мере (заяц, бобр) нижними челюстями, в некоторых из них были отверстия для привешивания на одежду Среди остеологических материалов северного оленя, лося и медведя имеются элементы всех частей скелета. Практически все кости копытных сильно раздроблены. Кости медведя преимущественно целые, разбиты лишь некоторые трубчатые кости верхних отделов конечностей. Все кости собак, найденные на памятнике, при попадании в слой были целыми и, как правило, составляли фрагменты скелетов.

С учетом расположения остеологических остатков животных нами было выделено десять костных комплексов (рис. 1), на наш взгляд, связанных с ритуальной деятельностью. Эти комплексы можно разделить на две группы. Первая включает скопления костей, иногда относящиеся к захоронениям целых (или фрагментов) тел животных, находившиеся в ямах или в углах жилых построек. Вторую группу образуют целые посткраниальные скелеты или их фрагменты, а также кости головы (черепа и нижние челюсти) хищных и копытных животных, которые связаны, как правило, с человеческим захоронением, в редких случаях - с материальными остатками ритуалов, посвященных погибшим людям.

Рассмотрим семь комплексов остатков костей животных и связанных с ними артефактов, появившихся в процессе деятельности жителей городка, при его строительстве и функционировании.

Комплекс 1 зафиксирован в северо-восточной части постройки 2.3 (4) в яме VII (рис. 1). Он был открыт и описан В.И. Семеновой в 1990 г. Яма размерами 89 × 46 см находилась ниже пола постройки, что позволяет предполагать ее создание до возведения жилого строения. В центре ямы лежал фрагмент рога, под ним – фрагменты черепа и кости трех особей северного оленя. Среди ко стей были обнаружены проколка, восемь лапчатых подвесок и две серебряные подвески-шишки [Семенова, 2005, с. 24]. Все трубчатые ко сти, часть фаланг и значительная часть позвонков расколоты, следовательно, животные были съедены. Ко сти трех особей оказались смешанными, что свидетельствует о синхронном захоронении, судя по возрасту молодой особи, в конце лета – начале осени [Косинцев, 2005, с. 158]. Плотно сть залегания ко стей и отсутствие между ними каких-либо следов деревянной или берестяной обкладки позволяют предположить, что о станки животных были закопаны в оленьей шкуре [Семенова, 2005, с. 87].

Комплекс 2 зафиксирован в южном углу постройки 2.5 (6) в яме VIII (рис. 1). Он описан В.И. Семеновой в 1990 г. Яма размерами 57 × 50 см была почти квадратной формы. По ее краям располагались измельченные кости северных оленей (21 ед.), единичные кости лося и бобра. В юго-западной части ямы лежала верхняя часть черепа северного оленя с небольшими рожками, рядом – фрагмент верхней челюсти. На самом дне ямы отмечены следы деревянного настила, угольки и куски обожженной глины [Там же, с. 28]. Согласно определениям зоологов, части скелетов северного оленя из ямы VIII принадлежали двум особям моложе 3 и старше 5 лет, которые были умерщвлены и разделаны в конце осени – начале зимы [Косинцев, 2005, с. 158–159].

Комплекс 3 зафиксирован под северным углом постройки 2.3 (4) в яме XIX (рис. 1). Он исследовался в 2012 г. Яма размерами не более 1,5 × 1,5 м имела аморфные очертания, что, на наш взгляд, является следствием разрушений, связанных со строительством городища. В яме находились 39 костей животных нескольких видов, в основном северного оленя (30 ед.). Вероятнее всего, яма относилась к периоду существования на холме юрта Монкысь урий.

Комплекс 4 зафиксирован около западной стены постройки 2.3 (4) (рис. 2). Он выделен по коллекцион-

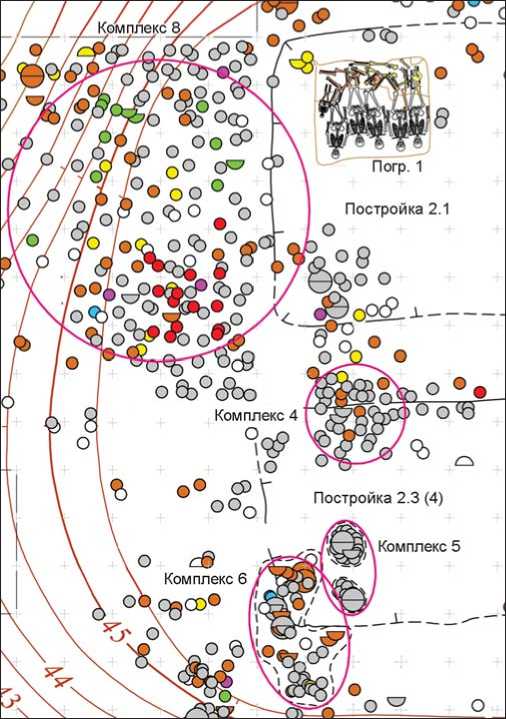

Рис. 2. План расположения ритуальных комплексов костных остатков животных 4–6, 8–10 городка Монкысь урий.

Усл. обозн. см. на рис. 1.

ной описи 1990 г. и исследован в 2011 г. Ям или углублений, связанных с этим комплексом, не прослежено. На небольшой (ок. 4 м2) площадке были сосредоточены ок. 50 костей северного оленя не менее чем двух особей и шесть костей лося.

Комплекс 5, состоящий из двух локальных скоплений, зафиксирован в южном углу постройки 2.3 (4) (рис. 2). Он исследован В.И. Семеновой в 1990 г., но выделен нами на основании анализа ее коллекционной описи. Уровень нахождения находок позволяет предположить, что кости животных залегали в двух ямах, располагавшихся ниже уровня пола постройки. Скопления включали части скелетов трех особей северного оленя (кости головы, ног, осевого скелета, 57 ед.) разного возраста. В состав комплекса входили фрагменты как минимум двух черепов, один из них с пеньками рогов. Вполне вероятно, что ямы были единым целым.

Комплекс 6 зафиксирован в южном углу оборонительно-жилого сооружения, под южным углом постройки 2.3 (4), ниже уровня ее пола (рис. 2). Скопление костей (38 ед.) размерами не более 3,5 × 1,5 м имело аморфную форму. Возможно, изначально оно было больше, но в процессе разрушения культурного слоя часть костей (73 ед.) переместилась по склону ниже. Ям или углублений, связанных с данным скоплением, не прослежено. Центральную часть комплекса маркировал слой с участками прокаленной почвы, насыщенными углем и ко стями животных. Бóльшая часть находок – фрагменты черепов и нижние челюсти лося (40 ед.), среди которых встречаются парные, а также кости всех частей тела северного оленя (52 ед.). Некоторые кости обожжены. Часть комплекса 6 была раскопана еще в 1990 г. Не исключено, что комплекс 6 включал комплекс 5, который состоит из костей северного оленя.

Необходимо отметить, что в составе комплекса были 6 русских монет XVI в. и свинцовые пули. Наличие монет, очевидно, связано с формированием культового комплекса. Пули попали в комплекс, возможно, при обстреле городка во время его штурма.

Комплекс 7 зафиксирован в западном углу постройки 2.9.2 (см. рис. 1). Здесь было расчищено 13 костей взрослого волка. Сохранились целый череп, левая нижняя челюсть со сбитым наполовину клыком, все позвонки шейного отдела, кроме первого, и пять следующих за ними грудных позвонков. Кости головы залегали в яме ниже уровня пола постройки, а шейные позвонки – в культурном слое выше. В стволе седьмого шейного позвонка сохранился фрагмент вставленной внутрь ветки дерева. Позвонки грудного отдела располагались отдельно – в развале чувала постройки. Вероятно, часть позвоночного столба и голова волка были насажены на ветку дерева и хранились (коптились?) около чувала. Кости головы зверя ока- зались ниже других остатков, возможно, при перестройке очага. Сейчас сложно объяснить назначение этого костного комплекса. В этнографической и археологической литературе мы не встречали описания подобных культовых предметов. Можно утверждать, что он относится ко времени функционирования городка Монкысь урий.

Семь первых описанных комплексов, на наш взгляд, являются прямыми свидетельствами ритуальной деятельности людей в период строительства и функционирования городка Монкысь урий. Мы не будем анализировать каждый из них в отдельности, поскольку считаем, что все комплексы, возможно, за исключением двух последних, создавались с одной целью и имели религиозную основу. Комплексы 1 и 2 (ямы VII и VIII, раскопки 1990 г.) В.И. Семенова, принимая во внимание сведения К.Ф. Карья-лайнена, однозначно определила как культовые [2005, с. 86–88]. С точки зрения традиционной культуры разных народов культовые (жертвенные) комплексы, размещенные на земле или в земле, предназначались для божеств «нижнего мира». В религиозной традиции юганских хантов известны два божества, особо значимые в «подземных» делах. Первый – это Хынь-ики или Мых-ики – «Земляной (подземный) мужик» – злое божество «нижнего мира», олицетворяющее силы смерти и влияющее, как и небесные боги, на жизнь людей «среднего мира». В «нижнем мире» ему противостоит доброе женское божество Мых-анки или Мых-ими – «Мать-земля» (досл.: «земляная женщина»), которая не является женой Хынь-ики. По отношению к Мых-анки ритуалы совершают с определенной периодичностью, помимо предметов, ей посвящают самку оленя. Во время обряда с земли снимают дерн, укладывают шкуру с головой и рогами, в которую помещают кости оленя, и закрывают ее дерном так, чтобы рога и нос животного торчали из земли. Мых-анки приносят жертву по случаю рождения детей или смерти кого-либо из родных. Такой ритуал должен выполнить также мужчина, когда становится взрослым (ики). Считается, что жертвоприношение Мых-анки должны делать семьи [Визгалов, Кардаш, 2010, с. 110].

К.Ф. Карьялайнен упоминает также о жертвах духу почвы жилого места. Во время этого ритуала ко сти заворачивали в шкуру и погребали в жилище под нарами у задней стены, около дома или рядом с поселением. Общепринятой жертвой считался олень, а традиционным временем проведения ритуала – конец лета – начало зимы [Карьялайнен, 1995, т. II, с. 98; 1996, т. III, с. 64–66]. В целом такие ритуалы совершались по случаю перехода людей из одного состояния в другое для защиты от злого божества «нижнего мира», способного навредить живым людям. Предваряя дальнейший анализ, отметим, что строительство и заселение нового дома можно охарактеризовать как изменение не просто условий проживания, а жизненного состояния, т.е. как переход из одного состояния в другое, причем в то время, когда человек наиболее уязвим и для естественных сил, и для мифологических.

С учетом приведенных этнографических сведений и материалов раскопок можно уточнить хронологию ритуальных комплексов 1–7. Комплексы 2 и 3 из ям VIII и XIX соответственно, а также комплекс 4 (не связан с ямой или углублением), содержащие помимо останков северного оленя небольшую примесь костей животных других видов, скорее всего, относятся к периоду начального заселения останца, когда на его вершине было построено три жилища юрта Монкысь урий. Вполне вероятно, для новых поселенцев было важно отдать дань уважения подземным божествам и попросить у них защиты. Не исключено, что указанные комплексы ориентированы на поклонение Мых-анки – «Матери-земле» . При последующей перестройке жилищ эти ранние комплексы были повреждены. Поэтому их информативная ценность не столь велика, как остальных комплексов.

Наиболее ярким является комплекс 1, относящийся к яме VII. Он выделяется наличием украшений, свидетельствующих, вероятно, о высоком статусе жертвователей. Кроме того, найденный в комплексе костяной наконечник мог воплощать некую защитную функцию. Судя по расположению ямы, ритуал проводился внутри недавно построенного и функционировавшего жилища и вряд ли был направлен исключительно на защиту дома. Поскольку яма неглубокая и кости, вероятно, были завернуты в шкуру, данный комплекс можно связывать с ритуалом жертвоприношения, посвященного Мых-анки, который проводился, возможно, по случаю рождения ребенка. Немногочисленность таких комплексов позволяет полагать, что ритуал совершался в связи с появлением на свет не каждого младенца. Вероятно, мы имеем дело со следами жертвоприношений по случаю рождения прямых наследников глав родов или общинных вождей.

Что касается комплекса 6, то, по всей видимости, именно он являлся результатом жертвоприношения божествам по случаю завершения строительства фундамента дома – отсыпки строительной площадки перед возведением всего оборонительно-жилого комплекса. Его особенностью является наличие серебряных монет, которые именно с этого времени на севере Западной Сибири становятся атрибутом жертвоприношения на общинных святилищах. Монеты позволяют определить не только значение ритуального комплекса, но и время его формирования: рубеж XVI–XVII вв., точнее – не ранее 1596 г. Комплекс был обращен явно ко всем богам. Однако с учетом того, что это было своеобразное «захоронение» остатков ритуального действа, костей животных и монет (двух видов), можно предположить, что комплекс был ориентирован в основном на божества «нижнего мира» – Хынь-ики и Мых-анки. Само местоположение этого ритуального комплекса также неслучайно и является знаковым: это южный угол (южная часть) оборонительно-жилого комплекса. Именно к южному углу оборонительно-жилого комплекса Надымского городка примыкала площадка с кострищем, вокруг которого совершались коллективные общинные ритуалы жертвоприношения, здесь участники действа оставляли кости и черепа жертвенных животных [Кардаш, 2013, с. 59–62].

На территории городка обнаружены также комплексы костей, напрямую не связанные с жилищами. Три из них, относящиеся к погр. 1 и 3, на наш взгляд, являются остатками поминальных ритуалов.

Комплекс 8 зафиксирован в юго-западной части оборонительно-жилого комплекса, в 2–5 м к югу от погр. 1 (см. рис. 2). Скопление содержало кости собак (37 ед., как минимум двух особей) и бурого медведя (25 ед., фрагменты диафизов бедренной, большеберцовой и верхнего конца локтевой кости, кости левой и правой передних лап взрослой особи, а также шейные и грудные позвонки). К этому же скоплению, по нашему мнению, относятся череп и нижние челюсти медведя, находившиеся в заполнении погребения [Косинцев, 2005, с. 159]. Все кости залегали в верхней части культурного слоя на участке наружной оборонительной стены. Нахождение в данном месте большого количества костей в период функционирования городка было бы невозможно. Их относительно рассредоточенное расположение мы связываем с оползанием грунта, обусловленного, возможно, расширением корневой системы растущих здесь деревьев. Кости животных были сгруппированы на почти горизонтальной площадке близ захоронения. Рядом с этим местом – на склоне холма – найдены череп лося и два черепа северного оленя.

Комплекс 9 зафиксирован в северо-восточной части оборонительно-жилого комплекса в верхней части культурного слоя, к северо-востоку от погр. 3 (см. рис. 2). Скопление составляют целый череп и две нижние челюсти бурого медведя, лежавшие на левой лопатке. Мозговой отдел черепа пробит справа, нижние клыки наполовину сбиты. Рядом находились 14 костей передних и задних конечностей медведя, принадлежавшие как минимум трем особям. Там же обнаружены часть скелета собаки, а также отдельные кости как минимум еще двух особей собак (всего 37 ед.). Место расположения этих находок практически полностью совпадает с местом нахождения комплекса 8 около погр. 1. Это участок наружной оборонительной стены и относительно горизонтальная площадка близ захоронения. Костные материалы комплекса 9 почти не подверглись вторичному перемещению, поэтому некоторые кости собаки лежали в анатомическом порядке. Нахождение в этом же скоплении и вокруг него костей черепа и ног лося, а также северного оленя трудно связывать с поминальным обрядом, хотя кости, рассыпанные по склону, ранее, возможно, располагались рядом с погребением.

Комплекс 10 зафиксирован к югу от оборонительно-жилого сооружения, у подножия холма (см. рис. 2), на территории производственно-хозяйственного назначения. Скопление состояло из костей собаки (11 ед. одной особи). Они залегали в верхней части культурного слоя к югу от очага. Рядом обнаружено несколько медных наконечников стрел – часть ритуально-поминального комплекса, который относился к захоронениям защитников городка. Кости собаки расположены в стороне от погребений, но их связь с поминальными комплексами более чем возможна, поскольку собака – животное, значимое в хозяйстве, быту и имевшее особый статус в культовой практике жителей городка, кроме того, рядом имелись артефакты.

Необходимо отметить, что только в комплексе 10 в составе скелетных остатков собаки имеется фрагмент черепа; нигде более на территории городка черепов собак не обнаружено. В остальных комплексах в относительно большом количестве представлены целые нижние челюсти, в т.ч. парные.

Останки медведя и собаки, причем в явном парном сочетании, находились рядом с захоронениями защитников городка. Плечевая кость медведя найдена и рядом с погребенными в постройке 2.3 (4) женщинами, а отдельные кости собаки – у стены этого сооружения.

Попытаемся понять, как могли сочетаться в религиозно-обрядовой сфере медведь и собака, образующие особый культовый тандем. На Бол. Югане главным божеством, покровителем реки и ее жителей считается третий сын верховного божества Нуми-То-рума, именуемый Ягун-ики. Его воплощением является медведь [Визгалов, Кардаш, 2010, с. 104–111]. Наличие рядом с погребениями ко стных остатков медведя – земного представителя Ягун-ики, сына верховного небесного божества, по нашему мнению, маркирует социальный статус погребенных. Этого же мнения придерживается и В.И. Семенова. Она ссылается на К.Ф. Карьялайнена, который приводит данные об убийстве медведя по случаю погребения и сообщает, что зубы, черепа, кости животных кладут в могилу шаманов как атрибуты зверей-помощников [1994, т. I, с. 82, 96; Семенова, 2005, с. 88].

Имеется еще одно этнографическое свидетельство использования коренными жителями р. Бол. Юган частей скелета медведя в ритуальных и даже магических целях. По их представлениям, голова и шкура медведя, представленные в сакральной позе – голова с поднятыми лапами, защищают души живых людей от мертвых родственников или «маячек» (местный вариант образа умершего), способных унести душу живого человека в «нижний мир» [Кулемзин, 1984, с. 130, 131]. Кости медведей на рассматриваемом памятнике были найдены как рядом с могильными ямами, так и в самих захоронениях, которые, по религиозным представлениям аборигенов Сибири, являлись новыми домами умерших. В соответствии с этими воззрениями останки медведя у каждой могилы, возможно, выполняли охранительную функцию.

Аборигенное население проводило траурные церемонии, чтобы не только защитить живых от умерших, но и угодить мертвым родственникам, вероятно, рассчитывая на их «помощь» в ином мире [Карья-лайнен, 1994, т. I, с. 128–129]. У южных групп обских остяков существовало представление о том, что душа человека, погибшего неестественной смертью (убитого людьми или дикими животными), попадает в космологический верх, а умершего естественной смертью – уходит вниз – в «нижний мир». «Кто умер насильственной смертью или в схватке с медведями, тот сразу попадает на небо, а кто в кровати или другой обычной смертью, тот должен долго служить строгому богу под землей...» [Там же, с. 142]. Не в этих ли представлениях кроется объяснение значения обнаруженных нами останков медведей? Возможно, кости медведей – это о статки жертвоприношений, сделанных для защиты живых от мертвых и для создания максимальных условий для вознесения погибших родственников в «верхний мир» – к небесному божеству. Здесь проявляется сущность медведя как посредника (привратника, охраняющего проход) между «средним» и «нижним» мирами [Шмидт, 1989, с. 15, 18]. Следует отметить, что предлагаемый нами вариант трактовки – лишь одно из возможных объяснений.

Какова же роль собаки в этом тандеме? Собака у коренных сибирских народов имела особый культовый статус, который был связан с ее предполагаемой посреднической функцией сопровождения умерших в иной – «нижний» – мир. У самодийских народов Ниж. Приобья жертвоприношение собаки являлось ординарным событием. В угорской среде, наоборот: у большинства групп живущих здесь хантов существовал запрет на убийство собаки [Перевалова, 2004, с. 289]. Исключение составляли северные ханты: у них наблюдались обе традиции. У одних родов были божества-покровители в образе собаки и их святилища, а также специальные святилища для принесения искупительной жертвы в случае нечаянного или преднамеренного убийства собак. У других родов практиковались жертвоприношения собаки [Там же]. Редким исключением в среде обских угров Среднего Приобья – в плане культового отношения к собаке – являются именно юганские ханты. До недавнего времени у них повсеместно существовал обычай убивать собаку умершего охотника и оставлять ее на могиле хозяина; такой же обряд бытовал и на Казыме [Кулем-зин, 1984, с. 142]. Вполне вероятно, что установленное этнографами различное отношение к собаке самодийских и угорских народов является поздним или локальным явлением. При этом отношение к медведю как «божественному существу» было как у ненцев, так и у хантов. Тем не менее охоту на бурого медведя, особенно в ритуальных целях, практиковали только ханты или ненцы хантыйского происхождения [Головнев, 1995, с. 461].

С учетом всей этой информации можно предположить, что собаки, останки которых обнаружены около погр. 1 и 3, принадлежали жителям городка, захороненным в данных могилах. Вместе с тем совместное расположение костей медведя и, вероятно, полных скелетов собаки позволяет полагать, что собака считалась неким спутником медведя, сопровождавшим его в иной мир.

В свете этой гипотезы не до конца ясно, почему захоронение собаки (комплекс 10) находится рядом с очагом. Поминальный очаг у хантов – атрибут траурной церемонии, он имеется на каждом кладбище. Вполне возможно, что совершались отдельные жертвоприношения собак (помимо тех, которые принадлежали погибшим). В любом случае мы интерпретируем комплекс 10 как поминальный, связанный с траурными церемониями. Следует отметить, что зафиксированный нами факт жертвоприношения собак позволяет говорить о связи населения городка с самодийской культурной традицией, возможно, в основе не ненецкой, а селькупской.

Завершая описание свидетельств поминального обряда, рассмотрим сакральную функцию северного оленя в культуре аборигенов таежного Приобья. Согласно этнографическим данным, у юганских хантов обряд жертвования северного оленя был непременной составляющей траурной церемонии [Карьялай-нен, 1994, т. I, с. 114–115; Кулемзин, 1984, с. 142–143]. У большинства обских угров олень считался одним из важнейших «подарков» умершему родственнику: в потустороннем мире ему предстояло быть ездовым животным для покойного владельца. На могиле умерщвляли оленей, на которых при жизни ездил сам покойный. Во время обряда туши оленей либо оставляли целиком на могиле, либо поедали во время церемониальной трапезы, в которой «участвовал» и дух покойного. После этого кости могли закопать, собрать в шкуру и оставить на земле либо подвесить на дерево [Кулемзин, 1984, с. 142–143]. Рядом с могилой оставляли нарту и упряжь. Наличие транспортного оленеводства у жителей городка подтверждено археологически. По археологическим материалам реконструируется использование упряжки из двух оленей. Пары черепов северного оленя обнаружены в 3 м к югу от комплекса 1 (погр. 1), на склоне, куда останки могли скатиться, а также в 3,5–4,5 м к северо-западу от комплекса 2 (погр. 3). По-видимому, это неслучайно: значительная часть костей северного оленя, находившихся около комплексов 8 и 9, принадлежала жертвенным животным, убитым во время совершения поминальной церемонии у могил. Судя по «дисперсному» распространению остеологических материалов, вероятнее всего, кости были оставлены на поверхности, завернутыми в оленью шкуру. Впоследствии под действием естественных факторов шкура истлела, кости были «растащены» вокруг могил и по склону холма.

Представленные интерпретации во многом гипотетичны. Тем не менее следует отметить большую значимость анализа костных остатков для воссоздания отдельных элементов мировоззрения древнего населения Большого Югана.

Заключение

На основании анализа было установлено, что часть костных остатков образует скопления, которые соотносятся с пространственной структурой поселения – сооружениями или захоронениями. Можно выделить как минимум семь костных комплексов, локализованных во внутреннем пространстве жилищ. Они, вероятно, отражают ритуалы, связанные с функционированием городка, домостроительной и хозяйственной деятельностью, семейными традициями. Еще три комплекса находятся за пределами жилищ по склону и являются свидетельствами погребальной и поминальной обрядности.

Некоторые костные скопления, включающие артефакты, мы считаем возможным соотнести с ритуальными археологическими комплексами. Концентрирующиеся около погребений ко стяные и медные наконечники стрел являются артефактами, которые ассоциируются с поминальной обрядностью. Поэтому наличие медных наконечников около захоронения собаки, расположенного у подножия холма и непосредственно не связанного с могилами, позволяет считать это погребение свидетельством поминальных ритуалов. Таким же «маркером» служат украшения, обнаруженные в яме VII. Возможно, подобные артефакты могли быть и в других костных скоплениях, но сейчас трудно определить, были они утеряны в период функционирования городка или в более позднее время. В этом случае интерпретировать скопление костей северного оленя или медведя можно с привлечением этнографических и фольклорных источников. Такой анализ позволяет объективно идентифицировать костные о статки и соответственно реконструировать бытовую и ритуальную деятельность коллективов из- учаемого поселения. На основе разработанных реконструкций возможно воссоздание мифологической картины мира и культурных традиций населения.

Описанные ритуальные костные комплексы соответствуют культуре юганских хантов, которая была зафиксирована этнографами в XIX–XX вв. Это позволяет провести параллели между населением XX и XVI–XVII вв. и достоверно обосновать этническую принадлежность жителей городка, что, в свою очередь, может стать основой для ретроспекции и идентификации населения, жившего на этой территории в более ранние периоды.

Список литературы Костные остатки животных в ритуально-обрядовых комплексах городка Монкысь урий

- Визгалов Г.П., Кардаш О.В. Святилище Ай-орт-ики на реке Малый Салым: Историко-этнологическое исследование. - Нефтеюганск: Северная археология; Екатеринбург: АМБ, 2010. - 216 с.

- Головнев А.В. Говорящие культуры: Традиции самодийцев и угров. - Екатеринбург: УрО РАН, 1995. - 606 с.

- Кардаш О.В. Надымский городок князей Большой Карачеи (Обдорские городки в конце XVI - первой трети XVIII в.: История и материальная культура). - Екатеринбург; Салехард: Магеллан, 2013. - 360 с.

- Карьялайнен К.Ф. Религия югорских народов / пер. с нем. Н.В. Лукиной. - Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1994. -Т. I. - 152 с.; Т. II. - 1995. - 284 с.; Т. III. - 1996. - 247 с.

- Косинцев П. А. Костные остатки из средневековых святилищ Западной Сибири // Мировоззрение народов Западной Сибири по археологическим и этнографическим данным. - Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1985. - С. 76-78.