Кострища стоянки Толбор-15: планиграфия поселения и деятельность человека в ранней стадии верхнего палеолита Монголии

Автор: Хаценович Арина Михайловна, Рыбин Евгений Павладьевич, Гунчинсурэн Бямбаа, Олсен Джон В.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология и антропология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.14, 2015 года.

Бесплатный доступ

Стратифицированные палеолитические памятники восточной части Центральной Азии имеют определенную специфику: седиментация имеет склоновый генезис, отложения формируются с участием эолового и делювиального осадконакопления, находки в слое находятся во взвешенном состоянии в условиях агрессивных кислых почв. Эти обстоятельства не располагают к консервации планиграфически фиксируемых структур и органических остатков, которые позволили бы составить более полную картину особенностей существования и адаптации древнего человека к местным природно-климатическим условиям. Тем не менее на памятнике Толбор-15, тип которого определяется как мастерская, в горизонтах 6-7 времени раннего верхнего палеолита были зафиксированы свидетельства деятельности, связанной с разведением костров. Выявленные объекты определяются как прокаленные и зольные пятна, отличающиеся заполнением и мощностью. Сопоставление их с зонами наиболее интенсивного расщепления позволило частично реконструировать использование человеком домашнего пространства, а также обосновать определение памятника в качестве мастерской. В данной публикации ставится цель проанализировать планиграфические структуры и дать их интерпретацию, вписав в общий круг полученных на этом объекте данных. Палеоклиматические реконструкции позволяют соотнести время эксплуатации огня на мастерской с периодами похолодания и повышения аридности, когда человек предпочитал устраивать производственные площадки возле костров.

Монголия, палеолит, стратифицированный памятник, производственная площадка, горизонт обитания, кострище

Короткий адрес: https://sciup.org/147219409

IDR: 147219409 | УДК: 903.2

Текст научной статьи Кострища стоянки Толбор-15: планиграфия поселения и деятельность человека в ранней стадии верхнего палеолита Монголии

В условиях аридного климата восточной территории которой занята ландшафтами части Центральной Азии, большая часть среднегорья и высокогорья со сложными

-

∗ Исследование проведено при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 14-06-00163; 15-36-20820) и РГНФ (проект № 14-31-01004).

Хаценович А. М. , Рыбин Е. П. , Гунчинсурэн Б. , Олсен Д. В. Кострища стоянки Толбор-15: планиграфия поселения и деятельность человека в ранней стадии верхнего палеолита Монголии // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 7: Археология и этнография. С. 38–49.

ISSN 1818-7919

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2015. Том 14, выпуск 7: Археология и этнография

геоморфологическими условиями, находка стратифицированного объекта палеолитического времени остается нечастым событием. На огромной территории Монголии до сих пор известно лишь три района сосредоточения таких стоянок. Это район пещеры Чихэн в Монгольском Алтае, комплекс орхонских стоянок в верхнем течении р. Орхон в Центральной Монголии [Деревянко и др., 2010], и долина р. Их-Тулбэрийн-Гол, правого притока Селенги в Северной Монголии, где на данный момент известно не менее десяти стратифицированных комплексов, на четырех из которых (Толбор-4, -15, -16, -21) производились раскопки. На основании изучения комплексов каменных артефактов из указанных районов, сопровождаемого серией радиоуглеродных определений, в основных чертах были реконструированы хронология и последовательность развития культуры населения восточной части Центральной Азии на протяжении среднего палеолита – финала позднего палеолита. Было установлено, что в Монголии и, вероятно, в Забайкалье местные отщеповые индустрии среднего палеолита сменяются крупнопластинчатыми комплексами начального верхнего палеолита, появившимися здесь около 45 000–43 000 л. н. (здесь и далее в статье приводятся некалиброванные даты) в результате интрузии населения с запада, скорее всего, с территории Горного Алтая. Около 35 000–33 000 л. н. начинается формирование индустрии раннего верхнего палеолита, происходит отход от крупнопластинчатой бипродольной технологии раскалывания, отмечается увеличение доли отщепов в составе заготовок орудий и общее уменьшение размеров орудий. После 30 000–28 000 л. н. в индустриях, еще находившихся в рамках раннего верхнего палеолита, отмечается формирование микрорасщепления [Хацено-вич, 2014]. Начиная с 25 000–23 000 л. н. и до 15 000 л. н. на территории Северной Монголии не фиксируется достоверных свидетельств человеческого обитания. Появляющаяся затем индустрия позднего этапа верхнего палеолита характеризуется типичной для этого периода технологией микро-пластинчатого расщепления и обнаруживает заметное сходство с комплексами студенов-ской культуры из Забайкалья.

Вместе с тем до сих пор не вполне ясно, какие изменения в поведении, мобильности и поселенческих системах сопровождали этот выявленный тренд в развитии каменной технологии. Были ли эти процессы связаны с изменениями природной среды? В условиях преимущественно склонового генезиса седиментов и химически агрессивных субаэральных отложений поселенческие структуры и кости животных, которые могли бы стать важными свидетельствами характера палеоадаптаций, сохранились крайне скудно. До сих пор в литературе о палеолите Монголии отсутствуют какие-либо описания структурных планиграфиче-ских элементов стояночных комплексов. По существу, единственным применявшимся до сих пор способом изучения палеоадаптаций на данной территории был анализ использования каменного сырья и характеристика мобильности на основе соотношения основных категорий артефактов и типов сырья в палеолитических ассамбляжах, чем и обусловлена актуальность новых исследований.

Цель нашей работы – представить первый опыт изучения планиграфических структур верхнепалеолитических стоянок Северной Монголии. В основе анализа лежат материалы археологических горизонтов 6–7 стоянки Толбор-15, расположенной в Северной Монголии. Все стратифицированные палеолитические объекты в долине р. Их-Тулбэ-рийн-Гол приурочены к ее левому борту. Геоморфология характеризуется наличием мощных террасовидных шлейфов с юго-восточной экспозицией, имеющих делювиальноэоловый генезис. Сложенные в результате склоновых процессов, шлейфы приурочены к тыловым швам выходов коренных формаций, заключающих в себе толщу осадочных метаморфизованных пород, использовавшихся древним населением в качестве сырья для изготовления орудий. Геоморфологическое положение всех стратифицированных памятников в долине р. Их-Тулбэ-рийн-Гол имеет набор одинаковых признаков: древняя дневная поверхность шлейфа имела плоскую площадку, выявляемую в ходе раскопок, приподнятость над окружающей местностью давала хороший обзор, рядом со шлейфом существовал сезонный поток или ручей. Высота этих поверхностей над уровнем аллювиального плоского днища реки варьирует от 20 до 40 м, расстояние до ложа долины составляет от 200 до 950 м.

Среди ряда этих памятников особое место занимает Толбор-15: его местоположе- ние приурочено непосредственно к берегу р. Их-Тулбэрийн-Гол, высота над современным уровнем реки не превышает 5–10 м. Местонахождение имело плоскую поверхность, при раскопках было выявлено несколько зон интенсивного каменного производства. Напротив памятника также имеются первичные выходы сырья, но более скудные и фракционированные по сравнению с другими объектами, поэтому наиболее вероятным представляется использование человеком речного аллювия, представленного тем же набором местных осадочных пород. Геоморфологическое положение памятника приурочено к оконечности делювиального шлейфа с юго-восточной экспозицией, перекрывающего сверху вторую надпойменную террасу притока. Стратиграфия памятника состоит из шести литологических слоев, верхние пять включают в себя семь культуросодержащих горизонтов без стерильных прослоев. Первые четыре слоя имеют эоловое происхождение, также связанное с делювиальными процессами, пятый слой, в котором заключены горизонты 6 и 7 с зафиксированными кострищами, формировался при участии аквальных процессов и связан с надпойменной террасой, так же, как и подстилающий его стерильный слой 6.

Для памятника Толбор-15 была получена серия радиоуглеродных дат. Нижние горизонты 6–7, в заполнении которых были обнаружены кострища, имеют даты с крайними значениями 34 340 ± 210 л. н. и 33 470 ± ± 190 л. н. [Гладышев и др., 2013] (калиброванные 38 950–38 600 и 38 300–37 550 л. н.), горизонт 5 – 32 200 ± 1 400 л. н. [Там же] (калиброванная 38 150–34 900). Эти даты были получены по костным остаткам; также для горизонтов 6–7 и 5 была датирована скорлупа страуса, которая дала более поздний возраст: 29 150 ± 320 и 28 460 ± 310 л. н. соответственно. Возраст вышележащих горизонтов указывает на значительный перерыв в осадконакоплении, а возможно, и в освоении данного региона: все даты для горизонтов 4 и 3 имеют значения в пределах 14 000 л. н.

Памятник имеет значительную площадь, при вскрытых 122 кв. м бо́ льшая его часть оказалась разрушена при строительстве дороги. Результаты изучения коллекций каменных изделий публиковались неоднократно. Но, несмотря на то что памятник ввиду большого количества отходов пер- вичного расщепления, обнаруженного при его раскопках, фигурирует в публикациях как мастерская, его хозяйственно-бытовое назначение (наряду с зафиксированными в планиграфии кострищами) не рассматривалось. Данная статья предполагает определение типа памятника с помощью комплексного подхода – за счет анализа статистического соотношения категорий продуктов камнеобработки, интерпретации отдельных участков памятников, в том числе приуроченных к кострищам, и особенностей освоенного человеком местного ландшафта.

Остатки кострищ, свидетельства сжигания органического материала фиксируются на длинном отрезке культурно-технологического развития поведения человека, начиная с ашеля [Berna et al., 2012]. Рядом авторов начало повседневного использования огня относится ко второй половине среднего плейстоцена или даже несколько ранее, когда оно входит в набор технологических навыков гоминидов [Roebroeks, Villa, 2011; Shahack-Gross et al., 2014; Speth, 2012]. Как считается, к началу верхнего палеолита огонь вошел в повседневную жизнь человека. Однако его участие в устойчивом наборе культурно-технологических навыков человека подвергается сомнению. Основываясь на статистических данных своих оппонентов (см. [Roebroeks, Villa, 2011]), ряд авторов отмечает, что количество фиксируемых кострищ резко увеличивается на памятниках с возрастом около 10 000 л. н., тогда как подобного роста стоило бы ожидать на неандертальских пещерных памятниках холодных стадиалов MИС-4 и MИС-3, где кострища редки [Sandgathe et al., 2011]. Свидетельства использования огня на стоянках среднего – начала верхнего палеолита, как правило, представлены в виде пятен прокаленных седиментов красноватого цвета, обожженных костей и каменных артефактов, фрагментов угля [Roebroeks, Villa, 2011; Mallol et al., 2013]. Тем не менее и эти остатки могли возникнуть в результате вулканической деятельности, лесных пожаров или были перемещены в результате склоновых и аллювиальных процессов [Mallol et al., 2013]. Памятники с лессовыми отложениями, такие как стоянки в долине р. Их-Тулбэрийн-Гол, отличает определенная специфика: литологические слои имеют значительную мощность, при этом артефакты находятся во «взвешенном» состоянии. Однако и на таких объектах удается выявлять горизонты обитания, и приуроченность к ним кострищ позволяет снизить вероятность естественного происхождения последних. Именно такая ситуация была зафиксирована для горизонтов 6–7 памятника Толбор-15, где выявлено наибольшее количество прокаленных и зольных пятен при высоком процентном содержании каменных изделий в одной с ними плоскости. В исследовании участвовали кострища, имеющие четкий контур прокала, чтобы максимально исключить объекты естественного происхождения. Не удалось полностью снять вопрос о влиянии вулканической деятельности на процесс появления прокаленных пятен. В 20 км от южной оконечности долины р. Их-Тулбэрийн-Гол расположена группа вулканов Уран-То-гоо, хронология извержений которых на данный момент только изучается. Тем не менее известно, что извержения были беспепловыми, тефра на археологических памятниках не выявлена, а породы вулканического происхождения – базальты, как показали геологические рекогносцировочные работы 2014–2015 гг., встречаются только в районе с. Уньт Бригад, т. е. на южной оконечности долины. Возраст базальтов исходя из морфологии вулканического рельефа, сохранности лав и наличию хорошо сохранившихся шлаковых конусов определяется как верхнечетвертичный – современный [Геншафт, Салтыковский, 1990]. Вверх по течению свидетельств вулканической деятельности не обнаружено, поэтому ее влияние на формирование пятен прокала в слоях памятника Толбор-15 предварительно можно исключить.

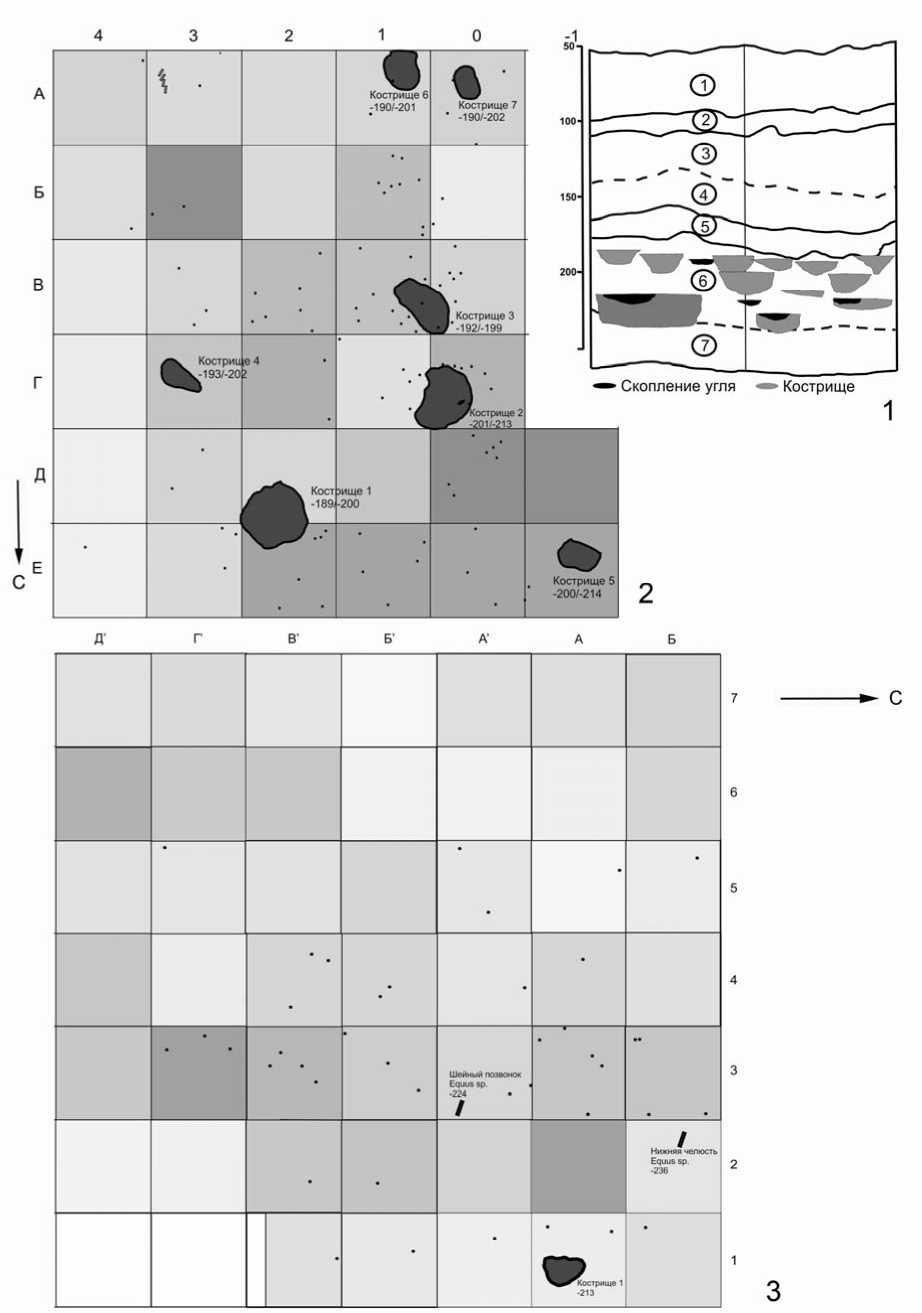

При раскопках памятника в горизонтах 6–7 всего было выявлено 12 объектов, относящихся к деятельности, связанной с разведением огня (рис. 1, 1 ). Семь подобных объектов было обнаружено в 2008 г., из них пять определялись как очажные пятна. По контуру кострища № 1 из раскопа 2008 г. располагались две конкреции сырья, непригодного для расщепления, которые могут трактоваться как частичная обкладка (рис. 1, 2 ).

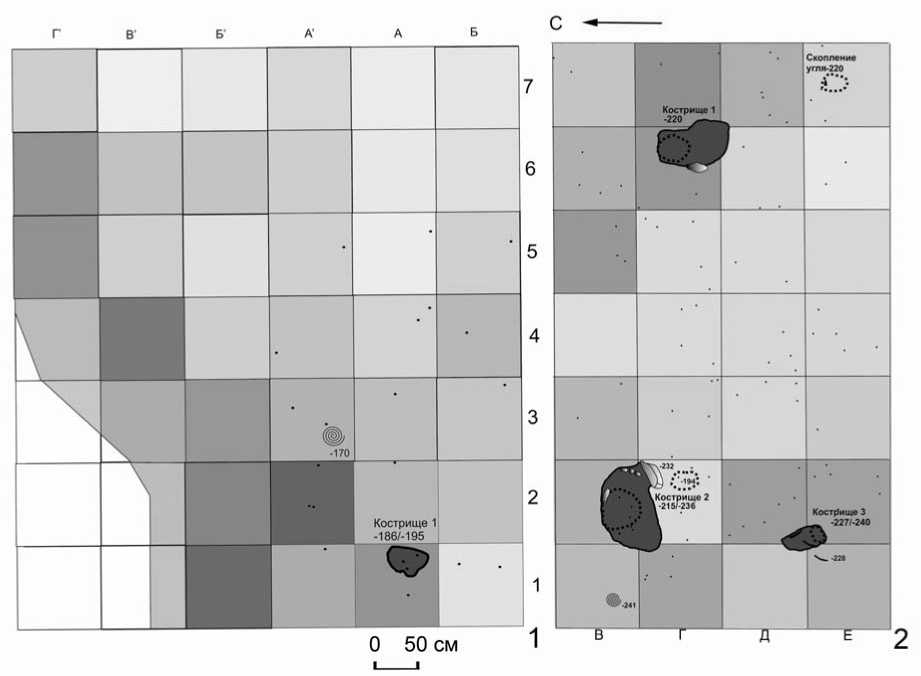

В 2009 г. был заложен самый большой по площади раскоп, давший при этом наименьшее количество находок. Концентрация артефактов в горизонте 7 была незначительной, а производственные площадки со свидетельствами интенсивного рабочего про- цесса выявлены не были. Планиграфически выделяется участок по линиям 2–5, где происходило расщепление нуклеусов, к этим же квадратам приурочены костные остатки плейстоценовой лошади Equus sp. (рис. 1, 3). Уровнем выше, в горизонте 6 (впоследствии объединенном с горизонтом 7) обнаружена производственная площадка, охватывающая в том числе квадраты по линиям 2–5. Здесь же были найдены остатки скорлупы яиц страуса (рис. 2, 1). Расположение кострищ в раскопе 2009 г. указывает на то, что горизонты 6 и 7 действительно являются единым комплексом, с находками во «взвешенном» состоянии, где кострища представляют собой единый структурный объект со значительной мощностью.

Три наиболее ярких и показательных кострища были выявлены в 2010 г. Эти три объекта обладают большинством признаков, по которым можно заключить об их функциональном назначении и антропогенном происхождении. Они состоят из прокала округлой или овальной формы, внутри которого заключена ограниченная область с зольно-углистым заполнением, а вне его могло фиксироваться растащенное зольное пятно. Кострища № 1 и 2 раскопа 2010 г. имели обкладку, снятую в ходе раскопок. Так, частичная обкладка окантовывала контур кострища № 2, а предположительно приочажный камень заключал контур зольного пятна вокруг объекта (рис. 2, 2 ). Про-калы имеют ряд общих черт: ни одно кострище не имеет следов преднамеренного углубления, основную площадь кострового заполнения занимают испытавшие термическое воздействие лессовидные седименты; для них характерна овальная или округлая форма, глубина прокаленных отложений составляет 10–15 см; максимальные линейные размеры не превышают 60 см. Исключение составляют кострища № 1 и 2 раскопа 2010 г., имеющие длину около 1 м, а мощность кострища № 2 составляет 21 см. Зольно-углистое ограниченное заполнение внутри объектов № 1 и 2 свидетельствуют о том, что кострища вычищались, но продукты горения скапливались в наиболее интенсивно используемой части, т. е. непосредственно под колодой дров, что можно наблюдать при экспериментальном поддержании огня в костре. О чистке этих кострищ говорит и присутствие на площади раскопа 2010 г. зольных пятен со скоплением угля в непо-

Рис. 1. Планиграфия и производственные площадки горизонта 7 памятника Толбор-15: 1 – схематическая стратиграфия кострищ в горизонте 6–7; 2 – раскоп 2008 г., горизонт 7;

3 – раскоп 2009 г., горизонт 7

Рис. 2. Планиграфия и производственные площадки горизонтов 6 и 6–7 памятника Толбор-15: 1 – раскоп 2009 г., горизонт 6; 2 – раскоп 2010 г., горизонт 6–7

средственной близости от них. На остальных объектах они не представлены, хотя заполнения этих кострищ включают мелкие угольки, смешанного с лессовыми отложениями. Это может быть следствием кратковременного использования кострищ, в отличие от объектов № 1 и 2 раскопа 2010 г., и отсутствия чистки, а возможно, и результатом гашения огня затаптыванием.

Определение функционального назначения кострищ представляется возможным только исходя из археологического контекста. На основе выбранной для раскопок памятника методики в трехмерной системе координат фиксировались только крупные изделия (нуклеусы, преформы, орудия больших размеров), а основная масса находок снималась поквадратно по уровням. В силу этих причин произведенный нами пространственный анализ ограничивается указанием процентного содержания артефактов в квадрате, в одном горизонте с кострищами, с сохранением нанесенных на план крупных изделий. Как показывает планиграфический анализ площади раскопа 2008 г., кострища № 1–2 и 5 были сопряжены с производственной площадкой, где происходило как первичное расщепление, так и активная вторичная обработка (наиболее высокий процент изделий, приходящийся на один квадрат, достигается за счет большого количества чешуек и мелких отщепов). Кострища № 3–4 и 5–6 связывает зона, в которой производилось преимущественно первичное раскалывание: на этих квадратах наиболее высок процент нуклеусов, тогда как содержание мелких артефактов низкое (см. рис. 1, 2). Исходя из глубин, на которых обнаружены кострища и археологический материал, может быть выявлен горизонт обитания, поверхность которого приходится на отметки в пределах 190–200 см, – перепад, вполне объяснимый исходя из неровности древней дневной поверхности. Также с производственными площадками, на которых велись и первичное расщепление, и вторичная обработка, сопряжены кострища № 1–3, обнаруженные при раскопках 2010 г. (рис. 2, 2).

При этом кострище № 2, исходя из его характеристик, приведенных выше, можно определить, как долговременное. В его заполнении были обнаружены 3 нуклеуса, 1 преформа для торцового нуклеуса, выемчатое орудие и нож с обушком. В соседнем кострище № 3, а также в непосредственной близости от него были обнаружены остатки крупных костей. Таким образом, исходя из произведенного пространственного анализа памятника можно заключить, что основные производственные площадки с приоритетом вторичной обработки были приурочены к кострищам, хотя раскалывание нуклеусов могло производиться и на расстоянии нескольких метров от них.

Дополнительные данные о характере человеческой деятельности на территории памятника Толбор-15 могут быть получены при анализе соотношения каменных артефактов в комплексах, относящихся к различным планиграфическим участкам памятника. Детальное описание данной методики уже было представлено в ряде публикаций (см., например, [Васильев, Рыбин, 2009]).

Для исследуемых ассамбляжей характерна весьма высокая доля нуклевидных форм (включая нуклеусы, преформы и куски породы со следами апробации). В комплексах 2008 и 2010 гг. из горизонта 7 удельный вес нуклеусов достигает самых больших для комплексов раннего верхнего палеолита Южной Сибири значений – около 9 % (средние показатели для сибирских комплексов составляют 2–5 %). Для этих же двух коллекций может быть выявлена и самая высокая на памятнике доля орудий (11,7 и 15,8 %), что значительно больше, чем максимальные показатели Толбора-4 (не больше 6,7 % орудий). В то же время эта доля заметно ниже, чем для кратковременных охотничьих лагерей и поселенческих комплексов, где орудия составляли от 18 до 30 %.

Анализ соотношения ряда категорий инвентаря позволяет выявить и характерные черты, а также заметные отклонения в распределении продуктов камнеобработки. Отношение нуклеусов к орудиям позволяет вычислить эффективность утилизации яд-рищ на памятнике, или, иными словами, насколько было реализовано их прямое предназначение как отдельности каменного сырья, предназначенного для производства заготовок для орудий. Отношение орудий к неретушированным сколам и нуклеусам помогает определить интенсивность деятельности по оформлению орудий в индустрии, или насколько велик был шанс у предмета, относящегося к сфере первичного расщепления, быть преобразованным в орудие. Отношение нуклеусов к неретушированным сколам и орудиям (количество реализованных сколов) может способствовать определению интенсивности первичного расщепления на памятнике.

В комплексах 6–7 горизонтов Толбора-15 на один нуклеус приходится от 1,3 до 2,5 орудий, что является крайне низким показателем эффективности утилизации нуклеусов, сопоставимым только с комплексами мастерской Толбор-4 (см. таблицу). Интенсивность расщепления также была очень низкой – 10 сколов, приходящихся на один нуклеус в комплексах 2008 и 2010 гг. из горизонта 7, более интенсивно нуклеусы раскалывались в горизонте 6 (2009 г.), где показатель (1 : 29) приближается к типичным мастерским или памятникам с каменным сырьем, доставленным с удаленного расстояния. Показатели интенсивности деятельности по производству орудий на Тол-боре-15 являются незначительными (на одно орудие приходится лишь 11–13 нере-тушированных предметов в горизонтах 6–7 2009 г.), в чем они опять сближаются с Тол-бором-4 (от 10 до 15 неретушированных предметов на орудие). В горизонте 7 2008 и 2010 гг. ситуация иная, и здесь интенсивность деятельности по оформлению орудий относительно выше.

В целом следует отметить, что особенности соотношения основных категорий инвентаря Толбора-15 наиболее близки комплексам горизонтов 4 и 5–6 расположенного в 3 км памятника Толбор-4, который, по функциональным характеристикам, может быть определен как мастерская на первичных выходах сырья. Вместе с тем при раскопках Толбора-4 кострищ, однозначно определяемых как планиграфически, так и стратиграфически, выявлено не было, определенные отличия могут быть прослежены и на основе распределения категорий каменного инвентаря. Наиболее ярко эти различия проявляются при анализе показателей горизонта 7 2008 и 2010 гг. Для того чтобы определить причины этих различий, следует вспомнить, что сырьевая база населения, оставившего комплексы памятника Тол-

Соотношения основных категорий артефактов в комплексах горизонтов 6–7 стоянки Толбор-15

|

Слои-участки раскопа |

i-Q * S со Й СП 02 - Ч 02 i-Q g s Й О О о ^ я й |

S о о я |

ГЦ о к „ X S л н и у ..ЦО св о а |

+ Ц о ° S я |

Доля в комплексе, % |

||||

|

о и |

ч о |

S rt & о |

S IS 3 У |

s s “ S О О И Ц О 15 ° о S |

|||||

|

Горизонт 72008 |

931 |

1 : 1,3 |

1 : 8,6 |

1 : 10 |

9,0 |

79,3 |

11,7 |

17,0 |

24,9 |

|

Горизонт 62009 |

695 |

1 : 2,5 |

1 : 12,8 |

1 : 29 |

3,3 |

88,9 |

7,8 |

44,7 |

7,8 |

|

Горизонт 72009 |

538 |

1 : 1,7 |

1 : 10,3 |

1 : 16,3 |

5,8 |

84,6 |

9,7 |

31,0 |

10,9 |

|

Горизонт 6–72010 |

1 422 |

1 : 1,8 |

1 : 6,3 |

1 : 10,2 |

8,9 |

75,4 |

15,8 |

7,0 |

25,2 |

* Без учета чешуек, осколков и обломков.

** Относительно общего количества артефактов в комплексе.

бор-15, основывалась на окремненных си-лицитах, как происходивших из первичных выходов сырья, так и аллювиального галечника того же петрографического состава, находившегося в нескольких десятках метров от использовавшейся человеком территории [Рыбин и др., 2014]. Для этих горизонтов характерно очень большое количество нуклеусов, расщепление которых производилось с крайне низкой степенью интенсивности, зачастую ограничиваясь производством нескольких сколов; столь же низкой была эффективность утилизации нуклеусов и производства орудий. По-видимому, на этой территории производилось первичное оформление нуклеусов из расположенного в непосредственной близости сырья, отдельности которого характеризуются очень высокой степенью внутренней трещиноватости, что подтверждается большим количеством осколков и обломков – до 25 % всей коллекции. Производившиеся здесь орудия, вероятно, тут же и использовались, о чем свидетельствует относительно высокая для мастерских доля орудий. В комплексе горизонтов 6–7 2009 г. чрезвычайно высока доля чешуек, что также косвенно может свидетельствовать о производстве здесь орудий, которые, вероятно, уносились с территории стоянки, так как их процент невысок.

Таким образом, на площади стоянки Толбор-15 были выделены планиграфиче-ские структуры, связанные с использованием огня и человеческой деятельностью по расщеплению большого количества отдельностей принесенного сырья и изготовлению орудий на этом же месте. Зоны вторичной обработки изделий достаточно уверенно могут быть привязаны к кострищам. Такое явление фиксируется впервые в палеолите Монголии. С чем могла быть связана данная поведенческая ситуация?

Существует мнение, что период МИС-4 – МИС-2, 70 000–15 000 тыс. л. н., в Монголии является длительной ледниковой эпохой, разделенной относительно короткими потеплениями [Федотов, 2007]. Во время МИС-3 уровень озера Хубсугул не поднимался до современной отметки, а был ниже его на 20–30 м. В период оледенения МИС-2 уровень понизился до отметки в –160 м. Если сравнивать степень проявления межледниковых периодов в Северной Монголии и Западной Сибири, то отчетливо видно, что в Северной Монголии теплые периоды гораздо менее выражены [Ma et al., 2013]. Другой особенностью протекания межледниковий являются эпизоды глубоких и коротких похолоданий – событие Хайнриха (Heinrich events) внутри межледниковых периодов, регистрируемых как в северомонгольских, так и в байкальских летописях. Во время МИС-3 было отмечено по меньшей мере три таких эпизода – событие Хайнриха 5 около 50 000 л. н., 4 (около 35 000 л. н.) и событие Хайнриха 3 (около 28 000 л. н.) [Prokopenko et al., 2001; Swann et al., 2005; BDP-99…, 2005]. Нетрудно заметить, что к данным климатическим эпизодам и связанным с ними перестройкам в окружающей среде приурочены и переломные этапы в развитии материальной культуры населения данной территории, а именно появление верхнего палеолита около 45 000 л. н., формирование культуры ранней стадии верхнего палеолита около 35 000 л. н. и появление микрорасщепления около 30 000–28 000 л. н. Также последний максимум оледенения не был внезапным явлением.

Вместе с климатическими изменениями происходят изменения и в поведении популяций. В горизонтах 6–7 стоянки Толбор-15 (33 000–34 000 л. н.), хронологически относящимся к событию резкого похолодания Хайнриха 4 или к периоду, следующему непосредственно за ним, впервые в палеолите Монголии фиксируется несколько кострищ, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга. То же самое относится и к кострищу из горизонта 5 этой же стоянки (30 000–28 000 л. н.), связанному с эпизодом Хайнриха 3.

Особенности конструкции кострищ, не имевших, за исключением одного из них, искусственной обкладки, непродолжительный период их функционирования, равно как и характер деятельности человека, реконструируемый на основе соотношения основных категорий инвентаря, и заключающийся в не слишком интенсивном расщеплении подобранных неподалеку галек и столь же малоинтенсивном изготовлении орудий, может свидетельствовать об относительно высокой мобильности популяции, оставившей данный объект. Вместе с тем следует отметить и то, что больше ни на одном из памятников долины Толбора, расположенных на более высоких гипсометрических уровнях и более удаленных от палеорусла р. Их-Тулбэрийн-Гол, не фиксируется никаких свидетельств использования огня или существования каких-либо структурных объектов. Можно предположить, что население, перемещавшееся в периоды похолоданий и относительной аридности климата ближе к руслу реки, применяло иные способы эксплуатации используемой территории по сравнению с остальными комплексами начального и раннего верхнего палеолита, существовавшими вдали от основного постоянного водотока.

Список литературы Кострища стоянки Толбор-15: планиграфия поселения и деятельность человека в ранней стадии верхнего палеолита Монголии

- Васильев С. Г., Рыбин Е. П. Стоянка Толбага: поселенческая деятельность древнего человека в ранней стадии верхнего палеолита Забайкалья // Археология, этнография и антропология Евразии. 2009. № 4 (40). С. 13-34.

- Геншафт Ю. С., Салтыковский А. Я. Каталог включений глубинных пород и минералов в базальтах Монголии // Труды совместной Советско-Монгольской научно-исследовательской геологической экспедиции. М.: Наука, 1990. Вып. 46а. 71 с.

- Гладышев С. А., Гунчинсурэн Б., Джалл Э., Доганджич Т., Звинс Н., Олсен Д., Ричардс М., Табарев А. В., Таламо С. Радиоуглеродное датирование палеолитических стоянок в долине реки Их-Тулбэрийн-Гол в Северной Монголии // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2013. Т. 12, вып. 5. С. 44-48.

- Деревянко А. П., Кандыба А. В., Петрин В. Т. Палеолит Орхона. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2010. 384 с.

- Рыбин Е. П., Шелепаев Р. А., Хаценович А. М. Исследования источников каменного сырья палеолитических объектов долин рек Их-Тулбэрийн-Гол и Харганын-Гол в Северной Монголии // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: Материалы Итоговой сессии Института археологии и этнографии СО РАН 2014 года. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. Т. 20. С. 87-91.

- Федотов А. П. Структура и вещественный состав осадочного чехла Хубсугульской впадины как летопись тектоно-климатической эволюции Северной Монголии в позднем кайнозое: Автореф. дис. … д-ра канд. геол.-минерал. наук. Казань, 2007. 42 с.

- Хаценович А. М. Периодизация раннего верхнего палеолита Северной Монголии по материалам памятников Толборской группы // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2014. Т. 13, вып. 5. С. 80-90.

- Baikal Drilling Project Members. A new Quaternary record of regional tectonic, sedimentation and paleoclimate changes from drill core BDP-99 at Posolskaya Bank, Lake Baikal // Quaternary International. 2005. Vol. 136. P. 105-121.

- Berna F., Goldberg P., Kolska Horwitz L., Brink J., Holt S., Bamford M., Chazan M. Microstratigraphic evidence of in situ fire in the Acheulean strata of Wonderwerk Cave, Northern Cape Province S. Afr. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 88, 2012. P. E1215-E1220.

- Ma Y., Liu K., Feng Zh., Meng H., Sang Y., Wang W., Zhang H. Vegetation changes and associated climate variations during the past ~ 38,000 years reconstructed from Shaamar eolian-paleosol section, northern Mongolia // Quaternary International. 2013. Vol. 311. P. 25-35.

- Mallol С., Hernandez C. M., Cabanes D., Sistiaga A., Machado J., Rodriguez A., Pere-za L., Galvana B. The black layer of Middle Palaeolithic combustion structures. Interpretation and archaeostratigraphic implications // Journal of Archaeological Science. 2013. Vol. 40. P. 2515-2537.

- Prokopenko A. A., Karabanov E. B., Williams D. F., Kuzmin M. I., Khursevich G. K., Gvozdkov A. A. The detailed record of climatic events during the past 75,000 yrs BP from the Lake Baikal drill core BDP-93-2 // Quaternary International. 2001. Vol. 80-81. P. 59-68.

- Roebroeks W., Villa P. On the earliest evidence for habitual use of fire in Europe // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 108, 2011. P. 5209-5214.

- Sandgathe D. M., Dibble H. L., Gold-berg P., McPherron S. P., Turq A., Niven L., Hodgkins J. On the role of fire in Neanderthal adaptations in Western Europe: evidence from Pech de l’Azé IV and Roc de Marsal, France // PaleoAnthropology. 2011. P. 216-242.

- Shahack-Gross R., Berna F., Karkanas P., Lemorini C., Gopher A., Barkai R. Evidence for the repeated use of a central hearth at Middle Pleistocene (300 kyr) Qesem Cave, Israel // Journal of Archaeological Science. 2014. Vol. 44. P. 12-21.

- Speth J. D. Middle Palaeolithic subsistence in the Near East: zooarchaeological perspectives - past, present and future. Before Farming 2012. Vol. 2. P. 1-45.

- Swann G. E. A., Mackay A. W., Leng M. J., Demory F. Climatic change in Central Asia during MIS 3/2: a case study using biological responses from Lake Baikal // Global and Planetary Change. 2005. Vol. 46. P. 235-253.