Краеугольный камень таманской палеогеографии

Автор: Паромов Я.М.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век

Статья в выпуске: 241, 2015 года.

Бесплатный доступ

За два с половиной тысячелетия ландшафт Таманского полуострова претерпел значительные изменения, связанные с эволюцией дельты Кубани, влиянием моря и тектоническими процессами. Из этих факторов на первое место следует поставить влияние уровня моря. Главная задача данной статьи - представить обзор и анализ подводных исследований, документально освещающих реальное состояние берегов Таманского полуострова в античное и средневековое время. Среди множества выявленных под водой объектов особое значение имеют колодцы. Они позволяют точнее всего определить реальный уровень моря в соответствующий период.Новый подход к проблеме открывают древние якорные стоянки. Мостовая, обнаруженная на глубине 3-3,2 м, позволила В. Д. Блаватскому определенно утверждать, что за истекшие двадцать два с половиной столетия уровень моря в Таманском заливе поднялся не менее чем на 4 м. Реконструкция древнего уровня моря по найденным на дне якорям свидетельствует о том, что за прошедшие двадцать пять столетий уровень моря у берегов Таманского полуострова поднялся не более чем на 5,5 м.

Античное время, средневековье, уровень моря, подводная археология, колодец, амфорный склад, якорная стоянка

Короткий адрес: https://sciup.org/14328230

IDR: 14328230

Текст научной статьи Краеугольный камень таманской палеогеографии

Подлинным введением в новую область науки – подводную археологию – явилась статья В. Д. Блаватского, основные положения которой были позднее развиты и расширены в совместной с его учеником и помощником научно-популярной книге (Блаватский, 1958; Блаватский, Кошеленко, 1963). В этих работах говорится в первую очередь о замечательных средиземноморских находках и тех возможностях, которые подводная археология открывает в отношении не только античных, но и более ранних памятников. Определенное место в них отведено и первым шагам подводной археологии в нашей стране, сделанным под руководством В. Д. Блаватского у берегов Боспора Киммерийского и Корокондамского озера (Таманского залива). Уровень моря в этих работах почти не рассматривался, однако если в первой статье о нем предположительно сказано, что подошва культурного слоя затопленной Фанагории могла оказаться на глубине 3–4 м (Блаватский, 1958. С. 87), то уже через год в заметке о подводных исследованиях этого города совершенно определенно говорится, что за двадцать два с половиной столетия уровень моря в Таманском заливе поднялся не менее чем на 4 м (Блаватский, 1961. С. 279). Это утверждение повторялось им во всех публикациях, где затрагивался данный вопрос.

Непосредственное отношение к теме данной статьи имеет попытка реконструкции географии Керченско-Таманского региона применительно к эпохе Страбона, предпринятая крымским исследователем Д. Я. Беренбеймом (1959). Автор был уверен, что искал решение проблемы «в свете новейших данных об изменении уровня Черного моря», с чем трудно согласиться, поскольку этими данными в его статье являются давно известные сведения из работ П. Дюбрюкса, К. К. Гёрца, Л. П. Колли, а также весьма неточные и дающие широкий разброс гипотетические построения океанологов и геологов Е. Н. Невесского, В. С. Самойленко и др. Сам же он, по собственным словам, не сомневается в факте значительного подъема уровня Черного моря, считая возможным, что его повышение за последние две тысячи лет достигло 3 м ( Беренбейм , 1959. С. 42–44).

Следует отметить, что в 1980–1990-е гг. в научной среде сложилось определенное представление об общем повышении уровня моря в историческое время. Обобщенно оно выражено во введении к данной статье, где приведено мнение историка-антиковеда М. В. Агбунова, согласно которому за последние две с половиной тысячи лет уровень Черного моря повысился как минимум на 5 м ( Агбунов , 1992. С. 22, 23). Необходимо иметь в виду, что эта цифра имеет, если можно так выразиться, литературный характер, поскольку она основана не на конкретных данных подводных исследований, а опирается на опубликованные работы отечественных и зарубежных ученых, в первую очередь А. Н. Щеглова, П. В. Фёдорова, Н.-А. Мёрнера и др., т. е. является производной величиной пусть и от очень авторитетных, но все же литературных данных.

Из редких высказываний археолога-подводника А. В. Кондрашева можно понять, что относительно уровня моря в эпоху греческой колонизации он придерживается того же мнения, которое изложено выше, однако опирается не столько на литературные данные (прежде всего М. В. Агбунова), сколько на собственные исследования морского дна и рифов, в течение долгого времени проводившиеся им во многих местах Таманского побережья ( Кондрашев , 1993. С. 86; 2010. С. 122, 123). В работе 2010 г. для раннего этапа греческой колонизации, синхронного периоду так называемой фанагорийской регрессии, уровень моря определен им как минимум на 3,5–4 м ниже современного.

Как следствие увлечения археологией, в печати появился краткий обзор затопленных остатков античных сооружений у берегов Боспора Киммерийского, составленный геологом профессором А. А. Никоновым по литературным данным, личным впечатлениям и консультациям археологов-профессионалов А. А. Масленникова и Э. Я. Николаевой (Никонов, 1998). В этом обзоре учтены 14 памятников, десять из которых находятся у Керченского полуострова и четыре – у Таманского. Необходимо отметить, что ко времени написания статьи круг памятников, найденных и обследованных у берегов Таманского полуострова, был значительно шире. Следует отметить также некоторый недостаток внимания, уделенного автором трем важнейшим пунктам этого региона – Патрею, Фанагории и так называемой Корокондаме (мыс Тузла), а также северному побережью Таманского полуострова. В связи с этим выводы автора имеют несколько расплывчатый и неопределенный характер. Подъем уровня моря с античного времени до наших дней оценивается им в 2–3,5 м с оговоркой, что его величина могла составить и 4–5 м (Там же. С. 61–65).

В 1999 г. на чтениях памяти профессора В. Д. Блаватского автором этой статьи был сделан доклад об уровне моря у берегов Таманского полуострова в середине I тыс. до н. э. Основная идея его заключалась в определении предполагаемых значений минимального и максимального повышения уровня моря по данным подводных исследований. Данный подход представляется продуктивным, так как именно в этом интервале должно находиться истинное значение подъема воды. По материалам доклада, оно заключалось между 4 м (минимальное повышение уровня моря) и 5 м (максимальный подъем) ( Паромов , 1999).

За последнее десятилетие уникальные открытия были сделаны в затопленной Фанагории, где в 160 м от берега была расчищена конструкция из камней и бревен, представлявшая собой так называемый ряж – фундамент портового сооружения, существовавшего в последние века античности ( Кузнецов и др. , 2006; 2008; Кузнецов , 2007. С. 10–14). Сам ряж как сооружение представляет собой большую редкость, однако исследование его пока не внесло какой-либо ясности относительно уровня моря во время его строительства и существования.

К сожалению, не всегда можно понять, какой точки зрения придерживается автор. Вот, например, в своей обобщающей работе об античной подводной археологии Северного Причерноморья опытный исследователь с многолетним стажем В. Н. Таскаев в одном месте пишет, что уровень моря в античное время был ниже современного на 4–5 м, а в другом, что он был ниже на 10–11 м ( Таска-ев , 2007. С. 56, 67). К счастью, и более ранние, и его собственные исследования принесли много ценного для прояснения рассматриваемого вопроса.

Существуют иные подходы к проблеме роста уровня моря за последние две с половиной тысячи лет, проявляемые специалистами в области геологии. Одной из последних публикаций этого направления является коллективная статья шести авторов (зарубежных и отечественных), рассматривающая эволюцию Черного моря в позднем голоцене (Fouache et al., 2012). При всем уважении к авторам, нельзя не признать, что им приходится оперировать почти не поддающимися учету и измерению «тектоническими процессами и явлениями», лишь выборочно используя не всегда верно истолкованные археологические факты, что приводит к расплывчатости и неопределенности заключений. Статья содержит обширный список литературы (115 названий), однако в нем нет одной из основных работ, где освещается вопрос об уровне Черного моря в I тыс. до н. э. с точки зрения ученого-археолога (Щеглов, 1978. С. 15–20). Подобное положение укрепляет уверенность, что только археологические реалии, их внимательное рассмотрение могут приблизить нас к выявлению истинной картины.

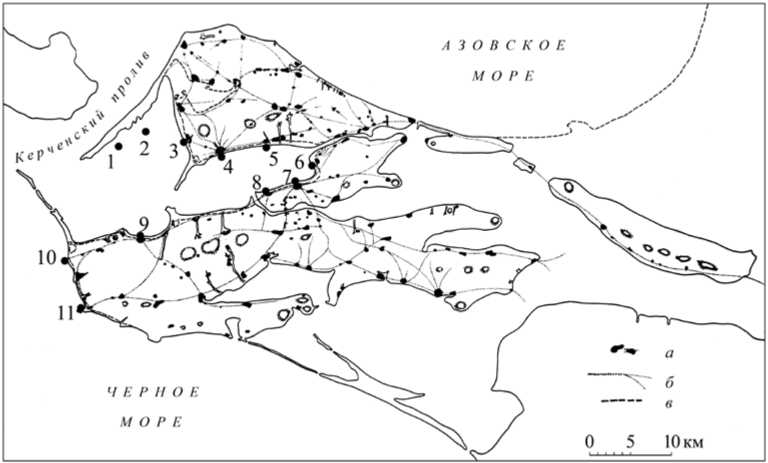

Обратимся к конкретным материалам по нашей теме. В районе косы Чушка еще в начале XIX в. были замечены под водой шесть мраморных колонн, находившихся с внутренней стороны косы, к востоку от ее южной части ( Гёрц , 1898. С. 144; Гайдукевич , 1949. С. 205). По мнению А. А. Никонова, их местонахождение было зафиксировано подводной археологической разведкой, проводившейся в 1939 г. под руководством Р. А. Орбели ( Никонов , 1998. С. 61. Рис. 4). Судя по приводимому плану, колонны находились в районе острова Крупинина (рис. 1, 1 ), в широкой полосе, протянувшейся на 1,7–1,8 км к востоку от изрезанного песчаного берега, на глубинах от минимальной (у берега) до 3 м – на восточном конце. По некоторым предположениям, эти колонны принадлежали храмовой постройке. Из сказанного можно заключить, что в античное время уровень моря здесь мог быть не менее чем на 3,5 м ниже современного. Не стоит расценивать это сообщение как безусловное свидетельство, следует, вероятно, рассматривать его лишь в ряду других, более надежных данных.

Примерно там же, в северо-западной части акватории Таманского залива, восточнее острова Голенький (рис. 1, 2 ) в 2003 г. на дне было выявлено скопление керамики ( Васильев , 2003. С. 9). Материал, представленный фрагментами амфор и поливной посуды XII–XIV вв., был найден на глубине 0,5–0,6 м в неширокой полосе длиной около 60 м, что позволяет предположить существование на этом месте небольшого средневекового поселения.

В нескольких километрах к востоку от косы Чушка, на берегу Таманского залива находится большое античное поселение Береговой 4 (Саратовское) (рис. 1, 3 ). Его очертания в плане имеют форму неправильного овала, вытянутого с севера на юг. Западная и юго-западная части поселения размыты и затоплены морем ( Паромов , 1992. С. 188–192). В юго-западном секторе при подводных исследованиях были выделены две зоны с находками античного времени. Первая представляла собой полосу морского дна шириной до 200 м – древний материковый склон, где найдена керамика V в. до н. э. – IV в. н. э., а также обломки ступ, поилок, зернотерок, тарапанов, якорные камни для лодок и легких судов. Вторая зона, с глубинами от 1,8 до 3 м, характерна останцами рифовых известняков, на вершинах которых в завалах валунов были найдены фрагменты амфор V–IV вв. до н. э. Исследование одной из так называемых строительных площадок показало, что слой подсыпки на глубине 2,7–2,8 м содержал преимущественно неокатанную керамику конца VI–V в. до н. э. Следует особо отметить находку на склоне одного из останцов кремневого орудия эпохи мезолита или более позднего времени ( Сударев, Шамрай , 2003; 2005. С. 287). По наблюдениям и палеореконструкциям одного из авторов, после отступления моря в период так называемой фанагорийской регрессии и некоторой стабилизации его уровня на отметке минус 4,5–5 м относительно современного в VIII–VI вв. до н. э. вдоль древней линии берега обнажилась терраса шириной до 100 м и высотой до 1 м, площадь которой в конце VI – начале V в. до н. э. была освоена жителями поселения и являлась его частью ( Шамрай , 2007. С. 340).

В 4 км восточнее Берегового 4 находится одно из самых крупных поселений – Гаркуша 1 (Патрей), относящееся к эпохе бронзы, античному

Рис. 1. Таманский полуостров. Места подводных археологических исследований

1 – о. Крупинина; 2 – о. Голенький; 3 – поселение Береговой 4 (Саратовское); 4 – поселение Гаркуша 1 (Патрей); 5 – поселение Волна Революции 2; 6 – городище Кепы; 7 – городище Фанагория; 8 – поселение Приморский 23; 9 – Таманское городище; 10 – м. Тузла; 11 – м. Панагия и средневековому времени (рис. 1, 4; 2, 1). Большая часть его расположена на пространстве до 1 км к западу от окраины поселка Гаркуша, меньшая – на территории поселка, на низком берегу Таманского залива, где до нашего времени сохранились остатки батарейки – крепости римского времени. Южный сектор поселения – так называемый Нижний город – и южная сторона батарейки размыты и затоплены морем (Паромов, 1992. С. 165–173). Эта часть памятника находится на довольно обширной отмели, равномерно понижающейся к югу, к середине Таманского залива. Глубины с удалением от берега постепенно возрастают от 0,5 до 4 м. Дно сравнительно ровное. Четко выраженных террас на расстоянии до 400 м не выявлено. Самостоятельные исследования затопленной части Патрейского городища в 1980-е гг. проводилось краеведом Ю. С. Сазоновым, а с 1991 г. около двух десятилетий здесь работала подводная археологическая экспедиция под руководством В. Н. Таскаева. За это время было найдено и обследовано 6 каменных колодцев; водосборник; около 20 каменно-сырцовых строений; более 10 каменных развалов, судя по обломкам разновременной керамики, также являвшихся остатками строительных сооружений; 44 земляные ямы, содержавшие керамические комплексы или склады амфор. Главной особенностью затопленной части Патрея является практически полное отсутствие культурного слоя, размытого морем. Его остатки сохранились только в объектах, заглубленных в светло-коричневую материковую глину, таких как ямы с керамическими комплексами или складами амфор. Найденные под водой остатки поселения, относящиеся преимущественно к концу VI – II в. до н. э., позволили установить, что протяженность Нижнего города вдоль береговой линии составляла не менее 1000 м, а ширина полосы древней застройки доходила до 130–150 и более метров. Территория затопленной части Патрея, по мнению исследователей, приближается к 14,5–15 га (Паромов, 1993. Рис. 1; Таскаев, 1999; Таскаев, Османова, 2001; Абрамов, 2005. С. 35–43; Османова, Таскаев, 2009. С. 18, 24–45, 52–73).

Среди множества выявленных под водой объектов особое значение имеют колодцы, позволяющие точнее всего определить реальный уровень моря в соответствующий период. Постепенный подъем моря до водоносного горизонта, питавшего колодцы пресной водой, приводил к их затоплению, прекращению во-доразбора и превращению их в мусорные свалки. Первый колодец, найденный подводными археологами в 1991 г., был расположен в 98 м от берега, на глубине 1,6 м (рис. 2, 1 ). Высота его стенок от верхнего края каменной кладки до выложенных из дубовых брусьев основания равнялась 1,8 м. В сумме это составляет 3,4 м. К этой глубине, следуя методике К. К. Шилика, В. Н. Таскаев прибавляет 1–1,5 м, «учитывающие гидрологическую характеристику прибрежной зоны и уровень залегания грунтовых вод», устанавливая таким образом пределы повышения уровня моря с античного времени до наших дней в интервале от 4,4 до 4,9 м ( Таскаев , 1999. С. 56, 57). Введение этой «гидрологической» поправки совершенно необходимо, однако некоторое сомнение вызывает ее величина. По нашему мнению, при ее определении следует учитывать две составляющие: нагонное повышение уровня моря при ветре (в Таманском заливе не более 0,3–0,5 м), а также превышение воды в колодце над морем не менее чем на 0,5 м – для уверенного наполнения кувшина или ситулы пресной, а не соленой водой. В итоге наша поправка составляет 0,8–1 м, а общее предполагаемое повышение уровня моря от 4,2 до 4,4 м. Этот подъем произошел со времени запустения колодца, которое по керамике из его верхней части было определено второй половиной III в. до н. э. ( Абрамов, Сазонов , 1992. С. 156). Колодец 1991 г. на затопленной части Патрея представляет собой один из редких опорных объектов в палеогеографических расчетах. К сожалению, другие подводные колодцы на этом памятнике по разным причинам не обладают подобной информативностью.

В 3–3,5 км восточнее Патрея находится поселение античного времени Волна Революции 2 (рис. 1, 5 ). Оно расположено на том же низком берегу Таманского залива и вытянуто в широтном направлении. Южная часть поселения размыта и затоплена морем. Вблизи берега на илистом дне присутствует большое количество керамики и обработанного камня: встречаются блоки из песчаника и известняка, фрагменты мраморных архитектурных деталей. Особого внимания заслуживает коньковый калиптер-акротерий из керченского известняка ( Паромов , 1992. С. 272–274). В 2007 г. на примыкающей к берегу отмели в районе поселения были проведены промеры глубин, установившие наличие затопленной прибрежной террасы, южная граница которой пролегает в 96–105 м от современного уреза воды и характерна резким перепадом глубин от 1,18 до 1,82 м. В пределах этой террасы были собраны многочисленные образцы керамики, преимущественно фрагменты амфор от последней четверти VI в. до н. э. (хиосских, лесбосских, про-тофасосских) до III–II вв. до н. э., синопских ( Белов , 2008. С. 9, 10).

В дальнем конце Таманского залива, на его восточном берегу, в 6–7 км от Волны Революции 2 находится городище Кепы, в 1950-е и 1960-е гг. исследовавшееся Н. И. Сокольским (рис. 1, 6 ; 2, 2 ). Укрепленная часть городища расположена на верхнем плато. К западу от нее в залив на 500–600 м пологой дугой вдается обширная отмель. Далее, вслед за мелководьем, дно резко понижается. Граница этой отмели, по мнению исследователя, является границей древнего города ( Сокольский , 1963. С. 98, 99). В 2006 г. небольшие по объему исследования в этом районе проводились под руководством В. Н. Таскаева. В ходе подводной разведки удалось выявить несколько объектов, среди которых особую ценность для нашей темы представляет комплекс средневековых амфор, датируемых VIII – первой половины IX в. (рис. 2, 2 ). Он был найден к юго-западу от укрепленной части городища, в 340 м от берега. Комплекс, представленный фрагментами трех типов керамической тары, являлся, вероятно, амфорным складом. Он был зафиксирован на глубине 2,2–2,3 м в замытой супесью округлой яме неправильной формы размерами 1,2 × 2 м. Этот склад имеет особое значение не только как первый подводный комплекс средневековых амфор на Таманском полуострове, но и как свидетельство того, что земля, в которой он сохранился in situ , в VIII–IX вв. еще не была затоплена водами Черного моря ( Таскаев, Чхаидзе , 2007. С. 403–406).

В 3,5–4 км к юго-западу от Кеп, на южном берегу Таманского залива находятся остатки Фанагории – одного из самых значительных городов Боспорского царства, по свидетельству древних авторов – его второй столицы (рис. 1, 7 ; 2, 3 ). Несмотря на давнюю известность и полуторавековую историю исследования этого памятника, вопрос о размерах самого городища до конца 1950-х гг. не мог быть решен, так как значительная часть городской территории оказалась затопленной морем и была практически недоступна для исследования. Установление границ занятой морем части городища и опытные подводные исследования его культурного слоя были проведены в 1958–1959 гг. под руководством В. Д. Блаватского. Подводными разведками 1958 г. был выявлен ряд близких по характеру объектов: в 220–230 м от берега была обнаружена каменная гряда длиной около 60 м и шириной 4–14 м, а к востоку от нее зафиксированы остатки такой же каменной гряды, тянущейся с северо-запада на юго-восток к берегу и установленной ранее наземной границе античного города. В противоположной северо-западной части городища, в 230–240 м от берега замечена мощная каменная гряда длиной 50–60 м, идущая почти параллельно берегу, а затем поворачивающая к нему. С внешней (морской) стороны от этих гряд не было найдено ни камней, ни керамики, в значительном количестве присутствовавших с прибрежной (внутренней) стороны. Было установлено, что за каменными грядами резко понижается дно – на 1–1,5 м (местами до 1,65 м). Это привело к убеждению, что каменные гряды – остатки оборонительных сооружений Фанагории, окружавших город мощным кольцом стен. В результате этих исследований впервые были представлены действительные размеры древнего города, затопленная часть которого имела площадь 15–17 га, а общая превышала 50 ( Блаватский , 1961. С. 277. Рис. 1; Блаватский, Кошеленко , 1963. С. 77–80).

В 1959 г. впервые были произведены подводные раскопки Фанагории. Выбранный для исследования участок был расположен в северо-восточной части

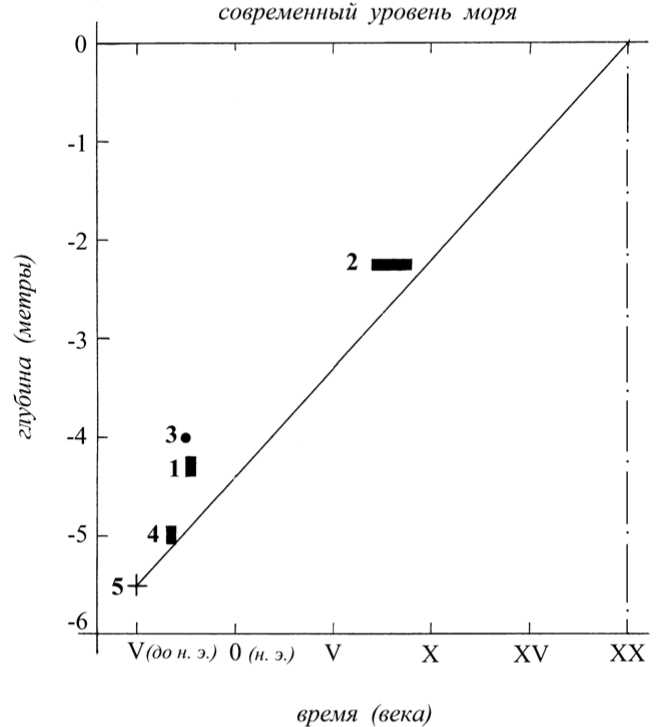

Рис. 2. Реконструируемый уровень моря у берегов Таманского полуострова

1 – Патрей, колодец 1991 г.; 2 – Кепы, склад средневековых амфор; 3 – подводная Фанагория, 1959; 4 – Акра, колодец 1983 г.; 5 – мысы Панагия и Тузла, якорные стоянки городища, на расстоянии 185 м от берега, на глубине около 2 м (рис. 2, 3). Самым верхним являлся слой желтоватого намывного песка толщиной 0,65 м, в котором присутствовали находки различного времени – от V в. до н. э. до средневековья. Под ним были обнаружены остатки каменной мостовой и слой сероватого суглинка с керамикой VI–II вв. до н. э., а также большим количеством мелкого и среднего камня. Его мощность также составляла 0,65 м. Он состоял из двух примерно равных прослоек, выделенных по найденному в них материалу. Верхняя, датированная II в. до н. э., содержала фрагменты тонкостенной (в том числе чернолаковой) посуды и амфор IV–II вв. до н. э. В ее основании лежали камни – предположительно, остатки еще одной мостовой. Нижняя прослойка отнесена к IV–III вв. до н. э., по фрагментам амфор и боспорской граненой черепицы. В ее нижнем горизонте был выявлен развал третьей мостовой, состоявшей из крупного булыжника. Под ней залегал материк – стерильный глинистый ил темно-серого цвета с включением ракушки и мелкого камня. Последняя мостовая, обнаруженная на глубине 3–3,2 м, позволила В. Д. Блаватскому определенно утверждать, что за истекшие двадцать два с половиной столетия уровень моря в Таманском заливе поднялся не менее чем на 4 м (Блаватский, 1961. С. 279. Рис. 3). Следует с особым вниманием отнестись к этому тщательно взвешенному и продуманному выводу.

В 3–4 км западнее Фанагории, на том же берегу находится большое античное поселение Приморский 23 (рис. 1, 8 ). Оно расположено на территории современного поселка, вытянутым овалом примыкая к берегу моря. Значительная по размерам северная часть поселения размыта и затоплена водами Таманского залива. Она хорошо просматривается на аэрофотоснимках в виде отмели 200–350 м шириной и ее продолжения в виде мыса, уходящего в западном направлении на 600–700 м от берега ( Паромов , 1992. С. 418–421). В 1992 г. охранные раскопки на поселении производились под руководством А. Б. Колесникова. Среди исследованных им объектов особенно значимым был каменный колодец, находившийся в 13 м от берега, на мелководье. Он примечателен и своей конструкцией, и найденным материалом. Его основанием являлся один венец бревен; далее на высоту около 0,5 м шла кладка из крупных необработанных камней известняка. На нее был уложен еще один ряд бревен, на котором находилась глиняная прослойка толщиной 5–13 см со вставленными в нее местами мелкими камнями. На эту прослойку были поставлены большие обработанные известняковые плиты высотой 0,5–0,6 м, толщиной 0,23–0,3 м, по две на каждой стороне колодца. Высота всей конструкции составляла 1,5–1,6 м. Заполнение колодца представляло собой забутовку из обломков амфор, камней и глинистого грунта. Чтобы забить его большую горловину (примерно 2 × 2 м), было использовано огромное количество амфорного материала. Для общей характеристики последнего наиболее показательны ножки (найдено 320 экз.), среди которых присутствовали ножки мендийских, фа-сосских (и круга Фасоса), гераклейских, хиосских пухлогорлых и колпачковых, лесбосских и протофасосских амфор, а также амфор Пепарета, с раздутым горлом и со стаканообразными ножками. Время забутовки колодца наиболее точно определилось по 22 амфорным клеймам (гераклейским, мендийским и фасосским), которые датируются 390–380-ми гг. до н. э. ( Колесников , 2010. С. 101, 104–106).

Размеры и конструкция колодца свидетельствуют в пользу его общественного назначения. Вне всякого сомнения, он снабжал питьевой водой какой-то определенный район в нижней части античного поселения. «Чистая» глубина колодца, с учетом 0,15 м от поверхности моря до плит и 0,8–1 м «гидрологической поправки», составляет 2,45–2,75 м, что значительно меньше «чистой» глубины патрейского колодца (4,4–4,9 м). Это значит, что его засыпка была произведена ранее возможного засоления. Мы не знаем, что послужило ее причиной, однако все говорит о том, что она являлась организованной единовременной акцией. Возможно, море подтопило подвалы и погреба расположенного ниже поселка раньше, чем могло приблизиться к колодцу, и вынудило жителей переселиться, засыпав ставший ненужным, но опасным в открытом виде колодец. (Отвлекаясь от темы, нельзя не сказать о найденном в нем женском гребне из груши, состоявшем из четырех пластин с сюжетной резьбой.)

Иная картина разрушений зафиксирована на Таманском городище, расположенном на южном берегу Таманского залива, на территории современной станицы (рис. 1, 9 ). Культурные слои этого памятника включают остатки античного города Гермонассы и средневековых городов Таматархи и Тмутаракани. Отметка поверхности городища в самой высокой его точке составляет 20,4 м. Мощность культурных слоев в центральной части памятника около 10 м. Поверхность материка в этом месте находится на 10–11 м выше уровня моря. Размеры центральной части городища составляют около 500 м по береговому обрыву и 250 м с севера на юг. Вероятно, не менее 100 м прибрежной части памятника разрушены морем. Процесс разрушения коренного берега и находящихся на нем культурных слоев Гермонассы – Тмутаракани протекал примерно следующим образом. С постепенным подъемом уровня моря шаг за шагом наступали размыв и обрушение берега. Более легкие фракции – лессовидные и органические остатки – вырабатывались и уносились морем, а тяжелые – камень в виде обломков скалы, строительных блоков и архитектурных деталей, изделия из керамики и металла – оседали на морском дне, попеременно покрывались иловыми отложениями и вновь размывались, оставаясь на месте и практически не перемещаясь от своего первоначального положения. По мнению В. Д. Блаватского, сколько-нибудь серьезные работы здесь вести нельзя, поскольку мы имеем дело не с процессом затопления города морем, а с его механическим разрушением и отложением на дне в виде беспорядочных обломков, ставших результатом волнового размыва коренных пород. Совершенно очевидно, что делать какие-либо заключения об изменении уровня моря на основании подобной картины не представляется возможным. Однако проведенные в 1957 г. напротив Гермонассы небольшие работы нельзя оценивать как бесплодные. В результате двухдневных исследований удалось дать предварительную оценку расположения размытых частей древнего города и наметить пунктиром возможную их границу, проходящую в 80–100 м от современного берега, благодаря зафиксированным при подводной разведке развалам камней ( Блаватский , 1958. С. 83, 84; Блаватский, Кошеленко , 1963. С. 70).

В 1982 г. на западном берегу Керченского пролива, на узкой песчаной пересыпи у южной окраины с. Заветное подводно-археологическим отрядом под руководством К. К. Шилика было начато исследование почти полностью затопленного античного поселения, идентифицированного с городком Акрой, упоминаемым древними авторами между Нимфеем и Китеем. При обследовании дна пролива было установлено, что остатки поселения простираются на 180 м от берега до глубины 3,5 м. На этом пространстве встречалась не только керамика, но и обработанные известняковые блоки – остатки построек. На аэрофотоснимках пятна культурного слоя просматривались по обе стороны пересыпи – и на дне пролива, и на дне озера. Максимальная площадь поселения, по расчетам, могла составлять примерно 15 га. Размеры памятника и прямоугольная его планировка дали автору исследований все основания предполагать, что он нашел город. В 1983 г. среди развала камней, на глубине 3 м, в 135 м от берега был обнаружен квадратный каменный колодец (внутренние размеры горловины – 0,75 × 0,75 м) с рамой из деревянных плах, встроенных в каменную кладку (рис. 2, 4). В 1984 г. колодец был доисследован. Полная его глубина составила 1,1 м. В общей сложности из него было извлечено шесть гераклейских амфор с клеймами и чернолаковая посуда аттического производства (два килика, две чаши и лекиф) второй половины IV в. до н. э., а также простой кухонный горшочек. Кроме того, в колодце были найдены кости млекопитающих и рыб, створки мидий и устриц, панцири крабов, много древесных остатков, среди которых присутствовали деревянные детали, изготовленные на токарном станке (Шилик, 1985; 1988. С. 191; 1991. С. 431, 432). Трудно переоценить значение этого колодца для нашей темы. Удаленность от берега и глубина, на которой он был найден, позволяют предположить, что единственной причиной прекращения его использования стало повышение уровня моря и засоление горизонта, питавшего колодец пресной водой. Судя по находкам, вторая половина IV в. до н. э. была последним периодом его эксплуатации. «Чистая» глубина колодца с учетом принятой нами «гидрологической» поправки (0,8–1 м) составляет 4,9–5,1 м. Колодец в Акре, как и рассмотренный ранее колодец в Па-трее, представляет собой один из надежнейших реперов в определении уровня моря в античное время.

Во всех рассмотренных ранее случаях определение уровня моря в древности исходило из условий, при которых не нарушалась бы жизнедеятельность античных поселений, нормальное функционирование колодцев, погребов, подвалов со складами амфор и других объектов. Иными словами, мы стремились определить тот уровень моря, выше которого он быть бы не мог, и хотя это не оговаривалось, но молчаливо допускалось, что он мог быть и ниже определенного. Совершенно иной подход к проблеме открывают найденные и исследованные в последнее время древние якорные стоянки по обе стороны Керченского пролива. Якорные стоянки, в силу своей специфики, подводят нас к определению того древнего уровня моря, ниже которого он быть не мог, ибо будь он ниже – якоря оказались бы на суше.

Две якорные стоянки у берегов Таманского полуострова были найдены и исследованы подводной экспедицией Краснодарского музея под руководством А. В. Кондрашева. Они связаны с рифовыми грядами и имеют много общего. С конца 1990-х гг. экспедиция возобновила раскопки Тузлинского некрополя. Одновременно с ними были организованы подводные разведки прилегающей к мысу Тузла акватории (рис. 1, 10 ). Благодаря этим исследованиям удалось открыть два специфических археологических комплекса – древнюю корабельную стоянку, находившуюся в рифовой зоне западнее мыса, и остатки каменных сооружений, обнаруженных в прибрежной полосе к северу от него. Каменная рифовая гряда, с которой связана корабельная стоянка, уходит от мыса в западном направлении в Керченский пролив на расстояние около 2 км. Глубины у ее подошвы колеблются около 9 м, над рифами они уменьшаются до 7–2 м. Морское дно состоит из песка, мелкой ракушки, ила. За несколько лет исследований была собрана большая коллекция каменных, свинцовых и железных якорей различных исторических периодов – от времени средней бронзы до раннего средневековья. Вероятно, акватория у мыса Тузла была одной из наиболее удобных корабельных стоянок на протяжении долгого времени. Размеры и вес найденных здесь каменных штоков от якорей V–IV вв. до н. э. свидетельствуют об использовании ее даже средними по размерам судами ( Кондрашев , 1997. С. 207, 208; 2010. С. 118).

Работы экспедиции начинались в 1990 г. на рифах у мыса Панагия, где южные подходы к Керченскому проливу известны своими опасностями (рис. 1, 11 ; 2, 5 ). В западном направлении от этого мыса уходит в море каменистая гряда протяженностью более 3,5 км. Далее она круто поворачивает к суше, принимая северо-восточное направление, в котором продолжается еще 2 км. Вместе с береговой чертой гряда образует почти правильный треугольник с разрывом в северной части, доходящим до 1,5 км. В древности многие скалы рифа могли выступать над водой, образуя защищенную от волн акваторию. Современная пятиметровая изобата проходит в этом районе примерно в 300–600 м от берега. Глубины у подошвы рифа колеблются от 6 до 11 м, наиболее характерны – 8–9 м. Эти относительно небольшие значения позволили обследовать практически всю южную часть гряды, а также осмотреть внутреннюю часть рифа. Морское дно состоит здесь из песка и мелкой ракушки. В районе обследования было обнаружено значительное количество якорей различных исторических эпох – от самых древних якорных камней с желобком, использовавшихся, вероятно, на небольших лодках еще в эпоху бронзы, до железных византийских якорей VII–XI вв. и турецких якорей-«кошек» XVIII–XIX вв. Удобные естественные условия определили долгое непрерывное существование здесь якорной стоянки или гавани. Из найденных якорей особый интерес для нашей темы представляют три каменных штока, подобных изображенному на монете V в. до н. э. из Аполлонии. Штоки этого типа, известные и в Средиземноморье, и в Причерноморье, датируются серединой I тыс. до н. э. Эти и более простые, тоже каменные штоки, использовавшиеся на греческих судах в V–IV вв. до н. э., позволяют предположить, что стоянку у мыса Панагия использовали не только маломерные, но и средние по размерам суда ( Кондрашев , 1994; Kondrashov , 1995).

Для реконструкции древнего уровня моря по найденным на дне якорям нам необходимо определить минимальную глубину, при которой судно могло бросить якорь в данном месте. Очевидно, она сложится из осадки судна (для среднего древнегреческого корабля – около 1 м) и минимальной глубины под килем, необходимой для маневра и позволяющей избежать ударов корпуса о грунт при волнении на море (для судна того же класса – не менее 5 футов или 1,5 м). В сумме это составляет 2,5 м. В целях сохранения корректности расчета из современных средних глубин, на которых были найдены якоря середины I тыс. до н. э., мы должны принять меньшую – 8 м. Опираясь на эти данные, можно определенно утверждать, что за истекшие двадцать пять столетий уровень моря у берегов Таманского полуострова поднялся не более чем на 5,5 м (рис. 2, 5 ). Доказательством этому служат древние якоря, найденные на глубине около 8 м.

Из множества объектов, найденных и исследованных под водой, к определению уровня моря в древности можно привлечь лишь очень немногие. Это связано с большими трудностями при установлении истинных причин и времени прекращения их жизнедеятельности или использования. На рис. 2 представлен уровень моря у берегов Таманского полуострова, реконструируемый по тем данным, которые можно признать наиболее надежными реперами. Четыре позиции на графике: колодцы в Патрее и Акре (1; 4), склад амфор в Кепах (2) и данные подводной Фанагории (3) демонстрируют максимальный уровень моря, выше которого их существование было бы невозможным. Данные якорных стоянок (5)

показывают минимальный уровень, ниже которого эти стоянки просто исчезают. Наклонная линия отображает изменение уровня моря во времени. Следует отметить, что этот график несколько условен. Действительное изменение уровня моря происходило сложнее. Однако позиции на графике колодца в Акре (4) и склада средневековых амфор из Кеп (2) свидетельствуют о близости наших выводов к реальной картине.

Вопрос об уровне Черного моря в I тыс. до н. э. подробнейшим образом рассмотрен в свое время А. Н. Щегловым в его фундаментальной работе по Северо-Западному Крыму ( Щеглов , 1978. С. 15–17. Рис. 3). К сожалению, тогда еще не были открыты и исследованы древние якорные стоянки, существенным образом корректирующие всю картину. А. Н. Щегловым был составлен график, отражающий колебания уровня Черного моря за последние 4000 лет по предположениям нескольких авторов (восьми - кроме одного - геологов). Четыре автора представляли уровень моря в середине I тыс. до н. э. слишком заниженным (от 10,1 до 6,6 м). Авторы этих реконструкций не отдавали себе отчета в том, что их взгляды целиком уничтожают хорошо известное, по свидетельствам древних писателей, Корокондамское озеро (Таманский залив) и ставят под вопрос существование Меотиды и Боспора Киммерийского. Теперь их идеи воспринимаются как курьез. Однако и в наше время появляются палеореконструкции Таманского полуострова, которые не только противоречат историческим источникам, но и отрицают археологические реалии ( Журавлев и др. , 2009. С. 122, 123; 2010. С. 69–71; 2011; 2015). В указанных работах рукава Кубани превращены в древний морской пролив, акватория которого обширнее современных лиманов, т. е. для создания ее необходим уровень моря выше современного (компьютерная графика Д. Кель-тербаума 2009 г.). Вместе с тем, по данным Д. Кельтербаума, две с половиной тысячи лет назад он был ниже современного на 1,3–4,7 м, а по данным другого исследователя - Э. Фуаша - на 2,1-8,7 м ( Fouache et al. , 2012. Fig. 6), что, вероятно, снимает вопрос о «втором проливе». Следует отметить, что еще в одной коллективной работе уровень моря в указанное время, по данным Д. Кельтербаума, был ниже современного на 1,1–1,7 м ( Bruckner et al. , 2010. Fig. 12). Эти данные не совместимы ни с реальной картиной подводной археологии у берегов Таманского полуострова, ни с виртуальным проливом. Очевидно, уровень моря в древности – это краеугольный камень всей палеогеографии Таманского полуострова. Отбрасывающие его превращают этот камень в камень преткновения.

Список литературы Краеугольный камень таманской палеогеографии

- Абрамов А. П., 2005. Патрейское городище//Патрей. Материалы и исследования. Вып. 2/Отв. ред.: А. П. Абрамов, Г. В. Китаева. М.: МГДд(ю)Т. С. 7-53.

- Абрамов А. П., Сазонов Ю. С., 1992. Керамика трех подводных комплексов Патрея//Боспорский сборник. Вып. 1/Ред. Я. М. Паромов. М.: Архэ. С. 147-172.

- Агбунов М. В., 1992. Античная география Северного Причерноморья. М.: Наука. 240 с.

- Белов С. А., 2008. Подводные археологические исследования на античных поселениях Волна Революции-1 (Татарский) и Волна Революции-2//Памятники подводной археологии Азиатского Боспора. Вып. 1/Отв. ред. Ф. А. Михайловский. М.: Спутник +. С. 8-11.

- Беренбейм Д. Я., 1959. Керченский пролив во времена Страбона в свете новейших данных об изменении уровня Черного моря//СА. № 4. С. 42-52.

- Блаватский В. Д., 1958. О подводной археологии//СА. № 3. С. 73-89.

- Блаватский В. Д., 1961. Подводные раскопки Фанагории в 1959 г.//СА. № 1. С. 277-279.

- Блаватский В. Д., Кошеленко Г. А., 1963. Открытие затонувшего мира. М.: Академия наук СССР. 108 с.

- Васильев А. Г., 2003. Отчет об археологических работах в северо-западной части Таманского залива в 2003 г. Краснодарский край//Архив ИА РАН. Р-1. № 24307.

- Гайдукевич В. Ф., 1949. Боспорское царство. М.; Л.: Академия наук СССР. 624 с.

- Гёрц К. К., 1870. Археологическая топография Таманского полуострова. М.: Московское Археологическое общество. 128 с.

- Гёрц К. К., 1898. Собрание сочинений. Вып. 1: Археологическая топография Таманского полуострова. СПб.: Императорская Академия наук. 163 с.

- Журавлев Д. В., Дан А., Герке Х. Й., Кельтербаум Д., Шлотцауер У., 2015. Новые данные о географии Таманского полуострова в античное время//XVI Боспорские чтения. Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Географическая среда и социум/Ред.-сост.: В. Н. Зинько, Е. А. Зинько. Керчь: Деметра. С. 107-115.

- Журавлев Д. В., Кельтербаум Д., Поротов А. В., Шлотцауер У., 2011. Боспор Кубанский//XII Боспорские чтения. Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Взаимовлияние культур/Ред.-сост. В. Н. Зинько. Керчь: Деметра. С. 106-114.

- Журавлев Д. В., Шлотцауер У., Кельтербаум Д., 2010. Новые данные о Таманском полуострове в VI в. до н. э.//ΣΥΜΒΟΛΑ. Античный мир Северного Причерноморья. Новейшие находки и открытия. Вып. 1. М.; Киев: Триумф принт. С. 69-73.

- Журавлев Д. В., Шлотцауер У., Кельтербаум Д., Поротов А. В., 2009. Новые данные о греческой колонизации Таманского полуострова//Пятая Кубанская археологическая конференция: материалы конф./Отв. ред. И. И. Марченко. Краснодар: ГУЗ МИАЦ. С. 122-128.

- Колесников А. Б., 2010. Раскопки поселения Приморский 23 в 1992 г.//ΣΥΜΒΟΛΑ. Античный мир Северного Причерноморья. Новейшие находки и открытия. Вып. 1. М.; Киев: Триумф принт. С. 101-107.

- Колли Л. П., 1909. Следы древнейшей культуры на дне морском//Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии. № 43. Симферополь: Таврическая губ. тип. С. 125-137.

- Кондрашев А. В., 1993. Подводные исследования у мыса Панагия//Древности Кубани и Черноморья/Ред. Б. А. Раев. Краснодар: Скифская галерея. С. 84-90.

- Кондрашев А. В., 1994. Подводные исследования у берегов Таманского полуострова//АО 1993 года/Отв. ред. В. В. Седов. М.: Мерея. С. 114.

- Кондрашев А. В., 1997. Исследования у мыса Тузла//АО 1996 года/Отв. ред.: В. В. Седов, Н. В. Лопатин. М.: Фонд археологии. С. 206-208.

- Кондрашев А. В., 2010. Новые исследования у мыса Тузла на Таманском полуострове//ΣΥΜΒΟΛΑ. Античный мир Северного Причерноморья. Новейшие находки и открытия. Вып. 1. М.; Киев: Триумф принт. С. 118-124.

- Кузнецов В. Д., 2007. Фанагория: история исследований и новые находки//РА. № 2. С. 5-15.

- Кузнецов В. Д., Колесников А. Б., Ольховский С. В., 2008. Подводные исследования в Фанагории в 2006-2007 гг.//ДБ. Т. 12. Ч. II/Гл. ред. А. А. Масленников. М.: Триумф принт. С. 370-412.

- Кузнецов В. Д., Латарцев В. Н., Колесников А. Б., 2006. Предварительные замечания о портовых сооружениях Фанагории//ДБ. Т. 9/Гл. ред. А. А. Масленников. М.: Гриф и К. С. 260-280.

- Никонов А. А., 1998. Затопленные остатки античных сооружений по берегам БоспоРА Киммерийского (в связи с проблемой изменения уровня моря)//РА. № 3. С. 57-66.

- Османова С. Р., Таскаев В. Н., 2009. Античный город Патрей -памятник подводной археологии Азиатского Боспора. М.: Спутник +. 129 с.

- Паромов Я. М., 1992. Археологическая карта Таманского полуострова. М. 1018 с. Деп.: Ин-т научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН 1.10.1992 г. № 47103.

- Паромов Я. М., 1993. Археолого-топографический план Патрея//Боспорский сборник. Вып. 3/Ред. Я. М. Паромов. М.: Архэ. С. 136-162.

- Паромов Я. М., 1999. К вопросу об уровне моря у берегов Таманского полуострова в античное время//VI чтения памяти профессора В. Д. Блаватского: К 100-летию со дня рождения: Тез. докл./Ред. Н. И. Бахчеева. Магнитогорск: Магнитогорский гос. пед. ин-т. С. 89-90.

- Сокольский Н. И., 1963. Кепы//Античный город/Отв. ред. А. И. Болтунова. М.: Академия наук СССР. С. 97-114.

- Сударев Н. И., Шамрай А. Н., 2003. Подводные археологические разведки у поселения «Береговой 4» на Таманском полуострове//Международные отношения в бассейне Черного моря в древности и средние века: Рез. докл. XI Междунар. науч. конф./Отв. ред. В. П. Копылов. Ростов-на-Дону: Ростовский пед. ун-т. С. 31-32.

- Сударев Н. И., Шамрай А. Н., 2005. Результаты археологических разведок под водой у поселения «Береговой 4» на Таманском полуострове (2002-2004 гг.)//VI Боспорские чтения. Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Периоды дестабилизаций, катастроф/Ред.-сост. В. Н. Зинько. Керчь: Деметра. С. 284-294.

- Таскаев В. Н., 1999. Подводная археология и палеогеографическая реконструкция древнего Патрея//Патрей. Материалы и исследования. Вып. 1/Ред.: А. А. Завойкин, Я. М. Паромов. М.: Коминтекс. С. 53-66.

- Таскаев В. Н., 2007. Античная подводная археология Северного Причерноморья/Отв. ред. Т. В. Блаватская. М.: Спутник +. 121 с.

- Таскаев В. Н., Османова С. Р., 2001. Античный Патрей. Итоги подводных исследований. М.: Фарсал. 82 с. (Материалы по археологии Патрея; вып. 3).

- Таскаев В. Н., Чхаидзе В. Н., 2007. Подводный комплекс раннесредневековых амфор из Кеп//ДБ. Т. 11/Гл. ред. А. А. Масленников. М.: Гриф и К. С. 403-411.

- Шамрай А. Н., 2007. Подводные геоморфологические наблюдения у античного поселения «Береговой-4» в 2005 г.//VII Боспорские чтения. Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Святилища и сакральные объекты/Ред.-сост. В. Н. Зинько. Керчь: Деметра. С. 336-345.

- Шилик К. К., 1985. Работа Боспорского подводно-археологического отряда//АО 1983 года. М.: Наука. С. 132-133.

- Шилик К. К., 1988. Еще один город на дне Керченского пролива//Человек, море, техника/Сост. А. В. Кузьменко. Л.: Судостроение. С. 191-193.

- Шилик К. К., 1991. Обнаружение двух античных городов на дне Керченского пролива//Четвьрти международен симпозиум Тракия Понтика IV. София: Галактика. С. 427-434.

- Щеглов А. Н., 1978. Северо-Западный Крым в античную эпоху/Отв. ред. И. Б. Брашинский. Л.: Наука. 158 с.

- Bruckner H., Kelterbaum D., Marunchak O., Porotov A., Vott A., 2010. The Holocene Sea level story since 7500 BP -lessons from the Eastern Mediterranean, the Black and Azov Seas//Quaternary International. Vol. 225. Iss. 2. P. 160-179.

- Fouache E., Kelterbaum D., Bruckner H., Lericolais G., Porotov A., Dikarev V., 2012. The late Holocene evolution of the Black Sea -a critical view on the so-called Phanagorian regression//Quaternary International. Vol. 266. Iss. 17. P. 162-174.

- Kondrashov A., 1995. Underwater investigations at Cape Panagia on the Taman Peninsula, Straits of Kerch//The International Journal of Nautical Archaeology. Vol. 24. Iss. 2. P. 109-119.