Краниологическая изменчивость русского сельского населения XVI-XIX веков в координатах "мировых" главных компонент

Автор: Евтеев А.А., Двуреченский О.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология и палеогенетика

Статья в выпуске: 4 т.45, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье излагается метод сопоставления краниологических выборок, основанный на анализе их внутригрупповой изменчивости на фоне мирового масштаба вариации измерительных признаков лицевого скелета. Использованы главные компоненты, подсчитанные для обучающей выборки, которая включает 357 мужских черепов из 27 групп населения Евразии, Африки и Америки. Нужно отметить высокую степень дифференциации этих групп, достигаемую без применения дискриминантного анализа. Для проверки работоспособности метода рассматривается краниометрическая изменчивость четырех серий близкого к современности сельского русского населения. Они сопоставляются между собой, а также с рядом других серий, представляющих финно-угорское, балтийское и западно-европейское население. Рассмотрение индивидуальной изменчивости в некоторых случаях существенно дополнило сопоставление средних значений анализируемых выборок. Показано, что изученные серии русских значительно различаются между собой по уровню внутригрупповой изменчивости. Если выборки из Никольского и Старой Ладоги весьма однородны, то серия из Козина является чрезвычайно гетерогенной. Она охватывает, по сути, весь европеоидный масштаб изменчивости и, кроме того, включает совершенно особый морфологический вариант, почти не представленный в других группах. Русские серии, за исключением Козино, определенно более сходны с мордвой, чем европейские, в т.ч. и западно-финнские, что выясняется при рассмотрении индивидуальной изменчивости, но не средних значений. В то же время версия о специфическом «лапоноидном» компоненте в составе русских подтверждения не находит. Русские в целом не более «монголоидны», чем большинство европейцев, однако необходимо отметить присутствие единичных черепов с вполне определенным комплексом монголоидных черт.

Краниометрия, компонентный анализ, внутригрупповая изменчивость, русские

Короткий адрес: https://sciup.org/145145835

IDR: 145145835 | УДК: 572 | DOI: 10.17746/1563-0102.2017.45.4.143-151

Текст научной статьи Краниологическая изменчивость русского сельского населения XVI-XIX веков в координатах "мировых" главных компонент

Статистический анализ. Поиски оптимального метода межгруппового сопоставления средних значений краниометрических признаков в последние два десятилетия сопровождались острыми дискуссиями [Дерябин, 2008, с. 115, 212–229]. Однако ни один метод сравнения средних величин не дает представления о распределении индивидуальных наблюдений в рассматриваемых выборках. Как при сходстве, так и при отличии средних значений в двух сериях, возможны самые разные варианты расположения составляющих их индивидов в морфопространстве. В частности, наличие в выборке небольшого числа индивидов, резко отличающихся от всех остальных (небольшая «механическая» примесь), не может быть выявлено методом сравнения средних величин.

В целом эмпирическое выявление «компонентов» внутри серии справедливо критикуется с теоретических позиций популяционного подхода. Но удивительная «живучесть» разного рода типологических приемов может объясняться спецификой соотношения внутри- и межгрупповой изменчивости у Homo sapiens. Известно, что по большинству генетических и морфологических систем признаков на долю межгрупповой дисперсии, при сопоставлении самых крупных «стволов» человечества, приходится не более 20 % изменчивости [Козинцев, 2016; Lewontin, 1972; Relethford, 1994]. Как следствие, показатель межгрупповых генетических расстояний (Fst) достаточно низок даже для наиболее удаленных групп человечества, если сопоставлять их, например, с расстояниями между подвидами шимпанзе (см.: [Weaver, 2014] и ссылки в этой работе). Объясняться такой феномен может уникальной скоростью расселения и миграций человека. К этому нужно прибавить сниженную роль стабилизирующего отбора под действием внешней среды у H. sapiens [Алексеева, 1986; Миклашевская, Соловьева, Година, 1988]. Еще более актуальной проблема изучения внутренней структуры выборок становится при работе с древними краниологическими сериями, где можно предполагать не только результа- ты миграций и метисационных процессов, но и прямое механическое смешение палеоантропологических материалов разных эпох и культур, разделить которые археологически далеко не всегда представляется возможным [Алексеев, 2008а, с. 123–125].

Оптимальным методом многомерной статистики для изучения внутригрупповой изменчивости принято считать компонентный анализ [Дерябин, 2008, с. 76]. Канонический дискриминантный анализ также дает представление о распределении индивидуальных наблюдений вокруг центральной величины, однако «основное назначение этого метода заключается в решении задачи дискриминации, и многие его свойства направлены на получение наилучшего разделения многомерных корреляционных эллипсоидов, включающих индивидуальные случаи…» [Там же, с. 212]. Это свойство метода не очень удачно в том смысле, что реальная степень сходства между выборками нередко не менее важна и интересна, чем небольшие, но усиленные дискриминантным анализом отличия между ними. Однако применение компонентного анализа для изучения внутригрупповой изменчивости требует решения двух важных проблем:

-

1. Что считать группой и где проходит грань, после которой внутригрупповой анализ превращается в межгрупповой? (см.: [Алексеев, 2008а, с. 128–135]).

-

2. Как добиться сопоставимости результатов внутригрупповых анализов разных выборок с учетом того, что в этих анализах главные компоненты (далее – ГК) будут иметь различный морфологический смысл и масштаб изменчивости? [Дерябин, 2008, c. 228].

Ответом на первый вопрос может являться практика применения компонентного анализа в зоологических исследованиях, где он используется для изучения индивидуальной изменчивости в рамках не только целого вида, но и нескольких видов [O’Higgins, Jones, 1998; Cardini, Elton, 2008; Nanova, 2014]. Применяется такой подход и при изучении вариаций человеческого черепа [Harvati, 2003; Roseman, Weaver, 2004; Freidline, Gunz, Hublin, 2015]. Для решения второй проблемы может использоваться модификация известного подхода, предложенно- го В.Е. Дерябиным для построения типологических схем телосложения [2008, с. 101].

На видовом уровне, при достаточно большой и разнообразной обучающей выборке, включающей основные краниологические варианты в рамках вида, могут быть рассчитаны уравнения «видовых» (или в случае человека – «мировых») ГК для некоторого набора признаков. Эти уравнения можно затем использовать для подсчета значений «мировых» ГК для любого индивида, который занимает свое постоянное место в уже существующем и неизменном морфопространстве. Таким образом, создается универсальный «фон» для сопоставления любого количества выборок, позволяющий объективно оценить степень и характер внутригрупповой изменчивости в каждой из них и делающий сопоставимыми результаты разных исследований.

Использование признаков именно лицевого отдела связано с тем, что он, по сравнению с мозговым, менее подвержен эпохальным изменениям, а также влиянию ряда факторов социальной и природной среды [Алексеева, 1973, 1986; Beals, Smith, Dodd, 1984]. Как известно, резкие изменения формы нейрокраниума могут происходить буквально за несколько поколений, что существенно затрудняет сопоставление диа-хронных выборок [Дебец, 1948; Година и др., 2005]. Это, разумеется, не означает, что признаки мозговой коробки не должны приниматься во внимание, а приводится лишь для обоснования примененного в работе подхода.

Проблемы исследования краниологии сельского русского населения. В последние два десятилетия появилось множество работ, посвященных изучению близкого к современности населения русских городов (см.: [Широбоков, Учанева, 2015] и ссылки в этой работе). В то же время серии из сельских некрополей этого периода по-прежнему можно сосчитать по пальцам одной руки: из Никольского [Трофимова, 1941] и Козино [Евтеев, 2011] в окрестностях Москвы, а также с определенной долей условности из Себежа и Старой Ладоги на северо-западе России [Алексеев, 2008б, с. 46–49]. Опубликованные В.П. Алексеевым [Там же] обширные серии русских из анатомических коллекций Санкт-Петербурга, Москвы, Казани и Одессы трудно считать полностью представительными для сельского населения. Выборка крестьян, переехавших в крупные города, не обязательно является репрезентативной для всех слоев и групп сельчан (см.: [Широбоков, Учанева, 2015]). Кроме того, в силу сословной системы Российской империи значительная часть номинальных «крестьян» могла родиться и (или) вырасти в большом городе [Рубакин, 1912]. К тому же, разумеется, нельзя забывать про то, что эти серии были сборными, происходящими с огромных территорий дореволюционных губерний [Алексеев, 2008б, с. 46–49], и не дают представления о локальной изменчивости. Таким образом, подробный анализ выборок русских из поздних сельских некрополей остается актуальной задачей.

Основные теоретические положения о формировании краниологической изменчивости русских сформулированы в классических работах Т.И. Алексеевой [1973], В.П. Алексеева [2008б], Т.А. Трофимовой [1941] и ревизии с тех пор не подвергались. В значительной мере выводы исследователей совпадают. Согласно им, ближайшие предки современных русских обладают резко выраженными европеоидными чертами, они более сходны со средневековыми западными, нежели с восточными, славянами [Алексеев, 2008б, 216–218], да и последние были более сходны с балта-ми, чем с финно-уграми [Алексеева, 1973, с. 267–273]. Как современные, так и средневековые восточные славяне отличаются от германоязычных групп устойчивым комплексом особенностей лицевого скелета [Там же]. На всей территории их расселения наблюдается единство антропологического типа, локальные варианты выделяются не резко и обусловлены скорее различным кругом брачных связей, а не разным происхождением. В позднем Средневековье в Центральной России наблюдается процесс «европеизации» населения, тогда как в северных и северо-западных регионах – напротив, ослабление европеоидных черт. Это объясняется миграциями и сменой населения.

Выводы указанных исследований не вполне согласуются с результатами работ генетиков. Так, уровень дифференциации русских популяций заметно превышает таковой в Европе, и в их генофонде фиксируется существенный вклад соседних финноугорских народов [Балановская, Балановский, 2007]. Последние работы, анализирующие полногеномные данные [Lazaridis et al., 2014], свидетельствуют о высокой степени генетической близости русских, финнов и мордвы, а также о присутствии у них ощутимой примеси генов восточно-азиатского происхождения, которой нет у других европейских народов и которой по данным анализа однородительских и классических маркеров в такой мере не отмечалось [Балановская, Балановский, 2007]. Представляется, что разрешить эти противоречия, рассматривая только средние величины признаков в русских сериях, достаточно сложно, тогда как анализ индивидуальной изменчивости может способствовать поиску ответов на следующие вопросы:

-

1. Насколько велика степень внутригрупповой изменчивости у русских по сравнению с другими народами?

-

2. В какой мере выражен генетический вклад восточно-европейских финно-угорских популяций в фенотипе современного русского населения?

-

3. Может ли монголоидная примесь проявляться в наличии отдельных индивидов соответствующе-

- го облика, число которых, однако, недостаточно для того, чтобы повлиять на средние значения признаков?

Данная работа, разумеется, не претендует на окончательное решение всех этих вопросов. Ее главная задача – оценить эффективность и перспективность метода «мировых» главных компонент, его способность давать информацию, дополняющую результаты других методов межгруппового анализа.

Материалы и методы

«Мировые» ГК были рассчитаны с использованием 14 линейных размеров лицевого черепа, включающих семь признаков «стандартного» бланка (SC, SS, MC, зигомаксиллярная хорда и высота субспинале над ней, 54, 52), и семь – не входящих в него: 2.1.а, 2.1.б, 2.5, сумма 3.4. и 3.5, 4.5, 4.6, 5.1 (по: [Евтеев, 2010]; см. также сайт worldpca/). Эти размеры были отобраны в ходе проведенного ранее корреляционного анализа обширного набора признаков [Евтеев, 2010, 2014].

В обучающую выборку для расчета «мировых» ГК были включены 357 мужских черепов из 27 групп населения Евразии, Африки и Америки. Подробное ее описание приведено в предыдущей публикации [Евтеев, 2014, табл. 1] (см. также сайт com/site/worldpca/). Численность некоторых подгрупп в настоящем исследовании на одного – четырех индивидов меньше, чем в работе 2014 г., также выборка дополнена сериями ливанских друзов и саамов Кольского полуострова (13 и 18 черепов соответственно). Значения коэффициентов ГК, полученные при анализе обучающей выборки, далее использовались для подсчета значений ГК индивидуальных наблюдений в сериях, непосредственно сопоставляемых в данной работе (см. таблицу). Подробное описание этой статистической процедуры можно найти в работе В.Е. Дерябина [2008, с. 101–112].

Нужно отметить, что серия солдат наполеоновской армии, умерших в Кенигсберге при отступлении из России, является своего рода «сборной Европы» и может включать в себя представителей самых разных национальностей, но преимущественно францу-

Состав выборки

|

Название серии |

Происхождение |

Датировка |

Численность |

Место хранения |

|

Никольское |

Русские Подмосковье |

XVI–XVIII вв. |

17/0/2 |

НИИ МА |

|

Старая Ладога |

Ленинградская обл. |

XVII–XVIII вв. |

17/0/1 |

МАЭ |

|

Себеж |

Псковская обл. |

XVII–XVIII вв. |

34/0/3 |

МАЭ |

|

Козино |

Подмосковье |

XVIII – начало XIX в. |

63/15/12 |

НИИ МА |

|

Мордва-эрзя, Новая Пырма |

Восточные финно-угор Мордовия |

ские народы XVII–XVIII вв. |

28/0/8 |

НИИ МА |

|

Коми-зыряне, Подъельск, Грива |

Республика Коми |

XIX–XX вв. |

28/0/7 |

МАЭ |

|

Карелы |

Северо-западные финно-у Республика Карелия |

горские народы XIX–XX вв. |

49/0/11 |

МАЭ |

|

Финны-суоми |

Финляндия, в основном г. Хель- |

XIX–XX вв. |

20/12/4 |

НИИ МА, МАЭ |

|

Саамы |

синки Кольский полуостров |

XIX–XX вв. |

25/18/10 |

МАЭ |

|

Латгалы, Лудза |

Балты Латвия |

XVIII в. |

22/14/3 |

НИИ МА |

|

Солдаты наполеоновской ар- |

Население Западной и Се Калининград |

верной Европы XIX в. |

65/13/5 |

НИИ МА |

|

мии Норвежцы, Осло и Берген |

Норвегия |

XIX в. |

18/16/2 |

NHM |

Примечания: численность - всего / из них в составе обучающей выборки / число индивидов, у которых отсутствовали данные по одному-двум признакам (замещались средней по соответствующей выборке); НИИ МА – НИИ и Музей антропологии им. Д.Н. Анучина Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова; МАЭ – Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН; NHM – Музей естествознания, Лондон (Natural History Museum).

зов, немцев, голландцев и итальянцев [Хохлов, 2014]. Некоторые серии из перечисленных в таблице частично вошли и в состав обучающей выборки. Кроме того, к анализу привлекались индивиды, у которых отсутствовали данные по одному-двум признакам (замещались средней по соответствующей серии).

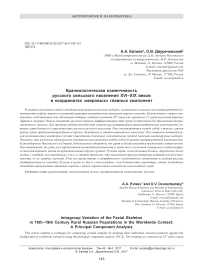

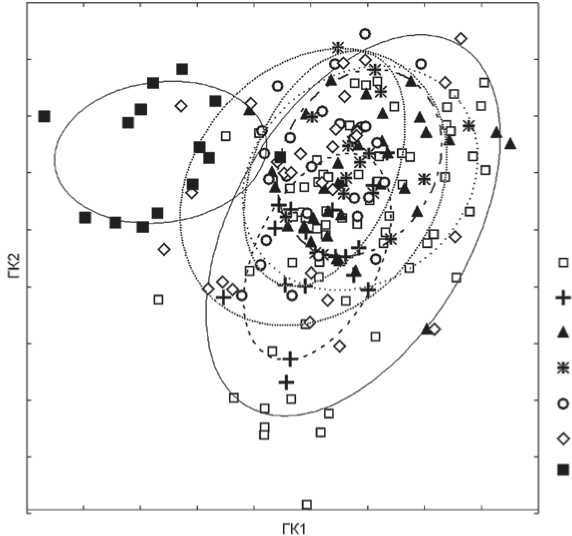

На представленных в работе графиках не отображается распределение индивидов обучающей выборки, если только они не входят одновременно но в действительности ей свойствен широчайший размах внутригрупповой изменчивости, полностью охватывающий разброс точек трех других выборок. В этой серии и отчасти в ладожской выделяется группа черепов, характеризующаяся очень малыми величинами ГК2 (см. выше). Согласно значениям стандартных отклонений ГК1 и ГК2 (рис. 2; из всех значений отклонений вычтена единица), выборка из Козина является и в состав анализируемых групп; эллипсы охватывают 90 % реального разброса наблюдений. Средние значения ГК на графиках обозначены более крупными значками.

Все использованные в этой работе цифровые данные, а также не вошедшие в нее иллюстрации и дополнительные данные по признакам «стандартного бланка» можно найти на сайте

Результаты

Анализ обучающей выборки. Здесь представлено только краткое изложение результатов анализа обучающей выборки (более подробное, а также графики см. на сайте worldpca/). ГК1 вполне определенно представляет собой европеоидно-монголоидный «вектор», область пересечения монголоидного и европеоидного массивов по этой компоненте минимальна. Основной морфологический смысл ГК2 – уменьшение ширины и выступания носовых костей, ширины переносья, в меньшей степени – зигоорбитальной ширины и ширины носа, сопровождающееся некоторым уменьшением выступания носа и общей грацилизацией лицевого скелета. Эта компонента

ГК1

□12 A 3 Ж 4

Рис. 1. Соотношение внутри- и межгрупповой изменчивости в изученных выборках русского населения.

1 – Козино; 2 – Ладога; 3 – Себеж; 4 – Никольское.

сильно варьирует как в монголоидных, так и в европеоидных группах. Своеобразие негроидов отчетливо проявляется на графике распределения ГК3 и ГК4. Другой особенностью этих компонент является достаточно ясное противопоставление южных и северных групп европеоидов.

При анализе серий русского населения и сравнительных (см. таблицу ) выяснилось, что их дифференциация в морфопространстве ГК3 и ГК4 достаточно неопределенна и практически ничего не добавляет к результатам, полученным по ГК1 и ГК2. Поэтому далее приводятся только данные по первым двум главным компонентам.

Соотношение внутри- и межгрупповой изменчивости в изученных выборках русского населения. На рис. 1 представлено распределение четырех рассматриваемых выборок сельского русского населения. Среднее значение серии из Козина занимает как бы промежуточное положение,

Козине о

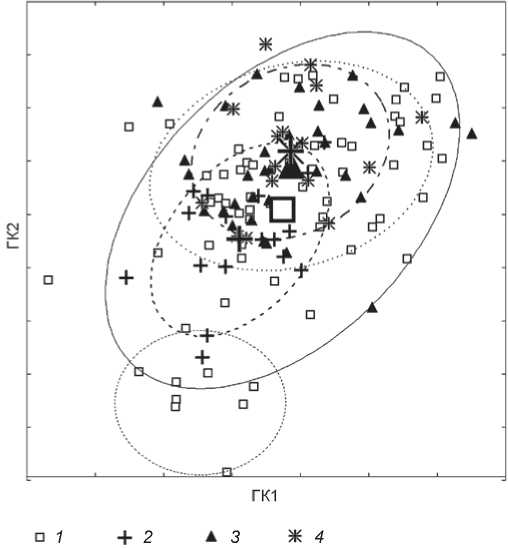

0,7

0,4

0,1

Мордва о

Никольское

о Ладога

О Саамы

Кенигсберг о

Карелы о

о

Норвежцы

Финны о

Себеж о

0.3

Коми о

Латгалы

0,6

Стандартное отклонение ГК1

Рис. 2. Стандартные отклонения ГК1 и ГК2 в изученных сериях.

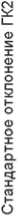

Рис. 3. Средние значения ГК1 и ГК2 в исследованных выборках.

1 – Козино; 2 – Ладога; 3 – Себеж; 4 – Никольское; 5 – карелы;

6 – финны; 7 – саамы; 8 – мордва; 9 – коми; 10 – латгалы; 11 – Кенигсберг; 12 – норвежцы.

одной из наиболее гетерогенных среди всех изученных, превосходя в этом отношении даже «сборную» из Кенигсберга. В то же время серии из Старой Ладоги, Никольского и Себежа относятся к числу наиболее однородных. При этом различия средних значений выборок из Никольского и Старой Ладоги очень велики в масштабе данного анализа (рис. 3), таким образом, отношение межгрупповой изменчивости к внутригрупповой весьма высоко.

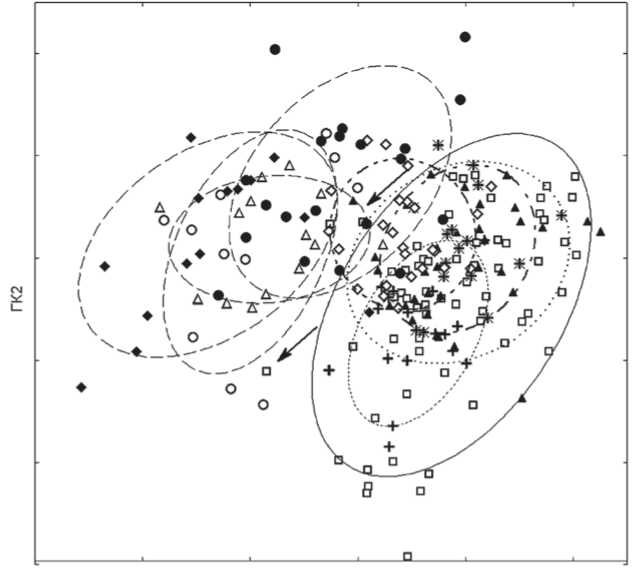

К вопросу о монголоидной, уралоидной и лапо-ноидной примесях у русских. График на рис. 4 подтверждает общеизвестный факт – ни о какой серьезной монголоидной примеси у русского населения говорить не приходится, как и о сходстве с представителями уральской расы, если не толковать этот термин чересчур расширительно. В то же время в русских выборках есть единичные индивиды, которые приближаются к «европеоидной границе» отдельных монголоидных или метисных групп (см. стрелки на графике). Важно, что они не только морфологически близки к монголоидам, но и в какой-то мере «выпадают» из распределения своей выборки. Сходная картина наблюдается и в других исследованных европейских сериях (Кенигсберг, Лудза, карелы): в каждой из них два-три черепа несут монголоидные черты в той же степени, что и упомянутые выше индивиды из русских выборок.

Саамская серия является наиболее однородной из всех исследованных и занимает своеобразное положение в пространстве ГК. Значительная часть распределения этой выборки не находит аналогий в европеоидных группах.

□1 +2 *3 ж 4 о 5 о 6 ♦7 А 8 •9

Рис. 4. Оценка монголоидной, уралоидной и лапоноидной примесей у русских.

1 – Козино; 2 – Ладога; 3 – Себеж; 4 – Никольское; 5 – саамы; 6 – калмыки; 7 – монголы; 8 – ханты; 9 – китайцы, корейцы.

Рис. 5. Восточно-финский компонент в русских сериях.

1 – Козино; 2 – Ладога; 3 – Себеж; 4 – Никольское;

5 – мордва; 6 – коми; 7 – ханты.

Восточно-финский компонент в русских сериях. Распределение индивидов мордовской выборки из Новой Пырмы отличается компактностью – это одна из наиболее однородных групп (рис. 5), которая, в отличие от саамской, полностью включается в размах изменчивости русского населения. В ее 90-процентный эллипс разброса попадают 76 % индивидов из Никольского, 68 % – из Себежа и 71 % – из Старой Ладоги. Но для выборки из Козина этот показатель составляет лишь 46 %, хотя ее центроид ближе расположен к средней мордовской группы, чем центроид серии из Старой Ладоги (см. рис. 3). В сравнительных европейских сериях в область распределения выборки из Новой Пырмы попадает от 42 (Кенигсберг) до 50 % (латгалы и норвежцы) индивидов и 60 % – в сериях карел и финнов. Таким образом, морфологическое сходство трех русских выборок с мордовской значительно выше, чем европейских.

Русские и прибалтийское население: карелы, финны, латыши*. Как средние значения, так и распределения финской и карельской выборок очень сходны, поэтому далее речь пойдет о последней. Разброс точек серий из Никольского и Старой Ладоги полно стью «укладывается» в распределение карельской выборки, однако совпадает лишь с небольшой его частью: в 90-процентный эллипс первой попадает 57 % карельских черепов, второй – 31 %. Отметим, что если для серии из Старой Ладоги большое отличие от карельской очевидно и по средним значениям, то во втором случае центроиды выборок очень близки (см. рис. 3). Более «истинное» сходство с карелами демонстрирует серия из Себежа, распределение которой практически совпадает с таковым карельской.

Особенностью выборки восточных латышей (латгалов) из Лудзы является наличие в ней нескольких черепов с достаточно хорошо выраженными монголоидными особенностями (область отрицательных значений ГК1). В этом отношении латгальская серия сопоставима только с коми, с которыми она также

более всего сближается по средним значениям ГК (см. рис. 3) и разбросу точек.

Русские серии в контексте центрально- и западноевропейской краниологической изменчивости: предварительные результаты. Разброс серии из Кенигсберга полностью включает в себя изменчивость трех русских выборок, но серия из Козина оказывается более вариабельной по значениям обеих ГК. Наибольшие отличия от кенигсбергской выборки связаны с присутствием уже упоминавшегося морфологического компонента в области низких значений ГК2. Изменчиво сть лицевого черепа в изученной серии норвежцев полностью «укладывается» в разброс русских выборок. Наименее сходна с норвежской серия из Старой Ладоги – в силу малого перекрывания распределений двух выборок.

Заключение

Распределение индивидов обучающей выборки в пространстве «мировых» главных компонент, подсчитанных для измерительных признаков лицевого скелета, представляется логичным и хорошо согласующимся с основными представлениями о краниологической изменчивости человечества. При рассмотрении полученного таким способом морфопространства более обоснованными выглядят рассуждения об однородности или неоднородности выборок (см. рис. 2), как и о наличии «механической» примеси в них (см. рис. 1, 4, 5). Например, серия русских из Козина, согласно значениям стандартных отклонений ГК1 и ГК2, более изменчива, чем выборка из Кенигсберга, включающая представителей целого ряда европейских народов, или даже серия индейцев – сборная со всего североамериканского континента.

Межгрупповая изменчивость русских очень велика по сравнению с другими группами (см. рис. 1, 3). Между выборками из Никольского и Старой Ладоги наблюдаются различия почти типологиче ского характера: обе «компактны», но расстояние между их центроидами очень велико (см. рис. 1), таким образом, распределения в пространстве первых двух ГК перекрываются минимально. Выборка из Козина, которая, согласно средним значениям, как будто занимает промежуточное положение между этими двумя сериями, в действительности является чрезвычайно внутренне гетерогенной, охватывая, по сути, весь европеоидный масштаб изменчивости. Объяснение, вероятно, кроется в бурных исторических событиях XVII–XIX вв. на юго-западе Центральной России. В этой связи можно также упомянуть своеобразие верхнеокского антропологического варианта русского населения, на окраине ареала которого располагается с. Козино [Происхождение…, 1965, c. 155]. Таким образом, результаты данной работы больше согласуются с выводами генетиков о высоком уровне дифференциации русских популяций [Балановская, Балановский, 2007], нежели с представлениями об однородности антропологического облика русских [Алексеев, 2008б, с. 216–218; Алексеева, 1973, с. 267–273; Происхождение…, 1965, с. 130, 163, 191].

По нашим данным, 3 % черепов из всех русских выборок отделяются от распределения своих серий и находят параллели в монголоидных или метисных группах – разумеется, на самой «окраине» их распределения (см. рис. 4). Это в какой-то мере согласуется с данными генетики, по которым частота восточно-евразийских гаплогрупп у русских составляет 2 % [Балановская, Балановский, 2007], а примесь восточно-азиатского происхождения оценивается в 6 % [Lazaridis et al., 2014]. Но важнее то, что такой же процент подобные черепа составляют в сериях из Кенигс берга, Лудзы, карельской. Нет их в выборках норвежцев и финнов, а также в двух из четырех русских групп. Можно заключить, что русские в целом не более «монголоидны», чем большинство европейцев, однако игнорировать факт присутствия единичных черепов, несущих вполне определенный комплекс монголоидных черт, было бы неправильно.

Что касается «мордовского компонента» в русском населении, то три из четырех русских серий определенно более сходны с мордвой, чем европейские, не исключая и западно-финские, но выяснить это удалось лишь при рассмотрении индивидуальной изменчивости, т.к. средние значения русских групп ближе к европейским, чем к мордовской (ср. рис. 3 и 5). Мож- но добавить, что выборка из Себежа единственная из всех русских демонстрирует близкое сходство с серией карел как по средним значениям, так и по распределению. Выводы популяционных генетиков о специфическом сходстве русских с мордвой и отчасти прибалтийскими финнами [Балановская, Балановский, 2007; Lazaridis et al., 2014] этими данными подтверждаются больше, чем представления о русских как «типичных европейцах» [Алексеев, 2008б; Алексеева, 1973]. В то же время версию о «лапоноидном компоненте» в составе русских следует отклонить.

Однако серия из Козина не более сходна с мордовской, чем выборки из Кенигсберга или Норвегии, что согласуется с концепцией о «европеизации» населения центральных (но не северо-западных) районов России в позднем Средневековье [Трофимова, 1941; Алексеев, 2008б, с. 216–218; Алексеева, 1973, с. 267–273]. Особенно наглядно этот «генетический поток» можно представить, сопоставляя серии из Никольского и Козина (первая несколько более ранняя), которые территориально разделяет всего несколько десятков километров.

Выборка из Лудзы ни по средним значениям, ни по распределению не демонстрирует большого сходства с русскими. Скорее она подтверждает известную специфику восточных латышей, связанную с ощутимым «ослаблением европеоидности» в этой группе (см., напр.: [Алексеев, 20086, с. 114]).

Изменчивость трех из четырех русских серий полностью «укладывается» в распределение выборки из Кенигсберга, что позволяет сделать вывод об отсутствии в их составе черепов, облик которых выпадал бы из контекста изменчивости европейского населения. При этом выборка из Козина не только более изменчива по сравнению с кенигсбергской, но и включает совершенно особый морфологический вариант, почти не представленный в других анализируемых группах (см. рис. 1, 5). Основной его особенностью являются очень крупные носовые кости и широкое переносье, большая ширина лица.

Список литературы Краниологическая изменчивость русского сельского населения XVI-XIX веков в координатах "мировых" главных компонент

- Алексеев В.П. Избранное. -М.: Наука, 2008а. -Т. 3: Историческая антропология и экология человека. -616 c.

- Алексеев В.П. Избранное. -М.: Наука, 2008б. -Т. 4: Происхождение народов Восточной Европы. -342 c.

- Алексеева Т.И. Этногенез восточных славян по данным антропологии. -М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1973. -330 с.

- Алексеева Т.И. Адаптивные процессы в популяциях человека. -М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1986. -216 с.

- Балановская Е.В., Балановский О.П. Русский генофонд на Русской равнине. -М.: Луч, 2007. -416 с.