Краниологические материалы из могильников аланской культуры Северного Кавказа III - первой половины V в. н. э

Автор: Малашев В.Ю., Фризен С.Ю.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Комплексные исследования

Статья в выпуске: 260, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются материалы из могильников раннего этапа аланской культуры с территории РСО-Алании и Чеченской Республики. По данным палеоантропологии и археологии делается вывод, что население предгорной полосы, оставившие в том числе Бесланский могильник, являются предками для погребенных в некрополях аланской культуры Среднего Терека (Братские 1-е курганы, Октябрьский I и Киевский I м-ки); а последние стали основным культурным компонентом в формировании населения Западного Прикаспия, в первую очередь Южного Дагестана, что иллюстрируется материалами Паласа-сыртского могильника.

Археология, палеоантропология, краниология, северный кавказ, аланы, население, могильник, миграции

Короткий адрес: https://sciup.org/143173160

IDR: 143173160 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.260.459-481

Текст научной статьи Краниологические материалы из могильников аланской культуры Северного Кавказа III - первой половины V в. н. э

Статья посвящена публикации итогов исследования краниологических материалов из могильников, относящихся к раннему этапу аланской культуры и раскопанных в последнее десятилетие на территории Республики Северная Осетия – Алания и Чеченской Республики: Бесланский могильник (раскопки 2011 г. Ф. С. Дзуцева, Э. Г. Джанаева, В. Ю. Малашева), могильники Братские 1-е курганы, Октябрьский I и Киевский I (раскопки 2018–2019 гг. В. Ю. Малашева).

Кратко охарактеризуем указанные памятники. Бесланский могильник является некрополем Зильгинского городища, находится в Правобережном районе РСО-Алания и исследуется с 1988 г. На сегодняшний день раскопано более 800 погребальных комплексов, которые могут считаться опорными в изучении аланской культуры Северного Кавказа раннего этапа для памятников предгорной полосы. Хронологические рамки исследованных погребений – перв. пол. III –

-

1 Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект 18-00-00398 «Мультидисциплинар-ное исследование памятников ранних алан на Северном Кавказе».

третья четверть IV в. н. э. Однако, учитывая особенности данной выборки, а именно локальность раскопанного участка по сравнению с общей территорией памятника, а также находки из культурного слоя Зильгинского городища ( Гавритухин , 2007) и экстраполируя ситуацию с функционированием аналогичного некрополя Брутского городища ( Габуев, Малашев , 2009. С. 140–143) на Бесланский могильник, его хронологические рамки можно пролонгировать на II–VII вв. н. э.

Могильник Октябрьский I находится на территории Моздокского района и вместе с могильником Братские 1-е курганы (Надтеречный район) образуют единый некрополь, относящийся к Братскому 1-му городищу раннего этапа аланской культуры ( Малашев и др. , 2018). Различие в названиях связано с нахождением единого памятника на территории двух субъектов Федерации и проходящей через него административной границы Чеченской Республики (Надтеречный район) и РСО-Алания (Моздокский район) и, как следствие, разной учетной документацией. Всего в данном некрополе исследовано около 300 погребальных комплексов; данные материалы являются опорными для древностей аланской культуры раннего этапа Среднего Терека. Хронология исследованных погребений – перв. пол. III – перв. пол. V в. н. э.; при этом не исключено смещение нижней хронологической границы до втор. пол. II в. н. э.

Курганный могильник Киевский I (Моздокский район РСО-Алания) является некрополем Киевского городища раннего этапа аланской культуры. В результате работ 2019 г. было исследовано 40 курганных и бескурганных комплексов втор. пол. IV – перв. пол. V в. н. э. Важно заметить, что исследованный участок пролегал по периферии некрополя. В целом, хронология памятника может рассматриваться в рамках втор. пол. II – перв. пол. V в. н. э.

Большая часть погребений перечисленных могильников являются подкурганными и окружены кольцевыми или квадратными в плане ровиками с двумя перемычками в северной и южной частях контура; незначительная часть погребений была бескурганной. Погребения совершены в катакомбах с перпендикулярным соотношением длинных осей входной ямы и камеры; известны погребения в подбоях и ямах. Данные обрядовые особенности являются диагностическими для аланской культуры.

Сохранность палеоантропологических материалов в большинстве случаев крайне неудовлетворительная. Из огромного количества погребальных комплексов (более 600) лишь небольшая выборка черепов оказалась в той или иной степени пригодной для исследования (Бесланский могильник 49♂ и 17♀; Братские 1-е курганы 7♂ и 2♀; Октябрьский I 3♂ и 2♀; Киевский I 7♂ и 4♀). В связи с малочисленностью серий деформированные черепа были включены в общую выборку. Индивидуальные данные измеренных черепов представлены в табл. 1–6 2 . По причине плохой сохранности костного материала говорить о половозрастном составе серий не имеет смысла, так как во многих случаях невозможно было определить не только пол и/или возраст, но и количество индивидов в погребении.

В серию из Бесланского могильника помимо материалов из раскопок 2011 г. включены как ранее опубликованные черепа ( Герасимова и др. , 2008; 2009),

-

2 Таблицы 1–6 расположены в конце статьи.

так и черепа, изученные нами в фондах Института истории и археологии РСО-Алания в 2010 г. Сборная серия неоднородна, что подтверждается анализом среднеквадратического уклонения (табл. 3), где большинство значений – средние или выше средних. Однако фрагментарность материала не позволяет провести внутригрупповой анализ. Необходимо отметить наличие в ней черепов с искусственной деформацией мозговой коробки, характерной для носителей аланской культуры Северного Кавказа раннего этапа (с валиком в области bregma и постбрегматическим вдавлением), которая также была описана нами ранее.

По причине плохой сохранности и, как следствие, малочисленности черепа из могильников Братские 1-е курганы, Октябрьский I и Киевский I были объединены в общую серию. Возможность представления в рамках одной серии материалов данных могильников обусловлена следующим.

-

1. Культурная общность населения, оставившего данные памятники, которая фиксируется в диагностически важных аспектах: в общих чертах и деталях погребального обряда; в единстве вещевого материала, в первую очередь – керамического комплекса; в единых исторических судьбах данного населения, проявляющихся в общей хронологии памятников Среднего Терека, объединяемых в локальный вариант аланской культуры раннего этапа в рамках втор. пол. II – перв. пол. V в. н. э.

-

2. Могильники Братские 1-е курганы и Октябрьский I являются единым некрополем Братского 1-го городища, а их разделение на два памятника носит формальный характер (см. выше).

-

3. Территориальная близость расположения некрополей Братского 1-го (могильники Братские 1-е курганы и Октябрьский I) и Киевского городищ (могильник Киевский I), расстояние между которыми составляет около 15 км и которые разделяет только один аналогичный памятник – Октябрьское городище с некрополем.

Судя по среднеквадратическим уклонениям, как мужская, так и женская выборки неоднородны, однако из-за численности выделить в ней какие-либо морфологическое варианты не представляется возможным. Сопоставление с серией из Бесланского могильника по t-критерию Стьюдента демонстрирует достоверность различий по ряду признаков, а визуально-типологически черепа из данных могильников имеют наибольшее сходство с серией из Паласа-сыртского могильника ( Фризен , 2015; Малашев и др. , 2015).

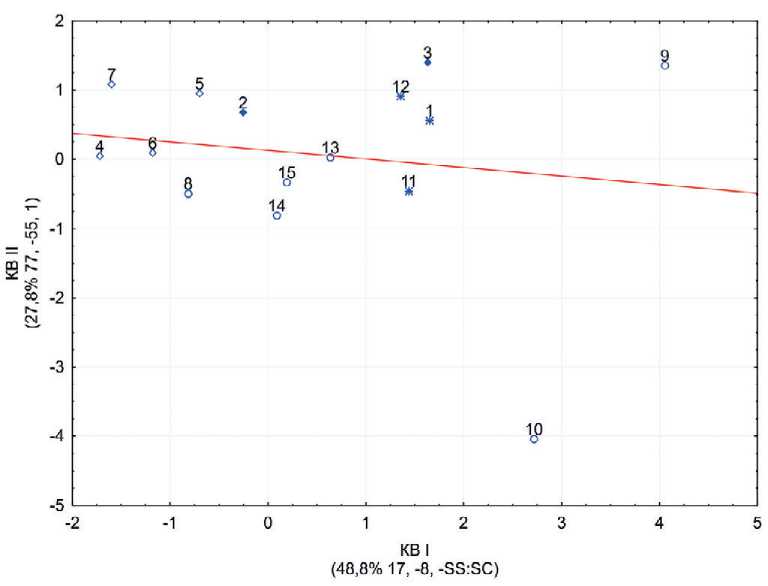

Для межгруппового сопоставления мужской выборки были подобраны следующие серии: серия из могильника Паласа-сырт (Фризен, 2015); серии деформированных и недеформированных черепов степного населения Нижнего Дона II–IV вв. н. э. (Батиева, 2011); сборные серии носителей среднесарматской культуры Заволжской, Калмыцкой, Украинской и Донской групп (Балабанова, 2000); серии из могильников Чегемский, Узун-Кол (деформированные черепа), Бай-тал-Чапкан и Дуба-Юрт (Алексеев, 1974); Садон (Фризен, Кадзаева, 2016); Змей-ский XII–XIV вв. (исслед. С. Ю. Фризена, неопубл.). Для женской выборки были привлечены те же серии, за исключением материалов из могильника Узун-Кол. Межгрупповое сопоставление проводилось с помощью программы CANON Б. А. Козинцева. В связи с требованиями программы использовались следующие признаки: продольный (1), попречный (8), высотный (17) и скуловой (45) диаметры, наименьшая ширина лба (9), верхняя высота лица (48), высота (55) и ширина (54) носа, высота (52) и ширина (51) орбиты, назо-малярный (77) и зиго-максиллярный (Zm) углы, симотический указатель (SS:SC) и угол выступания носа (75 (1)). Первый и второй канонические вектора описывают более 76 % изменчивости. Наиболее значимыми по первому вектору являются: высотный (17) диаметр, поперечный (8) диаметр с отрицательным значением и симо-тический указатель (SS:SC) с отрицательным значением; по второму – назо-ма-лярный угол (77), высота носа (55) с отрицательным значением и продольный диаметр (1). На полученном графике (рис. 1) наиболее близко к сборной серии из могильников Братские 1-е курганы, Октябрьский I и Киевский I, как и предполагалось, оказывается серия из Паласа-сыртского могильника, серия из Беслана располагается чуть дальше, что, на наш взгляд, абсолютно закономерно, так как, вероятнее всего, люди, оставившие Паласа-сыртский могильник, являются в значительной степени потомками носителей аланской культуры, в первую очередь, с территории Среднего Терека, что соответствует предположению, выдвинутому нами ранее (Малашев и др., 2015).

Необходимо также отметить, что в одной группе с сериями из изучаемых могильников находится серия деформированных черепов позднесарматского времени Нижнего Дона; причиной этого, по всей видимости, является присутствие в изучаемых сериях деформированных черепов.

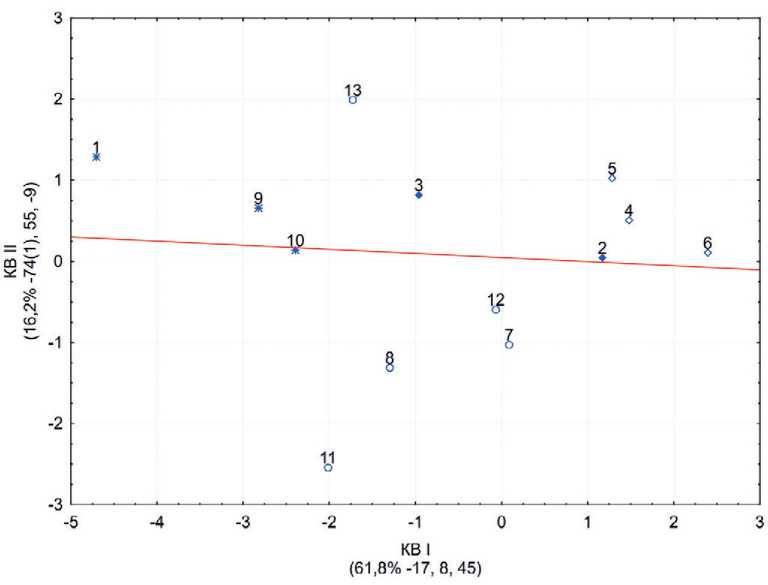

Межгрупповой анализ женских выборок, в целом, демонстрирует ту же картину (рис. 2). Первый и второй канонические вектора описывают 78 % изменчивости, наиболее значимы по первому : высотный (17) с отрицательным значением, поперечный (8) и скуловой (45) диаметры; по второму : угол выступания носа (75 (1)) с отрицательным значением, высота носа (55) и наименьшая ширина лба (9) с отрицательным значением. На графике изучаемые серии располагаются рядом друг с другом, а серия из Паласа-сыртского могильника на некотором удалении, возможно, по причине изменения круга брачных связей в результате миграции населения. Близкое расположение средневековой аланской серии из могильника Дуба-Юрт, вероятно, можно объяснить тем, что данная выборка представляет потомков изучаемого населения, а близость серии деформированных черепов позднесарматского времени Нижнего Дона, наличием в изучаемых сериях деформированных черепов.

Комментируя график мужских серий (рис. 1), необходимо отметить следующие моменты.

-

1. Близость выборок Бесланского, Паласа-сыртского и могильников Среднего Терека (Братские 1-е курганы, Октябрьский I и Киевский I) (1, 11, 12 на графике) обусловлена их культурной идентичностью. Бесланский могильник и могильники Среднего Терека являются некрополями городищ аланской культуры раннего этапа. При этом, с одной стороны, население Среднего Терека, скорее всего, является мигрантом с территории предгорной полосы центральных и восточных районов Северного Кавказа, на которой находятся памятники типа Бесланского могильника ( Малашев и др. , 2018. С. 199). С другой стороны, это население участвовало в культурно-исторических процессах на территории Западного Прикаспия, где их присутствие фиксируется в середине – втор. пол. III в. н. э.

-

2. Выраженный разлет двух серий – сарматы Нижнего Дона II–IV вв. н. э. (2) и сарматы Нижнего Дона II–IV вв. н. э. (деформированные черепа) (3) – может объясняться фактором деформации. Однако обе серии, видимо, неоднородны по определению, поскольку могут включать в себя недифференцированные в культурном (и антропологическом?) отношении группы: а) собственно носителей позднесарматской культуры середины II – перв. пол. III в. н. э.; б) носителей в той или иной степени трансформированного среднесарматского культурного комплекса в позднесарматское время, а именно в середине II – перв. пол.

Рис. 1. Мужские серии в пространстве I и II канонических векторов

1 – Паласа-сырт; 2 – Сарматы Нижнего Дона II–IV вв. н. э.; 3 – Сарматы Нижнего Дона II– IV вв. н. э. (деформированные черепа); 4 – Средние сарматы. Заволжская группа; 5 – Средние сарматы. Калмыцкая группа; 6 – Средние сарматы. Украинская группа; 7 – Средние сарматы. Донская группа; 8 – Чегемский; 9 – Узун-Кол (деформированные черепа); 10 – Байтал-Чап-кан; 11 – Бесланский; 12 – Братские 1-е курганы, Октябрьский I, Киевский I; 13 – Садонский; 14 – Змейский; 15 – Дуба-Юрт в Терско-Сулакском междуречье, а с середины IV в. н. э. – в Южном Дагестане, что отражается в формировании памятников типа «Львовские – Паласа-сырт» и иллюстрируется материалами опорного некрополя Западного Прикаспия середины IV – середины V в. н. э. – Паласа-сыртского могильника (Малашев и др., 2015. С. 84–87; Малашев, 2016. С. 51–58).

Рис. 2. Женские серии в пространстве I и II канонических векторов

1 – Паласа-сырт; 2 – Сарматы Нижнего Дона II–IV вв. н. э.; 3 – Сарматы Нижнего Дона II– IV вв. н. э. (деформированные черепа); 4 – Средние сарматы. Заволжская группа; 5 – Средние сарматы. Украинская группа; 6 – Средние сарматы. Волго-Донская группа; 7 – Чегемский; 8 – Байтал-Чапкан; 9 – Бесланский; 10 – Братские 1-е курганы, Октябрьский I, Киевский I; 11 – Садонский; 12 – Змейский; 13 – Дуба-Юрт

III в. н. э.; в) носителей аланской культуры (мигрантов с территории Северного Кавказа) втор. пол. III – IV в. н. э.

Таким образом, генезис изучаемых популяций выглядел следующим образом. Исходя из археологических материалов, можно сделать вывод, что насельники предгорной полосы, оставившие в том числе Бесланский могильник, являются предками для погребенных в некрополях аланской культуры Среднего Терека (Братские 1-е курганы, Октябрьский I и Киевский I). А последние стали основным культурным компонентом в формировании населения Западного Прикаспия, в первую очередь, Южного Дагестана, что иллюстрируется материалами Паласа-сыртского могильника. Данная археологическая гипотеза хорошо корреспондируется с результатами антропологического исследования.

Рис. 3. I Киевский могильник. Погребение 684, скелет 3. Череп ребенка (Inf I)

Еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание. В кургане 684 3 могильника Киевский I, датируемом последними десятилетиями IV – началом V в. н. э., был обнаружен череп ребенка (скелет 3, Inf I) с высокой кольцевой деформацией (рис. 3), форма которой не характерна для носителей аланской культуры раннего этапа (как говорилось выше, для раннеаланских серий характерна деформация с валиком в области bregma и постбрегматическим вдавлением). Это единственный установленный случай подобной деформации, возможно, по причине плохой сохранности костного материала. Так как это единичный случай, у нас нет объяснения данному явлению. Может быть, с накоплением материала оно будет найдено, а мы пока ограничимся констатацией факта наличия данного типа деформации.

Список литературы Краниологические материалы из могильников аланской культуры Северного Кавказа III - первой половины V в. н. э

- Алексеев В. П., 1974. Происхождение народов Кавказа. М.: Наука. 317 с.

- Балабанова М. А., 2000. Антропология древнего населения Южного Приуралья и Нижнего Поволжья. М.: Наука. 133 с.

- Батиева Е. Ф., 2011. Население Нижнего Дона в IX в. до н. э. - IV в. н. э. (палеоантропологическое исследование). Ростов-на-Дону: ЮНЦ РАН. 158 с.

- Габуев Т. А., Малашев В. Ю., 2009. Памятники ранних алан центральных районов Северного Кавказа. М.: Таус. 468 с.

- Гавритухин И. О., 2007. К вопросу о верхней дате городища Зилги // Три четверти века. Д. В. Деопику - друзья и ученики / Отв. ред. Н. Н. Бектимирова. М.: Памятники исторической мысли. С. 482-486.

- Герасимова М. М., Суворова Н. А., Фризен С. Ю., 2008. Исследование палеоантропологических материалов раннего средневековья из Северной Осетии в связи с происхождением Алан // Вестник антропологии. № 16. С. 84-99.

- Герасимова М. М., Суворова Н. А., Фризен С. Ю., 2009. Палеоантропологические материалы ранних алан с территории Северной Осетии - Алании // Габуев Т. А., Малашев В. Ю. Памятники ранних алан центральных районов Северного Кавказа. М.: Таус. С. 324-340.

- Малашев В. Ю., 2016. Памятники среднесарматской культуры северокавказских степей и их традиции в курганных могильниках Северо-Восточного Кавказа втор. пол. II - середины V в. н. э. М.: ИА РАН. 208 с.

- Малашев В. Ю., Гаджиев М. С., Ильюков Л. С., 2015. Страна маскутов в Западном Прикаспии. Курганные могильники Прикаспийского Дагестана III-V вв. н. э. Махачкала: МавраевЪ. 452 с.

- Малашев В. Ю., Магомедов Р. Г., Дзуцев Ф. С., Мамаев Х. М., Кривошеев М. В., 2018. Охранно-спасательные исследования могильника "Братские 1-е курганы" на территории Чеченской Республики в 2018 г. // История, археология и этнография Кавказа. Т. 14. № 4. С. 195-206.

- Фризен С. Ю., 2015. Палеоантропологические материалы из Паласа-сыртского могильника // Малашев В. Ю., Гаджиев М. С., Ильюков Л. С. Страна маскутов в Западном Прикаспии. Курганные могильники Прикаспийского Дагестана III-V вв. н. э. Махачкала: МавраевЪ. С. 174-184.

- Фризен С. Ю., Кадзаева З. П., 2016. Краниологические материалы аланской культуры эпохи раннего средневековья из Садонского могильника (Республика Северная Осетия - Алания) // Известия Иркутского государственного университета. Серия: Геоархеология. Этнология. Антропология. Т. 16. С. 125-139.