Краниологические материалы поздней эпохи бронзы и железного века из Армении в палеоэкологическом аспекте исследования

Автор: Худавердян А.Ю.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология и палеогенетика

Статья в выпуске: 2 т.44, 2016 года.

Бесплатный доступ

Были изучены скелетные и одонтологические остатки 71 индивида из могильников Норатус, Сарухан, Арцвакар и Кармир. Данное исследование позволяет сделать следующие выводы относительно здоровья обитателей Севанского бассейна в позднюю эпоху бронзы и железном веке. Общая оценка патологий в сериях свидетельствует об адекватной адаптации населения к конкретным условиям среды. Лидирующее место среди прочих неблагоприятных средовых факторов занимает инфекционный фон. Переохлаждение организма при наличии хронических очагов стафилококковой и стрептококковой природы могло провоцировать воспаление среднего уха. Зафиксированы факты присутствия экзостозов в ушных каналах. Окружающая среда (особенно температура воды и воздуха, ветер) играет важную роль в развитии остеофитных образований. Признаки некоторых заболеваний зубов, в частности одонтогенного остеомиелита и пародонтита, встречались относительно часто, что свидетельствует о плохой гигиене полости рта. Зубной камень имел почти тотальное распространение в популяциях. Данный факт и отсутствие кариеса указывают на вязкую еду, возможно, белкового происхождения. Для исследованных групп характерна низкая частота встречаемости патологической стертости жевательной поверхности зубных коронок. На черепах и посткраниальных скелетах наблюдались последствия нарушений целостности костей с травмами. Чаще травматические повреждения встречаются в мужской выборке. Травмы свидетельствуют об агрессивной среде. Зафиксированы также два случая отсечения головы у женщин. Распространение маркеров эпизодического стресса указывает на систематичное воздействие негативных факторов среды (инфекции, паразиты, периоды голодания). Индивиды, умершие в детском возрасте, при жизни испытывали наиболее сильные стрессы.

Армения, поздняя эпоха бронзы, железный век, железодефицитная анемия, холодовый стресс, эмалевая гипоплазия, пищевой стресс, травмы

Короткий адрес: https://sciup.org/145145752

IDR: 145145752 | УДК: 572 | DOI: 10.17746/1563-0102.2016.44.2.129-136

Текст научной статьи Краниологические материалы поздней эпохи бронзы и железного века из Армении в палеоэкологическом аспекте исследования

Эпохой бронзы и раннего железа завершается история доклассового общества, и Армения вступает в фазу развития Урартского государства (IX–VI вв. до н.э.), сыгравшего громадную роль в культурно-экономической жизни всего Кавказа, в складывании основ древнеармянской культуры [Мартиросян, 1964, с. 303]. Анализ маркеров физиологического стресса, визуально фиксируемых на черепах, создает основу для реконструкции социальной и биологической среды обитания древних популяций. Оценка частоты встречаемости этих маркеров и уровня здоровья в исследуемых группах может существенным образом расширить и конкретизировать сведения о быте и хозяйственном укладе древнего населения Армении, почерпнутые из археологических и исторических источников. Данное исследование позволит впервые провести генерализованный анализ последствий адаптации четырех групп (Норатус, Сарухан, Арцвакар, Кармир) с учетом их культурной и антропологической близости в условиях единой климатической зоны обитания. На рассматриваемый период приходился пик палеоэкологического кризиса, который, несомненно, сказался на жизни населения. Па-леосейсмологические исследования зафиксировали поверхностный разрыв от сильного землетрясения, сместивший в двух местах каменную стену поселения, датированного XVII в. до н.э., на побережье оз. Севан [Karakhanian et al., 2002]. Землетрясение с Mw ≈ 7,3* (магнитуда по величине вертикального смещения [Wells, Coppersmith, 1994]) вполне могло оказать очень серьезное негативное воздействие на окружающую среду и людей. Последствия могли иметь как кратковременный (гибель людей, разрушения жилищ), так и длительный (изменения водного режима, извержения вулканов, миграции населения, эпидемии) характер. Это обстоятельство позволяет нам с большей уверенностью говорить о значительном давлении неблагоприятных внешних факторов.

Материалы и методы

В работе были использованы материалы экспедиций A.С. Пилипосяна, В.Э. Оганесяна и Н.Г. Енгибарян (могильники Норатус, Сарухан, Арцвакар, Кармир), которые проводили раскопки на территории Севанского бассейна. Палеоантропологические материалы были получены в 1979–1989 гг. и включают останки 71 индивида: 38 мужчин, 21 женщины, 10 детей и 2 неопределенного пола (табл. 1). Они хранятся в кабинете антропологии Института археологии и этнографии НАН РА.

При анализе антропологических материалов были использованы традиционные методы антропологии и палеопатологии [Goodman et al., 1984; Goodman, Armelagos, 1989]. Определение пола проводилось по останкам половозрелых индивидов с учетом развития морфологических особенностей черепа [Алексеев, Дебец, 1964, с. 29–34; Buikstra, Ubelaker, 1994, p. 16]. При оценке возраста взрослых учитывались облитерация швов черепа [Meindl, Lovejoy, 1985, р. 57–66] и стертость моляров [Scott, 1979, р. 214]. Возраст детей определялся коротким интервалом (1–2 года) благодаря более точной оценке состояния закладок зубных коронок и/или выхода молочных или постоянных зубов [Buikstra, Ubelaker, 1994, р. 51].

Программа исследования предусматривала регистрацию показателей состояния здоровья зубочелюстной системы (травматические повреждения и скорость стирания зубов, torus palatinus, кариес, зубной камень, пародонтит, прижизненная утрат а зубов), а также эмалевой гипоплазии. Кроме того, учитывалось наличие травматических повреждений костей черепа, маркеров анемии (cribra orbitalia, поротический гиперостоз) и воспалений.

Элементы биологической адаптации

При неблагоприятных условиях, связанных с некоторыми как природными, так и социальными факторами, значительно повышается число различных заболеваний. Общая картина заболеваемости в исследуемых группах может косвенным образом указывать на неблагополучную обстановку или специфическую среду обитания.

Сribra orbitalia и поротический гиперостоз. Сribra orbitalia в большинстве случаев ассоциируется с железодефицитной анемией [Бужилова, 1995, с. 24–25, 1998; Ortner, Putschar, 1981, p. 257–263]. Но этиология поротического гиперостоза и гиперостоза орбит множественна. Физиологический статус, половые и возрастные особенности также являются важными факторами в возникновении железодефицитных нарушений [Goodman et al., 1984]. Снижению уровня железа в организме могут способствовать неправильная диета, проблемы, связанные с усвоением и переработкой пищи, окружающая среда и образ жизни, а также паразитарные инвазии и развитие неспецифических инфекций [Larsen, Sering, 2000, p. 121]. Регистрация этого признака на останках взрослых людей свидетельствует о перенесенном в детском возрасте заболевании.

Могильник Норатус. Для определения сribra orbitalia в норатусской серии черепов пригодными оказались 35 из 36 (табл. 2). Из этого числа в той или иной степени развития данный признак зафикси-

Таблица 1. Половозрастная структура серий из могильников поздней эпохи бронзы и железного века в Армении

|

Серии |

≥ 19 |

20–29 |

30–39 |

40–49 |

50–59 |

60+ |

Всего |

|

Норатус (XX–XII вв. до н.э.) Мужчины |

1 |

2 |

3 |

4 |

3 |

4 |

17 |

|

Женщины |

2 |

2 |

1 |

– |

2 |

1 |

8 |

|

Неопределенный |

10 |

– |

1 |

– |

– |

– |

11 |

|

Сарухан (XI–IX/VIII вв. до н.э.) Мужчины |

1 |

– |

2 |

1 |

3 |

1 |

8 |

|

Женщины |

– |

– |

2 |

– |

1 |

1 |

4 |

|

Кармир (XI–IX/VIII вв. до н.э.) Мужчины |

– |

1 |

1 |

– |

– |

1 |

3 |

|

Женщины |

– |

1 |

3 |

1 |

– |

– |

5 |

|

Арцвакар (XI–IX/VIII вв. до н.э.) Мужчины |

– |

– |

1 |

6 |

1 |

2 |

10 |

|

Женщины |

– |

1 |

– |

– |

2 |

1 |

4 |

|

Неопределенный |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

1 |

|

Всего |

14 |

7 |

14 |

13 |

12 |

11 |

71 |

Таблица 2. Частоты встречаемости сribra orbitalia, поротического гиперостоза, сribra в области наружных слуховых проходов и эмалевой гипоплазии в исследованных сериях, %

|

Серии |

Сribra orbitalia |

Поротический гиперостоз |

Сribra в области наружных слуховых проходов |

Эмалевая гипоплазия |

|

Норатус |

40,00 (35) |

57,14 (35) |

78,79 (33) |

30 (20) |

|

Мужчины |

47,06 (17) |

47,06 (17) |

100 (15) |

37,50 (8) |

|

Женщины |

25,00 (8) |

50,00 (8) |

100 (8) |

20,00 (10) |

|

Неопределенный |

40,00 (10) |

80,00 (10) |

30 (10) |

50,00 (2) |

|

Сборная (XI–IX/VIII вв. до н.э.) |

57,69 (26) |

58, 83 (34) |

79,32 (29) |

50,00 (10) |

|

Мужчины |

63,64 (11) |

52,38 (21) |

92,31 (13) |

75,00 (4) |

|

Женщины |

53,34 (15) |

69,24 (13) |

68,75 (16) |

33,34 (6) |

Примечание : в скобках указано число черепов, пригодных для определения признака.

рован в 14 случаях, что составляет 40 %. Это значение следует отнести к разряду высоких. Из 17 мужских черепов признак отмечен у восьми (ок. 47 %), из восьми женских у двух (25 %). Разная встречаемость маркера у взрослых мужчин и женщин говорит о различных условиях их жизни в этой древней популяции. Из десяти просмотренных детских черепов признак отмечен у четырех, что составляет 40 %. Таким образом, практически нет расхождений между показателями во взрослой и детской частях палеопопуляции. Во всей серии преобладает слабое развитие сribra orbitalia (балл 1), балл 2 определен в трех случаях во взрослой выборке и в одном – в детской. Встречаемость признака у мужчин в различных возрастных группах примерно стабильна и пропорциональна об- щей численности индивидов в каждой из них. Следует отметить, что в возрастных группах от 5 до 20 лет cribra orbitalia не обнаружен.

Признаки анемии фиксируются также в виде по-ротического гиперостоза на лобной, теменных и затылочной костях. Для определения этого маркера в серии черепов пригодными оказались 35. Поротический гиперостоз выявлен только у 20 индивидов, что составляет ок. 57 % (табл. 2). Из 17 мужских черепов признак отмечен у восьми (ок. 47 %), из восьми женских у четырех (50 %). Таким образом, встречаемость маркера у взрослых мужчин и женщин практически одинаковая. Из десяти просмотренных детских черепов признак отмечен у восьми, что составляет 80 %. Даже при такой малочисленной выборке вряд ли сто-

Рис. 1. Следы холодового стресса и остеофитные образования на черепе.

емов железа, что и провоцировало в целом снижение его уровня в организме.

Следы холодового стресса. Известно, что при охлаждении отдельных участков тела происходит расширение периферических кровеносных сосудов. Поражение (типа сribra) области наружных слуховых проходов представляет собой результат адаптации организма к ветреным условиям.

Могильник Норатус. В норатусской серии пригодными для оценки следов сribra в области наружных слуховых проходов оказались 33 черепа (табл. 2). Признак зафиксирован у 26 индивидов, что составляет ок. 79 %. Это очень высокий показатель. Максимальная частота встречаемости ит объяснять расхождение показателей во взрослой и детской частях популяции только случайными причинами. Вероятно, индивиды, умершие в детском возрасте, испытывали наиболее сильные стрессы.

Сборная краниологическая серия из могильников XI–IX/VIII вв. до н.э. Из-за малочисленности материалы Сарухана, Арцвакара и Кармира были объединены. В сборной краниологической серии из 33 черепов для оценки сribra orbitalia оказались пригодными 26 (табл. 2). В среднем частота встречаемости маркера составляет 57,7 % (15 случаев), что можно квалифицировать как высокую величину*. Это указывает на некоторую напряженность адаптационных реакций в группе. Максимальная частота встречаемости отмечена у мужчин: признак присутствует у семи из 11 черепов (ок. 64 %). У женщин сribra orbitalia встречается реже: у восьми из 15 черепов (ок. 54 %), в возрастных группах 30 и старше данный показатель выше. Во всей серии преобладает слабое развитие сribra orbitalia (балл 1), балл 2 определен в двух случаях у женщин. В целом стрессовые нагрузки, судя по этому индикатору, были чрезвычайно велики.

Поротический гиперо стоз на лобной, теменных и затылочной ко стях фиксируется у 20 индивидов (табл. 2) из 34, что составляет ок. 59 %. В мужской выборке признак отмечен у 11 черепов из 21 (ок. 52 %), в женской у девяти из 13 (ок. 69 %).

Вероятно, различные бактериальные, грибковые и паразитарные инфекции вызывали физиологическую реакцию, требующую затрат значительных объ-

отмечена у взрослых индивидов: признак присутствует на всех 15 мужских и 8 женских черепах. Изменчивость маркера в различных возрастных группах мужчин и женщин позволила обнаружить усиление его проявления после 50 лет. Из десяти обследованных детских черепов только у трех были следы холодового стресса. При этом проявления признака слабые. Основным выводом можно считать то, что холодовый стресс в большей степени испытывали взрослые, нежели дети, причем мужчины и женщины в равной мере. Частое переохлаждение организма приводило к различным инфекционным заболеваниям. Косвенным доказательством этого могут быть два зафиксированных случая мастоидита.

В ушных каналах у всех обследованных взрослых индивидов отмечается наличие остеофитных образований – экзостозов (рис. 1). Они представляют собой опухоли остеобластического происхождения в виде бесформенных масс. Появление экзостозов связывается с напряжением надкостницы и воздействием холодной воды, способствующей сужению кровеносных сосудов в ушном канале [Aufderheide, Rodriguez-Martin, 1998, p. 254–255; Standen, Arriaza, Santoro, 1997, р. 120–128]. Корреляция, обнаруженная между поражениями сribra в области наружных слуховых проходов и остеофитными образованиями, не может быть случайной. Данный феномен, видимо, объясняется специальным родом деятельности людей, проживавших на территории Севанского бассейна Армении. Она была связана с постоянным пребыванием на холодном воздухе и контактом с холодной водой, что явно указывает на рыбную ловлю.

Для обитателей побережья оз. Севан рыбный промысел имел первостепенное значение. Он играл не менее важную роль, чем земледелие и животноводство, ибо не требовал больших физических усилий и особых навыков. Таким способом добыть себе пропитание могли женщины, подростки и пожилые люди. Этот вид получения ценной белковой пищи чрезвычайно важен как в социальном (более незави- симое и благополучное положение женщин, подростков, людей пожилого возраста), так и в хозяйственном (малые затраты энергии) плане.

Сборная краниологическая серия из могильников XI–IX/VIII вв. до н.э. Оценить последствия холодового стресса можно было на 13 мужских и 16 женских черепах из могильников поздней эпохи бронзы и железного века (табл. 2). Частота встречаемости следов сribra в области наружных слуховых проходов у взрослых мужчин 92,31 %, у женщин 68,75 %. Эти показатели ниже, чем в норатусской серии. В остальном же тенденции одни и те же, а именно: более высокие частоты встречаемости в старшей возрастной группе; корреляция между поражениями сribra в области наружных слуховых проходов и остеофитными образованиями; наличие случаев мастоидита.

Эмалевая гипоплазия. Появление этого маркера эпизодического стресса связано с неблагоприятными факторами (белковая и витаминная недостаточность питания, острые инфекционные заболевания), которые воздействуют на организм в детском возрасте, в период формирования коронок постоянных зубов [Aufderheide, Rodriguez-Martin, 1998, p. 405]. Линейная эмалевая гипоплазия возникает в результате прерывания ростовых процессов.

Могильник Норатус. Сохранность краниологического материала определила численность выборки для оценки данного маркера – 20 (табл. 2). Эмалевая гипоплазия чаще слабо или средне выражена. Из двух подростков со сформированными коренными зубами признак отмечен у одного, из восьми мужчин – у трех (37,5 %), из десяти женщин – у двух (20 %). Низкая встречаемость эмалевой гипоплазии в детской выборке, вероятнее всего, связана с плохой сохранностью костного материала и с тем обстоятельством, что возраст большей части погребенных на Норатус-ском могильнике детей на момент смерти составлял от 1 до 3,5 лет.

Наличие у шести индивидов, как правило, нерезко выраженной множественной эмалевой гипоплазии, отражающей воздействие частого, но не сильного физиологического стресса, было обусловлено сезонными колебаниями в поступлении пищевых ресурсов.

Сборная краниологическая серия из могильников XI–IX/VIII вв. до н.э. Оценить последствия эпизодического стресса можно было на 10 черепах. Для взрослых индивидов встречаемость эмалевой гипоплазии составляет 50 % (табл. 2). Из четырех мужчин маркер был у трех (75 %), из шести женщин – у двух (ок. 33 %). Малая численность серии не позволяет считать разницу в частоте встречаемости достоверной.

Таким образом, для изученных серий характерны высокие показатели суммы стрессов детства. При сравнении частот встречаемости эмалевой гипоплазии у исследованного населения и синхронных групп на территории Ширакской равнины и плато Ташратап (Ташир-Дзорагете) оказалось, что аналогичные показатели зафиксированы в сериях из могильников Ширакаван (35,3 %) и Лори Берд (64,3 %) [Худавердян, Деведжян, Еганян, 2013, с. 89].

Травмы. Они являются результатом экстремального влияния внешних факторов, которые весьма многочисленны (воздействие природных условий, риски при выполнении работ, целенаправленные действия других людей и т.д.). Количественные данные по травматизму отражают уровень благополучия общества. В изученных группах зафиксированы травмы черепа, зубов и конечностей.

В норатусской серии травмы черепа выявлены у 17,65 % индивидов. У мужчин их доля составляет 31,25 % ( n = 16), у женщин – 11,12 % ( n = 9). Следы тупых травм отмечены только у мужчин. Это зажившие переломы в теменной области с левой (погр. 21а, и 18/1) и правой (погр. 3/1) стороны и на лобной кости (погр. 19/1а) в виде вмятин с неровными краями. Кроме того, зафиксирован случай отсечения головы у женщины (погр. 21/8) [Khudaverdyan, 2014, р. 1560].

В сборной краниологической серии из могильников XI–IX/VIII вв. до н.э. доля травмированных черепов составляет 19,36 %. Из 11 мужчин импресси-онные переломы были у четырех (36,37 %; Сарухан, погр. 2: на лобной кости; погр. 12: на лобной кости и в теменной области с левой стороны; Арцвакар, погр. 5: на лобной кости, погр. 1: в теменной области с правой стороны). Из 20 женских черепов только на одном (5 %) обнаружена вмятина над левой глазницей. В сборной серии также зафиксирован случай отсечения головы у женщины (могильник Кармир) [Ibid., р. 1561–1562]. Захоронения черепов со следами декапитации известны на могильнике Ширакаван [Худавердян, Деведжян, Еганян, 2013, c. 87]. Количество травмированных мужчин ожидаемо выше, чем женщин, но в данном случае разница статистически недостоверна.

Травматические повреждения зубов (pressure chipping) у погребенных регистрировались как легкие (мелкие сколы эмали в пределах 1–3 мм). Чаще всего они присутствуют на мезиальных резцах и первых премолярах. Травмы зубов в детском и юношеском возрасте не выявлены. Из 14 взрослых индивидов, погребенных на могильнике Норатус, зубной травматизм фиксируется у четырех. Количество травмированных зубов у мужчин существенно меньше, чем у женщин (12,5 % против 50 %). В сборной краниологической серии из могильников XI–IX/VIII вв. до н.э. признак отмечен у 18,19 % индивидов ( n = 11). Среди них только две женщины. Происхождение травм зубов в изученных группах остается неясным, однако предполагается, что они были связаны с разгрызанием костей для извлечения костного мозга.

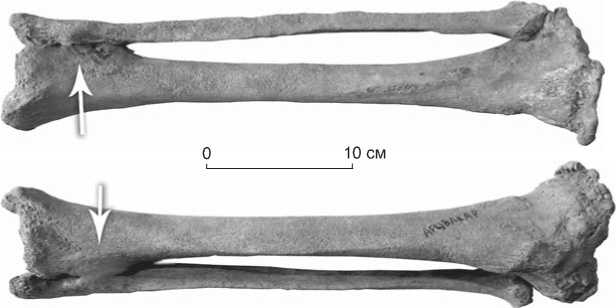

Рис. 2. Ко сти правой голени. В нижней трети (стрелка) место предполагаемого перелома.

Обширный патологический процесс деформировал кости в нижней трети правой голени у индивида из погр. 2 могильника Арцвакар (рис. 2), что и привело к образованию синостоза между берцовыми костями и развитию деформирующего артроза. Синостоз нарушил биомеханику голеностопного сустава, ограничив объем движений. Это могло произойти задолго до смерти и сопровождаться хромотой индивида.

Доброкачественные опухоли. На исследованных материалах были зафиксированы множественные и одиночные остеомы различных размеров. Известно, что все доброкачественные опухоли, достигнув определенной величины, прекращают или сильно замедляют свой рост. Согласно данным некоторых исследователей, этот признак может передаваться по наследству [Русаков, 1959, с. 476]. По мнению А.В. Русакова, остеомы могут образовываться вследствие каких-либо нарушений скелетогенной мезенхимы [Там же, с. 476–477].

В норатусской группе частота встречаемости доброкачественных опухолей у мужчин составила 25 % ( n = 16), у женщин – 30 % ( n = 10). У взрослых индивидов этот показатель равен 26,93 % ( n = 26). Остеомы обнаружены на теменных костях мужчин (погр. 9 и 3/1) и женщин (погр. 24 и 21/3), а также на лобной (погр. 18) и затылочной (погр. 45) у мужчин. На детских и юношеских черепах остеомы не выявлены. Достаточно высокая частота встречаемости этого признака указывает на тесные кровно-родственные связи в группе.

В сборной краниологической серии из могильников XI–IX/VIII вв. до н.э. доброкачественные опухоли различных размеров зафиксированы у семи индивидов (22,59 %, n = 31): у одного из 10 мужчин (10 %), и у шести из 21 женщины (28,58 %). Остеомы обнаружены на теменных костях (Сарухан, погр. 12: мужчина 50–55 лет; Арцвакар, погр. 2: женщина 30–35 лет, погр. 1: женщина 40–45 лет; Кармир, погр. 3: жен- щина 30–35 лет; погр. 2: женщина 50 лет) и на затылочной (Кармир, погр. 1: женщина 25–30 лет; погр. 2: женщина 50–55 лет). В группе из Кар-мира признак зафиксирован у четырех из восьми индивидов; возможно, они были родственниками. По отчетам о раскопках известно, что двое были захоронены в одном погребении, двое – в разных, но расположенных недалеко друг от друга.

Челюстные экзостозы имеют сложную этиологию и определяются как генетическими, так и средовыми факторами. К последним, в первую очередь, относится жевательная гиперфункция. В норатусской серии ореховидные вздутия на небе (torus palatinus) зафиксированы на 50 % черепов. У мужчин этот показатель составляет 44,45 ( n = 9), у женщин – 57,15 % ( n = 7). В сборной краниологической серии из могильников XI–IX/VIII вв. до н.э. валики отмечены на 21,53 % черепов (у мужчин 16,67 %, n = 6; у женщин 25 %, n = 8). Небольшая численность выборок не позволяет считать разницу в частоте встречаемости достоверной.

Воспалительные процессы. У девяти индивидов (Норатус, погр. 1/1: мужчина 55–60 лет, погр. 21/5: мужчина 30–35 лет; Арцвакар, погр. 9: женщина 20–25 лет, погр. 7: женщина 30–35 лет; Сарухан, погр. 8: мужчина 16–19 лет, погр. 4: женщина 50– 55 лет, погр. 2: мужчина 55–60 лет, погр. 9: женщина 20–25 лет; Кармир, мужчина 50–55 лет) зафиксировано воспалительное поражение сосцевидного отростка височной кости (мастоидит). Мастоидит чаще является осложнением острого гнойного воспаления среднего уха. Он может возникнуть в результате травмы или при сепсисе, вызывается стафилококками, стрептококками, вирусами и грибами. На развитие заболевания оказывали влияние различные неблагоприятные факторы (в частности, холодовый стресс), ослаблявшие реактивность организма.

На затылочной ко сти у двух мужчин (Норатус, погр. 1/3, 40–45 лет; Кармир, погр. 2, 30–35 лет) и одной женщины (Арцвакар, погр. 2, 30–35 лет) обнаружены свидетельства абсцесса головного мозга, что согласуется с диагнозом туберкулеза [Walker, Miller, Richman, 2008].

Следы одонтогенного остеомиелита (альвеолярный абсцесс) отмечены на 31,25 % черепов из могильника Норатус. Из девяти захороненных здесь мужчин заболевание было у трех (33,3 %), из семи женщин – у двух (28,6 %). В сборной краниологической серии (Арцвакар, Сарухан, Кармир) одонтогенный остеомиелит зафиксирован у 53,85 % индивидов (у мужчин – 50 %, у женщин – 57 %). По мнению некоторыx исследователей, альвеолярные абсцессы вызваны бактериями Streptococcus milleri, Fusobacterium nucleatum или Streptococcus mitis [Lewis, MacFarlane, McGowan, 1986]. Кроме того, они могут быть спровоцированы пародонтитом, травмами и некрозом пульпы [Hillson, 1996, p. 285].

В норатусской группе признаки локального пародонтита обнаружены у 17,65 % индивидов: у двух из восьми мужчин (25 %) и у одной из девяти женщин (11,12 %). В сборной краниологической серии маркер зафиксирован у 23,08 % индивидов. У мужчин этот показатель равен 16,17 %, у женщин – 28,58 %. Помимо воспалений [Levin, 2003] причиной развития пародонтита, как известно, могут быть такие факторы, как дефицит витамина С, белковая недостаточность, зубной камень [Ortner, Putschar, 1981, р. 442–444; Clarke, 1990; Aufderheide, Rodriguez-Martin, 1998, р. 400–401; Ortner, 2003, р. 589–606].

Состояние зубной системы. На зубах верхней челюсти у трех индивидов (20 %, n = 15) из могильника Норатус отмечается патологическая стертость зубной ткани, вызванная, очевидно, ненормированной нагрузкой на зубочелюстной аппарат. Преждевременное стирание эмали и дентина могло быть обусловлено и употреблением жесткой и грубоволокнистой пищи. Признак фиксируется только у мужчин (на Р1, М1, М2). В сборной краниологической серии из могильников XI–IX/VIII вв. до н.э. патологическая стертость зубной ткани отмечена у двух индивидов (25 %), мужчины (20 %) и женщины (33,34 %).

Из 13 черепов взрослых субъектов только у трех женских обнаружены зубы с небольшими кариозными полостями: два моляра (Сарухан, погр. 13; Арц-вакар, погр. 8) и один премоляр (Арцвакар, погр. 9). Появление кариеса зависит от целого ряда факторов, однако ведущим является питание. При диете с высоким содержанием белков риск появления кариеса существенно снижается. В серии из могильника Норатус признак не встречается.

Прижизненная утрата зубов в норатусской выборке регистрируется у 27,78 % индивидов, как у мужчин (25 %), так и у женщин (30 %). В сборной краниологической серии (Арцвакар, Сарухан, Кармир) эти показатели выше – соответственно 53,85, 42,86 и 66,67 %.

Отложение зубного камня встречается у 86,67 % ( n = 15) норатусской группы независимо от пола и фиксируется с 2–2,5 лет. В сборной краниологической серии признак регистрируется у 72,73 % индивидов. Известно, что витамин А, кальций и углеводы стимулируют образования зубного камня [Stanton, 1969, р. 167–172]. Судя по имеющимся данным, широкое распространение этого заболевания было характерно для местных популяций эпохи железа [Худавердян, Деведжян, Еганян, 2013, с. 89].

Заключение

По результатам оценки уровня здоровья и анализа маркеров физиологического стресса в сериях мы предлагаем следующие выводы.

-

1. Исследованные палеопопуляции – небольшие общины, занимавшиеся земледелием, скотоводством и рыбным промыслом. Они характеризуются сходными чертами биологической адаптации и близкими показателями здоровья, что обусловлено общей хозяйственно-экономической основой.

-

2. Переохлаждение организма на фоне хронических очагов стафилококковой и стрептококковой природы могло провоцировать воспаление среднего уха.

-

3. Почти все случаи травматизма зарегистрированы в мужской выборке: травмы с повреждением костей черепа и зажившее ранение голени. Это, безусловно, свидетельствует о более агрессивной среде, в которой обитали мужчины в силу своих ежедневных занятий. Зафиксированы два случая отсечения головы у женщин. Характерной особенностью состояния зубной системы в женской выборке является сравнительно высокий уровень травматических повреждений непреднамеренного происхождения. Разгрызание костей животных для извлечения костного мозга представляется наиболее вероятной причиной зубного микротравматизма в группах.

-

4. Распространение такого маркера эпизодического стресса, как эмалевая гипоплазия, указывает на систематичное воздействие негативных факторов среды (инфекции, паразиты, периоды голодания).

-

5. Широкое распространение одного из индикаторов диеты (зубного камня) и отсутствие кариеса у мужчин указывают на вязкую еду, возможно, белкового происхождения. Наряду с этим у некоторых мужчин из норатусской группы отмечена более выраженная тенденция преждевременного стирания жевательной поверхности коронок зубов, что может свидетельствовать об употреблении твердой и грубоволокнистой пищи (в частности, слабо проваренного жесткого мяса).

-

6. Выявленные маркеры стресса можно расценивать как комплекс адаптивных реакций, способствующих повышению устойчивости организма к внешним воздействиям.

Список литературы Краниологические материалы поздней эпохи бронзы и железного века из Армении в палеоэкологическом аспекте исследования

- Алексеев В.П., Дебец Г.Ф. Краниометрия: Методика антропологических исследований. - М.: Наука, 1964. - 128 с.

- Бужилова А.П. Древнее население (палеопатологические аспекты исследования). - М.: ИА РАН, 1995. - 189 с.

- Бужилова А.П. Палеопатология в биоархеологических реконструкциях // Историческая экология человека: Методика биологических исследований. - М.: ИА РАН, 1998. -С. 87-146.

- Мартиросян А.А. Армения в эпоху бронзы и раннего железа. - Ереван: Изд-во АН АрмССР, 1964. - 346 с.

- Русаков А.В. Патологическая анатомия болезней костной системы. Введение в физиологию и патологию костной ткани. - М.: Медгиз, 1959. - 536 с.