Краниология населения майкопской культуры: «новые» старые материалы

Автор: Казарницкий А.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология

Статья в выпуске: 1 (41), 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье описаны новые краниологические материалы майкопской археологической культуры. Данные измерений мужских черепов носителей майкопской культуры, включающие новую и опубликованную ранее информацию, при помощи канонического анализа сравнивались со сведениями о хронологически и территориально близких им краниологических сериях. В результате установлено своеобразие серии майкопской культуры, для которой не обнаружены близкие аналоги в материалах эпохи бронзы не только из степной и лесостепной зон Восточной Европы, но и с Кавказа, из Средней Азии. Черепа со сходным набором признаков найдены в Передней Азии, однако сделать окончательный вывод о ближневосточном происхождении населения майкопской культуры не позволяет малочисленность сравнительного материала.

Антропология, археология, краниология, майкопская культура, эпоха бронзы

Короткий адрес: https://sciup.org/14522763

IDR: 14522763 | УДК: 572

Текст обзорной статьи Краниология населения майкопской культуры: «новые» старые материалы

Майкопская археологическая культура, датируемая IV тыс. до н.э., широко известна как яркий феномен эпохи бронзы Восточной Европы. Майкопский курган, давший имя культуре, по богатству погребального обряда является уникальным памятником археологии. Сформировавшийся в ареале майкопско-новосвобод-ненской общности центр металлопроизводства оказал значительное влияние и на развитие материальной культуры степного населения Восточной Европы [Марковин, Мунчаев, 2003; Кореневский, 2004].

Памятники майкопской культуры, или майкопско-новосвободненской общности, распространены в основном на равнинах и в предгорьях Северного Кавказа – от Таманского полуострова и почти до восточных границ Дагестана, преимущественно в бассейнах р. Кубань и ее притоков [Мунчаев, 1994]. На северо-западной окраине ареала в степном Прикубанье зафиксированы памятники позднего этапа майкопской культуры [Трифонов, 1991, с. 109]. Редкие майкопские погребения встречаются также к северу и северо-востоку от основного ареала вплоть до территории Калмыкии и отражают, вероятно, кратковременные проникновения «майкопцев» далеко в степь [Шишлина, 2007, с. 51].

Несмотря на обилие памятников майкопской культуры, палеоантропологический материал из них представлен лишь отдельными находками. Череп из погр. 1 кург. 28 могильника Клады в Адыгее, датируемого поздним новосвободненским этапом майкопской культуры, был изучен А.В. Шевченко. Исследователь отметил его морфологическое сходство с черепами представителей культур воронковидных кубков Польши, шаровидных амфор и фатьяновской культуры [1983, с. 84]. Майкопский и новосвободненский черепа из могильника Эвдык I в Калмыкии также были опубликованы А.В. Шевченко. Им было выявлено сходство майкопского кальвариума из погр. 20 кург. 4 с краниологическими сериями Ближнего Во стока и Египта, а также с более матуризованным, но близким ему вариантом из Задоно-Авиловского и Съезжинского могильников Волгоградской и Самарской областей, у новосвободненского черепа из погр. 22 кург. 4 отмечены черты носителей среднестоговской и ямной культур [1986, с. 161].

Майкопский череп из могильника Манджики-ны I в Калмыкии исследован А.А. Хохловым. По его мнению, череп морфологически близок к опублико-

ванным ранее майкопскому и новосвободненским черепам. Исследователем выделены общие черты представителей майкопско-новосвободненской общности; отмечено существенное отличие последних от антропологического типа носителей ямной культуры; подвергнуто сомнению сходство майкопского черепа из могильника Эвдык I с черепами из Съезжинского и Задоно-Авиловского могильников; сделан вывод о морфологическом сходстве майкопских черепов с краниологическими материалами Кавказа, Передней Азии и юго-западной части Средней Азии при наибольшем тяготении к краниологическим сериям из могильников Самтавро в Армении и Гинчи в Дагестане [Хохлов, 2002].

Предварительный характер носило краткое сообщение о нескольких черепах носителей майкопской культуры из могильников в долине р. Калаус в Ставрополье. Антропологически неоднородные, эти находки по результатам статистического анализа методом главных компонент наиболее близки к серии из Хвалын-ского энеолитического могильника в Самарской обл. [Герасимова, Пежемский, Яблонский, 2002].

Т.И. Алексеевой опубликованы измерения мужского черепа из погр. 13 кург. 5 Нежинской 2-й группы близ г. Кисловодска (пластическая реконструкция лица по этому черепу выполнена Л.Т. Яблонским), а также мужского и женского черепов из погр. 70 кург. 1 у с. Заманкул в Северной Осетии. Черепа представителей майкопско-новосвободненской общности отнесены к средиземноморской ветви южных европеоидов – физическому типу, распространенному в эпоху энеолита и ранней бронзы на территории Армении, Грузии, Ирана и Месопотамии. Антропологическая неоднородность майкопских черепов объясняется недостаточной репрезентативностью серии, однако допускается возможность метисации с местным населением степей юга Восточной Европы [Алексеева, 2004].

В 2007 г. были напечатаны подробные описания и измерения черепов из могильников в долине р. Калаус [Герасимова, Пежемский, Яблонский, 2007]. Авторы публикации отметили неоднородный состав майкопской серии, отражающей в целом восточно-средиземноморский краниологический комплекс. Последний резко контрастирует с распространенным в Восточной Европе протоевропеоидным набором признаков, характерным для представителей ямной культуры. Предположение об участии в формировании носителей майкопской культуры переднеазиатских элементов признано возможным, при этом тенденция к гиперморфии также объясняется влиянием древнего населения степной полосы.

Учитывая единичность антропологических находок, связанных с майкопской культурой, крайне важным представляется описание майкопского черепа из могильника Чограй III (Восточный Маныч, левый бе- рег, курганная группа III, раскопки И.В. Синицына, 1966 г., кург. 16, погр. 13), хранящегося в фондах Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого. В работе А.В. Шевченко [1986], посвященной антропологии населения южнорусских степей в эпоху бронзы, этот череп был включен в серию катакомбной культуры, т.к. костяк был найден в катакомбе. Однако подобная конструкция могилы, вероятно, является особенностью степных майкопских погребений, а погребальный комплекс не оставляет сомнений в принадлежности к майкопской культуре [Шишлина, 2002, с. 165–166]. Кроме того, в личном архиве А.В. Шевченко были обнаружены краниологические бланки с измерениями трех черепов из погребений майкопской культуры могильников Чограй I (Восточный Маныч, правый берег, курганная группа I, раскопки И.В. Синицына, 1967 г.) и Канал Волга – Чограй (раскопки Н.И. Шишлиной и С.Ф. Серебрякова, 1988 г.) (табл. 1).

Восточный Маныч, левый берег, курганная группа III, раскопки И.В. Синицына, 1966 г. (Чограй III’1966), кург. 16, погр. 13 (инв. № 6699–168). Череп женщины 30–40 лет с очень длинной, среднеширокой черепной коробкой при большом высотном диаметре, доли-хокранный по черепному и ортокранный по высотному указателям. Лоб средней ширины, наклонный. Лицо средней высоты и ширины, ортогнатное по общему лицевому углу и прогнатное по указателю выступания лица, по верхнелицевому указателю – мезен. Орбиты широкие и очень низкие, хамеконхные по указателю от максиллофронтале. Нос узкий и невысокий, леп-торинный, при сильном выступании носовых костей, нижний край грушевидного отверстия антропинный. Носовые кости средней ширины, переносье очень высокое. Лицевой скелет профилирован средне на верхнем уровне и резко на уровне зигомаксиллярных точек. Нёбо средней ширины.

Восточный Маныч, правый берег, курганная группа I, раскопки И.В. Синицына, 1967 г. (Чограй I’1967), кург. 19, погр. 8. Череп женщины 18–20 лет с длинной, среднеширокой и очень высокой черепной коробкой, долихокранный по черепному и гипсикран-ный по высотному указателям. Лоб средней ширины, средненаклонный. Лицо средней высоты и ширины, мезогнатное по общему лицевому углу и прогнат-ное по указателю выступания лица, по верхнелицевому указателю – мезен. Орбиты широкие, средней высоты, мезоконхные по указателю. Нос средней ширины, невысокий, хамеринный, угол выступания носовых костей очень большой, нижний край грушевидного отверстия антропинный. Носовые ко сти очень широкие, переносье высокое. Лицевой скелет очень сильно профилирован на верхнем и среднем уровнях. Нёбо широкое.

Канал Волга – Чограй 56-88, раскопки Н.И. Шишлиной и С.Ф. Серебрякова, 1988 г., кург. 13, погр. 5. Череп

Таблица 1. Индивидуальные размеры и указатели черепов носителей майкопской культуры (измерения А.В. Шевченко)

|

№ по Марти- |

Признак |

КВЧ-56-88, 1988, 13/5 |

КВЧ-56-88, 1988, 6/12 |

ВМЛБIII’1966 16/13 |

ВМПБ’ 1967 19/8 |

|

ну и др. |

м |

м |

ж |

ж (?) |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

1 |

Продольный диаметр |

197 |

192 |

188 |

180 |

|

8 |

Поперечный диаметр |

142 |

140 |

134 |

134 |

|

8 : 1 |

Черепной указатель |

72,1 |

72,9 |

71,3 |

74,4 |

|

17 |

Высотный диаметр |

135 |

139? |

133 |

136 |

|

17 : 1 |

Высотно-продольный указатель |

68,5 |

72,4 |

70,7 |

75,6 |

|

17 : 8 |

Высотно-поперечный указатель |

95,1 |

99,3 |

99,3 |

101,5 |

|

20 |

Ушная высота |

114 |

118 |

110 |

110 |

|

5 |

Длина основания черепа |

108 |

– |

98 |

105 |

|

9 |

Наименьшая ширина лба |

97 |

103 |

95 |

94 |

|

10 |

Наибольшая ширина лба |

123 |

117 |

117 |

115 |

|

11 |

Ушная ширина |

129 |

124 (?) |

113 |

115 |

|

12 |

Ширина затылка |

117 |

112 |

105 |

103 |

|

7 |

Длина затылочного отверстия |

– |

– |

37 |

– |

|

16 |

Ширина затылочного отверстия |

– |

– |

28 |

– |

|

26 |

Лобная дуга |

135 |

137 |

123 |

124 |

|

29 |

Лобная хорда |

119 |

123 |

109 |

108 |

|

32 |

Угол профиля лба от n |

77 |

– |

81 |

84 |

|

– |

Угол профиля лба от gl |

70 |

– |

74 |

76 |

|

27 |

Теменная дуга |

121 |

138 |

131 |

121 |

|

28 |

Затылочная дуга |

127 |

113 |

123 |

108 |

|

30 |

Теменная хорда |

111 |

122 |

117 |

108 |

|

31 |

Затылочная хорда |

102 |

98 |

104 |

91 |

|

– |

Высота изгиба лба |

27 |

– |

25 |

26 |

|

– |

Высота изгиба затылка |

33,6 |

– |

27,3 |

23 |

|

23а |

Горизонтальная окружность через on |

– |

– |

510 |

– |

|

24 |

Поперечная дуга po-b-po |

– |

– |

302 |

– |

|

40 |

Длина основания лица |

– |

– |

94 |

97 |

|

40 : 5 |

Указатель выступания лица |

– |

– |

95,9 |

92,4 |

|

43 |

Верхняя ширина лица |

110 |

110 (?) |

102 |

102 |

|

45 |

Скуловой диаметр |

142 |

138 (?) |

121 |

124 |

|

46 |

Средняя ширина лица |

102 |

– |

95 |

88 |

|

48 |

Верхняя высота лица |

81 (?) |

– |

65 |

66 |

|

48 : 45 |

Верхний лицевой указатель |

57,0 |

– |

53,7 |

53,2 |

|

51 |

Ширина орбиты от mf |

44 |

– |

42 |

42 |

|

51а |

Ширина орбиты от d |

– |

– |

38 |

38,5 |

|

52 |

Высота орбиты |

32 |

– |

29 |

34 |

|

52 : 51 |

Орбитный указатель от mf |

72,7 |

– |

69,0 |

81,0 |

|

52 : 51а |

Орбитный указатель от d |

– |

– |

76,3 |

88,3 |

Окончание табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

54 |

Ширина носа |

31 |

– |

22 |

24 |

|

55 |

Высота носа |

60 (?) |

– |

47 |

47 |

|

54 : 55 |

Носовой указатель |

51,7 |

– |

46,8 |

51,1 |

|

60 |

Длина альвеолярной дуги |

– |

– |

50 |

51 |

|

61 |

Ширина альвеолярной дуги |

– |

– |

56 |

58 |

|

62 |

Длина нёба |

– |

– |

42 |

44 |

|

63 |

Ширина нёба |

– |

– |

35 |

39 |

|

63 : 62 |

Нёбный указатель |

– |

– |

83,3 |

88,6 |

|

MC |

Максиллофронтальная ширина |

21,5 |

– |

19,5 |

22,0 |

|

MS |

Максиллофронтальная высота |

9,2 |

– |

6,8 |

8,0 |

|

MS:MC |

Максиллофронтальный указатель |

42,8 |

– |

34,9 |

36,4 |

|

SC |

Симотическая ширина |

9,8 |

10,8 |

7,7 |

12,7 |

|

SS |

Симотическая высота |

5,7 |

5,2 |

4,5 |

6,0 |

|

SS : SC |

Симотический указатель |

58,2 |

48,1 |

58,4 |

47,2 |

|

DC |

Дакриальная ширина |

21,2 |

– |

21,0 |

23,0 |

|

DS |

Дакриальная высота |

14,7 |

– |

13,0 |

15,0 |

|

DS : DC |

Дакриальный указатель |

69,3 |

– |

61,9 |

65,2 |

|

77 |

Назомалярный угол |

141,6 |

139,5 |

141,2 |

133,7 |

|

zm |

Зигомаксиллярный угол |

– |

– |

125,8 |

119,0 |

|

72 |

Общий лицевой угол |

– |

– |

85 |

83 |

|

73 |

Средний лицевой угол |

– |

– |

86 |

85 |

|

75 (1) |

Угол выступания носа |

– |

– |

26 |

32 |

|

68 (1) |

Длина нижней челюсти от мыщелков |

– |

– |

99 |

– |

|

79 |

Угол ветви нижней челюсти |

– |

– |

120 |

– |

|

68 |

Длина нижней челюсти от углов |

– |

– |

70 |

– |

|

70 |

Высота ветви |

– |

– |

62 |

– |

|

71а |

Наименьшая ширина ветви |

– |

– |

32 |

– |

|

65 |

Мыщелковая ширина |

– |

– |

112 |

117 |

|

66 |

Угловая ширина |

– |

– |

92 |

97 |

|

67 |

Передняя ширина |

– |

– |

47 |

– |

|

69 |

Высота симфиза |

– |

– |

32 |

– |

|

69 (1) |

Высота тела |

– |

– |

29 (?) |

– |

|

69 (3) |

Толщина тела |

– |

– |

13 |

– |

|

C’ |

Угол выступания подбородка |

– |

– |

78 |

– |

|

– |

Надпереносье (1–6) |

3,5 |

3,5 |

2 |

2 |

|

– |

Надбровные дуги (1–3) |

2,75 |

3 |

1 |

2 |

|

– |

Сосцевидный отросток |

2,75 |

3 |

1 |

2 |

|

– |

Нижний край грушевидного отверстия |

anthr |

f.pr |

anthr. |

anthr |

|

– |

Передне-носовая кость (по Брока 1–5) |

– |

– |

2 |

4 |

Примечание. КВЧ-56-88, 1988, 13/5 – Канал Волга – Чограй-56-88, кург. 13, погр. 5; КВЧ-56-88, 1988, 6/12 – Канал Волга – Чограй-56-88, кург. 6, погр. 12; ВМЛБIII’1966, 16/13 – Восточный Маныч, левый берег, курганная группа III (Чог-рай III), 1966, кург. 16, погр. 13; ВМПБ’ 1967 19/8 – Восточный Маныч, правый берег, курганная группа I (Чограй I), 1967, кург. 19, погр. 8.

Таблица 2. Средние размеры и указатели мужских черепов носителей майкопской культуры

Канал Волга – Чограй 56-88, раскопки Н.И. Шишлиной и С.Ф. Серебрякова, 1988 г., кург. 6, погр. 12. Череп мужчины старше 55 лет с очень длинной, высокой черепной коробкой средней ширины, долихо-кранный по черепному и ортокранный по высотному указателям. Лоб очень широкий. Носовые кости широкие, переносье высокое. Профилированность лицевого скелета на верхнем уровне – на границе малых и средних величин.

На сегодняшний день удалось сформировать краниологическую серию из десяти мужских черепов представителей майкопско-новосвободненской общности, в которую вошли майкопские черепа: четыре с территории Калмыкии (могильники Канал Волга – Чограй, кург. 13, погр. 5 и кург. 6, погр. 12; Эвдык I, кург. 4, погр. 20; Манджикины I, кург. 14, погр. 13), четыре с территории Ставропольского края и Северной Осетии (могильники Ипатово V, кург. 4, погр. 6; Горячеводский I, кург. 3, погр. 6; Нежинская II, кург. 5, погр. 13; Заманкул, кург. 1, погр. 70), а также два черепа, относящиеся к позднему новосвободненскому этапу майкопской культуры, с территории Адыгеи (могильник Клады, кург. 28, погр. 1) и Калмыкии (могильник Эвдык I, кург. 4, погр. 22).

Мужская серия майкопской культуры в целом характеризуется следующими особенностями: очень длинная, средней ширины, высокая черепная коробка, долихокранная по черепному и ортокранная по высотному указателям; лоб средней ширины, наклонный; лицо высокое и широкое, мезогнатное по общему лицевому углу и прогнатное по указателю выступания лица, по верхнелицевому указателю – лептен; орбиты очень широкие и низкие, хамеконхные; нос среднеширокий и высокий, лепторинный; носовые кости широкие и очень сильно выступают; переносье очень высокое; лицевой скелет профилирован очень резко на верхнем и среднем уровнях (табл. 2).

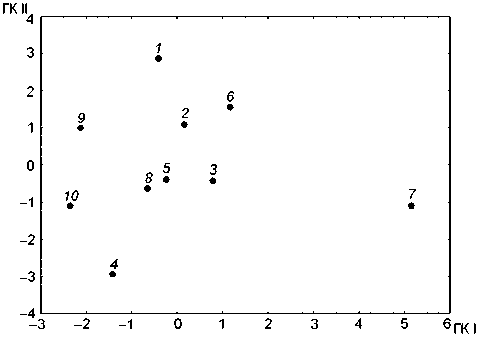

В связи с тем, что многими исследователями отмечена морфологическая неоднородность черепов представителей майкопской культуры, был проведен внутригрупповой анализ мужской серии методом главных компонент. В результате получены две наиболее информативные компоненты, в совокупности отражающие 66 % общей изменчивости (табл. 3).

В первой компоненте (ГК I) наибольшие нагрузки легли на наименьшую ширину лба, верхнюю ширину

Таблица 3. Элементы первых четырех главных компонент (ГК)

Чтобы сравнить морфологический комплекс носителей майкопской культуры с другими синхронными и более поздними краниологическими сериями Кавказа, Средней Азии, степной и лесостепной зон Восточной Европы, был проведен канонический анализ с применением усредненной (стандартной) внутригрупповой корреляционной матрицы [Дерябин, 1983]. В ходе данной статистической процедуры использована программа Б.А. Козинцева. Анализ проводился по 14 признакам: продольный, поперечный и высотный диаметры черепной коробки, наименьшая ширина лба, скуловой диаметр, верхняя высота лица, ширина орбиты от максиллофpонталь-ных точек, высота орбиты, высота и ширина носа, назомаляpный и зигомаксилляpный углы, симоти-че ский указатель, угол выступания носа. В качестве сравнительного материала были привлечены следующие краниологические серии:

Рис. 1. Положение мужских черепов майкопской культуры в пространстве первой и второй главных компонент (ГК).

1 – Канал Волга – Чограй-56-88, кург. 13, погр. 5; 2 – Канал Волга – Чограй-56-88, кург. 6, погр. 12; 3 – Манджикины I, кург. 14, погр. 13; 4 – Эвдык I, кург. 4, погр. 20; 5 – Клады, кург. 28, погр. 1;

6 – Эвдык I, кург. 4, погр. 22; 7 – Ипатово V, кург. 4, погр. 6; 8 – Горячеводский I, кург. 3, погр. 6; 9 – Нежинская 2-й группы, кург. 5, погр. 13; 10 – Заманкул, кург. 1, погр. 70.

ямная культура, Оренбургская обл. [Яблонский, Хохлов, 1994];

ямная и катакомбная культуры, Украина [Круц, 1984];

ямная и катакомбная культуры, Поволжье [Алексеев, Гохман, 1984];

ямная, раннекатакомбная, катакомбная и северокавказская культуры, Калмыкия (суммировано автором по индивидуальным измерениям А.В. Шевченко);

Таблица 4. Элементы первых трех канонических векторов (КВ)

|

№ по Мартину и др. |

Признак |

КВ I |

КВ II |

КВ III |

|

1 |

Продольный диаметр |

–0,651 |

0,319 |

0,613 |

|

8 |

Поперечный диаметр |

0,921 |

0,242 |

0,276 |

|

17 |

Высотный диаметр |

–0,313 |

0,143 |

0,494 |

|

9 |

Наименьшая ширина лба |

0,462 |

0,098 |

0,716 |

|

45 |

Скуловая ширина |

0,899 |

0,348 |

0,312 |

|

48 |

Верхняя высота лица |

–0,582 |

–0,038 |

0,712 |

|

55 |

Высота носа |

–0,465 |

0,052 |

0,798 |

|

54 |

Ширина носа |

0,007 |

0,684 |

0,551 |

|

51 |

Ширина орбиты от mf |

0,471 |

0,820 |

0,458 |

|

52 |

Высота орбиты |

–0,617 |

–0,451 |

0,324 |

|

77 |

Назомалярный угол |

0,627 |

–0,023 |

–0,742 |

|

zm |

Зигомаксиллярный угол |

0,308 |

0,223 |

–0,776 |

|

SS : SC |

Симотический указатель |

0,013 |

–0,428 |

0,733 |

|

75 (1) |

Угол выступания носа |

0,333 |

0,181 |

0,875 |

|

Собственные числа |

36,374 |

8,254 |

6,328 |

|

|

Доля в общей дисперсии (%) |

65,545 |

14,874 |

11,403 |

|

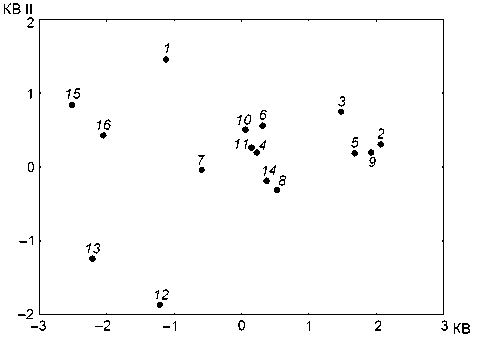

Рис. 2. Положение мужских краниологических серий эпохи бронзы в пространстве КВ I и II.

1 – майкопская культура ([Шевченко, 1983, 1986; Хохлов, 2002; Алексеева, 2004; Герасимова, Яблонский, Пежемский, 2007], данная работа); 2 – раннекатакомбная культура Калмыкии (данная работа); 3 – северокавказские погребения в Калмыкии (там же); 4 – восточно-манычская катакомбная культура, Калмыкия (там же); 5 – ямная культура, Калмыкия (там же); 6 – полтавкинская культура, Поволжье [Шевченко, 1986]; 7 – ямная культура, Украина [Круц, 1984]; 8 – катакомбная культура, Украина [Там же]; 9 – ямная культура, Поволжье [Алексеев, Гохман, 1984]; 10 – катакомбная культура, Поволжье [Там же]; 11 – ямная культура, Оренбургская обл. [Яблонский, Хохлов, 1994]; 12 – Гинчи [Алексеев, Гох-ман, 1984]; 13 – Самтавро [Там же]; 14 – Съезжее [Шевченко, 1980]; 15 – Карадепе [Алексеев, Гохман, 1984]; 16 – Гео-ксюр [Там же].

полтавкинская культура, Поволжье [Шевченко, 1986];

Съезжинский могильник, Самарская обл. [Шевченко, 1980];

могильник Самтавро, Грузия [Алексеев, Гохман, 1984];

могильник Гинчи, Дагестан [Там же];

могильники Карадепе и Геоксюр, Южная Туркмения [Там же].

В первом каноническом векторе (KB I) наибольшие нагрузки приходятся на поперечный диаметр черепной коробки и скуловую ширину (табл. 4). Для КВ II доминирующими являются ширина орбиты и ширина носа. Два первых канонических вектора охватывают 80,4 % дисперсии.

При рассмотрении положения исследованных групп в пространстве КВ I и II «майкопцы» занимают промежуточное положение по первому вектору между степными сериями Восточной Европы, с одной стороны, и южными европеоидами Кавказа и Средней Азии – с другой, но тяготеют к последним (рис. 2). На положительном полюсе сгруппировались наиболее брахи-кранные и широколицые серии ямников Калмыкии и Поволжья, ранних катакомбников и северокавказцев Калмыкии, на противоположном полюсе – наиболее долихокранные и узколицые группы из южно-туркменских могильников и Закавказья. Майкопской группе близки долихокранные серии эпохи ранней бронзы Северного Кавказа и Украины. Следует отметить обособленное положение группы, образованной ранними катакомбниками и ямниками Поволжья и Калмыкии, а также примыкающей к ней немногочисленной северокавказской серией. При этом серии катакомбников Украины, Поволжья, Калмыкии и полтавкинцев Поволжья заметных различий не обнаруживают; недалеки от них серии ямников Украины и Оренбургской обл., а также черепа из могильника Съезжее.

По второму вектору «майкопцы» , отличающиеся наибольшими значениями ширины орбиты и ширины носа, противостоят всем сериям, особенно кавказским. Далеки от майкопской серии среднеазиатские и восточно-европейские группы.

Таким образом, по результатам канонического анализа черепа носителей майкопской культуры резко отличаются от всех групп синхронного и более позднего степного и лесостепного населения Восточной Европы. Это дополнительный аргумент в пользу того, что погребения с майкопским инвентарем на территории Калмыкии – не просто результат майкопского культурного влияния на степные племена [Мунчаев, 1994, с. 168], они оставлены особой группой населения, не связанной генетически с представителями местной ямной культуры. Краниологический комплекс южных европеоидов, имеющийся в майкопской серии, по некоторым признакам близок к синхронным группам

Северного Кавказа и Южной Туркмении, но этого недостаточно, чтобы связывать происхождение «майкопцев» с этими регионами.

Не менее широкий ареал краниологических признаков, характерных в целом для майкопской серии, известен в Передней Азии [Бунак, 1947, с. 77]. Так, небольшая серия черепов из Ал-Убаида в южной части междуречья Тигра и Евфрата, датируемая IV тыс. до н.э., отличается долихокранией (черепной указатель – 72,6), высоким лицом, среднешироким и высоким носом при резко- и средневыступающих носовых костях, широким нёбом [Keith, 1931, p. 239– 241]. К сожалению, имеющейся информации об этой серии недостаточно для ее сравнения с майкопской группой методами многомерной статистики. Однако, учитывая своеобразие «майкопцев» в Восточной Европе и их незначительное сходство с южными европеоидами Кавказа и Средней Азии, а также известное тяготение материальной культуры майкопско-ново-свободненской общности к Ближнему Востоку [Мун-чаев, 1994, с. 170], происхождение носителей майкопской культуры с известной долей условности можно связать с территорией Передней Азии.