Краниопластика огнестрельных черепно-мозговых ран

Автор: Попов Владимир Семенович

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 2 (14), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье приводится опыт выполнения первичной, ранней (от 15 суток до трех мес.), отсроченной (3-6 мес.) и поздней (свыше б мес.) краниопластики после непроникающих (в основном) и проникающих огнестрельных черепно-мозговых ранений у 66 пострадавших. Закрытие дефектов черепа проводилось аутокостью (сохраненной под апоневрозом передней брюшной стенки), девитализированной гомокостью и протакрилом. Отдаленные результаты изучены у 40 больных с проведением электрофизиологических и иммунологических исследований. Все пострадавшие достигли полной бытовой и частично трудовой реабилитации. Отторжение трансплантата произошло у четырех больных вследствие инфицирования кожной раны и реакции отторжения. Показан положительный результат ранних краниопластик после радикальных первичных хирургических обработок ран с применением современных методов (штиф-магнитов Б.А. Самотокина, окрашивание мозга красителем, приливно-отливное дренирование раны и ряд других).

Краниопластика огнестрельных ран, аутокость, гомокость, протакрил, хирургическая обработка ран

Короткий адрес: https://sciup.org/14344089

IDR: 14344089 | УДК: 614.8

Текст научной статьи Краниопластика огнестрельных черепно-мозговых ран

Введение. Закрытие дефектов черепа после огнестрельных ранений и сроки оперативного вмешательства – трудная и до конца нерешенная задача. Н.Н. Бурденко и Б.В. Егоров (1946), основываясь на опыте Великой Отечественной войны, рекомендовали срок выжидания перед краниопластикой в 2 – 3 года, а в некоторых случаях в связи с длительным существованием инородных тел и дремлющей инфекцией в ране мозга были склонны вообще отказываться от пластического закрытия дефектов черепа.

До настоящего времени краниопластика после огнестрельных ранений производилась в основном спустя 3 года, если в течение года в мозге и его оболочках не было воспалительного процесса. Более ранняя краниопластика (до года) считалась показанной только при абсолютно гладком течении ранения. Такая тактика диктовалась большим числом (до 45,7 %) гнойных осложнений после огнестрельных черепно-мозговых ранений и зависела в основном от качества проведенной хирургической обработки раны. В связи с применением новых методов первичных хирургических обработок огнестрельных ран черепа и головного мозга и улучшением их качества мы поставили задачу проведения краниопластик в более ранние сроки.

Мы имеем опыт оказания помощи пострадавшим с огнестрельными черепно-мозговыми ранениями в вооруженном военном конфликте в условиях жаркого климата и высокогорья. При ранней доставке пострадавших на этап специализированной нейрохирургической помощи авиатранспортом в условиях локального конфликта появилась возможность проведения полноценной радикальной первичной хирургической обработки огнестрельной черепномозговой раны.

Эффективность помощи пострадавшим значительно повышалась с применением новых способов – использование фибрин-тромбиновой губки, штифт-магнита Б.А. Самотокина и ультразвукового зонда для поиска и удаления инородных тел, прокрашивание мозга красителем димифен-голубым, приливно-отливное дренирование ран.

С учетом изложенного мы сделали попытку обобщить опыт ранней пластики дефектов твердой мозговой оболочки и костей свода черепа. В каждом конкретном случае большое значение имел правильный выбор показаний к ранней краниопластике в зависимости от общего состояния раненого, неврологического дефицита, изменений со стороны покровов свода черепа, мозга и его оболочек.

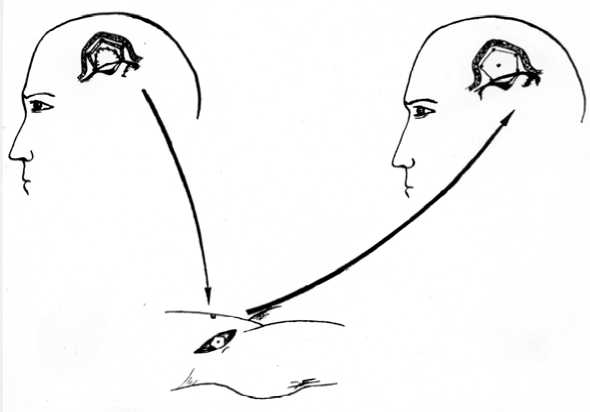

Мы наблюдали 66 пострадавших в возрасте от 18 до 32 лет с последствиями огнестрельных ранений черепа и головного мозга. Первичная хирургическая обработка проводилась: в первые сутки после ранения, площадь дефекта черепа составляла от 8 до 180 квадратных сантиметров. Ранения были в основном осколочными и слепыми, в 16 случаях – множественными с поражением других органов и областей. На краниограммах и в ходе обработок диагностировались в основном дырчатые дефекты костей (рис. 1).

Рис. 1. Дырчатый дефект затылочной кости с множественными огнестрельными осколками в полости черепа

Всем больным в пред- и послеоперационном периодах проводилось комплексное обследование, включая неврологический и офтальмологический осмотр, рентгенографию черепа, исследование клеточного и гуморального иммунитета сыворотки крови, кислотно-щелочное состояние, интегральную реографию тела, радиоциркулографию, РЭГ, ЭЭГ.

Первичная краниопластика в сочетании с костно-пластической трепанацией выполнена 8 больным с непроникающими и 6 с проникающими ранениями, ранняя (в срок от 15 суток до 3 месяцев) – соответственно 12 и 30 больным, отсроченная (3–6 месяцев) – 5 пострадавшим и поздняя (после 6 месяцев) – 5 людям с проникающими ранениями.

Пластическое закрытие дефектов черепа и твердой мозговой оболочки выполняли под эндотрахеальным наркозом. При выделении оболочечно-мозгового рубца применяли микрохирургическую технику – операционный микроскоп с 30 кратным увеличением или налобную бинокулярную лупу ЛБО (рис. 2).

Рис. 2. Последствия огнестрельного черепно-мозгового ранения. Оболочечно-мозговой рубец и множественные кисты в области ранения

В ходе операции иссекали рубцово измененный край дефекта твердой мозговой оболочки, разделяли спайки между ней и корой головного мозга, иссекали рубец мозга, проводили пластику твердой мозговой оболочки участком широкой фасции бедра, пластику дефекта черепа аутокостью (20 человек), девитализированной гомокостью (6 человек), аллопластиче-ским материалом – протакрилом (40 пациентов).

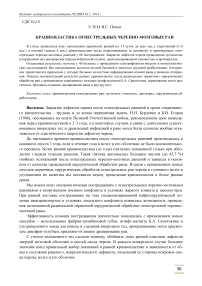

Из 20 больных двум пластика произведена аутокостью, законсервированной в 0,5 % растворе формалина. В 10 случаях аутокость была сохранена под апоневрозом передней брюшной стенки, а затем использована для пластики дефекта черепа (рис. 3). Рентгенологическое обследование через 1,5 года не выявило изменений костного трансплантанта (рис. 4, 5).

Рис. 3. Схема операции «Кенгуру» по сохранению костного трансплантанта в брюшной стенке и пересадке его в материнское ложе

Рис. 4. Закрытие дефекта черепа в лобной области аутокостью (фасный снимок)

Рис.5. Закрытие дефекта черепа в лобной области аутокостью (профильный снимок)

Этот метод мы назвали образно «Кенгуру» и предлагаем использовать его для сохранения костного трансплантата. Метод прост и надежен, не требует стерильной и специальной тары, исключается подмена костной пластинки на этапах эвакуации.

Отдаленные результаты были изучены по анкетным данным у 40 больных. Кроме того, результаты получены у 16 человек обследованых амбулаторно с проведением электрофизиологических и иммунологических исследований.

Ни у одного обследованного не было эпилептических припадков. Отмечен быстрый и значительный регресс неврологической симптоматики. Наблюдавшиеся у некоторых пострадавших головные боли носили общий, не локализованный характер и обычно возникали после переутомления, к концу рабочего дня как проявление астенизации.

Все обследованные достигли полной бытовой и в значительной степени трудовой реабилитации. Электрофизиологические исследования, проведенные в ранние сроки, свидетельствовали о нормализации функции мозга.

В 4-х случаях отмечены осложнения. У трех больных аутотрансплантат пришлось удалить вследствие инфицирования кожной раны, у одного пострадавшего имела место реакция отторжения трансплантанта.

Выводы. Таким образом, первичная и ранняя краниопластика огнестрельных дефектов черепа по сравнению с поздней способствует более полной нормализации функций головного мозга в ранние сроки, предотвращает развитие грубого оболочечно-мозгового рубца, спаечного процесса в оболочках и веществе головного мозга, т.е. более эффективна в раннем реабилитационном периоде.