Краниоскопическая характеристика носителей андроновской культуры Алтая

Автор: Тур С.С.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология

Статья в выпуске: 1 (45), 2011 года.

Бесплатный доступ

Для выявления краниоскопических особенностей носителей андроновской культуры Алтая эпохи развитой бронзы были исследованы более 80 черепов. Параллельно использовались два альтернативных методических подхода: один представлен программой Цунехико Ханихары, Хадзимэ Исиды, другой - программой А.Г. Козинцева. Для межгруппового сопоставления применялись анализ соответствия (Correspondence analysis) и средняя мера расхождения С. Смита (MMD). Результаты, полученные с использованием двух методических подходов, сходны. Оба комплекса признаков в той или иной мере отражают генетическое влияние южных европеоидов. Это совпадает с данными одонтологического исследования и расходится с результатами краниометрического анализа рассматриваемой группы, что, по-видимому, обусловлено ее метисным происхождением.

Краниоскопия, эпоха бронзы, андроновская культура, алтай

Короткий адрес: https://sciup.org/14522833

IDR: 14522833 | УДК: 572

Текст научной статьи Краниоскопическая характеристика носителей андроновской культуры Алтая

Краниоскопические (дискретно-варьирующие, или неметрические) признаки, представляющие собой анатомические вариации в строении черепа, которые регистрируются по принципу «присутствие–отсутствие», являются важным источником информации при изучении происхождения и этногенетиче ских связей палеопопуляций. Анализ краниоскопиче-ских особенностей носителей андроновской культуры Алтая позволит независимым образом проверить основанные на краниометрических данных противоречивые гипотезы относительно направления генетических связей алтайских андроновцев [Дрёмов, 1997, с. 94–96; Солодовников, 2005, с. 132–135, 139; Козинцев, 2008, с. 143].

*Работа выполнена при финансовой поддержке федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России», проект «Комплексные исторические исследования в области изучения Западной и Южной Сибири с древнейших времен до современности» (2009-1.1-301-072-016).

Материал и методы

Были исследованы краниологические материалы ан-дроновской культуры (более 80 черепов взрослых индивидов) из могильников Фирсово-14 (44)*, Чеканов-ский Лог-2 и -10 (14), Елунинский-2 (5), Гилево (4), Маринка (4), Березовский (4), Подтурино (2), Барсучиха (1), Ближние Елбаны-16 (1), Павловка (1), Степной Чумыш (1). Параллельно использовались два методических подхода, один из которых практикуется японскими антропологами [Hanihara, Ishida, 2001a–е; Hanihara et al., 2003], другой – санкт-петербургской школой российских антропологов [Козинцев, 1988; Kozintsev, 1992]. Расхождения между ними касаются не только выбора признаков, но и способа подсчета частоты встречаемости. Различается также круг сравнительных материалов.

Краниоскопическая программа Цунехико Ханиха-ры, Xадзимэ Исиды включает следующие признаки: метопический шов, надглазничное отверстие, добавочное подглазничное отверстие, заднескуловой шов,

Археология, этнография и антропология Евразии 1 (45) 2011 © Тур С.С., 2011

вставочная кость лямбды и астериона, вормиевы кости затылочно-сосцевидного шва и теменной вырезки височной кости, следы зародышевых швов затылочной кости, слияние овального и остистого отверстий, отверстие в барабанной пластинке, предмыщелковые бугорки, третий мыщелок, разделение перегородкой яремного отверстия, разделение перегородкой канала подъязычного нерва, мыщелковый канал, открытый в поло сть черепа, медиальный небный канал, дополнительное подбородочное отверстие, челюстно-подъязычный канал, ушные экзостозы. Основанная на совокупности этих признаков дифференциация 70 этнотерриториальных групп из разных регионов мира в целом соответствует их дифференциации по генетическим маркерам, ДНК-полиморфизму и краниометрическим данным [Hanihara et al., 2003, p. 241]. Из 20 перечисленных признаков в настоящем исследовании использовались 19, за исключением ушных экзостозов.

Краниоскопическая программа, разработанная А.Г. Козинцевым [1988; Kozintsev, 1992], включает шесть признаков высокой таксономической значимости, которые дифференцируют европеоидов и монголоидов или имеют клинальную изменчивость в направлении с севера на юг. Это затылочный индекс (ЗИ), заднескуловой шов (ЗСШ), надглазничное отверстие (НО), индекс поперечного небного шва (ИПНШ), клиновидно-верхнечелюстной шов (КВШ) и подглазничный узор типа II (ПГУ II). Из них только два (ЗСШ и НО) совпадают с признаками программы Цунехико Ханихары, Хадзимэ Исиды.

Регистрация признаков проводилась согласно методическим указаниям, изложенным в соответствующих руководствах [Козинцев, 1988; Hauser, De Stefano, 1989; Dodo, 1986, p. 156–164; Hanihara, Ishida, 2001а, p. 140, 143–144; 2001b, p. 690; 2001с, p. 708–709; 2001d, p. 252; 2001е, p. 274; Kozintsev, 1992]. Парные признаки фиксировались на обеих сторонах черепа. Частота встречаемости признаков первой программы подсчитывалась «per cranium», т.е. признак отмечался как присутствующий, если он регистрировался хотя бы на одной стороне черепа [Hanihara et al., 2003, p. 244]. При этом учитывались также неполные черепа, у которых для наблюдения была доступна только одна сторона. Данный способ максимизации числа наблюдений нередко применяется в одонтологических исследованиях фрагментированных скелетных серий [Scott, Turner II, 1997, p. 103–105]. Его использование оправдывается тем, что двусторонняя асимметрия, встречающаяся в распределении некоторых дискрет-но-варьирующих признаков, обычно имеет флуктуирующий характер. Частота встречаемости признаков второй программы вычислялась «per side», т.е. число сторон, где присутствовал признак, делилось на общее число сторон, на которых он поддавался опреде- лению [Козинцев, 1980, с. 86–87; 1988, с. 15]. Для двух признаков (ЗСШ и НО), входящих в обе программы, соответственно подсчитывались два варианта частот.

Мужские и женские черепа анализировались совместно. Хотя половой диморфизм в распределении дискретно-варьирующих признаков, как правило, не имеет определенной направленности, некоторые из них устойчиво чаще встречаются только у одного из полов. Для характеристики объединенной группы по признаку КВШ, частота встречаемости которого у мужчин существенно выше, чем у женщин, использовалась невзвешенная средняя величина мужской и женской подгрупп [Козинцев, 1988, с. 52]. Во всех остальных случаях вычислялись взвешенные средние значения.

Для сравнения были привлечены следующие материалы.

-

I. По программе из 19 признаков:

-

а) близкие к современности группы: Восточной, Южной и Северо-Западной Индии, Афганистана, Израиля, Восточной Европы (Польши, Чехии, Герцеговины, Болгарии, Югославии), Италии, Финляндии, Скандинавии (Норвегии и Швеции), Германии, Франции, Великобритании, Амурского бассейна, а также группы турок (Кипр), греков, русских (Себеж), казахов, японцев, северных китайцев, монголов, бурят, якутов, чукчей, алеутов, азиатских эскимосов, гренландских эскимосов [Hanihara, Ishida, 2001b, p. 704–705; 2001с, p. 723–724; 2001d, p. 270–271; 2001е, p. 285–286];

-

б) древние краниологические серии: неолита Прибайкалья, тагарской культуры, Эквенского могильника (древнеэскимосского), эпохи раннего железа и средних веков с территории Великобритании [Ibid.].

-

II. По программе из шести признаков:

-

а) близкие к современности группы: русских, украинцев, поляков, латышей, литовцев, эстонцев, карел, финнов, ингушей, чеченцев, адыгейцев, абхазов, осетин, армян, турок, болгар, итальянцев [Козинцев, 1988, табл. 3, с. 29; табл. 7, с. 54; табл. 8, с. 60; табл. 12, с. 84; табл. 15, с. 103; Kozintsev, 1992].

-

б) древние краниологические серии: энеолита Туркмении [Козинцев, 1988, табл. 24, с. 151], афанасьевской культуры Горного Алтая и Минусинской котловины (суммарно), андроновской культуры Минусинской котловины, а также Северного, Центрального и Восточного Казахстана (преимущественно алакуль-ского типа) [Громов, 1997, табл. 1, с. 296–297].

При изучении вариабельно сти признаков использовался анализ соответствия (Correspondence analysis) – вариант анализа главных компонент для качественных признаков (STATISTICA), в котором основой для выделения компонент вместо матрицы попарных корреляций признаков служит матрица значений χ2, отражающих величину их попарных различий.

«Биодистанции» между краниологическими сериями устанавливались посредством средней меры расхождения С. Смита (C.A.B. Smith’s mean measure of divergence MMD) [Harris, Sjovold, 2004]. Для визуализации расстояний MMD использовался метод многомерного шкалирования. При этом отрицательные значения к нулю не сводились [Козинцев, 1980, с. 92; Harris, Sjovold, 2004, p. 91].

Результаты и их обсуждение

Краниоскопическая характеристика исследованной серии андроновской культуры приведена в табл. 1.

Общая картина дифференциации 34 краниологических серий по 19 признакам программы Цунехико Ханихары, Хадзимэ Исиды в масштабе Евразии выглядит следующим образом (рис. 1). Первый вектор

Таблица 1. Частота встречаемости краниоскопических признаков у носителей андроновской культуры Алтая

|

№ п/п |

Признак |

Мужчины M ( N ) |

Женщины M ( N ) |

P |

Суммарно M ( n / N ) |

|

1 |

Программа Цунехико Ханихары, Хадзимэ I Метопический шов (sut. metopica) |

Исиды («per cr 0,0476 (42) |

anium») 0 (31) |

– |

0,0430 (4/93) * |

|

2 |

Надглазничное отверстие (for. frontalis) |

0,4390 (41) |

0,5161 (31) |

– |

0,4722 (34/72) |

|

3 |

Добавочное подглазничное отверстие (for. infraorbitale accessorium.) |

0,2286 (35) |

0,2400 (25) |

– |

0,2333 (14/60) |

|

4 |

Заднескуловой шов ≥ 2 мм |

0,1724 (29) |

0,1818 (22) |

– |

0,1765 (9/51) |

|

5 |

Вставочные кости в области: лямбды (os lambdae) |

0,2188 (32) |

0,0370 (27) |

< 0,05 |

0,1356 (8/59) |

|

6 |

астериона (os asterii) |

0,1935 (31) |

0,1786 (28) |

– |

0,1864 (11/59) |

|

7 |

Вормиевы кости: затылочно-сосцевидного шва |

0,0968 (31) |

0,0000 (26) |

– |

0,0526 (3/57) |

|

8 |

теменной вырезки височной кости |

0,1765 (34) |

0,2083 (24) |

– |

0,1897 (11/58) |

|

9 |

Следы зародышевых швов затылочной кости (sut. mendosa) ≥ 10 мм |

0,0882 (34) |

0,0714 (28) |

– |

0,0806 (5/62) |

|

10 |

Слияние овального и остистого отверстий |

0,1081 (37) |

0,0370 (27) |

– |

0,0781 (5/64) |

|

11 |

Отверстие в барабанной пластинке (for. tympanicum) |

0,0000 (40) |

0,1563 (32) |

< 0,05 |

0,0694 (5/72) |

|

12 |

Предмыщелковые бугорки (tuberculum praecondylare) |

0,1333 (30) |

0,2083 (24) |

– |

0,1667 (9/54) |

|

13 |

Третий мыщелок (condylus tertius) |

0,0000 (32) |

0,0417 (24) |

– |

0,0179 (1/56) |

|

14 |

Разделение перегородкой яремного отверстия (for. jugulare |

0,1481 (27) |

0,3158 (19) |

– |

0,2174 (10/46) |

|

15 |

bipartitum) Разделение канала подъязычного нерва перегородкой (can. |

0,2609 (46) |

0,2308 (26) |

– |

0,2500 (18/72) |

|

16 |

hypoglossalis bipartitum) Мыщелковый канал, открытый в полость черепа (can. condylaris) |

0,6800 (25) |

0,9091 (22) |

– |

0,7872 (37/47) |

|

17 |

Медиальный небный канал (can. palatinus medialis) |

0,0323 (31) |

0,050 (20) |

– |

0,0392 (2/51) |

|

18 |

Дополнительное подбородочное отверстие (for. mentale acces.) |

0,0571 (35) |

0,0000 (23) |

– |

0,0345 (2/58) |

|

19 |

Челюстно-подъязычный канал (can. mylohyoideus) |

0,1081 (37) |

0,1818 (22) |

– |

0,1356 (8/59) |

|

20 |

Программа А.Г. Козинцева (« Надглазничное отверстие (for. frontalis) |

er side») 0,2750 (80) |

0,3966 (58) |

– |

0,3261(45/138) |

|

21 |

Подглазничный узор типа II |

0,3404 (47) |

0,4242 (33) |

– |

0,3750 (30/80) |

|

22 |

Клиновидно-верхнечелюстной шов |

0,5233 (86) |

0,0926 (54) |

< 0,01 |

0,3079 (140) |

|

23 |

Заднескуловой шов ≥ 2 мм |

0,1220 (41) |

0,1143 (35) |

– |

0,1184 (9/76) |

|

24 |

Затылочный индекс |

0,3077 (13) |

0,0000 (6) |

– |

0,2105 (4/19) |

|

25 |

Индекс поперечного небного шва |

0,6226 (53) |

0,4688 (32) |

– |

0,5647 (48/85) |

Примечание : M – средняя частота признака в долях единицы, N – число наблюдений, n – число положительных случаев (присутствие признака); P – достоверность различий между мужчинами и женщинами.

*С учетом дополнительных экземпляров лобной кости.

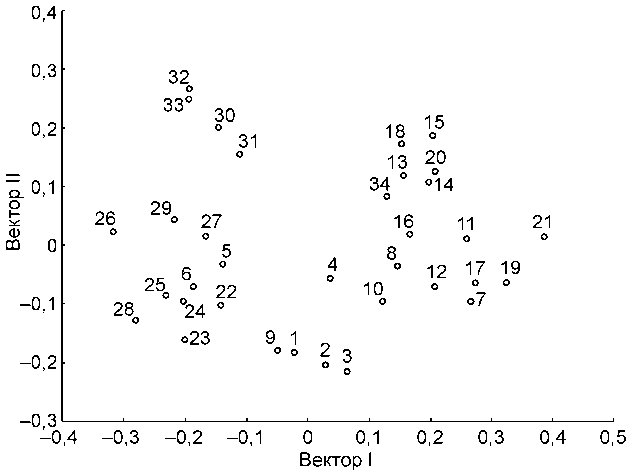

Рис. 1. Результаты анализа соответствия краниологических серий по 19 признакам программы Цунехико Ханикары, Хадзимэ Исиды.

1 - Восточная Индия, 2 - Южная Индия, 3 - Северо-Западная Индия, 4 - Афганистан, 5 - тагарская культура, 6 - Казахстан, 7 - Израиль, 8 - турки (Кипр), 9 - русские, 10 - греки, 11 - вос-точноевропейцы, 12 - итальянцы, 13 - финны, 14 - скандинавы, 15 - немцы, 16 - французы, 17-21 - территория Великобритании, 22 - японцы, 23 - северные китайцы, 24 - монголы, 25 - буряты, 26 - бассейн Амура, 27 - неолит Прибайкалья, 28 - якуты, 29 - Эквенский могильник, 30 - азиатские эскимосы, 31 - гренландские эскимосы, 32 - чукчи, 33 - алеуты, 34 - андроновская культура Алтая.

(31,5 % общей вариабельности, или инерции, признаков) противопоставляет европеоидов (положительная ось) и монголоидов (отрицательная ось). В европеоидных группах более часто встречаются метопический шов, следы зародышевых швов затылочной кости, вставочная кость лямбды и астериона, предмыщелковые бугорки; в монголоидных - заднескуловой шов, добавочное подбородочное отверстие, отверстие в барабанной пластинке, вормиева кость затылочно-сосцевидного шва, надглазничное отверстие (табл. 2). Показательно, что в монголоидном направлении уклоняются также и некоторые европеоидные группы, а именно: тагарцы, русские, индусы и афганцы. Если у русских и тагарцев наличие слабой монголоидной примеси не исключается, то сдвиг в этом направлении популяций Индии и Афганистана можно объяснить иначе. Известно, что в одонтологическом комплексе признаков помимо европеоидных и монголоидных маркеров выделяются также западные и восточные [Зубов, Халдеева, 1993, с. 129-131]. Повышенная (в масштабе европеоидных значений) частота встречаемости ряда восточных признаков (лопатообразной формы верхних медиальных резцов, дистального гребня тригонида первого нижнего моляра) характерна для южных европеоидов. По-види-мому, аналогичное распределение имеют и некоторые краниоскопические признаки. Таким образом, можно заключить, что первый вектор дифференцирует группы в направлении с востока на запад.

Таблица 2. Результаты анализа соответствия 34 групп. Нагрузки признаков программы Цунехико Ханихары, Хадзимэ Исиды по I и II векторам

|

Признак |

I |

II |

|

Медиальный небный канал |

0,14 |

–0,19 |

|

Разделение канала подъязычного нерва перегородкой |

0,09 |

0,00 |

|

Предмыщелковые бугорки |

0,20 |

–0,15 |

|

Третий мыщелок |

–0,00 |

–0,17 |

|

Разделение перегородкой яремного отверстия |

0,06 |

0,12 |

|

Челюстно-подъязычный канал |

0,13 |

0,48 |

|

Отверстие в барабанной пластинке |

–0,27 |

–0,07 |

|

Слияние овального и остистого отверстий |

0,07 |

0,14 |

|

Метопический шов |

0,56 |

–0,12 |

|

Заднескуловой шов ≥ 2 мм |

–0,33 |

–0,12 |

|

Следы зародышевых швов затылочной кости ≥ 10 мм |

0,31 |

–0,04 |

|

Мыщелковый канал, открытый в полость черепа |

0,03 |

–0,03 |

|

Надглазничное отверстие |

–0,17 |

0,06 |

|

Добавочное подглазничное отверстие |

0,01 |

0,23 |

|

Добавочное подбородочное отверстие |

–0,33 |

–0,03 |

|

Вставочная кость лямбды |

0,27 |

–0,21 |

|

Вставочная кость теменной вырезки височной кости |

0,04 |

–0,08 |

|

Вставочная кость астериона |

0,26 |

–0,01 |

|

Вормиева кость затылочно-сосцевидного шва |

–0,22 |

–0,05 |

Второй вектор (14,2 % инерции), на одном полюсе которого располагаются чукчи, алеуты, эскимосы (среди монголоидов) и финны, скандинавы, англичане (среди европеоидов), на другом - северные китайцы, японцы, якуты, буряты, монголы (среди монголоидов) и индусы, греки, израильтяне, турки (среди европеоидов), судя по всему, дифференцирует группы в направлении с севера на юг (рис. 1). В южных сериях чаще встречается вставочная кость лямбды, медиальный небный канал, третий мыщелок и предмыщел-ковые бугорки, в северных/центральных - челюстно-подъязычный канал и добавочное подглазничное отверстие (табл. 2). В данной системе координат носители андроновской культуры Алтая занимают место среди европеоидов, между группами южного и север-ного/центрального происхождения.

Как известно, результаты компонентного анализа зависят не только от набора признаков, но и от масштаба сравнения. Чем более разнообразные группы сопоставляются, тем больше частных деталей при-

Таблица 3. Результаты анализа соответствия 21 группы. Нагрузки признаков программы Цунехико Ханихары, Хадзимэ Исиды по I, II и III векторам

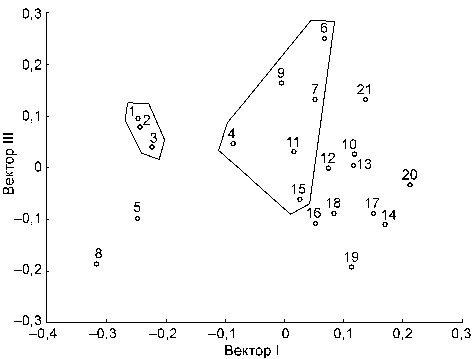

Рис. 2. Результаты анализа соответствия европеоидных групп по 19 признакам программы Цунехико Ха-никары, Хадзимэ Исиды.

1 – Восточная Индия, 2 – Южная Индия, 3 – Северо-Западная Индия, 4 – Афганистан, 5 – тагарская культура, 6 – Израиль, 7 – турки (Кипр), 8 – русские, 9 – греки, 10 – восточноевро-пейцы, 11 – итальянцы, 12 – финны, 13 – скандинавы, 14 – немцы, 15 – французы, 16–20 – территория Великобритании, 21 – андроновская культура Алтая.

Обведены близкие к современности группы южного происхождения.

правленных тенденций отражает смешанный характер данной группы.

Для расчета расстояний MMD между группами (табл. 4) были выбраны 12 признаков, проявляющих наибольшую вариабельность в пределах европеоидного расового ствола (№ 1, 4–7, 9–11, 14, 15, 18, 19). Судя по расположению групп в пространстве I и III измерений (рис. 3, б ), которое почти в точности воспроизводит расположение групп в плоскости I и III векторов при анализе соответствия по 19 признакам (см. рис. 2), первая ось отражает изменчивость в направлении восток–запад, третья – в направлении север–юг. В то же время вариабельность по второй оси интерпретировать сложнее. На одном из ее полюсов располагаются группы с территории Великобритании и Израиля, на другом – финны, скандинавы и турки Кипра (рис. 3, а ). Скорее всего, данное направление изменчивости отражает локальную специфику в распределении метопического шва. Как отмечалось, этот признак часто встречается в древнеземледельческих центрах [Козинцев, 1988, с. 25], однако наибольшее распространение он получает на территории Великобритании, по-видимому, под влиянием изоляции [Hanihara, Ishida, 2001с, p. 710]. Координаты серии андроновской культуры Алтая в пространстве первой (запад–восток) и третьей (север–юг) осей характеризуют ее как занимающую промежуточное положение, обусловленное сочетанием западных и южных особенностей (рис. 3, б ).

Таблица 4. Расстояния MMD между группами, вычисленные

|

№ п/п |

Группа |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

1 |

Восточная Индия |

0 |

|||||||

|

2 |

Южная Индия |

–0,011 |

0 |

||||||

|

3 |

Северо-Западная Индия |

–0,005 |

–0,003 |

0 |

|||||

|

4 |

Афганистан |

0,004 |

0,004 |

0,017 |

0 |

||||

|

5 |

Тагарская культура |

0,022 |

0,030 |

0,041 |

0,016 |

0 |

|||

|

6 |

Израиль |

0,023 |

0,029 |

0,024 |

0,031 |

0,081 |

0 |

||

|

7 |

Турки (Кипр) |

0,050 |

0,041 |

0,070 |

0,017 |

0,029 |

0,039 |

0 |

|

|

8 |

Русские (Себеж) |

0,031 |

0,024 |

0,037 |

0,035 |

0,028 |

0,107 |

0,063 |

0 |

|

9 |

Греки |

0,014 |

0,010 |

0,019 |

0,003 |

0,023 |

0,007 |

–0,013 |

0,050 |

|

10 |

Восточноевропейцы |

0,033 |

0,033 |

0,041 |

–0,004 |

0,058 |

0,006 |

0,022 |

0,071 |

|

11 |

Итальянцы |

0,047 |

0,037 |

0,056 |

0,009 |

0,065 |

0,020 |

0,000 |

0,071 |

|

12 |

Финны |

0,049 |

0,050 |

0,056 |

0,020 |

0,050 |

0,034 |

0,030 |

0,083 |

|

13 |

Скандинавы |

0,050 |

0,047 |

0,062 |

0,019 |

0,035 |

0,024 |

–0,012 |

0,080 |

|

14 |

Немцы |

0,073 |

0,064 |

0,069 |

0,034 |

0,071 |

0,044 |

0,023 |

0,086 |

|

15 |

Французы |

0,025 |

0,019 |

0,025 |

–0,006 |

0,034 |

0,018 |

0,004 |

0,031 |

|

16 |

Территория Великобритании, 1 |

0,054 |

0,049 |

0,038 |

0,008 |

0,078 |

0,028 |

0,066 |

0,066 |

|

17 |

Территория Великобритании, 2 |

0,039 |

0,036 |

0,047 |

–0,014 |

0,043 |

0,042 |

0,033 |

0,081 |

|

18 |

Территория Великобритании, 3 |

0,050 |

0,048 |

0,036 |

0,035 |

0,074 |

0,018 |

0,056 |

0,061 |

|

19 |

Территория Великобритании, 4 |

0,064 |

0,061 |

0,065 |

0,026 |

0,064 |

0,055 |

0,057 |

0,064 |

|

20 |

Территория Великобритании, 5 |

0,074 |

0,072 |

0,063 |

0,051 |

0,099 |

0,020 |

0,060 |

0,118 |

|

21 |

Андроновская культура Алтая |

0,053 |

0,059 |

0,075 |

0,023 |

0,062 |

0,032 |

0,040 |

0,106 |

Примечание : курсивом выделены статистически значимые расстояния.

Рис. 3. Результаты многомерного шкалирования таксономических расстояний между группами.

Усл. обозн. см. рис. 2.

Таким образом, результаты анализа соответствия групп по 19 признакам и многомерного шкалирования таксономических расстояний (MMD), рассчитанных с учетом 12 наиболее вариабельных признаков, практически совпадают.

Из шести признаков программы А.Г. Козинцева для анализа европеоидов наибольшее значение, по-видимому, имеет комбинация признаков ПГУ II и ЗСШ (т.н. североевразийский индекс), которая позволяет дифференцировать южные и северные группы, на основе 12 признаков программы Цунехико Ханихары, Хадзимэ Исиды

|

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

20 |

21 |

|

0 |

||||||||||||

|

0,003 |

0 |

|||||||||||

|

0,004 |

0,005 |

0 |

||||||||||

|

0,017 |

0,020 |

0,059 |

0 |

|||||||||

|

0,010 |

0,014 |

0,023 |

–0,007 |

0 |

||||||||

|

0,025 |

0,005 |

0,034 |

0,019 |

0,005 |

0 |

|||||||

|

–0,012 |

–0,013 |

0,004 |

0,012 |

0,009 |

–0,008 |

0 |

||||||

|

0,032 |

0,012 |

0,025 |

0,054 |

0,054 |

0,043 |

0,004 |

0 |

|||||

|

0,022 |

–0,003 |

0,034 |

0,008 |

–0,001 |

0,000 |

–0,000 |

0,037 |

0 |

||||

|

0,021 |

0,007 |

0,030 |

0,048 |

0,039 |

0,018 |

–0,004 |

0,004 |

0,032 |

0 |

|||

|

0,036 |

0,015 |

0,038 |

0,049 |

0,037 |

0,031 |

0,003 |

0,020 |

0,012 |

0,011 |

0 |

||

|

0,027 |

0,007 |

0,045 |

0,034 |

0,021 |

0,008 |

0,012 |

0,040 |

0,007 |

0,007 |

0,025 |

0 |

|

|

0,004 |

0,002 |

0,038 |

0,028 |

0,029 |

0,047 |

0,019 |

0,065 |

0,014 |

0,045 |

0,039 |

0,021 |

0 |

а вернее сказать, южные и неюжные, поскольку в число последних включаются не только северные, но и центрально-европейские. У южных европеоидов значения ЗСШ выше, а ПГУ II ниже, чем у северных или центральных [Козинцев, 1988, с. 86]. ЗИ у европеоидов оказывается наиболее вариабельным признаком, однако никаких закономерностей в его изменчивости обнаружить не удалось [Там же, с. 39], поэтому в дальнейшем анализе он не учитывается.

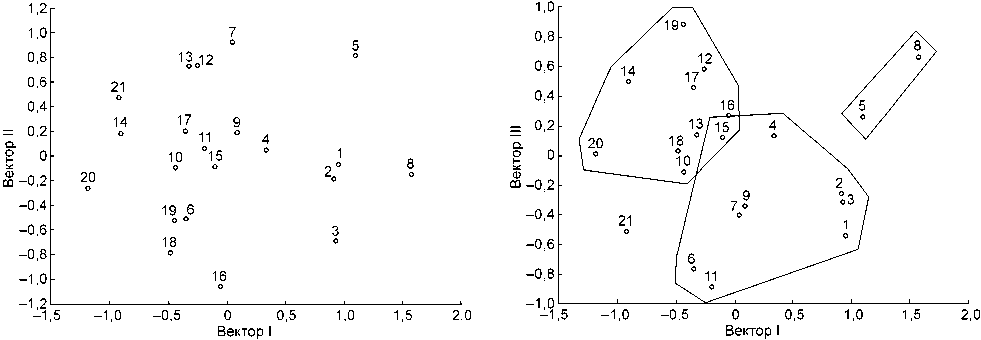

Анализ соответствия древних и современных европеоидных групп по пяти краниоскопическим признакам (рис. 4) показал, что первый вектор, с которым связано 33,5 % общей вариабельности (инерции) признаков, фактически ранжирует популяции по величине «североевразийского индекса». Он противопоставляет южные (ингуши, чеченцы, адыгейцы, абхазы, осетины, армяне, турки, болгары, арабы, энеолитиче-ское население Туркмении) и северные/среднеевро-пейские (эстонцы, карелы, финны, литовцы, поляки, русские, украинцы) группы. Зона трансгрессии между ними невелика. Территориальные группы носителей андроновской культуры обнаруживают существенную вариабельность по первому вектору. Наиболее выражены различия между алтайской и минусинской се- риями: первая попадает в область «южных» значений, вторая – «северных». Казахстанская серия занимает неопределенное положение в зоне трансгрессии. Черепа носителей афанасьевской культуры южной ориентации в краниоскопическом комплексе признаков не обнаруживают. Таким образом, можно заключить, что андроновское население Алтая имеет сходство с южными европеоидными группами и этим отличается как от других территориальных групп андроновцев, в первую очередь Минусинской котловины, так и от носителей афанасьевской культуры.

Результаты изучения краниоскопических особенностей андроновского населения Алтая на основе разных методических подходов в значительной мере совпадают, хотя выявляются и некоторые различия. В комплексе из 19 признаков программы Цунехико Ханихары, Хадзимэ Исиды находит отражение как южная, так и западная составляющая генетических связей алтайских андроновцев, тогда как в комплексе из шести признаков программы А.Г. Козинцева проявляется только южная тенденция. Остается неясным, с чем это связано – с различиями в наборе признаков или в сравнительном материале, задающем «систему координат».

а

0,25

0,15

0,10

= 0,05

ф 0

CD

-0,05

-0,10

-0,15

ипнш

квш

НО

ПГУ II

-О 20----------------1----------------1----------------1----------------1----------------1----------------1----------------1

-0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0 0,1 2,0

Вектор I

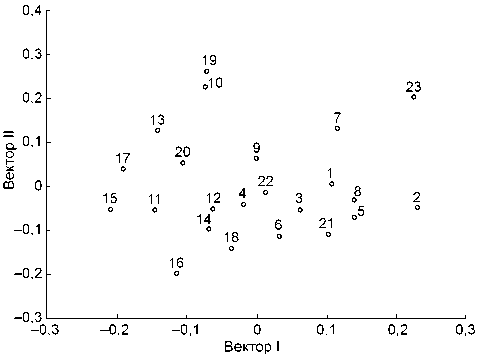

Рис. 4. Результаты анализа соответствия краниологических серий по пяти признакам программы А.Г. Козинцева. а – положение серий в пространстве I и II векторов: 1 – русские, 2 – украинцы, 3 – поляки, 4 – латыши, 5 – литовцы, 6 – эстонцы, 7 – карелы, 8 – финны, 9 – ингуши, 10 – чеченцы, 11 – адыгейцы, 12 – абхазы, 13 – осетины, 14 – армяне, 15 – турки, 16 – болгары, 17 – арабы, 18 – итальянцы, 19 – энеолит Туркмении, 20 – андроновская культура Алтая, 21 – андроновская культура Минусинской котловины, 22 – андроновская культура Казахстана, 23 – афанасьевская культура; б – вариабельность признаков.

Генетическое влияние южных европеоидов прослеживается не только в краниоскопической, но и в одонтологической характеристике носителей андро-новской культуры Алтая [Тур, 2009]. Вместе с тем по краниометрическому комплексу признаков эта группа ближе к протоевропеоидам [Козинцев, 2008, с. 143]. В ее составе выделяются два морфологических варианта – «протоевропейский» и «средиземноморский», которые различаются размерами и пропорциями лицевого и мозгового отделов [Дрёмов, 1997, с. 94–95; Солодовников, 2005, с. 133–135]. Однако присутствие «средиземноморского» компонента фиксируется в основном на уровне внутригрупповой вариабельности признаков и слабо влияет на средние краниометрические характеристики группы. В итоге получается, что по краниометрическим данным алтайские андроновцы «протоевропейцы», а по краниоскопическим и одонтологическим – «южные европеоиды». Подобные противоречия между дискретными и количественными признаками отмечались и в других группах смешанного происхождения [Irish, Konigsberg, 2007, p. 152]. Возможно, это объясняется различиями в механизмах наследования дискретно и непрерывно варьирующих признаков. Судя по всему, краниометрические и краниоскопические/ одонтологические признаки отражают разные хронологические срезы в генетических взаимоотношениях популяций.

Вопрос о происхождении «средиземноморского» компонента в составе андроновского населения Алтая остается открытым. Высказывались предположения о смешении алтайских андроновцев-федоровцев с андроновцами-алакульцами Казахстана или с потом- ками елунинцев [Дрёмов, 1997, с. 95–96; Солодовников, 2005, с. 139, 142], однако ни по археологическим, ни по антропологическим данным эти версии пока не получили убедительного подтверждения. Необходимо дальнейшее накопление материалов.

Заключение

Изучение краниоскопических особенностей носителей андроновской культуры Алтая с использованием двух разных методических подходов дало сходные результаты. Оба комплекса признаков в той или иной мере отражают генетическое влияние южных европеоидов. Это совпадает с результатами одонтологического исследования и расходится с результатами краниометрического анализа данной группы, что, по-видимому, обусловлено ее метисным происхождением.