Краниотомия в лечебной практике носителей археологических культур: случай прижизненной трепанации в эпоху поздней бронзы на юге Сибири

Автор: Чикишева Т.А., Кривошапкин А.Л., Поздняков Д.В., Волков П.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология и палеогенетика

Статья в выпуске: 1 т.46, 2018 года.

Бесплатный доступ

Исследована полная трепанация с удалением внутренней костной пластинки на черепе мужчины ок. 35 лет из погр. 14 на археологическом комплексе Анжевка в Красноярско-Канской лесостепи, датированном эпохой поздней бронзы (первая треть Iтыс. до н.э.). Часть захоронений комплекса, в т.ч. с трепанированным черепом, имеет следы особых постпогребальных обрядов. Комбинация краниометрических и одонтологических характеристик погребенного мужчины соответствует палеосибирскому или байкальскому антропологическому типу. Дифференциальная диагностика пораженного участка черепа с использованием методов макро- и микроскопии, а также многосрезовой компьютерной томографии позволила установить, что данная трепанация была выполнена для лечения остеомиелитического поражения теменной кости с развитием эпидурального абсцесса (эмпиемы). Его причиной стал открытый вдавленный перелом левой теменной кости орудием с небольшой площадью соприкосновения. В современной криминальной практике такие «дырчатые» повреждения черепа возникают при ударе молотком. Это объясняет отсутствие линейных переломов теменной кости от зоны трепанации. Краниотомия с удалением остеомиелитического очага и опорожнением эпидурального абсцесса привела к длительному сохранению жизни пациента. Результаты трасологического анализа свидетельствуют о том, что отверстие было выполнено методом скобления ножом, а для подъема фрагментов кости и их последующего удаления применялся четырехгранный тонкий инструмент. Можно предположить, что справиться с далеко зашедшим инфекционным процессом древнему целителю помогло использование бронзовых инструментов, обладающих антисептическими свойствами.

Эпоха поздней бронзы, истинная трепанация, многосрезовая компьютерная томография, эпидуральный абсцесс

Короткий адрес: https://sciup.org/145145849

IDR: 145145849 | УДК: 572.71 | DOI: 10.17746/1563-0102.2018.46.1.133-143

Текст научной статьи Краниотомия в лечебной практике носителей археологических культур: случай прижизненной трепанации в эпоху поздней бронзы на юге Сибири

Часть следов прижизненных манипуляций на черепах из археологических погребений связана с операцией, в ходе которой производится вскрытие черепной коробки. Феномен прижизненной краниотомии с благоприятным исходом известен уже с ранних периодов человеческой истории, начиная с ее мезолитического этапа (ок. 12–10 тыс. л.н.) [Гойхман, 1966; Crubezy et al., 2001; Lillie, 2003]. По данным П. При-орески, в археологических погребениях на территории Евразии, Северной Африки и Америки найдено более 15 тыс. трепанированных черепов и, судя по изменениям на краях трепанационных отверстий, операции на многих из них однозначно были выполнены при жизни индивидов [Prioreschi, 1996, p. 22]. Согласно статистическим данным о выживании прооперированных людей, в мезолите и неолите смертность от трепанаций составляла ок. 10 %, в эпоху бронзы – ок. 30 % [Медникова, 2004, с. 53]. Это дает основание предположить, что древние целители не только успешно справлялись с техническими сложностями вскрытия черепа, но и владели методами обезболивания, остановки кровотечения из обильно кровоснабжаемых мягких тканей покровов черепа и ко сти, а также умели предупреждать развитие инфекции в ране.

Первый вопрос, который ставится исследователями при изучении случаев краниотомии, относится к мотивации прижизненного инвазивного вмешательства в костную ткань черепа человека, поскольку процедура трепанации не является безопасной и абсолютно безвредной даже при современном уровне развития нейрохирургических технологий [Krivoshapkin et al., 2014]. В основном рассматриваются три группы причин – терапевтическая, магико-ритуальная и комбинированная [Lisowski, 1967; Prioreschi, 1991]. К первой относятся случаи лечения травм (переломов, ран), неврологических симптомов повышенного внутричерепного давления, опухолей или инфекций. Данные заболевания оставляют однозначно интерпретируемые следы на черепных костях. Хотя и при самом детальном исследовании таких следов существует опасность поменять местами причину и последствие операции, как это было сделано в случае [Slepchenko et al., 2017], пересмотру которого посвящена наша работа.

Магико-ритуальные трепанации, прижизненные и посмертные, преследовали несколько целей. Они открывали вход/выход каким-то сущностям непрояв-ленного мира или духам. Отделенный от черепа кусочек костной ткани мог использоваться как амулет или оберег. Выполненные при жизни трепанационные отверстия обеспечивали доступ к отделам мозга, воздействуя на которые древние маги могли изменить психический статус человека, т.е. его поведение и сознание. Такие трепанации трудно идентифицировать. Если на ко стях нет патологий и отсутствуют признаки перестройки костной ткани вокруг отверстия, то нельзя уверенно сказать, прижизненные они или посмертные, ведь человек мог умереть во время операции. Кроме того, краниотомия, проведенная для решения лечебной задачи при некоторых заболеваниях, не приводящих к изменениям костной ткани черепа (например, для извлечения гельминта из мозга), может быть ошибочно объяснена магико-ритуальными целями. Широкий спектр модификаций имеют символические трепанации, являющиеся частью обряда инициации, который знаменует переход индивидуума на новую ступень развития в социуме. Как правило, они выполняются без прободения кости [Медникова, 2001, с. 125–131; 2003].

Комбинированная группа причин предполагает тесное переплетение лечебных и магико-ритуаль-ных аспектов хирургического воздействия на череп. Единственной возможностью для однозначной констатации магико-ритуального компонента в процедуре трепанации является археологический контекст погребения, выявление особенностей обряда, выделяющих его из основной массы захоронений.

На территории Евразии черепа со следами прижизненной краниотомии обнаружены в погребениях от мезолита до Средневековья (см., напр.: [Гойхман, 1966; Медникова, 2001; Чикишева, Зубова, Криво-шапкин и др., 2014; Чикишева, Кривошапкин, 2017; Crubezy et al., 2001; Lillie, 2003; Lorkiewicz et al., 2005; Weber, Wahl, 2006; Erdal Y.S., Erdal Ö.D., 2011; Kangxin, Xingcan, 2007; Papagrigorakis et al., 2014; Gresky et al., 2016; Slepchenko et al., 2017]). В боль- шинстве случаев, когда исследователи (в основном физические антропологи) при изучении завершенных прижизненных трепанаций, не связанных с лечением травм, не могли прийти к однозначному заключению о побудительной причине этих операций, они относили их к манипуляциям магико-ритуального характера [Gresky et al., 2016]. Нам представляется, что роль ритуального компонента в мотивации прижизненного вскрытия черепной коробки в древних обществах несколько преувеличена. Опубликованные нами ранее случаи трепанаций черепов из погребений эпохи бронзы и раннего железа на юге Сибири (а это практически весь материал с прижизненными краниотомиями) не давали оснований сомневаться в их лечебном предназначении [Чикишева, Зубова, Криво-шапкин и др., 2014; Чикишева, Кривошапкин, 2017].

Одна из последних таких находок, относящихся к населению эпохи бронзы рассматриваемого региона, была исследована С.М. Слепченко [Slepchenko et al., 2017]. Мы получили возможность изучить этот трепанированный череп и сочли необходимым изложить итоги проведенной нами его дифференциальной диагностики, трасологического анализа, а также дать более детальное описание археологического и антропологического контекста находки.

Археологический контекст погребения*

Череп со следами трепанации обнаружен при проведении спасательных археологических раскопок под г. Канском Красноярского края в 2015 г. Официальное наименование объекта – «Анжевка. Стоянка Нефтепровод-2 (Новосмоленка-2)», краткое название, используемое в литературе, – «Нефтепровод-2». Он расположен в Иланском р-не Красноярского края, в 1,8 км к югу от бывшей д. Анжевка, в 4,3 км к юго-западу от с. Карапсель, на правом берегу р. Кан в 3 км выше по течению от современных границ г. Канска. Авторы раскопок склонны рассматривать этот объект как часть Анжевского комплекса археологических памятников, датируемых от эпохи верхнего палеолита до этнографической современности.

При спасательных раскопках зафиксированы погребения, расположенные в одиночку и группами на двух уровнях – нижнем (надпойменном) и верхнем террасоувалах. На стоянке Нефтепровод-2 обнаружено 14 грунтовых погребений, наибольшая группа которых сосредоточена на небольшой площадке в центре нижнего террасоувала. Большинство из них содержало целые костяки. Погребенные были уло- жены в вытянутом положении на спине, преимущественно головой на юго-восток, вверх по течению р. Кан. Очертания могильных ям в плане выделяются в нескольких случаях. Кровля отдельных погребений маркируется каменной кладкой. Погребальный инвентарь включает бронзовые ножи, костяные кинжалы, каменные орудия и бронзовые украшения. Часть погребений представлена фрагментами костей, компактно сложенных в небольшом углублении, в т.ч. под каменной кладкой. На отдельных костях и камнях наблюдаются следы высокотемпературного воздействия. По сопроводительному инвентарю и материалам слоя, на котором фиксируется кровля могильных ям, основная группа погребений предварительно датирована эпохой поздней бронзы (первая треть I тыс. до н.э.).

Погребение 14, в котором обнаружен трепанированный череп, приурочено к горизонту 4. Объект представляет собой яму сложной формы с неясными границами. Ее размеры 1,5 × 2,0 м, глубина 0,4 м. Заполнение ямы – серая (до черного) и бурая супесь. Археологический материал представлен каменными артефактами, фаунистическими остатками, костяными и бронзовыми орудиями. Также в заполнении ямы были обнаружены разрозненные антропологические останки, в т.ч. нижняя челюсть и череп. На подбородочной части челюсти имеется зеленое пятно от контакта с бронзой. Череп был расположен вертикально и ориентирован лицевым отделом на юго-восток. Под ним обнаружено скопление артефактов, состоящее из костяного кинжала карасукского облика, составного коленчатого ножа, двух наконечников стрел. Кинжал располагался горизонтально, острием на юго-восток; параллельно ему лежал составной коленчатый нож, обращенный лезвием на северо-восток; наконечники были уложены на кинжал в районе острия.

Антропологическая характеристика черепа

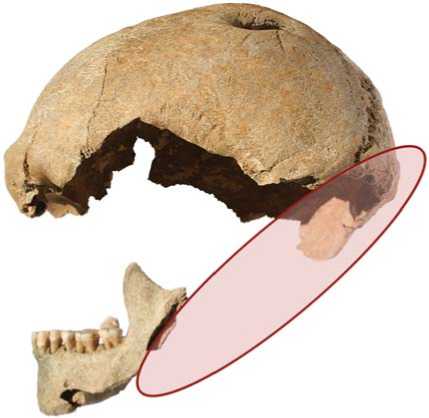

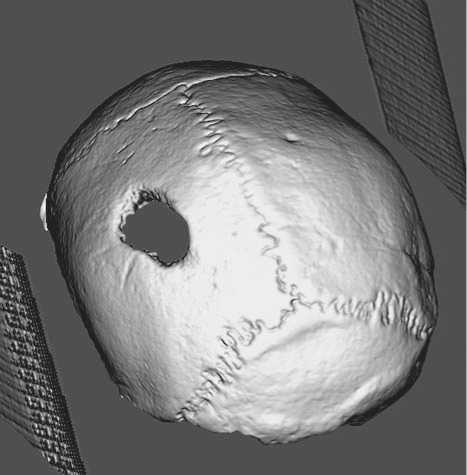

Череп принадлежал мужчине, умершему в возрасте ок. 35 лет (рис. 1), о чем свидетельствует незавершенная облитерация швов эндокрана и умеренная стерто сть зубов (балл 3 на резцах, клыках и премолярах, балл 4 на молярах). Лицевой отдел разрушен и представлен фрагментами. Основание черепа выломано нанесением нескольких ударов тяжелым предметом по затылочной кости с внешней стороны (рис. 2) и отсутствует в погребении. Следов непосредственного контакта использованного орудия и ко сти не выявлено. Это предполагает, что удары наносились на некотором расстоянии от края излома, имеющего неровный, рваный характер. Вероятно, под воздействием этих ударов разрушению подверглась и нижняя челюсть: были отбиты суставные отростки и боковые части тела до уровня моляров

Рис. 1. Череп из погр. 14 на памятнике Анжевка ( а ) и его внутренняя поверхность ( б ).

Рис. 2. Следы разрушения основания черепа с указанием направлений ударов ( а ) и характер излома кости ( б ).

Рис. 3. Реконструкция плоскости нанесения ударов для посмертного разрушения черепа.

на половину его высоты (рис. 3, 4). Характер сломов с обеих сторон может свидетельствовать о том, что нижняя челюсть была отделена от основания черепа выламыванием. Интенсивность разрушений на левой стороне выше, чем на правой.

Все манипуляции с останками погребенного (нарушение комплектности скелета, расположение оставленных костей вне анатомического порядка, разрушение черепа и установление его вертикально на фрагмен-

Рис. 4. Следы излома на нижней челюсти с указанием направлений ударов.

тах посткраниальных костей над скоплением погребального инвентаря) проводились после их частичного скелетирования. Судя по характеру сколов, кость не была сухой, сохранила свою пластичность. Возможно, мы имеем дело с обрядом постингумационно-го проникновения в могилу, широко распространенным у разных племен и народов как в древности, так и в этнографической современности. В Южно-Сибирском регионе такой обряд всесторонне проанализирован на материалах погребальных комплексов эпохи бронзы Обь-Иртышского междуречья, в т.ч. относящихся к ирменской культуре на всем ее ареале, включая Томское Приобье (могильник Еловка II) [Бондаренко, 2016, с. 14–30], где ее носители взаимодействовали с кара-сукским населением [Матющенко, 1974, с. 158]. Для восточных районов Южной Сибири (приенисейские степи, Минусинская котловина, тувинские нагорья) подобной систематизации нарушенных погребений проведено не было, что не означает отсутствие данного феномена на этой территории.

Набор доступных нам краниометрических характеристик весьма ограничен:

-

1. Продольный диаметр188

-

8. Поперечный диаметр140

-

9. Наименьшая ширина лба89,1

-

10. Наибольшая ширина лба115

-

29. Лобная хорда101

-

30. Теменная хорда113

-

26. Лобная дуга119

-

27. Теменная дуга127

-

11. Ширина основания черепа127

-

12. Ширина затылка128

-

45. Скуловой диаметр137

-

43. Верхняя ширина лица107

-

77. Назомалярный угол152,4

-

61. Ширина альвеолярной дуги64

-

63. Ширина неба35

-

67. Передняя ширина нижней челюсти46

-

69. Высота симфиза нижней челюсти32

Высота поперечного изгиба лба11,2

Угол поперечного изгиба лба151,8

Высота продольного изгиба лба18,6

43 (1). Биорбитальная ширина96,8

Высота назиона над биорбитальной шириной 11,9

-

69 (3). Толщина тела нижней челюсти11

Тем не менее имеющиеся данные позволяют получить представление об антропологическом типе погребенного мужчины. Череп характеризуется большими горизонтальными диаметрами, долихокранным поперечно-продольным указателем (74,5), широким основанием (параметр был нам доступен, т.к. сохранились аурикулярные точки). Контуры свода в вертикальной норме имеют эллипсоидную форму, в латеральной – переходную от эллипсоидной к высокой за счет довольно сильного сагиттального изгиба теменных костей (указатель изгиба 89,0), в затылоч- ной – крышевидную. Контуры положения вертикальных стенок свода трапециевидной формы.

Лобная кость короткая, узкая, с хорошо развитым рельефом надбровья (балл 2) и глабеллярной области (балл 5), слабовыпуклая (указатель выпуклости 18,4), слабоизогнутая (указатель изгиба 84,9), уплощенная в поперечном сечении (угол поперечного изгиба лба 151,8). По визуальному определению вертикальный профиль лба наклонный. Ширина затылка большая; выйные линии формируют мощный валик; наружный затылочный бугор среднеразвитый (балл 2).

Лицевой отдел широкий, сильно уплощенный в горизонтальном плане на уровне назиона. Нижний край грушевидного отверстия имеет форму предносовых ямок, развитие передненосовой ости характеризуется баллом 2. На обеих челюстях отсутствуют торусы. Альвеолярная дуга верхней челюсти средней ширины, небо узкое. Тело нижней челюсти имеет средние размеры. К особенностям можно отнести дополнительное отверстие нижнечелюстного канала (подбородочное отверстие), фиксируемое под основным на правой половине, и гиподонтию третьих моляров. На правой половине верхней челюсти также наблюдается гипо-донтия третьего моляра, тогда как на левой имеется альвеола редуцированного зуба. Правый М1 был утрачен при жизни (удален).

Краниологический комплекс, характеризующий погребенного, отличается от антропологического типа носителей карасукской культуры, связь с которой можно предполагать, основываясь на предварительной датировке погребения и предметах сопроводительного инвентаря. Даже при отсутствии таких ключевых расодифференцирующих признаков, как высота черепной коробки и лицевого отдела, особенности строения носовой области, угол горизонтального профиля средней части лица, он однозначно ближе к представителям монголоидной расы, чем к фенотипически смешанным монголоидно-европеоидным антропологическим типам Ал-тае-Саянского нагорья. В генезисе антропологического облика карасукского населения приняли участие андро-новские популяции, что определило его европеоидность, смягченную автохтонным субстратом потомков носителей окуневской культуры и монголоидными элементами центрально-азиатского происхождения [Рыкушина, 2007, с. 19–20, 91, 123]. Устойчивой чертой антропологического облика карасукцев является брахикрания. Рассматриваемый череп долихокранный.

Из одонтологических особенностей погребенного отметим только те признаки, которые могут сыграть дифференцирующую роль при определении антропологического типа индивида. Прежде всего обращает на себя внимание двойная лопатообразность (лингвальная сторона описывается баллом 3 [Зубов, 2006, с. 36], вестибулярная – баллом 2 [Scott, Turner, 1997, p. 27–28]) сохранившегося верхнего правого медиального резца, что является хорошим признаком принадлежности индивида к монголоидной расе [Зубов, 2006, с. 36]. Верхний латеральный резец бочковидный [Hillson, 1996, p. 19], на вестибулярной стороне имеет углубление V-образной формы с вершиной в центре коронки на середине ее высоты и расходящимися на края зуба гребнями. При обследовании этого резца под микроскопом не обнаружено царапин, которые могли бы свидетельствовать о преднамеренной его обработке. Верхние и нижние моляры не имеют признаков редукции: развитие гипоконуса на М1 и М2 характеризуется максимальным для него баллом 4, а метаконус незначительно уступает по размерам параконусу (балл 2); на М1 развиты пять бугорков. Стилоидных образований и дополнительных бугорков на молярах не обнаружено. Затек эмали (выступ эмали, заходящий между корней на вестибулярной поверхности зуба) сильно выражен (балл 6) и на верхних, и на нижних вторых молярах. Если этот признак описывается баллами 5 и 6, то он может быть использован для индивидуальной диагностики [Зубов, 2006, с. 39]. Такие диагностически значимые элементы строения коронок нижних моляров, как дистальный гребень тригонида и коленчатая складка метаконида, не представляется возможным определить из-за довольно сильной стертости окклюзивной поверхности зубов. Но число бугорков и тип узора фик- сируются: М1 имеет форму «+» 5, правый М2 – «Х» 4, левый – «+» 4. Следует отметить, что узор «+» на первом моляре довольно часто встречается у монголоидов [Там же, с. 56], тогда как «Х» и «+» на вторых молярах в целом характерны для человечества.

Результаты анализа одонтологических материалов подтверждают основанное на краниологических данных предположение о вероятном присутствии в геноме погребенного генов «восточного», или «монголоидного», расового ствола. Мы не предполагаем делать далеко идущие выводы и моделировать какие-либо генетические связи на основе одного черепа фрагментарной сохранности, но считаем необходимым отметить его специфику и указать на морфологические параллели. Характерной особенностью наблюдаемого краниологического комплекса является сочетание долихокрании, висцеральной эуриморфности и горизонтальной уплощенности надорбитной области. Картину дополняет узкая, короткая, слабоизогнутая, слабовыпуклая лобная ко сть и ее наклонное положение на своде черепа. Такая комбинация признаков не встречается в палеоантропологических материалах эпохи бронзы на территории Алтае-Саянского нагорья, но в циркумбайкальском регионе имеет длительную историю, уходящую как минимум в эпоху неолита, и соответствует палеосибирскому, или байкальскому, антропологическому типу.

Трасологический анализ трепанационного дефекта

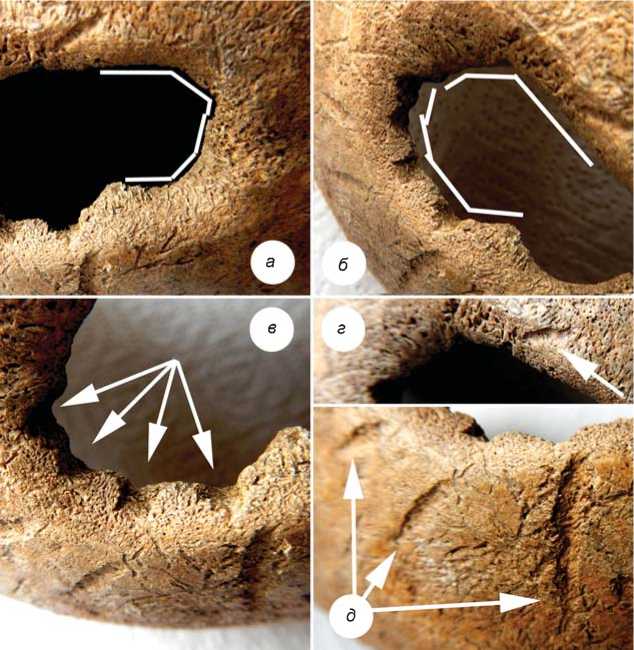

На основе трасологического анализа следов на черепе в области трепанационного дефекта можно сделать предположение, что краниотомия проводилась в два этапа. Начало операции было положено прободением черепной кости в по стериорном отделе формируемого отверстия методом скобления (рис. 5, a ). Судя по характеру следов, можно уверенно предположить использование в качестве хирургического инструмента ножа. Следы резки имеют характерные ступенчатые контуры, что сопоставимо по кинематике с признаками применения однотипных орудий на ра-

Рис. 5. Следы первого ( а ) и второго ( б ) этапов трепанации, отделения вырезанного фрагмента ко сти ( в ) и дополнительные следы в зоне операции ( г, д ).

нее изученных трепанированных черепах из погребений пазырыкской культуры Горного Алтая [Чикишева, Волков, Кривошапкин и др., 2014; Krivoshapkin et al., 2014]. На втором этапе операция проводилась в анте-риорной части отверстия (рис. 5, б ). Судя по следам воздействия на ко стный материал, использовались тот же или аналогичный по метрическим параметрам инструмент и «ступенчатое» скобление ко сти. Вероятно, оперативное вмешательство на втором этапе потребовало от хирурга более быстрых действий при вскрытии черепа. В процессе операции, видимо, для удаления вырезанного фрагмента неоднократно использовался четырехгранный инструмент, следы воздействия которого (рис. 5, в ) прослеживаются по латеральному краю отверстия. Это могло быть «шило» – орудие, широко применявшееся в рассматриваемое время для удаления застрявших камней из копыт лошадей. На поверхности черепа вокруг трепанационного дефекта зафиксированы следы (рис. 5, г, д ), оставленные долотообразным инструментом с притупленным краем.

Дифференциальная диагностика трепанации

Сквозное отверстие на левой теменной кости, в области бугра, имеет овальную форму. Внутренняя пластинка, прилегающая к конвекситальной части черепа, удалена. Максимальные внутренние размеры отверстия 3,4 × 1,8 см. Край дефекта немного скошен за счет вынесения части наружной пластинки, поэтому общие размеры дефекта ко сти составляют 4,4 × 3,2 см. По визуальному наблюдению, структура наружной пластинки изменена в результате воспалительного процесса позади отверстия вплоть до затылочного шва, внутренней – на 2,3 см в переднем, 1,3 см в медиальном и 2,1 см в латеральном направлениях.

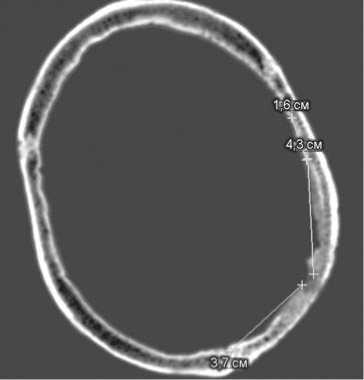

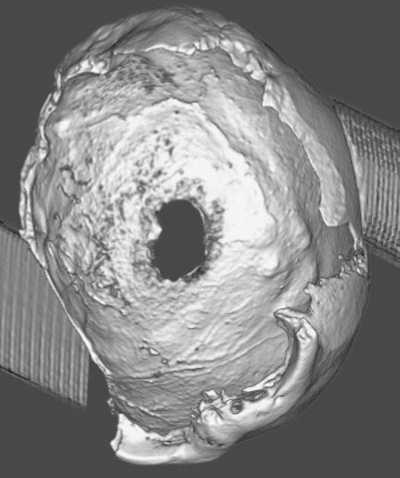

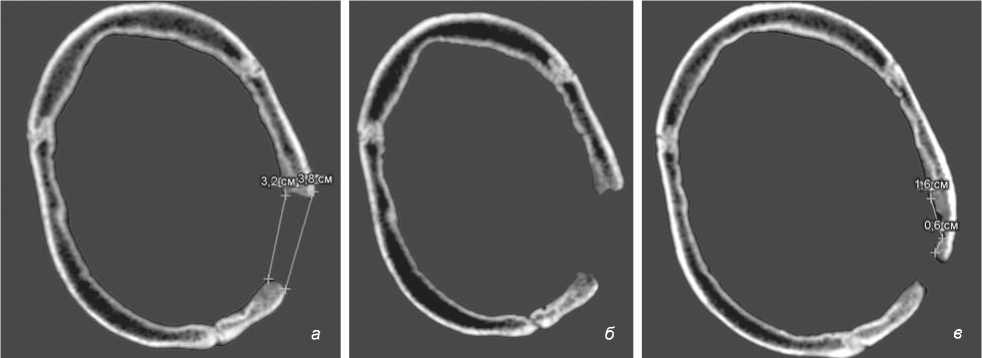

Многосрезовая компьютерная томография (МСКТ) демонстрирует еще более обширное поствоспалительное поражение кости, распространяющееся до сагиттального и коронарного швов, захватывающее губчатое веще ство, внутреннюю и наружную пластинки. Обращает на себя внимание резкое утолщение внутренней пластинки на большом протяжении: 3,7 и 5,9 см в сторону сагиттального и коронарного швов соответственно (рис. 6). Зона явных поствоспалительных поражений ко сти хорошо видна при реконструкции черепа с внутренней стороны (рис. 7). Дефект имеет максимальные размеры по наружной пластинке 3,8 см, по внутренней – 3,2 см (рис. 8, а ). Его края демонстрируют явные признаки новообразования кости, что свидетельствует о заживлении раны и длительной жизни пациента после хирургическо-

Рис. 6. Результат МСКТ черепа: срез, демонстрирующий утолщение внутренней костной пластинки.

Рис. 7. Трехмерная реконструкция по результатам компьютерной томографии конвекситальной части черепа, демонстрирующая масштаб поствоспалительных поражений кости.

го вмешательства (рис. 8, б ). На расстоянии 0,6 см от края дефекта наблюдается узурация костной ткани на протяжении 1,6 см (рис. 8, в ). На теменной кости ниже латеральной границы отверстия определяются следы пропила наружной пластинки в виде лучей. На снимке реконструкции видны два луча (рис. 9), тогда как при визуальном осмотре черепа фиксируются три пропила, хорошо заметные на цифровой фотографии (см. рис. 1, а ).

Рис. 9. Трехмерная реконструкция по результатам компьютерной томографии черепа.

Рис. 8. Результат МСКТ черепа: срезы, демонстрирующие максимальные размеры трепанационного дефекта ( а ), признаки новообразования костной ткани по его краям ( б ) и признаки узурации кости ( в ).

Характер изменений костной ткани свидетельствует о том, что индивид перенес остеомиелитическое поражение теменной кости с развитием эпидурального абсцесса (эмпиемы). Проведенная трепанация с удалением пораженного участка и опорожнением эмпиемы привела к длительному сохранению его жизни.

Эпидуральный абсцесс может вызываться такими болезнями, как острый средний отит и воспалительный процесс в придаточных пазухах носа. Остеомиелит в сочетании с эпидуральной эмпиемой является результатом, как правило, проникающей травмы или хирургического вмешательства. Остеомиелитическое поражение костей черепа может быть и следствием закрытой травмы без кожной раны. Развитие гематомы, образовавшейся между периостом и костью при ударе по голове, и последующее ее инфицирование через волосяные фолликулы обычно приводит к возникновению поверхностного остеомиелита, при котором секвестрация ограничивается наружной пластинкой черепа. Однако это достаточно редкое явление.

При открытом переломе кости или хирургическом вмешательстве вокруг дефекта может развиваться глубокий остеомиелит. Травма вызывает кровоизлияния в губчатое вещество кости, вторичное инфицирование этого слоя с развитием тромбофлебита диплоэтиче-ских вен и нагноения. Тромбофлебит диплоэтических вен ведет к нарушению питания кости, омертвению и отграничению пораженного участка в виде секвестра. Наличие трещин на кости способствует распространению остеомиелита. Открытые вдавленные переломы особенно часто осложняются остеомиелитом и образованием эпидурального абсцесса из-за попадания в рану кусочков кожи, волос и других инфицированных инородных тел. В этой связи принципы современной нейрохирургии требуют обязательную ревизию раны с удалением, как правило, не только инородных тел, но и осколков поврежденной кости.

Подострый или хронический прогрессирующий остеомиелит костей черепа, захватывающий значительные участки, клинически протекает тяжело. На пораженной коже соответственно секвестрации кости открываются свищи. На томограммах черепа кость представляется в виде сегмента с «червоточинами» и узурацией костной ткани (см. рис. 8, в). Часто затруднительно установить границу инфекционного поражения кости. Наилучшим методом лечения является полное удаление всего пораженного остеоми- елитом участка вплоть до здоровой кости, включая измененную внутреннюю пластинку. Эпидуральный абсцесс опорожняется и дренируется. В случае расплавления гнойным процессом кожи измененные края раны иссекаются. После такой операции наблюдается длительное течение инфекционного процесса в области краев костного дефекта до заживления.

Эпидуральный абсцесс выражается в признаках медленно увеличивающегося внутричерепного объемного образования. Заболевание проявляется постепенно. Как правило, возникают нарастающие головные боли, тошнота и рвота как результат повышения внутричерепного давления. Очаговая неврологическая симптоматика (двигательные, чувствительные и речевые расстройства при поражении доминантного полушария) появляется при нарастании сдавления близлежащих отделов мозга гнойным содержимым абсцесса. Могут развиваться парциальные или генерализованные эпилептические припадки.

Из-за стертости клинической картины эпидурального абсцесса нередко даже в современной практике правильный диагноз ставится при развитии осложнений в виде угнетения сознания и менингеальной симптоматики. Возможен прорыв гнойного содержимого эмпиемы через твердую мозговую оболочку в субдуральное пространство, что сопровождается резким ухудшением состояния пациента. Однако на практике такое бывает редко, поскольку твердая мозговая оболочка является прочным барьером для проникновения гноя. Это обуславливает хороший прогноз лечения по сле опорожнения эпидурального абсцесса в современных условиях использования антибактериальных средств.

Визуальное и томографическое обследование рассматриваемого черепа позволяет реконструировать следующий ход событий трехтысячелетней давности. Человек получил, скорее всего, открытый вдавленный перелом левой теменной кости в результате удара орудием с небольшой площадью соприкосновения. В современной криминальной практике такие «дырчатые» повреждения черепа возникают при ударе молотком. Это объясняет отсутствие линейных переломов теменной кости от зоны трепанации. Локализация повреждения типична для удара праворуким противником по голове жертвы. Впоследствии произошло инфицирование необработанной раны, приведшее к возникновению остеомиелита кости (характерные признаки узурации костной ткани на МСКТ) и контактной эпидуральной эмпиемы. Выраженная гиперплазия внутренней пластинки свидетельствует о том, что абсцесс существовал продолжительное время и распространился на большую площадь над левым полушарием мозга. Ограничение изменений внутренней пластинки объясняется плотным прикреплением твердой мозговой оболочки в области швов.

Резекция максимально пораженной костной ткани и опорожнение абсцесса привели к длительному сохранению жизни пациента, о чем свидетельствует заживление краев трепанационного отверстия.

Судя по характеру изменений в области трепанации, древний хирург резал ко стную ткань с уже гипертрофированной внутренней пластинкой. Нижний край дефекта с квадратными узурациями и лучистые пропилы окружающей кости могут указывать на то, что для подъема и удаления инфицированных вдавленных фрагментов кости использовался четырехгранный тонкий инструмент. Складывается впечатление, что 3 тыс. лет назад древний хирург сделал жизнесохраняющую операцию пострадавшему в соответствии с современными принципами оказания нейрохирургической помощи. Вероятно, применение бронзовых инструментов, обладающих антисептическими свойствами, позволило справиться с далеко зашедшим инфекционным процессом в эпоху отсутствия антибиотиков.

Версия о том, что древние целители сделали трепанацию и получили тяжкое инфекционное осложнение [Slepchenko et al., 2017], не подтверждается данными томографических исследований. К тому же она не объясняет, как в таком случае удалось преодолеть далеко зашедший инфекционный процесс.

Заключение

Рассмотренный случай трепанации пополняет коллекцию прижизненных краниотомий, выполненных древними хирургами на юге Сибири [Чикишева, Зубова, Кривошапкин и др., 2014; Чикишева, Кривошапкин, 2017]. Все операции уникальны по исключительной целесообразности их проведения пациентам, т.к. для каждого диагностировалась серьезная патология, требовавшая интракраниального вмешательства. Обобщение изученных нами случаев истинных трепанаций и сопоставление их с опубликованными данными других исследователей приводят к выводу о преувеличении в научной и научно-популярной литературе роли ритуального компонента в мотивации осуществления данной манипуляции. Во всяком случае, на юге Сибири все зафиксированные в хронологическом интервале в 3 тыс. лет (ранний бронзовый век – эпоха раннего железа) трепанации являлись жизнесохраняющими операциями по поводу травм.

Можно предположить, что благодаря применению бронзовых инструментов, обладающих антисептическими свойствами [Krivoshapkin et al., 2014], древнему целителю удалось справиться с далеко зашедшим инфекционным процессом, спровоцированным открытым вдавленным переломом левой теменной кости, у мужчины, погребенного в мог. 14 комплекса

Анжевка. Использование современных методов дифференциальной диагно стики пораженного участка черепа позволило установить, что индивид перенес остеомиелит теменной кости с развитием эпидурального абсцесса (эмпиемы). Проведенная трепанация с удалением остеомиелитического очага и опорожнением эмпиемы привела к длительному сохранению его жизни.

Детальное изучение останков мужчины в контексте принадлежности комплекса его морфологических особенностей к одному из антропологических типов, формировавшихся на территории Сибири, позволило сделать вывод о том, что он соответствует критериям палеосибирского, или байкальского, антропологического типа, генезис которого связан с циркумбайкаль-ским регионом. В то же время некоторые предметы погребального инвентаря, в частности костяной кинжал, находят аналогии в карасукских материалах. Археологические изыскания в Красноярско-Канской лесостепи показали, что в конце II – начале I тыс. до н.э. здесь формировалась самобытная культура, испытывавшая сильное влияние со стороны Южно- и Западно-Сибирской культурных провинций [Макаров, 2016]. Однако и влияние восточно-сибирских культур, констатированное в регионе в неолите [Там же], видимо, оставалось актуальным в эпоху поздней бронзы, о чем косвенно может свидетельствовать антропологический тип погребенного.

Особенности рассмотренного захоронения указывают на постингумационное проникновение в могилу и совершение обряда (произведены манипуляции деструктивного характера) над частично скелетированным трупом. Нельзя дать однозначное заключение, является ли этот обряд эксклюзивным по отношению к данному индивиду, пока не будет проведен детальный анализ всех погребений археологического комплекса Анжевка. Принимая во внимание то, что часть захоронений представлена компактно уложенными в специальных углублениях фрагментами костей со следами высокотемпературного воздействия, можно предполагать существование особых постпогребальных практик у совершавшего их населения.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-50-00036).

Список литературы Краниотомия в лечебной практике носителей археологических культур: случай прижизненной трепанации в эпоху поздней бронзы на юге Сибири

- Бондаренко А.В. Постпогребальные практики населения лесостепного Обь-Иртышья в эпоху бронзы: автореф. дис.... канд. ист. наук. - М., 2016. - 33 с.

- Гойхман В. А. О трепанации черепа в эпоху мезолита // Вопр. антропологии. - 1966. - Вып. 23. - С. 111-118.

- Зубов А.А. Методическое пособие по антропологическому анализу одонтологических материалов. - М.: Изд-во ИЭА РАН, 2006. - 71 с.

- Макаров Н.П. Красноярско-Канская лесостепь в диалоге культур неолита и бронзового века Западной и Восточной Сибири // Вестн. Том. гос. ун-та. - 2016. - № 4. -С. 94-97.

- Матющенко В.И. Древняя история населения лесного и лесостепного Приобья (неолит и бронзовый век). - Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1974. - Ч. 4: Еловско-ирменская культура. - 196 с. - (Из истории Сибири; вып. 12).