«Красный казак» Петр Алексеевич Чернов: страницы биографии

Автор: Мерзляков Михаил Петрович

Журнал: ХХ век и Россия: общество, реформы, революции @sbornik-libsmr

Рубрика: Личность в истории

Статья в выпуске: 4, 2016 года.

Бесплатный доступ

Освещается жизненный путь «красного казака» П.А. Чернова, отразивший особенности советизации донского казачества.

Донское казачество, советизация казачества, казачьи традиции, гражданская война в России, великая отечественная война

Короткий адрес: https://sciup.org/140129685

IDR: 140129685

Текст научной статьи «Красный казак» Петр Алексеевич Чернов: страницы биографии

Петр Алексеевич Чернов – незаурядная личность, которую можно рассматривать с позиций феномена

«красного казачества».

Изначально его мировоззрение складывалось под воздействием культурно-ценностных доминант традиционной казачьей среды. Родился он в станице Урюпинской 20 февраля 1898 г., в старинной казачьей семье. У него было два младших брата (Владимир и Николай) и глухонемая сестра Пульхерия. Мать Петра Алексеевича была из семьи Горшковых1. Сергей Ильич Горшков – легендарный красный командир 5-го гвардейского Донского казачьего кавалерийского корпуса – являлся ее родственником.

Детство и юношество Петра протекали в сложных социальноэкономических условиях, сложившихся на Дону к концу ХIХ – началу ХХ в.

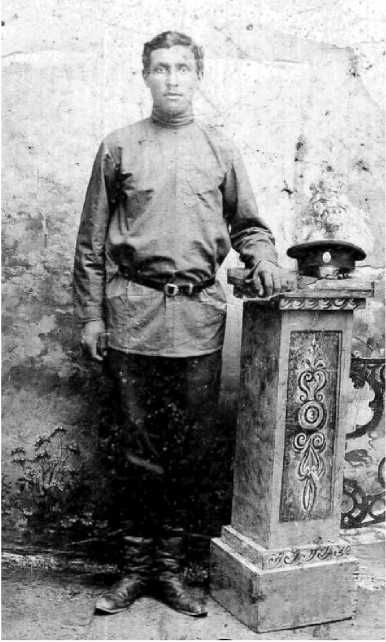

Слева направо: А. Чернов (отец), В.А. Чернов, Н.А. Чернов, П.А. Чернов

«Служба за свой счет»

разоряла казачьи хозяйства. Казаки не выдерживали

Личность в истории

конкуренции с иногородними, что естественным образом приводило к росту ксенофобии, формированию негативного отношения к новым экономическим реалиям. Впоследствии в годы эмиграции один из идеологов казаков-националистов Ш.Н. Балинов охарактеризует процесс урбанизации Войска Донского как «денационализацию казачества»: «…Ростов, Нахичевань, Таганрог, имеющие огромное экономическое значение, остаются городами неказачьими. В этих городах, т. е. в руках чужеродных элементов, была сосредоточена вся экономическая, торговая, промышленная жизнь края»2. В 1897 г. правительственная комиссия пришла к выводу, что только 21 % казачьего населения находится в экономических условиях, достаточно благоприятных для выполнения воинской повинности. Выводы последующих комиссий были столь же неутешительны3. Как констатирует C.М. Маркедонов, императоры заботились лишь о дешевой военной силе, оказывая донцам медвежью услугу. Курс государства сводился к принципу «не трогать славное Войско Донское» и был поддержан консервативными элементами в самом казачестве. Но развитие новых экономических отношений вносило в него коррективы. Казачество стремительно размывалось, утрачивало социальную монолитность. Появился слой «Мишек Кошевых» – люмпенизированных казаков, наметился отток (хотя пока и незначительный) части казаков в города, а в среде самих казаков замечалось неприятие постоянных общинных переделов, стремление к полноценной собственности4.

Семья Черновых не была зажиточной, поэтому старшего сына решили пристроить к ремесленному делу и отдали учиться в Урюпинскую оружейную мастерскую. Данная мастерская являлась образцовой, здесь молодой казак получил хорошее профессиональное образование. Появление подобных мастерских на Дону было обусловлено стремлением правительства каким-то образом поддержать обедневшее казачество.

После окончания училища Петр Алексеевич работал кузнецом до 1913 г. С этим этапом связана его определенная пролетаризация, сыгравшая важную роль в его последующей «советизации». Следует отметить, что в партийной анкете Чернова всегда соседствовали две социальные составляющие: «из казаков, кузнец», последняя выступала связующим звеном с рабочим классом.

Личность в истории

П.А. Чернов. 1914 г.

В 1913 г. Чернова призвали в армию в 14-й полк нестроевым 3 разряда в оружейную мастерскую, в котором он и прослужил до 1917 г.

Именно в период Первой мировой войны в умах казаков сформировалась идея о самодостаточности Дона и казачества. Появились историко-мифотворческие труды, возводящие истоки казаков к эпохе античности, противопоставляющие Дон и Россию. Отрицательное отношение к государству подпитывали не только колоссальные военные потери, но и социальноэкономические проблемы – следствие политического курса, требовавшего «не трогать славное Войско». К началу 1917 г. 9 % казачьих хозяйств вообще не имели скота, 16 % остались без скота для полевых работ, 26 % – без инвентаря5. Все казачество жаждало перемен, хотя пути их достижения виделись разными, подчас диаметрально противоположными. Нежелание государства принципиально решать

«казачий вопрос» привело к тому, что в феврале 1917 г. подавляющее большинство казаков если не положительно, то нейтрально отнеслось к свержению монархии и отречению последнего российского императора6.

Февральская революция, начавшая крушение империи, способствовала изменению социального и политического статуса донского казачества. Она окончательно изменила и его отношения с государственной властью. Весной 1917 г. Донской войсковой круг издал постановление «О воинской повинности казаков в мирное время», которое давало им право отбывать воинскую повинность на «общих для Российского государства основаниях, снаряжаясь, однако, на военную службу за счет Войска»7. Именно февральский дух привел к возрождению в новых условиях Войскового круга и староказачьего права: «с Дону выдачи нет». Тем не менее, ни Временное правительство, ни новые демократические казачьи органы власти,

Личность в истории

начавшие «бегство от империи», не обеспечили казакам «мира по телеграфу». Его дали казакам большевики, приобретя себе тем самым немало сторонников в казачьей среде.

Петр Алексеевич без сомнений и колебаний принял октябрьские события 1917 г. «…В нашем 14-м казачьем полку была объявлена тревога. В полном боевом [порядке] полк привели в Зимний дворец, где заседало Временное правительство. Офицеров вызвали в Зимний, а солдаты остались на площади у дворца. Немного постояв, мы собрали полковой комитет и решили уехать в казармы. В казармах мы выбрали новых командиров. В эту же ночь Зимний был взят…»8 Чернов вошел в состав полкового комитета, а в 1918 г. он возглавил первый революционный Хоперский казачий полк.

На путь сотрудничества с новой властью встал и его младший брат Владимир, принявший активное участие в борьбе с белоказаками. После Гражданской войны В.А. Чернов сделал успешную партийную карьеру, работал в министерстве иностранных дел и выполнял функции секретаря партийной ячейки Кремля. Был лично знаком с видными партийными деятелями и, как любили поговаривать в приватной семейной среде, «сам И.В. Сталин платил взносы и жал ручку»9.

Самый младший из братьев Николай попытался сохранить нейтралитет, выбрав стезю учительства. Но молох гражданской войны был беспощаден. За выступление братьев на стороне большевиков Николай был насмерть запорот белоказаками. Матери и сестре удалось избежать расправы10.

На тропах гражданской войны встретил П.А. Чернов свою судьбу и боевую подругу – Т.И. Цыбанову. В семье Черновых существовала легенда, повествующая о том, что «когда Татьяна Ивановна пришла к тетке, спасаясь от обстрелов родного села, там ее увидел ее земляк из станицы Михайловской Михаил, являющийся ординарцем Петра Алексеевича. Женщина стала просить его о помощи и ночлеге, но тот отказал ей, мотивируя тем, что в хате полно казаков. Она упросила позвать командира. Увидев его, Татьяна Ивановна обмерла, накануне, во время святочных гаданий на суженого, в блюдце с водой ей представился именно образ стоявшего перед ней Петра»11. П.А. Чернов и Т.И. Цыбанова поженились 5 августа 1918 г.12 С этого времени Татьяна Иванова стала его верной спутницей, вместе с мужем она мчалась в тачанке по фронтам гражданской войны. В ней были воплощены лучшие черты женщины-казачки: верность и преданность, терпение, гордость, трудолюбие.

Личность в истории

В 1919 г. как молодой командир Петр Алексеевич был отозван на учебу в академию Генерального штаба РККА. Примечательно, что обучение он проходил вместе В.И. Чапаевым13. Для проживания ему с супругой, поступившей в Московский университет, был определен номер в гостинице Метрополь14.

В 1920 г. Чернов вступил в ряды ВКП(б) и после перехода г. Ростова-на-Дону под власть советов был командирован Всероссийским главным штабом для формирования Областного военкомата15. К этому времени он был уже опытным боевым офицером, получившим профессиональное военное образование, отличившимся на фронтах гражданской войны. По прибытии Петра Алексеевича назначили председателем областной комиссии по борьбе с бандитизмом и дезертирством. В 1921 г. его перевели в г. Новочеркасск на должность первого военного комиссара. Затем он был командирован в Морозовский округ. Здесь, занимая должность окружного военного комиссара, он также руководил работой Чрезвычайной тройки по борьбе с бандитизмом. В 1925 г. произошло слияние Морозовского и Шахтинского округов, во главе нового образования поставили П.А. Чернова. В 1927 г. он был демобилизован из армии. С этого времени по 1938 г. Петр Алексеевич сменил ряд ответственных и разноплановых должностей, среди них: начальник первого отдела милиции в г. Краснодаре, заместитель директора молочно-мясного треста «Скотовод» в г. Ростове-на-Дону и др.16

Важнейшим элементом традиционной казачьей культуры как некоего состязательного пространства, в котором формировался казак-воин, выступал конь. Конь для казака – это не средство передвижения, он символ определенного образа мысли и обрядовых традиций. Нередко встречаются письма, когда казак сначала пишет о коне, а потом о себе. Через все перипетии советского расказачивания и адаптации к жизненному укладу нового строя пронес Петр Алексеевич трепетное и в какой-то степени мифологическое отношение казачества к лошадям. По воспоминаниям станичников у него был любимый конь Инорез. Черкесы давали за него треух (шапку. – М.М. ) золотых червонцев. Петр Алексеевич его не продал, и когда Инорез заболел, очень переживал, лично отпаивал коня отваром из овса и отправил его лечить в г. Ростов17. Чернов не прочь был продемонстрировать казачью удаль на бегах. Сохранился один из кубков, полученный им на скачках, который сейчас выставлен в залах Раздорского этнографического музея-заповедника. Его

Личность в истории

дочери не раз бывали в Ростове на ипподроме18. Скачки и бега на советском Дону явились для казачества легитимной состязательной практикой.

В условиях колхозного строительства у Петра Алексеевича периодически проявлялись черты казачьего образа жизни: забота об укреплении личного хозяйства. В 1923 г. он вступил в коневодческое корпоративное товарищество и какое-то время являлся его председателем. Эта его деятельность была подвергнута порицанию со стороны краевых партийных органов19. Пожалуй, это пример, когда личные потребности казака Чернова вступили в противоречие с его советизированным общественно-политическим статусом.

В 1938 г. Петра Алексеевича назначают директором племхоза «Придонский», куда он и переехал с женой и двумя дочерьми. Именно в этом году совхоз из молочно-мясного направления перевели в разряд племенных хозяйств по разведению крупного рогатого скота красной степной породы и свиней крупной белой породы. Было создано стадо коров в 400 голов. В совхозе под руководством Чернова развернулось крупное строительство не только коровников, свинарников, конюшен, но и жилых домов. Расширялись площади под посевы сельскохозяйственных культур, росло поголовье скота, увеличивалась его продуктивность20.

Начавшаяся Великая Отечественная война вторглась в уже сложившуюся размеренную, оседлую жизнь семьи, принеся невероятные тяготы, лишения, потери. В 1941 г. Чернов был призван Шахтинским городским военкоматом в ряды Рабоче-крестьянской красной армии и назначен комиссаром эвакуационного госпиталя21. К лету 1942 г., в условиях стремительного продвижения немецко-фашистских войск на Кавказ, областные партийные органы принимают решение поручить ему, как бывшему председателю совхоза Придонский, стратегически важное дело – эвакуацию ценного племенного стада совхоза.

Наступление немцев значительно осложняло вывод стада с обозом в тыловые районы. По словам очевидцев, «скот гнали огромной массой, налетающие Юнкерса его уничтожали в огромном количестве. На спуске к переправе в оврагах и балках были расстреляны сотни голов скота. Так был уничтожен Евсеевский, Нижнекундрюченский, Апаринский скот….»22 Однако стадо Придонского Петру

Личность в истории

Алексеевичу удалось спасти и перегнать в Азербайджанскую ССР. В ходе эвакуации проявились лучшие черты Чернова: чувство долга, идея жертвенности во имя общих интересов, хозяйственная казачья распорядительность, выручавшая его не раз в

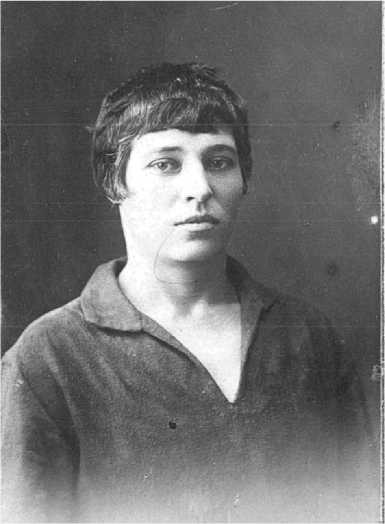

Т.И. Чернова. 1930-е гг.

хозяйственной деятельности.

Семья Чернова вынуждена была, однако, остаться в немецко-фашистской оккупации. «…Немцы… обратили внимание на хороший, добротный дом Черновых… идеальную чистоту. Понравился им и казачий уклад жизни. Немецкие офицеры слушали патефон и при звучании русских народных песен говорили: "Кольхоз, кольхоз". Немецкий солдат принес портрет фюрера и повесил его со словами: "Гитлер и Сталин не карошо, война плохо". Затем показал фото женщины и двух девочек. Немцы, заходя после этого в дом, произносили: "Хайль Гитлер!" и уходили. Портрет Гитлера на какое-то время защищал семью от посягательств фашистов. После там поселились офицеры вермахта… Татьяна Ивановна Чернова доила корову под контролем автоматчика и, наливая молоко в кувшин, всегда давала тому первую кружку…»23

В оккупированной местности обнажились людские характеры. Здесь каждый поступал согласно своим нравственным устоям. «…Осенью 1942 г. в дом Черновых ворвались полицаи и стали выносить имущество. Фактически это был грабеж со стороны окружного агронома Рудольфа Вагнера... Изъятие имущества – скудных запасов продуктов питания – обрекало семью Черновых на голодную смерть... Оставшись с дочерьми без средств к существованию, Т.И. Чернова заболела тифом. Ее старшая дочь Розочка, не дожив до 10 лет, умерла в холодную зиму 1943 г., младшая, 7-летняя Светлана, выхаживала мать. Единственным блюдом их рациона питания в этот период был суп "кондёр" из мерзлой картошки. Вареную картошку толкли и заливали той же водой с луком…»24

Личность в истории

Не отчаяться и просто выжить семье Черновых помогли соседи – милосердные, добрые в своих душевных порывах. Большинство жителей хутора Придонского в период оккупации работали в организованном оккупантами государственном имении, на крупо- и просорушках, обмолачивали ячмень, пшеницу, при этом «…старались работать в сапогах в любую погоду, так как легче было унести зерно...»25 Однако Т.И. Чернова, как жена красного командира, работать не имела возможности, и «…женщины делились крохами с семьей Черновых… зерно толкли и делали лепешки…»26 Человеческое отношение земляков, помощь продуктами спасли

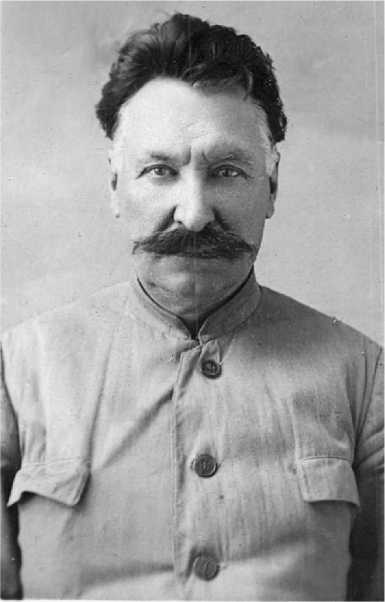

П.А. Чернов. 1940-е гг.

мать и дочь.

В 1943 г. после освобождения Ростовской области П.А. Чернов, организовав реэвакуацию племенного стада совхоза Придонского, возвращается домой. И здесь обращает на себя внимание еще одна из коллизий его судьбы, связанная с чертами казачьего индивидуализма, проявляющегося тогда, когда дело касалось личного имущества, соперничества с соседями и защиты интересов семьи. Узнав о разорении семейного хозяйства и «конфискации имущества», которое было вывезено агрономом Рудольфом Вагнером, успевшим жениться на уроженке г. Таганрога Зинаиде Луценко, к ее родителям, Чернов предпринял частное расследование с целью возвращения «нажитого». Он отправился в г. Таганрог и посетил дом Луценко через военкомат под видом офицера, ставшего на постой. Там и обнаружил свои вещи (кресло, швейную машинку Зингер, мужское кожаное пальто, скатерть, шарф шерстяной, шаль шерстяную женскую). Эти предметы при содействии начальника I Отдела милиции были изъяты. Возвращать остальное Луценко наотрез отказались27.

Для защиты своих имущественных интересов Чернов попытался прибегнуть к помощи судебных органов г. Таганрога. Обращает на себя внимание и парадоксальность самого судебного иска советского функционера по отношению

Личность в истории

фактически к коллаборационистам, и ход разбирательства тяжбы в советском суде освобожденного города. Суд Ленинского района г. Таганрога в иске Чернову отказал на том основании, что обнаруженные у ответчиков вещи найдены в комнате, где проживал немец, и местные жители тут ни при чем28. Тогда Петр Алексеевич подал кассационную жалобу. Прежнее решение было отменено, а рассмотрение передано в народный суд Октябрьского района г. Шахты, где проживала раньше Зинаида Луценко (Вагнер).

Итогом судебного заседания стала мировая сделка. Истец П.А. Чернов и ответчики Е.П. Луценко, М.Е. Петрова 18 декабря 1944 г. окончили тяжбу миром. Семья Луценко в возмещение ущерба, причиненного Чернову во время фашистской оккупации, обязалась вместо исковой суммы в 360 790 руб. передать Чернову 100 тыс. руб. наличными, а также 5 ульев с пчелами и 5 порожних ульев, а еще 5 кг вощины. При этом деньги выплачивались равными долями по 50 тыс. руб. к 20 января и 20 февраля 1945 г. Ульи же оставались у Луценко до 1 января 1945 г.29 Подобный относительно благополучный исход дела, впрочем, совсем не типичен для условий военного времени. Большинство жителей оккупированных советских областей, ограбленные захватчиками, своего имущества больше нигде и никогда не увидели.

С 1949 по 1954 г. Чернов занимал пост директора Раздорского виноградо-винодельческого совхоза. В 1955 г. он получает статус персонального пенсионера и выходит на пенсию. Умер Петр Алексеевич в возрасте 70 лет 26 февраля 1959 г.

П.А. Чернов, как и основная масса «красных казаков», не был глубоко идейным революционером. Скорее его можно отнести к той части казаков-фронтовиков, которая хотя де-факто и выступила в ходе начавшегося в стране революционного катаклизма на стороне большевиков, полностью, однако, с ними не солидаризировалась ни идейно, ни организационно. Перейдя на сторону красных, они не переставали ощущать себя казаками. Советская политика «расказачивания», как наглядно свидетельствует жизнь Чернова, не привела к полному исчезновению складывающегося тысячелетиями казачьего мировоззрения, жизненного уклада, норм поведения. Отдельные черты казачьей самобытности, иногда вступающие в противоречия с системой социалистических ценностей, периодически проявляли себя, несмотря на их размывание и трансформацию в ходе процессов советизации казачества.

Список литературы «Красный казак» Петр Алексеевич Чернов: страницы биографии

- Казачий Дон. Очерки истории/науч. ред. А.П. Скорик. Ч. 1. Ростов н/Д: Изд-во Рост. обл. ИНН, 1995. 192 с.

- Маркедонов C.М. Государевы слуги или бунтари-разрушители? (К вопросу о политических отношениях донского казачества и Российского государства)//Этносы: сайт. URL: http://s30556663155.mirtesen.ru/blog/43869924560/Gosudarevyi-slugi-ili-buntari-razrushiteli-(k-voprosu-o-politich (дата обращения: 24.02.2016)