КРАТЧАЙШИЙ ТРАНЗИТНЫЙ ПУТЬ ОБЬ-КАМА. (Докладная записка А.А. Дунина-Горкавича 1902 г.)

Автор: Юзеева Ольга Александровна

Журнал: ХХ век и Россия: общество, реформы, революции @sbornik-libsmr

Рубрика: Свидетельства и документы

Статья в выпуске: 11, 2023 года.

Бесплатный доступ

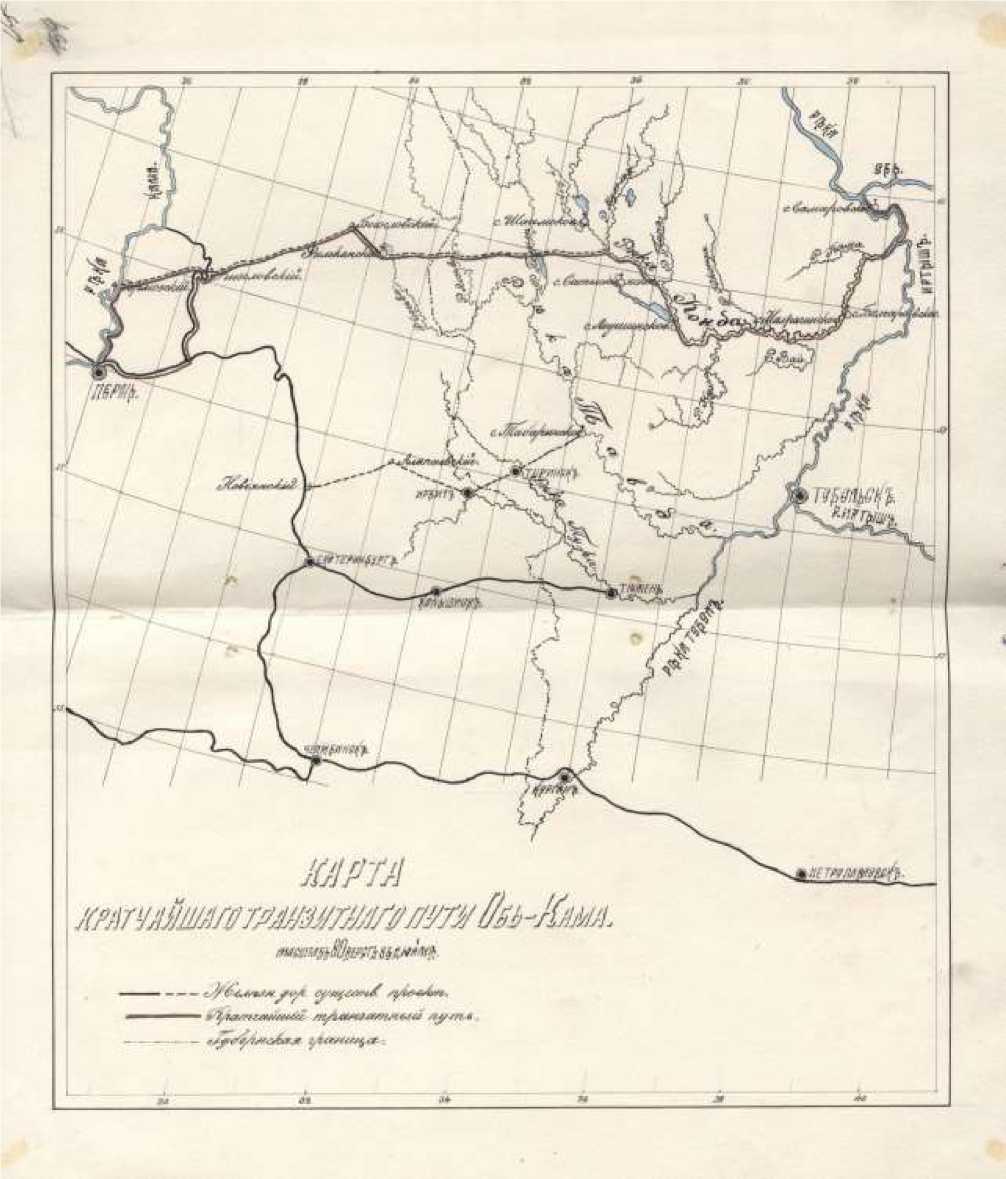

Представленная докладная записка А.А. Дунина-Горкавича «Кратчайший транзитный путь Обь-Кама» 1902 г. хранится в ГБУТО ГА в г. Тобольске и является иллюстрацией активного осмысления и содействия общественности г. Тобольска нач. ХХ в., развитию путей сообщения труднодоступных районов северной части Тобольской губернии с территориями активной торговли и развития промышленности для улучшения уровня жизни и быта местного населения и развития уральской промышленности. Несомненный интерес представляет то, что описание территорий составлено очевидцем, совершившим путешествие по реке Конде – А.А. Дуниным-Горкавичем – лесничим Тобольской губернии. Важной иллюстративной и исследовательской частью является Карта кратчайшего транзитного пути, составленная А.А. Дуниным-Горкавичем.

Транзитный путь, р. Конда, р. Кама, Тобольская губерния, А.А. Дунин-Горкавич, водный путь, железная дорога

Короткий адрес: https://sciup.org/140300805

IDR: 140300805 | DOI: 10.34830/SOUNB.2023.17.27.001

Текст статьи КРАТЧАЙШИЙ ТРАНЗИТНЫЙ ПУТЬ ОБЬ-КАМА. (Докладная записка А.А. Дунина-Горкавича 1902 г.)

В 2012 г. в Реестр уникальных документов архивных фондов Тюменской области включена докладная записка А.А. Дунина-Горкавича «Кратчайший транзитный путь Обь-Кама» от 2 сентября 1902 г., находящаяся на хранении в Государственном архиве в городе Тобольске (ГБУТО ГА в г. Тобольске), в архивном фонде И-479 «Тобольский губернатор».

Александр Александрович Дунин-Горкавич, выдающийся исследователь СевероЗападной Сибири, ученый-краевед, родился 10 апреля 1854 г. в Гродненской губернии в семье губернского секретаря. С 1890 г. служил в Тобольской губернии Самаровским лесничим. Оказавшись на новой территории, А.А. Дунин-Горкавич приступил к изучению края, сбору информации не только по опубликованным материалам, но и на практике в поездках до самых отдаленных частей лесничества. Затем А.А. Дунин-Горкавич проводил всевозможные исследования северной части Тобольской губернии, он знакомился с бытом остяков (хантов), вогулов (манси), самоедов (ненцев). Им были обобщены сведения о формировании территории, ее экономическом положении, о народах, их верованиях, он проводил съёмки местности для создания карт Березовского и Сургутского уездов. 37 лет служил Дунин-Горкавич на Севере, результаты его исследований изложены в трехтомной монографии «Тобольский Север». За многолетние и неустанные исследования А.А. Дунин-Горкавич был награжден Малой золотой медалью, пожизненно избран членом Русского географического общества, членом-корреспондентом Музея антропологии и этнографии Российской академии наук, удостоен Большой серебряной медали имени М.Н. Пржевальского.

Разные направления исследований привлекали А.А. Дунина-Горкавича: и сотрудничество с музеем, и описание быта и хозяйствования северных народов, и изучение природы и географии края, и анализ путей сообщения.

Основной сложностью взаимодействия Тобольского севера с внутренними сибирскими рынками и прочими регионами была удаленность. Наиболее активно использовались водные пути р. Оби и ее бассейна, которые при соединении их с железнодорожным сообщением могли значительно изменить товарно-денежный оборот Сургутского и Березовского уездов.

А.А. Дуниным-Горкавичем подробным образом были изучены существующие пути сообщения Тобольского Севера с внутренними сибирскими рынками и водные и главные зимние пути, исследован путь, соединяющий Обь с ближайшей станцией Пермско-Тюменской железной дороги, и на основе исследования этого направления был предложен проект нового кратчайшего транзитного пути Обь-Кама.

Свидетельства и документы

В докладной записке Дунин-Горкавич сообщал о необходимости изыскания нового пути – по р. Конде – и отмечал, что судоходство по этой реке возникло недавно, река мало изучена и существующий печатный материал о р. Конде скуден. «Крайне заинтересованный вопросом об изыскании удобного направления» Александр Александрович отправился для исследований на пароходе «Березовец» по р. Конде и дал подробное описание реки и пути по ней, привел цифровые данные, четко аргументировал необходимость осуществления предлагаемого проекта.

В необходимости осуществления данного проекта А.А. Дунин-Горкавич приводил следующие аргументы: «…ускорит, удешевит, … и усилит грузовое движение между Сибирью и Европой; даст могучий толчок к развитию Обь-Иртышского рыболовства. Призовет Тобольский Север к новой экономической жизни, сделав возможным выгодное приложение труда и капитала к эксплуатации естественных богатств этого обширного края». 10 мая 1903 г. доклад «Кратчайший транзитный путь Обь-Кама» был зачитан в Императорском обществе судоходства.

Докладная записка содержит приложение – карту кратчайшего транзитного пути Обь-Кама, составленную А.А. Дуниным-Горкавичем, которая дает наглядное представление о направлении и протяжённости путей. Документ содержит 7 листов и написан гражданским шрифтом ХХ в. Имеется автограф автора. Подлинник. Размер листов дл. 35,5 х ш. 22 см.

Текст воспроизведен по нормам современного правописания с сохранением стилистических и языковых особенностей подлинника.

Кратчайший транзитный путь Обь-Кама (с. Самаровское - г. Пермь - 1425 вер.)(Х) Х Прилагаемая карта дает наглядное представление направления и протяжения путей, имеющих отношение к обсуждаемому вопросу

2 сентября 1902 г.

г. Тобольск

В мае месяце в печати появилось сообщение, что возникло ходатайство о постройке Сосьво-Камской железнодорожной линии от Филькинской пристани на реке Сосьве до Чермозского завода на р. Каме. С первого взгляда на карту видно, что расстояние между Филькинской пристанью и верхним течением р. Конды не более 200 вер. В настоящее время правильное движение грузов по транзитному пути Обь-Кама тормозится усиливающимся год от году мелководием р.р. Тобола и Туры. Чувствуется настоятельная нужда в изыскании другого, более удобного, пути. Поэтому, естественно, является мысль, что для такого пути могла бы послужить р. Конда, если бы соединить верхнее ее течение с проектируемой Сосьво-Камской железнодорожной линией. Но вот вопрос: что из себя представляет р. Конда в отношении судоходства? Существующий скудный печатный материал о р. Конде не дает никакого ответа на поставленный вопрос. Да и собранные мною по этому предмету предварительные сведения мало уяснили для меня сущность дела. Оказалось, что судоходство по р. Конде возникло недавно. Первый пароход, поднявшийся вверх по

Свидетельства и документы

р. Конде, был «Доброжелатель» Обрубова. Пароход этот в лето 1896 г. доставил казенную муку для кондинских инородцев Тобольского уезда. После первой удачной попытки казенная мука стала доставляться на пароходах. Весною 1901 г. пароход торгового дома «Михаил Плотников С-я» «Березовец» с грузом казенной муки поднялся выше всех заходивших в р. Конду пароходов, именно, до с. Леушинского, лежащего на границе Тобольского и Туринского уездов. В июне текущего года тот же пароход «Березовец» должен был идти с грузом казенной муки в р. Конду до с. Леушинского. Крайне заинтересованный вопросом об изыскании более удобного направления транзитного пути, я воспользовался представившимся случаем, тем более, что торговый дом «М. Плотников С-я» любезно предложил мне, если не встретится никаких препятствий, подняться вверх по р. Конде далее с. Леушинского. 14 июня я выехал из Тобольска на «Березовце» и проследовал на нем до с. Леушинского, где была последняя сдача казенной муки. Пока в этом пункте выгружалась мука с баржи, мы на «Березовце» поднялись, приблизительно, на 240 вер., именно, до села Шаимского. Таким образом мне удалось проследовать вверх по р. Конде на протяжении 705 вер., считая от устья до с. Шаимского. Во время этого пути вперед и обратно (с 20 июня по 1 июля) мною произведено описание этой реки, определена высота прибрежных увалов и сделаны систематические промеры глубин фарватера, а местами и ширина ея. Всего мною произведено свыше 2500 промеров от устья р. Конды до с. Шаимского на протяжении 705 вер., причем с достаточной точностью был определен весенний подъем воды нынешнего года.

Основываясь на материалах, собранных мною в настоящую поездку, а также на моих прежних исследованиях верховьев самой Конды и ее наиболее значительных северных притоков р.р. Муломьи и Тапа, я имею все данные, чтобы прийти к следующему заключению. Река Конда от устья и до впадения в нее реки Муломьи на протяжении приблизительно 670 верст вполне удовлетворяет условиям правильного судоходства в течение всего навигационного периода. Она глубока и многоводна с чрезвычайно тихим течением. Как сама р. Конда, так и указанные выше значительные ее притоки р. Муломья и Тап берут начало в юго-западной части Березовского уезда на возвышенном лесистом материке, служащем водоразделом между системами рек Обского и Иртышского бассейнов. В бассейне верхнего течения р. Конды много озер, из них наиболее значительное Большое Турсунское, по которому Конда протекает на протяжении 10 вер. Масса озер также с левой стороны р. Муломьи. Все эти водные вместилища увеличивают многоводность Конды, отчего резко меняют ее характер, начиная с устья р. Муломьи, откуда Конда течет в трубе и делается глубже на 2–3 арш. Из правых притоков среднего течения р. Конды наиболее многоводны: р. Ах, соединяющая с Кондой три значительных озера, Нижнее, Среднее в Верхнее Сатыженское, р.р. Кума и Катын с Ваем, а из левых – реки Юконда и Кама. Горизонт воды в Конде в течение всего навигационного периода не подвергается редким колебаниям. Убыль воды, начинающаяся около Петрова дня, идет медленно и равномерно. Максимум суточной убыли не превышает в нижнем течении – от устья до с. Леушинского (465 вер.) – двух вершков, а в верхнем течении до р. Муломьи – четырех вершков. Общее понижение воды ко времени рекостава – 3–4 арш. Но бывают года, когда обычная убыль уравновешивается дождями в верховьях р. Конды и ее притоков, так что горизонт воды почти не понижается до самого рекостава. После рекостава не каждый год бывает убыль;

Свидетельства и документы

иногда вода стоит на мере, иногда же прибывает, так что затопляет стога сена. В годы минимального горизонта воды в наиболее мелких местах глубина Конды осенью не бывает менее 2 арш.

По ширине р. Конда, так же как и по глубине, вполне пригодна для судоходства. Ширина ее - от устья на протяжении 300 вер. - от 70 саж. До 100 и выше, а далее до устья р. Муломьи наименьшая ее ширина 40 саж. Особенность берегов р. Конды та, что при незначительной высоте они имеют крутой обрывистый характер. В противоположность большинству рек Обь-Иртышского бассейна, имеющих только с одной стороны берег крутой - яр, с другой же пологий песок, у р. Конды большею частью по обеим сторонам яры. Там же, где с одной только стороны яр, противоположный ему берег (песок) не настолько пологий, как это наблюдается у прочих рек. Словом, р. Конда, что называется, течет в трубе. В зависимости от вышеуказанных причин, во время весеннего подъема воды р. Конда почти не выходит из берегов, а после спада вод ширина ее уменьшается не более, как на четвертую часть.

Река Конда протекает долиной, простирающейся в ширину до 7 вер. Долина эта заполнена в большей своей части лугами, затем болотами и лесными гривами. За долиной цепью протянулись отдельные лесные острова и сплошные лесные увалы, которые постепенно повышаются от устья вверх по течению, доходя до 7-8 саж. высоты. Во многих местах увалы эти подходят к самой реке и идут подле нее на версту и более. Бассейн р. Конды изобилует лесами, так что судоходство по ней вполне обеспечено дешевым топливом. Леса в нижнем течении преимущественно сосновые бора, в среднем же -преобладают урманы с мешанным лесом, где, между прочим, есть места, пригодные для земледельческой культуры, а следовательно, и для колонизации. Местное население забросило ранее существовавшее хлебопашество, хотя и в настоящее время редкими оазисами по берегам р. Конды встречаются возделанные поля.

Нельзя сказать, что населенные пункты по р. Конде встречаются слишком редко. Обитающие по ея берегам инородцы, хотя в зимнее время и проживают скученно на расстоянии 25 вер. между отдельными селениями, но летом они рассеяны небольшими группами - артелями при самой Конде для производства рыбного промысла. Кроме того, от устья Конды до впадения в нее р. Муломьи три села с русским элементом населения и два волостных правления.

В настоящее время наиболее дешевым транзитным путем между Сибирью и Европой служит пока водная система рек Обь-Иртышского бассейна и Уральская железная дорога Тюмень-Пермь (771 вер.) Грузы из Томска беспрепятственно доходят по р. Оби до с. Самаровского (1268 вер.), а оттуда по Иртышу до г. Тобольска (566 вер.). Что же касается дальнейшего пути по р.р. Тоболу и Туре от г. Тобольска до г. Тюмени (412 вер.), то правильности транспортирования грузов здесь препятствует сильное мелководье, в особенности р. Туры. Общее протяжение этого пути: водою от с. Самаровского до г. Тюмени 978 вер. и далее по железной дороге до г. Перми 771 вер., а всего 1749 верст.

С осуществлением проекта новой железнодорожной линии, связывающей одну из рек Обь-Иртышского бассейна, именно р. Тавду у с. Таборинского с Уральской железной дорогой у станции Невьянск, протяжением 330 вер., грузы из Тобольска будут направляться сначала по р. Тоболу до впадения в него р. Тавды (108 вер.) и затем по р. Тавде до с. Таборинского

Свидетельства и документы

(374 вер.). Это составит в общем: водного пути от с. Самаровского до с. Табориснского 1048 вер. и железнодорожного от с. Таборинского до г. Перми 712 вер., а всего 1760 вер.

Общее протяжение новой Сосьво-Камской линии вместе с существующей местной от Филокинской пристани до Богословских заводов составит, приблизительно, 275 вер. (от Филокинской пристани до станции Кизеловской - 195 вер. и от станции Кизеловской до Черноземского завода - 80 вер.) Линия эта, оканчиваясь на Каме выше г. Перми, приблизительно на 145 вер. не будет иметь непосредственной связи с общей сетью железных дорог. Но в то же время, соединяясь с Уральской железной дорогой у ст. Кизеловской, она составит сплошной железнодорожный путь от Филькинской пристани до г. Перми, протяжением 420 вер. (от Филькинской пристани до ст. Кизеловской - 195 вер., от ст. Кизеловской до ст. Чусовой - 106 вер. и от последней до г. Перми - 119 вер.). Таким образом, общее расстояние от Филькинской пристани до г. Перми в обоих случаях одинаково - 420 вер., но в последнем случае железнодорожного пути более на 145 вер., каковое протяжение в первом случае падает на путь по Каме водою.

Проектируемая Сосьво-Камская линия, прорезав Уральский горнозаводской район от Филькинской пристани до Чермозского завода, создает, между прочим, для вывоза изделий горной промышленности с Урала в Сибирь - путь, соединительным звеном для которого послужит р. Сосьва, образующая с р. Лозьвой одну из рек Обь-Иртышской системы -р. Тавду. Общее протяжение этого водного, кстати сказать, крайне неудобного и опасного пути, которым пока пользуются лишь одни Богословские заводы, от Филькинской пристани до с. Самаровского составляет 1568 вер. (по р. Сосьве до слияния ее с р. Лозьвой - 230 вер., по р. Тавде до впадения ее в р. Тобол - 664 вер., от устья р. Тавды по р. Тоболу до г. Тобольска 108 вер. и от последнего пункта по р. Иртышу до с. Самаровского - 566 вер.).

О превосходстве указанного мною пути по р. Конде пред ныне существующим по р.р. Тоболу и Туре говорить нечего. Что же касается водного пути, имеющего связь с проектируемой железнодорожной линией Невьянск - Таборы и идущего по р. Тавде, то по пригодности для целей судоходства он уступает предлагаемому мною. Между тем как у р. Конды берега мягкие и песчаные, у р. Тавды они смешанные, песчаные и глинистые. Полой водой песок несет от яра, отлагая его ниже на противоположном берегу и обнажая глинистые части берега, которые вдаются в р. длинными мысами, называемыми «опечками». Эти-то «опечки» являются большим препятствием и опасностью для судоходства, заставляя пароход идти большею частью песками.

Кроме того, по этому пути, не говоря о мелководье р. Тобола, по р. Тавде до с. Таборинского насчитывается до десяти опасных перекатов, а в минувшее засушливое лето 1901 г. глубина на перекатах падала до 3 четвертей, между тем глубина Конды даже и в прошлое лето в самых мелких местах была не менее 2 арш.

Мне остается сказать несколько слов о проведении железнодорожной линии от верхнего течения р. Конды до Филькинской пристани на р. Сосьве. Едва ли встретятся на указанном протяжении непреодолимые технические препятствия. В крайнем случае путь можно вести от кратчайшей прямой, проходящей от устья р. Муломьи через с. Спасское (Верхне-Пелымское) - дугообразно в южном или северном направлении. Эти обходы не удлиняют пути более, чем на 50 вер., и в общем составится протяжение в 250 вер. Путь этот, между прочим, послужит базой, куда должны будут стекаться необходимые для нужд

Свидетельства и документы

Уральской горной промышленности лесные материалы из района верхнего течения р.р. Конды и Пелыма, где обилие непочатых лесов, которое в настоящее время за отсутствием сбыта и путей не эксплуатируются.

Таким образом, общее протяжение этого нового кратчайшего транзитного пути приблизительно 1425 вер. В том числе водою - 755 вер. (от с. Самаровского до устья р. Конды - 85 вер. и Кондою до устья р. Муломьи - 670 вер.) и по железной дороге - 670 вер. (от р. Конды до ст. Филькиной 250 вер., от последнего пункта до г. Перми 420 вер.) Это одна комбинация. А так как некоторые грузы, следуя в пределах Европейской России, могут быть направлены водою как от Чермозского завода, так и до него, то в количество верст пробега по железной дороге сокращается на 145 вер. за счет водного сообщения и в таком случае протяжение пути будет: водою 900 верст и по железной дороге 525 вер. Это другая комбинация.

Сопоставляя соответствующие цифровые данные предлагаемого мною пути с существующим и проектированным Тавдинским, находим, что по первой комбинации предназначенный мною путь короче первого на 223 вер. водою и на 42 вер. по железной дороге. По второй же комбинации предлагаемый путь короче первого на 78 вер. водою и 246 вер. по железной дороге, а второго на 148 вер. водою и 187 вер. по железной дороге.

Если принять в расчет только самый минимальный тариф для перевозки хлебных грузов водою в 1/200 коп. и по железной дороге в 1/50 коп. с пудо-версты, то и в таком случае получим экономию стоимости провоза по первой комбинации предложенного мною пути сравнительно с существующим в 3,1 коп. и по второй в 5,4 коп., а в среднем 4,25 коп. на каждый пуд. По сравнению же с проектированным Тавдинским путем - 2,6 коп. и 4,5 коп., а следовательно, в среднем 3,55 коп. Словом, транспортировка по новому пути обойдется в среднем на 4 коп. дешевле на каждый пуд, чем по существующему и проектированному Тавдинскому пути. Следовательно, при перевозке, положим, одного миллиона пудов груза даже при самом минимальном тарифе новый путь даст сбережения около 40 тысяч рублей, не говоря о значительной экономии времени от общего сокращения пути на 330 вер. Но этим еще не исчерпываются все выгоды предлагаемого пути, ведь каждая перегрузка на перекатах по р.р. Тоболу и Туре ложится расходом в 1 коп. на пуд груза, не считая потерянного времени, как на перегрузку, так и на замедление хода, вследствие мелководья. Но и путь по Тавде не гарантирует правильного судоходства, потому что и на этой реке ниже села Таборинского есть перекаты, на которых в прошлое лето глубина падала даже до 3х четвертей (х-в Августе 1901 г. у дер. Саитковой, расположенной на 135 вер. ниже с. Таборинского, Тавду переезжали вброд с возами сена). Кроме того, вследствие чрезвычайно резких колебаний уровня воды пароход с баржей, сидящей, допустим, на 12 четвертях, вступая в устье Тавды, не может быть уверенным, что во время своего пути до с. Таборинского высота воды будет достаточной для беспрепятственного его следования вместе с баржей на 12 четв. осадки.

Подводя итоги всему вышесказанному, я нахожу, что осуществление предлагаемого мною проекта нового транзитного пути, создав правильное судоходство, ускорит, удешевит, а вследствие этого и усилит грузовое движение между Сибирью и Европой; это во первых. Во вторых, дает ближайший и наиболее дешевый выход изделиям Уральской горной промышленности в пределы Сибири, сокращая расстояние от Филькинской пристани до

Свидетельства и документы

с. Самаровского на 563 вер. и в то же время избегая крайне неудобного и опасного плавания по р.р. Сосьва и Тавде. В третьих, сделает возможною эксплуатацию в бассейнах рек: Конды, Пелыма, Тавды и Лозьвы почти нетронутых лесных богатств, часть которых, между прочим, может послужить нуждам Уральской горной промышленности. В четвертых, дает могучий толчок к развитию Обь-Иртышского рыболовства, так как с приближением пути транспорта рыбные богатства могут быть использованы надлежащим образом даже в самых отдаленных местностях Низового края, в настоящее время совсем не эксплуатирующихся. В пятых, наконец, призовет Тобольский север к новой экономической жизни, сделав возможным выгодное приложение труда и капитала к эксплуатации естественных богатств этого обширного края.

А. Дунин-Горкавич

ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-479. Оп. 2. Д. 71. Л. 153-159. Подлинник. Рукопись.

Свидетельства и документы

Карта кратчайшего транзитного пути Обь-Кама (ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-479. Оп. 2. Д. 71. Л. 159)