Креативность как комплекс интеллектуальных и личностных характеристик

Автор: Глинкина Т.А.

Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu

Рубрика: Консультации специалиста

Статья в выпуске: 1 (1), 2008 года.

Бесплатный доступ

В статье автором рассматриваются основные направления исследований креативности в науке и искусстве. На основе анализа исследований определены качества личности, в значительной степени способствующие результативному творчеству. В качестве основных открытых для исследования вопросов названы в креативной личности тенденции к самоактуализации и психопатологии.

Короткий адрес: https://sciup.org/14239340

IDR: 14239340 | УДК: 15

Текст научной статьи Креативность как комплекс интеллектуальных и личностных характеристик

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Челябинский гуманитарный институт» г. Челябинск

КРЕАТИВНОСТЬ КАК КОМПЛЕКС ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

В статье автором рассматриваются основные направления исследований креативности в науке и искусстве. На основе анализа исследований определены качества личности, в значительной степени способствующие результативному творчеству.

В качестве основных открытых для исследования вопросов названы в креативной личности тенденции к самоактуализации и психопатологии.

Процесс обновления современного общества выдвигает на первый план научного исследования проблему творчества. Залогом успешного достижения целей, как в профессиональной, так и в обыденной жизни, становится умение быстро адаптироваться к изменениям, способность принимать решения в условиях динамичности и неопределённости ситуации, готовность быстро действовать при возникновении нестандартных обстоятельств. Креативность является существенным резервом человеческой цивилизации. Творческий подход к жизни и деятельности, ключевым звеном которого выступает креативность, рождает уникальные идеи, оригинальные решения, не вписывающиеся в рамки стандартов. Творческий процесс как таковой менее всего изучен наукой.

Это объясняется сложностью и многомерностью природы творчества.

Проблема творчества, креативности, способностей находит развитие в психологии, педагогической теории и практике. В настоящее время в мире известно десятки научных концепций творчества, созданных на основе разных теоретических подходов и методов изучения.

Исследования креативности проводятся учеными уже несколько десятилетий. Ф. Барон и Д. Харрингтон, подводя итоги исследований в этой области, сделали следующие обобщения того, что известно о креативности. Креативность – способность реагировать на необходимость новых подходов и продуктов. Данная способность позволяет так же осознать новое в бытии, хотя сам процесс может носить как сознательный, так и бессознательный характер. Создание нового творческого продукта во многом зависит от личности творца и силы его внутренней мотивации. Специфическими свойствами креативного процесса, продукта и личности являются их оригинальность, состоятельность, адекватность задаче, пригодность (эстетическая, экологическая). Креативность характеризуется определенной совокупностью усвоенных умственных действий, навыков [1, 2]. Ученые (Литтон, Хэддон и др.) продемонстрировали прямую зависимость креативности от условий социализации, вплоть до уровня учебных заведений. Существуют консервативные школы, формирующие исполнителей, но существуют и другие, которые в буквальном смысле слова учат мыслить креативно. Наличие про- тиворечивых концепций отражает сложность и многомерность природы творчества, трудность выработки общих эталонов развития и проявления креативности. Креативность (от английского сreativу) – уровень творческой одаренности, способности к творчеству, составляющий относительно устойчивую характеристику личности. Понятие креативность и творческие способности к творчеству, составляют относительно устойчивую характеристику личности [1, 2].

Понятия креативность и творческие способности не идентичны. Креативность правильнее определить не столько как совокупность творческих способностей, а как способность к творчеству.

Большинство исследователей творчества склонны считать, что творческие способности формируются в течение жизни. Уровень развития креативности зависит от уровня развития у него других способностей, так называемых факторов креативности [1].

Среди них следует отметить интуицию, воображение, умение преодолевать стереотипы, оригинальность мышления, уверенность в себе и т.д.

Завершающая стадия – критическая оценка предложенных вариантов, наиболее приемлемых

Стадия сбора информации – максимальное расширение видения проблемного поля, генерирования идей о других возможных способах решения проблемы (без критической оценки этих идей)

Начальная стадия – число видимых способов решения проблемы относительно невелико. Задача – собрать дополнительную информацию, позволяющую расширить представление об этих способах

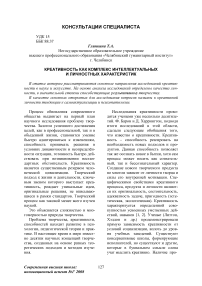

Рис. 1. Дивергентное (творческое) мышление

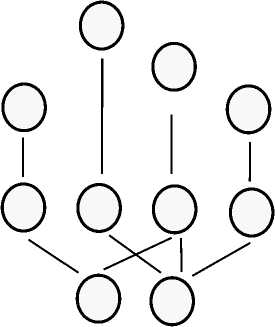

Завершающая стадия – выбор верного варианта решения проблемы, отсечение всех остальных

Стадия сбора информации – варианты анализируются, критически оцениваются, ошибочные отсекаются, число альтернатив сокращается

Начальная стадия – предполагаются различные варианты проблемы

Рис. 2. Конвергентное (традиционное) мышление

Каждый из факторов креативности играет определенную роль в деятельности человека, и влияет на ее эффективность. Важным открытием XX века стал вывод ученых [2, 3, 4, 6] на опыте тестирования интеллекта, что профессиональные и жизненные успехи напрямую связаны с уровнем интеллекта, вычисляемые с помощью IQ. Опыт свидетельствовал, что люди со средним уровнем IQ оказываются способны на незаурядные достижения, чем те, у которых IQ значительно выше. Было высказано предположение, что здесь решающую роль играют какие-то иные качества ума, которые не охвачены традиционным тестированием. Отсюда следовал вывод, что эффективность решения проблемы зависит не от знаний и навыков, измеряемых интеллектуальными тестами, а от способности использовать данную в задачах информацию разными способами и в быстром темпе. Такую способность назвали креативностью. Дж. Гилфорд выделяет такие интеллектуальные способности, характеризующие креативность как беглость (количество идей, возникающих за некоторую единицу времени), гибкость (способность переключаться с одной идеи на другую), оригинальность (способность создавать новое), любознательность (повышенный интерес к проблеме) и др. Дж. Гилфорд объединил эти факторы в общем понятии «дивергентное мышление», которое отражает познавательную сторону креативности. По сравнению с конвергентным мышлением, ориентирующимся на известное решение проблемы, дивергентное мышление проявляется, когда проблема еще только должна быть определена, когда не существует пути ее решения. Рассмотрим сравнительную характеристику разновидностей интеллекта, способствующих дивергентному и конвергентному мышлению.

При традиционном (конвергентном) мышлении требуется верность, правильность каждого шага в решении проблемы. Любая ошибка приведет к неверному результату. В творческом же мышлении ошибочность какого-то конкретного шага не обязательно приведет к неверному решению, т.к. процесс мышления протекает сразу по нескольким направлениям, представляет собой своего рода «сетевой поиск» решения проблемы. При творческом поиске решение важно не столько то, насколько верны те или иные элементы информации, сколько то, насколько это позволит увидеть проблему в новом аспекте, разглядеть возможность способы ее решения. Человек способен к обоим видам мышления, хотя предпочтение какого-то из них может быть выражено ярче. Это связано с психофизиологическими особенностями человека. К творческому мышлению более склонны люди, у которых выше активность правого полушария головного мозга. Способность человека менять стратегию решения задач в зависимости от обстоятельств является наиболее адаптивной и продуктивной. Творческий процесс включает ряд этапов, на которых оказываются востребованы различные интеллектуальные характеристики. Е. Торренс выделил в творческом процессе такие этапы: 1) восприятие проблемы; 2) поиск решения; 3) возникновение и формулировка гипотез; 4) проверка гипотез; 5) получение результата. Креативное решение проблемы особенно происходит через феномен инсайта - внезапного интуитивного озарения, понимания сути ситуации в новом ракурсе. (Наиболее известный исторический пример – открытие Архимеда) [3].

Для понимания сущности креативности как разновидности мыслительного процесса и адекватного использования психологических технологий её развития необходимо выделить аспекты:

-

• в творческом процессе стадии генерации идей и их критической оценки разделены во времени. На первой и второй стадиях дивергентного мышления основная задача – путем сбора недостающей информации и генерирования идей максимально расширить поле видения ситуации и путей выхода из неё. Традиционное мышление выполняет прямо противоположную задачу – оценивание всех имеющихся вариантов, т.е. сужение проблемного поля. Именно поэтому практически во всех технологиях развития креативности на стадиях предварительного сбора информации исключаются критические и оценочные суждения.

-

• в основе творчества лежит процесс рекомбинации – представления в но-

- вых, необычайных сочетаниях уже известных элементов знаний, образов и т.д. Оригинальность продуктов творческого труда проявляется не в том, что эти части находятся в новых сочетаниях, представлены в необычном варианте, а в том, что эти части находятся в новых сочетаниях, представлены в необычном варианте. На этом этапе важную роль играет воображение (познавательный процесс, позволяющий создавать новые образы, которых не было в прошлом жизненном опыте).

Специалисты по психологии творчества отмечают, что в основе лежит синтез логического мышления и воображения. Так Л.С. Выготский утверждал, что самое существенное отличие воображения от остальных форм психической деятельности заключается в следующем: воображение не повторяет в тех же сочетаниях и в тех же формах отдельные впечатления, которые накоплены прежде, а строит какие-то новые ряды из прежде накопленных впечатлений и изменений этих впечатлений так, что в результате возникает новый, ранее не существующий образ, который составляет, как известно, самую основу той деятельности, которую мы называем воображением [6].

Один из важнейших показателей креативности – развитое воображение. Богатое воображение позволяет вырваться из рамок сиюминутной реальности, создавать необычные образы, взглянуть на окружающий мир по-новому, нестандартно, творчески. Девизом данного процесса может быть: «Найди необычное в обычном».

Психологические предпосылки, лежащие в основе исследований творчества, имеют сложный характер и включают в себя как характеристики мышления, так и набор личностных качеств. На основе исследований определены качества личности, в значительной степени способствующие результативному творчеству.

К ним относятся:

-

• открытость новому опыту, это качество выражается в готовности воспринимать и осваивать новое, умении искать необычные ассоциации;

-

• толерантность по отношению к неопределенности. Креативные люди комфортно себя чувствуют в ситуациях, когда отсутствует исчерпывающая информация, нет точных правил действия. Те же, у кого креативность выражена слабо, переживают в таких случаях дискомфорт и тревогу.

Часто отмечается внешнее сходство творческих людей с «большими детьми», которые «не склонны» воспринимать происходящее слишком серьезно и сохраняют свою естественную спонтанность:

-

• независимость – личностные стан-

- дарты для них выше стандартов группы, оценки и суждения носят оригинальный неожиданный характер. Управление своим поведением на основе внутренних ценностей и критериев;

-

• развитое эстетическое чувство, стремление к красоте, артистичность;

-

• ассертивность (лат. assertorius – утвердительный). Это качество характеризует готовность человека делать всё по-своему, уверенность в себе, неподатливость манипуляциям,

склонность к свободному самовыражению;

-

• склонность к риску – готовность пробовать что-то новое, устойчи

вость к неудачам, оптимизм;

-

• энергичность – поглощенность действиями, увлеченность, непосредственность, «легкость на подъем»: а) интуитивность – проницательность, наблюдательность; б) чувство юмора – игривость.

Игровой характер взаимодействия лежит в основе тренинга креативности.

Приобретение и осмысление жизненного опыта моделируется на основе группового взаимодействия людей с помощью дискуссий и игровых упражнений, предполагающих создание возможности соприкосновения с изучаемой реальностью.

Следует отметить высокие достижения в области исследований креативности личности западными авторами. Главный результат этих работ заключается в том, что параметры креативности личности не могут быть связаны креативностью мышления. Изучение личностных аспектов креативности следует рассматривать как самостоятельную область научных исследований. Остается открытым вопрос, как в креативной личности сосуществуют выраженные тенденции к самоактуализации и психопатология. Аристотель одним из первых указал на связь креативности с психическими болезнями.

Интенсивные исследования этой проблемы начались с XIX в. Среди работ последних лет следует назвать исследо- вания Ф. Поста [3], А. Людвига [4], Г. Айзенка [5]. Одним из главных вопросов, который остается открытым является сосуществование выраженных тенденций в креативной личности, с одной стороны, к самоактуализации, а с другой – к психопатологии.

Список литературы Креативность как комплекс интеллектуальных и личностных характеристик

- Богоявленская, Д.Б. Психология творческих способностей [Текст]/Д.Б. Богоявленская. -М.: Аккадемия, 2002.

- Кинг, Л. Тесты на креативность [Текст]/Л. Кинг. -СПб.: Питер ОНЕР, 2005.

- Post, F. Creativity and psychopathology [Текст]/F. Post, 1994.

- Luolwig, A. The price of greatness [Текст]/A. Luolwig, 1995.

- Eysenck, H. Genius. The natural history of creativity, 1995.

- Дорфман, Л.Я. Основные направления исследований креативности в науке и искусстве [Текст]: журнал «Вопросы психологии». -1999. -№ 2.