Кредит доверия президенту подтвержден. Достижение целей социально-экономического развития до 2024-2030 гг. в тумане

Автор: Ильин Владимир Александрович, Морев Михаил Владимирович

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Эффективность государственного управления. От главного редактора

Статья в выпуске: 4 т.13, 2020 года.

Бесплатный доступ

Состоявшееся в период с 25 июня по 1 июля 2020 года общероссийское голосование по поправкам к Конституции показало, что кредит доверия, выданный обществом действующей системе государственного управления и лично главе государства в ходе предыдущих президентских выборов, подтвержден. При высокой явке (68%) 78% российских избирателей поддержали инициативу В. Путина по внесению изменений в Основной Закон. Однако проведенный в статье детальный анализ «болевых точек» прошедшего голосования (регионов, в которых доля голосов, отданных против поправок к Конституции, была выше, чем в среднем по стране), подтверждает мнение экспертов о том, что консолидировать общество вокруг данного события не удалось. Отсутствие реальных изменений в решении ключевых вопросов, связанных с преодолением вопиющего социального неравенства, ощутимым для широких слоев населения ростом уровня и качества жизни, приводит к усталости людей от очередных позитивных целей социально-экономического развития, которые уже не в первый раз не выполняются, а продолжают оставаться лишь в декларативной форме. Это сказалось на динамике общественного мнения и, в частности, отразилось в высоком уровне протеста в большинстве российских регионов (в 47 из 86), их областных центрах и крупных промышленных городах в ходе общероссийского голосования по поправкам к Конституции. При этом новый указ Президента от 21 июля 2020 г. о национальных целях развития России до 2030 года в очередной раз сдвигает сроки выполнения национальных проектов (с 2024 до 2030 г.) и в целом еще раз снижает уровень оптимизма по реализации целей национального развития до 2024 года, то есть до следующих выборов Президента Российской Федерации. Анализ фактологической информации и экспертных оценок, проведенный авторами статьи, вынуждает констатировать, что, несмотря на очередной кредит доверия, выданный обществом Президенту и выстроенной им системе государственного управления, будущее социально-экономического развития России (по крайней мере, на период до 2024-2030 гг.) остается туманным, что усиливает опасения граждан за жизненные перспективы свои, своих семей и за страну в целом. В этих условиях сложно не согласиться с мнением ряда экспертов о том, что для преодоления многолетней нерешенности жизненно важных проблем, волнующих население, и повышения эффективности системы государственного управления требуются активные шаги (в первую очередь со стороны Президента) по национализации властвующих элит. Продолжение балансирования между либеральными и государственно-патриотическими силами во власти может в очередной раз привести к недостижению ключевых целей национального развития, что ставит под угрозу легитимность и само будущее российской государственности.

Эффективность государственного управления, общероссийское голосование по поправкам к конституции, социальное неравенство, цели национального развития, общественное мнение

Короткий адрес: https://sciup.org/147225117

IDR: 147225117 | УДК: 323.2 | DOI: 10.15838/esc.2020.4.70.1

Текст научной статьи Кредит доверия президенту подтвержден. Достижение целей социально-экономического развития до 2024-2030 гг. в тумане

Несмотря на сохранение достаточно тревожной эпидемиологической ситуации (связанной с существующими тенденциями распространения коронавирусной инфекции, ожиданиями «второй волны» пандемии, периодическими появлениями в СМИ сообщений о новых штаммах коронавируса 1 и новых потенциальных угрозах эпидемиологического характера 2 ), мир постепенно преодолевает этот этап своей истории. Последовательно снимаются карантинные ограничения, люди возвращаются на работу, открываются курорты, возобновляется движение автотранспорта, деятельность предприятий общепита и т. д.

Одновременно с этим процессом актуализируются вопросы, связанные с тем, какими неравенство, цели национального развития, станут устройство и основные принципы функционирования «посткоронавирусного» мира. Конечно, эта тема звучала и раньше, когда мир только начинал входить в «коронавирусную фазу» своего существования. В то время эксперты говорили, что «кризис, который переживает человечество в связи с пандемией коронавируса, уже приобрел столь глобальный масштаб, что возврат к той ситуации, которая существовала накануне эпидемии, просто невозможен»3.

Так и происходит. Сегодня постпандемическое устройство мира принимает все более реалистичные очертания: период гипотез и предположений постепенно перетекает в период необходимости активных действий и принятия политических решений, от которых будут зависеть международная ситуация и внутренняя стабильность в каждой отдельно взятой стране, в том числе и в России.

«Кризис зрел давно. Почти десятилетие экономического роста в мире шло на фоне одновременного катастрофического отставания модернизации социальных и политических систем. Интернет, цифровые технологии, искусственный интеллект создавали колоссальные возможности, которыми крайне выборочно пользовались государства и корпорации, оставляя за бортом множество применений… В течение десятилетий зрело и более глубокое системное напряжение. Институты индустриальной цивилизации трещали по швам. Образование, медицина, экономика, все сталкивалось с новыми вызовами, но пока оставалось консервативным. Коронавирус резко обнажил все противоречия. И теперь «по-старому» уже не получится: придется болезненно, но глубоко менять основы общества и экономики, чтобы полноценно вступать в цифровой век» 4 .

Как отмечают многие эксперты, коронавирус не столько привнес в нашу жизнь новые проблемы, сколько обострил старые, затянувшиеся противоречия. Возникающие в пост- коронавирусную эпоху вызовы (политические, экономические, демографические) катализируют и без того турбулентные процессы, сопровождающие смену технологического уклада и переход мирового сообщества от модерна к постмодерну. Это ставит вопрос об эффективности государственного управления в разряд наиболее значимых, системообразующих, определяющих дальнейшую «жизнеспособность»5 государства.

«Отягчающим» для всех стран фактором становится ощутимое ухудшение мировой экономики, вызванное последствиями глобальной пандемии и колебаниями цен на энергоресурсы. По прогнозам Всемирного банка, в 2020 году в большинстве ведущих стран мира (за исключением Китая) ожидается снижение темпов прироста ВВП на 5–9%, а в 2021 году – рост не более чем на 4% (табл. 1).

Как показывают данные, представленные в таблице 1, темпы выхода государств из эпидемиологического кризиса в 2020–2021 гг. различаются. Это касается не только состоя-

Таблица 1. Прирост ВВП, % к предыдущему году (ранжировано по прогнозам на 2021 г.)

|

Страна |

2017 |

2018 |

2019 (оценка) |

2020 (прогноз) |

2021 (прогноз) |

|

Китай |

6,8 |

6,6 |

6,1 |

1,0 |

6,9 |

|

Индонезия |

5,1 |

5,2 |

5,0 |

0,0 |

4,8 |

|

США |

2,4 |

2,9 |

2,3 |

-6,1 |

4,0 |

|

Индия |

7,0 |

6,1 |

4,2 |

-3,2 |

3,1 |

|

Россия |

1,8 |

2,5 |

1,3 |

-6,0 |

2,7 |

|

Япония |

2,2 |

0,3 |

0,7 |

-6,1 |

2,5 |

|

Саудовская Аравия |

-0,7 |

2,4 |

0,3 |

-3,8 |

2,5 |

|

Бразилия |

1,3 |

1,3 |

1,1 |

-8,0 |

2,2 |

|

Справочно: Мир |

3,3 |

3,0 |

2,4 |

-5,2 |

4,2 |

|

Зона евро |

2,5 |

1,9 |

1,2 |

-9,1 |

4,5 |

|

Развитые страны |

2,5 |

2,1 |

1,6 |

-7,0 |

3,9 |

|

Развивающиеся страны |

4,5 |

4,3 |

3,5 |

-2,5 |

4,6 |

|

Восточная Азия и Тихоокеанский бассейн |

6,5 |

6,3 |

5,9 |

0,5 |

6,6 |

|

Европа и Центральная Азия |

4,1 |

3,3 |

2,2 |

-4,7 |

3,6 |

|

Латинская Америка и Карибский бассейн |

1,9 |

1,7 |

0,8 |

-7,2 |

2,8 |

|

Ближний Восток и Северная Африка |

1,1 |

0,9 |

-0,2 |

-4,2 |

2,3 |

|

Южная Азия |

6,5 |

6,5 |

4,7 |

-2,7 |

2,8 |

|

Африка к югу от Сахары |

2,6 |

2,6 |

2,2 |

-2,8 |

3,1 |

ния национальных экономических систем, но и внутренней психологической ситуации в стране. Так, например, официальные представители Всемирной организации здравоохранения оценили противоэпидеми-ологические меры, предпринимаемые российскими властями, как «своевременные и правильные» 6 , обратив особое внимание на широкий охват населения тестированием на коронавирус 7 .

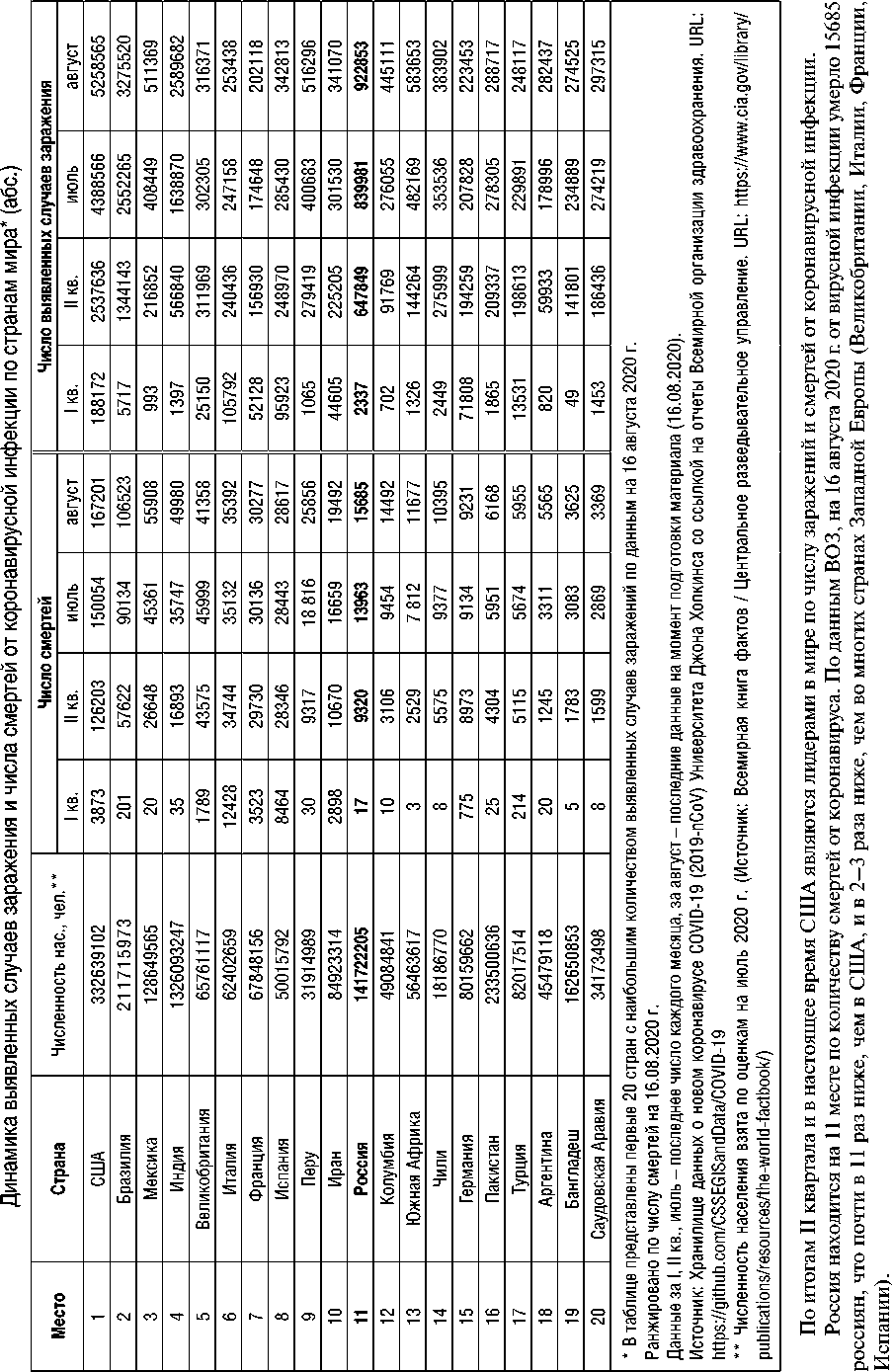

В то же время в США, являющихся мировым лидером по абсолютному числу смертей и случаев заражения коронавирусной инфекцией (вкладки 1–2 ), негативные эпидемиологические процессы сопровождаются жесточайшим культурно-политическим кризисом, который уже сегодня распространяется далеко за пределы самих Штатов и последствия которого пока еще сложно себе представить.

Мартынов А. (политолог, директор Международного института новейших государств): « США такая страна, что любые подобные вещи серьезными последствиями аукнутся в мире. И не только в странах, подчиненных интересам США» 8 .

Бордачев Т. (директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ): «Протесты в США - результат социально-экономического устройства американского общества, демонстрации в Европе – результат накопившихся проблем европейских обществ, граждане которых ищут решение и способ выразить свое недовольство правящими элитами в целом» 9 .

Исаков А. (корреспондент, переводчик информационного агентства Regnum): «Расовые беспорядки в США, на первый взгляд, представляют из себя рецидив не до конца избытых противоречий времен Гражданской войны (1861–1865 гг.), но при внимательном рассмотрении за этим конфликтом стоит гораздо более глубокий кризис, знаменующий собой цивилизационный слом, способный положить конец существованию самой могущественной империи» 10 .

Иноземцев В. (экономист, научный руководитель и директор автономной некоммерческой организации «Центр исследований постиндустриального общества»): «Конечно, протесты под лозунгом Black Lives Matter вряд ли закончатся гражданской войной. Но они будут иметь достаточно серьезные последствия как для экономики, так и для либеральных основ западного общества… Все это говорит в пользу того, что «социалистические» тренды пришли довольно надолго и они смогут нанести западным экономикам существенный вред на протяжении ближайших пяти-десяти лет. С другой стороны, новая идеология групповых различий серьезно угрожает тем либеральным основам, на которых строятся западные общества… причин для большого оптимизма я сейчас не вижу: как в случае с COVID мир столкнулся с вирусом, против которого люди не имеют иммунитета, так и западные страны сегодня встретились с требованиями, удовлетворить которые, оставаясь самими собой, они, пожалуй, не в состоянии» 11 .

Вкладка 2

|

о: х X CD X ГО саго го 03 о го т с: о X X X о о с: о X |

го |

от |

от |

co |

CD |

CO |

От |

ОТ |

От |

СО |

со" |

о ld со |

ё |

ё |

ё |

ОС О =) 55 х 2 f 1 | н ГО >: СО СО VD ГО о, о § g § q см о m S ° C\J со -О с о ПО Го СХ5 ГО Е ^ CD

Го го ^ 2п

= го 8 S ° CD

fl го го i_j X х х =г CD ° О \

га ц5 cd j5 го ^^- ^ га ^.

я $ ^

го п; m —-■ х

S s га V о

S О ° 1 Ю 5 ° S ” ° ОТ S §. i ° 5 о ° > от ё § $ “ О о _ 8 О- О го С оа 8 х 09 ^ х о ' § О х го го ч ш о — 2 § g зуб g f °- о = S £5 - х 1 = 1 s 8 о 5 g- § | ^ 5 з Н ^ ГО о ГО ~го т 03 ГО О * о -к Q- EZ[ ^ лт -к -^ |

||||||

|

g |

a |

от |

s |

CD |

от |

S |

co |

CD |

От |

от" |

ё |

ё |

СО |

ОО |

LO о> со оГ о> LO |

ё |

со |

ё |

ё |

со |

||

|

со |

от |

ОТ |

ё |

ОТ |

co |

ОТ |

от |

co |

co |

от" |

ё |

от |

От |

От |

со см 9 |

от |

от |

9 |

ё" |

со |

||

|

со |

co |

от |

CO |

s |

g |

co |

oo |

cd" |

От |

см |

от |

го |

От |

о> со |

от |

от |

cd" |

от |

ё |

|||

|

>х о 1— Оо о о с: о X |

ГО |

co |

co |

CO |

co |

о |

co |

от |

co |

CD |

от |

от |

СО |

со |

со о |

от |

от |

ё |

||||

|

g |

от |

от" |

oo |

ОТ |

co" |

CM |

5 |

ОТ |

От |

co |

го |

со |

От |

см LO со СП |

со" |

со |

от |

сг> |

||||

|

со |

от |

от |

co |

ё_ |

ОТ |

cm" |

ОТ |

co |

CD |

co |

от |

от |

со |

от |

со LO со |

‘О |

от |

^Ч |

от |

|||

|

со |

от |

о |

co" |

S |

co |

От |

s |

ё |

co |

CD |

см |

о |

От |

см о о |

от |

ё |

CD |

ё |

||||

|

5 го 5 |

o> |

co |

От |

co |

CD |

LO |

CO |

ОТ |

co |

ОТ |

s |

От |

со |

от |

ю о см |

от |

ё |

от |

от |

ё |

||

|

го X го о. 1™ о |

ro CD CO |

s |

s zr |

ro S |

ro ID |

e |

2 |

П X |

2 |

о: X о о о О- |

S |

от |

§ |

ГО 1= |

3 го го LQ |

|||||||

|

о 1™ о о S |

CM |

co |

CO |

CD |

co |

CD |

CD |

см |

со |

ю |

со |

со |

о> |

о |

||||||||

В расчете на 100 тыс. чел. населения лидером по числу смертей от коронавируса является Перу (81,015 случаев по данным на 16 августа 2020 г.). В России этот показатель составляет 11,067 случаев на 100 тыс. чел. населения (15 место в мире), что в 7 раз меньше, чем в США, и в 5 раз меньше, чем в ряде стран Западной Европы (Великобритании, Италии, Испании).

«Американский „Титаник”, – обращают внимание эксперты, – уже получил роковую пробоину, и ситуация с коронавирусом лишь усугубит общий кризис, но не разрешит… аукаться всем эти перемены будут долго. И сразу освободится вакантное место глобального гегемона. И за него начнется борьба. Возможно, такая, что камня на камне не останется. Ведь на кону не просто лидерство, а оставшиеся ресурсы Земли» 12 .

Постепенное снятие карантинных ограничений в России позволило состояться одному из главных политических и общественных событий последних лет – общероссийскому голосованию по поправкам к Конституции. Оно впервые проходило в течение нескольких дней и подводило итог масштабному общественнополитическому процессу, запущенному Президентом РФ 15 января 2020 года в очередном Послании Федеральному Собранию РФ.

Обсуждение изменений в Конституции проходило в течение всего периода эпидемиологического кризиса и, безусловно, стало одним из важных факторов, консолидирующих общество в период неопределенности и тревоги по поводу распространения коронавирусной инфекции, изменения образа жизни в связи с карантинными мероприятиями, негативными социальноэкономическими последствиями пандемии. Не менее значимо и то, что возможность продления президентских сроков В. Путина сняло лишние вопросы относительно транзита власти в период до президентских выборов 2024 года, о чем мы писали в нашей предыдущей статье 13 .

Однако следует подчеркнуть другое: основная часть поправок к Конституции и в целом ее «эмоциональная составляющая», воспринимаемая обществом, полностью соответствовала вызовам, предъявляемым системе государственного управления объективной реальностью посткоронавирусного периода. Эти вызовы заключаются в необходимости быстрого и эффективного от- вета на вопросы, которые беспокоят российское общество уже много лет: динамичный рост уровня и качества жизни, государственная гарантия социальной защиты широких слоев населения, растущая потребность в социальной справедливости и сокращение огромного неравенства14, национализация элит, без чего решение этих проблем невозможно.

Не случайно, как показали опросы ВЦИОМ, наибольшую важность для россиян имеют поправки, касающиеся именно социальной защиты населения. Так, более 90% людей отметили, что им важно, чтобы в Конституции были зафиксированы такие принципы, как:

V государственная гарантия доступной и качественной медицинской помощи (95%);

V дети как важнейший приоритет государственной политики, их социальная поддержка (93%);

V обязательная ежегодная индексация пенсий (92%);

V гарантия оказания адресной социальной поддержки, индексации социальных пособий и выплат (92%);

V ответственность государства за защиту прав трудящихся россиян, а также установление МРОТ не менее величины прожиточного минимума (92%) 7 15 .

Подчеркнем, что потребности общества в социальной справедливости и динамичном развитии уровня и качества жизни не возникли одномоментно, вместе со снятием карантинных ограни- чений, а существовали еще задолго до эпидемиологического кризиса. В настоящее время, когда россияне возвращаются к привычному образу жизни, снова появляются ожидания, на реализацию которых российское общество раз за разом выдавало кредит доверия власти, в первую очередь на выборах главы государства (вкладка 3): так, с 2012 года явка на президентские выборы во всех федеральных округах РФ составляла не менее 60%, за действующего Президента РФ В. Путина стабильно отдают свои голоса более 56% избирателей, принявших участие в голосовании. При этом на последних президентских выборах 2018 года во всех федеральных округах увеличились и явка (в целом по стране – с 65 до 68%, то есть с 72 до 74 млн человек), и поддержка главы государства (с 64 до 77%, или с 46 до 56 млн чел.).

Соответствие общественным потребностям и моменту времени, требующему их эффективной реализации, делает само событие общероссийского голосования важным фактором, мобилизующим и консолидирующим страну перед лицом эпидемиологических и социальноэкономических угроз. Оно способствует снятию социального напряжения за счет декларации готовности и способности государственной власти чувствовать настроения общества и работать на реализацию национальных интересов. Не случайно и итоги голосования, завершившегося 1 июля 2020 года, были вполне убедительны: в целом явка по стране составила 68% (74,2 млн чел.); 78% (57,7 млн чел.) проголосовали за поправки в Конституцию (вкладка 4) .

Итоги голосования по поправкам в Конституцию 25.06. – 01.07.2020

|

Вариант ответа |

% |

млн чел |

|

за |

77,9 |

57,7 |

|

против |

21,3 |

15,8 |

|

явка |

68,0 |

74,2 |

Однако, как показывает практика государственного управления в России за последние 15 лет, декларация намерений власти реализовывать политику в интересах большинства граждан страны далеко не гарантирует реальное воплощение ее целей и задач. С учетом предыдущего многолетнего опыта неисполнения прямых указов главы государства и отсутствия ощутимой позитивной динамики изменения уровня и качества жизни населения у ряда экспертов возникают большие сомнения в том, что системе государственного управления, выстроенной В. Путиным за период его президентских сроков, удастся справиться с реализацией возложенных на себя обязательств, зафиксированных в Конституции, поскольку никаких новых инструментов для этого так до сих пор и не было предложено.

Вот уже более 10 лет, несмотря на провозглашаемые задачи «концентрации бюджетных и административных ресурсов на повышении качества жизни граждан России» 16 , «увеличения к 2018 году размера реальной заработной платы в 1,4–1,5 раза» 9 17 , «снижения в два раза уровня бедности» 18 , «осуществления прорывного развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также раскрытия таланта каждого человека» 19 и т. д., численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума составляет 12–13%, или порядка 18–19 млн россиян (с 2007 г., рис. 1) . В том числе и при «новом» правительстве, работающем с 2018 года и поставившем перед собой цель «повышение качества жизни каждого человека в стране за счет роста экономики и развития социальной сферы» 12 20 .

Вкладка 3

|

со |

О |

aS |

co |

co |

co |

8 |

2 |

CO |

2 |

co |

a> co co |

I 1 О Ф Ct . t ° 1=1 о 1 О 5 7? о § ^ га 1 га 05 2 ^ CD и о S е О 5 2 X g и о 1 5 5 ? 1s ^ гага ” g 3 — о га ° о^ са х га О ° о § § О со сс го 3 з ” m ГО rag ^ ^ ° ХС R СР га $ S Я Q О f 1^2 о -к о |

|

2 |

g |

§ |

g |

g |

g |

co |

co |

a> a> co co CM co LO |

||||

|

сс |

as |

s |

co |

а |

to |

to |

s |

to |

s 2 |

|||

|

2 |

g |

co |

g |

g |

g |

to |

g |

о о со co |

||||

|

а |

га § |

as |

g |

g |

2 |

co |

g |

co |

to |

to |

о со co co |

|

|

2 |

CO |

co |

co |

s |

CM |

§ |

co |

LO CM о со to |

||||

|

сс |

as |

co |

S |

g" |

g |

to |

co |

2 |

5> to co |

|||

|

2 |

2 |

co |

g |

g |

g |

g |

to |

g |

о о co о co |

|||

|

g |

га |

as |

co |

s |

g |

2 |

^ |

8 |

to |

to |

co |

|

|

2 |

co |

co |

co |

g |

co |

g |

g |

а |

о CM о со co to |

|||

|

сс |

as |

co |

CO |

2 |

co |

to |

8 |

to |

a> co to |

|||

|

2 |

g |

2 |

co |

g |

to |

g |

co |

2 |

о to co to o> co |

|||

|

g |

га |

as |

s |

2 |

8 |

co |

co |

CO |

g |

S oT to |

||

|

s |

g |

g |

g |

CxJ |

g |

co |

co |

co |

to о o> co |

|||

|

сс |

as |

g |

g |

g |

co |

CXJ~ |

to |

to |

co co |

|||

|

2 |

g |

s |

g |

co |

g |

CO |

g |

g |

о co to |

|||

|

о e ra 5 |

о e 5 ra co |

о e * 2 |

ra 5 e |

о e |

о e |

о e |

о e 05 1=1 |

e Q- O C О о El CD Q- O |

||||

В 2018 году по сравнению с 2012 годом во всех федеральных округах России отмечался рост явки избирателей на выборы Президента, а также увеличение доли голосов, отданных за В.В. Путина. В среднем по стране за него проголосовало более 56 млн россиян (76,69%), что на 10 млн больше, чем в 2012 году, и почти на 17 млн больше, чем в 2000 году.

Вкладка 4

|

СП § S 1 о - *— X о Z g х ZF сТ н о |

LO CD oJ CXJ |

CD CD OO |

xT LO^ OO |

xr CD |

xT CXJ |

CD xT xT CXJ |

CD CD CXJ |

LO OO CXJ |

E^ CXI |

|

|

СУ |

CXJ CD LO CD LO LO хГ |

CD xT CD LO CD |

OO CD OO CD OO CXJ |

CD OO xT CD LO |

CD OO OO CD CXJ OO |

OO CD OO LO LO |

OO CD LO CXJ CO CD |

OO CD CD CD |

OO CD CD LO |

|

|

СУ X X СТ н о со' о о о о X zr |

CD |

CXJ CD OO CD |

LO LO^ OO |

CXJ LO^ OO |

CXJ |

OO XT |

CD CD CXI |

CD |

CXI CD |

|

|

СУ |

CD OO OO CD xT xT |

OO XT XT CD LO |

CD xT LO CD OO |

OO xT CD xT xT xT |

CD xT CD CD CD OO |

xT OO CD CD CD CD xT |

OO О LO xT LO |

CD CD LO CXJ |

OO OO CXI xT in |

|

|

су ^ CR |

OO oo LO^ CD |

xT OO CD |

CD CD CD OO |

xT LO^ OO |

LO |

CD CD |

OO LO |

CD CXJ~ OO LO |

CD CD |

|

|

СУ |

CXJ О co LO CD |

CD CD CD OO CD |

co CD CD |

CD CD OO OO CD CD LO |

OO OO LO OO CXJ CD |

OO LO xT CD LO |

о LO CXJ LO |

CXJ xT co CD CXJ LO OO |

m m m m CXI xT |

|

|

1— ° ^ |4 ZT |

1Х CD н су X \о 00 X |

xT OO OO CD CD CXJ |

CD OO CD CD |

CXJ CD CD CD OO CXJ |

CD CXJ OO CD CXJ CD LO |

OO CD OO CD CD CXJ CXJ |

CD OO CD CD LO CXJ CD |

CD LO CD CXJ |

CD XT LO CD CD CD |

CO co о CD CD О |

|

X X X CD су X |

CD LO LO OO OO xT CD OO |

CXJ CD CD OO CD OO |

xr OO CD CD CD xT CD |

OO OO CD CD OO CD CD |

OO OO CD OO CXJ CD CXJ |

CXJ LO CD CD OO CXJ |

OO OO OO |

OO CD CXJ CD CD CO |

о CD m OO CD xT |

|

|

X X о н |

о e 1X X cy H =r |

о e 1X X CT cy X cy CO О CD |

О e 1X X £ 2 |

О e >x X ^ CO СУ cy ^ О CD |

О e >x X о m X EZ |

О e >x X cy > |

о e >x X x VD X |

О e 1X О h- о |

e D O E Q> Q> ci Q> O-o |

|

Рис. 1. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума

Источник:

Таблица 2. Рост дохода и неравенство в России (1989–2016 гг.), %

Доходная группа (распределение доналогового национального дохода на 1 взрослого) Численность группы на 01.01.2019.* (чел.) Средний годовой темп роста 1989 – 2016 гг.** Совокупный реальный рост 1989 – 2016 гг.** Всё население 113892000 1,3 41 50% с наименее низкими доходами 56946000 -0,89 -20 40% со средними доходами 45556800 0,5 15 10% с наиболее высокими доходами 11389200 3,8 171 включая 1% с наиболее высокими доходами 1138920 6,4 429 включая 0,1% с наиболее высокими доходами 113892 9,5 1054 включая 0,01% с наиболее высокими доходами 11389 12,2 2134 включая 0,001% с наиболее высокими доходами 1139 14,9 4122 * Численность населения РФ старше 20 лет (составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики. URL: . ** Источник: Novokmet F., Piketty T., Zucman G. From Soviets to oligarchs: inequality and property in Russia, 1905-2016 / National Bureau of economic research / Cambridge, MA August 2017. P. 78.

Одно из крупнейших международных исследований проблемы неравенства, к которому мы уже обращались в одной из наших предыдущих статей 21 , показывает, что за последние почти 30 лет (в период с 1989 по 2016 год) совокупный реальный рост дохода 50% россиян с наименьшими доходами снизился на 20% (по данным на 2019 год это около 57 млн чел.) . У 40% населения со средними доходами (почти 46 млн чел.) уровень дохода возрос лишь на 15%.

Для сравнения, доля доходов 10% наиболее состоятельных граждан (11,4 млн чел.) возросла на 171%, то есть почти вдвое, а уровень доходов 0,001% самых богатых россиян (около 1000 чел.) увеличился на 4122%, то есть почти в 40 (!) раз (табл. 2) .

Наверное, можно по-разному относиться к данным конкретного исследования, но факт в том, что они подтверждаются и статистическими сведениями. Так, по информации Мирового банка индекс концентрации доходов (индекс Джини22) в России сопоставим с США (41,4) и Китаем (38,5), но значительно выше, чем, например, в Германии (31,9), Великобритании (34,8), Франции (31,6) и многих других странах Западной Европы. Но главное то, что за период с 2000 по 2018 год индекс Джини в России фактически не изменился (в 2000 г. – 37,1; в 2018 г. – 37,5), следовательно, какие-либо ощутимые позитивные изменения в распределении доходов по основным социальным группам и решении проблемы социального неравенства отсутствуют.

При этом фактически не меняется динамика численности и размеров состояния долларовых миллиардеров, количество которых за последние 13 лет (с 2006 по 2019 год) увеличилось с 60 до 100 чел., а их капитал – со 153 до 275 млрд руб. в среднем на одного миллиардера (табл. 3) .

Данные публичной финансовой отчетности крупных металлургических корпораций свидетельствуют о значительном росте денежных средств, направленных на личное потребление топ-менеджеров, что обусловливает вопиющий разрыв в доходах по отношению к средней заработной плате работников предприятий.

По данным Forbes 23 , руководители предприятий, о которых идет речь, входят в 20-ку богатейших бизнесменов России:

В. Потанин (ПАО «Норникель») – 1 место (состояние оценивается в 19700 млн долл. США),

-

А. Мордашов (ПАО Северсталь) – 4 место (16800 млн долл. США),

-

В. Рашников (ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат») – 15 место (7300 млн долл. США).

Таблица 3. Динамика численности и состояния долларовых миллиардеров России

|

Год |

Численность, чел. |

Состояние, млрд долл. |

Состояние, млрд. руб.* |

В среднем на одного миллиардера, млрд руб. |

|

2006 |

60 |

337,3 |

9168,4 |

152,8 |

|

2007 |

100 |

521,7 |

13355,5 |

133,6 |

|

2008 |

32 |

102,1 |

2542,3 |

79,4 |

|

2009 |

62 |

265,0 |

8400,5 |

135,5 |

|

2010 |

101 |

432,7 |

13141,1 |

130,1 |

|

2011 |

96 |

376,1 |

11057,3 |

115,2 |

|

2012 |

110 |

426,8 |

13269,2 |

120,6 |

|

2013 |

111 |

422,2 |

13426,0 |

121,0 |

|

2014 |

88 |

337,0 |

12940,8 |

147,1 |

|

2015 |

77 |

282,6 |

17224,5 |

223,7 |

|

2016 |

96 |

386,3 |

25882,1 |

269,6 |

|

2017 |

96 |

386,4 |

22565,8 |

235,1 |

|

2018 |

106 |

417,7 |

26189,8 |

247,1 |

|

2019 |

100 |

425,1 |

27504,0 |

275,0 |

|

2019, % к 2006 г. |

166,7 |

126,0 |

300,0 |

180,0 |

|

* Состояние, указанное в журнале «Forbes» в долларах, переведено в рубли по курсу, установленному Банком России. Источники: данные журнала «Forbes»; расчеты ВолНЦ РАН. |

||||

22 Коэффициент Джини, или, как еще его называют, индекс концентрации доходов – это параметр, который используют экономисты в своих расчетах, для того чтобы характеризовать имеющееся экономическое неравенство между отдельными слоями населения одной страны. Таким образом, он показывает, насколько неравномерно разделены доходы или совокупное богатство между членами общества.

Принято оценивать его с течением времени, наблюдая общую тенденцию. Индекс Джини используется для оценки равномерности распределения доходов, этот показатель является важным для анализа темпов экономического развития. Дело в том, что чем более неравномерно распределены доходы, тем больше формируется дисбаланс и каждое поколение становится более бедным по отношению к предыдущему, тогда как богатые продолжают наращивать свои капиталы. Так образуется специфическая «ловушка бедности», не позволяющая обществу полноценно развиваться (источник: Коэффициент Джини в России. URL: .

23 Рейтинг Forbes 200 богатейших бизнесменов России – 2020 // Официальный сайт Forbes. 2020. 17 апреля. URL:

Таблица 4. Средняя заработная плата работников и среднее вознаграждение органам управления металлургических корпораций в 2012–2019 гг., тыс. руб. в месяц

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 В среднем за 2012–2019 ПАО «Северсталь» Заработная плата работников 39 47 53 54 61 64 65 67 56 Численность работников управления, чел. 10 10 10 22 22 22 22 22 18 Вознаграждение 9848 10368 7398 2322 2530 2429 2621 2202 9755 К заработной плате работников, раз 253 221 140 43 41 38 40 33 186 ПАО ГМК «Норникель» Заработная плата работников 63 68,5 76 75 85 87 90 97 80 Численность работников управления, чел. 19 24 26 27 27 27 27 27 26 Вознаграждение 12850 14253 6541 11433 12738 18638 21008 26817 15535 К заработной плате работников, раз 204 208 86 152 150 214 233 276 190 ПАО «НЛМК» Заработная плата работников 39 43 48 52 58 60 62 63 53 Численность работников управления, чел. 21 19 18 18 18 17 17 17 18 Вознаграждение 820 1288 2459 2571 3732 4145 3283 3241 2692 К заработной плате работников, раз 21 30 51 49 64 69 53 51 49 ПАО «ММК» Заработная плата работников 43 46 47 52 55 51 48 50 49 Численность работников управления, чел. 26 25 25 23 23 23 25 24 24 Вознаграждение 887 2241 828 1539 1449 1858 1937 1885 1578 К заработной плате работников, раз 20 49 18 30 26 36 40 38 32 Источники: годовые отчеты металлургических компаний. URL: ; ; ;

Таблица 5. Явка (%) и доля людей, проголосовавших против поправок в Конституцию 1 июля 2020 г. (% от явки)

|

Территория |

Явка |

Доля голосов, отданных «против» |

Отклонение (+/–) голосов «против» от среднего по России (21,27%) |

|

|

п. п.* |

%** |

|||

|

Россия |

67,97 |

21,27 |

0 |

0 |

|

Вологодская обл. |

58,72 |

28,01 |

+6,74 |

+31,69 |

|

г. Вологда |

57,19 |

28,80 |

+7,53 |

+35,40 |

|

г. Череповец |

48,10 |

32,51 |

+11,24 |

+52,84 |

|

Липецкая обл. |

66,31 |

20,39 |

-0,88 |

-4,14 |

|

г. Липецк |

44,19 |

34,31 |

+13,04 |

+61,31 |

|

Красноярский край |

58,99 |

28,97 |

+7,7 |

+36,20 |

|

Норильск |

79,71 |

16,23 |

-5,04 |

-23,70 |

|

Челябинская обл. |

65,88 |

29,55 |

+8,28 |

+38,93 |

|

Магнитогорск |

59,64 |

35,09 |

+13,82 |

+64,97 |

* Разница между долей голосов, отданных против поправок к Конституции в регионе/городе и в среднем по стране, выраженная в процентных пунктах.

** Разница между долей голосов, отданных против поправок к Конституции в регионе/городе и в среднем по стране, выраженная в % от доли голосов «против» в среднем по России (21,27%).

Так, за период с 2012 по 2019 год размер среднемесячного вознаграждения одного руководителя в десятки, а то и в сотни раз (как в Северстали и Норникеле) превышал среднемесячную заработную плату одного работника корпораций и при этом увеличивался более высокими темпами (табл. 4) .

Возможно, такое несправедливое распределение доходов стало одной из причин того, что во всех городах, на территории которых располагаются указанные корпорации (за исключением Норильска), доля людей, принявших участие в голосовании по поправкам в Конституцию, была ниже, чем в среднем по региону, а удельный вес тех, кто не поддержал их, – значительно (на 50–60%) выше (табл. 5) .

«За 25 лет из России были выведены активы на общую сумму как минимум в 750 млрд долл., и это половина годового ВВП страны. Если бы эти активы были вложены в отечественную экономику, они могли бы увеличить объемы производства и доходы бюджета от налогов, которые можно было бы потратить на развитие инфраструктуры и социальные программы, – но вместо этого большая их часть пошла на покупку зарубежных активов, в том числе и шикарных яхт, которые бороздят далекие моря» 24 .

Однако негативные последствия неэффективного курса экономического развития, реализуемого либеральным блоком Правительства РФ, сказываются не на каких-то конкретных территориях, а на экономике страны в целом. Так, на фоне отсутствия реальных изменений в динамике уровня бедности и неравенства вот уже более 10 лет в стране продолжается отток капитала. По оценкам Центрального банка, за январь-февраль 2019 года чистый вывоз капитала из России частным сектором составил 18,6 млрд долл., что в 2,1 раза превысило показатель за тот же период 2018 года (8,7 млрд) 25 . По итогам 2018 года чистый отток капитала увеличился в 2,7 раза в годовом выражении – с 25,2 до 67,5 млрд долл. Чистый отток в 2017 году составил 31,3 млрд долл. (рост в 1,6 раза к 2016 г.).

Нельзя не отметить, что проблема оседания финансовых капиталов России в офшорных зонах зарубежных стран длительное время игнорировалась государством. Только после внесения изменений в Конституцию, где фигурирует запрет высшим должностным лицам «открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации»26, Президентом было принято решение о налогообложении доходов в виде дивидендов, переводимых на счета за рубежом, по ставке 15%27, в рамках которого в августе 2020 года началась процедура денонсации договора об избежании двойного налогообложения с Кипром (следующими в очереди на соответствующие изменения соглашений стоят Мальта и Люксембург)28.

Тем не менее эти меры, возможно, будут способствовать деофшоризации российской экономики в будущем, но пока утечка отечественного капитала за рубеж по-прежнему остается одной из наиболее острых проблем российской экономики.

В связи с этим некоторые эксперты высказывают вполне обоснованные опасения относительно перспектив дальнейшего пролонгирования существующего, во многом либерального, курса экономической политики 29 , а также предлагают конкретные меры по повышению его эффективности с целью приведения в соответствие с задачами глобальной конкурентоспособности и национального развития. Однако уже много лет правящие элиты оставляют эти предложения без внимания и делают все для того, чтобы сохранить выгодные (прежде всего для себя) правила ведения национальной экономической политики 30 .

Глазьев С.Ю.: «Необходимо немедленное кардинальное изменение экономической политики. Оно должно обеспечить восстановление макроэкономической стабильности одновременно с выводом российской экономики на траекторию опережающего роста на основе нового технологического уклада. Для этого нужен форсированный переход к формированию нового мирохозяйственного уклада с характерными для него институтами стратегического планирования , подчинения денежно-кредитной политики задачам повышения инвестиционной активности и частно-государственного партнерства, ориентированного на повышение народного благосо-стояния» 31 .

Это вынуждает экспертов констатировать: «Наконец, пора признать несостоятельность модели экономического развития последних лет. И главное – сформулировать представление о комплексной программе развития... Опора на одни лишь национальные проекты пока не дает экономике структурных драйверов роста... L-образный выход из коронакризиса вовсе не та

«Июльский президентский указ о национальных целях развития действительно сильно отличается от аналогичного майского указа 2018 года. Достижение целевых ориентиров теперь переносится с 2024 на 2030 год. При этом сами целевые показатели значительно ухудшены… Вместо девяти национальных целей определены пять. Нет, например, задачи вывести Россию в пятерку самых крупных экономик мира, обеспечить 5-процентный годовой рост производительности труда, довести количество технологически инновационных предприятий до 50% от их числа, обеспечить устойчивое превышение рождаемости над смертностью и пр.» 32 .

стратегия, которая нужна экономике, долгие годы живущей фактически в стагнации, и людям, теряющим свой доход» 33 .

В июле 2020 года на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Президент РФ В. Путин отметил: «Несмотря на объективные текущие трудности, наши долгосрочные ориентиры остаются неизменными»34. Однако похоже, что задачи, сформулированные в нацпроектах 2018 года, имеющие своей целью обеспечить России «решительный прорыв в народосбережении»35 к 2024 году, откладываются на 6 лет. По крайней мере, практически в идентичной формулировке они присутствуют в новом указе Президента

РФ «О национальных целях развития России до 2030 года» (табл. 6) . Как отметил Председатель Правительства М. Мишустин, «постановка новых целей потребует изменения национальных проектов и документов стратегического планирования» 36 .

Таблица 6. Формулировка целей национального развития в ключевых документах 2018 и 2020 гг.

Формулировка 2018 г.* («Правительству Российской Федерации обеспечить достижение следующих национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года:…) Показатель, планируемый к достижению в 2024 г. Показатель, планируемый к достижению в 2030 г. Формулировка 2020 г.** («Установить следующие целевые показатели, характеризующие достижение национальных целей к 2030 году:…») V повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет) 78 лет 78 лет V повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет V снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации 2 раза 2 раза V снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года V обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования 10 стран мира 10 стран мира V вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования V обеспечение присутствия Российской Федерации в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития 5 стран мира 10 стран мира V обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования V доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии: 85% к 2024 г. 85% 85% V улучшение качества городской среды в полтора раза; обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов V численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей: 25 млн к 2024 г. 25 млн чел. 25 млн чел. V увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 миллионов человек V доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет: 97% к 2024 г. 97% 97% V рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, до 97 процентов V доля социально значимых объектов инфраструктуры, имеющих возможность подключения к широкополосному доступу к сети Интернет: 100% к 2024 г. 100% 95% V увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов * Источники: О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года: Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204. URL: ; Паспорта национальных проектов на сайте Правительства РФ. URL: ** Источник: Указ о национальных целях развития России до 2030 года. 21.07.2020. URL: news/63728

35 Послание Президента Федеральному Cобранию РФ 01.03.2018 // Официальный сайт Президента РФ. URL:

36 Стенограмма отчета М. Мишустина о работе Правительства // Российская газета. 2020. 22 июля. URL:

Таким образом, на протяжении вот уже более 10 лет реальные факты практики государственного управления не соответствуют официально декларируемым целям и задачам. И хотя «пробуксовыванию» реализации ключевых целей национального развития можно найти много причин и объяснений (мировой финансовый кризис, экономические санкции, ситуация на мировом рынке энергоносителей, пандемия и т. д.), они вряд ли способны долго «удерживать» общественную неудовлетворенность отсутствием социальной справедливости, или, другими словами, они вряд ли способны предотвратить угрозу легитимности власти.

«Сейчас видно, что новые сроки Путина это опять только откладывание – на неопределенно долгий срок. Который уже в самом своем начале выглядит чем-то невыносимым. Невыносимым именно в том виде, в котором есть сейчас: нам предлагается наслаждаться тем, что есть, а то, мол, будет хуже. И для этого надо лишь пожертвовать прежде всего мечтой о русском мире, социальной справедливостью, любыми идеалами, честностью, здоровьем, остатками человечности (переход к цифровизации), культурой, образованием, то есть почти всем. Весы этого уравнения – либо терпите как есть, либо пожалеете – неуклонно смещаются в сторону недовольства. Нечто подобное в малом формате в Беларуси » 40 .

Платошкин: «Первые национальные проекты в нашей стране были сформулированы в 2005 г. Абсолютно такие же… И что? Чего только не было потом: догнать Португалию по ВВП на душу населения: нет. Программа – 2020, к 2020 году создать 25 млн высокооплачиваемых мест: не говорит давно никто… Формулировано много раз, но ничего до сих пор не сделано. И если судить по этому, если до этого люди ничего не сделали то же самое, то почему сейчас те же люди должны что-то сделать? Они перековались? Прошли какую-то программу стажировки? Да такие же люди» 37 .

«Российская власть считает, что не стоит тревожиться по поводу сегодняшних умонастроений в обществе, довольно вялых и в каком-то смысле бесхозных. Но власть делает грубейшую ошибку, полагая, что эти умонастроения не обладают тревожной динамикой» 38 .

Действительно, с того момента, как российские социологи стали фиксировать устойчивую тенденцию роста потребности людей в переменах (2014 г.)39, прошло 6 лет. Откладывание ее реализации становится все более напряженным, и сегодня это требование ложится в основу протестных выступлений. Это является комплексным вызовом для всей системы государственного управления, поскольку данная проблема не решается одной лишь эффективностью отдельных служб, а показывает необходимость трансформации в целом в меняющейся внутренней обстановке и в связи с настроениями, доминирующими в обществе41.

Это достаточно отчетливо показала ситуация вокруг бывшего губернатора Хабаровского края С. Фургала. Массовые протестные акции населения в Хабаровском крае (которые то ли были организованы командой бывшего губернатора, то ли были вызваны недовольством назначения нового врио М. Дегтярева) «вскрыли» гораздо более глубокую проблему, чем коррупция на местах.

Как утверждают эксперты, «модель вертикали власти в России наталкивается на горизонталь молодого красивого общества» 42 , то есть система государственного управления, с 2000 года выстраиваемая президентом таким образом, что все ее элементы находятся в четком соподчинении, а баланс различных элитных сил регулируется непосредственно главой государства, входит в противоречие с окрепшим политически, экономически и морально обществом, все более активно отстаивающим свои интересы.

«Не секрет, что отделение ЛДПР в Хабаровском регионе давно отдано на аутсорсинг группировке, сложившейся в ходе многолетнего губернаторства Виктора Ишаева (1991–2009), который затем еще четыре года был полпредом президента в ДФО. А сейчас он уже более полутора лет находится под домашним арестом по уголовному делу с „пустяковой” суммой в 5 млн руб. Фургал и его команда стали, по сути дела, лишь новым поколением этой элиты» 43 .

«…скорей всего, неожидаемое последствие ареста Фургала будет: в ближайшие годы настойчивое требование регионов, людей в этих регионах, политиков в этих регионах самим определять, кто будет ими управлять. А за этим последует еще более настойчивое требование значительную часть налогов, которые генерируют эти регионы, оставлять в самих регионах, чтобы те, кого они избрали, имели возможность без согласования с Москвой реализовывать повестку, которая близка населению этого региона, которая поддержала кандидата в губернаторы, потому что он им эту повестку предложил» 44 .

Как известно, любую болезнь эффективнее профилактировать, чем лечить. И если коррупцию, криминал во власти рассматривать как одну из наиболее острых болезней нашего общества, то ситуацию с Фургалом система государственного управления скорее не выявила, а, наоборот, «проморгала». Поскольку, во-первых, это уже далеко не первый подобный случай в нашей стране 45 ; во-вторых, очевидно, что приход к власти С. Фургала – долгий, многолетний процесс, происходящий в рамках той системы государственного управления, которая была создана, и, в-третьих, в подобных случаях всегда речь идет не об одном лице, а о целой команде людей, прямо или косвенно задействованных в данной криминальной системе.

При этом резонансные дела, подобные делу С. Фургала, В. Гайзера, А. Хорошавина и многих других, не должны вводить в заблуждение, указывая на то, что все беды в России концентрируются исключительно вокруг проворовавшихся губернаторов.

«Чиновничий корпус, равно как политическую и бизнес-элиту, сплошь обученных по конспектам „вашингтонского консенсуса”, не перевести в одночасье на рельсы иной, чуждой им идеологии» 46 .

Это лишь «верхушка айсберга», основу которого на самом деле составляют действия либеральных элит, существующих на всех (в том числе и на самых высоких) этажах власти, преследующих преимущественно собственные (а не национальные) интересы и не имеющих в своих приоритетах суверенный статус российской экономики.

Яркие эпизоды последних лет: дело бывшего министра экономического развития РФ А. Улюкаева (приговоренного в 2017 году к 8 годам колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере – 2 млн долл. США) и еще более вопиющий случай – дело бывшего министра РФ по вопросам Открытого правительства М. Абызова, ставшего организатором преступного сообщества, которое в течение нескольких лет осуществляло незаконные махинации с денежными суммами, исчисляемыми в миллиардах рублей 1844 47 .

В этом видится главная причина «пробуксовывания» национальных проектов, майских указов и многих предвыборных обещаний главы государства, реализация которых была и остается основой легитимности государственной власти в стране. Долгосрочные стратегические задачи государственного управления, связанные с реализацией национальных интересов, по-прежнему остаются в руках чиновников либерального толка, все так же занимающих ключевые посты в системе государственного управления.

Не случайно эксперты говорят о том, что « фактически денежная политика ведется в России в интересах финансовых спекулянтов. Денежные власти гарантируют им сверхприбыли и стимулируют переток денег из реального сектора в финансовый и далее за рубеж. При этом основная часть (от 60 до 90%) оборота на российском валютно-финансовом рынке совершается американскими хедж-фондами, а также аффилированными с ними лицами. После того как Банк России отпустил обменный курс рубля в свободное плавание, именно они им манипулируют, раскачивая его в целях извлечения сверхприбыли за счет обесценения рублевых доходов и сбережений российских физических и юридических лиц… Сегодня денежные власти делают те же ошибки, последствия которых негативно сказываются на и без того уже 5 лет стагнирующей экономике» 1 48 .

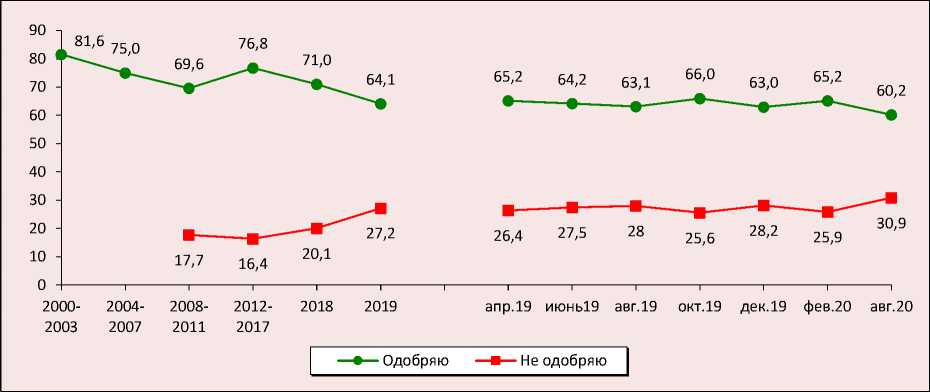

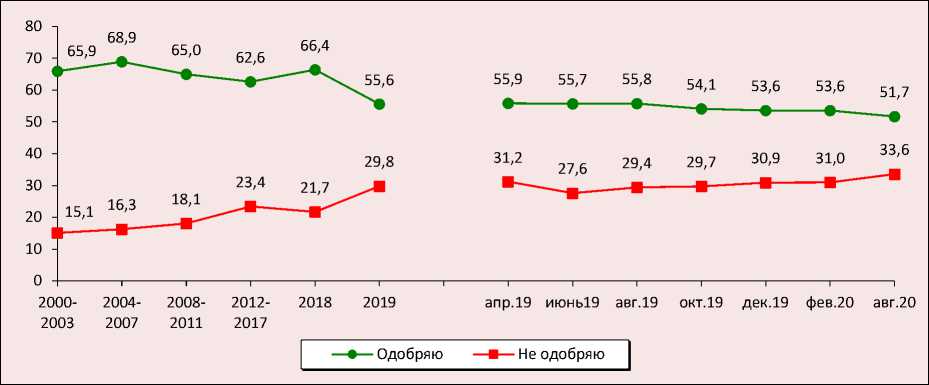

И динамика общественного мнения, как один из главных критериев эффективности системы государственного управления, «не заставляет себя ждать», чутко реагируя на отсутствие выполненных властью обещаний снижением поддержки персонально тому, кто находится в ее центре – главе государства. По результатам и региональных, и общероссийских социологических исследований можно наблюдать медленную, но достаточно устойчивую динамику роста числа россиян, негативно отзывающихся о деятельности президента, причем не только в текущей динамике (что отчасти может быть связано с социально-экономическими и психологическими последствиями пандемии COVID-19), но и в годовой ретроспективе. Так, по сравнению с III президентским сроком (2012–2017 гг.) уровень одобрения В. Путина в целом по стране к 2019–2020 гг. снизился с 77 до 63–64% (рис. 2) . По данным региональных исследований – с 63 до 53–56% (рис. 3) .

Рис. 2. Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Президента РФ? (в % от числа опрошенных; данные ВЦИОМ по России)*

* Данные об уровне неодобрения деятельности Президента за 2000–2007 гг. отсутствуют.

По данным ВЦИОМ, уровень одобрения деятельности Президента РФ за период с 2012 по 2017 год (III президентский срок В.В. Путина) составлял 77%. В 2018 году он снизился на 6 п. п. (до 71%), в 2019 – на 7 п. п. (до 64%). По последним данным на август 2020 года он уменьшился еще на 4 п. п. и равен 60%.

В целом, по сравнению со средним уровнем одобрения деятельности Президента РФ за 2012– 2017 гг., в августе 2020 года он снизился на 17 п. п. (с 77 до 60%).

Рис. 3. Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Президента России?

(в % от числа опрошенных, данные ФГБУН ВолНЦ РАН по Вологодской области)

По данным Вологодского научного центра (ФГБУН ВолНЦ РАН), доля жителей Вологодской области, одобряющих деятельность главы государства, в 2012–2017 гг. составляла в среднем 63%. К 2018 году она незначительно увеличилась (на 3 п. п., до 66%), однако в 2019 снизилась на 10 п. п. (с 66 до 56%), а к августу уменьшилась еще на 4 п. п. (с 56 до 52%).

В целом, по сравнению со средним уровнем одобрения деятельности Президента РФ за 2012– 2017 гг., к августу 2020 года он снизился на 11 п. п. (с 63 до 52%).

Таким образом, многолетняя нерешенность вопросов, связанных с реально ощутимым широкими слоями населения ростом уровня и качества жизни, а также с более справедливым распределением национального благосостояния (табл. 7) , негативно отражается на динамике общественного мнения относительно эффективности системы государственного управления и деятельности лично главы государства.

Таблица 7. Распределение общего объема денежных доходов и характеристики дифференциации денежных доходов населения, %

20%-е группы населения России 2000– 2004 2005– 2008 2009– 2012 2013– 2018 2019 Первая (с наименьшими доходами) 5,6 5,2 5,2 5,3 5,3 Вторая 10,3 9,9 9,8 10,0 10,1 Третья 15,3 14,9 14,9 15,0 15,1 Четвертая 22,6 22,6 22,5 22,6 22,6 Пятая (с наибольшими доходами) 46,2 47,4 47,6 47,1 46,9 Источник: Федеральная служба государственной статистики // Распределение доходов населения. URL: ru/storage/mediabank/

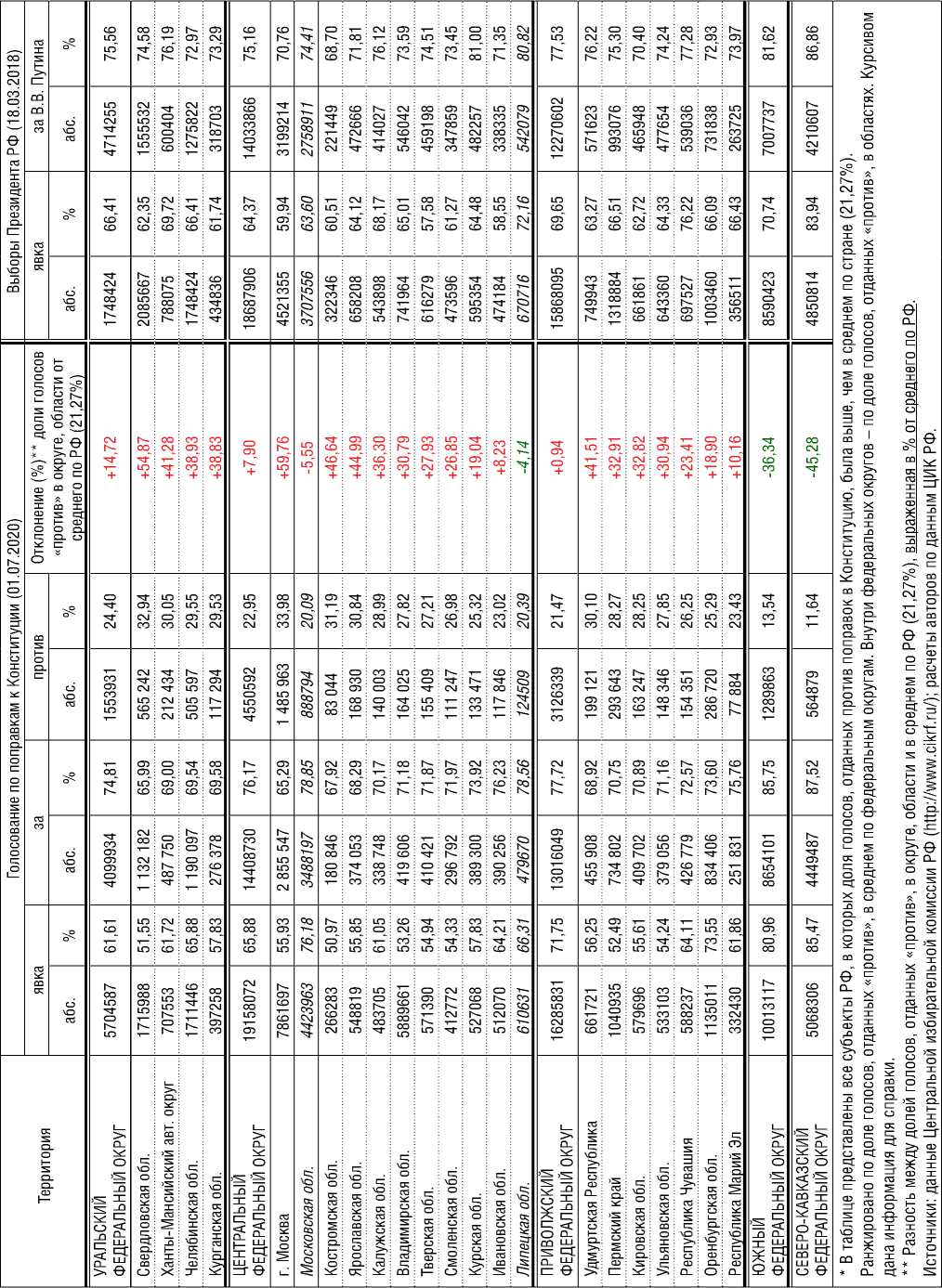

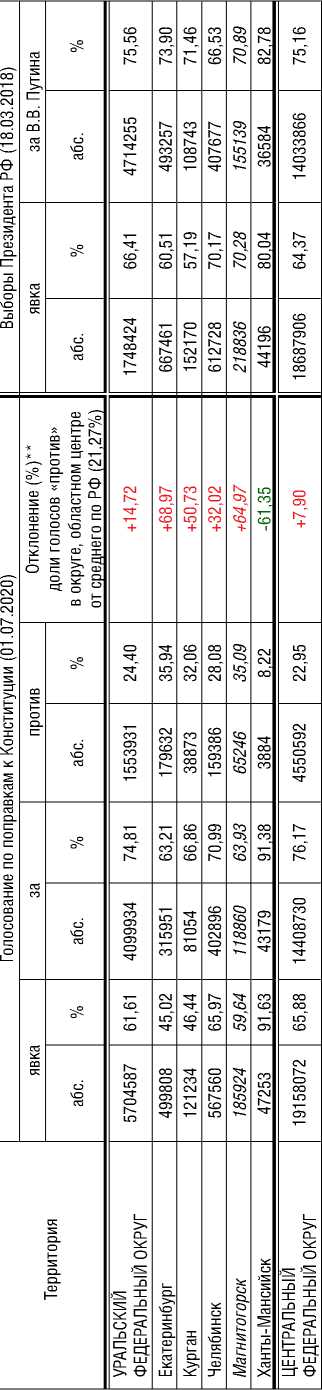

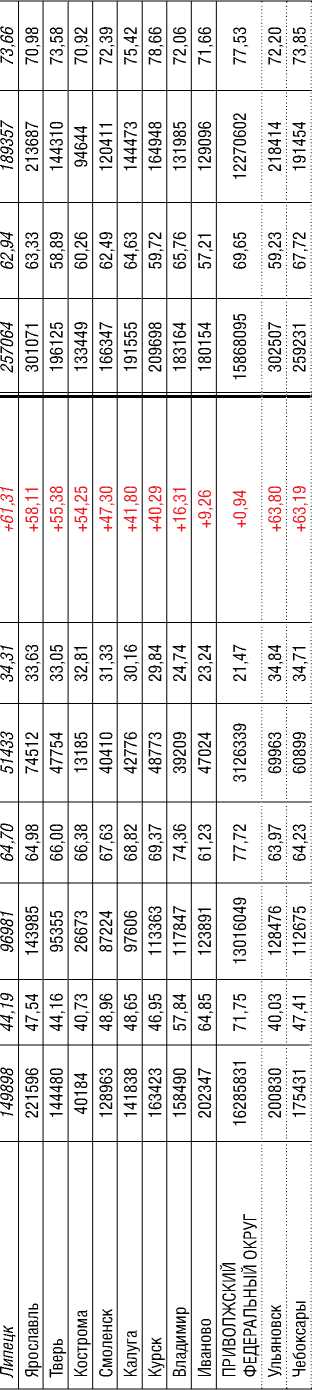

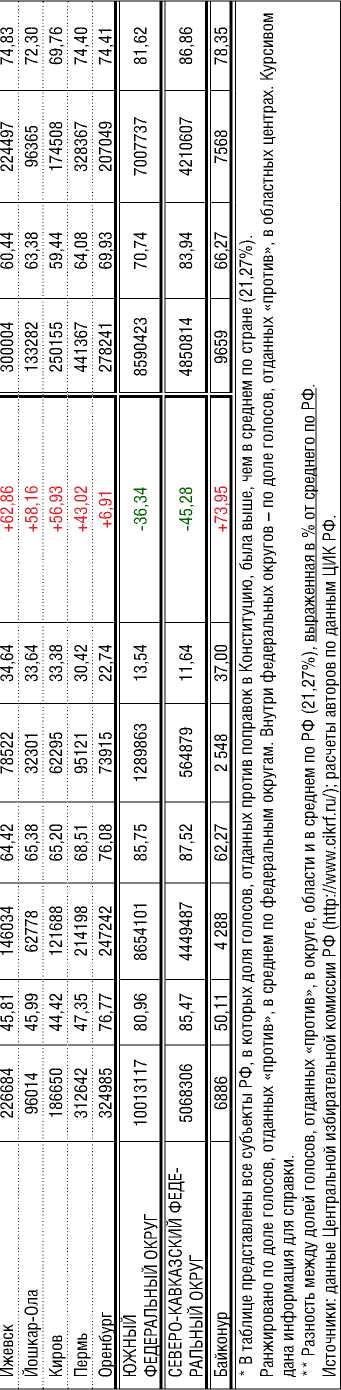

Об этом же говорит тот факт, что в большинстве субъектов РФ (в 47 из 86) доля людей, проголосовавших 1 июля 2020 г. против поправок к Конституции, была выше, чем в среднем по стране (вкладка 5) .

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции в некотором смысле можно рассматривать как референдум о доверии главе государства. Ведь именно В. Путин выступил с данной инициативой, стимулировал общественные дискуссии, создавал экспертные группы, проводил совещания с их представителями. Кроме того, среди изменений к Основному Закону фигурировала поправка о потенциальной возможности продления президентских сроков действующего главы государства, и российские избиратели голосовали, в том числе, и за нее тоже.

На основании этого логично сравнить результаты общероссийского голосования, прошедшего 1 июля 2020 г., с предыдущими президентскими выборами, состоявшимися 18 марта 2018 г. Несмотря на прирост голосов, отданных за поправки к Конституции, в целом по стране на 1,3 млн чел. (+2,29%), в областных центрах и крупных промышленных городах 47 регионов, в которых доля голосов, отданных против внесения изменений, была выше, чем в среднем по стране, число избирателей, проголосовавших за внесение изменений в Основной Закон, оказалось значительно меньше количества людей, отдавших свой голос за В. Путина на президентских выборах 2018 года (почти на 33%, или на 2,6 млн чел.). В крупных городах Северо-Западного федерального округа – меньше на 50% (294 тыс. чел.), Сибирского федерального округа – на 70% (768 тыс. чел.; табл. 8).

Это означает, что жители указанных территорий за прошедшие два года («едва ли самых невзрачных года за все сроки В. Путина» 2 49 ) стали более критично относиться к тому, насколько эффективно выполняются обещания власти. Они поддержали поправки к Конституции, прежде всего их социальную и патриотическую составляющую, но не уверены в том, что эффективная реализация новых социальных обязательств государства возможна при элитах, которые не ставят социальные (то есть общественные) интересы в приоритет.

В областных столицах 36 из 47 проанализированных субъектов РФ доля тех, кто был против внесения изменений в Конституцию, оказалась выше, чем в среднем по региону. Учитывая, что именно в областных центрах чаще всего сосредоточивается административный ресурс, можно предположить, что такое голосование, во-первых, является реакцией людей на невыполненные обещания по прорывному развитию уровня и качества жизни и свидетельствует об их пессимистическом настрое относительно перспектив выполнения этих обещаний в будущем, а во-вторых, своего рода оценкой региональных элит; условий, которые ими созданы как отношение к нормам Конституции. Так, например, в г. Москве доля избирателей, проголосовавших 1 июля против внесения изменений в Основной Закон, составила 34% (в Московской области – 20%), в Хабаровске – 39% (в Хабаровском крае – 37%), в Иркутске – 41% (в Иркутской области – 35%) и т. д. (вкладка 5) .

-

49 Скоробогатый П. Конституционный пролог к будущему // Эксперт. № 28. 6–12.07.2020. С. 13.

Таблица 8. Прирост/снижение количества голосов, отданных за поправки к Конституции 1 июля 2020 г., по сравнению с числом голосов, отданных за В.В. Путина на выборах Президента РФ 18 марта 2018 г.

|

Территория* |

За поправки к Конституции (общероссийское голосование 01.07.2020) |

За В.В. Путина (выборы Президента РФ 18.03.2018) |

Отклонение** |

|

|

абс. |

% |

|||

|

Россия |

57747288 |

56426399 |

+1320889 |

+2,29 |

|

Северо-Западный федеральный округ |

5047418 |

4974294 |

+73124 |

+1,45 |

|

8 регионов |

1756603 |

2277051 |

-520448 |

-29,63 |

|

9 городов |

585868 |

879929 |

-294061 |

-50,19 |

|

Дальневосточный федеральный округ |

2516716 |

2632834 |

-116118 |

-4,61 |

|

9 регионов |

1 620 659 |

2 020 741 |

-400 082 |

-24,69 |

|

9 городов |

602764 |

752946 |

-150182 |

-24,92 |

|

Сибирский федеральный округ |

5450713 |

6171330 |

-720617 |

-13,22 |

|

8 регионов |

3 752 864 |

4 597 616 |

-844 752 |

-22,51 |

|

9 городов |

1094324 |

1862818 |

-768494 |

-70,23 |

|

Уральский федеральный округ |

4099934 |

4714255 |

-614321 |

-14,98 |

|

4 региона |

3 086 407 |

3 750 461 |

-664 054 |

-21,52 |

|

5 городов |

961940 |

1201400 |

-239460 |

-24,89 |

|

Центральный федеральный округ |

14408730 |

14033866 |

+374864 |

+2,60 |

|

11 регионов |

9623436 |

9782037 |

-158601 |

-1,62 |

|

9 городов |

902925 |

1332911 |

-429986 |

-32,26 |

|

Приволжский федеральный округ |

13016049 |

12270602 |

+745447 |

+5,73 |

|

7 регионов |

3 492 484 |

4 042 900 |

-550 416 |

-15,76 |

|

7 городов |

1033091 |

1440654 |

-407563 |

-39,45 |

|

ИТОГО во всех округах (8) |

57643148 |

56015525 |

1627623 |

+2,82 |

|

во всех регионах (47) |

23332453 |

26470806 |

-3138353 |

-11,86 |

|

во всех городах (49) |

5180912 |

7470658 |

-2289746 |

-30,65 |

* Регионы, в которых доля голосов, отданных против поправок к Конституции, была выше, чем в среднем по стране (21,27%); их областные центры; а также некоторые крупные промышленные города (все они подробно представлены во вкладке 5).

** Разница между долей голосов, отданных за поправки к Конституции 1 июля 2020 г., и долей голосов, отданных за Президента РФ 18 марта 2018 г.

«Критики Конституции фиксируют, что мы должны признать не только большую поддержку Путина и Конституции, но и значительное число сказавших „нет”. Таковых в промышленных регионах срединной и северной России было много — примерно 40%. Учитывая огромную явку, надо признать, что это сознательный шаг граждан, посчитавших своим долгом сказать „нет”. И это серьезно… Люди, сказавшие „нет”, сказали это не в адрес суверенитета России, не в адрес национальной науки, образования, промышленности. Они высказали сомнение в том, что нынешняя элита, которая так легко жила в интеграционной модели с нелюбезным Западом, которая, в общем-то, наплевательски относилась к неравенству, бедности, хозяйственной беспомощности страны, сможет не то что построить, а даже начать думать, как строить сильную суверенную Россию» 50 .

Исходя из приведенных фактов, сложно не согласиться с мнением экспертов о том, что «консолидировать общество вокруг поправок в Конституцию не получилось. Результат высок, но монолитной поддержки нет» 51 . Кредит доверия, в очередной раз выданный обществом действующей власти (так же как и конституционное большинство Единой России на выборах в Государственную Думу 2016 г., или рекордная поддержка В. Путина на президентских выборах 2018 года), не является бесконечным; его необходимо оправдывать, причем несмотря ни на какие форс-мажорные обстоятельства. В противном случае он вполне может оказаться последним 52 .

|

е XS [~" о- |

1= со |

5$ |

S |

от" |

8 |

от" со |

со со" |

CD ОТ со" |

Ем |

от" от |

р |

от от" от |

СО |

ОТ от |

ОТ |

от со |

от" ОТ |

оо" от |

от от_ |

от от |

от от" от |

от" от |

ОТ |

оо |

от от" от |

от от" от |

от |

от от" от |

ОО от |

от OD_ |

СО LTD |

от |

|

|

от |

g |

CD |

р |

ОТ СО СО |

S CD СО |

со |

со от |

со |

от |

от со от |

со со См |

от от от |

со |

от |

ОТ |

от |

от от от |

от OD ОТ |

от от |

от от от |

оо от |

от от |

от от |

от от |

от от |

от от |

от |

от от |

ОТ |

р S со |

от от OD |

||

|

to |

ОТ со ОТ |

ОО CD от" ОТ |

СО оо от |

ОТ со" ОТ |

от S |

от_ со |

от |

от от" от |

от" от |

со cd" со |

от от_ от |

о |

от от_ оо" от |

СО от |

от" от |

от от" |

ОТ ОТ от" от |

от от от" от |

от |

оо от |

от от |

от |

от от_ от |

от UD |

g от |

от от |

OD от" |

СО со |

ОТ от |

||||

|

ОТ |

to |

со со со |

ОТ CD |

со от со ОТ |

ОТ CD СО ОТ |

от |

от со |

8 |

от |

от от от от |

со СО |

от от от от |

см |

от |

от от от |

от от от |

оо от от |

а |

от от |

от от оо |

от от |

от от |

§ |

от от от |

со |

от |

от |

см |

S^ >о со |

от |

|||

|

о £ |

: 1 1^-— 1" | е 5 " i= § ° 'ё 2 с; Р - оэ х 4 о “ |

о |

CD СО ОТ " + |

ОТ от + |

CD ОО cd" со + |

от ОТ, со + |

от со от + |

ОТ + |

от + |

со + |

3 й |

от + |

от "+ |

от со от + |

от оо + |

от + |

ОТ + |

от |

от оо" + |

от от" + |

от со от + |

от" + |

от ^ |

от" + |

от ^ |

от от" от + |

от" + |

со" См |

от от от" + |

||||

|

g |

5$ |

см |

CD ОТ |

СО ОО ОТ |

cd" со |

от со" со |

со |

от от |

от со" со |

от со |

от |

•О См" оо |

от |

от |

от" от |

от |

от от от" от |

от" |

от |

от от" |

оо |

8 |

g |

от UD |

от от |

от |

от от" от |

от от" от |

от |

от |

со См со" |

CD от |

|

|

ОТ |

со |

со со ОТ со |

S CD ОТ |

со |

а |

со |

от от со |

от от |

от |

О) со оо |

от от от |

от |

Ср |

to |

от |

8 |

от от |

от |

оо от |

от от от от от |

СМ |

от |

8 |

от от от |

от от |

8 |

оо |

со со § |

от от от от |

||||

|

8 |

ОТ от СО |

со |

со cd" ОТ |

со" со |

со от_ со" со |

от" от |

от от" от |

от со от" от |

от |

р со" со |

о |

от CD ОТ |

от от" от |

UD ОТ |

от от |

от_ от |

от |

оо |

см |

от" |

от |

от |

от |

СО от |

от от |

OD от |

СО СО |

от" от |

СО со |

от |

|||

|

ОТ |

со |

ОО |

8 |

Q |

от |

от от |

со от от |

от от |

со |

от от |

оо со СО |

от от |

ОТ |

со |

ОТ ОТ ОТ |

от от от от |

от |

от от |

Q |

от |

от от |

от |

от от |

от от от от |

от от от |

от от от |

от |

от |

от от |

CD См |

8 |

||

|

со ОТ |

со со" ОТ |

ОТ от" |

о |

со" |

со |

со со |

от от |

со" Of |

g |

от" |

от от" |

ОТ UD от" |

от от" |

от от" от |

от" от |

от |

от от" от |

оо |

СО |

со |

от от" от |

от |

от ОТ, |

od" от |

от |

OD |

ОТ от" |

||||||

|

ОТ |

от |

CD ОТ CD ОО СО |

ОТ CD |

СО CD ОТ |

со ОТ |

со от |

от от от |

со |

от от от от |

от от со |

3 CD СО |

от от от |

от от от от |

от от |

ОТ |

to |

от от |

от от от от |

от |

а |

от от |

g |

от от |

от от от |

от от |

от от |

8 |

от от от |

со со См со |

CD ОТ ОТ |

|||

|

и; о о о |

< — °? ^ ° 5 §1 |

^ ZC |

^ 5 |

g 5 |

^ 1— rz |

g о zc g 5 |

=1 о. 1 |

S о о |

СП со С: О |

т о ZT р О -О §е |

^ 1 |

S |

S |

i о 1= |

S 1 |

^ LQ |

8 |

| * 2 |

S ZT |

о ^ ZE Ш ^ б е |

S- |

о |

о □г |

1 £ |

го |

^ i i |

^ |

||||||

«Даже незначительные события, управленческие и политические ошибки могут вызвать резкий выплеск недовольства населения, причем не политического, а социально-экономического... Сильного запроса на протесты нет, но есть усталость от лубочной позитивной повестки и недоверие к институтам власти, неверие в их эффективность.

Сейчас и лоялисты, и оппоненты президента ждут преобразований, на которые Путин уже дважды за последние два года получил сильнейший мандат. Какими они будут?»53

Таким образом, несмотря на достаточно напряженную экономическую обстановку в мире (в том числе и вследствие пандемии), главный вызов для Президента РФ и выстроенной им системы государственного управления сегодня находится «внутри» страны. Невыполнение конституционных обязательств и отсутствие ощутимых сдвигов в решении жизненно важных для населения проблем создает угрозу легитимности власти и существованию самого государства. Поэтому в ближайшие месяцы российскую государственность и лично В.В. Путина ждут не меньшие, а, возможно, и более серьезные испытания, чем в период острой фазы распространения коронавирусной инфекции.

Сохранение таких проблем, как неработающая по факту система стратегического планирования, аморфный характер персональной ответственности должностных лиц, продолжение практики «оттягивания» сроков реализации национальных проектов, находящиеся в руках либеральных элит Правительства РФ «бразды правления» экономикой – все это делает перспективы социально-экономического развития России крайне туманными, подтверждая прогнозы экспертов, к которым мы обращались еще в 2017 году 54 : Россию ждет «сценарий пролонгации либеральной модели, сценарий балансирования на пороге устойчивости развития…» 55 .

-

1 июля 2020 г., поддержав поправки к Конституции, российское общество, хоть и с трудом, но выдало очередной кредит доверия власти и лично Президенту РФ в целях дальнейшего строительства той модели национально ориентированного государства, которую он начал создавать еще в 1999 году и в основе которой лежат «российская идея», «сильное государство» и «эффективная экономика» 56 . Теперь задача системы

Из экспертного заключения Счетной палаты РФ (фев. 2020 г.): «Система стратегического планирования деятельности федеральных органов исполнительной власти в настоящее время разбалансирована и неэффективна, недостаточно нормативно урегулирована и методически обеспечена, с низким уровнем контроля и исполнительской дисциплины. В этом состоянии она не способствует достижению национальных целей и требует совершенствования.

В стратегическом планировании выявлены проблемы нормативного регулирования, методического обеспечения, организации контроля, открытости и доступности информации. Анализ показал, что нормативные правовые акты, регулирующие эту сферу, не формируют завершенную систему стратегического планирования. Они не согласованы между собой и не актуализированы в соответствии с документами, определяющими национальные цели и стратегические задачи социально-экономического развития страны. В результате ни один из утвержденных планов деятельности федеральных органов исполнительной власти на 2019–2024 годы не соответствует установленным требованиям. В планы деятельности федеральных органов исполнительной власти включено только 26% показателей госпро-грамм и подпрограмм, за которые они отвечают. Из показателей национальных и федеральных проектов в планах учтено 55%» 57 .

«Убежден, что достижение необходимой динамики роста – проблема не только экономическая. Это проблема также политическая и, не побоюсь этого слова, в определенном смысле идеологическая. Точнее, идейная, духовная, нравственная. Причем последний аспект на современном этапе мне представляется особенно значимым с точки зрения консолидации российского общества» 58 .

государственного управления – сделать так, чтобы самые пессимистические прогнозы экспертного сообщества оказались ошибочными. Выданный обществом кредит доверия должен быть полностью оправдан Президентом, иначе он может стать последним, причем не только для него.

Персональная ответственность за решение ключевых вопросов национальной безопасности, которую принял на себя В.В. Путин 31 декабря 2015 г.59, не позволяет ему безучастно смотреть на то, как властвующие элиты продолжают реа- лизовывать выгодный лично им курс национального развития, когда перспективы российской экономики, уровня и качества жизни населения, социальной стабильности в стране продолжают оставаться в тумане.

* * *

Представляется, что в концентрированном виде ожидания большинства россиян сформулировал С. Коновалов в «Независимой газете» № 170 от 12 августа 2020 г.: «Необходим свой „новый курс”, новое направление движения, необходимо институциональное понимание новой действительности, надо быть готовым к новым вызовам, быть готовым к противостоянию „черным лебедям”… „Новый курс” – это не только про рост экономики в три раза, увеличение благополучия граждан или борьбу с коррупцией. Это про создание единой системы координат, если хотите – про национальную идею, которая перевернет представление о России в мире, но самое главное – перевернет представление самих граждан о своей стране» 60 .

Список литературы Кредит доверия президенту подтвержден. Достижение целей социально-экономического развития до 2024-2030 гг. в тумане

- Сулакшин С.С. Качество и успешность государственных политик и управления. Серия "Политическая аксиология". М.: Научный эксперт, 2012. 496 с.

- Novokmet F., Piketty T., Zucman G. From Soviets to Oligarchs: Inequality and Property in Russia, 1905-2016. National Bureau of economic research. Cambridge, MA August 2017. 79 p.

- Глазьев С.Ю. Российская экономика в начале 2020 года: о глубинных причинах нарастающего хаоса и комплексе антикризисных мер // Российский экономический журнал. 2020. № 2. С. 3-39.

- Скоробогатый П. Конституционный пролог к будущему // Эксперт. № 28. 6-12.07.2020. С. 13-18.

- Российское общество после президентских выборов - 2018: запрос на перемены: информационно-аналитическое резюме по итогам общероссийского социологического исследования. М., 2018. 55 с.

- Петухов В.В. Динамика социальных настроений россиян и формирование запроса на перемены // Социс. 2018. № 11. С. 40-53.

- Все только начинается // Эксперт. № 28. 6-12.07.2020. С. 11-12.

- Сулакшин С.С., Багдасарян В.Э. и др. Россию ждет революция? Вопросы перехода к постлиберальной модели России (алгоритм и сценарии). М.: Наука и политика, 2016. 712 с.