Кремации в погребальном обряде Кудашевского I могильника (III-V вв.)

Автор: Казанцева О. А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 266, 2022 года.

Бесплатный доступ

Впервые рассматриваются кремации Кудашевского I могильника эпохи Великого переселения народов в Среднем Прикамье. В погребальном обряде населения, оставившего курганно-грунтовый памятник, фиксируется ингумация. Аргументом для интерпретации таких могил является наличие жертвенного комплекса - элемента обряда финно-угров. Другой формой погребального обряда, выявленного на памятнике, является кремация, исследованию которой и посвящена статья. Применение методов наблюдения и статистического анализа кремаций позволяет отметить, что находки кремаций в виде кальцинированных костей и углей разнообразны по размеру, форме и концентрации; локализуются в погребениях, засыпи могил, предположительно в ритуальных ямах, между погребений на территории могильника. На памятнике фиксируется погребальная традиция с кремациями на стороне и отмечены ритуальные практики (поминальные тризны), в которых определенную роль играли животные. Смешение погребальных традиций - ингумации и кремации - связано с процессом взаимодействия местного и пришлого населения.

Среднее прикамье, великое переселение народов, iii-v вв, могильник, погребальный обряд, кремации

Короткий адрес: https://sciup.org/143179079

IDR: 143179079 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.266.308-320

Текст научной статьи Кремации в погребальном обряде Кудашевского I могильника (III-V вв.)

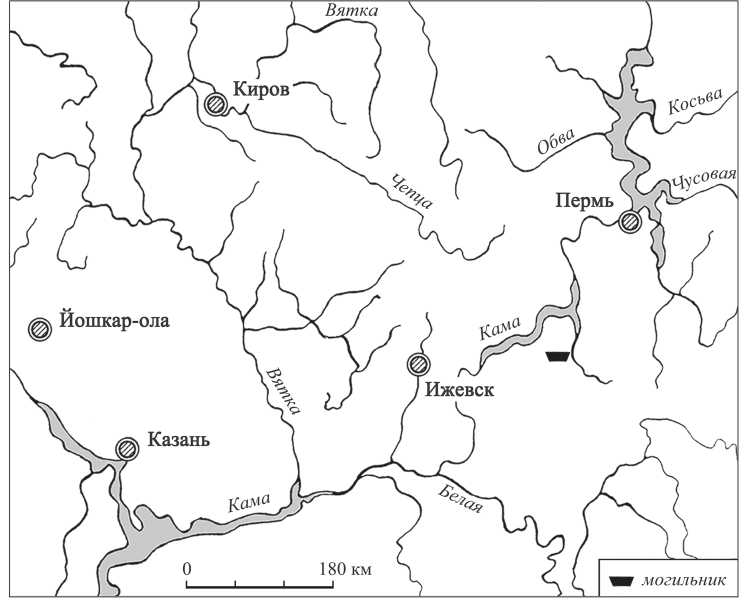

Могильник Кудашевский I расположен в бассейне р. Тулвы, левого притока р. Камы в Бардымском районе Пермского края (рис. 1). Объект является памятником эпохи Великого переселения народов, состоит из двух частей: курганной (IV–V вв.) и грунтовой (III–V вв.). Он был открыт автором статьи в 1989 г. и исследуется по настоящее время. Известно 359 погребений в грунтовой части и 8 могил – в курганной. В последние 10 лет могильник изучается ежегодно малыми площадями (около 50 кв. м).

Антропологический материал могильника имеет неудовлетворительную степень сохранности, в основном представлен зубами человека. Г. В. Рыкушина http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.266.308-320

Рис. 1. Схема расположения Кудашевского I могильника определила половозрастные характеристики умерших в трех грунтовых могилах, останки принадлежали мужчинам 20–25 лет (Казанцева, 2004. С. 24).

С кальцинированными костями млекопитающих из околокурганного рва кургана № 1 работала О. Г. Богаткина, установившая видовую принадлежность 44 особей: лошадь домашняя (18 особей), овца, коза (13) и бык домашний (13) (Там же. С. 23. С. 42. Табл. 2). Как видно из состава фауны, доминируют домашние животные, из них преобладает лошадь, выполнявшая важную роль в жизни древнего общества.

Ранее при характеристике внутримогильных деревянных сооружений памятника было отмечено воздействие огня при совершении погребальных обрядов, вследствие чего некоторые конструкции (настил, плахи) имели определенную степень обугленности ( Казанцева, Вязников , 2012. С. 28).

По материалам памятника в погребальном обряде отмечена местная финно-пермская традиция – ингумация. Важным аргументом для интерпретации таких могил являются зубы человека и жертвенный комплекс – традиционный элемент погребального обряда древнего финно-угорского населения.

На могильнике фиксируются и другие формы проявления погребальной обрядности – кремации, не характерные для местных культур. Разновидности такого явления проявляются в том, что в могилах одновременно имеются зубы человека и кальцинированные косточки, только кальцинированные косточки в захоронении или в отдельных ямках, но в погребении; уголь в слое заполнения могилы и в виде отдельных находок в могиле, обугленные деревянные конструкции.

Цель исследования – оценить кремации в грунтовой части могильника с точки зрения понимания погребальных обрядов населения, оставившего памятник. В задачи работы входит статистика могил с остатками костей, угля и общая характеристика явлений кремации на могильнике.

Следуя методологическим подходам М. В. Добровольской, в данной статье для систематизации материалов памятника использованы предлагаемые ею следующие варианты кремаций: останки человека, останки животного, останки человека и животного ( Добровольская , 2010. С. 86).

Методы

При исследовании кремаций на памятнике применены методы наблюдения, статистики и планиграфии. Многолетние полевые наблюдения во время фиксации, выборки объектов на могильнике и статистика останков человека, кальцинированных костей, угля позволяют отметить, что кремации встречены в погребениях (в заполнении и на дне, в ямках в захоронении), в ямах, интерпретируемых автором как ритуальные, а также отмечены в виде отдельных находок в пахотном слое.

Планиграфический метод позволил проанализировать распределение могил с кремациями на площади памятника и сделать заключение о том, что такие погребения не обособлены на территории и располагаются в рядах, как и остальные.

Общая характеристика кремаций на могильнике

В целом из 359 (100 %) могил останки человека в том или ином виде (эмаль зубов, фрагменты черепа, тлен костей ключиц, тазовых костей, рук, ног) имеются в 13,93 % могил. Около 30 % могил, кроме зубов человека, содержат мелкие кальцинированные косточки, уголь.

Формы кремаций на памятнике разные: скопления, отдельные включения, поверхностное рассыпание. Уголь встречен в виде мелких вкраплений в слое заполнения могил и отдельных находок в погребении, ритуальных ямках и в межпогребальном пространстве.

Скопления мелких косточек (6 случаев) зафиксированы в придонной части (5) и в центре (1) могилы. Расположение отдельных косточек в заполнении могил разное: в одной из половин – 16 могил, в центре – 8 могил, в центре и в одной половине – в одном захоронении. Из них в пяти погребениях встречено лишь по одной косточке.

Поверхностное рассыпание кальцинированных косточек (11 случаев) в погребениях имеет вариации: в центре могилы (5), в одной из половин (5), по всей поверхности (1).

Размер кальцинированных косточек в основном 0,3 см, но в единичных случаях достигает 4,0 см. Количество кальцинированных косточек в одном погребении – от одной до 26–40. Остатки угля имеют размер менее 1 см.

Признаками кальцинированных костей является их температурная обработка, о чем свидетельствуют белый и голубоватый цвет, трещины на поверхности. Согласно методике исследования кремированных останков, визуальный осмотр позволяет в некоторых случаях отметить трещины на эпифизах и поперечные трещины на костях ( Клещенко, Решетова , 2019. С. 23–28).

Результаты

Метод статистического анализа остатков кремаций позволил установить следующее: 31,47 % погребений содержат фрагменты кальцинированных косточек и мелкий уголь в слое заполнения. Кремации на памятнике в основном связаны со слоем 31 (темно-серый пестроцветный суглинок с включениями угля и кальцинированных костей), который содержится в заполнении большинства могил (70,7 %), в том числе в 64 могилах (56,6 %) отсутствуют зубы человека, а еще в 16 (14,2 %) они есть. Распределение вариантов заполнения могил другими слоями отражено в табл. 1.

Таблица 1. Кудашевский I могильник. Виды слоев в заполнении могил с кремациями

|

Заполнение погребения |

Количество/% |

|

Слой 31 (темно-серый пестроцветный суглинок с включениями угля и кальцинированных костей) |

64/56,6 |

|

Слой 31 и наличие зубов человека в могиле |

16/14,2 |

|

Слой 28 (пестроцветный суглинок с включениями угля) |

5/4,4 |

|

Слой 7 (серый пестроцветный суглинок) |

4/3,5 |

|

Слой 12 (светло-коричневый пестроцветный суглинок) |

3/2,7 |

|

Слой 7 и слой 30 (темный пестроцветный суглинок) |

2/1,7 |

|

Слой 23 (темно-гумусированный суглинок, насыщенный кальцинированными костями) |

2/1,7 |

|

Слой 19 (серый пестроцветный суглинок с включениями угля) |

2/1,7 |

|

Слой 37 (темная гумусированная супесь с включениями угля и кальцинированными косточками) |

2/1,7 |

|

Слой 28 и слой 7 |

2/1,7 |

|

Слой 6 (темно-серый суглинок с включениями кальцинированных костей, находками керамики) |

1/0,9 |

|

Слой 22 (красно-коричневая глина) |

1/0,9 |

|

Слой 24 (плотная серая супесь с включениями угля) |

1/0,9 |

Окончание табл. 1

|

Заполнение погребения |

Количество/% |

|

Слой 30 |

1/0,9 |

|

Слой 38 (пестроцветный суглинок с включениями угля, кальцинированных костей, мелкой гальки) |

1/0,9 |

|

Слой 39 (темно-коричневый плотный суглинок) |

1/0,9 |

|

Слой 28 и слой 4 (темный суглинок с включениями мелкого угля) |

1/0,9 |

|

Слой 7 и слой 31 |

1/0,9 |

|

Слой 12 и слой 28 |

1/0,9 |

|

Слой 7 и слой 32 (черный суглинок) |

1/0,9 |

|

Слой 36 (пахота) |

1/0,9 |

Ритуальные ямы , являющиеся таковыми по мнению автора, на территории памятника могут быть представлены с точки зрения кремаций на примере ямы 3, которая отмечена на уровне -80 см, имеет квадратную форму, размеры 81 × 70 см, ориентирована С–Ю, с наклонными стенками и овальным в профиле дном. Объект расположен среди грунтовых захоронений между курганом 1 и 3 ( Казанцева , 1992. С. 5). В ее заполнении – слой 4 (темный суглинок с включениями мелкого угля, мелких кальцинированных косточек) мощностью до 25 см. На уровне 80–90 см в центре ямы были найдены включения угля, мелкие кальцинированные косточки, три фрагмента железной вещи и обломок ножа, на поверхности которого имелись следы красной охры.

В целом такие ямы на памятнике меньше по размерам, чем погребения, имеют овальную, круглую и квадратную форму, а также отличаются заполнением слоя от захоронений.

На территории могильника в разные годы раскопок в межмогильном пространстве отмечены отдельные кальцинированные косточки.

Особое внимание обратим на находки угля как отдельных мелких конкреций в засыпи (в придонной части) могил, которые встречены в 11 случаях. В трех могилах уголь содержится в виде скопления в области головы (2 случая) и в центре (1).

Ямы с углем фиксируются в могилах, например, в погребении 202. Погребение отмечено по придонной части на уровне -30 см, имеет размер 225 × 85 см, ориентировано СВ–ЮЗ. Яма имеет прямоугольную форму, закругленные углы. В северо-восточной половине на глубине -30 см найден железный нож. На глубине -31 см в центре могилы обнаружен еще один железный нож. Рядом на глубине -32 см отмечена бронзовая гривна. В заполнении могилы – темный суглинок (слой 36). На уровне фиксации могилы в северо-восточной части обнаружена яма овальной формы размером 45 × 50 см. Стенки отвесные, дно плоское, мощность слоя 28 (темно-коричневый суглинок с включениями скоплений угля) составляет 22 см. Находок в яме нет ( Казанцева , 2006. С. 142. Рис. 123).

Обугленные внутримогильные деревянные конструкции отмечены в 22,1 % могил. Воздействию огня были подвергнуты край конструкции (3,5 %), боковые

Рис. 2. Кудашевский I могильник. Фиксация погребения 355. Фото продольные края прямоугольных конструкций (2,65 %), торцевые поверхности – область головы (2,65 %), горизонтальная поверхность конструкции и ее один край (1,8 %), по всему периметру (0,88 %), обуглена горизонтальная поверхность конструкции, но поперечная плаха не тронута огнем (0,88 %). Интересной закономерностью в указанных могилах является «внимание» к области головы, именно в этой части отмечено воздействие огня в пяти погребениях. В остальных могилах (9,74 %) остатки конструкций представлены фрагментарно.

Любопытно, что в погребениях наряду с обугленными конструкциями встречены зубы человека – 56 %. Судя по состоянию эмали зубов, они не испытали влияния высоких температур. Вероятно, погребенный был уложен по обряду ин-гумации, а после его захоронения деревянную конструкцию «очищали» огнем.

Другим явлением в кремации являются прослойки с углем , мощностью от 1 см до 12 см – результат ритуальных действий, обнаруженные в заполнении нескольких погребений. Например, слой с углем в профилях могилы был отмечен в погребении 355 (рис. 2). Погребение имеет размер 217 × 128 см, прямоугольную форму, ориентировано СВ–ЮЗ. По периметру могилы на уровне ее фиксации четко прослеживался обугленный слой (от 5 до 15 см в ширину, мощность до 12 см), что свидетельствует об определенной роли огня при погребении умершего, точнее, после его захоронения. Вещей нет. В заполнении – слой 31 (темно-серый пестроцветный суглинок с включениями угля и кальцинированных костей) мощностью 12 см. Под ним располагался слой 7 (серый пестроцветный суглинок) толщиной до 40 см, в котором обнаружена кальцинированная косточка. В обоих слоях обнаружены 103 речные окатанные гальки. Кроме того, в погребении 355 фиксировался в профиле надмогильный холмик с мелким углем по периметру, который «опустился» в заполнение ямы. Можно предположить, что по окончании захоронения могли происходить поминальные и/или ритуальные действия с применением огня.

Палеоантропологические материалы: ингумации и кремации

Останки человека зафиксированы в основном в индивидуальных захоронениях, но присутствуют также в парном и групповом погребениях. Судя по размерам, могилы принадлежат взрослым, единичное – детское.

Зубы человека и кальцинированные косточки найдены одновременно в погребениях лишь в 6 случаях, содержание заполнения могил разное. Идентификация кальцинированных косточек не проводилась. Только в заполнении слоя 31 встречены мелкие кальцинированные косточки в 16 могилах, в самих погребениях косточек нет. Важно отметить, что и вещей в пяти из этих погребений тоже нет.

В двух могилах, содержавших останки человека (эмаль зубов) в одной и зубы лошади в другой, фиксировались два слоя в заполнении (один из них включает обугленные косточки и уголь). Судя по профилю могил, верхний слой с кремацией был связан с надмогильным сооружением – земляной насыпью. Данный факт подтверждает версию о возможном существовании ритуала с использованием огня после захоронения.

Необходимо подчеркнуть, что слой с кремацией имел меньшую мощность по сравнению с заполнением погребения.

Представляет интерес захоронение с останками человека и ямкой с кремацией в нем. Погребение 86 зафиксировано на уровне -30 см, ориентировано СВ– ЮЗ, имеет размер 224 × 102 см. На тлене от деревянной конструкции размером 139 × 60 см толщиной 0,1–0,2 см зафиксированы зубы человека и тлен черепа на глубине 42–43 см. В северо-восточной половине ямы найдена железная пряжка. Выше предполагаемого черепа на уровне -25 см отмечена придонная часть ямки размером 17 × 25 см, содержимое которой составляла темная гумусированная супесь с включениями угля и кальцинированными косточками (слой 37) мощностью до 2 см. В северо-восточной половине погребения найдена железная пряжка на глубине -44 см. Заполнение могилы – слой 7 (серый пестроцветный суглинок) мощностью 45 см.

Отметим, что очень мелкие кальцинированные косточки нередко встречены в слое 7 (серый пестроцветный суглинок), которым в основном заполнены на памятнике погребения с ингумацией.

Расположение частей скелетов людей и животных наряду с кремациями

Данный сюжет рассмотрим на примере погребения 188, в котором были найдены зубы человека и зуб лошади, ритуальная ямка со скоплением кремированных костей. Погребение отмечено на глубине -30 см, имеет размер 210 × 73 см, ориентировано ЮЗ–СВ. Яма прямоугольной формы с закругленными углами. В юго-западной половине слабо фиксировался тлен черепа, а на тлене от деревянной конструкции размером 47 × 17 см на уровне -35 см обнаружены зубы человека. Под тленом обнаружена ямка овальной формы диаметром 15 см, глубиной 6 см. В ее заполнении – слой 37 (темная гумусированная супесь с включениями угля и кальцинированными косточками). У юго-западной стенки в центре могилы обнаружены зубы лошади на пятне тлена размером 25 × 30 см на глубине 33 см. В заполнении содержался слой 28 (пестроцветный суглинок с включениями угля) мощностью 11 см. Вещей нет ( Казанцева , 2006. С. 9. Рис. 65).

Кремации и кости животных

Находки кремаций и костей животных на памятнике единичны, поэтому остановимся на конкретных случаях.

В погребении 13, размером 240 × 80 см, прямоугольной формы, ориентированном СВ–ЮЗ, в заполнении отмечены кальцинированные косточки (по 1 экз. в каждой половине). В северо-восточной части ямы обнаружены: бронзовый пинцет, фрагменты железного предмета, нож. В центре найден зуб лошади. У западной стенки зафиксированы фрагменты железных вещей и удил. Дно ямы плоское, стенки отвесные. В заполнении – слой 7 ( Казанцева , 1992. С. 7–8).

Погребение 164, размером 216 × 81 см, ориентировано СВ–ЮЗ. На тлене от деревянной конструкции размером 176 × 61 см мощностью 0,2–0,3 см обнаружены: железный предмет, возможно топор; три железные косы-горбуши и нож. На глубине 61–64 см в юго-западной части найдены зубы и фрагмент черепа лошади. Вдоль продольных стенок могилы обнаружены железные предметы: коса-горбуша, нож, наконечники копья и стрелы. В юго-западной части могилы найдены: железный нож и коса-горбуша, нож с деревянной рукоятью, еще два ножа, три наконечника копий. Под фрагментом дерева мощностью 0,8 см находились предметы поясной гарнитуры: две бронзовые накладки и две пряжки (сохранились овальные рамки). Всего в могиле находилось 5 кос-горбуш, 6 ножей, 4 наконечника копий, одна стрела. Такое количество предметов вооружения могло быть связано с экипировкой всадника.

К деталям погребального обряда следует отнести слой красной глины толщиной 2 см, который фиксировался по дну и стенкам могилы. В юго-западной части отмечено скопление кальцинированных костей в заполнении могилы на глубине -63 см. В заполнении – слой 7 (серый пестроцветный суглинок) мощностью 35 см и слой 31 (темно-серый пестроцветный суглинок с включениями угля и кальцинированных костей) толщиной 26 см.

Аналогии обмазыванию дна и стенок погребения красной глиной и наличию древесного угля в могиле отмечены в Паласа-Сыртском курганном могильнике группы 4, датируемой V в. ( Гмыря , 2015. С. 337). В памятниках Прикамья отмечена «…обмазка стенок глиной, со следами обжига…», например, в Дубровском могильнике (IV–V вв.) ( Бернц и др ., 2015. С. 456).

В погребении 251 прямоугольной формы (размер 240 × 79 см, ориентировано СВ–ЮЗ) отмечен тлен мощностью до 0,1 см. В северо-восточной половине найдены металлические предметы: стамеска-клюкарза и нож. В центре могилы в придонной части обнаружены зубы лошади. В юго-западной части – железная пряжка. В заполнении – слой 31 ( Казанцева , 2009. С. 12). Находки зубов лошади в могилах с кремациями фиксируем в Мокинском могильнике Пермского края (погребения 235, 239) ( Коренюк и др. , 2011. С. 76. Рис. 4: 1, 2 . С. 77. Рис. 5: 2 ).

Таким образом, находки зубов лошади в Кудашевском I могильнике и сопутствующие вещи (удила, коса-горбуша, предметы вооружения) являются указанием на определенную роль коня как домашнего животного у населения памятника. Безусловно, предстоит еще определить роль животных в обряде погребения человека на могильнике, хотя исследователи подчеркивают важную роль животных не только в жизни человека, но и при совершении погребальных (ритуальных) действий ( Бугров, Асылгараева , 2020. С. 146–166).

Любопытным фактом использования населением кремационных материалов является добавление кальцинированных (размером 2–3 мм) трубчатых косточек мелкого грызуна в состав формовочной массы глиняного сосуда в погребении 14. Вид животного установить не удалось ( Казанцева , 2007. С. 255–256). Включение в формовочные массы кальцинированных костей животных известно по материалам раннеславянских археологических объектов типа Корчак ( Бобринский , 1978. C. 90). В керамике указанных памятников зафиксированы косточки животных с пеплом, что связано с особым ритуальным назначением этой добавки. Кальцинированные кости обнаружены в составе формовочных масс керамики на городише Лбище именьковской культуры ( Салугина , 1986. С. 109). В технологическом плане кальцинированные кости уменьшают усадку посуды. Миска имела 3 ручки для подвешивания либо для установки на плоскости. Располагался сосуд в изголовье женщины (определение пола дано по сопровождающему инвентарю).

Кроме того, в трех погребениях найдены фрагменты глиняных сосудов и кальцинированные косточки. В размещении мелких косточек рядом с обломками лепного сосуда, вероятно, можно предположительно усматривать некую связь (остатки заупокойной пищи?), но идентификация косточек не проводилась.

В целом аналогии кремациям (обугленные конструкции, кальцинированные кости, уголь в заполнении и в могилах, ямах и т. д.) Кудашевского I могильника имеются во многих одновременных памятниках Среднего Прикамья эпохи Великого переселения народов. Так, в 7 погребениях Боярского («Арай») могильника (III–V вв.) следы кремации отмечены в виде обугленных плах, углистых пятен, угля в слое заполнения и рядом с костяками ( Черных, Хайруллина , 2018. С. 88). В Нивском могильнике (III–V вв.) зафиксированы обугленные кости животных и человека, остатки кострищ в двух могилах, уголь в парных погребениях 51 и 74 ( Останина , 1978. С. 93–94). Т. И. Останина указывает, что «…по-гребальные костры, видимо, разводились и в могильных ямах, и рядом с ними» (Там же. С. 94). Информация авторов о кремациях свидетельствует о том, что такие погребения отличаются от могил местного населения. В материалах Мо-кинского могильника (Пермский край) авторами отмечены кремации, а также черепа человека и животного в одном захоронении ( Коренюк и др. , 2011. C. 70).

Заключение

В погребальной практике населения памятника фиксируется обряд ингума-ции, но, как показало исследование, важное место занимает и кремация. Обугленные погребальные конструкции и/или кальцинированные кости в заполнениях могил свидетельствуют о трупосожжении на стороне. Кремации в Кудашевском I могильнике далеко не всегда связаны c погребальным обрядом. Часть останков (особенно в ямах с кальцинированными косточками и ямки в могиле), вероятно, отражают культовые действия населения, тем более, что в определенных частях территории памятника фиксируются, предположительно, ритуальные ямы.

Роль животных в погребальном обряде представляется ритуальной в силу редкости таких находок, тем более, что зубы лошади не кремированы, а встречены в захоронении с остатками кремаций.

Кремации Кудашевского I могильника требуют особого внимания со стороны специалистов. Дальнейшее изучение материалов позволит не только идентифицировать кальцинированные кости человека и животных, детализировать погребальный обряд населения Кудашевского I могильника, но и сравнить результаты исследования с синхронными памятниками Восточной Европы, что безусловно важно для исследования этнокультурных процессов эпохи Великого переселения народов.

Список литературы Кремации в погребальном обряде Кудашевского I могильника (III-V вв.)

- Бернц В. А., Черных Е. М., Перевозчикова С. А., 2015. Исследования Камско-Вятской археологической экспедиции в Киясовском районе Удмуртской Республики // АО 2010–2013 годов / Отв. ред. Н. В. Лопатин. М.: ИА РАН. С. 455–457.

- Бобринский А. А., 1978. Гончарство Восточной Европы. М.: Наука. 272 с.

- Бугров Д. Г., Асылгараева Г. Ш., 2020. Животные в погребальном обряде населения нижнего Прикамья первой половины I тыс. н. э. (по материалам Гулюковского могильника) // ПА. № 1 (31). С. 146–166.

- Гмыря Л. Б., 2015. Раскопки Паласа-Сыртского курганного могильника IV–V вв. // АО 2010–2013 годов / Отв. ред. Н. В. Лопатин. М.: ИА РАН. С. 336–337.

- Добровольская М. В., 2010. К методике изучения материалов кремации // КСИА. Вып. 224. С. 85–97.

- Казанцева О. А., 1992. Отчет о работах в Бардымском районе Пермской области в 1991 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 16779.

- Казанцева О. А., 2004. Каталог археологических памятников Бардымского района Пермской области. Ижевск: ГУП УР «Ижевский полиграфический комбинат». 176 с.

- Казанцева О. А., 2006. Отчет о работах в Бардымском районе Пермской области в 2005 году // Архив Института истории и культуры народов Приуралья УдГУ. Ижевск. Ф. 2. Д. 447.

- Казанцева О. А., 2007. Некоторые итоги изучения керамики Кудашевского могильника (IV–V вв. н. э.) // XVII Уральское археологическое совещание: материалы науч. конф. / Отв. ред. А. Я. Труфанов. Екатеринбург; Сургут: Магеллан. С. 253–256.

- Казанцева О. А., 2009. Отчет об исследованиях Кудашевского могильника и разведке в Бардымском районе Пермского края в 2008 году. Т. 1 // Архив Института истории и культуры народов Приуралья УдГУ. Ижевск. Ф. 2. Д. 506.

- Казанцева О. А., Вязников А. М., 2012. Погребальные сооружения населения среднего Прикамья (по материалам Кудашевского могильника III–V вв. н. э.) // Вестник УдГУ. Сер. 5: История и филология. Вып. 1. С. 20–31.

- Клещенко Е. А., Решетова И. К., 2019. Палеоантропологические материалы в реконструкциях образа жизни и погребальной обрядности раннесредневекового населения Восточной Европы. М.: ИА РАН. 224 с.

- Коренюк С. Н., Мельничук А. Ф., Перескоков М. Л., 2011. Погребальный обряд поздней части Мокинского могильника в Среднем Прикамье (по материалам раскопок 1994 г.) // Вестник Пермского университета. Серия: История. Вып. 1 (15). С. 65–80.

- Останина Т. И., 1978. Нивский могильник III–V вв. // Материалы к ранней истории населения Удмуртии / Отв. ред. М. Г. Иванова. Ижевск: НИИ при Совете Министров Удмуртской АССР. С. 92–117.

- Салугина Н. П., 1986. Технология изготовления керамики на городище Лбище (по результатам микроскопического анализа) // Культуры Восточной Европы I тысячелетия / Ред. Г. И. Матвеева. Куйбышев: Куйбышевкий гос. ун-т. С. 105–117.

- Черных Е. М., Хайруллина О. Ф., 2018. Боярский («Арай») могильник – новый памятник эпохи великого переселения народов в Прикамье // Археология евразийских степей. № 1. С. 87–108.