Кремационные погребения юго-западного и Южного Крыма римского времени. Современное состояние проблемы

Автор: Свиридов А.Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Древности Крыма и Тамани

Статья в выпуске: 271, 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу современного состояния изученности кремационных погребений Юго-Западного и Южного Крыма первой половины I тыс. н. э. Первоначально в работе приводятся сведения о дискуссии в научной литературе по вопросам происхождения, этнической интерпретации и хронологии обряда кремации в указанных регионах. Рассматриваются две отчасти противоположные концепции относительно происхождения этого обряда. Первая основывается на миграционной теории появления кремаций не ранее середины III в. и связывается с кругом мигрантов - германских (славянских, с точки зрения некоторых исследователей) племен. В соответствии со второй концепцией, кремационные погребения характерны для местного населения, попавшего под влияние римской традиции из Херсонеса. Далее в статье обсуждаются новейшие открытия кремационных захоронений Юго-Западного и Южного Крыма. Подчеркивается, что новые данные могут уточнить сложившееся представление о характере возникновения этого обряда в регионе. Полученные за последние годы материалы поднимают вопрос о необходимости новой типологии кремационных погребений, уточнения дат и культурноисторического контекста каждого из типов.

Юго-западный крым, могильник, погребение, кремация, население

Короткий адрес: https://sciup.org/143182405

IDR: 143182405 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.271.103-118

Текст научной статьи Кремационные погребения юго-западного и Южного Крыма римского времени. Современное состояние проблемы

1 Работа подготовлена в рамках выполнения темы НИР ИА РАН «Сохранение археологического наследия: методические аспекты и материалы полевых исследований» (№ НИОКТР 122011200265-6).

Кремационные погребения в Юго-Западном Крыму2 изучаются уже более 130 лет3. Впервые подобные комплексы были обнаружены близ р. Черной в конце XIX в. А. Л. Бертье-Делагардом. Исследователь описал несколько ящиков с перемешенными керамикой и жженными костями, которые опубликовал в 1886 г. ( Бертье-Делагард , 1886. С. 247). Несколько позднее подобный обряд погребения был зафиксирован в могильниках Бельбек I, Ай-Тодор и Черноре-ченский ( Печенкин , 1905. С. 32–34; Блаватский , 1938. С. 328; Бабенчиков , 1963).

Открытие таких комплексов послужило поводом для обсуждения вопросов происхождения, этнической интерпретации и хронологии обряда кремации в Юго-Западном Крыму. Сформировались две, отчасти прямо противоположные, концепции относительно происхождения этого обряда. Первая основывается на миграционной теории появления кремаций не ранее середины III в. и связывается с кругом мигрантов – германских (славянских, с точки зрения некоторых исследователей) племен. Эту концепцию поддерживали в разное время А. П. Смирнов, И. С. Пиоро, В. Л. Мыц, М. М. Казанский, А. И. Айбабин, С. В. Ушаков, С. А. Мульд, О. В. Шаров и др. В соответствии со второй концепцией, кремационные погребения характерны для местного населения, попавшего под влияние римской традиции из Херсонеса. Сторонниками этой точки зрения были В. Д. Блаватский, М. А. Тиханова, В. В. Кропоткин, К. К. Орлов, А. К. Амброз и др.

Одним из первых, кто попытался интерпретировать кремационные погребения Крыма этноисторически, был В. Д. Блаватский. Подобные захоронения из Ай-Тодора исследователь датировал концом III – первой половиной IV в. и связывал с потомками романизированного местного населения ( Блаватский , 1938. С. 328). Он также отметил, что Ай-Тодорский некрополь не имеет специфических готских черт. По мнению В. Д. Блаватского, кремационные погребения этого памятника связаны с римским гарнизоном Харакса ( Блаватский , 1951. С. 274).

Вскоре иную точку зрения высказал А. П. Смирнов. Он полагал, что Ай-Тодор-ский некрополь имеет аналогии среди могильников культуры «полей погребений черняховского типа», относится к IV в. и маркирует приход славян. По мнению А. П. Смирнова, к этому же кругу древностей относятся и некоторые комплексы из Чернореченского и Инкерманского могильников ( Смирнов , 1953. С. 43).

М. А. Тиханова считала, что трупосожжения в урнах, открытые на упомянутых могильниках, имеют местные традиции и никак не связаны с захоронениями полей погребений (Тиханова, 1953. С. 323). Ее поддержал В. В. Кропоткин. По его мнению, судя по деталям обряда, кремированные захоронения принадлежат местному, но романизированному населению, которое заимствовало традиции трупосожжения в Херсонесе (Кропоткин, 1959. С. 185). Т. Н. Высоцкая подчеркивала, что кремация широко известна у римлян и появление такой традиции в Крыму в III–IV вв. – результат влияния римской культуры на местное население (Высотская, 1972. С. 110–111).

В явном меньшинстве, но все же сохранялась и противоположная точка зрения. И. С. Пиоро поддержал идею о неместном происхождении обряда кремации. Исследователь выдвигает гипотезу о готской принадлежности могильника Ай-Тодор, а также кремационных погребений из Чернореченского и Севастопольского могильников ( Пiоро , 1973). По мнению исследователя, отмеченные в могилах с кремациями середины III – первой половины V в. погребальные конструкции и детали обряда характерны для памятников позднеримского времени Скандинавии, вельбарской, пшеворской и черняховской культур ( Пиоро , 1990. С. 88–98).

Для оценки влияния римской культуры на погребальные обряды населения Юго-Западного Крыма важное значение имели результаты анализа погребальных сооружений греко-римского города Херсонеса, проведенного В. М. Зуба-рем. По его данным, в некрополе зафиксировано 618 случаев сожжения, среди которых 443 относятся к римскому времени. В рассматриваемый период 86 сожжений произведено непосредственно в могиле. Сожжений, произведенных на специальной площадке с последующим переносом праха в могилу, открыто значительно больше, непосредственно к римскому времени относятся не менее 357 ( Зубарь , 1982. С. 51–52). С середины III в. кремацию сменяет ингумация. Этот процесс находит параллели и в других регионах. По мнению В. М. Зубаря, подобная практика известна начиная со II в. в Риме, а с III в. она охватывает и римские провинции (Там же. С. 58).

В начале 1980-х гг. для обобщения в рамках 20-томного издания «Археология СССР» обзор памятников по Юго-Западному Крыму римского и раннесредневекового времени написал А. К. Амброз4. Он считал, что известные в кремационных погребениях детали обряда, форма урн, а также каменные конструкции сближают их с греческой традицией Херсонеса, при этом отмечал, что комплексы с сожжениями из черняховских, пшеворских и вельбарских могил совершенно не схожи с крымскими. Появление подобного обряда в могильниках Юго-Западного Крыма он связывает с усилением херсонского влияния на остатки сельского населения Скифии. Пришедшие с севера на территорию Крыма народы восприняли античные формы этого обряда ( Амброз , 1994. С. 39–40).

В 1980-е гг. в распоряжении широкого круга исследователей появились новые материалы по обсуждаемой проблеме. Во-первых, был открыт и исследован новый могильник с кремациями, расположенный на горе Чатыр-Даг. В. Л. Мыц датировал его III–V вв. и связал этот некрополь с германскими племенами, среди которых могли быть носители пшеворской, восточнопоморско-мазо-вецкой или вельбарской культур ( Мыц , 1987. С. 160). Во-вторых, были возобновлены раскопки на некрополе Ай-Тодор. На участке, открытом в 1977 г., К. К. Орлов зафиксировал черты, связанные, по его мнению, с сарматским или скифо-сарматским, а также греческим погребальными ритуалами, объединенными обрядом трупосожжения ( Орлов , 1987. С. 131).

Поддерживая западную версию происхождения могильников с трупосожже-нием на Южном Берегу Крыма, М. М. Казанский объединил подобные комплексы в особую группу памятников, которую он предложил обозначать как «Ай-Тодор». Данные материалы имеют, по мнению исследователя, аналогии в древностях Южной и Северной Норвегии ( Казанский , 1991).

Западной версии появления кремационных погребений придерживается и А. И. Айбабин. Первоначально исследователь выделил 4 варианта могил с трупосожжением, характерные для региона. Различия этих вариантов проявляются как в обряде, так и в хронологии. Так, например, захоронения 1-го варианта содержали инвентарь и монеты IV в., тогда как захоронения 3-го и 4-го вариантов – инвентарь и монеты второй половины III – первой половины V в. ( Айбабин , 1987. С. 188). Позднее на основе анализа 80 комплексов, датированных серединой III в. и более поздним временем, А. И. Айбабин расширил предложенную типологию до 7 вариантов: 1-й – урны с прахом стоят в каменных ящиках; 2-й – урны с прахом стоят в ямах, перекрытые бутовыми камнями; 3-й – урны с прахом стоят в ямах с бортами, выложенными камнями; 4-й – урны с прахом установлены в маленьких засыпанных грунтом ямах; 5-й – урны с прахом помещены в склеп или в подбойную могилу с трупоположениями; 6-й – жженые кости компактно сложены в небольшую яму, засыпанную землей; 7-й – жженые кости сложены в ямку, забросанную камнями ( Айбабин , 1999. С. 26).

А. И. Айбабиным отмечена общая черта, характерная для урновых кремационных захоронений Крыма – почти все урны были закрыты глиняным сосудом или фрагментом керамики, иногда плоским камешком. Во многих могилах присутствовали остатки костра, сопровождающие вещи, в некоторых находились кости животных. По мнению исследователя, далеко не всегда кремация совершалась на стороне. Типологический и хронологический анализы кремационных захоронений региона позволили А. И. Айбабину высказать некоторые суждения об истоках этого погребального обряда у населения Юго-Западного Крыма в римское время. Несмотря на широкое распространение в Херсонесе обряда сжигания тела в эллинистический и римский периоды, к середине III в. он постепенно вытеснялся обрядом ингумации. Именно поэтому маловероятно, что традиция кремирования распространилась в Юго-Западном Крыму после середины III в. под влиянием культуры населения Херсонеса, где к этому времени она уже угасала. Такой вывод подкрепляется аналогиями некоторым вариантам крымских кремаций среди комплексов черняховской и вельбарской культур, а также в древностях римского периода с территории Норвегии. Это, по мнению А. И. Айбабина, позволяет связывать появление в Крыму кремационных захоронений с переселением в этот регион носителей германских традиций (Там же).

Некоторые суждения относительно типологии и происхождения кремаций второй половины III – первой половины VI в. в Юго-Западном Крыму (ЮЗК) высказаны С. В. Ушаковым. Исследователь предлагает рассматривать две типологии. В первой все погребения с трупосожжениями по способу помещения праха в могилу делятся на два типа: безурновые и урновые. Второй вариант типологии основан на характере погребального сооружения, здесь он выделяет 8 типов: небольшие ямки; грунтовые ямы; грунтовые ямы с заплечиками; подбойные могилы; грунтовые ямы, перекрытые камнем; грунтовые ямы, обложенные камнем; плитовые могилы; большие каменные ящики. С. В. Ушаков отмечает, что в могильниках Бельбек 1, Харакс и Чатыр-Даг отсутствуют типичные для ЮЗК склепы и подбойные могилы, а в некрополях, где обнаружены склепы и подбойные могилы, отсутствовали погребения с сожжениями (за исключением Черной речки и Совхоза 10) (Ушаков, 1999. С. 234). Появление кремаций исследователь связывает с периодом второй половины III – первой половиной IV в., и соотносит подобные захоронения Юго-Западного Крыма с кругом европейских древностей, с т. н. культурой полей погребальных урн (Там же. С. 237). Он обращает внимание на то, что полных аналогий крымским захоронениям в Европе не найдено. В целом же, С. В. Ушаков присоединился к точке зрения М. М. Казанского, в соответствии с которой наиболее близкие аналогии южнокрымским кремациям находятся на территории Норвегии (Там же. С. 240).

По мнению С. В. Мульда, кремационные погребения римского времени на территории Крыма формируют две группы. Первая включает трупосожже-ния в могильниках, расположенных на южном побережье полуострова. Вторая группа представлена отдельными участками, открытыми на биритуальных могильниках в Юго-Западном Крыму (Чернореченский, Совхоз 10). С. В. Мульд поддержал идею о том, что прямые аналогии захоронениям с трупосожжени-ем первой группы известны в могильниках вельбарской и пшеворской культур и население, оставившее их, считают германским ( Мульд , 1996. С. 283–284).

В 2006 г. была издана монографическая публикация Чатыр-Дагского могильника, включающая отдельный раздел, посвященный обобщению всех известных ко времени подготовки работы кремационных погребений Крыма. Аналитическая часть, в том числе раздел по хронологии, была детально проработана М. Б. Щукиным и О. В. Шаровым ( Мыц и др. , 2006. С. 176). Авторы коллективной монографии отмечают, что большинство погребений с остатками кремаций расположены в ближайшей округе Херсонеса, на территории хоры города, либо на удалении 8–25 км от него. Отдельную группу формируют значительно удаленные от этой зоны погребения в Хараксе и некрополь Чатыр-Даг (Там же. С. 176–177).

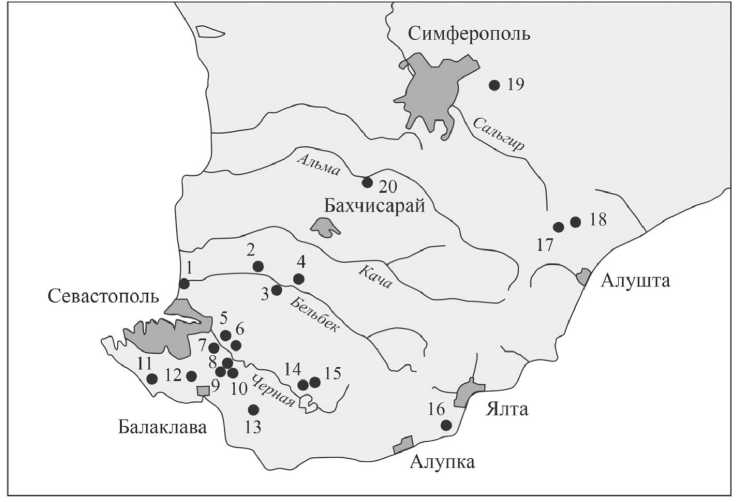

Все известные на тот момент места обнаружения кремационных погребений авторы монографии предварительно разделяют на три группы. В первую вошли некрополи сарматского облика, датированные исследователями II – первой половиной III в. Они расположены северо-восточнее Херсонеса, в предгорьях и на границе со степью. Это могильники Бельбек 1, Танковое, Скалистое III (рис. 1: 1, 3, 20 ) (Там же. С. 177). На перечисленных памятниках обнаружено незначительное количество маловыразительных, безурновых или урновых захоронений останков кремированных людей. Из-за бедности или отсутствия сопровождающего инвентаря хронологическая позиция этих комплексов по отношению к доминирующим на этих могильниках трупоположениям неясна.

Вторую группу образуют биритуальные некрополи из ближайшей округи Херсонеса, в долине р. Черная и на Гераклейском полуострове. К ним относятся некрополи Совхоз 10 (Севастопольский), Чернореченский, Александриада и Флотское (рис. 1: 5, 8, 11, 12 ). Могильники содержат значительное количество кремационных погребений различных вариантов. К особенностям второй группы относятся преобладание урновых погребений, наличие остатков трупосожжений

Рис. 1. Могильники и места обнаружений погребений с кремацией

1 – Бельбек 1; 2 – Верхне-Садовое; 3 – Танковое; 4 – Фронтовое 3; 5 – совхоз «Севастопольский»; 6 – Телеграфские высоты; 7 – Киль-Дере 1; 8 – Чернореченский; 9 – СЗ склоны Федюхинских высот; 10 – ЮВ склоны Федюхинских высот; 11 – урочище Александра; 12 – Флотское; 13 – Гончарное; 14 – Муловский; 15 – Передовое; 16 – мыс Ай-Тодор; 17 – Ча-тыр-Даг; 18 – Лучистое 2; 19 – Опушки; 20 – Скалистое 3

в грунтовых ямах. Урны огорожены каменными плитками и накрыты крышками. В некоторых случаях в качестве урн использованы каменные оссуарии, сделанные из местного известняка ( Мыц и др. , 2006. С. 177–178).

Третья группа – памятники типа «Ай-Тодор». Она включает два некрополя, расположенные на сравнительно удаленных от Херсонеса южном (Южный берег Крыма) и юго-восточном склонах Главной гряды. Помимо Ай-Тодора к третьей группе относится Чатыр-Дагский могильник (рис. 1: 16, 17 ). Характерным признаком данной группы является абсолютное доминирование на памятнике кремаций (96–100 %), выполненных зачастую в «каменных ящиках» (Чатыр-Даг) или под каменными вымостками (Ай-Тодор).

Комплексы второй и третьей групп авторы датируют III–V вв. и связывают с появлением в регионе германских племен (Там же. С. 184–187).

В работах последних лет большинством исследователей поддерживается мнение о привнесении кремационного обряда в регион германскими племенами ( Шаров , 2013. С. 148–152; Храпунов , 2016. С. 127; Казанский , 2016. С. 64–66; Айбабин, Хайрединова , 2017. С. 40; Казанский , 2022. С. 125–126).

В последние десятилетия на территории Юго-Западного, Южного и Предгорного Крыма были открыты новые кремационные захоронения римского времени. Попробуем рассмотреть эти погребения, используя наиболее полную систематику аналогичных древностей, предложенную в монографической публикации Чатыр-Дагского некрополя.

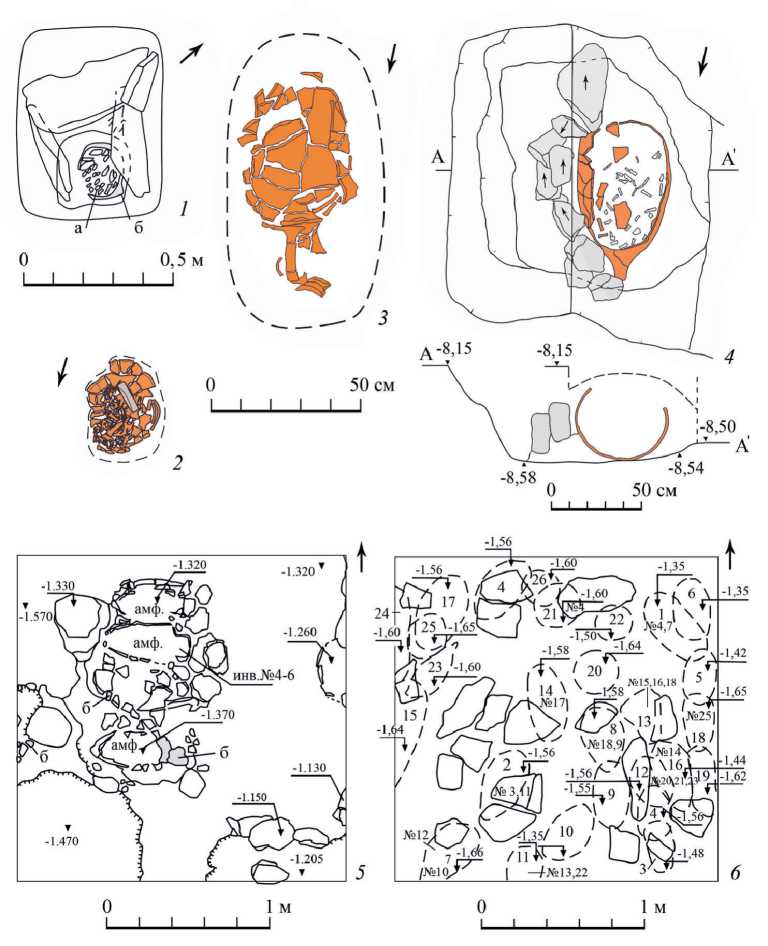

К первой группе может быть отнесено кремационное захоронение, открытое на могильнике Опушки в 2003–2004 гг. (рис. 1: 19 ; Храпунов, Мульд , 2005). Погребение в могиле № 20 (рис. 2: 1 ) было выполнено в каменном ящике, внутренние размеры которого составляли 0,45 × 0,3 м, высота стен 0,25–0,3 м. Сверху ящик был перекрыт плитами. Внутри ящика обнаружена часть крупного лепного горшка, содержащая кальцинированные кости ребенка. Среди костей найдены три фрагмента костяного гребня, один из них – с бронзовой заклепкой. Над горшком лежали крупные фрагменты стенок светлоглиняной амфоры. Дата комплекса определена широко – позднеримское время. Рассмотренный каменный ящик с кремацией на могильнике окружен традиционными для Крыма склепами, грунтовыми ямами и подбойными могилами. Исследователи интерпретируют погребение как свидетельство внедрения каких-то групп германцев в сарматскую среду.

Условно к первой группе можно отнести и кремационное погребение в склепе, обнаруженное на могильнике Сувлу-Кая. Кальцинированные кости, первоначально помещенные в амфору типа Делакеу, располагалось в юго-западном углу склепа 40, на полу среди ограбленных в древности ингумационных погребений ( Волошинов, Масякин , 2022. С. 153).

Кремационные погребения из Опушек, так же как и комплексы из Скалистого 3, Танкового, Бельбека 1, расположены на периферии могильников, они не вписываются в общую планиграфию и в некоторых случаях имеют более поздние чем основная масса погребений даты. Скорее всего, они являлись инокультурными подзахоронениями и к населению, оставившему большую часть погребений могильника, отношения не имели. Возможно, что оставившие подобные единичные комплексы коллективы переселялись на новые места и погребения были совершены в процессе миграции. При этом, судя по инвентарю, эти процессы происходили еще до начала готских походов середины III в. ( Храпунов, Мульд , 2005).

Дополнением ко второй группе, включающей в себя биритуальные некрополи, могут служить новые погребальные комплексы из могильника Киль-Дере 1, расположенного в Инкерманской долине (рис. 1: 7 ). Среди 421 могилы было открыто 4 кремационных погребения ( Свиридов, Язиков , 2022). В двух случаях погребения в урнах были расположены внутри подбоев. Две могилы (№ 254, 387) содержали урны в небольших ямах (рис. 2: 2, 3 ), датировать можно только одну из них – № 254, II–III вв. н. э. В могиле № 121 амфора с воронкообразным горлом, содержавшая кремацию датируется первой половиной – серединой III в. н. э. (рис. 2: 4 ). Погребение № 409 было обнаружено в разграбленной подбойной могиле № 395. На основании бальзамария оно может быть датировано не позднее II в. (Там же. С. 294). Зафиксированный в этих комплексах обряд сближает кремационные могилы из Киль-Дере 1 с комплексами из Севастопольского могильника (Совхоз 10), где также были обнаружены погребения в амфорах, расположенные как в отдельных ямах, так и в подбойных могилах.

К третьей группе предварительно можно отнести могильник Лучистое 2 (рис. 1: 18 ; Лысенко и др. , 2014; 2015). На нем в 2014 г. открыты две могилы с урновыми захоронениями остатков кремации. Исследователи определяют

Рис. 2. Погребения с кремациями

1 – некрополь Опушки, могила №20, на уровне расчистки урны (по: Храпунов, Мульд , 2005. Рис. 1); 2 – некрополь Киль-Дере 1, могила № 387, план; 3 – некрополь Киль-Дере 1, могила № 254, план; 4 – некрополь Киль-Дере 1, могила № 121, план и разрез; 5 – могильник Муловский, план шурфа № 1, слой 2 (по: Савеля, Савеля , 2018. Рис. 6: 3 ); 6 – могильник у с. Гончарное, план шурфа, слой 3 с развалом погребальных урн (по: Там же. Рис. 15: 1 )

а – костяной гребень; б – лепная посуда могильник как биритуальный, погребения с кремациями датируют первой половиной – второй третью III в. По хронологии и особенностям погребального обряда обнаруженные погребения сопоставляются с некоторыми комплексами Ча-тыр-Дага (Лысенко и др., 2014). При этом сам могильник имеет более широкие даты начиная с I в. (Лысенко и др., 2015. С. 296). Открытие этих комплексов очень важно, учитывая расположение памятника близ Чатыр-Дага и датировку открытых комплексов временем до начала массовых миграций германцев в регион.

Помимо выше рассмотренных в последние годы на территории Юго-Западного Крыма был открыт ряд новых кремационных погребений, которые не вписываются в используемую типологию. К ним относятся комплексы из полностью раскопанного могильника Фронтовое 3 (рис. 1: 4 ) ( Свиридов , 2022; Свиркина , 2020) и лишь затронутые исследованиями могильники у сел Передовое и Гончарное, могильник Муловский (рис. 1: 13–15 ) ( Савеля, Савеля , 2018).

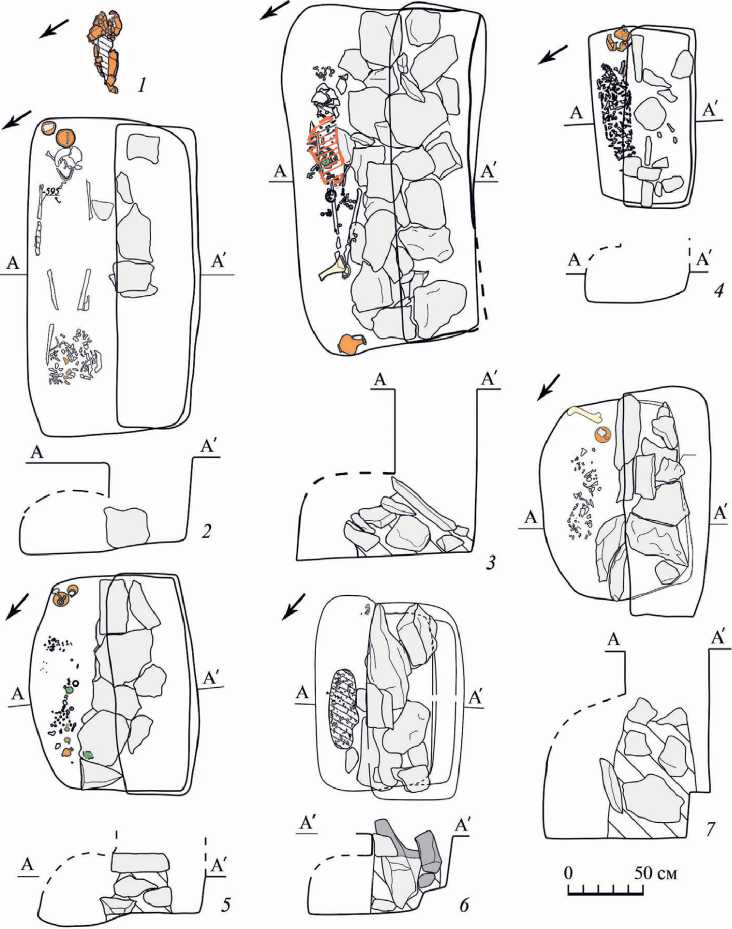

Во Фронтовом погребения с трупосожжениями вписаны в общую планиграфию кладбища (о его зонах и их датировке см. Gavritukhin et al ., 2021). Кремационные погребения в подбойных могилах на некрополе имеют некоторую вариативность. При этом для более ранних зон могильника, которые можно соотнести с концом I – II в., наблюдаются различные способы размещения кремированных останков в могиле: отдельно в амфоре (могила 4) (рис. 3: 1 ), в ногах ингумирован-ного погребения (могила 281) (рис. 3: 2 ), на груди ингумированного погребения (могила 184) (рис. 3: 3 ), кремация среди камней заклада (могила 112), кремация в отдельном подбое (могила 215) (рис 3: 4 ). Для погребений конца II – середины III в., расположенных на крайнем востоке и юге восточного «лепестка» раннего периода, и особенно на стыке раннего и позднего периодов могильника, вариативность практически исчезает. Превалирующим способом захоронения становится расположение погребенных в отдельном подбое, который расположен либо с северной стороны (7 могил) (рис 3: 6, 7 ), либо с южной (1 могила). В одном случае сохранилась традиция биритуального обряда – в подбойной могиле с ингумацией ребенка располагались кремированные кости взрослого индивида (рис. 3: 5 ).

По способу размещения останков погребенных кремационные захоронения в могильнике Фронтовое 3 не имеют аналогий в Крыму. Кремированные останки в большинстве случаев насыпаны в виде вытянутого скопления на дне подбоя, урна не использовалась. Скопление вытянуто по линии, совпадающей с ориентировкой погребенных в подбойных могилах. Помимо этого, в большинстве случаев, в той же части могилы, что и у ингумационных погребений, располагалась заупокойная пища и керамическая посуда. Таким образом, можно утверждать, что для кремационных и ингумационных захоронений погребальный обряд схож по ряду признаков. В нескольких случаях среди пережженных костей фиксировались остатки черепа, которые были расположены с той же стороны подбоя, что и черепа в погребениях с ингумацией.

По обряду и хронологии кремационные захоронения могильника Фронтовое 3 не вписываются ни в одну из трех групп, выделенных в крымских материалах римского времени. Вероятнее всего, погребения с трупосожжениями появились на могильнике в начале II в. как новый вид погребальной традиции. Первоначально она не имела четких правил. Это послужило причиной использования разных вариаций места помещения кремированных останков,

Рис. 3. Погребения с кремациями могильника Фронтовое 3

1 – могила № 4; 2 – могила № 281; 3 – могила № 184; 4 – могила № 215; 5 – могила № 78;

6 – могила № 295; 7 – могила № 30

хотя во всех случаях они располагались в подбоях и без урн. К концу II – началу III в. обряд был унифицирован.

В результате на Фронтовом 3 была сформирована уникальная, не известная ни на одном другом памятнике Крыма, погребальная практика. После середины III в. традиция кремирования на некрополе прерывается. Это указывает на то, что истоки данной традиции в могильнике Фронтовое 3 вряд ли связаны с появлением в Юго-Западном Крыму в 250-х гг. германских племен, также сжигавших своих покойных. При этом нужно отметить, что инвентарь, который условно можно связывать с древностями германского круга (костяные гребни, конические умбоны и пр.), присутствует в некоторых ингумационных погребениях некрополя и датируются не ранее второй половины III в. Пока сложно судить о том, насколько сильно традиция сжигания умерших, представленная в Фронтовом 3, находилась под влиянием культуры населения Херсонеса.

Существование за пределами Херсонеса кремационных погребений в варварской среде до III в. подтверждает и открытие нескольких новых памятников к востоку от Херсонеса. К ним относятся могильник у с. Передовое, могильник Муловский, могильник у с. Гончарное ( Савеля, Савеля , 2018).

На могильнике у села Передовое в 2014 г. был заложен шурф площадью 4 кв. м. Зафиксировано не менее 16 раздавленных погребальных урн – амфор с кремированными останками. В материалах из разведочного шурфа и в подъемном материале доминировала керамика I в. до н. э. – I в. н. э. (Там же. С. 269).

Могильник Муловский был открыт в 2015 г. в 2 км к северу от с. Передовое. На памятнике заложены три шурфа площадью 10 кв. м. В них обнаружены урны с пережженными костями и фрагментами сопроводительного инвентаря (рис. 2: 5 ; Там же. С. 270–271. Рис. 6: 3 ). В подъемном материале и материале из шурфов доминирует лепная керамика.

На могильнике у с. Гончарное в 2015 г. была произведена расчистка трех расположенных здесь рытвин, а также заложен шурф площадью 4 кв. м. Зафиксированы неупорядоченные, налегающие друг на друга развалы фрагментов керамики – урны с кремированными останками (рис. 2: 6 ; Там же. С. 273. Рис. 15: 1 ). В общем развале глиняной посуды выявлено около 26 сосудов (часть из них со следами ремонта), среди которых преобладают амфоры южнопонтийских центров – Гераклеи и Синопы, датируемые I в. до н. э. – I–II вв. н. э. Зафиксированы нарушения одного погребения другим (Там же).

Описанные погребения исследователи считают не исключительным явлением для Горного Крыма. Наличие таких могильников, по их мнению, свидетельствует о распространении в местной среде горной глубинки обряда кремации уже в начале нашей эры. Это подрывает гипотезу исключительно готского происхождения кремаций рассматриваемого региона ( Савеля О. Я., Савеля Д. Ю ., 2018. С. 273).

Завершая обзор новейших открытий кремационных захоронений Юго-Западного Крыма, необходимо отметить комплексы, открытые в Южном пригороде Херсонеса в ходе полевых исследований 2021–2022 гг. Там изучено более 60 подпрямоугольных в плане ям, которые интерпретированы авторами раскопок как специальные места для совершения кремации. Комплексы предварительно датированы первой половиной – серединой II в. н. э. ( Дорошко и др. , 2022).

Представленный обзор обрядовых, территориальных и хронологических особенностей кремационных захоронений Юго-Западного и Южного Крыма показывает, что традиция сжигания умерших, бытовавшая в этом регионе в римское время, имела как минимум два разных источника происхождения. Первый из них связан с местным населением Херсонеса и его ближайшей округи, где традиция кремации усопших была широко распространена в первые века нашей эры, но постепенно «угасла» к середине III в., уступив место ингумации. Второй такой источник связан с германскими группами населения, расселившимися в разных районах Крыма в III–V вв. как на южном побережье полуострова, так и в ближайшей округе Херсонеса.

Полученные за последние годы материалы поднимают вопрос о необходимости новой типологии кремационных погребений, уточнения дат и культурно-исторического контекста каждого из типов. Эти разработки позволят дать более точную этнокультурную атрибуцию обряда.

Список литературы Кремационные погребения юго-западного и Южного Крыма римского времени. Современное состояние проблемы

- Айбабин А. И., 1987. Этническая принадлежность могильников Крыма IV – первой половины VII в. н. э. // Материалы к этнической истории Крыма VII в. до н. э. – VII в. н. э. / Ред. Т. Н. Высотская и др. Киев: Наукова думка. С. 164–199.

- Айбабин А. И., 1999. Этническая история ранневизантийского Крыма. Симферополь: Дар. 352 с.

- Айбабин А. И., Хайрединова Э. А., 2017. Крымские готы страны Дори (середина III – VII в.). Симферополь: Антиква. 366 с.

- Амброз А. К., 1994. Юго-Западный Крым. Могильники IV–VII вв. // МАИЭТ. Вып. IV. Симферополь. С. 31–88.

- Бабенчиков В. П., 1963. Чорнорiченський могильник // Археологiчнi пам’ятки УРСР. Т. 13. Київ. С. 90–122.

- Бертье-Делагард А. Л., 1886. Остатки древних сооружений в окрестностях Севастополя и пещерные города Крыма // ЗООИД. Т. 14. Одесса: Тип. А. Шульце. С. 166–279.

- Блаватский В. Д., 1938. Раскопки Харакса в 1931, 1932 и 1935 гг. // ВДИ. № 2. С. 321–335.

- Блаватский В. Д., 1951. Харакс // Материалы по археологии Северного Причерноморья в античную эпоху. Т. I / Ред.: В. Д. Блаватский, Б. Н. Граков. М.: Изд-во АН СССР. С. 250–291. (МИА; № 19.)

- Волошинов А. А., Масякин В. В., 2022. Могильник Сувлу-Кая III – первой половины V в. в Юго-Западном Крыму: особенности погребального обряда и инвентаря // Могильник римского времени Фронтовое 3: варвары на границах Империи / Отв. ред. А. В. Мастыкова, Э. А. Хайрединова. М.: ИА РАН. С. 146–173.

- Высотская Т. Н., 1972. Поздние скифы в Юго-Западном Крыму. Киев: Наукова думка. 192 с.

- Дорошко В. В., Лесная Е. С., Тюрин М. И., 2022. Новые данные об обряде кремации на некрополе Херсонеса римского времени // Археология погребений: современные теоретические и методические подходы: тез. докл. Всерос. науч. конф. с междунар. участием, посвящ. памяти Валерия Ивановича Гуляева / Отв. ред. Д. С. Коробов. М.: ИА РАН. С. 23–24.

- Зубарь В. М., 1982. Некрополь Херсонеса Таврического I–IV вв. н. э. Киев: Наукова думка. 144 с.

- Казанский М. М., 1991. О происхождении могильников типа Ай-Тодор // Проблемы истории Крыма: тез. докл. конф. Вып. 1. Симферополь. С. 56–57.

- Казанский М. М., 2016. «Понтийский лимес» в эпоху позднеримской империи и северные варвары // МАИЭТ. Вып. XXI. Симферополь. С. 58–83.

- Казанский М. М., 2022. Варвары и оборона понтийской границы в Юго-Западном Крыму в эпоху поздней империи // Могильник римского времени Фронтовое 3: варвары на границах Империи / Отв. ред.: А. В. Мастыкова, Э. А. Хайрединова. М.: ИА РАН. С. 123–135.

- Колтухов С. Г., Юрочкин В. Ю., 2004. От Скифии к Готии. Симферополь: СОНАТ. 240 с.

- Кропоткин В. В., 1959. Могильник Суук-Су и его историко-археологическое значение (по данным погребального обряда) // СА. № 1. С. 181–194.

- Лысенко А. В., 2015. История исследования южной части горного Крыма римского времени // Древняя и средневековая Таврика. Сборник статей, посвященный юбилею Елены Александровны Паршиной / И. Б. Тесленко (ред.-сост.). Археологический альманах № 33. Киев: Олег Фiлюк. С. 55–107.

- Лысенко А. В., Масякин В. В., Мордвинцева В. И., 2015. Могила № 1 некрополя римского времени

- Лучистое-2 (Южный Крым) // История и археология Крыма. Вып. 2. Сборник статей, посвященный памяти Александра Евгеньевича Пуздровского / Отв. ред. В. В. Майко. Симферополь. С. 295–333.

- Лысенко А. В., Мордвинцева В. И., Сударев Н. И., Юрочкин В. Ю., 2014. Исследования могильника римского времени Лучистое-II в Южном Крыму // Историческое наследие Крыма: сб. ст. Симферополь: Антиква. С. 210.

- Мульд С. А., 1996. Могильники варварского населения Крыма I–V вв. // МАИЭТ. Вып. V. Симферополь. С. 279–289.

- Мыц В. Л., 1987. Могильник III–V вв. на склоне Чатырдага // Материалы к этнической истории Крыма / Ред. Т. Н. Высотская и др. Киев: Наукова думка. С. 144–164.

- Мыц В. Л., Лысенко А. В., Щукин М. Б., Шаров О. В., 2006. Чатыр-Даг – некрополь римской эпохи в Крыму. СПб.: Санкт-Петербургский ин-т истории РАН: Нестор-История. 208 с.

- Орлов К. К., 1987. Ай-Тодорский некрополь // Материалы к этнической истории Крыма VII в. до н. э. – VII в. н. э. / Ред. Т. Н. Высотская и др. Киев: Наукова думка. С. 106–133.

- Печенкин Н., 1905. Раскопки в окрестностях г. Севастополя // ИТУАК. № 38. Симферополь: Таврическая губ. тип. С. 29–37.

- Пиоро И. С., 1990. Крымская Готия (Очерки этнической истории населения Крыма в позднеримский период и раннее средневековье). Киев: Лыбидь. 200 с.

- Пiоро I. С., 1973. Етнічна належність Ай-Тодорського могильника // Вісник Київського університету. Серія історії. № 15. С. 92–99.

- Савеля О. Я., Савеля Д. Ю., 2018. Поля погребальных урн в горах Юго-Западного Крыма (по материалам разведок 2014–2015 гг. в Байдарской и Варнутской долинах) // ХСб. Вып. ХIХ / Отв. ред. Н. А. Алексеенко. Севастополь: Альбатрос. С. 269–288.

- Свиридов А. Н., 2022. Кремационные погребения могильника Фронтовое 3 // Могильник римского времени Фронтовое 3: варвары на границах Империи / Отв. ред.: А. В. Мастыкова, Э. А. Хайрединова. М.: ИА РАН. С. 71–85.

- Свиридов А. Н., Язиков С. В., 2022. Кремационные погребения могильника Киль-Дере 1 // XXIII Боспорские чтения. Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Сакральное и материальное: материалы Междунар. науч. конф. / Ред.-сост.: В. Н. Зинько, Е. А. Зинько. Симферополь; Керчь. С. 291–296.

- Свиркина Н. Г., 2020. Кремации римского времени могильника Фронтовое-3 (антропологический аспект) // Таврические студии. № 22. С. 128–132.

- Смирнов А. П., 1953. К вопросу о славянах в Крыму // ВДИ. № 3. С. 31–44.

- Тиханова М. А., 1953. Дорос-Феодоро в истории средневекового Крыма // Материалы по археологии юго-западного Крыма (Херсонес, Мангуп) / Отв. ред. Е. Ч. Скржинская. М.; Л.: Изд-во АН СССР. С. 319–333. (МИА; № 34.)

- Ушаков С. В., 1999. Об основных типах погребальных сооружений в Юго-Западном Крыму второй половины III – первой половины VI вв. // ХСб. Вып. Х. Симферополь. С. 232–241.

- Храпунов И. Н., 2004. Этническая история Крыма в раннем железном веке. Симферополь; Керчь. 240 с. (Боспорские исследования; вып. VI.)

- Храпунов И. Н., 2016. Население горного Крыма в позднеримское время // ВДИ. № 1. С. 118–134.

- Храпунов И. Н., Мульд С. А., 2005. Трупосожжение римского времени из могильника Опушки // ХСб. Вып. XIV. Севастополь: Максим. С. 341– 343.

- Шаров О. В., 2013. В поисках страны «Ойум»: эпос или реальность? // Древности Западного Кавказа. Вып. I / Отв. ред. Н. Е. Берлизов. Краснодар. С. 118–155.

- Шаров О. В., 2019. Юго-Западный Крым в позднеримскую эпоху: от «готских» походов до «гуннского» нашествия // Сборник материалов ХVII Международной научной конференции «Лазаревские чтения». Причерноморье: история, политика, география, культура / Гл. ред. О. А. Шпырко. Севастополь: Филиал МГУ в г. Севастополе. С. 22–26.

- Gavritukhin I., Golofast L., Mastykova A., Sviridov A., Sukhanov E., Yazikov S., 2021. The Cemetery of Frontovoe 3: New Data on the Culture of the Crimea in the Roman and Early Great Migration periods // Študijné zvesti. 68. S. 87–118.