«Кремлевская диета» древнерусского города (по изотопным данным)

Автор: Энговатова А.В., Добровольская М.В., Зайцева Г.И.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Актуальные проблемы и новые материалы

Статья в выпуске: 237, 2015 года.

Бесплатный доступ

Изучение материалов кремации в контексте археологических памятников - актуальная область исследований, которая развивается на базе применения новых методических подходов. Исследовались образцы кремированной костной ткани из 4 археологических памятников: могильников Чагода-I, Варшавский шлюз, Кладовка I, II. В задачи исследования входило получить 87Sr/ 86Sr-соотношения. Это изотопное соотношение отражает специфику местных геологических условий. Полученные данные позволили выявить индивидов местного происхождения и недавних мигрантов с более отдаленных территорий.

Пищевые модели, город средневековой руси, изотопный анализ, социальная стратификация, система жизнеобеспечения

Короткий адрес: https://sciup.org/14328143

IDR: 14328143

Текст научной статьи «Кремлевская диета» древнерусского города (по изотопным данным)

Изучение социальной и хозяйственной специфики средневекового русского города – одна из наиболее актуальных тем отечественной археологии. Привлечение современных естественнонаучных методов и подходов позволяет нам получать новую, независимую информацию, необходимую для формирования доказательных источников реконструкции жизни средневекового города.

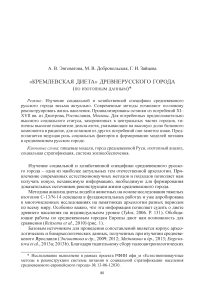

Методика анализа диеты людей и животных на основе исследования тяжелых изотопов С-13/N-14 освещена в фундаментальных работах и уже апробирована в многочисленных исследованиях на памятниках археологии разных периодов по всему миру. Особенно важно, что эта информация позволяет судить о диете древнего населения на индивидуальном уровне ( Tykot , 2006. P. 131). Обобщающие работы по средневековым городам Европы дают нам возможность для сравнения ( Reitsema et al. , 2010) (рис. 1).

Базовым источником для проведения сопоставлений является корпус археологических и биоархеологических данных, полученных при изучении средневекового Ярославля ( Энговатова и др. , 2009; 2012; Медникова и др. , 2013; Engova-tova et al. , 2013а; 2013b). Благодаря тщательному сбору палеоантропологических

Рис. 1. Сравнение изотопных соотношений в костном коллагене 6 европейских популяций (по: Laurie J. Reitsema, Douglas E. Crews , Marek Polcyn et al ., 2010.

Preliminary evidence for medieval Polish diet from carbon and nitrogen stable isotopes // Journal of Archaeological Science 37 (2010) 1413–1423)

а – Польша, раннее Средневековье (n = 24); б – Австрия, железный век (n = 16); в – Швеция, раннее Средневековье (n = 6); г – Бельгия, Средневековье (n = 19); д – Германия, раннее Средневековье (n = 37); е – Англия, Средневековье (n = 26).

и археозоологических материалов на основании данных изотопного анализа соотношений тяжелых и обычных стабильных изотопов углерода и азота в коллагене костной ткани людей и животных для большой выборки одновременных погребений ранее удалось реконструировать пищевые модели, типичные для жителей города Ярославля в 30-е гг. XIII в. Одним из неожиданных результатов проведенной реконструкции стал вывод о достаточно высокой доле белкового компонента в обыденном рационе питания жителей Ярославля ( Энговатова и др. , 2013. С. 107). Отметим, что местная пресноводная рыба (пресноводный источник белка), судя по полученным результатам, не занимала подавляющей-доли в каждодневном рационе большинства жителей.

В связи с этим было предложено рассмотреть два фактора, которые могли бы определять высокую долю мясных и мясо-молочных продуктов на столе ярославцев. Фактор 1: социальная стратификация. Напомним, что все скелетные останки происходят из массовых санитарных захоронений с территории «Рубленого города» – кремля города Ярославля, а ряд биоархеологи-ческих маркеров позволяет предполагать участие дружины в обороне города. Таким образом, в состав изученной обширной выборки (более 100 индивидов) могли войти преимущественно люди из привилегированных социальных слоев общества. Фактор 2: эффективность земледелия в центральных районах Руси домонгольского времени. Древнерусские летописные свидетельства изобилуют упоминаниями о неблагоприятных климатических обстоятельствах, приводивших к недородам, падежу скота и голодным морам в начале XIII в. в центральных и северных районах Руси. Особенно неблагоприятными и голодными, судя по летописным данным, оказались 1230–1231 гг. (Бараш, 1987. С. 113).

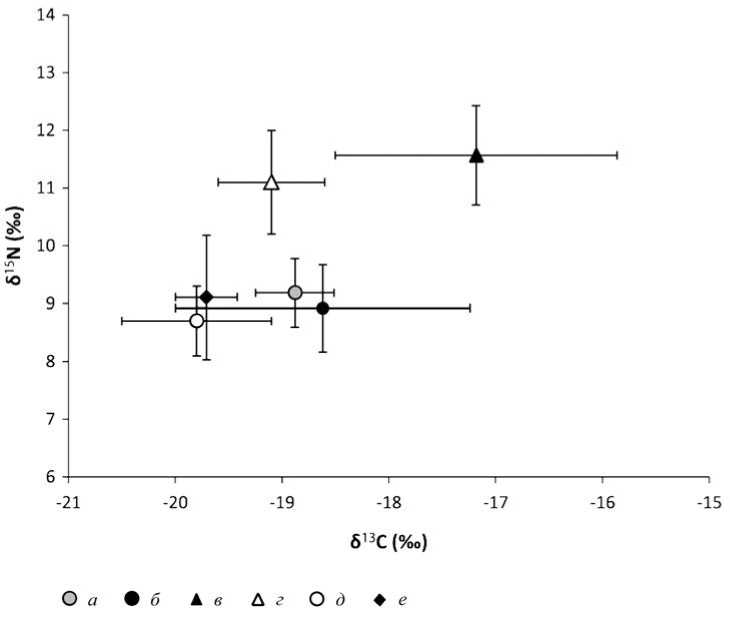

Для проверки влияния этих двух факторов на формирование моделей питания городских средневековых жителей Руси нами были изучены группы сельского и городского кремлевского населения домонгольского и более поздних периодов по аналогичным программам изотопных исследований ( Энговатова и др. , 2013. С. 106, 107) (рис. 2).

Были проанализированы образцы костной ткани из 30 захоронений XII– XVII вв. на территории кремля г. Дмитрова ( Энговатова , 2005. С. 166). Материалы отбирались так, чтобы в выборке были представлены женщины, мужчины и дети, – и мы получили репрезентативный срез, позволяющий охарактеризовать питание населения кремля средневекового города Дмитрова. Археологический контекст проанализированных материалов позволяет предполагать достаточно высокий социальный статус погребенных в кремле Дмитрова людей.

Полученные данные (рис. 3) располагаются в центре поля индивидуальных значений ярославцев. Вопрос об временных трендах в традициях питания рассматривался нами также на материалах погребений средневекового Дмитрова. Погребения на территории кремля относятся к различным периодам – от XII– XIII до XVI–XVII вв. Средние величины, рассчитанные для трех периодов (XII–XIII; XV–XVI; XVI–XVI вв.), показали завидную стабильность значений дельта и, соответственно, стабильность пищевых моделей на протяжении ряда веков (рис. 3). Значения дельта по углероду и азоту варьируют в пределах 0,5 ‰ (рис. 1).

Также проведены сопоставления с моделями питания жителей средневековой Москвы, останки которых были обнаружены при археологических раскопках, проводимых в 2007 г. в Тайницком саду Московского Кремля ( Коваль и др. , 2010. С. 134). Скелетные останки происходят из культурных слоев XV–XVI вв. На рис. 3 хорошо видно, что области индивидуальных значений полностью перекрываются, что позволяет считать индивидуальные модели питания совпадающими или очень близкими.

Таким образом, полученные нами данные указывают на сходство пищевых моделей индивидов, останки которых происходят из кремлей трех городов: Ярославля, Дмитрова и Москвы. Насколько отличалась «кремлевская диета» от особенностей питания предположительно других социальных групп?

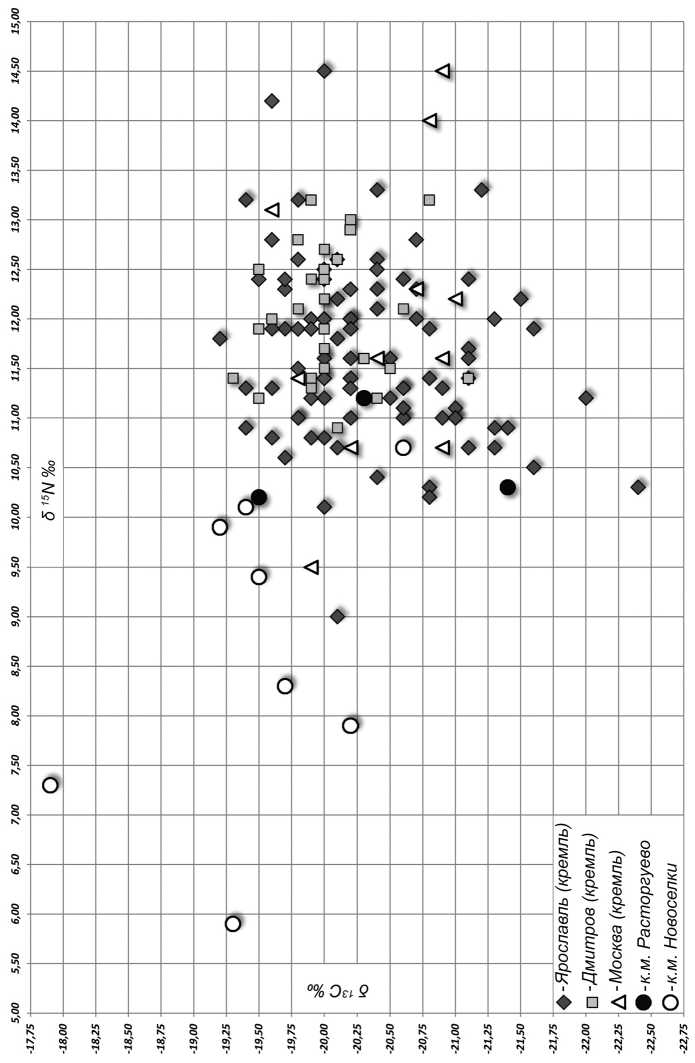

Рис. 2. Города (Ярославль, Дмитров, Москва) и курганные могильники (Новоселки, Расторгуево), с территории которых происходят антропологические материалы, изученные по программам изотопных исследований

Рис. 3. Индивидуальные значения дельта азота и углерода для погребенных некрополей на территории кремлей гг. Дмитрова, Ярославля и Москвы в сопоставлении с индивидуальными данными, определенными для индивидов из курганных захоронений Расторгуево и Новоселки

Для ответа на этот вопрос нами были привлечены хранящиеся в ИА РАН материалы из погребений двух подмосковных сельских погребальных памятников – курганных могильников Новоселки (раскопки В. Ю. Коваля) и Расторгуево (раскопки С. В. Гусева), скелетные останки из которых относятся к домонгольскому периоду (конец XII – начало XIII в.).

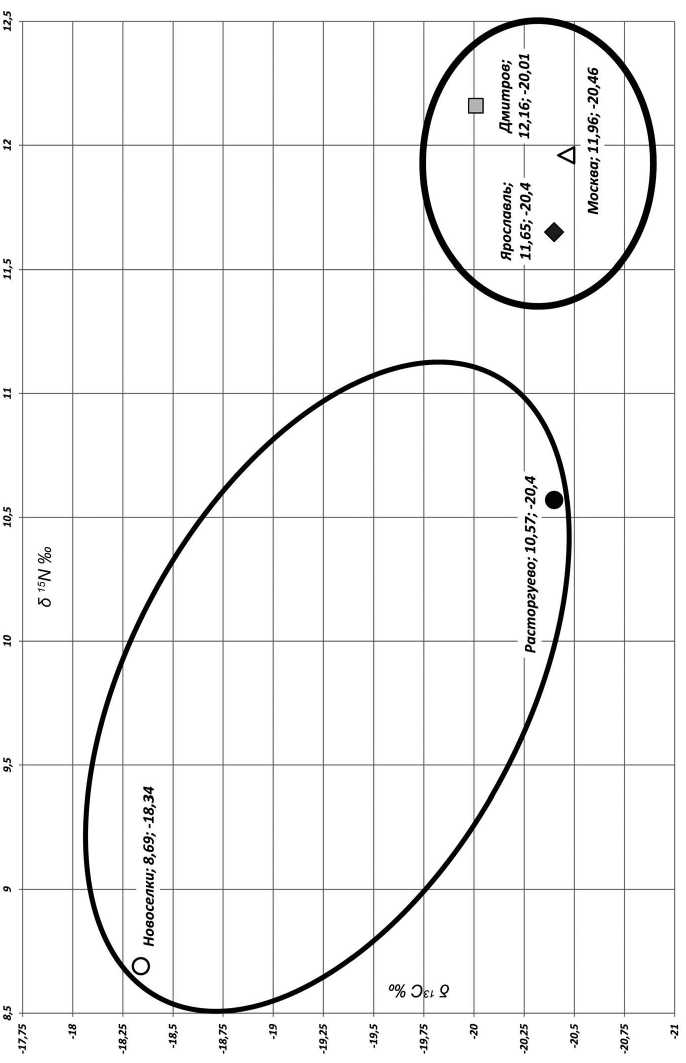

На рис. 4 представлены индивидуальные данные по пяти памятникам, отражающие величины дельта для групп с территорий кремлей двух городов (Москвы и Дмитрова), а также значения для сельских областей. Хорошо видно, что в зоне больших значений дельта азота, которые ассоциируются со значительным поступлением белковых продуктов, располагаются группы из ярославского и дмитровского кремлей. Средние арифметические значения дельта азота для индивидов из курганных могильников тяготеют к более низким величинам, что традиционно ( Ambrose , 1986. Р. 321) интерпретируется как результат меньшей доли животных и большей доли растительных продуктов в структуре каждодневных трапез. Этот результат – подтверждение ранее полученным данным о значениях дельта азота и углерода в группе из курганного некрополя Новоселки (Московская область) ( Энговатова и др. , 2013. С. 110).

Важно отметить, что диапазон изменчивости дельта углерода для всех изученных групп мал, укладывается в 1 ‰ (промилле) (рис. 3). Это свидетельствует о том, что экологические характеристики растений, составлявших базу трофических систем, в которые были включены средневековые жители городов и сельской местности, сходны. Это, кстати, дополнительно свидетельствует о корректности результатов.

Имеющиеся данные о населении средневекового времени позволяют нам предполагать, что существовало социальное разделение в обществе, которое проявлялось в формировании более «привилегированной» модели питания с высокой удельной долей мясо-молочных продуктов и модели питания более низких социальных страт, в которой значительную долю составляют растительные продукты (рис. 4).

Проведенные исследования позволяют высказать предположения относительно факторов, определявших формирование разнообразия пищевых моделей у жителей кремлей городов и сельской местности. Полученные факты подтверждают гипотезу значительного влияния социального фактора в формировании индивидуальных моделей питания начиная с домонгольского времени. Судя по первым результатам, полученным при изучени захоронений (XI–XVII вв.) на территории кремлей Дмитрова и Ярославля, пищевые модели представителей «привилегированных» слоев общества устойчивы во времени, характеризуются стабильно высоким белковым (мясо-молочным) компонентом. Структура питания других социальных групп (сельских), вероятно, основывалась в большей мере на растительных продуктах. Имеющиеся в нашем распоряжении данные указывают на то, что в домонгольское время рацион сельских жителей был достаточно стабилен и единообразен. Однако эти данные получены на существенно меньшей выборке (рис. 3) и требуют дополнительных анализов для большей достоверности.

Итак, на вопрос о значении влияния двух описанных выше факторов у нас есть основания ответить следующим образом: в XI–XIII вв. в рассматриваемом

Рис. 4. Средние арифметические значения для групп индивидов из погребений курганных могильников (Новоселки, Расторгуево) и городов (Ярославль, Дмитров, Москва)

регионе ведущую роль в формировании индивидуальных пищевых моделей играл социальный фактор. Его значение остается весомым на протяжении всего средневековья. Соответствующие результаты получены впервые в отечественной археологической практике в связи с реконструкцией систем жизнеобеспечения и традиций питания. Поэтому они носят предварительный характер и требуют дальнейших проверок на материалах из других городских и сельских памятников.

Список литературы «Кремлевская диета» древнерусского города (по изотопным данным)

- Бараш С.И., 1989. История неурожаев и погоды в Европе. Л.: Гидрометеоиздат. 237 с.

- Коваль В.Ю., Панова Т.Д., Осипов Д.О., Энговатова А.В., Беляев Л.А., Кренке Н.А., Олейников О.М., 2010. Раскопки в Тайницком саду Московского Кремля//АО 2007 года. М.: Языки славянской культуры. С. 133-137.

- Медникова М.Б., Энговатова А.В., Шведчикова Т.Ю., Решетова И.К., Васильева Е.Е., 2013. «Дети Смутного времени»: новые данные о качестве жизни в г. Ярославле XVI-XVII вв. по антропологическим материалам из раскопок детских погребений//КСИА. Вып. 228. С. 115-126.

- Монтанари М., 2009. Голод и изобилие. История питания в Европе. СПб.: Alexandia. 278 c.

- Энговатова А.В., 2005. Средневековые городские некрополи на территории Дмитровского кремля//КСИА. Вып. 219. С. 166-178.

- Энговатова А.В., Добровольская М.В., Антипина Е.Е., Зайцева Г.И., 2012. Возможности использования изотопного метода для реконструкции системы питания средневекового городского населения на примере Ярославля//АП. Вып. 8. С. 307-320.

- Энговатова А.В., Добровольская М.В., Антипина Е.Е., Зайцева Г.И., 2013. Коллективные захоронения в Ярославле Реконструкция системы питания на основе результатов изотопного анализа//КСИА. Вып. 228. С. 96-115.

- Энговатова А.В., Осипов Д.О., ФаРАджева Н.Н., Бужилова А.П., Гончарова Н.Н., 2009. Массовые средневековые захоронения в Ярославле: анализ археологических и антропологических материалов//РА. №. 2. С. 68-78.

- Ambrose S.H., 1986. Reconstruction of African human diet using bone collagen carbon and nitrogen isotope ratios//Nature. Vol. 319. P 321-324.

- Engovatova A., Bogomolov E., Dobrovolskaya M., Zaitseva G., 2013a. The first results of the analysis of the strontium isotopes content in human bone remains from medieval burials in the city of Yaroslavl (Central Russia)//Book of Abstracts 7th International Symposium 14C and Archaeology (8-12 April 2013, Gent, Belgium). Gent. P. 101-102.

- Engovatova A., Zaitseva G., Dobrovolskaya M., Bogomolov E., 2013b. Preliminary results of the isotope analysis of bone remains of the pre-Mongolian urban and rural population of Medieval Central Russia//19th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists -Abstracts (Pilsen, Czech Republic). Pilsen: EAA. Р 356.

- Reitsema L.J., Crews D.E., Polcyn M, 2010. Preliminary evidence for medieval Polish diet from carbon and nitrogen stable isotopes//JAS. Vol. 37. P. 1413-1423.

- Tykot R.H., 2006. Isotope Analyses and the Histories of Maize//History of Maize: Multidisciplinary Approaches to the Prehistory, Linguistics, Biogeography, Domestication, and Evolution of Maize/J.E. Staller, R.H Tykot, B.F Benz (Eds). Amsterdam: Academic Press. P. 131-142.