Кремневый отбойник из пещеры Двойная на Северо-Западном Кавказе

Автор: Леонова Е.В., Успенская О.И.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Каменный век

Статья в выпуске: 249-1, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты трасологического и типологического анализа кремневой конкреции естественной причудливой формы (рис. 1). Предмет был обнаружен в культурных отложениях каменного века пещеры Двойная на Северо-Западном Кавказе. Судя по комплексу следов на поверхности и месту находки (брошена у самого входа в пещеру), конкреция имела вполне утилитарное назначение и использовалась в качестве отбойника и, возможно, ретушера и была оставлена (или выброшена) первобытными насельниками.

Каменный век, северо-западный кавказ, каменный инвентарь, ударно-абразивные орудия, трасологический анализ, отбойник

Короткий адрес: https://sciup.org/143163987

IDR: 143163987

Текст научной статьи Кремневый отбойник из пещеры Двойная на Северо-Западном Кавказе

В привходовой части пещеры была обнаружена кремневая конкреция естественной причудливой формы. Точно определить, к какому слою относится находка, невозможно. Памятник многослойный, выделено три культурных слоя: два мезолитических (верхний соответствует литологическим подразделениям 4 и 5, нижний – 6) и самый древний слой – конец поздней поры верхнего палеолита (7). Разновременные слои локально разделены небольшими прослойками щебня, но около входа в пещеру культурные слои и перекрывающий их горизонт обвала резко западают или исчезают (слой 6). Видимо, здесь культурные отложения частично уничтожены эрозией. Находка залегала на контакте горизонта обвала и подстилающего его слоя 7. Возможно, что кремневая конкреция происходила из одного из вышележащих мезолитических слоев, а в результате эрозии отложений и под тяжестью собственного веса просела до уровня горизонтов обвала, перекрывающих нижележащий слой. Не исключено также, что орудие было брошено на заключительном этапе формирования верхнепалеолитического слоя и перекрыто впоследствии горизонтом обвала, поэтому большая часть достаточно объемного предмета была заключена в брекчию.

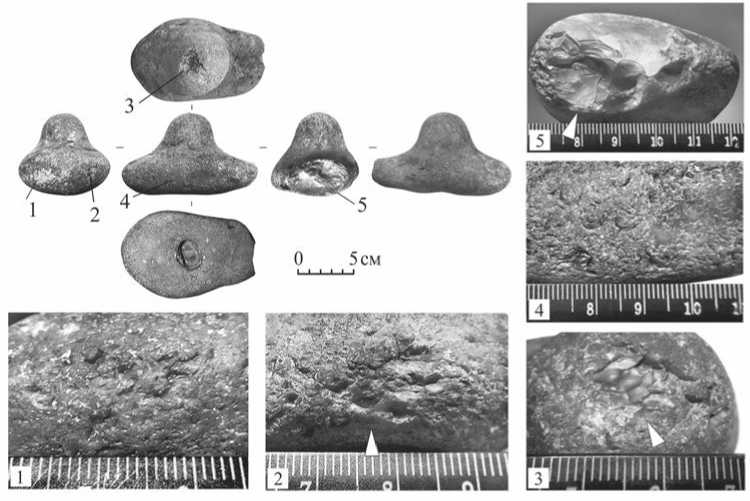

Кремневая конкреция имеет вытянутую подовальную в плане форму, профиль асимметричный (грибовидный): одна сторона слабовыпуклая (почти плоская), вторая – выпуклая, в центральной части имеет выступ в виде полусферы. Со стороны плоского «основания» – несквозное цилиндрическое отверстие с небольшим сужением в центральной части, что придает ему 8-образную форму. Поперечный разрез гальки без учета полусферического выступа – овально-асимметричный (яйцевидный): более широкое ребро предмета в центральной части уплощено и имеет бóльшую степень окатанности, чем остальная поверхность (см. ниже). Длина конкреции – 12,1 см, максимальная ширина – 7,7 см, максимальная высота (включая выступ) - 7,6 см. Размеры отверстия - 2 х 2,6 см, глубина - до 2,4 см. Диаметр выступа-полусферы – 4,4 см, высота – 3,5 см (рис. 1).

Поверхность гладкая, без меловой корки. Естественный рельеф кремневой конкреции образуют дугообразные хаотически расположенные трещины, хорошо различимые под небольшим увеличением. Участки понижения рельефа (небольшой выположенный участок и следы естественных плоских сколов на выпуклой поверхности) имеют более гладкую блестящую поверхность (рис. 1, 4 ). Аналогичный рельеф поверхности встречается и на некоторых других изделиях из культурных слоев пещеры Двойная, изготовленных из кремневых галек. Видимо, описываемый рельеф с разнонаправленными развернутыми трещинами конусного вида сформировался в результате пребывания в бурном водном потоке ( Гиря , 2010. С. 93). Вокруг отверстия на основании несколько концентрических дугообразных трещин-канавок.

Один из концов гальки частично усечен несколькими крупными поперечными однонаправленными сколами и серией последующих чешуйчатых снятий с той же площадки. Кроме этого, на поверхности конкреции выделяются еще три участка с макроследами в виде забитости и выкрошенности.

В результате трасологического анализа1 на конкреции было выявлено четыре рабочих участка (рис. 1, 1–3, 5 ). Первый (рис. 1, 3 ) – на вершине сферического выступа в виде сектора 1,5 х 1,5 см (примерно четверть выпуклой поверхности), сформированного несколькими последовательными плоскими однонаправленными фасетками от 2 до 5 мм в поперечнике, понижающими естественный рельеф на 1–2 мм. Судя по направлению и характеру негативов снятий, удары происходили по касательной. Линейные следы на поверхности отсутствуют.

Рис. 1. Пещера Двойная. Кремневая конкреция со следами использования в качестве отбойника

1, 2, 3, 5 – участки со следами износа в виде групп выбоинок на боковых сторонах одного торца конкреции ( 1, 2 ), усечения поперечными однонаправленными сколами с чешуйчатыми снятиями другого торца ( 5 ) и плоскими однонаправленными фасетками на вершине сферического выступа конкреции ( 3 ); 4 – естественный рельеф кремневой конкреции, образованный разнонаправленными трещинами конусного вида и участками с более гладкой поверхностью. Белыми стрелками на выносках указаны преимущественные направления ударов по касательной, производимых отбойником

На более широком торце орудия определены две области со следами износа, приуроченные к поверхностям, прилегающим к боковым сторонам. В центральной, наиболее выпуклой части торца следов утилизации не обнаружено. Поверхность одного из двух выявленных участков (рис. 1, 1 ) была перекрыта известняковым натеком, удаленным раствором лимонной кислоты. Обе группы следов представляют собой подовальные совокупности углублений (1 х 1 и 1,5 х 1 см) (рис. 1, 1, 2 ), образованных многочисленными выбоинками различной формы – от округлой до многогранной, размерами от 0,5 до 1,5 мм, глубиной до 1,5 мм. Линейные следы на поверхности отсутствуют. На одном из участков (рис. 1, 1 ) рабочая поверхность забита и выкрошена, края выбоинок на микроуровне острые, что, вероятно, свидетельствует о прямом приложении силы (удар или нажим) на твердую поверхность. Не исключено, что данный комплекс следов сформировался в результате ретуширования кремневых орудий. В соседней группе следов фиксируется несколько развернутых конусов от ударов по касательной (рис. 1, 2 ).

Противоположный, более узкий торец гальки частично усечен несколькими однонаправленными сколами (рис. 1, 5 ). Комплекс снятий представляет собой завершающую стадию сработанности отбойника ( Гиря , 2010). Реконструируются следующие стадии утилизации: интенсивное выкрашивание изначально выпуклой поверхности в результате ударов по касательной привело к снятию крупного поперечного скола и уплощению поверхности рабочей части орудия, которое еще какое-то время использовалось в той же функции со сходной динамикой удара, что привело к последующему формированию ступенчатого рельефа поверхности.

Компактная локализация следов износа в каждом из выявленных участков, однонаправленность фасеток выкрошенности и конусов ударов в каждой из групп исключает их формирование в естественных условиях водного потока. Следы износа перекрывают достаточно монотонно окатанную исходную поверхность кремневой конкреции. Комплекс всех следов позволяет однозначно определить рассматриваемый артефакт как отбойник. На участке поверхности, прилегающей к естественному отверстию, а также на дне и стенках углубления следов обработки или использования не зафиксировано.

Кроме описанного выше отбойника из культурных слоев пещеры Двойная происходит серия орудий для обработки камня: ретушеры из небольших продолговатых кварцитовых или удлиненных сланцевых галечек и даже из окатанного обломка плотного известняка; предметы, сочетающие в себе функции отбойника и наковаленки, в качестве которых использовались крупные песчаниковые гальки ( Александрова , 2015). Кроме этого, на памятнике выделяется группа сработанных кремневых нуклеусов и сколов, следы на которых указывают на использование их в качестве отбойников и ретушеров. Применение сработанных кремневых нуклеусов и сколов в качестве отбойников и отжимных ретушеров не уникально и отмечалось в материалах различных памятников каменного века ( Семенов , 1957; 1968; Щелинский , 1983; Нехорошев , 1999; Лев , 2009; Степанова , 2015). В пещере Двойная использование кремневых конкреций и сработанных нуклеусов, видимо, связано с отсутствием подходящих по размеру и твердости галек в пределах Губского ущелья и достаточным количеством местного кремневого сырья, которое в виде небольших конкреций встречается в скальных бортах ущелья, на полу и стенках некоторых гротов. В русловых отложениях Губса, состоящих в основном из обломков известняка, можно найти сланцевые галечки, небольшие конкреции ожелезненного песчаника, валунчики из песчаника, довольно редкие обломки кремневых конкреций. Это сырье, за исключением двух последних, совершенно не пригодно для расщепления кремня.

Таким образом, несмотря на своеобразную, привлекающую внимание форму, кремневая конкреция, судя по комплексу следов износа и месту находки (брошена у самого входа в пещеру), имела вполне утилитарное назначение и использовалась в качестве отбойника и, возможно, ретушера и была оставлена (или выброшена) первобытными насельниками. Достаточное количество местного кремневого сырья для изготовления орудий, с одной стороны, отсутствие некремневых галек, пригодных для использования в качестве отбойников, с другой, а также подходящая форма и размер конкреции, видимо, предопределили способы использования данного предмета в хозяйственно-бытовой деятельности обитателей пещеры.

Список литературы Кремневый отбойник из пещеры Двойная на Северо-Западном Кавказе

- Александрова О. И., 2015. Функциональный анализ каменного инвентаря стоянок конца верхнего палеолита и мезолита Губского ущелья: автореф. дис. … канд. ист. наук. М.: ИА РАН. 32 с.

- Гиря Е. Ю., 2010. Открытия олдована на Юге России в свете экспериментально-трасологического метода//Исследования первобытной археологии Евразии: сб. ст. к 60-летию чл.-корр. РАН, проф. Х. А. Амирханова. Махачкала: Наука ДНЦ. С. 88-113.

- Лев С. Ю., 2009. Каменный инвентарь Зарайской стоянки (типологический аспект)//Амирханов Х. А., Ахметгалеева Н. Б., Бужилова А. П., Бурова Н. Д., Лев С. Ю., Мащенко Е. Н. Исследования палеолита в Зарайске. 1999-2005. М.: Палеограф. С. 37-187.

- Леонова Е. В., 2015. К проблеме хронологии и культурной вариабельности каменных индустрий конца верхнего палеолита и мезолита Северо-Западного Кавказа (по материалам навеса Чыгай и пещеры Двойная) С. -???//Традиции и инновации в истории и культуре: программа фундаментальных исследований Президиума РАН/Отв. ред.: А. П. Деревянко, В. А. Тишков. М.: ОИФН РАН. С. 77-87.

- Нехорошев П. Е., 1999. Технологический метод изучения первичного расщепления камня среднего палеолита. СПб.: Европейский Дом. 173 с.

- Семенов С. А., 1957. Первобытная техника (опыт изучения древнейших орудий и изделий по следам работы). М.; Л.: Наука. 240 с. (МИА; № 54.)

- Семенов С. А., 1968. Развитие техники в каменном веке. Л.: Наука. 362 с.

- Степанова К. Н., 2015. Немодифицированные каменные орудия верхнего палеолита Восточной Европы: автореф.... дис. канд. ист. наук. СПб. 33 с.

- Щелинский В. Е., 1983. К изучению техники, технологии изготовления и функций орудий мустьерской эпохи//Технология производства в эпоху палеолита/Ред. А. Н. Рогачев. Л.: Наука. С. 72-133.