Кремниевые породы как модификаторы структуры фотокаталитических самоочищающихся бетонов. Оценка влияния на фазовый состав цементного камня

Автор: Балыков А.С., Низина Т.А., Кяшкин В.М., Чугунов Д.Б.

Журнал: Нанотехнологии в строительстве: научный интернет-журнал @nanobuild

Рубрика: Результаты исследований ученых и специалистов

Статья в выпуске: 2 т.16, 2024 года.

Бесплатный доступ

Введение. На сегодняшний день одним из приоритетных направлений развития строительного материаловедения является разработка самоочищающихся бетонов, отличающихся полидисперсным многокомпонентным составом с наличием наноразмерных фотокаталитических добавок (прежде всего, на основе TiO2), придающих материалу ряд положительных свойств способность к разложению загрязнителей атмосферного воздуха, самоочищению поверхности и др. К перспективным методам повышения функциональных характеристик титаноксидных фотокатализаторов относят создание наноструктурированных систем с архитектурой «ядро (подложка) оболочка (фотокатализатор)». При этом результаты ряда исследований показывают, что конечная эффективность синтезируемых композитных фотокаталитических модификаторов во многом зависит от уровня реакционной способности подложки в цементной системе. Цель данного исследования - установить закономерности влияния трех видов опал-кристобалитовых пород (диатомит, трепел и опока) на процессы структурообразования цементного камня с выявлением наиболее эффективного кремнеземного сырья для применения в качестве носителя фотокаталитических агентов в составе самоочищающихся бетонов. Методы и материалы. Удельная площадь поверхности, параметры гранулометрического и химического составов образцов силицитов определялись методами Козени-Кармана, лазерной дифракции и рентгеноспектральной флуоресцентной спектрометрии. Исследование фазового состава кремниевых пород и модифицированных цементных систем выполнялось методом рентгеновской порошковой дифрактометрии. Результаты и обсуждение. Определены основные параметры гранулометрического состава диатомита, трепела и опоки. Выявлено преобладание в структуре силицитов реакционноспособных модификаций свободного кремнезема (47,6+78,0 мас.%), представленных аморфным опалом-А или скрытокристаллической ОКТ-фазой (опалом-КТ). Установлено, что повышение дозировок кремнеземных добавок с 0 до 10% приводит к снижению на 10+27% количества портландита в фазовом составе цементного камня в возрасте 28 суток, при этом увеличивается на 11+27% содержание высокопрочных низкоосновных гидросиликатов кальция (C-S-H (I)).

Самоочищающийся бетон, композитный фотокатализатор, кремниевая порода, кремнезем, пуццоланическая активность, портландцемент, дополнительный цементирующий материал, гидратация, цементный камень, микроструктура, фазовый состав, рентгеновская дифракция

Короткий адрес: https://sciup.org/142241513

IDR: 142241513 | УДК: 691.54, | DOI: 10.15828/2075-8545-2024-16-2-158-169

Текст научной статьи Кремниевые породы как модификаторы структуры фотокаталитических самоочищающихся бетонов. Оценка влияния на фазовый состав цементного камня

Балыков А.С., Низина Т.А., Кяшкин В.М., Чугунов Д.Б. Кремниевые породы как модификаторы структуры фотокаталитических самоочищающихся бетонов. Оценка влияния на фазовый состав цементного камня // Нанотехнологии в строительстве. 2024. Т. 16, № 2. С. 158–169. – EDN: NXCICR.

На сегодняшний день одним из приоритетных направлений развития строительного материаловедения является разработка высокофункциональных цементных бетонов, отличающихся полидисперсным многокомпонентным составом с наличием нано-и микроразмерных модификаторов различных видов (химических, минеральных, органо-минеральных), дающих возможность направленно влиять на процессы структурообразования и свойства материала [1–10].

Номенклатура современных модифицированных бетонов достаточно многообразна: реакционно-порошковый [11, 12], высокопрочный [13–15], дисперсно-армированный [16, 17], самоуплотняющийся [18, 19], напрягающий бетоны [18, 20, 21] и др. К отдельной группе относят фотокаталитически активные цементные системы, которые в процессе облучения светом приобретают ряд положительных свойств, включая способность к разложению загрязнителей атмосферного воздуха, самоочищению поверхности материала и др. [22–27].

Известно, что обеспечение требуемого уровня специальных свойств самоочищающихся бетонов достигается за счет применения фотокаталитиче-ских добавок, среди которых наиболее активно применяемым является TiO2 в форме анатаза [22, 23, 27–33], отличающийся нетоксичностью, химической стабильностью и фотоактивностью в условиях воздействия ультрафиолетового излучения. В то же время по результатам исследований установлено, что эффективность фотокаталитического процесса при использовании диоксида титана в составе цементного материала может быть снижена вследствие [34, 35]: • уменьшения количества поглощаемого света и свободной поверхности для протекания фотохимических реакций при высоком содержании в составе бетона микро- и макроразмерных компонентов;

-

• суженного спектрального диапазона действия TiO2 (ширина запрещенной зоны рутильной и анатазной форм составляет соответственно 3,0 и 3,2 эВ), что требует решение задачи по его сенсибилизации к видимому свету;

-

• сложности обеспечения равномерного распределения фотокаталитического наномодификатора в объеме цементной композиции при его малой дозировке и др.

Перспективным методом повышения функциональных характеристик титаноксидных фотокатализаторов является создание наноструктурированных фотокаталитических систем с архитектурой «ядро – оболочка», синтез которых заключается в осаждении TiO2 на дисперсные носители (минеральные под- ложки). Применение данной технологии позволяет увеличить площадь активной поверхности диоксида титана, способствует его более однородному распределению в структуре комплексного модификатора, тем самым обеспечивая повышение фотоактивности композиций «носитель – фотокатализатор» в составе цементного материала [35, 36].

По результатам исследования отечественных и зарубежных авторов установлено, что от выбора минеральной подложки в существенной мере зависят конечные характеристики синтезируемых фото-каталитических систем «ядро – оболочка» [35–38].

Известно, что при получении композитных/ги-бридных фотокаталитических модификаторов для цементных материалов одним из наиболее эффективных типов подложек является кремнеземное сырье природного и техногенного происхождения [35, 38–40], в частности опал-кристобалитовые породы (диатомит, опока, трепел). Перспективность применения силицитов в рецептуре самоочищающихся бетонов заключается в их широкой распространенности, высоком сродстве с кристаллогидратами цементного камня, а также повышенной пуццолани-ческой активности, обусловленной преобладанием в структуре аморфизированных разновидностей кремнезема [41, 42].

В то же время эффективность использования различных опал-кристобалитовых пород в качестве носителя фотокатализатора для самоочищающихся бетонов может существенно варьироваться в зависимости от состава и свойств силицитов, в частности от уровня их реакционной способности в цементных системах.

Цель данного исследования – установить закономерности влияния трех видов опал-кристобалитовых пород (диатомит, трепел и опока) месторождений Республики Мордовия на процессы структурообра-зования цементного камня с выявлением наиболее эффективного кремнеземного сырья для применения в качестве носителя фотокаталитических агентов в составе самоочищающихся бетонов.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

-

1) установлен химический и минералогический состав опал-кристобалитовых пород;

-

2) определены основные параметры гранулометрического состава силицитов (удельная поверхность, распределение частиц по размерам);

-

3) установлено влияние кремниевых пород на фазовый состав цементного камня в проектном возрасте (28 суток);

-

4) выявлены наиболее эффективные виды сили-цитов для применения в качестве носителей фото-каталитических агентов в составе самоочищающихся бетонов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ

Материалы

В качестве основного компонента вяжущего в рецептуре цементных материалов использовался портландцемент ЦЕМ I 42,5Б (ПЦ), соответствующий требованиям ГОСТ 31108-2020. Исследуемыми кремниевыми породами являлись диатомит (ДМТ), трепел (ТПЛ) и опока (ОПК) месторождений Республики Мордовия (Атемарское, Дубенское и Алексеевское проявления соответственно).

В процессе экспериментального исследования изучено влияние минеральных добавок силицитов (МД) на фазовый состав цементного камня в проектном возрасте (28 суток). При этом варьируемыми рецептурными факторами являлись:

-

• водовяжущее отношение: x 1 – В/(ПЦ+МД);

-

• вид и содержание минеральных добавок на основе опал-кристобалитовых пород: w 1 – ДМТ, w 2– ТПЛ, w 3– ОПК.

Уровни варьирования исследуемых рецептурных факторов представлены в табл. 1.

Методы

Перечень применяемых методов исследования силицитов и цементных систем приведен в табл. 2.

По результатам анализа дифрактограмм образцов опал-кристобалитовых пород рассчитывалась степень кристалличности их структуры, равная отношению площади всех кристаллических пиков к суммарной площади кристаллических пиков и аморфного гало.

При исследовании фазового состава цементного камня с добавками силицитов основными контролируемыми параметрами являлись относительные количества портландита, низкоосновных (C–S–Н (I)) и высокоосновных (C–S–Н (II)) гидросиликатов кальция. Данные параметры определялись соответственно по отношению интенсивностей основных рефлексов Ca(OH)2 ( d = 4,92÷4,96 Å и 2,63÷2,65 Å), α-СаО•SiO2 ( d = 3,23÷3,25 Å) / β-СаО•SiO2 ( d = 2,97÷3,00 Å) и β-2СаО•SiO2 ( d = 2,78÷2,79 Å) для образцов модифицированного и контрольного (без-добавочного) составов. При этом оценка интенсивностей пиков α-CS, β-CS и β-C2S проводилась

Таблица 1

Уровни варьирования рецептурных факторов

|

Факторы |

Уровни варьирования |

||||

|

–1 |

0 |

+1 |

|||

|

Водовяжущее отношение, отн. ед. |

x 1 |

В/(ПЦ+МД) |

0,33 |

0,35 |

0,37 |

|

Вид и содержание минеральных добавок силицитов, % от массы вяжущего (ПЦ+МД) |

w 1 |

ДМТ |

0 |

5 |

10 |

|

w 2 |

ТПЛ |

0 |

5 |

10 |

|

|

w 3 |

ОПК |

0 |

5 |

10 |

|

Примечание. План экспериментального исследования составлялся с учетом выполнения следующих условий: x 1 = –1, 0, +1; wi = –1, 0, +1 ( i = 1, 2, 3).

Таблица 2

Методы исследования силицитов и цементных систем

|

Исследуемый показатель |

Используемый метод исследования |

|

Параметры гранулометрического состава и удельная поверхность порошков кремниевых пород |

Методы лазерной дифракции и Козени-Кармана с применением анализатора Shimadzu Sald-3101 и прибора ПСХ-12. |

|

Химический состав силицитов |

Рентгеноспектральная флуоресцентная спектрометрия с использованием спектрометра ARL Perform’X 4200 (Rh Kα-излучение). |

|

Фазовый состав опал-кристобали-товых пород и цементного камня |

Рентгеновская порошковая дифрактометрия (рентгенофазовый анализ) на многоцелевом дифрактометре «PANalytical Empyrean» с фокусировкой по Бреггу-Брентано в режиме (θ–2θ) сканирования. Съемка выполнялась с применением CuKα-излучения, характеризуемого средневзвешенной длиной волны λ = 1,54 Å. Идентификация фаз осуществлялась на основе картотеки Международного центра дифракционных данных ICDD PDF-2. |

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ по дифрактограммам порошков цементного камня, обожженных при 980÷1000оС.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Гранулометрический состав силицитов

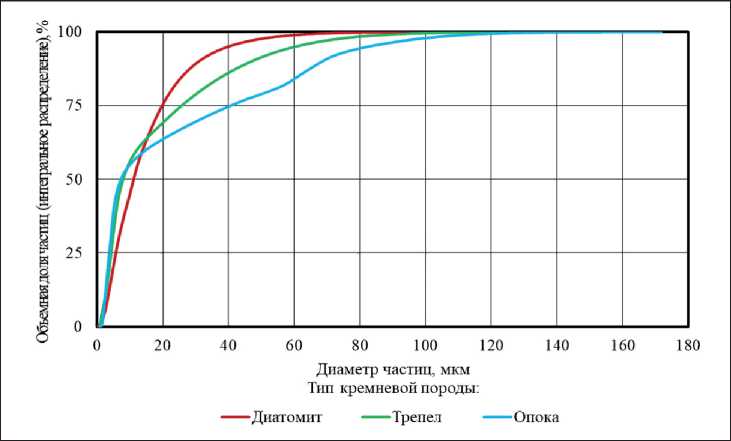

По результатам исследования с применением метода лазерной дифракции определены основные параметры гранулометрического состава образцов опал-кристобалитовых пород (рис. 1, табл. 3): диапазон размеров частиц – 0,3÷123,4, 0,6÷153,8 и 0,8÷171,7 мкм; медиана объемного распределения частиц (median / d 50%) – 11,1, 7,9 и 7,3 мкм; среднеарифметический диаметр частиц (mean) – 10,3, 9,6 и 10,9 мкм соответственно для диатомита, трепела и опоки.

Установлено, что удельная поверхность порошков кремниевых пород увеличивается в ряду трепел → опока → диатомит (1,2, 1,3 и 2,0 м2/г соответственно). По сравнению с опокой и трепелом повышенная в 1,5÷1,7 раза удельная поверхность диатомита при сопоставимом среднем размере частиц силицитов обусловлена значительно более высокой пористостью частиц последнего.

Химический состав силицитов

Химический состав исследуемых кремниевых пород приведен в табл. 4.

По результатам анализа экспериментальных данных, полученных методом рентгеноспектральной флуоресцентной спектрометрии, выявлено преобладание в химическом составе силицитов окси-

Рис. 1. Интегральные кривые объемного распределения частиц по размерам для образцов силицитов (по методу лазерной дифракции)

Таблица 3

Основные параметры гранулометрического состава порошков силицитов

|

Параметр гранулометрического состава |

Тип кремниевой породы |

|||

|

Диатомит |

Трепел |

Опока |

||

|

Удельная поверхность, м2/г |

2,0 |

1,2 |

1,3 |

|

|

Диапазон размеров частиц, мкм |

0,3÷123,4 |

0,6÷153,8 |

0,8÷171,7 |

|

|

Размер частиц, мкм |

d 25 % |

5,6 |

4,2 |

3,6 |

|

d 50 % |

11,1 |

7,9 |

7,3 |

|

|

d 75 % |

19,8 |

25,6 |

40,5 |

|

|

median |

11,1 |

7,9 |

7,3 |

|

|

mean |

10,3 |

9,6 |

10,9 |

|

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

Таблица 4

Химический состав кремниевых пород (в пересчете на оксиды)

Фазовый состав силицитов

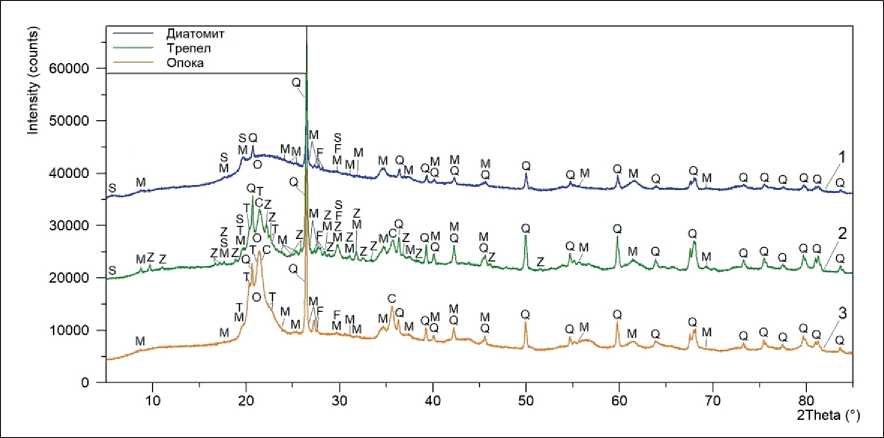

На рис. 2 и в табл. 5 представлены результаты качественного и количественного рентгенофазового анализа образцов кремниевых пород.

Фазовый состав силицитов представлен (табл. 5) преимущественно свободным кремнеземом (66,0÷84,5 мас.%) в различных полиморфных модификациях: диатомит – аморфным опалом (опал-А) и кристаллическим кварцем; трепел и опока – кристаллическим кварцем и квазикристаллической

Рис. 2. Результаты качественного рентгенофазового анализа образцов диатомита (1), трепела (2) и опоки (3): O – опал; C – кристобалит; T – тридимит; Q – кварц; M – слюды и гидрослюды (мусковит, иллит); S – смектиты (монтмориллонит); F – полевые шпаты; Z – цеолиты (клиноптилолит, гейландит)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

Таблица 5

Результаты количественного рентгенофазового анализа образцов кремниевых пород

|

Описание фаз |

Положение основных / характерных рефлексов d , Å (2θ, °) |

Кремниевая порода |

|||||

|

Тип |

Группа |

Подгруппа, наименование |

Диатомит |

Трепел |

Опока |

||

|

Фазовый состав, мас. % |

|||||||

|

О co CL Й о О |

Модификации свободного кремнезема |

О к со м 4 & О 5 |

Опал |

гало 4,9÷3,6 Å (18÷25°) максимум в области 4,1 Å (21,6°) |

78,0 |

33,0 |

47,0 |

|

л со е о о sr S Ч к |

Кристобалит |

4,13; 2,51 Å (21,5; 35,7°) |

— |

8,0 |

11,8 |

||

|

Тридимит |

4,36; 4,13; 3,94÷3,88 Å (20,4; 21,5; 22,6÷22,9°) |

– |

6,6 |

10,2 |

|||

|

Кварц |

4,28; 3,36; 1,82 Å (20,7; 26,5; 50,0°) |

6,5 |

18,4 |

13,7 |

|||

|

Глинистые минералы |

Слюды и гидрослюды (мусковит, иллит) |

10,10; 5,02; 4,50; 2,58 Å (8,7; 17,6; 19,7; 34,7°) |

13,6 |

17,7 |

11,6 |

||

|

Смектиты (монтмориллонит) |

15,6÷15,0; 5,02; 4,50 Å (5,7÷5,9; 17,6; 19,7°) |

||||||

|

Цеолиты |

Клиноптилолит, гейландит |

9,10; 8,02; 5,16; 4,00 Å (9,7; 11,0; 17,2; 22,2°) |

— |

12,3 |

— |

||

|

Полевые шпаты |

Щелочные (микроклин, ортоклаз) |

3,26; 3,22÷3,18 Å (27,3; 27,7÷28,0°) |

1,9 |

4,0 |

5,7 |

||

|

Плагиоклазы (альбит, анортит) |

3,26; 3,22÷3,18; 3,16; 3,14 Å (27,3; 27,7÷28,0; 28,2; 28,4°) |

||||||

|

Характеристика опал-кристобалит-тридимитовой (ОКТ) фазы |

|||||||

|

Содержание, мас.% |

– |

47,6 |

69,0 |

||||

|

Соотношение опал/кристобалит/тридимит в ОКТ-фазе, % |

— (опал – 100 %) |

69/17/14 |

68/17/15 |

||||

(структурно разупорядоченной) опал-кристобалит-тридимитовой (ОКТ) фазой, являющейся продуктом раскристаллизации опала-А и представляющей собой единое минеральное образование в виде комплекса аморфизированных/скрытокристаллических и кристаллических разновидностей кремнезема (опала, кристобалита и тридимита).

Установлено, что ОКТ-фаза (опал-КТ) трепела и опоки характеризуется близким соотношением компонентов (опал/кристобалит/тридимит = 68÷69/17/14÷15 (табл. 5)), несмотря на существенные различия в ее содержании (47,6 и 69,0 мас.% соответственно). Стоит отметить, что согласно работе [43] зафиксированное соотношение компонентов ОКТфазы с практически равным вкладом кристобалита и тридимита в ее построение характерно для кремниевых пород, залегающих в платформенных областях.

Выявлено (табл. 5), что содержание аморфной фазы (опала) увеличивается в ряду трепел → опока

→ диатомит (33,0, 47,0 и 78,0 мас.%) при соответствующем снижении степени кристалличности исследуемых кремниевых пород (67,0, 53,0 и 22,0%). В то же время по сравнению с диатомитом снижение в 1,7 и 2,4 раза количество рентгеноаморфного опала в опоке и трепеле сопряжено с повышением содержания кварца в их фазовом составе в 2,1 и 2,8 раза (с 6,5 до 13,7 и 18,4 мас.% соответственно).

Установлено, что после свободного кремнезема вторым по содержанию структурным компонентом исследуемых силицитов являются глинистые минералы (11,6÷17,7 мас.% (табл. 5)), представленные преимущественно слюдами и гидрослюдами из подгрупп мусковита и иллита соответственно. В диатомите и трепеле также отмечается присутствие незначительных количеств смектитов из подгруппы монтмориллонита, о чем свидетельствует наличие характерного рефлекса с d = 15,6÷15,0 Å и 2θ = 5,7÷5,9о (рис. 2).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

Рентгенофазовый анализ кремниевых пород показал наличие в их структуре полевых шпатов (1,9÷5,7 мас.%), представляющих собой группу каркасных алюмосиликатов калия (микроклин, ортоклаз), натрия (альбит) и кальция (анортит). Кроме этого, в минералогическом составе трепела выявлено присутствие цеолитов из подгрупп клиноптилолита и гейландита в количестве 12,3 мас.% (табл. 5).

Обобщая вышесказанное, стоит отметить, что, несмотря на близкое общее содержание SiO2 (75.98– 82.13 мас. % (табл. 4)), исследуемые силициты характеризуются различным соотношением структурообразующих фаз, прежде всего, полиморфных модификаций свободного кремнезема (опал, ОКТ-фаза, кварц) и глинистых минералов. Вариация фазового состава кремниевых пород предопределяет комплекс их основных функциональных свойств, в т.ч. и химическую активность в цементных системах.

Влияние силицитов на фазовый состав цементного камня

Известно, что в силу преобладания в минералогическом составе портландцементного клинкера алита (3CaO•SiO2) и белита (β-2CaO•SiO2) основными гидратными фазами цементного камня являются гидросиликаты кальция (ГСК) разной основности и портландит (Ca(OH)2).

В процессе твердения цементных систем образующиеся гидросиликаты кальция характеризуются различным составом и степенью закристаллизован-ности (аморфизации), которые изменяются в широких диапазонах. Учитывая химико-минералогические особенности, гидросиликаты кальция условно делят на две основные группы [44–46]:

-

1) высокопрочные низкоосновные ГСК (C–S– H (I)) с молярным соотношением СаО/SiO2< 1,5, характеризуемые кристаллогидратами коллоидного размера (менее 100 нм);

-

2) более крупные и менее прочные высокоосновные ГСК (C–S–H (II)) с молярным соотношением СаО/SiO2 ≥ 1,5.

Характерными представителями низкоосновных гидросиликатов кальция типа C–S–H (I) являются: • тоберморитовая группа с молярным соот ношением СаО/SiO2 = 0,8÷1,0 – тобермори-ты 9,3 Å (риверсайдит, 5CaO•6SiO2•3H2O), 11,3 Å (5CaO•6SiO2•5H2O) и 14 Å (пломбиерит, 5CaO·6SiO2•10,5H2O));

-

• соединения, родственные по структуре волластониту, с молярным соотношением СаО/SiO2 = 0,5÷1,3 – некоит (3CaO•6SiO2•8H2O), окенит (CaO•2SiO2•2H2O), ксонотлит (6CaO•6SiO2•H2O), фошагит (4CaO•3SiO2•1,5H2O);

-

• гиролитовая группа с молярным соотношением СаО/SiO2 = 0,5÷0,7 – гиролит (2CaO•3SiO2•2,5H2O), трускоттит (CaO•2SiO2•0,67H2O).

К наиболее распространенным высокоосновным гидросиликатам кальция типа C–S–H (II) относят афвиллит (3CaO•2SiO2•3H2O), гиллебрандит (2CaO•SiO2•1,17H2O), α-гидрат C2S (2CaO•SiO2•H2O), деллаит (6CaO•3SiO2•H2O), кальциевый хондродит (5CaO•2SiO2•H2O).

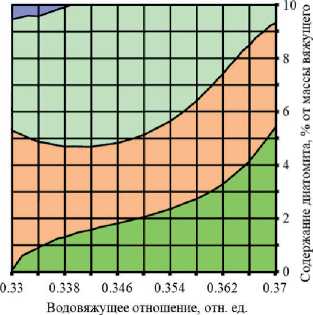

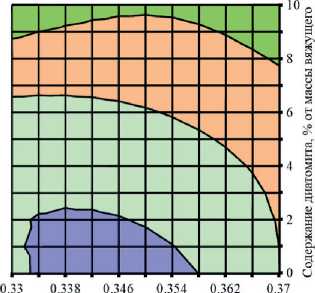

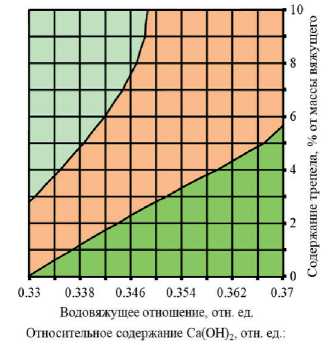

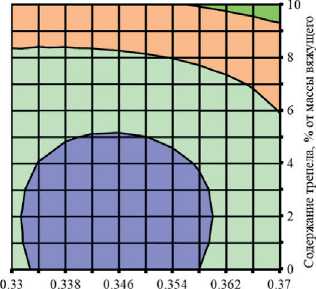

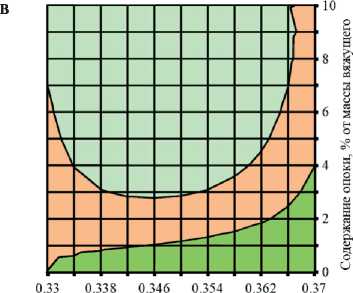

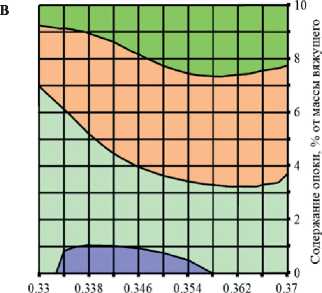

На рис. 3 и 4 приведены результаты исследования влияния дозировок силицитов и воды на содержание в структуре цементного камня портландита и низкоосновных гидросиликатов кальция типа C–S–H (I) (по отношению к контрольному бездобавочному составу с водовяжущим отношением 0,37).

Зафиксирована прямая зависимость между водо-содержанием состава и концентрацией портландита в структуре цементного камня в проектном возрасте (28 суток). Установлено, что снижение водовяжущего отношения с 0,37 до 0,33 отн. ед. приводит к уменьшению относительного количества Ca(OH)2 в фазовом составе цементного камня: на 10% – в контрольных бездобавочных составах (без силицитов); на 12, 16 и 3% – в модифицированных составах с дозировкой диатомита, трепела и опоки 10% от массы вяжущего соответственно (рис. 3). Повышение содержания портландита при увеличении водовяжущего отношения цементных систем в принятом диапазоне варьирования (0,33÷0,37 отн. ед.) в значительной мере обусловлено ростом степени гидратации портландцемента в составах с более высоким водосодержанием, о чем свидетельствуют результаты многочисленных исследований, в частности [44, 45].

Установлено, что в модифицированных цементных системах увеличение дозировок кремниевых пород с 0 до 10% от массы вяжущего приводит к повышению относительного содержания низкоосновных гидросиликатов кальция типа C–S–H (I) в 1,22÷1,35, 1,11÷1,26 и 1,26÷1,40 раза в составах с диатомитом (ДМТ), трепелом (ТПЛ) и опокой (ОПК) соответственно (рис. 4). В то же время замена 10% портландцемента на ДМТ, ТПЛ и ОПК способствует снижению относительного количества портландита в фазовом составе цементного камня на 22÷27, 10÷19 и 13÷21% соответственно (рис. 3). Таким образом, результаты исследования содержания Ca(OH)2 в структуре цементных систем свидетельствуют об увеличении пуццоланической активности опал-кристобалитовых пород в ряду трепел → опока → диатомит.

Обобщая вышесказанное, стоит отметить, что применение кремниевых пород позволяет значительно изменять количественное соотношение между основными гидратными новообразованиями

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

Относительное содержание Са(ОН)2, отн. ед.

00.6-0.7 00.7-0.8 00.8-0.9 00.9-1

а

Водовяжушее отношение, отн. ед.

Относительное содержание C-S-H (I), отн. ед.:

00.6-0.8 00.8-1 01-1.2 01.2-1.4

б

□ 0.6-0.7 00.7-0.8 00.8-0.9 00.9-1

б

Водовяжущее отношение, отн. ед.

Относительное содержание C-S-H (I), отн. ед.: 00.6-0.8 О0.8-1 □ 1-1.2 01.2-1.4

Водовяжущее отношение, отн. ед.

Относительное содержание Са(ОН)2, отн. ед.

00.6-0.7 00.7-0.8 00.8-0.9 00.9-1

Водовяжушее отношение, отн. ед.

Относительное содержание C-S-H (I), отн. ед.:

□0.6-0.8 00.8-1 01-1,2 01.2-1.4

Рис. 3. Изолинии изменения относительного содержания портландита (Ca(OH)2) в структуре цементного камня в возрасте 28 суток (по отношению к без-добавочному составу с В/(ПЦ+МД)=0,37) в зависимости от водовяжущего отношения состава, вида и дозировки кремнеземной добавки (табл. 1): а – диатомит; б – трепел; в – опока

Рис. 4. Изолинии изменения относительного содержания низкоосновных гидросиликатов кальция (C–S–H (I)) в структуре цементного камня в возрасте 28 суток (по отношению к бездобавочному составу с В/(ПЦ+МД) = 0,37) в зависимости от водовяжущего отношения состава, вида и дозировки кремнеземной добавки (табл. 1): а – диатомит; б – трепел; в – опока

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ цементного камня – портландитом и гидросиликатами кальция разной основности. Установленное смещение баланса в сторону увеличения объема высокопрочных низкоосновных ГСК типа C–S– H (I) (т.н. вторичных новообразований с молярным соотношением СаО/SiO2 < 1,5), вместо первичных кристаллогидратов Ca(OH)2 и высокоосновных ГСК типа C–S–H (II), характеризуемых меньшей дисперсностью, прочностью и коррозионной стойкостью, является проявлением химического эффекта [46, 47] в механизме действия кремнеземных модификаторов. Данный химический эффект связан с пуццоланической активностью силицитов и обусловлен преобладанием в их минералогическом составе реакционноспособных разновидностей кремнезема: аморфного опала-А – у диатомита; ква-зикристаллической/структурно разупорядоченной ОКТ-фазы (опала-КТ) – у трепела и опоки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе получены следующие научные результаты:

-

1. Установлен химический и минералогический состав опал-кристобалитовых пород.

-

2. Определены основные параметры гранулометрического состава силицитов (удельная поверхность, распределение частиц по размерам).

-

3. Установлено влияние кремниевых пород на фазовый состав цементного камня в проектном возрасте (28 суток).

-

4. Выявлены наиболее эффективные виды сили-цитов для применения в качестве носителей фото-каталитических агентов в составе самоочищающихся бетонов.

Использование опал-кристобалитовых пород позволяет направленно изменять фазовый состав цементного камня путем:

-

• уменьшения количества наиболее слабых и подверженных коррозионным воздействиям кристаллов Ca(OH)2;

-

• повышения плотности и прочности гидросиликатов кальция за счет смещения баланса в сторону увеличения содержания высокодисперсных низкоосновных фаз типа C–S–H (I) вместо более крупных высокоосновных соединений C–S– H (II).

Установленный характер влияния силицитов на фазовый состав цементных систем свидетельствует об их повышенной химической активности, обусловленной преобладанием в структуре реакционноспособных модификаций кремнезема (опал-А, опал-СТ), что предопределяет перспективность использования кремниевых пород в качестве дисперсных носителей фотокаталитических агентов для самоочищающихся бетонов.

Список литературы Кремниевые породы как модификаторы структуры фотокаталитических самоочищающихся бетонов. Оценка влияния на фазовый состав цементного камня

- Khan K., Johari M.A.M., Amin M.N., Nasir M. Development and evaluation of basaltic volcanic ash based high performance concrete incorporating metakaolin, micro and nano-silica. Developments in the Built Environment. 2024; 17: 100330. https://doi.org/10.1016/j.dibe.2024.100330

- Jiang J., Qin J., Chu H. Improving mechanical properties and microstructure of ultra-high-performance lightweight concrete via graphene oxide. Journal of Building Engineering. 2023; 80: 108038. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2023.108038

- Tayeh B.A., Akeed M.H., Qaidi S., Bakar B.H.A. Ultra-high-performance concrete: Impacts of steel fibre shape and content on flowability, compressive strength and modulus of rupture. Case Studies in Construction Materials. 2022; 17: e01615. https://doi.org/10.1016/j.cscm.2022.e01615

- O’Hegarty R., Kinnane O., Newell J., West R. High performance, low carbon concrete for building cladding applications. Journal of Building Engineering. 2021; 43: 102566. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2021.102566

- Shin H.O., Yoo D.Y., Lee J.H., Lee S.H., Yoon Y.S. Optimized mix design for 180 MPa ultra-high-strength concrete. Journal of Materials Research and Technology. 2019; 8: 4182–4197. https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2019.07.027

- Strokova V.V., Markova I.Yu., Markov A.Yu., Stepanenko M.A., Nerovnaya S.V., Bondarenko D.O., Botsman L.N. Properties of a composite cement binder using fuel ashes. Key Engineering Materials. 2022; 909: 184–190. https://doi.org/10.4028/p-tm4y4j

- Калашников В.И. Эволюция развития составов и изменение прочности бетонов. Бетоны настоящего и будущего. Часть 1. Изменение составов и прочности бетонов // Строительные материалы. 2016. № 1–2. С. 96–103.

- Каприелов С.С., Шейнфельд А.В., Кардумян Г.С., Чилин И.А. О подборе составов высококачественных бетонов с органоминеральными модификаторами // Строительные материалы. 2017. № 12. С. 58–63.

- Загороднюк Л.Х., Елистраткин М.Ю., Подгорный Д.С., Ал Мамури С. Композиционные вяжущие для 3D аддитивных технологий // Вестник СибАДИ. 2021.18(4). С. 428–439. https://doi.org/10.26518/2071-7296-2021-18-4-428-439

- Балыков А.С., Низина Т.А., Володин С.В. Оптимизация технологических параметров получения минеральных добавок на основе прокаленных глин и карбонатных пород для цементных систем // Нанотехнологии в строительстве. 2022. Т. 14, № 2. С. 145–155. https://doi.org/10.15828/2075-8545-2022-14-2-145-155

- Ge L., Zhang Y., Sayed U., Li H. Study on properties of basalt fiber reinforcing reactive powder concrete under different curing conditions. Journal of Materials Research and Technology. 2023; 27: 5739–5751. https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2023.10.289

- Толстой А.Д., Лесовик В.С., Загороднюк Л.Х., Ковалева И.А. Порошковые бетоны с применением техногенного сырья // Вестник МГСУ. 2015. № 11. С. 101–109.

- Sifan M., Nagaratnam B., Thamboo J., Poologanathan K., Corradi M. Development and prospectives of lightweight high strength concrete using lightweight aggregates. Construction and Building Materials. 2023; 362: 129628. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2022.129628

- Рассохин А.С., Пономарев А.Н., Фиговский О.Л. Микрокремнеземы различных типов для высокопрочных мелкозернистых бетонов // Инженерно-строительный журнал. 2018. № 2 (78). С. 151–160. https://doi.org/10.18720/MCE.78.12

- Балыков А.С., Низина Т.А., Макарова Л.В. Критерии эффективности цементных бетонов и их применение для анализа составов высокопрочных композитов // Строительные материалы. 2017. № 6. С. 69–75.

- Chen L., Chen Z., Xie Z., Wei L., Hua J., Huang L., Yap P.-S. Recent developments on natural fiber concrete: A review of properties, sustainability, applications, barriers, and opportunities. Developments in the Built Environment. 2023; 16: 100255. https://doi.org/10.1016/j.dibe.2023.100255

- Nizina T.A., Balykov A.S., Korovkin D.I., Volodin V.V. Physical and mechanical properties of modified finegrained fibre-reinforced concretes containing carbon nanostructures. International Journal of Nanotechnology. 2019; 16: 496–509. https://doi.org/10.1504/IJNT.2019.106621

- Carballosa P., García Calvo J.L., Revuelta D., Sánchez J.J., Gutiérrez J.P. Influence of cement and expansive additive types in the performance of self-stressing and self-compacting concretes for structural elements. Construction and Building Materials. 2015; 93: 223–229 https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2015.05.113

- Nizina T.A., Balykov A.S., Korovkin D.I., Volodin V.V. Modified fine-grained concretes based on highly filled self-compacting mixtures. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019; 481: 012048. https://doi.org/10.1088/1757-899X/481/1/012048

- Wang W., Wu J., Yang W., Wang S., Wu H., Zhu Z., Wang L., Ding Q., Wang H., Zhou X. Towards lowtemperature shrinkable synthetic fibers for internally self-prestressing concrete. Journal of Building Engineering. 2023; 73: 106769. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2023.106769

- Dhahir M.K., Marx S. Development of expansive concrete for chemical prestressing applications. Case Studies in Construction Materials. 2023; 19: e02611. https://doi.org/10.1016/j.cscm.2023.e02611

- Amor F., Baudys M., Racova Z., Scheinherrová L., Ingrisova L., Hajek P. Contribution of TiO2 and ZnO nanoparticles to the hydration of Portland cement and photocatalytic properties of High Performance Concrete. Case Studies in Construction Materials. 2022; 16: e00965. https://doi.org/10.1016/j.cscm.2022.e00965

- Janczarek M., Klapiszewski Ł., Jędrzejczak P., Klapiszewska I., Ślosarczyk A., Jesionowski T. Progress of functionalized TiO2-based nanomaterials in the construction industry: A comprehensive review. Chemical Engineering Journal. 2022; 430(3): 132062. https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.132062

- Yang L., Hakki A., Wang F., Macphee D.E. Photocatalyst efficiencies in concrete technology: The effect of photocatalyst placement. Applied Catalysis B: Environmental. 2018; 222: 200–208. https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2017.10.013

- George C., Beeldens A., Barmpas F., Doussin J.F., Manganelli G., Herrmann H., Kleffmann J., Mellouki A. Impact of photocatalytic remediation of pollutants on urban air quality. Frontiers of Environmental Science & Engineering. 2016; 10(5): 2. https://doi.org/10.1007/s11783-016-0834-1

- Gallus M., Akylas V., Barmpas F. et al. Photocatalytic de-pollution in the Leopold II tunnel in Brussels: NOx abatement results. Building and Environment. 2015; 84: 125–133. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2014.10.032

- Emeline A.V., Rudakova A.V., Sakai M., Murakami T., Fujishima A. Factors affecting UV-induced superhydrophilic conversion of TiO2 surface. The Journal of Physical Chemistry C. 2013; 117(23): 12086–12092. https://doi.org/10.1021/jp400421v

- Li Y.-N., Chen Z.-Y., Bao S.-J., Wang M.-Q., Song C.-L., Pu S., Long D. Ultrafine TiO2 encapsulated in nitrogen-doped porous carbon framework for photocatalytic degradation of ammonia gas. Chemical Engineering Journal. 2018; 331: 383–388. https://doi.org/10.1016/j.cej.2017.08.119

- Henderson M.A. A surface science perspective on TiO2 photocatalysis. Surface Science Reports. 2011; 66: 185–297. https://doi.org/10.1016/j.surfrep.2011.01.001

- Nakata K., Fujishima A. TiO2 photocatalysis: Design and applications. Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews. 2012; 13(3): 169–189. https://doi.org/10.1016/j.jphotochemrev.2012.06.001

- Тюкавкина В.В., Цырятьева А.В. Структура цементного камня, модифицированного нанодисперсной титаносодержащей добавкой // Труды Ферсмановской научной сессии ГИ КНЦ РАН. 2019. № 16. С. 597–601. https://doi.org/10.31241/FNS.2019.16.122

- Лукутцова Н.П., Пыкин А.А., Постникова О.А., Головин С.Н., Боровик Е.Г. Структура цементного камня с диспергированным диоксидом титана в суточном возрасте // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2016. № 11. С. 13–17. https://doi.org/10.12737/22432

- Тимохин Д.К., Геранина Ю.С. Диоксид титана как фотокатализатор в цементном бетоне // Научное обозрение. 2015. № 8. С. 46–50.

- Хела Р., Боднарова Л. Исследование возможности тестирования эффективности фотокатализа TiO2 в бетоне // Строительные материалы. 2015. № 2. С. 77–81.

- Строкова В.В., Губарева Е.Н., Огурцова Ю.Н. Оценка свойств кремнеземного сырья как подложки в составе композиционного фотокаталитического материала // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2017. № 2. C. 6–12. https://doi.org/10.12737/23819

- Фаликман В.Р., Вайнер А.Я. Новые высокоэффективные нанодобавки для фотокаталитических бетонов: синтез и исследование // Нанотехнологии в строительстве. 2015. Т. 7, № 1. С. 18–28. https://doi.org/10.15828/2075-8545-2015-7-1-18-28

- Wang D., Hou P., Stephan D., Huang S., Zhang L., Yang P., Cheng X. SiO2/TiO2 composite powders deposited on cement-based materials: Rhodamine B removal and the bonding mechanism. Construction and Building Materials. 2020; 241: 118124. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.118124

- Балыков А.С., Низина Т.А., Кяшкин В.М., Володин С.В. Оценка эффективности минеральных добавок в цементных системах при разработке фотокаталитических композиций «ядро – оболочка» // Нанотехнологии в строительстве. 2022. Т. 14, № 5. С. 405–418. https://doi.org/10.15828/2075-8545-2022-14-5-405-418

- Fatimah I., Prakoso N.I., Sahroni I., Miqdam Musawwa M., Sim Y.-L., Kooli F., Muraza O. Physicochemical characteristics and photocatalytic performance of TiO2/SiO2 catalyst synthesized using biogenic silica from bamboo leaves. Heliyon. 2019; 5(11): e02766. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02766

- Pal A., Jana T.K., Chatterjee K. Silica supported TiO2 nanostructures for highly efficient photocatalytic application under visible light irradiation. Materials Research Bulletin. 2016; 76: 353-357. https://doi.org/10.1016/j.materresbull.2015.12.040

- Taoukil D., El meski Y., Lahlaouti M.L., Djedjig R., El bouardi A. Effect of the use of diatomite as partial replacement of sand on thermal and mechanical properties of mortars. Journal of Building Engineering. 2021; 42: 103038. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2021.103038

- Балыков А.С., Низина Т.А., Кяшкин В.М., Володин С.В. Рецептурно-технологическая эффективность осадочных пород различного состава и генезиса в цементных системах // Нанотехнологии в строительстве. 2022. Т. 14, №1. С. 53–61. https://doi.org/10.15828/2075-8545-2022-14-1-53-61

- Ильичева О.М., Наумкина Н.И., Лыгина Т.З. Фазовое и структурное разнообразие осадочных кремнистых пород как основа оценки их качества // Разведка и охрана недр. 2012. № 5. С. 50–53.

- Каприелов С.С., Шейнфельд А.В., Дондуков В.Г. Цементы и добавки для производства высокопрочных бетонов // Строительные материалы. 2017. № 11. С. 4–10.

- Chen J.J., Thomas J.J., Taylor H.F.W., Jennings H.M. Solubility and structure of calcium silicate hydrate. Cement and Concrete Research. 2004; 34(9): 1499–1519. https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2004.04.034

- Nizina T.A., Balykov A.S., Volodin V.V., Kyashkin V.M. Structure and properties of cement systems with additives of calcined clay and carbonate rocks. Magazine of Civil Engineering. 2022; 116(8): 11602. https://doi.org/10.34910/MCE.116.2

- Detwiler R.J., Mehta P.K. Chemical and physical effects of silica fume on the mechanical behavior of concrete. ACI Materials Journal. 1989; 86(6): 609–614.