Кремний в железомарганцевых образованиях Японского моря: особенности выделения и взаимоотношение с главными рудными фазами

Автор: Н.В. Астахова

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 6 (366), 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются особенности распространения кремниевой минерализации в железомарганцевых корках Японского моря. Формирование корок приурочено к привершинным частям подводных вулканов. На некоторых из них среди материала драгирования обнаружены марганцевые и железокремнистые корки с примесью марганца. Главными породообразующими элементами в составе корок являются Mn (0.2—63.1 %), Fe (0.01—42.5 %) и Si (0.4—37.9 %). Значение Fe/Si изменяется от 0.01 до 5.5, Mn/Si — от 0.01 до 177.5. Содержание кремния существенно различается не только в образцах, отобранных на разных возвышенностях, но и в образцах, поднятых на одной и той же станции. Кроме железокремнистых корок, образованных зернами предположительно глауконита (селадонита), сцементированного кварцем, высокое содержание кремния имеют корки, где этот же глауконит сцементирован гидроксидами марганца. Повышенное содержание Si имеют образцы, в которых наряду с марганцевой матрицей встречаются участки аморфного кремнезема или происходит пропитка осадка гидроксидами марганца. Общая схема рудоотложения на подводных вулканах Японского моря следующая: Fe-Si ® Si ® Mn ® Ba. В некоторых случаях наблюдается искажение этой закономерности, что связано, скорее всего, с пульсирующим поступлением гидротермального раствора из-за повторной вулканической деятельности.

Железомарганцевые корки, кремний, Fe-слюды, Японское море

Короткий адрес: https://sciup.org/149148826

IDR: 149148826 | УДК: 553.2 (265.54) | DOI: 10.19110/geov.2025.6.2

Текст научной статьи Кремний в железомарганцевых образованиях Японского моря: особенности выделения и взаимоотношение с главными рудными фазами

Японское море входит в систему окраинных морей северо-западной части Тихого океана и располагается в зоне перехода океанической коры Тихого океана к континентальной коре Азиатского континента. Это море представляет собой рифтогенную систему, образовавшуюся вследствие растяжения, вызванного перемещением Тихоокеанской и Евроазиатской литосферных плит и внедрением мантийного плюма. Наиболее активное рифтообразование происходило в кайнозойское время и привело к формированию глубоководных котловин (Леликов и др., 2006).

Особый интерес представляют вулканические возвышенности, расположенные в глубоководных котловинах Японского моря. Высота этих возвышенностей порядка 2 км, а минимальные глубины от вершин до поверхности моря превышают 1 км. Образование их произошло в основном в среднемиоцен-плиоценовое время (Берсенев и др., 1987; Леликов и др., 2001). Все возвышенности сложены различными по уровню кремнезема (от базальтов до трахириолитов) вулканическими породами, которые являются производными одной базальтовой магмы. Плагиоклазовые базальты резко преобладают среди вулканитов и составляют 80– 90 % объема поднятого материала. Содержание SiO2 в них составляет 46–49 % (Съедин, 1987). Образцы базальтов часто представляют собой фрагменты шаровой отдельности секториальной (клиновидной) формы со стекловатой коркой закаливания, что указывает на подводные условия формирования (Берсенев и

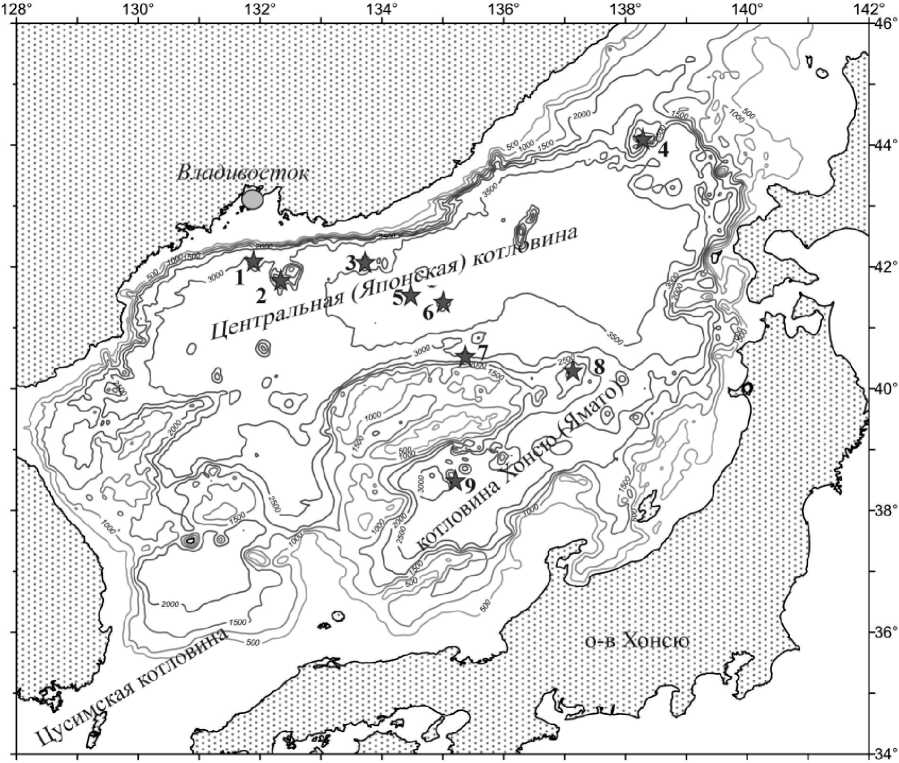

др., 1987). Характерной особенностью пород является их высокая (до 40 %) пористость (Свининников, Съедин, 1984). При драгировании привершинных частей большинства этих структур совместно с вулканитами часто поднимали железомарганцевые корки (ЖМК) (Астахова, Введенская, 2003). Проведенные исследования показали, что в формировании ЖМК Японского моря участвуют две основные рудные фазы: марганцевая и железокремнистая. Железомарганцевая встречается редко и в некоторых случаях может формироваться в результате «пропитки» гидроксидами марганца глинистых минералов (Астахова, 2018). Марганцевая минерализация в Японском море довольно хорошо изучена, в отличие от железокремнистой. Поэтому в данной работе будут рассмотрены особенности выделения кремния, повышенные содержания которого выявлены в железомарганцевых корках на 9 возвышенностях Японского моря (рис. 1), и его взаимоотношение с основными рудными фазами.

Материалы и методы исследований

Материалом для исследования послужили образцы железомарганцевых корок, отобранные в морских экспедициях ТОИ ДВО РАН с 1976 по 2015 год. Все об- разцы изучались при помощи стереоскопического микроскопа Stemi 2000-C (Zeiss, Германия). Для определения содержания макро-(Fe, Mn, Si, Al, Са, Mg, Ti) и микроэлементов в ЖМК использовался атомно-эмиссионный (с индуктивно связанной плазмой) метод анализа на спектрометре Agilent 7500c (Agilent Technologies, США) в центре коллективного пользования ДВГИ ДВО РАН. Определение содержания п.п.п. и Si выполнено методом гравиметрии. Все определения элементов выполнялись на навеску, высушенную при 105 оС. Для более детального изучения были изготовлены аншли-фы рудных корок, которые изучались в этом же центре при помощи микрозондового анализатора JXА-8100 (JEOL Ltd., Япония) с тремя волновыми спектрометрами, доукомплектованного энергодисперсионным спектрометром INCAx — sight (Oxford Instruments Analytical Ltd., Англия). Анализ осуществлялся при ускоряющем напряжении 20 кВ, угол отбора излучения составлял 45°. В ходе анализа использовалась библиотека эталонов пользователя. Количественный и полуколичественный анализ производился по процедуре PhyRoZ, являющейся стандартной программой энергодисперсионного анализатора Link ISIS. Для исследования образец напылялся тонким слоем углерода. Объем области, в которой производилось опреде-

Рис. 1. Карта-схема фактического материала. Значками показано местоположение подводных возвышенностей с железо-кремнисто-марганцевой минерализацией: 1 — гора Петра Великого, 2 — Первенец, 3 — хребет Васильковского, 4 — Витязя, 5 — безымянная, 6 — Беляевского, 7 — Шевалдина, 8 — наложенная постройка на возв. Южное Ямато, 9 — Медведева

Fig. 1. Sketch map of the factual material. Location of seamounts with the ferro-siliceous-manganese mineralization: 1 — Peter the Great; 2 — Pervenets; 3 — Vasil’kovsky Ridge; 4 — Vityaz; 5 — unnamed; 6 — Belyaevsky; 7 — Shevaldin; 8 — superimposed edifice on South Yamato Rise; 9 — Medvedev

ление химического состава, принимался объем с максимальным размером 3–4 микрона. Рентгеновский спектр этой области анализировался ЭДС и отображался на экране компьютера, который с помощью программного обеспечения производил анализ данного спектра и указывал положения линий тех элементов, которые были программно обнаружены.

Результаты исследования и их обсуждение

Железомарганцевые отложения Японского моря представлены в основном корками толщиной от нескольких миллиметров до 25 см, реже — конгломератами. Корки подразделяются на однослойные марганцевые и двуслойные марганцевые и железо-марганцевые. В марганцевых двуслойных корках различаются монолитные и рыхлые слои, иногда — монолитные и почковидные слои, последние образованы сросшимися оолитами. В классических железомарганцевых корках выделяются нижний ожелезненный и верхний марганцевый слои, граница между ними, как правило, нечеткая, размытая. Количество железомарганцевых корок, по сравнению с марганцевыми, незначительное.

Основными рудообразующими минералами марганца в ЖМК являются тодорокит и бернессит, редко пиролюзит (Можеровский и др., 1989; Астахова и др., 2015).

Образование железомарганцевых корок на дне Японского моря связано с гидротермально-осадочными процессами. Об этом свидетельствуют: приуроченность корок к привершинным частям подводных вулканических построек, особенности химического состава корок и заполнение гидроксидами марганца пор в подстилающих базальтах (Скорнякова и др., 1987; Астахова, Введенская, 2003; Астахова и др., 2014; Батурин, 2012; Михайлик и др., 2014 и др.).

Химический состав железомарганцевых корок

Главными породообразующими химическими элементами в составе ЖМК Японского моря являются Mn, Fe и Si (табл. 1). Содержание этих элементов варьирует в широких пределах: Mn — от 0.2 до 63.1 % (среднее — 34.1 %); Fe — от 0.01 до 42.5 % (среднее — 6.6 %); Si — от 0.4 до 37.9 % (среднее — 10.2 %). Соответственно значение Mn/Fe изменяется от 0.01 до 9016 и в среднем составляет 463.5; Fe/Si — от 0.01 до 5.5 (среднее — 0.7); Mn/Si — от 0.01 до 177.5 (среднее — 24.0) (табл. 1). Значения этого отношения существенно различаются не только в образцах, отобранных на разных участках развития железомарганцевой минерализации, но и в образцах, поднятых на одной и той же станции. Часто это связано с примесью терригенного (эдафогенного) осадка.

Все остальные макроэлементы присутствуют в ЖМК в подчиненных количествах. Так, содержания Al, Ca, Mg, K, Na не превышают первых процентов, а Ti и P — десятых долей процента (табл. 1).

Концентрации микроэлементов в составе ЖМК незначительны — десятые или сотые доли процента (табл. 2). Исключением является барий, содержание которого может достигать 3 %. Суммарная концентрация Ni, Co, Cu варьируется от 71 до 3323 ppm, состав-

Таблица 1. Средний химический состав (вес. %) и соотношение элементов в ЖМК Японского моря

Table 1. Average chemical composition (wt. %) and the ratio of elements in FMCs from the Sea of Japan

|

Элементы, соотношения Elements, ratios |

n |

Средн. Aver. |

Мин. Min |

Макс. Max |

|

Fe |

51 |

6.6 |

0.01 |

42.5 |

|

Mn |

51 |

34.1 |

0.18 |

63.1 |

|

Si |

51 |

10.2 |

0.36 |

37.9 |

|

Al |

51 |

1.1 |

0.01 |

7.6 |

|

Ca |

51 |

0.8 |

0.07 |

3.5 |

|

Ti |

51 |

0.1 |

0.00 |

0.9 |

|

Mg |

51 |

1.4 |

0.07 |

2.9 |

|

K |

44 |

1.3 |

0.07 |

4.9 |

|

P |

44 |

0.1 |

0.00 |

0.3 |

|

Na |

41 |

1.1 |

0.00 |

3.8 |

|

п.п.п. |

31 |

12.5 |

3.82 |

18.1 |

|

Mn/Fe |

51 |

464 |

0.01 |

9016 |

|

Fe/Si |

51 |

1 |

0.01 |

6 |

|

Mn/Si |

51 |

24 |

0.01 |

178 |

|

(Mn+Fe)/Ti |

51 |

3693 |

14 |

22479 |

|

Ni+Co+Cu |

51 |

980 |

71 |

3323 |

Примечание: n — количество проб Note: n — number of samples

Таблица 2. Содержание микроэлементов (10–4 %) в ЖМК Японского моря

Table 2. Microelement content (in ppm) in FMCs from the Sea of Japan

|

Элементы, Elements |

n |

Сред. Aver. |

Мин. Min |

Макс. Max |

|

Ba |

51 |

5034 |

0 |

29667 |

|

Co |

51 |

264 |

2 |

2033 |

|

Cr |

51 |

18 |

2 |

192 |

|

Cu |

51 |

165 |

2 |

652 |

|

La |

38 |

17 |

1 |

86 |

|

Ni |

51 |

550 |

41 |

2432 |

|

Pb |

51 |

58 |

1 |

508 |

|

Sr |

51 |

945 |

22 |

2655 |

|

V |

51 |

280 |

6 |

1245 |

|

Zn |

51 |

237 |

10 |

610 |

|

Zr |

38 |

45 |

1 |

312 |

|

Mo |

44 |

218 |

3 |

640 |

|

Li |

43 |

384 |

4 |

5070 |

|

Be |

31 |

2 |

0,1 |

41 |

|

As |

31 |

54 |

6 |

251 |

|

Rb |

31 |

37 |

0,4 |

156 |

|

Nb |

31 |

2 |

0,1 |

7 |

|

Cd |

31 |

3 |

0,1 |

16 |

|

Cs |

31 |

2 |

0,1 |

7 |

|

W |

31 |

91 |

2 |

427 |

Примечание: n — количество проб Note: n — number of samples ляя в среднем 979.5 ppm. Основной вклад принадлежит Ni и Co, наиболее высокие концентрации этих элементов — 0.24 и 0.20 %, соответственно. Распределение Ni, Co и Cu неравномерное как в образцах, отобранных на разных возвышенностях, так и в образцах одной и той же станции. Например, в образцах ЖМК, поднятых на возвышенности Первенец, содержание Ni меняется от 649 до 2432 ppm (Астахова и др., 2019), а в корках возвышенности Витязя Co составляет от 74 до 2033 ppm. Относительно высокие концентрации определены для стронция и ванадия, для всех остальных микроэлементов — до нескольких сотен ppm (табл. 2).

Формы выделения кремния в железомарганцевых корках

Детальное изучение образцов под стереоскопическим и электронным микроскопами с микрозондо-вой приставкой показало несколько разновидностей соединений кремния в ЖМК Японского моря. Наиболее широко распространены и дают более высокое содержание Si включения зеленых или бурых зерен железокремнистого состава (предположительно глауконита) в составе рудных корок (рис. 2, 3), реже участки с кремнистым цементом или пропитка терригенного (эда- фогенного) осадка гидроксидами марганца. Следует отметить, что на одних и тех же возвышенностях часто встречаются корки как с высоким, так и с низким содержанием Si. Это можно объяснить длительностью интервала драгирования в сотни метров вверх по склону и длиной возвышенностей в десятки километров. При детальном опробовании некоторых из них (например, на возвышенности Беляевского длиной 35 км) выявлено 3 района марганцевого рудообразования в южной, центральной и северной частях восточного склона этой постройки (Скорнякова и др., 1987; Астахова и др., 2010; Колесник, Ярощук, 2019).

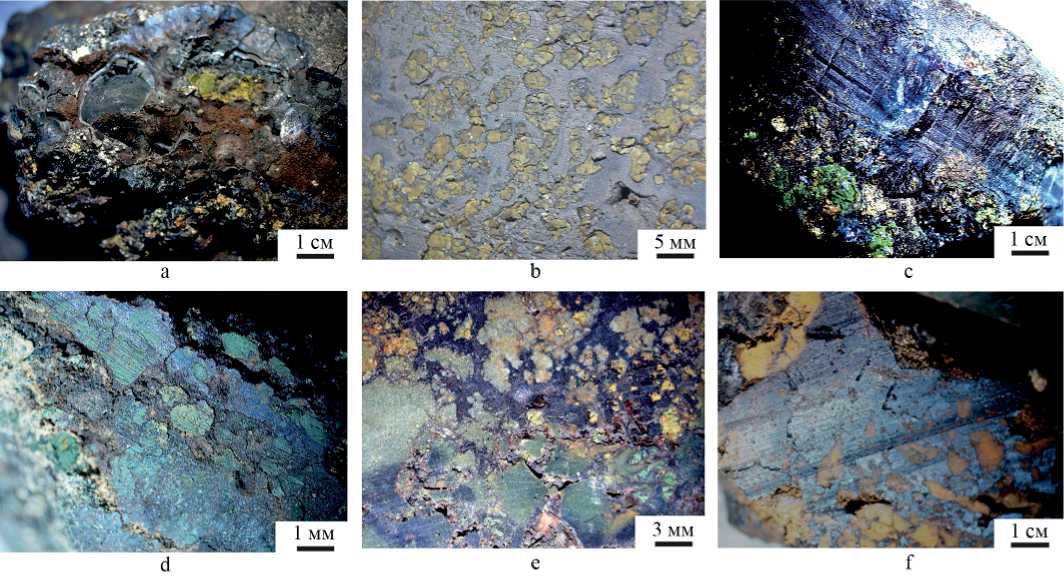

Корки, содержащие включения зерен железокремнистого состава, были обнаружены на горе Петра Великого, возвышенностях Первенец, Васильковского, Шевалдина, Южное Ямато, Беляевского, Медведева. На первых пяти возвышенностях корки содержат значительное количество этих зерен (рис. 2). На северном окончании возвышенности Беляевского среди рудных корок также была обнаружена кремнисто-глауконитовая глыба с содержанием Mn 33 % (Скорнякова и др., 1987; Батурин, 2012). В ЖМК на других участках этой возвышенности, а также на возвышенности Южное Ямато и южном склоне возвышенности Медведева (ст. 1344) были определены лишь единич-

Рис. 2. Железокремнисто-марганцевые корки Японского моря:

a–b — возвышенности Первенец: а — граница между верхней почковидной и нижней частями корки, b — цементация зерен Fe-Si-состава гидроксидами марганца в нижней части корки; c–d — горы Петра Великого: с — граница между верхней марганцевой и нижней частями корки, d — цементация зерен Fe-Si-состава гидроксидами марганца в нижней части корки; e — коррозионный марганцевый цемент в глауконит (?)-кремнистых обломках железомарганцевых корок (возвышенность Васильковского); f — возвышенности Шевалдина: цементация бесформенных обломков Fe-Si-состава гидроксидами марганца

-

Fig. 2. The ferrosiliceous-manganese crusts of the Sea of Japan:

a–b — the Pervenets seamounts: а — boundary between the upper kidney-shaped part and the lower part of the crust, b — cementation of Fe-Si grains with manganese hydroxides in the lower part of the crust; c–d — the Peter the Great Mts.: с — boundary between the upper manganese and the lower part of the crust, d — cementation of Fe-Si grains with manganese hydroxides in the lower part of the crust; e — the Vasilkovsky Seamount: corrosive manganese cement in glauconite(?)-siliceous fragments ferromanganese crusts; f — the Shevaldin Seamounts: сementation of shapeless fragments of Fe-Si-composition with manganese hydroxides

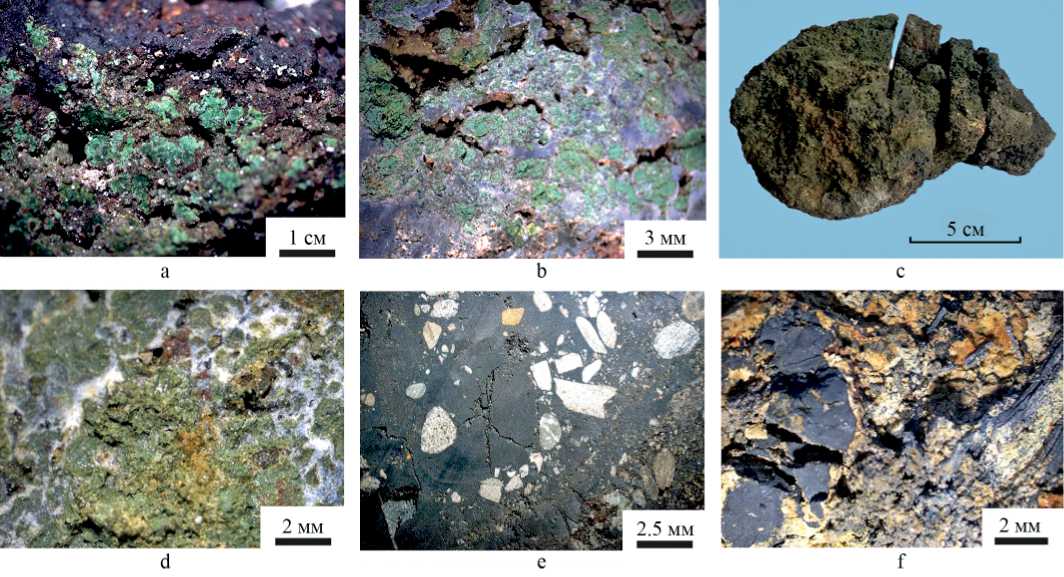

ные мелкие зерна Fe-силикатов (рис. 4, c–e). Участки развития кремнистых отложений были обнаружены в корках возвышенности Первенец и Медведева (рис. 4, b, e, f), а также наложенной постройки на возвышенности Южное Ямато (рис. 3, d). Цементация пелитового и песчанистого осадков гидроксидами марганца наблюдается на возвышенностях безымянной и Витязя (рис. 3, е, f).

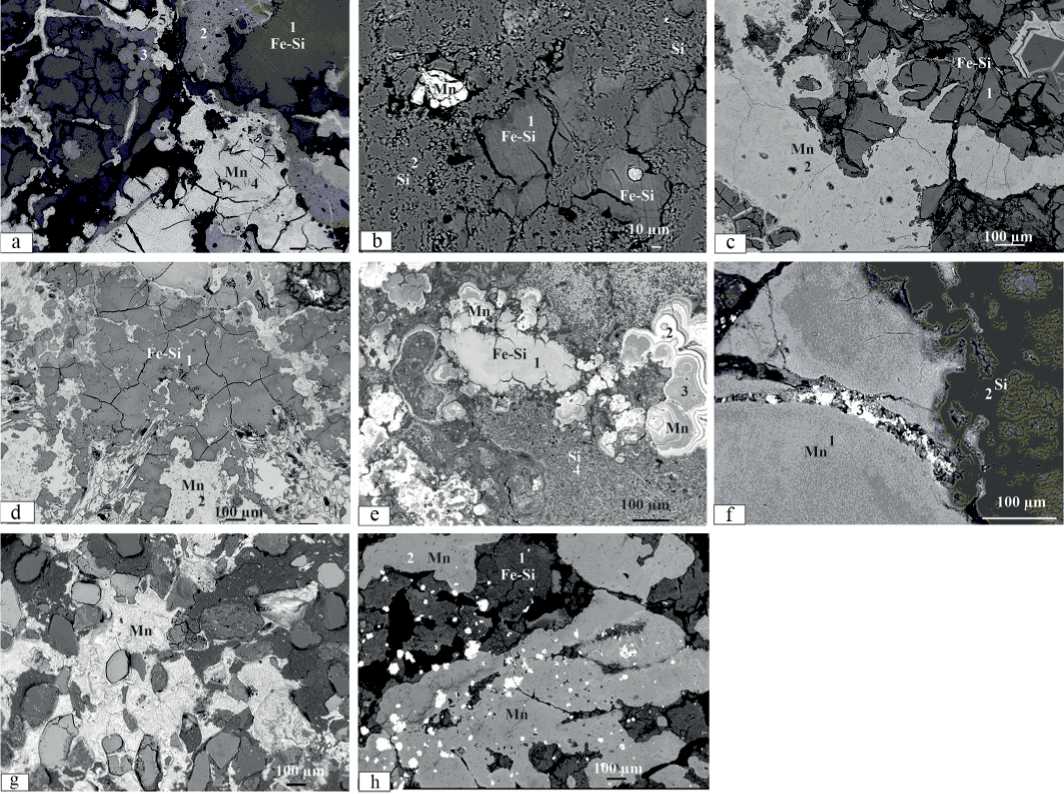

Наиболее подробно изучены корки возвышенности Первенец (Астахова и др., 2019), представляющие собой рыхлые образования, легко разламывающиеся руками. Под стереоскопическим микроскопом видно, что они содержат большое количество включений комочков глинистого вещества зеленовато-бурого цвета (рис. 2, а, b). В нижних частях корок величина и количество этих обломков увеличивается. В некоторых случаях эти корки покрыты марганцевым слоем с почковидной структурой. Граница между слоями отчетливая. С помощью микрозондового анализа удалось выявить особенности внутреннего строения этих корок и на этом основании определить этапность рудоотложения в них. В результате проведенного анализа выявлены участки преимущественно железокремнистого, марганцево-железокремнистого и марганцевого состава (рис. 4, а; табл. 3). Во всех матрицах также присутствует примесь K, Na, Ca и Mg, сумма которых не превышает 7 %. Первичными были отложения железокремнистого состава, иногда с примесью Со до 0.22 %. Позже они были раздроблены и сцементиро- ваны гидроксидами марганца. Прослеживается следующая этапность рудоотложения: Fe-Si → Mn-Fe-Si → Mn. Не исключено, что формирование участков марганцево-железокремнистого состава связано с пропиткой марганцем железокремнистых отложений. На это указывает частое выделение их на границе между участками Fe-Si- и Mn-состава (рис. 4, а). В таком случае этапность рудоотложения будет следующая: Fe-Si → → Mn.

Помимо ЖМК на этой возвышенности встречаются пористые кремнистые корки с кавернозной поверхностью, часто покрытой тонкой пленкой гидроксидов марганца (рис. 3 a, b). Они образовались в результате цементации аморфным кремнеземом комочков зеленого цвета. Стенки пустот выстланы щетками мельчайших кристаллов кварца. Изредка поры в них заполнены гидроксидами марганца, иногда с примесью бария до 5 % (рис. 4, b; табл. 3). Здесь также первичны были отложения железокремнистого состава, сцементированные аморфным кремнеземом. Таким образом, изменение химического состава рудообразующего раствора происходило следующим образом: Fe-Si → Si → → Mn.

Похожую картину мы наблюдаем в рудных отложениях горы Петра Великого и возвышенностей Васильковского и Шевалдина (рис. 2, c–f). Там также присутствует значительное количество зеленых зерен железокремнистого состава, сцементированных гидроксидами железа и марганца, марганцем или аморф-

Рис. 3. Кремнисто-марганцевые корки Японского моря:

a–b — возвышенности Первенец: а — общий вид кремнистой корки, b — цементация аморфным кремнеземом бесформенных комочков Fe-Si-состава; c, d — наложенная постройка на возв. Южное Ямато: с — общий вид кремнистой корки, d — цементация кремнеземом зерен Fe-Si-состава; e —цементация терригенных зерен гидроксидами марганца (возвышенность Витязя); f — тонкие слои тодорокита в глинистом осадке (безымянная возвышенность)

-

Fig. 3. The silicon-manganese crusts of the Sea of Japan:

a–b — the Pervenets seamounts: а — general view of the siliceous crust, b — cementation of Fe-Si grains with amorphous silica; c, d — the Peter the Great Seamount: c–d — superimposed edifice on South Yamato Rise: с — general view of the siliceous crust, d — cementation of Fe-Si grains with silica; e — the Vityaz Seamount: cementation of terrigenous grains by hydroxides of manganese; f — the unnamed Seamount: thin layers of todorokitis in clay sediment ным кремнеземом. Зеленовато-бурая окраска этих зерен чаще отмечается в марганцевых корках.

В ЖМК центральной части возвышенности Беляевского (ст. 2069) выделяются участки железокремнистого и марганцевого состава, иногда с примесью железа, кремния или бария, (табл. 3; рис. 4, с). Отложения марганца более поздние по отношению к железокремнистым. Также встречаются участки, где на матрице железокремнистого состава обнаружены пятнистые вы- деления барита. В то же время выявлены полосчатые участки марганца, содержащие до 6.5 % бария (Астахова и др, 2010). Вероятная этапность рудоотложения следующая: Fe-Si → BaSO4 (?) → Mn, Mn-Ba.

При драгировании вулканической возвышенности (наложенной постройки), расположенной на северном окончании хребта возвышенности Южное Ямато, были подняты марганцевые и железокремнистые образования. В марганцевых корках этого райо-

Рис. 4. Микротекстуры железокремнисто-марганцевых корок Японского моря:

a, b — возвышенности Первенец: а — цементация зерен Fe-Si-состава железомарганцево-кремнистыми отложениями и гидроксидами марганца, b — зерна Fe-Si-состава в кремнистом цементе, в порах — более поздние выделения гидроксидов марганца; c, d — цементация гидроксидами марганца железокремнистых отложений: с — возвышенности Беляевского, d — наложенная постройка на возв. Южное Ямато; e — цементация кристаллическим кремнеземом железокремнистых отложений, на поверхности кремния выделяются наложенные почковидные выделения гидроксидов марганца (возвышенность Медведева, ст. 1344); f — взаимоотношение марганцевой и кремнистой матриц, в марганцевой — трещина, залеченная кристаллическим баритом (возвышенность Медведева, ст. 1471); g — цементация терригенных зерен гидроксидами марганца (возвышенность Витязя); h — железокремнистые отложения (осадок) перекрыты железокремнисто-марганцевыми, многочисленные белые пятна — барит (безымянная возвышенность). Цифрами обозначены участки микрозондового анализа (табл. 3)

-

Fig. 4. Microsructures the ferrosiliceous-manganese crusts of the Sea of Japan:

-

a, b — the Pervenets seamounts: а — cementation of Fe-Si grains with iron-manganese-silicon deposits and manganese hydroxides, b — Fe-Si-grains in silica cement, in the pores — later discharge of manganese hydroxides; c, d — manganese hydroxide cement in the ferrosiliceous sediments: c — the Belyaevsky Seamounts, d — superimposed edifice on South Yamato Rise; e — cemented with crystal silica of iron-silicate deposits . On the surface of the flint are superimposed kidney-shaped deposits of manganese hydroxide (the Medvedev Seamount, st. 1344); f — the ratio of the silicon and the manganese matrix. In the manganese one, a crack cured by crystal barite (the Medvedev Seamount, st.1471); g — cementation of terrigenous grains by hydroxides of manganese (the Vityaz Seamount); h — ferrosiliceous deposits (sediment) overlain by ferrosiliceous-manganese ones, barite is observed as numerous white spots of different sizes (the unnamed Seamount). Numbers indicate the areas of point analysis (Table 3)

на обнаружены единичные раздробленные участки железокремнистого состава в марганцевой матрице (рис. 4, d; табл. 3). На поверхности образца много призматических и таблитчатых кристаллов барита размером 1–2 мм. Мелкие зерна барита присутствуют также в марганцевой матрице. Часто в гидроксидах марганца присутствует примесь бария (до 1.8 %). Железокремнистые образования представляют собой округлые удлиненные стяжения серо-зеленого цвета, длиной до 10 см (рис. 3, с). Они сформировались в результате цементации кремнеземом бесформенных кусочков зеленой глины железокремнистого состава (рис. 3, d) с незначительной примесью K, Mg, Cl, Na, реже Al и Ca (Ярощук, Астахова, 2017). Среди этой массы изредка отмечаются мелкие выделения гидроксидов марганца вдоль тонких трещин. По-видимому, эти образцы формировались на разном удалении от устья гидро-

- термального выхода. Вероятно, изменение химического состава рудообразующего раствора происходило следующим образом: Fe-Si → Si → Mn → Ba.

Детально изучались два образца ЖМК, поднятые при драгировании южного (ст. 1344) и восточного (ст. 1471) склонов возвышенности Медведева. Несмотря на то, что на других станциях драгирования поднимались кварц-глауконитовые породы, а в песчаных осадках присутствовало значительное количество глауконита (Липкина и др., 1987), единичные зерна Fe-Si-со-става были обнаружены в образце 1344 (рис. 4, е; табл. 3). Эти зерна сцементированы кристаллическим кремнеземом, на поверхности которого выделяются наложенные почковидные выделения гидроксидов марганца.

Другое строение имеет образец 1471 (рис. 4, f; табл. 3). Здесь первичны были отложения гидроксидов марганца, трещины в котором заполнены более позд-

Повышение содержания кремнезема в ЖМК также может быть связано с включением терригенного материала. Так, в корке возвышенности Витязя содержание Si достигает 13 % за счет цементации зерен песчаной размерности, в том числе кварца, гидроксидами марганца, практически не содержащими примеси Si и Fe (рис. 3, e; 4, g; табл. 3).

В ЖМК, поднятых при драгировании безымянной возвышенности, содержание Si варьирует от 0.36 до 13.23 %. Максимальное содержание кремния отмечено в образце, образованном в результате переслаивания рыжих глинистых слоев и черных прослоев тодо-рокита мощностью 1–5 мм (рис. 3, f) (Астахова и др. 2015). Вероятнее всего, это произошло вследствие пульсирующего поступления гидротермальных растворов в глинистые отложения на склоне вулканической возвышенности. В результате этого, по данным микро-зондового анализа, в глинистом железокремнистом осадке образовались пятна железокремнисто-марган-цевого состава и многочисленные выделения кристаллического барита (рис. 4, h; табл. 3).

Особенности формирования кремнистой минерализации в железомарганцевых корках на подводных вулканах

Японского моря

Начиная с 70-х годов прошлого столетия в экспедициях ТОИ ДВО РАН при драгировании привершинных участков подводных вулканических возвышенностей глубоководных котловин Японского моря более чем на 40 станциях поднимались предположительно гидротермальные породы, которые описывались как кремнисто-глауконитовые образования. Для уточнения их генезиса предыдущими исследователями были отобраны 47 мономинеральных проб из 10 районов, и кроме определения химического состава и аморфного железа они были изучены методами рентгеновского и электронографического анализов, ИК-спектроскопии и изотопно-кислородным методом (Липкина и др., 1987). Среди отобранных проб были также образцы с возвышенностей Первенец и Медведева. По данным кристаллохимических исследований выявлено, что образцы с этих возвышенностей относятся к 4 группам слоистых силикатов: 1 — гидрослю-дистые минералы глауконит-селадонитового типа, 2 — смешанослойные минералы глауконит-селадонитово-го типа, 3 — смешанослойные минералы слюдоподобные, 4 — смешанослойные минералы смектит — слюда (Липкина и др., 1987). На возвышенности Первенец прео- бладают минералы 1 и 2 групп, на возв. Медведева — 3. В результате проведенных исследований был сделан вывод: «комплексное изучение слюдистых минералов из вулканических областей Японского моря позволило установить, что особенности гидротермального генезиса материнских пород нашли свое отражение в кристаллохимической специфике этих минералов, которые в основном представлены селадонитами, а глаукониты имеют тетраэдрический заряд (на формульную единицу), близкий к верхней границе этого заряда у селадонитов» (Липкина и др., 1987). Температура образования кварц-глауконитовых стяжений, определенная изотопно-кислородным методом, находится в пределах 42–58° (Липкина и др., 1987).

Следовательно, образование железистых слоистых силикатов на подводных возвышенностях Японского моря связано с гидротермально-осадочным процессом. Кремнезем поступает в гидротермальный раствор в виде отдельных молекул кремниевых кислот в результате химического взаимодействия воды с алюмосиликатными минералами вулканических пород в зонах тепловых аномалий при повышенной температуре (до 250–350 °С) и давлении. Гидротермальные растворы, содержащие значительное количество кремнекислоты, обладают высокой адсорбционной емкостью по отношению к катионам различных металлов. После соединения с катионами металлов они не коагулируют, а образуют гель по мере понижения температуры гидротерм во время рассеяния тепла в окружающие породы, при парообразовании и смешении растворов с холодными водами (Рычагов и др., 2005). Вероятно, образование Fe-слюд происходит при отложении этого железокремнистого геля на склонах подводных вулканов в районах выхода гидротермальных растворов. Эффективное отложение кремнезема в виде скрытокристаллического кварца и халцедона происходит при смешивании гидротерм, насыщенных кремнекислотой, с морской водой (Рычагов и др., 2005). Дальнейшая тектоническая активность, сопровождающая повторную вулканическую деятельность на подводных возвышенностях Японского моря, привела к разрушению железокремнистых отложений и переносу их вниз по склону. На это указывает наличие обломков кремнистоглауконитовых пород и зерен глауконита в песчаных осадках (Липкина и др., 1987). Отложения марганца более поздние по отношению к железистым слюдам и аморфному кремнезему и, вероятно, происходят на некотором удаления от устья гидротермального источника. В гидроксидах марганца часто в виде примеси присутствует барий, а в марганцевой матрице почти всех изученных образцов обнаружены мелкие зерна барита. В некоторых случаях он полностью или частично заполняет трещины в отложениях гидроксидов марганца. Особенности выделения барита позволяют говорить, что процесс баритообразования является наложенным и происходит в последнюю стадию формирования ЖМК. Перекрытие аморфным кремнеземом отложений гидроксидов марганца с трещинами, заполненными баритом (возв. Медведева, ст. 1471, рис. 4, f), вероятно, связано с пульсирующим характером вулканизма и возобновлением гидротермальной деятельности в этом районе.

Выводы

-

1. Детальное изучение гидротермальных железомарганцевых образований, сформировавшихся на привершинных склонах подводных вулканических возвышенностей Японского моря, показало, что они имеют неоднородный химический состав. Главными породообразующими химическими элементами в их составе являются Mn (0.2–63.1 %, среднее — 34.1 %), Fe (0.01– 42.5 %, среднее — 6.6 %) и Si (0.4–37.9 %, среднее — 10.2 %). Значение Fe/Si изменяется от 0.01 до 5.5 (среднее — 0.7); Mn/Si — от 0.01 до 177.5 (среднее — 24.0).

-

2. Содержание кремния существенно различается не только в образцах, отобранных на разных участках развития железомарганцевой минерализации, но и в образцах, поднятых на одних и тех же возвышенностях. Причем среди материала драгирования на одной и той же станции могут находиться как марганцевые корки, так и железокремнистые с примесью гидроксидов марганца. Это можно объяснить длительностью интервала драгирования в сотни метров вверх по склону и протяженностью возвышенностей в десятки километров.

-

3. Кроме железокремнистых корок, образованных зернами предположительно глауконита, сцементированного кварцем, высокое содержание кремния имеют корки, где этот же глауконит сцементирован гидроксидами марганца. Повышенное содержание Si имеют образцы, в которых наряду с марганцевой матрицей встречаются участки железокремнистого состава, аморфного кремнезема или происходит пропитка осадка гидроксидами марганца.

-

4. Образование Fe-слюд происходит при отложении железокремнистого геля из гидротермальных растворов на склонах подводных вулканов в местах их выхода. Эти отложения первичны по отношению к марганцевым. При дальнейшем поступлении более низкотемпературных растворов эти отложения могут размываться и переноситься вниз по склону.

-

5. Вероятно, изменение химического состава рудообразующего раствора на подводных возвышенностях Японского моря происходило следующим образом: Fe-Si → Si → Mn → Ba. В некоторых случаях наблюдается искажение этой закономерности, что связано, скорее всего, с пульсирующим поступлением гидротермального раствора из-за повторной вулканической деятельности.

Автор выражает благодарность сотрудникам лаборатории рентгеновских методов ДВГИ ДВО РАН А. А. Карабцову и Г. Б. Молчановой за помощь в проведении микрозондовых анализов.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования (тема 124022100084-8).