Крестные ходы и их роль в развитии паломничества и религиозного туризма (на примере Тверской области)

Автор: Домбровская Вероника Евгеньевна

Журнал: Современные проблемы сервиса и туризма @spst

Рубрика: Региональные студии туризма

Статья в выпуске: 3 т.13, 2019 года.

Бесплатный доступ

Развитие туризма в регионах, повышение имиджевой составляющей локальных туристских объектов, рост эффективности региональных брендов являются одними из стратегических задач современной экономической реалии. Религиозный и паломнический туризм играют немаловажную роль в этом направлении. Статья посвящена формированию туристского и паломнического интереса на примере Тверской области. Рассматриваются разные точки зрения на паломничество и поездки с целью знакомства с религиозными святынями. Подробно исследуется история появления и современный образ православных Крестных ходов как самобытного явления, а также их влияние на культурно-исторический и духовный потенциалы Верхневолжья. Соотнесены возможности познавательного и религиозного начал в привлечении потенциальных туристов и паломников. Уделено внимание местам размещения туристов как весомому аргументу в заинтересованности гостей из других регионов нашей страны и зарубежья. Проанализирована структура этих мест (гостиницы, отели, хостелы и т.д.) и номерной фонд по ключевым объектам на примере XX Большого Волжского Крестного хода, который включает в себя знаковые места для прихожан и верующих...

Крестный ход, паломничество, объекты размещения, анализ, туризм

Короткий адрес: https://sciup.org/140244595

IDR: 140244595 | УДК: 338.48 | DOI: 10.24411/1995-0411-2019-10307

Текст научной статьи Крестные ходы и их роль в развитии паломничества и религиозного туризма (на примере Тверской области)

Введение. Вопросы, касающиеся паломничества, вызывают активную дискуссию со стороны как представителей религиозных конфессий, так и представителей законодательной власти и менеджеров туристской индустрии [8]. Теоретические аспекты отличия религиозного и паломнического туризмов входят в сферу исследований научного мира. Так в трудах Сенина В.С.1 рассматривается структура религиозного туризма, в котором автор выделяет 3 формы: паломничество, экскурсионные туры по религиозной тематике и специализированные туры, объединяющие паломников и экскурсантов. Но следует заметить, что у паломничества и религиозного туризма есть ряд серьёзных отличий, которые обоснованы неким про- тивопоставлением видов путешествий -светским и религиозным [2]. Это не связано со способом перемещения (паломники не всегда совершают пешие передвижения, если того требует ситуация, то используется транспорт) и с текущими целями (турист тоже может участвовать в Богослужении), а, скорее, со сверхцелями [1]. Людей, интересующихся религиозным туризмом, привлекают главным образом экскурсионные поездки с посещением монастырей, храмов, музеев и выставок. При этом туристы могут быть, а могут и не быть людьми верующими и преданными той религии, объекты которой посещают. Нужно заметить, что религиозная тематика довольно часто является составляющей комбинированных туров культурно-познавательной направленности, которые привлекают в том числе и зарубежных гостей [7]. Таким образом, религиозный туризм - деятель- ность в большей степени социально-экономическая. Профессор Гнезнинской Высшей Школы «Миллениум» (Польша) Армин Ми-кос фон Роршайд вообще рассматривает религиозный и паломнический туризм как вариант культурного туризма2.

Паломники, как правило, исповедуют ту религию, святым местам которой они приехали поклониться, их интересует непосредственное участие в мероприятиях культового характера. Экскурсии, посещения музеев, выставок для них - задача вторичная, или могут быть в принципе неинтересны3.

Необходимо отметить, что ряд авторов придерживаются иной точки зрения. Так А.Ю.Александрова выделяет три главных критерия, позволяющих включить туристов и экскурсантов в категорию посетителей и отличить их от других путешествующих лиц. Это, во-первых, выезд за пределы обычной среды, во-вторых, продолжительность пребывания в месте поездки и, в-третьих, цель посещения4. С точки зрения теории туризма паломники, если они выехали за пределы обычной среды своего проживания, будут считаться туристами. Однако, понятие обычной среды не столь однозначно и будет отличаться для людей разного социального положения, уровня дохода, мировосприятия и мотивированности поездок.

Паломничество. Крестный ход как возможность духовного единения

Само слово «паломник» происходит от латинского слова «palma» (пальма) присоединением русского суффикса «-ник». Именно с этим южным растением связаны некоторые религиозные обряды. В силу того, что произрастание пальм имеет ограниченный ареал, при распространении христианства в более северные регионы, пальмовые ветви заменялись другими растениями. На Руси для этих целей традиционно используется и поныне верба. Паломниками же именовали тех верующих, кто совершал богомольные путешествия в Афон, Константинополь, на Святую Землю.

На Руси сложились свои традиции поклонения мощам Божиих праведников, чудотворным иконам. Начало было положено сначала в Киеве и Новгороде Великом, Смоленске и Пскове, потом во Владимире, Москве, Суздале, Ростове. Это стало возможным благодаря появлению храмов и монастырей, часть из которых сохранилась до сегодняшних дней [3, 9].

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пишет: «Издревле паломничество по святым местам являлось одной из наиболее важных душеспасительных традиций русского народа. Излюбленным духовным подвигом православных паломников были порой чрезвычайно длительные хождения пешком по великим просторам Святой Руси. Русские люди с посохом и сумой доходили даже до древней Палестины, чтобы поклониться местам крестных страданий и Воскресения нашего Господа» [3].

Паломничество не является исключительно русской православной идеей. Свои традиции в той или иной мере развиты у всех конфессий. Например, возрождённый ныне пеший европейский Паломнический Путь Святого Иакова, проходящий по территории нескольких стран, в XII-XIII вв. насчитывал порядка полумиллиона паломников в год, причем значительную их часть составляли флагелланты - самобичующи-еся паломники. Часть вышеупомянутого Пути пролегает по территории Германии и носит название Via Regia. На всем протяжении как усилиями энтузиастов, церковных общин и местных властей, так и представителями бизнеса организованы хостелы и другие места размещения (частные дома, палаточные лагеря ит.д.) [13].

Интересная ситуация складывалась в Польше. Прижизненные визиты Папы Римского Иоанна Павла II на историческую родину давали мощный импульс паломническому движению на территории страны. А посещение Папой «не знаковых» мест приводило к возникновению новых религиозных туристических центров. После смерти Иоанна Павла II был отмечен резкий спад паломнического туризма на территории страны [14].

В связи с высокой популярностью паломнического туризма в мире проводились исследования оптимальной нагрузки для путешественников с точки зрения их здоровья, так как пеший тур - это, как правило, большая продолжительность по времени при постоянной активности. В итоге были выработаны рекомендации по физической подготовке к паломничеству, которая должна заключаться в системных тренировках с определением комфортных скорости передвижения и расстояния [12].

В данной статье рассматривается именно православное паломничество, которое совершается с целью участия в Крестных ходах как однодневной, так и многодневной продолжительности. Крестным ходом именуется торжественное шествие священнослужителей и верующих с иконами, хоругвями и другими святынями. Крестные ходы совершаются ежегодно в установленное для них особое время: на Светлое Христово Воскресение - Пасхальный Крестный ход; в праздник Богоявления для Великого освящения воды в память Крещения Иисуса Христа в водах Иордана, а также в честь святынь и великих церковных или государственных событий. Можно выделить и чрезвычайные Крестные ходы, проводимые Церковью по особо важным случаям5.

Само название Крестного хода связано с большим (процессионным) крестом, который неизменно является обязательным атрибутом шествия и возглавляет его. В истории Древней Руси первым русским Крестным ходом, упоминаемым в «Повести временных лет», стал ход киевлян к Днепру для принятия святого крещения. Со временем, помимо Крестного хода вокруг храма, выделились еще две разновидности: ежегодные, проходящие по определенному маршруту (например, Ве-ликорецкий, Иринарховский, Волжский), и эстафетные, в которых святыни передавались по цепочке день ото дня от одной общины сельских приходов к другой. В городах получил распространение и однодневный крестный ход в пределах данного населённого пункта. Так Крестные ходы стали неотъемлемой частью современной православной культуры6.

Участие в Крестных ходах продиктовано стремлением верующих укрепить дух, испытать собственную волю и силу, пообщаться с людьми праведной жизни (насельниками монастырей, известными старцами) и получить от них совет и наставления [11]. Часто присутствует надежда на исцеление или решение сложных жизненных ситуаций. Люди разных социальных слоев, профессий, возрастов, мест проживания за время довольно долгого совместного путешествия формируют «общину», учатся помогать друг другу, подчиняться общим правилам и требованиям. В итоге приобретается навык терпения и толерантности. Крестных ход - одно из лучших миссионерских начал, способных дать основы духовной жизни. Не все крестоходцы могут пройти маршрут полностью. Можно выделить определенный «костяк» участников, состоящий из священнослужителей и наиболее преданных сторонников веры, к которым по пути следования присоединяются жители населенных пунктов, как входящие в приходы храмов, так и, возможно, гости данных территорий, желающие поучаствовать в Богослужении. Современные возможности, простота и скорость передачи информации способны в считанные дни, а то и часы, сделать доступными новости о времени, месте, а также историческом событии, которому посвящен Крестный ход, что привлечет паломников и туристов из других регионов и даже стран. Вот тут и возникает вопрос о доступных и достойных местах размещения.

Региональный аспект в изучении истории и современного состояния паломничества и проведения Крестных ходов (на примере Тверской области)

В качестве перспективных районов для дальнейшего развития религиозного и паломнического туризма рассматривается Центральный федеральный округ (ЦФО). Тверская область, входящая в его состав, как правило, ассоциируется с Верхневолжьем. Это самая крупная область ЦФО, площадь её составляет 84,2 тыс.кв.км. Протяженность с запада на восток - 450 км, с севера на юг - 250 км. Областной центр - город Тверь. Расположение между Москвой и Санкт-Петербургом; прохождение через область двух крупных автомагистралей - Москва-Санкт-Петербург и Мо-сква-Рига; наличие скоростного поезда «Сапсан», способного за 4 часа связать две столицы; большое количество водных путей и объектов - всё это, безусловно, может рассматриваться как благоприятные условия для развития туризма.

Тверская земля обладает высоким культурно-историческим и духовным потенциалом. На территории края выделяются 14 городов, имеющих статус «историческое населенное место» («исторический город»). Если выстроить их «по старшинству», учитывая год основания и/или первое упоминание в летописях, то получим следующую таблицу.

Таблица 1 - Исторические города Тверской области

Table 1 - Historical cities of Tver region

|

Город |

Год основания и/или первого упоминания в летописях |

|

Торопец |

1074 |

|

Тверь |

1135 |

|

Бежецк |

1137 |

|

Торжок |

1139 |

|

Ржев |

1216 |

|

Зубцов |

1216 |

|

Кашин |

1287 |

|

Старица |

1297 |

|

Белый |

1359 |

|

Вышний Волочек |

1770 |

|

Осташков |

1770 |

|

Калязин |

1775 |

|

Весьегонск |

1776 |

|

Красный Холм |

1776 |

На настоящий момент в области насчитывается более 9,5 тысяч памятников истории и культуры, преимущественно XVIII—XX вв. Здесь расположена сеть Твер ского объединенного музея, включающая в себя 32 объекта.

Тверской край по праву считается и духовным центром России. В состав Тверской митрополии входят 3 епархии: Тверская, Бежецкая, Ржевская и 30 округов Благочиния7. В Тверской епархии насчитывается 257 храмов, в Бежецкой - 79, в Ржевской - 40. Земля знаменита 22-мя действующими и сохранившимися монастырями, среди которых исключительное значение имеют такие национальные святыни, как монастырь Нилова Пустынь в Осташковском районе, Свято-Успенский Старицкий монастырь, Борисоглебский монастырь в Торжке. Таким образом, Тверскому региону не присуща распространённая ситуация разобщённости религиозных памятников, которые в прочих местах могут быть расположены на большом удалении друг от ДРУга [4].

Особую роль в духовном развитии края приобретают Крестные ходы, которыми славится митрополия. Широко известным стал ежегодный (в 2018 году прошел уже XIV-й) Крестный ход по городу Тверь с «Казанским» (Волынским) образом Пресвятой Богородицы, который традиционно проводится 4 ноября. Исторически данный праздник связан с окончанием Смутного времени на Руси. Именно с этой иконой Новгородское земское ополчение сумело победить захватившее Москву Войско Польское. С тех пор икона Казанской Божией Матери стала предметом особого почитания русским народом. В Твери кре-стоходцы проходят по улицам города от Воскресенского кафедрального собора в Храм преподобного Серафима Саровского, воздвигнутый рядом с местом, где прежде находилась Церковь Успения Пресвятой Богородицы на Волыни.

Не меньшего внимания заслуживают многодневные Крестные ходы. Среди них выделяется Большой Волжский Крестный ход, берущий начало от истока Волги. 2 июня 2018 года начался юбилейный ХХ-й, посвященный сразу трем памятным датам: 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, 650-летию со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской и 100-летию со дня мученической кончины Царственных страстотерпцев - семьи последнего русского императора Николая II. Маршрут Крестного хода проходил через 24 муниципальных образования Тверской области. Участники посетили Нило-Столобенскую пустынь, Жите нный монастырь в Осташкове, а так же большое количество храмов на территориях районов. Шествие затронуло и Московскую область, сделав остановку в г.Дубне. Завершился Крестный ход 30 июня в Вознесенском соборе исторического города Калязина8.

Рис. 1 — Окропление крестоходцев святой водой во время XX Большого Волжского Крестного хода9

Fig. 1 - The Sprinkling of worshipers of the XX Great

Volgian Cross Procession

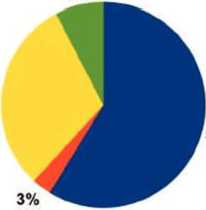

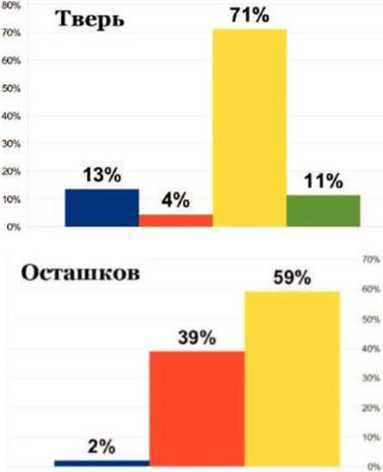

Помимо глубокого духовного смысла Крестный ход несёт в себе красоту и торжественность православной молитвы и единения верующих, что, безусловно, не может оставить равнодушным любого, даже далекого от православной Руси человека. А это уже сильный аргумент приехать и познакомиться с замечательным явлением, пусть сначала издали, а потом, возможно, и присоединиться к числу участников. Однако, необходимо учитывать, что современный туризм (в том числе и религиозный) связан с обеспечением путешествующих такими востребованными услу- гами, как транспорт, питание, оформление документов и размещение [6]. И вот тут можно столкнуться с серьёзной проблемой, связанной с количеством и качеством мест размещения для туристов, движимых религиозными и культурно-познавательными целями. Ниже представлена карта маршрута XX Большого Волжского Крестного хода и сведения по структуре и количественным показателям объектов размещения по ключевым пунктам. (Информация получена с сайтов сервисов бронирования, интернет-справочника «Иволга»10, индивидуальных сайтов отелей и гостиниц Тверского региона).

Анализируя представленные данные, можно констатировать, что общая протяженность Большого Волжского КХ достигает примерно 2400 км. Он проходит с посещением храмов и монастырей, водоосвящением, молебнами, литургиями, всенощными бдениями. Часть пути является водной, часть - сухопутной. Это самобытное явление православной жизни может заинтересовать иностранных туристов, в связи с чем допустимо говорить про своего рода рекламу подобного рода событий. Но привлечение гостей из-за рубежа в провинциальные города может столкнуться с отсутствием сайтов гостиниц и мест отдыха на страницах ведущей тройки международных сервисов бронирования: Booking, TripAdvisor и Expedia11. Вряд ли стоит надеяться, что иностранный турист воспользуется локальным российским сервисом, даже если тот имеет версию на английском языке. Также надо понимать, что персонал подавляющего большинства провинциальных гостиниц или хостелов не готов общаться с иностранцами хотя бы на примитивном языковом варианте.

Надо предполагать, что истинные религиозные туристы не столь прихотливы к месту временного проживания, ведь для них главное - прикоснуться к святыням, влиться в ряды крестоходцев на каком-то этапе или даже полностью пройти крестный ход, что даст возможность прово-

Рис. 2 — Карта маршрута XX Большого Волжского Крестного хода

дить часы отдыха в специально отведенных для этого местах при монастырях. В

Тверь 8./о

Осташков

■ Апартаменты

■ Базы отдыха Гостиницы

■ Хостелы

Fig. 2-The route тар of the XX Great Volgian Cross Procession случае не столь глубокого погружения, а временного присутствия фактор сезонности может привести к тому, что поиск места остановки даже на ночь не увенчается успехом. Ярким примером может служить город Осташков, в котором в летний период свободными остаются (да и то не всегда) самые дорогостоящие номера. А найти ночлег даже в частном секторе крайне затруднительно. Тем более, что поиск ночлега у частников происходит уже непосредственно на месте, ни о какой официальной предварительной брони речь идти не может. Дело в том, что Осташков и озеро Селигер являются брендом всероссийского масштаба, в связи с чем город сильно отличается от прочих районных центров по наличию спроса на размещение. Так уже сейчас, весной 2019 года, значительная часть номерного фонда эконом-класса на летний период 2019 года забронирована. Вызвано это заметным сезонным повышением цен. Например, стоимость в апреле двухместного номера де-люкс (со всеми удобствами с услугой «всё включено»: проживание, 3-хразовое питание и собственный пляж) к концу июня возрастает почти вдвое. Стоимость номеров «бюджетного» варианта также показывает существенный рост.

Рис. 3 — Структура мест размещения в г.Твери и г.Осташкове

Fig. 3 - Tourists lodging and accommodation in Tver and Ostashkov

В этом случае выход мог бы быть найден в использовании близко расположенных населенных пунктов, преимущественно городах (в 40 км от Осташкова находится п.г.т. Пено, центр Пеновского района), но, к сожалению, качество дорог и мест размещения даже на таком, сравнительно небольшом расстоянии, оставляет желать лучшего. Известно, что непосредственно в поселке Пено отсутствуют отели и гостиницы. Причиной тому расположенные рядом озера Пено и Вселуг, вокруг которых и развита инфраструктура отдыха. Например, в статусе курортного отеля выступает «Резиденция Озерная» на берегу озера Пено, насчитывающая около 60 деревянных коттеджей, однако на летний сезон практически все места заранее забронированы. Несколько баз отдыха, больше рассчитанных на прием охотников, также размещены на значительном удалении от трассы. Путь от Осташкова до центра Пено на автомобиле в связи с особенностями дорожного покрытия занимает около часа.

Значительно лучше ситуация с местами размещения в областном центре. По приблизительной оценке, на сегодняшний день в городе Твери и близлежащей черте в транспортной доступности до 5-6 км насчитывается не менее 130-ти официальных объектов размещения с общим количеством около 2150 койко-мест. Структура организаций включает в себя большое разнообразие наименований. Это и гостиницы, и базы отдыха, и апартаменты, и хостелы. Из рассмотрения исключены санатории и пансионаты в силу их специализации, хотя и там возможно размещение без услуг оздоровительного характера. Также анализ построен по исключительно легальным вариантам размещения. Но, согласно оценке экспертов, если речь идёт о сдаче квартир в наём, то только пятая часть таких сделок совершается легально, то есть с составлением договора [10].

На рис. 3 представлена схема количественного сопоставления мест размещения в Твери и Осташкове на апрель 2019 года.

Очевидно, что процентное соотношение разновидностей количественных средств размещения заметно отличается в двух представленных городах. В областном центре превалирует сектор апартаментов, тогда как в Осташкове - баз отдыха, что объясняется спецификой этой территории. Официально зарегистрированные хостелы в Осташкове в отличие от Твери не представлены. Заменой им выступает большой рынок сдаваемого внаём частного жилья. Примерно равными можно считать только показатели по гостиницам. Абсолютные суммарные значения мест размещения в Осташкове - 25, в Торжке -11, а в черте города Старица - всего 2 гостиницы.

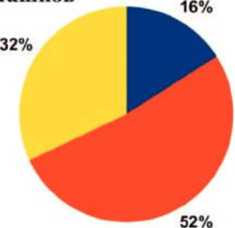

На рис. 4 показано процентное соотношение койко-мест по тем же объектам.

Как видно, основную массу мест для

■ Апартаменты

■ Базы отдыха Гостиницы

■ Хостелы

Рис. 4 - Процентное соотношение койко-мест по структурным наименованиям объектов размещения в г. Твери и г.Осташкове.

Fig. 4- Percentage of beds by lodging and accommodation in

Tver and Ostashkov размещения предоставляет в обоих городах сектор гостиниц. Апартаменты, число которых в Твери преобладает, по сути являются квартирами и не могут обеспечить приём большого потока. Показательным является факт малого расхождения при сравнении в этом плане с хостелами (13 и 11% соответственно). Существует опасение, что ситуацию с паломническим туризмом ухудшит принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации», запрещающего размещение гостиниц в жилых многоквартирных домах, подписанный Президентом 15 апреля 2019 года12, вступающего в силу с 1 октября текущего года. Согласно ему, хостелы могут находиться на первом этаже при обязательном наличии отдельного входа. Так как переделка хостелов под новый закон может потребовать как больших временных (например, перевод помещения из жилого в нежилое), так и финансовых затрат, то речь, скорее всего, пойдет о закрытии объектов размещения этого наименования, что напрямую ударит по тем потенциальным туристам, которые в силу финансовых причин не могут позволить себе пребывание в гостиницах или апартаментах.

Возвращаясь к предмету исследования, необходимо отметить ещё один многодневный Крестный ход. В 2018 году на территории Бежецкой епархии состоялся XXIII Большой Бежецкий Крестный ход (даты проведения: с б июля по 27 июля). Его Святынями являются икона Божией Матери «Теребенекая» и Теребенский образ Святителя Николая Чудотворца. Начало Крестного хода было положено летом 1654 года, когда в разгар эпидемии «моровой язвы» (холеры) вТеребинскую обитель пришли ходоки с просьбой о разрешении доставить в Бежецкий Верх икону Святителя Николая во имя спасения населения от смертельного недуга. Если верить летописям, то после получения разрешения и переноса иконы эпидемия начала затухать. С того момента в знак благодарности и в память о чудесном избавлении было решено совершать ежегодный Крестный ход из Теребинской обители в Бежецкий Верх. Так продолжалось до тех пор, пока не началась очередная волна гонений на церковь. Однако в 1995 году Крестный ход был возрожден. Образ Святителя доставляется примерно за 3 км от города водным путем, как это было принято несколько веков назад, откуда крестоходцы передвигаются уже посуху. Завершается Крестный ход в Успенской церкви г. Лихославль, откуда Те-ребинский образ Пресвятой Богородицы и икону Святителя Николая провожают в Ни-коло-Теребинский женский монастырь в п. Труженик Максатихинского района13.

Ещё одним знаковым событием в жизни православной Тверской Земли является Оковецкий Крестный ход, находящийся в ведении Торопецкой епархии. В этом краю находится святое место явления Ржевской (Оковецкой) иконы Божией Матери и Креста Господня. В городе Ржеве возведен в честь этой иконы храм, получивший со временем почетный статус кафедрального собора. Слава о почитаемых Чудотворных иконах, явленных в 1539 году в 100 км от города Ржева дошла и до столицы, куда они были отправлены во время царствования Иоанна Васильевича. Торжественная встреча произошла при многочисленном стечении народа и духовенства. Присутствовал и молодой царь с Митрополитом. Святыни полгода находились в Успенском соборе Московского Кремля, а в честь иконы Божией Матери Ржевской были построены два храма, не сохранившиеся до наших времен. 11 июля 1540 года (24 июля по новому стилю) святыни были благоговейно отпущены обратно из Москвы на место их явления. Ржевитяне очень почитали явленные на их земле святыни, и по их просьбе с 1875 года ежегодно более 35 лет они Крестным ходом приносились из села Оковцы в город Ржев, во Владимирскую церковь, первоначально освященную в честь Ржевской (Оковецкой) иконы Божией Матери.

Стоит отметить, что глубоко почитались эти святыни и старообрядцами. Высшая духовная власть возлагала надежды, что на почве поклонения одинаково чтимой святой иконы, религиозная рознь ослабнет, это будет более способствовать воплощению идеи сближения и объединения старообрядцев с православными. К тридцатилетнему торжественному перенесению чудотворной иконы Божией Матери из села Оковцы в город Ржев Тверские Епархиальные Ведомости писали: «...в настоящее время мы видим, что старообрядцы, державшие себя прежде всегда в отдалении от православных храмов и духовенства, уже не стесняясь, посещают Владимирскую церковь, где пребывает во Ржеве Оковецкая икона, молятся перед ней, берут ее для молебствий в свои дома и принимают осенение крестом от сопровождающего ее оковецкого священника, и даже путешествуют на богомолье в село Оковцы - место явления и постоянного пребывания св. иконы...» [5].

Чудотворные иконы, явленные в селе Оковцы, бесследно исчезли в советское время. В 2005 году по благословению архиепископа Тверского и Кашинского Виктора традиция Оковецкого крестного хода получила новую жизнь: паломники с иконой Божией Матери Ржевской (Оковец-кой) современного письма отправились пешком из города Ржев на место явления святынь - в село Оковцы. Этот недельный крестный ход стал совершаться ежегодно, в 2013 году изменив свое направление на с. Оковцы - г. Ржев. К сожалению, по ряду объективных причин два последних года Оковецкий Крестный ход временно приостановил свою деятельность14.

Иллюстрацией заинтересованности общества в паломничестве служит количественный показатель участников и его динамика во времени. Однако, число крестоходцев, -значение практически неопределяемое, что объясняется высокой степенью изменчивости за счет сопутствующих приходов. Работающие во время прохождения по их населенному пункту жители могут сопровождать ход короткое время и участвовать в Богослужении в Храме прихода, но двигаться дальше ситуация им не позволяет. Однако, было бы крайне интересным изучить динамику и тренд числа основного состава с точки зрения временного ряда. Тверская епархия ведет такую статистику в отношении Крестного хода по берегам реки Тьмы15. Даже по предоставленным интервальным оценкам просле- живается увеличение количественных показателей от года к году:

Таблица 2 - Интервальный временной ряд числа участников Крестного хода по берегам реки Тьмы

Table 2 - Interval time series of the number of participants in the Cross procession along the Tma river

|

Годы прохождения |

Количественные показатели основного состава участников (чел.) |

|

2001 - 2004 |

15-20 |

|

2005 - 2007 |

30-40 |

|

2008-2010 |

50-60 |

|

2011-2015 |

60-70 |

|

2016-2018 |

70-100 |

Объяснить данный факт можно с использованием, как минимум, двух аргументов:

-

1) присутствием особой духовной атмосферы края (территория площадью не более ста квадратных километров освящена деятельностью восьми только известных нам и прославленных святых-благоверного князя и страстотерпца Глеба (1015 год), преподобного Саввы Вишерского (конец XIV века), преподобных Саввы, Варсано-фия, Нектария Тверских, Ксенофонта Тутан-ского (все -XV век), преподобного Иосифа Волоцкого (конец XV - начало XVI века), святителя Акакия Тверского (XVI век));

-

2) немалым усилиям по активизации интереса населения со стороны Тверской епархии, размещающей информацию и новости о Крестном ходе не только на сайте епархии, но и в соцсетях, что привлекает молодежь. Помимо религиозной выполняется ещё и социальная миссия. Например, посещение реабилитационных центров, интернатов, домов престарелых, больниц. В рамках Крестного хода по берегам реки Тьмы проводятся концерты, в том числе и православной музыки, в детских оздоровительных лагерях.

Изучить динамику представленных данных по количественным показателям крестоходцев можно с применением методики статистического анализа временных рядов. Под временным рядом, как известно, понимается последовательность наблюдений (уровней ряда) некоторого признака в равноотстоящие моменты времени16. Помимо основных показателей динамики (абсолютный прирост, коэффициенты роста, темпы роста, средний абсолютный прирост и т.д.) важной задачей исследования является выявление и статистическая оценка основной тенденции (тренда) развития изучаемого процесса. В табл. 3 представлены значения, найденные при проведении расчетов по временному ряду.

Таблица 3 — Статистические показатели оценки временного ряда Крестного хода по берегам реки Тьмы за период с 2001 по 2018 гг.

Table 3 - Statistical indicators for assessing the time series of the Cross procession along the Tma river for the period from 2001 to 2018

|

Годы |

Участников |

Коэффициент роста |

Темп роста, % |

Темп прироста, % |

|

2001-2004 |

15-20 |

1,13 |

113,33 |

13,33 |

|

1,18 |

117,65 |

17,65 |

||

|

0,95 |

95,00 |

-5,00 |

||

|

2005 - 2007 |

30-40 |

1,53 |

152,63 |

52,63 |

|

1,17 |

117,24 |

17,24 |

||

|

1,18 |

117,65 |

17,65 |

||

|

2008-2010 |

50-60 |

1,38 |

137,50 |

37,50 |

|

1,00 |

100,00 |

0,00 |

||

|

1,09 |

109,09 |

9,09 |

||

|

2011-2015 |

60-70 |

1,02 |

101,67 |

1,67 |

|

1,03 |

103,28 |

3,28 |

||

|

1,06 |

106,35 |

6,35 |

||

|

1,03 |

102,99 |

2,99 |

||

|

1,01 |

101,45 |

1,45 |

||

|

2016-2018 |

70 -100 |

1,19 |

118,57 |

18,57 |

|

1,17 |

116,87 |

16,87 |

||

|

1,08 |

108,25 |

8,25 |

Значения, отображенные в табл. 3, выявляют характеристики интенсивности изменений уровней ряда от одного момента времени к другому. Все они рассчитаны, как показатели динамики с переменной базой (цепные показатели), то есть каждый элемент у. сопоставляется тем или иным способом с элементом у.

. Так коэффициент роста показывает, во сколько раз отличается данный уровень от предыдущего. Если эти коэффициенты выразить в процентах, то их называют темпами роста. Темпы прироста - более показательны, так как дают представление о непосредственном увеличении (снижении) цепных показателей последовательного ряда. Данный ряд демонстрирует стабильный рост. Об этом же говорят и средние характеристики ряда динамики. Средний абсолютный прирост, или, другими словами, средняя скорость роста, рассчитывается как средняя арифметическая из показателей скорости роста за отдельные моменты времени. В данном случае эта величина составляет 5 участников. Средний коэффициент роста позволяет определить, во сколько раз в среднем за отдельные временные позиции рассматриваемого ряда изменялись его уровни. В нашем примере эта величина равна 1,12. Переводя её в проценты, получим 112%. Это означает, что в среднем ежегодно количество участников Крестного хода составляет 112% к уровню предыдущего года, таким образом, средний темп прироста (сопоставляя со 100%) дает среднее увеличение год от года на 12%. Это позитивная динамика описывается и линейным трендом: у = 4,99х + 5,84.

Выскажем гипотезу, что данный временной ряд является строго стационарным, то есть его уровни не зависят от временной позиции, что означает, и закон распределения и его числовые характеристики не зависят от времени. Для доказательства применим расчет коэффициента автокорреляции первого порядка (со сдвигом уровней на один лаг), то есть измерим корреляцию между членами одного и того же ряда, но со сдвигом на один уровень. Рассчитанный коэффициент равен 0,982. При увеличении порядка автокорреляции прослеживается снижение коэффициента (0,95 при лаге в 2 уровня и 0,92 при лаге в 3 уровня), это свидетельствует об отсутствии цикличности, и наличии четкой линейной структуры временного ряда. А это означает, что при неизменных внешних условиях тенденция к росту сохранится.

Заключение. Делая вывод из вышеизложенного, можно утверждать, что такое яркое событие православного мира как Крестный ход не может не привлекать к себе внимание, порождая духовный и культурно-познавательный интерес общества, выражающийся в увеличении количества прихожан. Это статистически доказывается на примере кресто-ходцев по берегам реки Тьмы. Бесспорно и то, что Тверская земля, изобилующая храмами, монастырями, многовековым культурным наследием, вправе рассчитывать на высокий уровень спроса со стороны светских потребителей туристских услуг. Но, если в случае с паломниками «глубокого погружения», истово верующими людьми, участвующими в Крестных ходах на протяжении всего маршрута, проблем с размещением на отдых и ноч лег не возникает, то гости региона, решившие посетить святыни именно в этот период времени, столкнутся с сезонным дефицитом мест «эконом» и даже среднего класса. Проблема может и должна быть решена на уровне глав региональной и местных администраций. Например, в грядущий сезон доступными вполне могут стать не полностью занятые летние детские лагеря, интернаты при школах и т.п. Разумеется, развитие туризма должно стать стимулом для маркетинговых усилий (особенно в части рекламы и информации не только для населения России, но и ближнего и дальнего зарубежья). Основной источник - турфирмы, для которых, к сожалению, на настоящий момент времени религиозный и паломнический туризм не являются приоритетными направлениями.

Список литературы Крестные ходы и их роль в развитии паломничества и религиозного туризма (на примере Тверской области)

- Бурняшева Л.А. Религиозный туризм и религиозное паломничество: сравнительно-сопоставительный аспект // Университетские чтения. 2015. №14. С. 25-29.

- Дашковская О.Д., Горшков И.Д. Православный монастырский мир: история и современность // Мат. Междунар. науч.-практ. конф. Ярославль, 2017. С. 509-519.

- Житенёв С.Ю. Религиозный туризм и паломничество в Российской Федерации: современное состояние и перспективы развития // Журнал Института Наследия. 2016. №1(4). С. 1-11.

- Ильин В.Н. Развитие религиозного туризма в Российской Федерации // «NovaInfo». 2016. URL: http://novainfo.ru/article/?nid=5910 (Дата обращения: 21.04.2019).

- Историческое и археологическое описание церкви села Оковец Осташковского уезда, Тверской губернии, в связи с историческим обзором о явленных Оковецких Иконах: Пресвятыя Богородицы Одигитрии и Животворящаго Креста Господня. 6-е изд. Тверь: Альба, 1998. 86 с.

- Печерица Е.В., Шарафанова Е.Е. Паломнический туризм: сущностные аспекты // Электронный научный журнал «Современные проблемы науки и образования». 2014. №6. URL: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=16486 (Дата обращения: 21.04.2019).

- Прокопенко Т.А. Экономико-географический и исторический аспекты развития религиозного туризма на примере Русской Православной Церкви. Автореф. дисс. … канд. геогр. наук. Краснодар, 2007. 26 с.

- Тинина З.П. Историографический аспект паломничества, как социокультурного феномена (постановка проблемы) // Приволжский научный вестник. 2013. №8-1 (24). С. 58-69.

- Улыбина Н.А., Галимова Л.И. Паломнический туризм в России: история и современность // Мат. III науч.-практ. конф. «Молодежь. Туризм. Образование». Казань: Рокета Союз, 2017. С. 81-86.

- Феоктистов А.В., Карамышева Ю.В. Нелегальная аренда жилых помещений: проблема развития и перспективы устранения // Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство». 2015. №1(9). URL: https://esj.pnzgu.ru/files/esj.pnzgu.ru/feoktistov_av_karamysheva_yuv_15_1_12.pdf (Дата обращения: 21.04.2019).

- Якунин В.Н. Современное состояние, проблемы и перспективы развития религиозного туризма в Российской Федерации // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2014. №1. С. 124-126.

- Harris, M.B. The Physiological Effects of Walking Pilgrimage // International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage. 2019. Vol. 7. Iss. 1. Article 9. Pp. 85-89.

- DOI: 10.21427/D7VC7D

- Mróz F., Mróz Ł. Pilgrimage and Religious Tourism on the Way of St.James - the First European Cultural Route // Visnyk of the Lviv University. Series geography. 2013. Iss. 43. Pt. 2. Pp. 366-379.

- Szczepanek M. Mocne i słabe strony turystyki religijnej i pielgrzymkowej, perspektywy rozwoju w Krakowie i Małopolsce // Fenomen turystyki religijnej i pielgrzymek w Krakowie i Małopolsce / Pod redakcją E. Bogacz-Wojtanowskiej i A. Góral. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski. Kraków, 2018. S. 15-30.