Криминализация вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность

Автор: Майоров А. В.

Журнал: СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: Т. 5, вып. 12, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье исследован вопрос криминализации вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность; проанализированы основные факторы, способствующие проявлению девиантного поведения; рассмотрены преступные деяний, которые совершаются непосредственно с вовлечением несовершеннолетних. Высказано предположение о том, что официальная статистика не отражает в полной мере реальной криминальной ситуации по вовлечению несовершеннолетних в преступную деятельность, что снижает эффективность превентивной профилактической работы в этой сфере; существует потребность в постоянном мониторинге криминологической ситуации, а также в работе по повышению эффективности действующей модели предупреждения виктимизации подростков в сфере вовлечения их преступную деятельность. Вовлекаются в преступную деятельность чаще всего подростки из неблагополучных, неполных семей, социальные сироты, безнадзорные и беспризорные дети. Проблема поиска оптимальных путей и средств противодействия криминализации вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность остается актуальной на сегодняшний день, в эпоху всеобщей цифровизации.

Криминализация, преступность несовершеннолетних, преступления, вовлечение несовершеннолетних, жертвы преступлений, подростки

Короткий адрес: https://sciup.org/14129325

IDR: 14129325 | УДК: 343.9

Текст статьи Криминализация вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность

Вопросам, связанным с уголовно-правовой охраной несовершеннолетних, а также и преступности среди несовершеннолетних уделяется пристальное внимание отечественными исследователями в области уголовно-правовых наук (уголовного права, криминологии, уголовно-процессуального права и уголовно-исполнительного права). Правовое государство, провозглашая защиту прав детей и подростков, отводит отдельное внимание и уголовной политики в реализации механизма мер уголовноправой охраны несовершеннолетних.

В уголовном законодательстве России, несмотря на закрепление понятия «несовершеннолетний» («несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет» (ст. 87 Уголовного кодекса Российской Федерации)1, применяется и такая их градация, как «новорожденный», «малолетний» (лицо, не достигшее 14-летнего возраста, лицо, не достигшее 16-летнего возраста), что указывает на уголовно-правовую охрану детства, т. е. лиц, находящихся в возрасте до исполнения 18-ти лет2. Отдельный институт защиты семьи и детства регламентируется главой 20 Уголовного кодекса

Российской Федерации (далее — УК РФ), которая предусматривает ответственность за преступления против семьи и несовершеннолетних. Среди указанных преступлений особое внимание заслуживает ст. 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступной деятельности», общественная опасность которого заключается в посягательстве на формирование личности несовершеннолетнего и в наставничестве на преступную деятельность.

Современные исследования, посвященные анализу вовлеченности несовершеннолетних в асоциальные формы поведения, указывают на то, что главная опасность рассматриваемых преступных деяний заключается в посягательстве на нормальное воспитание и развитие детей и подростков, а также в формировании новых поколений преступников посредством вовлечения несовершеннолетних в незаконную деятельность.

Материалы и методы

В качестве материалов исследования были избраны: отечественное уголовное законодательство, правоприменительная практика, статистические данные открытого доступа и научные труды по проблемам вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность. Методологический инструментарий исследования можно охарактеризовать совокупностью методов: формально-юридический (использован при анализе правовых норм отечественного законодательства, направленных на защиту несовершеннолетних от противоправных посягательств), статистический, сравнительный, а также контент-анализ научных и интернет-источников, которые позволили выявить детерминанты криминализации в сфере вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность и высказать авторскую позицию по рассматриваемой проблеме.

Описание исследования

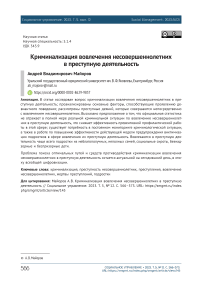

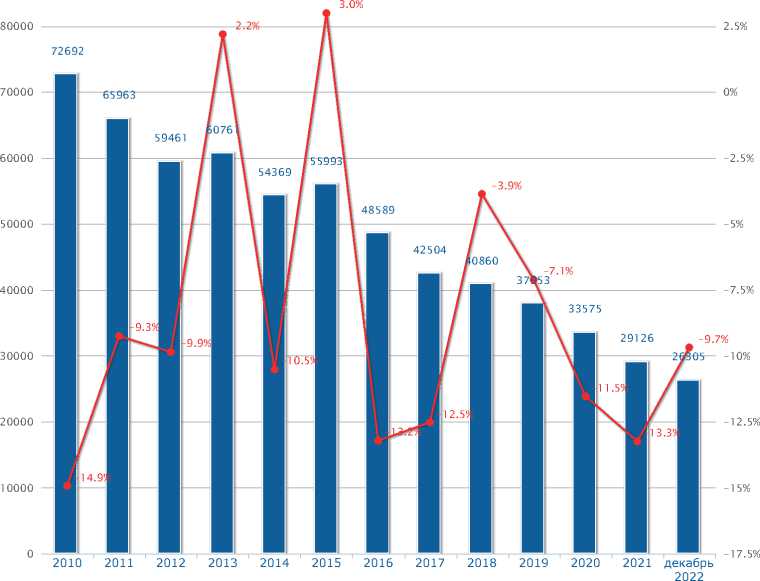

В последние десятилетия отмечается снижение уровня преступности несовершеннолетних, что, по оценкам экспертов, в большей степени связано не с эффективностью профилактической работы, а с декриминализацией уголовного законодательства [2, с. 248], с чем можно согласиться и привести для наглядности анализ подростковой преступности из открытых источников (рисунки 1, 2).

Как уже отмечалось ранее, отечественное уголовное законодательство предусматривает ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступ лений (ст. 150 УК РФ). Рассматривая уголовно-правовую характеристику, следует отметить, что субъектом данного преступ ления может выступать совершеннолетнее лицо, т. е. физическое вменяемое лицо, достигшее 18 лет, лица, не достигшие указанного возраста, не могут быть привлечены к ответственности по указанной статье. В качестве специальных субъектов законодатель предусмотрел лиц, в обязанности которых входит воспитание детей, тех, кто является наставником для детей и подростков — родители, педагоги, законные представители (ч. 2 ст. 150 УК РФ). При этом объектом преступления выступают общественные отношения, возникающие в связи с нравственным, психическим и духовным развитием несовершеннолетнего, формированием у него недеформирован-ного правосознания и выработкой правомерного поведения.

Объективную сторону рассматриваемого преступления составляет деяние совершеннолетнего лица в виде вовлечения несовершеннолетнего в преступную деятельность, путем обещаний, обмана, угрозы или иным способом. Способ вовлечения несовершеннолетнего является обязательным признаком объективной стороны состава преступления. Так, под «вовлечением» понимаются активные действия, которые привели к появлению у несовершеннолетнего желания совершить одно или несколько преступлений или участвовать в них. В качестве способов склонения могут применяться уговоры, обещания и уверения в безнаказанности, обман, угрозы и запугивание. При этом обещания могут быть связаны с получением в будущем денег,

-•- Прирост (+/-) ■ Значение

Рисунок 1 — Количество несовершеннолетних лиц, совершивших преступления по данным Генеральной прокуратуры РФ1

Рисунок 2 — Количество осужденных детей и доля детей среди осужденных по данным Судебного департамента2

какого-либо имущества,1 в т. ч. похищенного во время преступления. Обман может заключаться в сообщении заведомо ложной информации относительно совершаемого преступления и его последствий, напри-мер,2 об отсутствии ответственности за содеянное. Под угрозой понимаются действия лица, направленные на запугивание несовершеннолетнего причинением вреда ему или его близким в случае отказа от совершения преступления.

Под «иным способом» вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления могут быть предложение совершить преступление, разжигание у несовершеннолетнего чувства зависти, мести и других низменных побуждений, дачу совета о мести и способах совершения или сокрытия следов преступления, обещание оказать содействие в реализации похищенного, уговоры, лесть, подкуп, уверение в безнаказанности.

Рассматриваемая норма уголовного закона состоит из четырех частей, где деяния по ч. 1 относятся к категории преступлений средней тяжести, а деяния, предусмотренные чч. 2–4 — к тяжким преступлениям. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, совершенное родителем, педагогическим работником либо иным лицом, на которое законом возложено воспитание несовершеннолетнего образует состав преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 150 УК РФ. Применение насилия или угрозы применения насилия при вовлечении подростка в преступную деятельность образует состав преступления по ч. 3 ст. 150 УК РФ. Часть 4 рассматриваемой статьи предусматривает ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу либо в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, а также в совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

Характеризуя субъективную сторону преступления, следует отметить, что к уголовной ответственности по ст. 150 УК РФ может быть привлечено совершеннолетнее лицо, совершившие преступление умышленно. При этом для установления умышленного характера действий лица необходимо установить, что оно осознавало либо допускало, что своими действиями вовлекает именно несовершеннолетнего в совершение преступления.

Факторы, влияющие на вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность

В качестве фактора вовлечения подростка в преступную деятельность можно указать материальный достаток семьи, в которой он воспитывается. Вовлечению в совершение преступления могут быть подвержены дети, воспитывающиеся в семьях с низким уровнем достатка.

Ряд ученых отмечает, что состояние кризисности отечественного образования в решении ряда задач, стоящих перед ним в условиях современной действительности, необходимо рассматривать как один из факторов, способствующих росту детской и подростковой преступности.

Не менее существенным фактором, влияющим на преступность несовершеннолетних, является правовой нигилизм, выражающийся в отсутствии качественного правового просвещения и воспитания детей и подростков.

В условиях новых глобализационных процессов нельзя не отметить роль информационно-телекоммуникационной сети Интернет в формировании личности несовершеннолетних как особой категории пользователей. Особенности подросткового восприятия информации доказывают огромное влияние интернет-контента на формирование личностных качеств современного подростка, в том числе и разрушающее (злость, ярость, агрессивность и склонность к правонарушениям) [1, с. 124–125].

В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем и вызовом для всего современного общества является активизация в молодежной среде различных деструктивных субкультур: «АУЕ» («Аре-стантско-Уркаганское Единство» или «Аре-стантский-Уклад-Един»)1, «Кэжуал» («Поясни за шмот»), «Скулшутинг» («Колумбайн»),

«ОФ» («Офники» — околофутбольные фанаты). Указанные движения отличаются достаточно высокой степенью криминализации подростков, а их деятельность носит преступный характер. Такие сообщества способны сформировать у несовершеннолетних неприязненное отношение к законопослушному поведению, разрушительным образом воздействовать на неокрепшую психику молодых людей [2, с. 251]. Преступные сообщества задействуют в своем арсенале дистанционные способы воздействия на сознания несовершеннолетних, используя социальные сети и различные интернет- сообщества. Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений экстремистской и террористической направленности представляет серьезную угрозу для нашего общества и обеспечения национальной безопасности в целом. Сегодня в российском обществе мы наблюдаем трансформацию ценностных ориентиров в молодежной среде, в связи с чем особо актуализируются научные работы, посвященные вопросам профилактики деструктивного поведения среди детей и подростков [3; 4].

По данным официальной статистики, в 2023 г. было выявлено 1118 преступлений, связанных с вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления или антиобщественных действий, что на 9,6 % меньше аналогичного периода прошлого года. В 2022 г. — 1237 (-15,7 %) преступлений, в 2021 — 1467 (-5,6 %)1. Однако официальная статистика не отражает в полной мере реальной криминальной ситуации по вовлечению несовершеннолетних в преступную деятельность, что снижает эффективность превентивной профилактической работы в этой сфере. По оценкам специалистов, существует потребность в постоянном мониторинге криминологической ситуации, а также в работе по повышению эффективности действующей модели предупреждения виктимизации подростков в сфере вовлечения их преступную деятельность. Необходимо выявление профиля жертвы данного вида преступной деятельности, с целью разработки эффективных мер виктимологической профилактики.

Заключение

Криминологический анализ проблемы вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, позволяет утверждать, что она имеет не только правовой, но и социальный, нравственный, психологический и даже медицинский характер, т. е. является комплексной.

Несмотря на то, что органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних наработана достаточно обширная практика в части предупреждения совершения антиобщественных действий и преступлений подростками, требуется и целенаправленная деятельность по снижению уровня их вовлечения в преступную деятельность за счет криминализации уголовного законодательства. Криминальное воздействие взрослых на несовершеннолетних с целью их во влечения в преступную деятельность для совершения тяжких и особо тяжких преступ лений, а также в совершение преступлений экстремистской и террористической направленности вызывает необходимость усиления реакции уголовной политики государства.

Одним из решений проблемы в данной сфере следует отметить внесение в декабре 2023 г. законопроекта о криминализации вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность. Согласно представленному законопроекту, предлагается ужесточить наказание за неоднократное вовлечение несовершеннолетних в преступления небольшой или средней тяжести2. Согласно пояснительной записке, цель законопроекта — «усиление противодействия вовлечению несовершеннолетнего в совершение нескольких преступлений». Авторы законопроекта (МВД России) предлагают дополнить ч. 4 ст. 150 УК РФ новым составом: неоднократное вовлечение детей даже в мелкие преступления предлагается карать сроком от пяти до восьми лет1.

Необходимость представленных поправок обосновывается тем, что в последнее время активизировались попытки «деструктивных сил», как внутренних, так и внешних, привлечения детей и подростков к совершению противоправных деяний с целью дестабилизировать обстановку в стране.

Проблема поиска оптимальных путей и средств противодействия криминализации вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность остается актуальной и в период развития и внедрения цифровизации в нашем обществе.