Криминологические основания уголовно-правового запрета на нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта

Автор: Токманцев Денис Валерьевич

Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd

Рубрика: Теория и практика правоохранительной деятельности

Статья в выпуске: 4 (8), 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются общественная опасность преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ, общественное мнение, результаты (данные) официальной статистики и другие основания уголовно-правового запрета на нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта.

Уголовно-правовой запрет, нарушение правил, транспорт, безопасность

Короткий адрес: https://sciup.org/140196051

IDR: 140196051 | УДК: 343.346

Текст научной статьи Криминологические основания уголовно-правового запрета на нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта

Н арушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта - это не только правовое, но и социально обусловленное явление. Уголовно-правовой запрет на нарушение правил безопасности функционирования транспорта установлен не произвольно, он определен социальными причинами и предпосылками. В связи с этим представляется целесообразным выделить и проанализировать криминологические основания уголовно-правового запрета на нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта.

Большинство ученых основной предпосылкой криминализации деяния признают его общественную опасность, так как она выражает возможность наступления таких изменений, которые существенно нарушают условия существования системы или создают реальную угрозу ее существованию.1 Развивая это суждение, другие авторы указывают также на факторы, не связанные с общественной опасностью, -на степень распространенности преступлений и невозможность успешной борьбы с ними менее репрессивными мерами, статистические показатели, мнение различных социальных групп.2

Сопоставление приведенных суждений, изучение юридической литературы и правоприменительной практики позволили выделить следующие основания установления уголовно-правового запрета на нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта:

-

- общественная опасность преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ;

-

- общественное мнение;

-

- результаты (данные) официальной статистики;

-

- территориальная распространенность данных деяний;

-

- мнение сотрудников правоохранительных органов;

-

- неэффективность административной ответственности и дисциплинарных мер в предупреждении нарушений правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта, создающих опасность жизни и здоровью людей.

В качестве основной предпосылки установления уголовно-правового запрета на нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта, безусловно, необходимо рассматривать общественную опасность этого деяния. Ее можно определить как свойство каждого преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ, в отдельности и всех рассматриваемых преступлений, вместе взятых, производить в обществе существенные отрицательные социальные изменения. Она находит отражение, во-первых, в содержании юридических признаков, входящих в состав анализируемого деяния, и, во-вторых, в факторах, лежащих за пределами законодательной модели этого преступления, -его вредоносности и прецедентности.3

Общественная опасность рассматриваемых деяний определяется социальной ценностью нарушаемых ими общественных отношений и интересов. Они посягают на общественную безопасность, защищенность жизненно важных интересов личности, общества и государства в сфере движения и эксплуатации транспорта. При этом помимо отношений общей безопасности также подвергаются опасности и ряд других правоохраняемых ценностей: общественный порядок, экологическая безопасность, нормальная деятельность органов власти и управления, функционирование на должном уровне хозяйственных объектов и негосударственных формирований и др.

Общественная опасность нарушений правил безопасности функционирования транспорта проявляется и в их последствиях, которые состоят как в причинении смерти, вреда здоровью человека, имущественного ущерба, экологического вреда, так и в создании общей опасности. Нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного и водного транспорта оказывают также ощутимое негативное морально-психологическое воздействие на граждан, порождают беспокойство за жизнь и здоровье, вселяют чувство неуверенности, незащищенности, социального и экономического неблагополучия.4

Отличительной особенностью рассматриваемых видов транспорта является то, что нарушение правил безопасности их движения и эксплуатации создает высокую вероятность причинения вреда одновременно большому количеству людей, значительного имущественного ущерба.

Общественная опасность нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта определяется способностью порождать социально негативные последствия не только преобразовательного, но и приспособительного характера, в результате наступления которых, как справедливо отмечает А.В. Шеслер, человек адаптирует без изменений природную и социальную среду к своим потребностям.5

Итоги исследования последствий рассматриваемого преступления дают возможность выделить их особенности:

-

- преступные последствия могут представлять угрозу посягательства на самое ценное благо человека - его жизнь и здоровье;

-

- совершаемое преступление создает опасность причинения вреда неопределенному кругу лиц;

-

- преступные последствия могут выражаться в крупномасштабной угрозе материальным ценностям, экологической безопасности и другим правоохраняемым интересам.

2 Вестник Сибирского юридического института МВД России =

При анализе последствий преступления с очевидностью просматривается одна из причин установления нормы о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта, которая заключается, на наш взгляд, в минимизации совершения данного преступления. «В результате совершения преступлений и наступления последствий первого порядка, -справедливо указывает А.И. Марцев, - в обществе происходят существенные изменения вынужденного характера, направленные на предотвращение возможной опасности от новых преступлений»6.

Прецедентность нарушений правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта свидетельствует об угрозе их совершения в будущем и обладает свойством человеческой практики, способностью к повторяемости.7 Таким образом, прецедентность является источником, который выступает в роли причины совершения новых нарушений правил безопасности функционирования транспорта.

Самостоятельным основанием установления рассматриваемого уголовно-правового запрета является общественное мнение.

Нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта, воздействуя на эмоциональную сферу общественного сознания, формируют у населения обостренное чувство страха, а это, несомненно, вносит негативные изменения в условия жизнедеятельности общества, определяющие общественное мнение.

При опросе населения, проведенном на территориях Красноярского края, Кемеровской области и Республике Хакасия (проинтервьюированы 350 человек), на вопрос: «Испытываете ли Вы тревогу (опасность) в связи с увеличением количества нарушений правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного и водного транспорта?» - 87% респондентов ответили утвердительно. Из них 72% испытывают сильную тревогу.

Интересным представляется исследование причин тревоги граждан в связи с увеличением данных преступлений и выяснение вопроса о необходимости криминализации нарушений правил безопасности функционирования транспорта. На вопрос: «Почему Вы испытываете тревогу (опасность) при увеличении числа нарушений правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта?» - были получены следующие ответы:

-

- нарушения правил безопасности движения и эксплуатации транспорта создают угрозу жизни и здоровью многих людей - 90%;

-

- транспортные средства являются источником повышенной опасности - 83%;

-

- эти нарушения зачастую осознаны, обусловлены установкой на достижение личных целей, излишней самоуверенностью, явным пренебрежением к общественной безопасности - 78%;

-

- допускаются лицами, обязанными в силу выполняемой ими работы или занимаемой должности обеспечивать общественную безопасность в сфере движения и эксплуатации транспорта, - 77%;

-

- происшествия и катастрофы железнодорожных, воздушных и водных транспортных средств влияют на психологическую атмосферу в обществе - 72%;

-

- нарушения являются следствием социального и экономического неблагополучия - 58%;

-

- оказывают влияние на состояние окружающей среды - 14%.

На вопрос: «Необходимо ли устанавливать уголовную ответственности за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта?» - утвердительно ответили 92% респондентов.

Общественное мнение о необходимости уголовно-правовой защиты общественной безопасности от указанных деяний побуждает к деятельности по установлению уголовной ответственности за их совершение и тем самым выступает одним из оснований уголовно-правового

Теория и практика правоохранительной деятельности

запрета на нарушения правил безопасности функционирования железнодорожного, воздушного или водного транспорта.

К не менее важной группе факторов, обуславливающих рассматриваемый уголовно-правовой запрет, относятся статистические данные о нарушениях правил безопасности в сфере функционирования железнодорожного, воздушного и водного транспорта.

Анализ состояния безопасности движения и эксплуатации транспорта свидетельствует о том, что, несмотря на предпринимаемые государством меры по повышению безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного и водного транспорта, уровень защищенности жизненно важных интересов в рассматриваемой сфере низкий.

В сети железных дорог сложилось неблагополучное положение с обеспечением безопасности движения. Специалистами Госжелдорнадзора ежегодно выявляются свыше 6 000 нарушений правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.8 На железнодорожных переездах каждый год регистрируются свыше 600 столкновений поездов с автотранспортом, число жертв ко торых составляет более 300 человек.9 При этом, по данным отдельных исследований, имеет место рост абсолютных показателей аварийности на железнодорожном транспорте.10

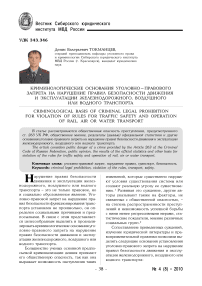

Еще более серьезную угрозу общественной безопасности представляют нарушения правил безопасности движении и эксплуатации воздушного транспорта. За 1997-2009 гг. в гражданской авиации Российской Федерации произошли 278 авиационных происшествий, в том числе 114 катастроф, в которых погибли 1222 человека. С 2003 г. отмечается ежегодный рост абсолютных показателей аварийности. Так, если в 2003 г. произошли 2 катастрофы, то в 2004 г. - 6, 2005 г. -7, 2006 г. - 10, 2007 г. - 13, 2008 г. - 14, 2009 г. - 14. Абсолютные показатели аварийности авиации в 2009 г. в сравнении с 2008 г. не изменились, вместе с тем остаются самыми высокими за последние тринадцать лет (рис. 1). Само по себе уменьшение числа погибших в авиакатастрофах в 2009 г. в сравнении с 2008 г. (61 и 139 человек соответственно) не может рассматриваться как системное улучшение показателей аварийности. За последние 13 лет этот показатель

Рис. 1. Абсолютные показатели аварийности в гражданской авиации

2 Вестник Сибирского юридического института МВД России =

колебался от 20 человек в 2000 г. до 317 человек в 2006 г.11

Учитывая стремительное развитее легкой и сверхлегкой авиации, считаем, что в ближайшие годы снижение уровня безопасности полетов возможно за счет аварийности именно легких и сверхлегких воздушных судов. Относительные показатели аварийности (количество авиационных происшествий на 100 тысяч часов налета) этих типов судов в 2009 г. выросли по сравнению с 2008 г. более чем на 80%.

Анализ аварийности на водном транспорте показывает, что только за 20062009 гг. на водном транспорте зарегистрированы 570 аварийных случаев, в которых погибли 50 человек (табл. 1). На морском транспорте в 2009 г. произошло уменьшение общего количества аварийных случаев на 35,4% (в 2009 г. - 31, в 2008 г. - 48). В то же время на речном транспорте общее количество транспортных происшествий увеличилось (в 2009 г. - 68, в 2008 г. - 66).12

Особую тревогу, как отметил министр транспорта И.Е. Левитин, вызывает то, что сегодня имеются все предпосылки для роста аварийности на водном транспорте.13 Лаже несмотря на снижение аварийности на морском транспорте, сохраняются риски возникновения водных транспортных происшествий с тяжелыми последствиями.14

Анализ транспортных происшествий свидетельствует о том, что их основной причиной является нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. По данным Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, именно по этой причине происходят свыше 70% авиационных происшествий в гражданской авиации. Аналогичные данные характерны для водного15 и железнодорожного транспорта.16

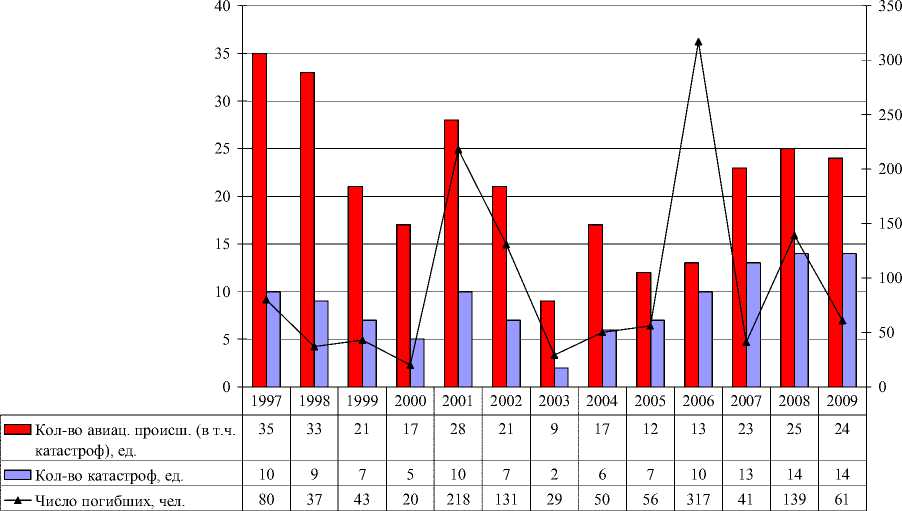

Значительная часть нарушений правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта относятся к числу преступных. Так, только за 1997-2007 гг. по ст. 263 УК РФ были зарегистрированы 1218 преступлений. Пик рассматриваемых нарушений приходится на 1997 г.: зарегистрированы 167 преступлений, предусмотренных ст. 263 УК РФ (табл. 2).

Приведенные в таблице 2 данные свидетельствуют о том, что с 2000 г. по 2002 г. имел место рост абсолютных показателей нарушений правил безопасности функционирования рассматриваемых видов транспорта, а с 2003 г. отмечается их значительное снижение. Так, если в 2003 г. были зарегистрированы 117 преступлений, то в 2004 г. - 75. Абсолютное снижение к 2003 г. составило 42%, к 1997 г. -92%. Вместе с тем эта внешне позитивная тенденция является следствием дек-

Таблица 1

АБСОЛЮТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АВАРИЙНОСТИ НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ

|

Основные показатели |

Годы |

|||

|

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

|

Морской транспорт

Сравнение статистических данных о числе зарегистрированных преступлений с количеством выявленных и осужденных за них лиц с 1997 г. по 2007 г. объективно показывает состояние уголовно-правовой борьбы с этими преступлениями (рис. 2).

Приведенные данные вскрывают явное несоответствие количества зарегистрированных преступлений количеству осужденных за их совершение. Это вызвано проблемами в применении уголовного законодательства по данной категории преступлений, в результате которых уголовные дела прекращаются по различным основаниям.

Таблица 2

АБСОЛЮТНЫЕ И ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО, ВОЗДУШНОГО ИЛИ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА * (ПО ГОДАМ)

|

1997 |

1998 |

1999 |

2000 |

2001 |

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

|

|

Общее число преступлений |

167 |

148 |

111 |

115 |

137 |

148 |

117 |

75 |

73 |

57 |

70 |

|

Абсолютный прирост (снижение) |

-19 |

-37 |

4 |

22 |

11 |

-31 |

-42 |

-2 |

-16 |

13 |

|

|

Темп роста (снижения),% |

89 |

75 |

104 |

119 |

108 |

79 |

64 |

97 |

78 |

123 |

|

|

Темп прироста (снижения),% |

-11 |

-25 |

4 |

19 |

8 |

-21 |

-36 |

-3 |

-22 |

23 |

|

|

Абсолютный прирост (снижение) к 1997 г. |

-56 |

-52 |

-30 |

-19 |

-50 |

-92 |

-94 |

-ПО |

-97 |

||

|

Темп роста (снижения) к 1997 г., % |

66 |

69 |

82 |

89 |

70 |

45 |

44 |

34 |

41 |

||

|

Темп прироста (снижения) к 1997 г., % |

-34 |

-31 |

-18 |

-11 |

-30 |

-55 |

-56 |

-66 |

-58 |

* См.: Преступность и правонарушения (1996-2000) : статистический сборник. М.: ГИАЦ МВД России, 2001; Преступность и правонарушения (2000-2004) : статистический сборник. М.: ГИАЦ МВД России, 2005; Преступность и правонарушения (2001-2005) : статистический сборник. М.: ГИАЦ МВД России, 2006.

2 Вестник Сибирского юридического института МВД России =

Таким образом, устанавливая уголовно-правовой запрет на нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта, законодатель прежде всего обращает внимание на статистические показатели данного факта.

Следующий фактор, входящий в предпосылки установления уголовно-правового запрета на нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта, заключается в территориальной распространенности данного деяния, анализ которой свидетельствует о том, что это деяние распространено во всех федеральных округах Российской Федерации. При этом наибольшее распространение нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта получили в Дальневосточном и Центральном федеральных округах, на долю которых приходятся соответственно 23% и 21% всех зарегистрированных в России преступлений, предусмотренных ст. 263 УК РФ.

Почти треть нарушений правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта от общего числа зарегистри рованных на территории России происходят в семи субъектах Российской Федерации: Московской, Астраханской, Свердловской, Камчатской и Кемеровской областях, Приморском и Хабаровском краях.

Криминологическим основанием уголовно-правового запрета на нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта, на наш взгляд, также выступает профессиональное мнение сотрудников судебных и правоохранительных органов, в связи с чем мы предложили им оценить актуальность проблем борьбы с нарушениями правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного и водного транспорта по 10-балльной шкале. Всего были опрошены 110 респондентов, средний балл составил 7,8.

По мнению большинства опрошенных сотрудников судебных и правоохранительных органов, среди правовых мер, направленных на борьбу с рассматриваемыми нарушениями, мерам уголовно-правовой охраны принадлежит особое место.

Действительно, ни меры административного, ни тем более трудового законодательства не способны оказывать существенного влияния на общественные отноше-

Рис. 2. Соотношение числа преступных нарушений правил безопасности функционирования транспорта с показателями выявленных и осужденных лиц

ния, складывающиеся в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта. Являясь сверхлиберальными, они лишь способствуют целесообразной организации режима работы и отдыха, дисциплинированности работников транспорта, но не позволяют эффективно решать проблему обеспечения безопасности функционирования транспорта. Подтверждением может быть то, что 81% осужденных за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта ранее подвергались административным наказаниям и 46,1% - дисциплинарным взысканиям за нарушения законодательства о безопасности функционирования транспорта.18 Таким образом, реализация административных и дисциплинарных мер не способствует достижению целей, поставленных перед правовым регулированием.19

Административные нормы выражают отрицательную оценку государством нарушений правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или видного транспорта, но при этом их санкции не содержат наказаний, способных разрушить антиобщественный прецедент нарушений; административные меры реагирования государства на нарушения соответствующих правил безопасности не создают прецедент недозволенности указанных нарушений, не способны нейтрализовать их провоцирующее воздействие на сознание неустойчивых граждан.

Уголовно-правовой запрет на нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта, являясь крайним, но необходимым для обеспечения нормальной жизни общества средством социального контроля, выступает должной реакцией государства на такого рода общественно опасные деяния.20 Именно санкция уголовного закона, существенно снижает привлекательность возможного отклонения от нормы,21 обеспечивающей безопасность функционирования транспорта. Это объясняется тем, что государственное принуж дение порождает у значительной части лиц, обязанных соблюдать правила безопасности функционирования транспорта, страх перед ограничениями, которые могут последовать в случае совершения ими преступления, способный сдерживать их от совершения рассматриваемого общественно опасного деяния.22 Именно уголовноправовой запрет создает прецедент недозволенности нарушения правил безопасности функционирования транспорта.

На основании изложенного подчеркнем, что потребность в установлении уголовно-правового запрета на нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта является отражением происходящих в обществе процессов, дающих государству достаточные основания для защиты общественных отношений от преступных посягательств.

Безусловно, данные основания не являются исчерпывающими, однако образуют определенную систему: они не просто связаны между собой, но имеют единую сущностную основу - общественную опасность. Существующие при этом различия в механизме обусловленности ответственности этими предпосылками по-разному влияют на правотворчество и правоприменительную практику, в связи с чем возникают немало сложных вопросов, нуждающихся в дальнейшей теоретической проработке.

-

1 Коржанский Н.И. Очерки теории уголовного права. Волгоград, 1992. С. 45.

-

2 Курляндский В.И. Уголовная политика, дифференциация и индивидуализация уголовной ответственности // Основные направления борьбы с преступностью / под ред. И.М. Гальперина, В.И. Курляндского. М., 1975. С. 81-82. См. также: Филимонов В.Д. Криминологические основы уголовного права / ред. А.Ё. Ременсона. Томск: Изд-во ТГУ, 1981. С. 67-68; Дагель П.С. Условия установления уголовной наказуемости // Правоведение. 1975. №4. С. 69 и др.

-

3 Шеслер А.В., Мальков С.М. Уголовно-правовая политика и ее реализация : лекция. Красноярск, 2002. С. 20-21.

-

4 Криминология : учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. М.: Юристъ, 1997. С. 400.

-

5 Шеслер А.В. Групповая преступность: криминологические и уголовно-правовые аспекты : специализированный учебный курс. Саратов, 2006. С. 15, 16.

-

6 Марцев А.И. Преступление как социальное явление // Актуальные проблемы борьбы с преступностью и правоприменительной практики : межвузовский сборник научных трудов. Красноярск, 1998. С. 9.

-

7 Шеслер А.В. Групповая преступность: криминологические и уголовно-правовые аспекты. С. 15, 16.

-

8 Транспорт России. 2006. №39.

-

9 Уголовное право России. Особенная часть : учебник для вузов / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.В. Лунеева, А.В. Наумова. М., 2005. С. 375.

-

10 Масленников Л.Н. Экономические методы управления обеспечением безопасности движения на железнодорожном транспорте : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05. М., 2005. С. 8.

-

11 Использованы данные Межгосударственного авиационного комитета (см.: Состояние безопасности полетов в гражданской авиации государств-участников соглашения о гражданской авиации и об использовании воздуш-ного пространства [Электронный ресурс]. URL: http://www.mak.ru/russian/ russian.html.

-

12 Использованы данные Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (см.: Анализ аварийности на морском и внутреннем водном

транспор-те за 12 месяцев 2009 года [Электронный ресурс]. URL: http://www.rostransnadzor.ru .

-

13 Российская газета. 2008. 5 марта.

-

14 Анализ аварийности на морском и внутреннем водном транспорте за 12 месяцев 2009 года [Электронный ресурс]. URL: http:// www.rostransnadzor.ru .

-

15 Российская газета. 2008. 5 марта.

-

16 Шанайца П.С. Безопасности движения -первостепенное внимание // Железнодорожный транспорт. 2006. №3.

-

17 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с обеспечением транспортной безопасности : Федеральный закон от 27 июля 2010 г. №195-ФЗ // Российская газета. 2010. 30 июля.

-

18 Коробеев А.И. Транспортные преступления. СПб., 2003. С. 324.

-

19 Малько А.В. Эффективность правового регулирования // Правоведение. 1990. №6. С. 61-67.

-

20 Тарбагаев А.Н. Административная ответственность в уголовном праве // Правоведение. 1992. №2. С. 62.

-

21 Усс А.В. Социально-интегративная роль уголовного права : монография. Красноярск, 1993. С. 17.

-

22 Марцев А.И. Уголовная ответственность и общее предупреждение преступлений : учебное пособие. Омск, 1973. С. 54, 55 .

Список литературы Криминологические основания уголовно-правового запрета на нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта

- Коржанский Н.И. Очерки теории уголовного права. Волгоград, 1992. С. 45.

- Курляндский В.И. Уголовная политика, дифференциация и индивидуализация уголовной ответственности//Основные направления борьбы с преступностью/под ред. И.М. Гальперина, В.И. Курляндского. М., 1975. С. 81-82.

- Филимонов В.Д. Криминологические основы уголовного права/ред. А.Л. Ременсона. Томск: Изд-во ТГУ, 1981. С. 67-68.

- Дагель П.С. Условия установления уголовной наказуемости//Правоведение. 1975. N№4. С. 69.

- Шеслер А.В., Мальков С.М. Уголовно-правовая политика и ее реализация: лекция. Красноярск, 2002. С. 20-21.

- Криминология: учебник/под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. М.: Юристъ, 1997. С. 400.

- Шеслер А.В. Групповая преступность: криминологические и уголовно-правовые аспекты: специализированный учебный курс. Саратов, 2006. С. 15, 16.

- Марцев А.И. Преступление как социальное явление//Актуальные проблемы борьбы с преступностью и правоприменительной практики: межвузовский сборник научных трудов. Красноярск, 1998. С. 9.

- Шеслер А.В. Групповая преступность: криминологические и уголовно-правовые аспекты. С. 15, 16.

- Транспорт России. 2006. N№39.

- Уголовное право России. Особенная часть: учебник для вузов/под ред. В.Н. Кудрявцева, В.В. Лунеева, А.В. Наумова. М., 2005. С. 375.

- Масленников Д.Н. Экономические методы управления обеспечением безопасности движения на железнодорожном транспорте: автореф. дис.... канд. экон. наук: 08.00.05. М., 2005. С. 8.

- Использованы данные Межгосударственного авиационного комитета (см.: Состояние безопасности полетов в гражданской авиации государств-участников соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства [Электронный ресурс]. URL: http://www.mak.ru/russian/russian.html.

- Анализ аварийности на морском и внутреннем водном транспорте за 12 месяцев 2009 года [Электронный ресурс]. URL: http://www.rostransnadzor.ru.

- Российская газета. 2008. 5 марта.

- Анализ аварийности на морском и внутреннем водном транспорте за 12 месяцев 2009 года [Электронный ресурс]. URL: http://www.rostransnadzor.ru.

- Российская газета. 2008. 5 марта.

- Шанайца П.С. Безопасности движения -первостепенное внимание//Железнодорожный транспорт. 2006. N№3.

- О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с обеспечением транспортной безопасности: Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N№195-ФЗ//Российская газета. 2010. 30 июля.

- Коробеев А.И. Транспортные преступления. СПб., 2003. С. 324.

- Малько А.В. Эффективность правового регулирования//Правоведение. 1990. N№6. С. 61-67.

- Тарбагаев А.Н. Административная ответственность в уголовном праве//Правоведение. 1992. N№2. С. 62.

- Усс А.В. Социально-интегративная роль уголовного права: монография. Красноярск, 1993. С. 17.

- Марцев А.И. Уголовная ответственность и общее предупреждение преступлений: учебное пособие. Омск, 1973. С. 54, 55.