Криминологический портрет лица, совершающего противоправные деяния в местах принудительного содержания органов внутренних дел

Автор: Макаров А.Н.

Журнал: Правопорядок: история, теория, практика @legal-order

Рубрика: Проблемы правопорядка: взгляд молодых исследователей

Статья в выпуске: 2 (41), 2024 года.

Бесплатный доступ

В местах принудительного содержания органов внутренних дел могут находиться следующие категории лиц: лица, задержанные по подозрению в совершении преступлений; подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и лица, осужденные к лишению свободы. Основная цель функционирования мест принудительного содержания под стражей заключается в том, чтобы лицо, находящееся в подобном учреждении, не имело возможности дальнейшего совершения противоправных деяний, в том числе преступлений. Но эта цель не всегда бывает достигнута. Некоторые лица, находящиеся в местах принудительного содержания под стражей, совершают различные по характеру и тяжести последствий противоправные действия. При этом данные лица могут относиться к категории лиц, принудительно помещенных в данные учреждения, и к категории сотрудников, несущих службу и работающих в данных учреждениях. Для того чтобы предотвратить это, необходимо тщательно изучить личность человека, находящегося в местах принудительного содержания органов внутренних дел, составить его криминологический портрет и выбрать необходимую тактику действий, для борьбы с преступностью в подобных местах.

Преступление, личность преступника, статистические данные о преступниках, места содержания под стражей, количество преступлений, тяжесть преступления, правоохранительные органы, возраст преступника, образование

Короткий адрес: https://sciup.org/14130301

IDR: 14130301 | УДК: 343.911 | DOI: 10.47475/2311-696X-2024-41-2-179-185

Текст научной статьи Криминологический портрет лица, совершающего противоправные деяния в местах принудительного содержания органов внутренних дел

В данной статье дана криминологическая характеристика лиц, содержащихся под стражей в местах принудительного содержания органов внутренних дел. Эта характеристика основана на сравнительном анализе социологических данных преступности в Российской Федерации, предоставленных Генеральной прокуратурой РФ. Данная характеристика позволяет составить криминологический портрет личности лица, изучаемого в рамках данного исследования. Как отмечает в своей работе Ю. М. Антонян, «успешная профилактика преступлений будет в первую очередь зависеть от концентрации внимания на личности преступника, изучение которой позволяет выявить свойства, стимулирующие ее преступное поведение» [1, с. 76].

Результаты исследования и дискуссия

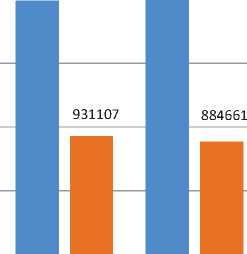

Первое, на что следует обратить внимание, это на количество преступлений, которые были зарегистрированы правоохранительными органами, и на количество человек, зарегистрированных правоохранительными органами как совершивших преступления в течение пятилетнего периода. Для наглядности и удобства эти данные отображены на рисунке 11.

Данная информация наталкивает на вывод о том, что около половины преступлений остаются без виновного и наказанного лица по каким-либо объективным причинам.

Далее следует рассмотреть количество преступлений различной степени тяжести (особо тяжкие преступления, тяжкие преступления и преступления средней тяжести), зарегистрированные правоохранительными органами. Эти данные необходимо сравнить с количеством лиц, зарегистрированных как совершивших преступление по указанным степеням тяжести. Количество преступлений небольшой тяжести и выявленных

Преступность в РФ

2018 г. 2019 г.

2044221 2024337 1991532

852506 848320 818986

шш

2020 г. 2021 г. 2022 г.

Всего зарегистрировано преступлений в РФ Выявлено лиц, совершивших преступления

Рисунок 1 — Преступность в Российской Федерации

На существенную разницу между двумя этими показателями в большой степени влияет такой криминологический фактор, как «нераскрытая преступность». В это понятие входят такие критерии, как нераскрытая, лиц, их совершивших, в данном исследовании учитываться не будут, так как наказание за совершения подобных преступлений, как правило, не является лишением свободы. Соответственно, данные лица с большой долей вероятности не будут содержаться в местах принудительного содержания органов внутренних дел. Эти данные отражены в таблице 1.

Изучив представленные в таблице 1 данные, можно прийти к некоторым выводам. Самый очевидный

Таблица 1 — Количество преступлений различной степени тяжести и количество человек, совершивших данные преступления, выявленные и зарегистрированные правоохранительными органами

На тот факт, что количество выявленных правоохранителями лиц, совершивших преступления, меньше количества зарегистрированных преступлений в два-три раза, мы уже обращали внимание при рассмотрении диаграммы (рисунок 1). Поэтому можно проследить определенную закономерность в том, что количество выявленных лиц зависит от количества преступлений. Исключением из этого правила являются статистические данные за 2022 г., касающиеся тяжких преступлений. Именно в этот год тяжких преступлений было зарегистрировано меньше, чем в предыдущие, а количество выявленных лиц значительно больше. Но это выглядит скорее как исключение из общего правила.

Факт, заключающийся в том, что преступлений особой тяжести в 2018 г. было зарегистрировано больше, чем в 2019-м и 2020-м гг., не исключает этот год из общего правила, так как количество выявленных лиц, совершивших эти преступления, также больше чем в 2019-м и 2020-м гг.

На основе полученных данных приходим к выводу о том, что в местах принудительного содержания органов внутренних дел большего всего находится лиц подозреваемых, обвиняемых и осужденных за совершение тяжких преступлений и преступлений средней тяжести. Разумеется, в указанных местах содержатся лица и за преступления другой степени тяжести, но их намного меньше.

Далее, следует обратить внимание на социальный портрет преступности в Российской Федерации. По статистическим данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации можно составить определенный портрет усредненного, абстрактного лица, совершившего преступление. Как правило, это мужчина, не имеющий постоянного источника дохода, имеющий гражданство Российской Федерации, и получивший начальное либо основное общее образование. К таким же выводам приходит Н. Козлова: «Преступлений в России больше совершают мужчины. Как заявляет ТАСС, это делают мужчины без постоянного заработка и уже судимые»1.

В таблице 2 приведены данные о лицах, зарегистрированных правоохранительными органами как совершивших преступления в период с 2018 по 2021 гг. Это мужчины, граждане Российской Федерации. Число лиц указано в процентах от общего числа лиц в данной категории. Категории лиц, где числовое значение не превышает 15 %, в таблице не указаны, так как в рамках исследования они не представляют интерес. Также среди лиц, совершивших преступления, не приводится количество женщин — неграждан Российской Федерации, поскольку их количество недостаточно большое, чтобы заострять на нем внимание.

Заострим внимание на возрасте преступника. Как утверждает М. М.-Б. Хамчиева, «среди признаков личности преступника, относящихся к социально-демографическим, особый интерес представляет возраст преступника, т. к. данная категория относится к числу часто обсуждаемых и достаточно дискуссионных» [3, с. 120].

Имеется множество определений термину «возраст», но в рамках данной работы нас интересует только «абсолютный возраст». «Абсолютный возраст — это возраст человека с момента зачатия и до конца жизни, который выражается в годах, месяцах и т. д.,

Таблица 2 — Категории лиц, зарегистрированных правоохранительными органами, как совершившие преступления

|

Период, год |

Образование |

Источники дохода |

Возраст |

|

2018 |

начальное и основное общее — 48 % среднее профессиональное — 25 % высшее — 19 % |

лица без пост. источника дохода — 66 % наемные работники — 18 % |

18–24 лет — 19 % 25–29 лет — 19 % 30–49 лет — 50 % |

|

2019 |

начальное и основное общее — 47 % среднее профессиональное — 26 % высшее — 20 % |

лица без пост. источника дохода — 64 % наемные работники — 17 % |

18–24 лет — 19 % 25–29 лет — 19 % 30–49 лет — 51 % |

|

2020 |

начальное и основное общее — 47 % среднее профессиональное — 25 % высшее — 20 % |

лица без пост. источника дохода — 64 % наемные работники — 17 % |

18–24 лет — 19 % 25–29 лет — 18 % 30–49 лет — 51 % |

|

2021 |

начальное и основное общее — 47 % среднее профессиональное — 25 % высшее — 20 % |

лица без пост. источника дохода — 64 % наемные работники — 17 % |

18–24 лет — 19 % 25–29 лет — 18 % 30–49 лет — 52 % |

-

т. е. абсолютный возраст — это количественное понятие» [4, с. 56].

По статистическим данным, взятым с электронного ресурса, принадлежащего Генеральной Прокуратуре, этим возрастом является 30–49 лет. Мы считаем эти выводы некорректными, так как в приведенных статистических данных отсутствует равный диапазон в возрастных градациях. На сегодняшний день приведенные диапазоны выглядят так: 18–24 лет; 25–29 лет и 30–49 лет. Как видим, во всех трех категориях нет равного количества лет. В категории от 18 до 24 лет имеется шесть возрастов. В категории от 25 до 29 лет — пять возрастов. А в категории от 30 до 49 лет девятнадцать возрастов. Разумеется, из-за такой неравной градации получаются некорректные выводы. С точки зрения математики никаких ошибок нет, но с точки зрения психологии рядового обывателя, среднестатистическим преступником будет являться мужчина возрастом от 30 и до 49 лет, а это, как видно из приведенных выше доводов, в корне неправильное умозаключение. Ведь если количество возрастов в диапазоне от 30 до 49 лет разделить на три равные части (возрастные группы), то в каждой получится шесть возрастов. Далее, если усреднить процент в категории от 30 до 49 до 50 % и разделить на три, получится 16,6 %. То есть, если бы возрастная группа от 30 до 49 состояла из трех равных возрастных групп, то, вполне вероятно, процент преступлений в каждой из них колебался бы от 10 % до 20 %. Разумеется, это только предположение, но оно подтверждает тот факт, что среднестатистический возраст преступника в Российской Федерации, указанный в приведенном источнике, на данный момент не верен.

Преступность несовершеннолетних в рамках данного исследования рассматриваться не будет, так как ее процентное соотношение очень мало по сравнению с количеством преступников, достигших совершеннолетия. Тем не менее необходимо учитывать, что все «взрослые» преступники когда-то были детьми, и вполне возможно, что необходимое влияние на них в возрасте, не достигшем совершеннолетия, могло бы положительно сказаться на правосознательном поведении в возрасте после совершеннолетия. Согласимся с высказыванием А. В. Майорова: «…преступность среди несовершеннолетних лиц, ее динамика и структура в целом в большей степени являются индикаторами социального климата, уровня развития и нравственного облика современного общества и государства». [5, с. 68].

В разделе источников дохода в течение указанного периода времени наблюдается стабильность. Абсолютное большинство лиц, совершивших преступления, не имели постоянного источника дохода. Даже категория наемных работников в некоторой степени связана с категорией «лица без постоянного источника дохода», так как наемный работник в большинстве своем выполняет единоразовую работу. После выполнения этой разовой работы он, как правило, какое-то время находится в поиске новой работы и, соответственно, в это время не имеет источника дохода.

В области уровня образования тоже имеется некоторая стабильность с незначительными колебаниями.

Таблица 3 — Количество выявленных правоохранительными органами лиц, совершивших преступления

|

Категории лиц |

2018 |

2019 |

2020 |

2021 |

2022 |

|

Несовершеннолетние лица |

40 860 |

37 953 |

33 575 |

29 126 |

26 305 |

|

Учащиеся и студенты |

44 430 |

40 910 |

34 773 |

31 153 |

28 125 |

|

Ранее совершавшие преступления |

525 475 |

504 416 |

492 107 |

493 813 |

483 683 |

|

В составе организованнои группы или преступного сообщества |

9693 |

9578 |

9764 |

11 910 |

13 270 |

|

В состоянии алкогольного опьянения |

326 269 |

298 432 |

288 361 |

262 452 |

227 897 |

|

В состоянии наркотического опьянения |

11 998 |

8117 |

6787 |

6620 |

5371 |

|

Иностранные граждане и лица без гражданства |

32 728 |

29 922 |

29 222 |

31 321 |

33 193 |

|

Граждане государств-участников СНГ |

29 203 |

26 740 |

26 350 |

25 322 |

27 218 |

Лидерами в этой области являются лица с начальным и основным общим уровнем образования. Далее следуют лица, получившие среднее профессиональное образование. Ну и самое малое количество преступлений совершается лицами с высшим образованием. Разумеется, еще остаются лица, не получившие никакого образования, но их доля незначительна в приведенном количестве, поэтому они не учитываются.

Далее следует изучить количество различных категорий лиц, выявленных правоохранительными органами как совершивших преступления, и сравнить это количество с общим количеством лиц, совершивших преступления. Эти данные приведены в таблице 3.

Самый большой показатель преступности наблюдается среди лиц, ранее уже совершавших преступления. Речь идет не о рецидивной преступности как термине, определенном в уголовном праве, а именно о лицах, ранее уже совершавших преступления. Эти преступления могут быть разными по видовой и родовой принадлежности, умыслу и тяжести, то есть, под категорию «рецидив» они могут не попадать. Тем не менее если лицо ранее уже совершало преступление и собирается вновь их совершать, то это говорит о несовершенности системы наказания, одной из задач которой является исправление осужденных лиц. Приведенные данные подтверждают, что преступность в целом идет на спад, но до приемлемого критерия еще далеко. Как заметил профессор В. И. Майоров, «хоть в стране и наблюдается позитивные результаты по снижению преступности, но остается ряд проблемных вопросов в этой области» [6, с. 40].

Следующий по количественному значению показатель в приведенных данных указывает на лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения. К. А. Рязанова отмечает, что «лица, совершающие преступления, часто ссылаются на то, что в виду своего состояния не могут контролировать свои действия, но научные исследования опровергают данные высказывания, так как употребление алкоголя в различных количествах лишь способствуют проявлению агрессивного поведения и желания выразить свои мысли в противоправных деяниях» [7, с. 64].

При изучении проблемы совершения преступлений в состоянии алкогольного опьянения можно прийти к выводу о том, что алкоголь побуждает к совершению противоправных действий. В регионах, где потребление алкоголя не одобряется общественностью и органами власти, преступность, связанная с этим показателем, значительно ниже, чем в других регионах.

Стоит обратить внимание на показатель «лица совершившие преступления в состоянии наркотического опьянения». Как видим, этот показатель крайне низок по сравнению с «алкогольным опьянением». Однако это не повод считать, будто человек, употребляющий наркотические средства, совершает преступления в несколько раз меньше, чем тот, кто употребляет алкоголь. Тут важно учитывать состояние человека до употребления алкоголя либо наркотических веществ и во время опьянения этими средствами.

Человек до употребления алкоголя, как правило, находится в своем привычном психофизическом состоянии. После употребления алкоголя нервная система переходит в возбужденное состояние, что подталкивает его на различные необдуманные действия. С лицом, употребляющим наркотические вещества, дело обстоит немного не так. Как правило, после употребления наркотических веществ человек находится в состоянии покоя. А вот во время поиска наркотических веществ, при условии зависимости от их употребления, человек крайне возбужден и способен на агрессивные поступки.

Поэтому мы считаем, что категория «лица, совершившие преступления в состоянии наркотического опьянения», показывает не совсем корректные данные. Указанную категорию следует изменить на «лица, имеющие зависимость от употребления наркотических веществ», потому как зависимые лица и лица, находящиеся в наркотическом опьянении, это не всегда тождественные понятия.

Некоторая стабильность наблюдается в следующих категориях: несовершеннолетние лица, учащиеся и студенты, иностранные граждане и лица без гражданства и граждане стран — участников СНГ. Количественные показатели этих групп приблизительно схожи и значительно не отличаются. Необходимо отметить, что лица из группы «несовершеннолетние», как правило, входят в группу учащиеся и студенты. А группа, учитывающая граждан стран — участников СНГ, может входить в группу «иностранные граждане и лица без гражданства».

Не самая многочисленная группа, в которой учитываются лица, совершившие преступления в составе организованной группы или преступного сообщества. Как правило, преступления, совершаемые в таких группах, относятся к категориям тяжких и особо тяжких. Как видно из приведенных данных, начиная с 2019 года, увеличивается количество выявленных лиц в этой группе. Но надо учитывать то, что точно так же за этот период увеличивается количество преступлений, совершенных организованными группами, по которым вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, а также преступлений, по уголовным делам которых окончено предварительное расследование, и уголовное дело направлено в суд либо прекращено.

Заключение и выводы

На основании приведенных статистических данных можно составить обобщенный криминологический портрет лица, находящегося в местах принудительного содержания органов внутренних дел и совершающего там противоправные деяния.

Итак, данное лицо — это мужчина, имеющий гражданство Российской Федерации. Возраст этого мужчины можно определить с большим разбросом от 18 до 50 лет, потому как статистические данные в этой области не отображают точные характеристики. Образование этого человека, как правило, либо начальное, либо основное общее. Данный мужчина не имеет постоянного источника дохода, но может выполнять периодическую работу в качестве рабочего по найму. Он употребляет алкоголь, и в состоянии алкогольного опьянения агрессивен и способен на совершение противоправных действий и преступлений. После совершенного он, как правило, сожалеет не о том, что нанес своими действиями вред обществу и другим лицам, а в том, что вынужден будет нести наказание за совершенные деяния. Преступления, совершаемые этим лицом, как правило, тяжкие либо средней тяжести. Имеется большая вероятность того, что этот мужчина уже ранее совершал преступления и вероятно отбывал наказание в местах лишения свободы. Образ жизни подобного человека, как правило, зациклен на получении сиюминутных удовольствий, без какого-либо желания и стремления исправить свою жизнь в лучшую сторону. Правосознание находится на уровне, необходимом для существования в местах принудительного содержания и лишения свободы. Как правило, оно ограничивается умением написать жалобы на условия содержания с целью получить в этом послабления. Как максимум составить ходатайство в суд, надеясь на изменение наказания в сторону облегчения.

Попадая в места принудительного содержания, данные лица не собираются изменять свое поведение в сторону положительного. Наоборот, они с удовольствием поддерживают культуру деструктивных сообществ, имеющихся в местах лишения свободы. Всячески стараются дестабилизировать обстановку в местах содержания под стражей и при возможности совершают противоправные деяния и даже преступления.

Как правило, какие-либо морально-воспитательные мероприятия в отношении данных лиц обречены на провал. Тем не менее, в отношении этих лиц необходимо проводить профилактические мероприятия с целью пресечь их противоправное поведение. Вполне вероятно, что повлиять на такого человека можно лишь путем строгого воздействия в применении наказания и в объяснении неотвратимости данного наказания. Страх наказания в данном случае будет действенным воспитателем правового поведения.

Список литературы Криминологический портрет лица, совершающего противоправные деяния в местах принудительного содержания органов внутренних дел

- Антонян Ю. М. Криминология: учебник для академического бакалавриата. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Юрайт, 2019. 388 с. EDN: UJTFFH

- Ревягин А. В., Гудков А. Ю. Понятие нераскрытой преступности // Вестник Омского университета. Серия: Право. 2020. Т. 17, № 4. С. 81-85. DOI: 10.24147/1990-5173.2020.17(4).81-85 EDN: BFUZYU

- Хамчиева М. М. Б., Сараев Н. В. Возраст преступника как криминологическая категория // Тенденции развития науки и образования. 2021. № 79-6. С. 119-122. DOI: 10.18411/trnio-11-2021-269 EDN: VQDZNA

- Касимов В. О. Возраст преступника как криминологическая проблема: дис. … канд. Юрид. наук: 12.00.08. Саратов, 2018. 231 с. EDN: XLHQBQ

- Майоров А. В. Преступность несовершеннолетних: понятие, характеристика, виды // Вестник Уральского института экономики, управления и права. 2020. № 4 (53). С. 67-74. EDN: WNQQBW

- Майоров В. И., Пестов Р. А. Противодействие преступности на основе концепции "социального партнерства" полиции и населения // Юристъ-Правоведъ. 2021. № 2 (97). С. 38-43. EDN: NQHLUJ

- Рязанова К. А. Алкогольное опьянение как фактор, побуждающий к совершению преступления // Концептуальные пути развития гуманитарных и социальных наук: сборник материалов XV международной очно-заочной научно-практической конференции (Москва, 25 января 2023 года). Том 1. Москва: НИЦ "Империя", 2023. С. 63-65. EDN: PZSOPL