Кристаллохимическая характеристика глауконита Янгысско-Байгускаровской зоны (Башкортостан)

Автор: Симакова Ю.С., Лютоев В.П., Лысюк А.Ю.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 8 (308), 2020 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты изучения глауконита из отложений Янгысско-Байгускаровской зоны (Башкортостан). Выделенные зерна была исследованы комплексом физико-химических методов: рентгеновской дифрактометрией, мёссбауэровской спектроскопией 57Fe, сканирующей электронной микроскопией с микропробным анализом. Особое внимание было уделено кристаллохимическим особенностям и процессам образования глауконита.

Глауконит, кристаллохимические особенности, зрелость глауконита, мёссбауэровская спектроскопия, дифрактометрия, glauсonite maturity

Короткий адрес: https://sciup.org/149129440

IDR: 149129440 | УДК: 553.623.54. | DOI: 10.19110/geov.2020.8.1

Текст научной статьи Кристаллохимическая характеристика глауконита Янгысско-Байгускаровской зоны (Башкортостан)

Рис. 1. Карта расположения Янгысско-Байгускаровской зоны • — место отбора образцов

Fig. 1. Map of the region. • — location of the Yangyssko-Bayguska-rovskaya zone

СУСУОУОУС оус^о^с Ofc^aj^dfc оус^-оуо/с оус/оуоус а#оуо^о^с о/ау-а/аус

Методы исследования

Глауконитовые зерна для исследования отбирались под бинокуляром. Выделенные зерна глауконита были изучены комплексом физико-химических методов. Дифракционное исследование глауконита было выполнено при помощи рентген-дифрактометрического анализа ориентированных и неориентированных препаратов, подвергнутых стандартным диагностическим обработкам (дифрактометр Shimadzu XRD-6000, излучение CuK a , Ni-фильтр, 30 кВ/20 мА, области сканирования 2-52 и 55-65 °2 9 ). Морфология поверхности и состав частиц минерала изучалась при помощи сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) Jeol JSM-6400, укомплектованного микрозондовой энергодисперсионной приставкой Link ISIS (оператор В. Н. Филиппов). Мёссбауэровские спектры 57Fe записывались в режиме тонкого поглотителя на спектрометре MS-1104Em в диапазоне скоростей -4^+4 мм/c с разрешением в 1024 канала при комнатной температуре и 80 K. При анализе спектров использовались методы, изложенные в статьях [6, 15, 18].

Результаты и обсуждение

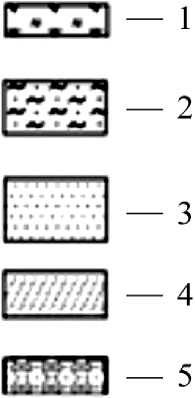

Морфологически зерна глауконита имеют глобулярную, округлую, нередко уплощенную форму, часто состоят из сращенных глобул (рис. 3). Окраска преимущественно зеленая (от темно- до светло-зеленой). С поверхности зерна покрыты многочисленными трещинами синерезиса, средний размер — 0.2-0.5 мм. Хорошая сортированность глауконитовых зерен свидетельствует о спокойной фациальной обстановке при глаукони-тоообразовании.

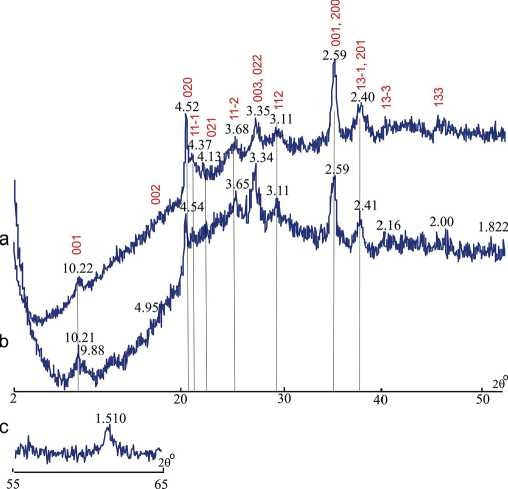

Дифрактограммы глауконита характеризуются высоким фоном из-за значительного содержания железа в структуре. Дифракционные отражения минерала диф- 4

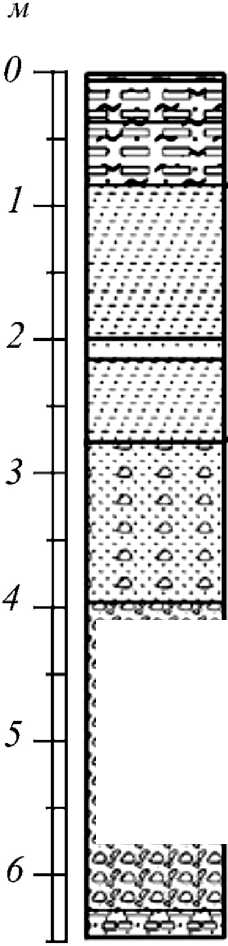

Рис. 2. Литологическая колонка шурфа 10 Янгысско-Байгускаровской зоны [4].

Условные обозначения: 1 — почвенный слой, 2 — суглинок с кварцевой галькой и щебнем кварцитопесчаника, 3 — песок глауконитовый, 4 — песок глауконитовый плотный, 5 — квар-цитопесчаник крепкий с плитчатой отдельностью

Fig. 2. Lithological column of pit-10 of Yangyssko-Bayguskarov-skaya zone [4].

1 - soil layer, 2 — loam with quartz pebbles and crushed quartzite sandstone, 3 — glauconite sand, 4 — glauconite dense sand, 5 — hard quartzite sandstone with platy jointing фузны и малоинтенсивны, что отражает низкую окри-сталлизованность глауконита (рис. 4).

На дифрактограммах воздушно-сухих ориентированных образцов присутствуют наиболее интенсивные характерные отражения глауконита (001), (020) и (131) с соответствующими межплоскостными расстояниями 10.22, 4.51 и 2.58 А, а также слабое базальное отражение (003) с d/n ~ 3.35 А. Кроме того, отмечаются интенсивные небазальные отражения: (11-1), (13-2), (112), (11 2) с d/n ~ 2.40, 4.37, 3.68 А и 3.11 А соответственно.

При насыщении этиленгликолем первое базальное отражение (001) меняет форму и незначительно смещается в малоугловую область. Такой эффект обусловлен присутствием в структуре глауконита некоторого количества разбухающих межслоевых промежутков. Изменение формы первого базального отражения глауконита после насыщения этиленгликолем свидетельствует о некоторой фазовой неоднородности минерала. Помимо собственно глауконита в образце диагностируется смешанослойная фаза слюда/смектит с содержанием разбухающей компоненты 5-6 %.

Набор рефлексов глауконита соответствует упорядоченной политипной модификации 1M. Отражения

Рис. 3. СЭМ-изображения глауконитовых зёрен, покрытых трещинами синерезиса

Fig. 3. SEM images of glauconite grains with syneresis cracks

(112), (112), характерные для этого политипа, несколько уширены, но достаточно интенсивны. Критериями структурной упорядоченности глауконита являются интенсивные отражения 112 и 112, а также хорошо разрешающиеся рефлексы 111 и 021 [5, 20, 21]. На дифрак-тограммах изучаемых образцов глауконита рефлексы 112 и 112 достаточно интенсивны, но уширены, а малоинтенсивные отражения 111 и 021 различаются, но недостаточно отчетливо, что свидетельствует об относительно высокой степени трехмерной упорядоченности глауконита. В области отражений 060 на диф-рактограмме неориентированных образцов глауконита отмечается рефлекс с d 060 = 1.5 1 0 A (b = 9.060 А), характеризующий диоктаэдрический слоистый силикат глауконитового состава, слабое отражение с d 0 6 0 = 1.499 А относится к диоктаэдрической слюдистой му-сковитовой фазе.

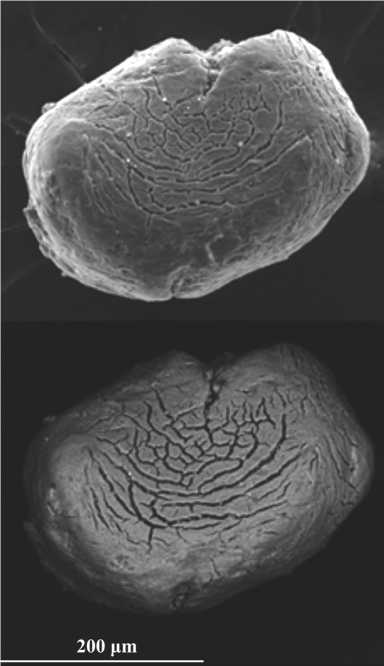

Рис. 4. СЭМ-изображения внутренней структуры глауконитовых зёрен: а — ламеллярная структура, b — пиритовые фрамбоиды, замещенные ярозитом

Fig. 4. SEM images of glauconite internal structure: a — lamellar structure, b — pyrite framboids substituted by jarosite

На электронно-микроскопических снимках можно видеть, что сложен глауконит произвольно ориентированными изогнутыми ламеллярными изометрич-ными пластинками (рис. 4, а).

По данным микрозондового анализа, состав зерен глауконита довольно однороден. Содержания оксидов основных элементов варьируют в пределах: S1O 2 ~ 49.64-57.29 %; Al2O3 ~ 5.47-9.83 %; Fe2O3общ ~ 19.5723.22 %; K2O ~ 4.18-6.48 %; MgO ~ 3.47-5.50 %; СаО ~ 0.45-0.78 % (табл. 1).

На поверхности и внутри глауконитовых зерен отмечаются различные включения. Наиболее интересны округлые образования, сложенные изометричными или псевдокубическими формами ярозитового состава размером 5-10 мкм, образовавшиеся предположительно в процессе окисления глауконита при замещении сульфатами пиритовых фрамбоидов, изначально состоящих из кубических кристаллов (рис. 4, b). Фрамбоиды пирита могут формироваться в субоксических (бескислородных) условиях после глауконита [14]. Сульфатные образования сохранили кубическую форму кристаллов

Таблица 1. Химический состав глауконитовых зерен (вес.%) по данным микрозондового анализа

Table 1. Components of Mossbauer spectra of a glauconite sample and their interpretation

|

№ анализа Sample |

SiO2 |

Al 2 O 3 |

Fe 2 O з (сум.) |

MgO |

CaO |

K2O |

Σ |

|

1 |

57.23 |

9.97 |

20.62 |

4.44 |

0.35 |

5.5 |

98.12 |

|

2 |

53.79 |

8.37 |

19.98 |

4.17 |

0.78 |

4.17 |

91.26 |

|

3 |

50.67 |

6.31 |

22.82 |

3.58 |

0.36 |

6.29 |

90.03 |

|

4 |

49.64 |

5.47 |

23.22 |

3.47 |

0.29 |

6.16 |

88.75 |

|

5 |

54.23 |

8.39 |

21.07 |

3.88 |

0.70 |

4.84 |

93.09 |

|

6 |

47.43 |

6.35 |

20.75 |

2.99 |

0.32 |

5.59 |

83.43 |

|

7 |

58.73 |

9.58 |

19.72 |

5.31 |

0.60 |

4.68 |

98.62 |

|

8 |

57.29 |

8.94 |

19.57 |

4.89 |

0.63 |

4.92 |

96.23 |

|

9 |

56.57 |

8.34 |

21.77 |

4.81 |

0.45 |

6.48 |

98.42 |

пирита. Кроме того, в глауконите отмечаются мелкие включения редкоземельных фосфатов (Ce (La, Nd, Pr)-монацита). Вероятно, наличие включений в глауконите обусловлено присутствием редкоземельных элементов в минералообразующей среде и сорбцией их в процессе формирования глауконита.

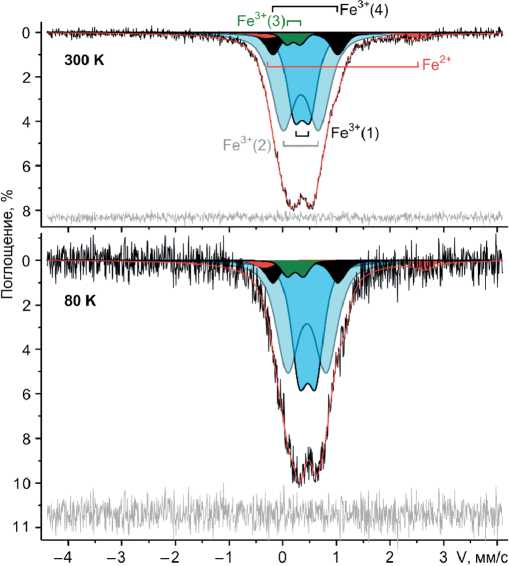

Мёссбауэровский спектр образца глауконита, записанный при комнатной температуре, содержит один уширенный дублет с изомерным сдвигом (IS) 0.3 мм/c и квадрупольным расщеплением (QS) 0.5 мм/c (рис. 6). В спектре, записанном при 80 K, значение IS более 0.4 мм/c, а величина QS не изменилась. Дублет Fe3+ асимметричен, его высокоскоростная часть осложнена дополнительным плечом. В спектрах также присутствует малоинтенсивный компонент с большим расщеплением QS, относящийся к ионам Fe2+.

Спектральные контуры разложены на 4 дублета Fe3+ (1—4) и один дублет Fe2+ (табл. 2). Дублет Fe3+(4) с наибольшими величинами изомерного сдвига ( ~ 0.4 при 300 K и 0.5 мм/c при 80 K) и квадрупольного расщепления ( ~ 1.2, 1.3 мм/c) по своим параметрам соответствует ионам Fe3+ в решетке ярозита [18]. По данным микрозондового анализа, частички ярозита располагаются на поверхности зерен глауконита (рис. 4, b). Судя по парциальной площади данного спектрального компонента, на ярозит приходится менее 10 ат. % железа.

Дублет Fe3+(3) с наименьшим значением IS ~ 0.2 мм/c характерен для тетраэдрических позиций.

Таблица 2. Компоненты мессбауэровских спектров образца глауконита и их интерпретация

Table 2. Components of Mossbauer spectra of a glauconite sample and their interpretation

|

Параметры дублетов Douplet Parameters |

300 K |

80 K |

Дублет, позиция ионов Fe Doublet, Fe ion position |

|

IS, мм/c |

0.361 2 |

0.46 1 |

Fe3+(1) |

|

QS, мм/c |

0.290 3 |

0.31 2 |

глауконит |

|

Г, мм/c |

0.35 5 |

0.355 |

glauconite |

|

A, % |

31 |

35 |

M2: 3R3+, 3R2+ |

|

IS, мм/c |

0.338 3 |

0.45 1 |

Fe3+(2) |

|

QS, мм/c |

0.665 5 |

0.72 2 |

глауконит |

|

Г, мм/c |

0.51 5 |

0.505 |

glauconite |

|

A, % |

54 |

51 |

M2: 2R3+R2+, 2R2+R3+ |

|

IS, мм/c |

1.08 3 |

1.15 7 |

Fe2+ |

|

QS, мм/c |

2.74 s |

3.007 |

глауконит |

|

Г, мм/c |

0.47 8 |

0.40 8 |

glauconite |

|

A, % |

3 |

3 |

M2: 2R3+R2+, 2R2+R3+ |

|

IS, мм/c |

0.20 1 |

0.23 3 |

Fe3+(3) |

|

QS, мм/c |

0.26 2 |

0.305 |

глауконит |

|

Г, мм/c |

0.23 3 |

0.25 8 |

glauconite |

|

A, % |

3 |

4 |

T |

|

IS, мм/c |

0.43 1 |

0.51 2 |

Fe3+(4) |

|

QS, мм/c |

1.21 2 |

1.27 4 |

ярозит |

|

Г, мм/c |

0.33 2 |

0.286 |

jarosite |

|

A, % |

9 |

7 |

KFe3+ 3 [SO 4 ] 2 [OH] 6 |

Примечание. IS, QS, Г и A % — изомерный сдвиг, квадрупольное расщепление, ширина и относительная площадь дублета. Форма линии Фойгта, коэффициент Лоренц/Гаусс ~ 0.7.

Note. IS. QS, G and A% — isomeric shift, quadrupole splitting, width and relative area of the doublet. Voigt line shape, Lorentz / Gauss coefficient ~ 0.7.

Дублеты Fe3+(1), Fe3+(2) и Fe2+ имеют значения изомерного сдвига, типичные для октаэдрических позиций ионов Fe3+ в силикатах, в том числе глауконита. Дублеты Fe2+ и Fe3+(2) имеют высокую ширину компонентов вследствие вариаций окружения ионов железа. Дублет Fe3+(1) характеризуется относительно малой шириной компонентов, что указывает на однородное окружение данных позиций ионов железа.

При близких значениях изомерного сдвига значения квадрупольного расщепления дублетов Fe3+(1) и Fe3+(2) различаются примерно вдвое, что характерно для ионов Fe3+ соответственно в cis- и trans- позициях OH-групп октаэдрических позиций M2 и M1 филлосиликатов. Ионы Fe2+ с большей величиной QS, наоборот, относят к cis -позициям M2. В другой интерпретации считается, что ионы железа в структуре глауконита занимают только cis- октаэдрические позиции M2, а trans -позиции M1 остаются вакантными [6]. Широкие вариации QS дублетов Fe3+ и Fe2+ связываются с различными вариантами троек катионов 3R3+, 2R3+R2+, 2R2+R3+ и 3R2+ (R = Mg, Fe, Al) в ближайшем окружении ионов железа. Такой подход успешно применялся при количественном анализе кристаллохимических особенностей, например глауконита укской свиты [6] и Каринского месторождения на Южном Урале [9].

С учетом приведенных значений QS для индивидуальных мёссбауэровских дублетов ионов железа в возможных конфигурациях катионного окружения [6], состава изучаемого глауконита (табл. 1) и низкого содержания в нем закисного железа (табл. 2) дублет Fe3+(1) относится к позициям с однородным катионным окружением 3Fe3+, 2Fe3+Al, 3Mg. Дублеты Fe3+(2) и Fe2+ относятся к позициям с неоднородным катионным окружением 2MgFe3+, 2MgAl и конфигурацией 3Al.

Рис. 5. Рентгеновская дифрактограмма глауконита: а — воздушно-сухого образца, b — насыщенного этиленгликолем, с — области отражений 060. Межплоскостные расстояния приведены в ангстремах, вертикально — индексы отражений Fig. 5. XRD pattern of glauconite sample: a — air-dried, b — gly-colated, c — 060 area. Spacing in angstroms, vertically — reflection indexes

Рис. 6. Мёссбауэровские спектры образца глауконита, полученные при комнатной температуре и 80 K, и выделенные компоненты

Fig. 6. M o ssbauer spectra of a glauconite obtained at room temperature and 80 K and isolated components

Распределение железа по структурным позициям глауконита получено из соотношения относительных площадей под соответствующими мессбауэровскими компонентами с использованием значений вероятности мёссбауэровского перехода для селадонита [15]. Атомная доля железа в форме Fe2+ составляет около 3 %, на тетрагональные позиции приходится около 4 % железа в форме Fe3+. Октаэдрические позиции, соответствующие мёссбауэровским дублетам Fe3+(1) и Fe3+(2), 34 и 59 ат. % атомов железа в решетке глауконита. Данное соотношение позиций железа отвечает упорядоченному распределению катионов, характерному для зрелого глауконита с высоким содержа нием калия [6]. Появление в координации железа 3Al-конфигураций, низкое содержание закисного железа указывают на процессы окисления глауконита.

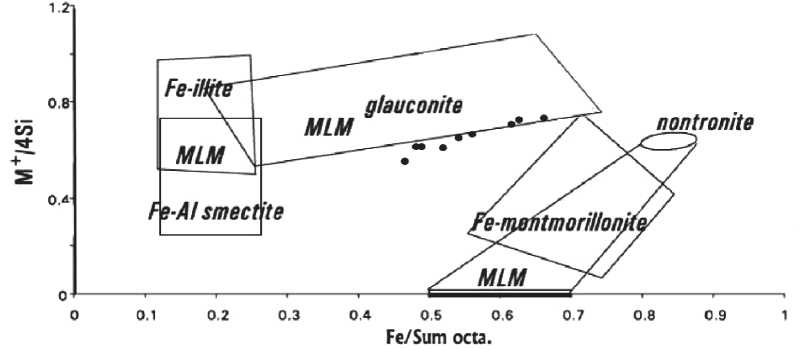

Кристаллохимические формулы глауконита были рассчитаны на основании результатов микрозон-дового анализа и приведены в таблице 3. Сумма зарядов анионного каркаса (O10(OH)2)-22 при расчете считается постоянной; предполагается, что железо в структуре глауконита присутствует в трехвалентной форме. Преобладающим катионом октаэдрической сетки минерала является Fe3+ (0.97—1.33 ф. е.), содержание октаэдрического Al меняется в пределах 0.27— 0.58 ф. е. Fe-индекс n = Fe3+/(Fe3+ + Al) варьирует от 0.63 до 0.83, а содержание межслоевого К — от 0.38 до 0.60 ф. е. Наблюдается прямая корреляция между содержанием Fe и K в глауконите (коэффициент корреляции k = 0.87). Состав изученных глауконитовых глобул примерно одинаков на свежем сколе глобул и на их поверхности и отвечает почти идеальному глаукониту. Согласно номенклатуре слюд AIPEA [7], обобщенная кристаллохимическая формула глауконита имеет вид K 0.8 R III I.33R I I0.67 A10.13Si3.87 Ol0(OH)2 , где VI R II /C VI R II + VI R III ) > 0.15 и VIA1/(VIAl + vi pe iii ) < 0.5.

С учетом распределения железа по мёссбауэровским данным, по данным табл. 3 получена следующая усредненная кристаллохимическая формула исследуемого глауконита:

Ca0.04K0.49[Fe 3+ 1.05Fe 2+ 0.04Al0.50Mg0.43] {(Si 3.80 Al0 .1 6Fe3+0 . 0 4 ) 4 O 1 0}(OH) 2 .

На диаграмме Менье — Эль Альбани [17] фигуративные точки глауконитов Янгысско-Байгускаровской зоны попадают на нижнюю границу поля глауконита (рис. 6). По шкале зрелости Г. Одина и А. Маттера [19], в которой выделено несколько стадий диагенетического изменения глауконита — от незрелой до стадии сильных изменений, фиксирующихся по содержанию в нем K 2 O, изучаемые глаукониты относятся к категории сла-боизмененных (K 2 O — 4—6 %) и зрелых, для которых содержание K 2 O составляет 6—8%.

Выводы

На основании изучения минералогии глауконита Янгысско-Байгускаровской зоны Башкортостана можно сделать следующие выводы.

Таблица 3. Кристаллохимические формулы глауконита, форм. ед.

Table 3. Crystal-chemical formulas of glauconite (f. u.)

|

№ обр. Sample |

Катионы / Cations |

Заряд / Charge |

n |

|||||||||

|

T |

O |

I |

T |

O |

I |

|||||||

|

Si |

Al |

Fe3+ |

Al |

Mg |

Σ |

Ca |

K |

|||||

|

1 |

3.80 |

0.20 |

1.03 |

0.57 |

0.44 |

2.04 |

0.02 |

0.47 |

15.80 |

5.56 |

0.51 |

0.64 |

|

2 |

3.81 |

0.17 |

1.07 |

0.53 |

0.44 |

2.04 |

0.06 |

0.38 |

15.81 |

5.56 |

0.50 |

0.67 |

|

3 |

3.77 |

0.23 |

1.28 |

0.32 |

0.40 |

2.00 |

0.03 |

0.60 |

15.77 |

5.60 |

0.66 |

0.80 |

|

4 |

3.78 |

0.22 |

1.33 |

0.27 |

0.39 |

1.99 |

0.02 |

0.60 |

15.78 |

5.61 |

0.64 |

0.83 |

|

5 |

3.81 |

0.19 |

1.11 |

0.50 |

0.41 |

2.02 |

0.05 |

0.43 |

15.81 |

5.59 |

0.53 |

0.69 |

|

6 |

3.78 |

0.22 |

1.25 |

0.38 |

0.36 |

1.99 |

0.03 |

0.57 |

15.78 |

5.64 |

0.63 |

0.77 |

|

7 |

3.84 |

0.16 |

0.97 |

0.58 |

0.52 |

2.07 |

0.04 |

0.39 |

15.84 |

5.48 |

0.47 |

0.63 |

|

8 |

3.85 |

0.15 |

0.99 |

0.51 |

0.49 |

1.99 |

0.05 |

0.42 |

15.85 |

5.51 |

0.52 |

0.66 |

|

9 |

3.79 |

0.21 |

1.10 |

0.45 |

0.48 |

2.03 |

0.03 |

0.55 |

15.79 |

5.52 |

0.61 |

0.71 |

Примечание. T, O, I — тетраэдрические, октаэдрические и межслоевые позиции структуры. n — Fe-индекс (Fe3+/(Fe3+ + Alvi3+).

Note. T, O, I — tetrahedral, octahedral, and interlayer positions of the structure. n — Fe index (Fe3+/(Fe3+ + Alvi3+).

Рис. 7. Положение глауконита Янгысско-Байгускаровской зоны на диаграмме состава [16], MLM — смешанослойные минералы, • — фигуративные точки исследуемых образцов

Fig. 7. Position of the Jangyssko-Bajguskarovskaja zone glauconite (see Table 1) in a compositional diagram [16]. MLM — mixed-layered minerals, • — figurative points of the studied samples

-

1. Глауконит Янгысско-Байгускаровской зоны представлен зернами зеленого и темно-зеленого цвета с содержанием K 2 O от 4.18 до 6.48 % и, соответственно, слабой и средней степени зрелости минерала. Набор рефлексов глауконита соответствует политипной модификации 1M с относительно высокой степенью трехмерной упорядоченности минерала.

-

2. С учетом распределение железа по мёссбауэровским данным получена следующая усредненная кристаллохимическая формула глауконита: Ca0 04 K Q 4 9[Fe3+ 105 Fe 2+ 0.04Al0.50Mg0.43 ] {(S i 3.80Al0.16Fe3+0.04)4O10 } (OH)2 . В решетке глауконита атомная доля железа в форме Fe2+ составляет около 3 %, на тетрагональные позиции приходится около 4 % железа.

-

3. Отмеченный нами ярозит на поверхности глобул может свидетельствовать о том, что постседиментационное преобразование глауконита было довольно длительным и способствовало окислению фрамбоидов пирита с замещением их сульфатами, что, в свою очередь, может повлиять на результаты определения абсолютного геологического возраста K-Ar-методом.

-

4. Присутствие в глауконите включений фосфатов редкоземельных металлов, вероятно, было обусловлено наличием редкоземельных элементов в минералообразующей среде и их сорбированием в процессе образования минерала.

Работа выполнена в рамках Госзадания ГР № AAAA-A17-117121270036- 7с использованием аппаратуры ЦКП «Геонаука» при ИГ ФИЦКоми НЦ УрО РАН.

Авторы выражают глубокую признательность А. В. Бурдакову за любезно предоставленные образцы.

Список литературы Кристаллохимическая характеристика глауконита Янгысско-Байгускаровской зоны (Башкортостан)

- Беликова Г. И., Салихов Д. Н. Катионирование воды природными ионитами // Ежегодник-97. Уфа: ИГ УНЦ РАН, 1997. С. 212-221.

- Беликова Г. И. Эффективность сорбирования ртути (II) глауконитом и опоками // Там же. С. 221-225.

- Бурдаков А. В. Природные минеральные сорбенты Хайбуллинского района РБ // Там же. С. 225-227.

- Бурдаков А. В., Салихов Д. Н., Юсупов С. Ш. и др. Глаукониты юго-востока Республики Башкортостан: Препринт. Уфа, 1998. 26 с.

- Дриц В. А., Каменева М. Ю., Сахаров Б. А. и др. Проблемы определения реальной структуры глауконитов и родственных тонкозернистых филлосиликатов. Новосибирск: Наука, 1993. 200 с.