Критерии цифрового благополучия населения: состояние и проблемы

Автор: Груздева М.А., Гордиевская А.Н.

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Социальное и экономическое развитие

Статья в выпуске: 5 т.18, 2025 года.

Бесплатный доступ

Современный этап развития общества неизбежно связан со стремительной цифровой трансформацией, ее результаты пронизывают экономику, управление, практически все сферы жизнедеятельности. Это подтверждает актуальность обращения к данной проблематике, расширению информационной базы и инструментарию оценки влияния новых условий на жизнь человека. Данная статья посвящена цифровому благополучию населения, развитие методических подходов к его измерению является ее целью. В статье проведен критический анализ теоретико-методологических подходов к изучению благополучия и цифрового благополучия, представлена авторская методика оценки, основанная на субъективных данных, апробация проведена на данных репрезентативного опроса населения Вологодской области 2021 года. Новизну результатов подтверждает предложение нового подхода к оценке и полученные в ходе его применения прикладные результаты, расширяющее региональную картину цифрового развития и позволяющие проводить сравнения и типологизировать регионы по уровню цифрового благополучия населения. Характеристики цифрового благополучия населения региона проанализированы в разрезе типов мест проживания населения, уровня образования и дохода по гендерным и образовательным характеристикам. Подтверждены многие выводы распространения цифровых разрывов и препятствий достижению благополучия в цифровой среде, выявлены наиболее уязвимые социально-демографические группы. Показано значительное влияние места проживания и возраста на параметры цифрового благополучия, другие факторы менее выражены и требуют более глубокого изучения. Отдельной дискуссии и исследования требуют выводы по принятию обществом потенциальных цифровых рисков. Практическая значимость результатов определяется потенциалом их использования в управленческих целях, в том числе для стратегического планирования достижения национальных и региональных целей развития, классификации и типологии регионов по характеристикам цифрового развития. Кроме того, наличие информации о цифровом благополучии населения может способствовать повышению инвестиционной привлекательности IT-сектора региона, развитию цифрового образования, внедрению на рынок высокотехнологичных товаров и сервисов и других направлений цифровой трансформации.

Оценка цифрового благополучия, цифровые компетенции, виртуализация жизни, цифровые взаимодействия, цифровые риски

Короткий адрес: https://sciup.org/147252108

IDR: 147252108 | УДК: 338.001.36; 004 | DOI: 10.15838/esc.2025.5.101.10

Текст научной статьи Критерии цифрового благополучия населения: состояние и проблемы

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 25-28-01422 «Концептуальные основы и практики достижения цифрового благополучия старшего поколения в сфере потребления»,

Благополучие – довольно сложная и неопределенная категория. Многие современные исследователи обращаются к ее концептуализации и оценке; она существенно дополняет и расширяет сложившиеся аспекты концепции качества жизни, так как включает субъективные оценки. Российское общество сильно дифференцировано, и использование только объективных показателей дохода, наличия материальных благ, образования, характеристик здоровья и социального окружения недостаточно для более полного понимания сложившейся ситуации, поэтому концепция благополучия получает все более широкое распространение, включая в оценки и анализ субъективные аспекты удовлетворенности человека своей жизнью, уверенности в будущем, защищенности, эмоционального состояния и самореализации в различных сферах и др. Безусловно, авторы, изучающие качество жизни, также используют в своих инструментариях субъективный фактор в дополнение к объективным данным, некоторые из них отождествляют эти понятия (Кислицына, 2016). Определенной вехой в развитии измерения благополучия считается доклад Стиглица – Сена –Фитусси, в котором они отмечали, что «…настало время перенести акцент с измерения экономического производства на измерение благополучия людей» (Stiglitz, Sen, Fitoussi, 2009, p. 12). Ими подчеркивалась важность комплексного подхода к параметрам благополучия людей, а именно обращение внимания на уровень жизни; здоровье; образование; личную деятельность, включая работу; политическую ориентацию и управление; социальные связи и отношения; окружающую среду (нынешние и будущие условия); отсутствие безопасности как экономического, так и физического характера (Noll, 2011; Kruger, 2011).

Современные исследования насчитывают обращение к множеству видов благополучия, самым объемным и многоаспектным видом среди которых, пожалуй, выступает социальное благополучие. Его признают одним из ключевых нематериальных факторов развития общества (Сушко, 2023). Второй важный вид – это экономическое или материальное благополучие, которое наиболее близко к понятию и оценкам качества жизни. Под ним в общих чертах понимается такое состояние экономических систем, процессов и воспроизводства конкретной экономической системы, которое обеспечивает удовлетворение разумных жизненно необходимых материальных и духовных потребностей общества (Медведева, Яраше-ва, Макар, 2023; Дворядкина, Белоусова, 2023). В зависимости от исследуемых параметров рассматриваются также демографическое (Рязанцев, Мирязов, 2021), финансовое (Белехова, 2023), психологическое или эмоциональное благополучие (Психоэмоциональное…, 2020; Лактионова, Матюшина, 2018) и др.

Нельзя оставить без внимания и то, что исследователи обращаются к концепциям благосостояния, счастья. На наш взгляд, все эти воззрения стремятся к общей цели – улучшение жизни людей, поэтому не конфликтуют между собой, а, наоборот, дополняют. В данной статье используется понятие цифрового благополучия, поскольку мы стремимся изучить его уровни именно для населения (не для экономики, страны), основывая построение инструментария на субъективной информации, полученной с использованием социологических методов.

Термин «цифровое благополучие» только получает распространение в связи с осмыслением в западной и российской науке хода и эффектов тотальной цифровизации (Асеева, 2023).

Целью статьи является развитие методических подходов к измерению цифрового благополучия населения. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: провести критический анализ теоретико-методологических подходов к изучению цифрового благополучия; разработать авторский инструментарий оценки цифрового благополучия; апробация инструментария на данных опроса населения Вологодской области, проведенного в 2021 году.

Научная новизна проведенного исследования заключается в предложенном подходе к оценке уровня цифрового благополучия на основе индексного метода, а также в прикладных результатах, связанных с оценкой такого уровня для населения Вологодской области. Полученные результаты, как и методический подход, новы, обладают потенциалом практического применения.

Объект исследования – взрослое население Вологодской области (старше 18 лет, верхняя граница, как правило, определяется возрастом 79 лет), проживающее в городской и сельской местности.

Информационной базой исследования послужили данные социологического исследования ФГБУН «Вологодский научный центр РАН»: опрос населения Вологодской области «Социокультурный портрет региона» в 2021 году (объем выборки – 1500 чел. старше 18 лет, выборка репрезентативна по полу, возрасту, месту проживания, ошибка не превышает 5%). Способ проведения – анкетирование по месту жительства респондента, проводится в двух крупных городах региона Вологде и Череповце, 8 муниципальных районах / округах, включая центры и сельскую местность.

Теоретический обзор

Изначально термин «цифровое благополучие» использовался для обозначения здорового отношения с цифровыми устройствами (гаджетами), иными технологиями и информацией, размещенной в Интернете. Изменение поведенческих установок и каналов получения информации, так называемая цифровая усталость, сподвигли общество к постановке вопроса о повышении осознанности использования цифровых сервисов без вреда для психического, эмоционального и физического здоровья. Так, ведущие производители техники и операционных систем (Android, iOS, Windows, macOS) внедряют в свою практику сервисы и приложения, а также набор функций и настроек, которые позволяют пользователю контролировать время, проведенное за экраном, устанавливать ограничения на просмотр информации (в том числе родительский контроль), уведомлений, регулировать режим отдыха, нагрузку на глаза и др. Они помогают пользователям осознавать свои цифровые привычки и, при необходимости, изменять их.

Современное развитие цифровых технологий и их активное внедрение во все сферы жизнедеятельности человека обусловливают расширение научного понимания понятия «цифровое благополучие». В научной литературе данный термин становится все более популярным и рассматривается в контексте комплексной оценки взаимодействия человека с цифровой средой. В широком смысле цифровое благополучие трактуется как баланс между осознанным использованием цифровых тех- нологий для повышения качества жизни, минимизацией возможных рисков и максимизацией преимуществ, предоставляемых цифровой средой.

Зарубежный исследовательский дискурс сосредотачивается на конструировании понятия цифрового благополучия и рассматривает его как важнейшую составляющую этапа перехода от цифровой эпохи к эпохе цифрового благополучия. Анализ базы данных международной исследовательской социальной сети Researchgate свидетельствует о значительном росте научных публикаций по данной проблематике: по состоянию на 2023 год было опубликовано более 100 работ, посвященных аспектам цифрового благополучия (digital wellbeing; Zangogianni, Kavakli, 2025; Hayama, Desai, 2025). Такой рост свидетельствует о глобальной тенденции к активному изучению роли цифровых технологий в жизни человека на фоне ускоряющейся цифровизации общественных и индивидуальных процессов, несмотря на сохраняющееся цифровое неравенство между странами.

Обзор зарубежных исследований показывает согласованность гипотез и выводов, указывающих на то, что цифровое благополучие является важным и неотъемлемым результатом современного развития общества. Исследователи подчеркивают необходимость системного анализа факторов, определяющих достижение цифрового благополучия как на уровне индивидуумов и групп, так и на уровне общества. В рамках данной парадигмы особое значение придается осознанному подходу к использованию технологий, чтобы люди жили более здоровой и комфортной жизнью (Fan, Li, 2021; Wanju, Yijie, Jilai, 2025; Ghosh, 2024). Такой подход выступает основой для эффективной реализации трансформационного потенциала цифровых технологий и минимизации негативных последствий их внедрения.

Закономерным следствием становится обращение к параметрам и условиям обеспечения цифрового благополучия определенных групп населения, либо уязвимых, как в случае с пожилыми людьми или людьми с низкими доходами (Nuzzaci, Maviglia, 2025; Kawinska, 2024; Wanju, Yijie, Jilai, 2025), либо тех, которые требуют большего внимания и особых инструментов управления – в случае с подростками и мо- лодежью (Febrieta, Gina, 2024; Charmaraman, Nesi, Schueller, Choukas-Bradley, 2024). Также внимание сфокусировано и на профессиональных группах, использующих цифровые технологии в деятельности, например, медиков, работников сферы образования и IT сферы (Pisarska, Kryczka, Castellone, 2025; Digital WellBeing … 2025).

Несмотря на интенсивный рост тематического интереса на международном уровне, отечественные исследования в области цифрового благополучия остаются относительно менее представленными. Вместе с тем, цифровое благополучие рассматривается как определяющая характеристика жизни людей: «Осмысливается как включающее полноту социальной интегрированности и активности общения, уровень удовлетворения потребностей и расширения возможностей с помощью цифровых технологий» (Асеева, 2023, с. 138). Важными сферами проявления цифрового благополучия называется образование, с отдельными направлениями исследований цифрового благополучия обучающихся, а также в управлении ресурсами и социально-экономическими системами (Мейкшане, 2021; Чубуков, 2022; Прикот, 2022). В рамках социальной структуры внимание также уделяется различным группам населения. Исследования показывают, что молодежь с высоким уровнем цифровой грамотности и IT-образования чаще ощущает положительный настрой по отношению к цифровому будущему, тогда как пожилые и менее обеспеченные слои общества склонны к пессимизму, что препятствует достижению ими цифрового благополучия.

Безусловно, мы все еще говорим о новой для науки категории, что обуславливает актуальность обращения к ее изучению и измерению. В данном исследовании авторы подходят к цифровому благополучию как такому состоянию доступности ИКТ инфраструктуры, связи, цифровой грамотности и мотивации населения, которое определяет возможности использования цифровой среды для удовлетворения потребностей населения при соблюдении баланса преимуществ и минимизации возможных рисков. Остается возможность в дальнейшем корректировать данные основания ввиду новых открывающихся особенностей изучаемого явления.

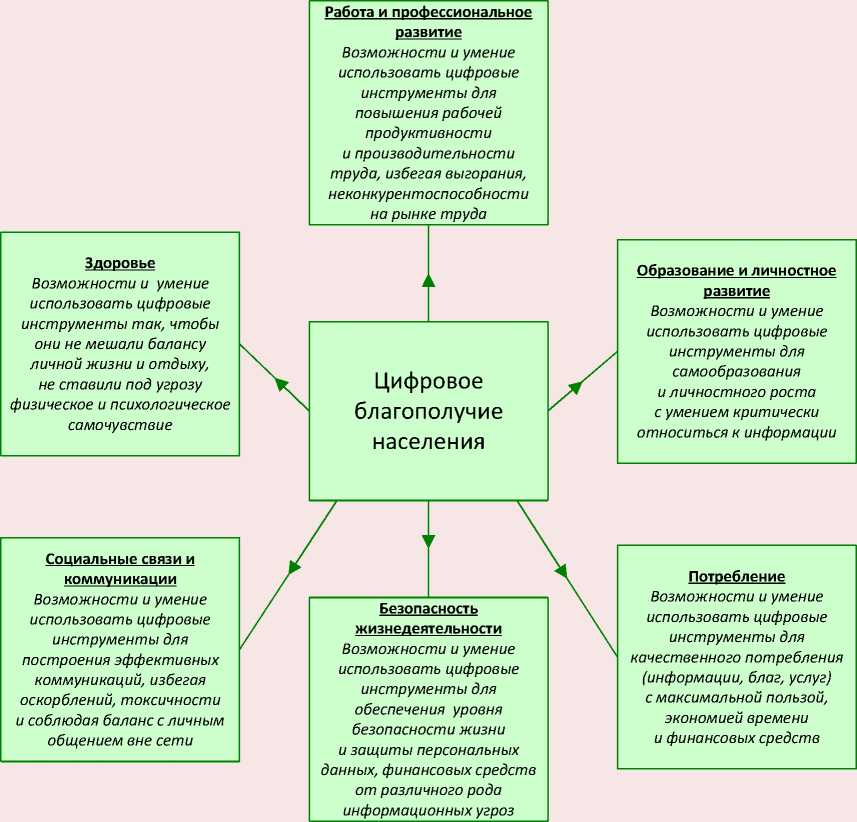

Представляем, что цифровое благополучие может проявляться в разных сферах жизни человека (рисунок).

Понимая многогранность исследуемого понятия и его подвижность в связи со стремительной цифровизацией и появлением новых ее форм, предпринимаем попытку разработки и апробации инструментария его оценки.

Материалы и методы

Последовательное изучение масштабов и факторов цифрового неравенства, социокультурных трансформаций общества, порождаемых цифровизацией, подтолкнули нас обратиться к понятию цифрового благополучия населения. Это понятие пока редко употребляется в научном поле. Вместе с тем, интерес к данной концепции растет, что подтверждает востребованность развития теоретико-методологических основ изучения цифрового благополучия. Для разработки методики как на объективных, так и на субъективных данных использовались положения трехуровневой модели цифрового неравенства. Данная концепция является наиболее распространенной и признанной исследователями мира (Гладкова, Гарифуллин, Рагнедда, 2019; Nieminen, 2016; Ragnedda, Kreitem, 2018; Ragnedda, 2018; Ши-няева, Полетаева, Слепова, 2019 и др.).

Проявления цифрового благополучия населения в различных сферах жизни

В исследовании для реализации цели и задач использован комплекс научных методов, в частности, сравнительный анализ, статистический анализ, социологические методы. Разработан авторский инструментарий социологического измерения цифрового благополучия населения. Для анализа результатов, применяются методы системно-структурного и кросс-табуляционного анализа, проводится сравнение общероссийских данных с региональными. Теоретической базой исследования являются научные работы по проблематике цифрового неравенства, цифрового благополучия, цифровой готовности, виртуализации жизни, цифровых дивидендов и т.д.

Разработка методики оценки субъективного цифрового благополучия

В таблице 1 представлен пошаговый алгоритм разработки методики субъективной оценки цифрового благополучия населения.

Ниже представлена подробная процедура получения субиндексов:

-

1. Субиндекс глубины виртуализации повседневной жизни рассчитывался по данным ответов на вопрос «Для каких целей и как часто вы пользуетесь Интернетом?». Респондентам предлагалось указать частоту использования Интернета по 22 различным целям (коммуникация, поиск информации, бытовые, личные, общественные, политические и прочие цели). За каждую практику пользования Интернетом из числа перечисленных целей присваивался 1 балл в случае выбора одного из вариантов ответа «каждый день или почти каждый день», «не менее одного раза в неделю», «не менее одного раза в месяц», за вариант ответа «никогда» –

-

2. Субиндекс цифровых компетенций рассчитывался по данным ответов на вопрос «Какие навыки работы на персональном компьютере / планшете / телефоне вы имеете?». Респондентам предлагалось оценить уровень развития своих навыков по 12-ти основным компетенциям. В случае выбора варианта ответа «навык развит достаточно» респонденту начислялось 2 балла, «навык развит недостаточно» – 1 балл, «не имею такого навыка» – 0 баллов. Для нормирования индекса в рамках интервала от 0 до 1 набранную сумму баллов каждого респондента делили на максимально возможное значение – 24 балла. Чем ближе значение индекса к единице – тем выше уровень владения основными цифровыми компетенциями.

-

3. Субиндекс интеграции в цифровые взаимодействия с органами власти рассчитывался по данным ответов на вопрос «Обращались ли вы в последние 12 месяцев за получением следующих категорий госуслуг, и в каком виде?». Респонденту необходимо было указать в какой форме происходило взаимодействие в случае получения перечисленных 11 групп государ-

- Таблица 1. Последовательный алгоритм разработки инструментария исследования

-

4. Субиндекс осознания потенциальных цифровых рисков рассчитывался по данным ответов на вопрос «Как вы считаете, насколько современные люди защищены от следующих рисков использования сети Интернет?». Респондентам предлагалось оценить степень защищенности от перечисленных 5 угроз, связанных с использованием Интернета, по шкале от «абсолютно не защищены» (1 балл) до «абсолютно защищены» (4 балла). Предлагаемые для оценки угрозы: получение негативной информации (насилие, агрессия, нецензурная лексика, пропаганда расовой ненависти, наркомании, алкоголя, нездорового поведения и т.д.); отрицательной коммуникации (унижение достоинства, нетерпимость, обсуждение личных особенностей человека, травля, в том числе по гендерным, национальным признакам); мошенничества (хищение личной информации, финансовых средств, шантаж); потребительские риски (злоупотребление правами потребителя, приобретение товара низкого качества, подделки, фальсификации); принуждение к совершению противоправных действий (в том числе сексуального характера). Для нормирования индекса в рамках интервала от 0 до 1 набранную сумму баллов каждого респондента делили на максимально возможное значение – 20 баллов. Чем больше значение индекса – тем в большей степени респондент осознает потенциальные риски, которые несет в себе использование Интернета.

0 баллов. Таким образом, максимальное значение по сумме всех практик составило 22 балла. Для нормирования индекса в рамках интервала от 0 до 1 набранную сумму баллов каждого респондента разделили на 22.

Вопрос «Для каких целей и как часто вы пользуетесь Интернетом?» в анкете задавался только тем, кто пользуется Интернетом. Для респондентов, не пользующихся Интернетом, индекс «цифровые навыки» равен 0. Вопросы, по которым рассчитывались остальные индексы задавались всем респондентам.

|

Шаг первый |

Разработка социологического инструментария наблюдения за аспектами цифровизации повседневности |

|

Шаг второй |

Апробация разработанного инструментария в рамках опроса населения Вологодской области |

|

Шаг третий |

Разработка субиндексов

Каждый из субиндексов рассчитывается по определенным вопросам социологического мониторинга (процедура раскрыта ниже) |

|

Шаг четвертый |

Создание комплексного индекса цифрового благополучия населения Индекс рассчитывается как среднеарифметическое субиндексов |

|

Шаг пятый |

Интерпретация результатов |

ственных услуг. В случае выбора варианта ответа «обращался онлайн» респонденту начислялся 1 балл, «обращался очно» – 0 баллов. Индекс рассчитывался как частное от деления количества онлайн взаимодействий и общего числа случаев обращения для получения различных госуслуг. Индекс равен 1 в случае, если все взаимодействия с государственными структурами осуществлялись в онлайн-формате. Индекс равен 0, если респондент получал госуслуги исключительно в очном формате, либо не обращался за их получением вовсе.

Таким образом, для каждого респондента в выборке были рассчитаны субиндексы и комплексный индекс цифрового благополучия. Значения субиндекса и комплексного индекса варьируются в пределах от 0 до 1. В данном случае мы не выводим, какое значение индексов является оптимальным, или характеризует уровни благополучия, используем результаты для сравнения внутри исследуемой выборки; получение большего объема данных для наблюдения позволит сделать анализ более дифференцированным. На данный момент результаты рассматриваются по различным группам населения, проживающих на разных территориях, различного возраста, пола, материального достатка, уровня образования, семейного положения и т.д.

Обратимся к полученным результатам.

Результаты

Территориальный фактор

Рассмотрение результатов оценки цифрового благополучия населения, проживающего на различных территориях области, подтверждают сделанные нами ранее и другими исследователями выводы о распространении цифровых неравенств по оси «урбанизированные – аграрные» (Шабунова, Груздева, Калачикова, 2020; Груздева, 2020). Значения всех субиндексов и комплексного индекса выше в городской местности, по сравнению с сельской ( табл. 2 ) . Незначительны расхождения по использованию горожанами и селянами цифровых взаимодействий с органами власти. Если еще в 2019 году региональные опросы показывали, что жители сельских территорий по всем видам услуг предпочитают обращаться в ведомство лично (Груздева, 2021), то к 2023 году ситуация начала меняться. Причинами этого может выступать и расширение спектра и доступности услуг, обеспечение стабильного доступа к Интернету домохозяйств и социально-значимых объектов на селе согласно Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы. Кроме того, многие процессы информатизации во время ограничений пандемии Covid-19 стали катализатором для получения онлайн-услуг. При сравнении двух крупных городов области (Вологды и Череповца) обнаруживают себя интересные различия: жители областной столицы показывают большую глубину виртуализации повседневной жизни и более значительный уровень цифровых компетенций, нежели чем у жителей промышленного Череповца. Наблюдается и разница в осознании горожанами потенциальных рисков цифровизации, по крайней мере по самооценке в Вологде несколько более осознанно относятся к негативным сторонам виртуализации жизни.

Таблица 2. Результаты расчета индекса цифрового благополучия. Территориальный фактор

|

Субиндекс / Индекс |

Область |

Вологда |

Череповец |

Районы |

Городская местность |

Сельская местность |

|

Субиндекс глубины виртуализации повседневной жизни |

0,46 |

0,62 |

0,50 |

0,34 |

0,40 |

0,31 |

|

Субиндекс цифровых компетенций |

0,37 |

0,52 |

0,38 |

0,28 |

0,32 |

0,25 |

|

Субиндекс интеграции в цифровые взаимодействия с органами власти |

0,35 |

0,44 |

0,45 |

0,25 |

0,26 |

0,25 |

|

Субиндекс осознания потенциальных цифровых рисков |

0,38 |

0,41 |

0,33 |

0,38 |

0,41 |

0,37 |

|

Индекс цифрового благополучия |

0,39 |

0,50 |

0,42 |

0,31 |

0,35 |

0,29 |

Здесь и далее расчеты авторов выполнены по разработанной методике, эмпирическая база – данные опроса населения Вологодской области «Социокультурный портрет», 2021 год.

Однако регион, помимо крупных городов Вологды и Череповца, представлен и малыми городами – районными и окружными (после муниципальной реформы) центрами, для которых несмотря на незначительное число жителей и относительную провинциальность, характерен именно городской стиль жизни, в частности в вопросах цифрового развития, пользования преимуществами, такие как более устойчивая связь, возможность совершения он-лайн-покупок (получение заказов через почту и пункты выдачи маркетплейсов). Полевые наблюдения, проведенные при непосредственном участии авторов, в рамках работ над разработкой стратегий развития муниципальных округов и сельских поселений области доказывают, что инфраструктура для онлайн-покупок является важнейшим критерием качества жизни населения на периферийных территориях, даже если речь идет о ближайшей агломерационной к городам зоне. Расчеты по методике это подтверждают, индекс цифрового благополучия в городской местности районов выше, чем в сельской, но уступает крупным городам. В составляющих индекса прослеживается та же тенденция (за исключением интеграции в цифровые взаимодействия с органами власти в районах, где они менее популярны), в таких тесных сообществах люди все еще больше доверяют личному обращению в ведомство.

Возрастной фактор

Возраст – это та детерминанта, которая, несмотря на сближение поколений в условиях современных технологических трансформаций, все еще имеет существенное влияние на параметры цифрового благополучия. Проведенная по разработанной методике оценка подтверждает данные выводы: по всем обследуемым параметрам выше значения для самой молодой из групп (18–24 лет), незначительная разница с более взрослой группой молодых (25–34 лет) в субиндексах нивелируется в сводном индексе цифрового благополучия (табл. 3 ). Таким образом, столь гетерогенная когорта молодых, проживающая в данных возрастах различные этапы становления личности, обучения, построения карьеры и семьи, по сути, обладает сравнимым уровнем цифрового благополучия. Несмотря на то, что одни из них являются по большей части цифровыми мигрантами (их активное знакомство с цифровыми технологиями началось уже в подростковом возрасте, тогда как первые – приобщились к цифровым инструментам многим ранее, что, безусловно, сказалось на их социализации, развитии навыков и интеграции в цифровую среду). Данные позволяют нам сделать вывод, что скорость и глубина современных цифровых трансформаций работает на конвергенцию людей различных возрастов.

Отдельного внимания заслуживают параметры цифрового благополучия лиц старшего возраста. Субиндексы наглядно показывают, что по всем параметрам благополучия данная возрастная группа существенно уступает более младшим. Это еще раз обращает нас к выводу о возрасте, как важнейшей детерминанте цифрового неравенства, подтверждении отражения теории цифровых мигрантов в контексте современного состояния общества и необходимости особого внимания и создания гибких инструментов включения пожилых людей в цифровое пространство.

Таблица 3. Значения индекса цифрового благополучия. Возрастной фактор

|

Субиндекс / Индекс |

18–24 лет |

25–34 лет |

35–59 (54) лет |

Старше 60 (55) лет |

|

Субиндекс глубины виртуализации повседневной жизни |

0,76 |

0,66 |

0,54 |

0,21 |

|

Субиндекс цифровых компетенций |

0,67 |

0,58 |

0,41 |

0,16 |

|

Субиндекс интеграции в цифровые взаимодействия с органами власти |

0,47 |

0,50 |

0,42 |

0,19 |

|

Субиндекс осознания потенциальных цифровых рисков |

0,45 |

0,42 |

0,40 |

0,31 |

|

Индекс цифрового благополучия |

0,59 |

0,54 |

0,44 |

0,22 |

Несмотря на вывод о том, чем старше человек, тем ниже уровень его цифрового благополучия, стоит отметить, что представители всех возрастных групп схожи по тому, как они осознают потенциальные цифровые риски. В данном аспекте представители всех из них не проявляют высокого уровня осознанности: значения колеблются в районе 0,40 до 0,45 для молодых людей и людей среднего возраста, а группа пожилых жителей региона характеризуется еще более низким уровнем обращения внимания на цифровые риски (0,31). Нельзя трактовать данные результаты положительно, респонденты могут испытывать чувство ложной защищенности в цифровых взаимодействиях, в том числе если они сами или их знакомые лично с подобными проявлениями не сталкивались. Также это может свидетельствовать о патерналистских настроениях – усилия по защите перекладываются на государство и сформированные институты.

Нами также рассматривалось влияние половозрастной детерминанты на цифровое благополучие, однако она не оказала значительного влияния.

Образовательный фактор

Образование по параметрам глубины виртуализации повседневной жизни, цифровых компетенций, интеграции в цифровые взаимодействия с органами власти оказывает прямое влияние: чем выше уровень, тем они более развиты ( табл. 4 ). Исключение – уровень осознания рискогенности цифровой среды, образование его не детерминирует.

Несмотря на то, что цифровизация имеет огромный потенциал для сближения различных социально-экономических групп населения и территорий, она усугубляет социальное неравенство. В начале 2000-х гг., анализируя роль цифровых технологий в обществе, Пипа Норрис называла их «ящиком Пандоры, открывающим новые неравенства власти и богатства, что углубляет различия между информационно богатыми и бедными, подключенными и неподключенными, активными и пассивными» (Norris, 2001, p. 13). Влияние доходного фактора на распространение цифровых неравенств мало исследовано, и может иметь опосредованный характер. Для подробного изучения необходим более значительный объем аналити-

Таблица 4. Значения индекса цифрового благополучия. Образовательный фактор

|

Субиндекс / Индекс |

Среднее общее и начальное профессиональное образование |

Среднее профессиональное, среднее специальное образование |

Высшее образование и наличие ученой степени |

|

Субиндекс глубины виртуализации повседневной жизни |

0,29 |

0,43 |

0,62 |

|

Субиндекс цифровых компетенций |

0,23 |

0,34 |

0,52 |

|

Субиндекс интеграции в цифровые взаимодействия с органами власти |

0,17 |

0,35 |

0,50 |

|

Субиндекс осознания потенциальных цифровых рисков |

0,34 |

0,39 |

0,39 |

|

Индекс цифрового благополучия |

0,26 |

0,38 |

0,51 |

Таблица 5. Значения индекса цифрового благополучия. Самооценка доходов

Заключение

По результатам проведенной работы можно сделать следующие выводы:

– Концепция цифрового благополучия только получает свое развитие, в зарубежном исследовательском секторе обращение к ней более активно, чем в отечественном. Тем не менее она признается определяющей характеристикой в жизни современного человека. Индикаторы цифрового развития являются одними из наиболее лабильных современных характеристик социально-экономического развития и благополучия человека. Поэтому, ввиду стремительной цифровизации, оставляем возможность будущих корректировок в разработанных теоретико-методологических основах изучения цифрового благополучия.

– В статье разработана методика оценки субъективного цифрового благополучия человека. Она показала свою состоятельность и, по сути, отражает различия в цифровом благополучии регионального сообщества с учетом различных факторов. Это характеризует его сильные стороны. Воспроизводство данного инструментария на других территориях затратно и трудоемко, так как потребует проведения социологического исследования, создания и обработки базы данных. Вместе с тем, если рассматривать Вологодскую область как типичный (модельный) регион для России, как минимум для нестоличных территорий ЦФО и

СЗФО (схожая социально-демографическая и экономическая ситуация, параметры развития цифровой инфраструктуры), эти данные могут с определенной долей условности характеризовать цифровое благополучие населения и на других российских территориях, а значит создать эмпирическую базу для принятия управленческих решений в данной сфере.

– Результаты апробации методики показали значительное влияние места проживания и возраста на параметры цифрового благополучия, другие факторы менее выражены и требуют более глубокого изучения.

– Отдельного внимания требуют полученные результаты об осознании потенциальных рисков цифровой среды. Результаты оказались низкими для всего обследованного населения и не обуславливались рассматриваемыми факторами. Предполагается, что если человек сам или его близкое окружение не сталкивалось с определенными рисками, либо их воздействие не было ощутимо негативным, то он испытывает чувство ложной защищенности, либо перекладывает необходимость своей защиты на государственные институты. В данном случае поведение в сети может быть менее предупредительным к возможным опасностям, а значит более уязвимым к различным видам социальной инженерии и психоэмоциональному воздействию. Это несет в себе угрозы как последующей потери доверия, одного из ключевых факторов построения цифровых взаимодействий, так и реальных финансовых потерь.

Полученные выводы подтверждают многие тезисы отечественных и зарубежных исследователей, а также позволяют расширить региональную картину механизмов и факторов территориального развития и обозначить те зоны риска, где требуется углубленное изучение и воздействие со стороны управленцев.

Так, полученные результаты могут стать основой для стратегического планирования органами государственной и муниципальной власти развития территории в аспектах цифрового развития, данные о цифровом благополучии населения, детерминирующих его факторах, позволят принимать взвешенные решения в рамках реализации национальных проектов, в том числе «Экономика данных», выявлять «узкие места» и распределять ресурсы целенаправленно. Кроме того, на основе оцениваемых уровней цифрового благополучия могут быть построены классификации и типологии регионов, отражающие их специфику, взаимосвязанность трендов развития, что также может стать важным управленческим инструментом, в том числе с позиции федерального уровня. Регионы с высоким уровнем цифрового благополучия населения могут быть более привлекательными для инвестиций в IT-сферу, цифровую трансформацию образования, государственного управления, размещения высокотехнологичных производств, стимулирования инновационного развития и другим направлениям.

Перспективы продолжения исследования видятся в более подробном изучении проявления цифрового благополучия в различных сферах жизни человека, рассмотрении рисков субъект-средовых взаимодействий в цифровой среде.