Критерии и показатели эффективности размещения средств ФНБ в финансовые активы юридических лиц, реализующих самоокупаемые инфраструктурные проекты

Автор: Шкодинский С.В., Алаев А.А., Рыкова И.Н.

Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu

Рубрика: Теория и практика юридической науки

Статья в выпуске: 2 (43), 2016 года.

Бесплатный доступ

Отечественная инфраструктура находится в достаточно неблагоприятном состоянии. Для формирования экономического роста нового качества необходимо увеличение инвестиций в инфраструктуру. По оценкам Всемир- ного банка, общие расходы на инфраструктуру в России должны составлять не менее 4-5% ВВП в год. По качеству многих объектов общественной инфраструктуры Российская Федерация занимает низкие места относительно своего потенциала, роста и состояния экономики среди остальных стран мира. Необратимые процессы разру- шения инфраструктуры могут привести к снижению конкурентоспособности экономики. В современных условиях необходима мобилизация внутренних ресурсов, которые могут быть использованы для реализации инфраструктурных проектов. Учитывая целевое назначение, основным источником реализации долгосрочных инфраструктурных проектов могут быть средства Фонда национального благосостояния. В настоящее время значительной научно-методической проработки требуют такие вопросы, как обоснование механизмов размещения средств ФНБ; внедрение механизма рассмотрения проектов для реализации за счет средств ФНБ; внедрение мониторинга и контроля реализации инфраструктурного проекта; изменение подхода к оценке эффективности самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых за счет средств ФНБ. Именно последней компоненте и посвящена данная научная статья.

Фонд национального благосостояния, эффективность инфраструктурного проекта, финансовые активы, критерии, показатели, методы, стоимость, оценка

Короткий адрес: https://sciup.org/14119852

IDR: 14119852

Текст научной статьи Критерии и показатели эффективности размещения средств ФНБ в финансовые активы юридических лиц, реализующих самоокупаемые инфраструктурные проекты

З а годы высоких темпов экономического роста (2000–2008 гг.) в Российской Федерации не удалось принципиальным образом решить вопрос строительства новых объектов общественной инфраструктуры. Вне зависимости от темпов экономического роста, уровня экономического развития и величины нефтегазовых сверхдоходов реального роста обеспеченности общественной инфраструктурой не происходило. Рост российской экономики прошлых лет объяснялся исключительно притоком ресурсов из внешней среды за счет высоких цен на природные ресурсы. Однако посткризисный период, когда еще сохранялся высокий уровень цен на энергоресурсы, уже не давал столь высокого роста. Причина такого положения дел очевидна – модель экономического роста, основанная на высоких ценах на нефть, завершила свое существование.

Для формирования экономического роста нового качества необходимо увеличение инвестиций в инфраструктуру. Так, по некоторым оценкам, дополнительные инвестиции в инфраструктуру в размере 1% ВВП привели к созданию 3,4 млн новых рабочих мест в Индии и 1,3 млн в Бразилии [5]. Учитывая, что экономики указанных стран имеют определенные общие черты с Россией, то, соответственно, при сопоставимом объеме инвестиций может быть создано до 2% новых рабочих мест от экономически активного населения. Всемирный банк в своих исследованиях приходит к выводу, что рост инвестиций в инфраструктуру на 10% приводит к увеличению темпов экономического роста в долгосрочной перспективе на 1п.п. [6].

По качеству многих объектов общественной инфраструктуры Российская Федерация занимает низкие места относительно своего потенциала роста и объема экономики среди остальных стран мира. По качеству автомобильных дорог Россия занимает 124-е место в мире, уступая таким странам, как Египет, Коста-Рика, Камерун, Непал и т.д. Лучше всего ситуация сложилась в сфере железнодорожной инфраструктуры (26 из 144 мест). В краткосрочной перспективе снижение капитальных расходов в инфраструктуру не является критичным, поскольку снижение расходов при условии последующего их возобновления на прежнем уровне не оказывает существенного влияния на состояние из-за ее инертности, что в том числе позволяет использовать некоторые объекты инфраструктуры, построенные еще в советское время. В долгосрочной же перспективе происходят необратимые процессы разрушения инфраструктуры, что по той же причине инертности приводит к увеличению отставания и снижению конкурентоспособности экономики, а также к отставанию роста экономики в случае резкого увеличения инвестиций. В ситуации отсутствия роста экономики может последовать и снижение инвестиций в инфраструктуру [1, с. 19].

Для изменения ситуации в российской экономике необходима мобилизация внутренних ресурсов, которые могут быть использованы для реализации инфраструктурных проектов. В качестве таких источников могут выступать средства институциональных инвесторов, таких как пенсионные фонды (совокупный объем пенсионных накоплений составляет 3,6 трлн руб. (4,9% ВВП), из них 1,9 трлн руб. находятся под управлением Внешэкономбанка, а 1,7 трлн руб. – в негосударственных пенсионных фондах) и суверенные фонды, такие как Резервный фонд (4,6 трлн руб. (6,4% ВВП)) и Фонд национального благосостояния (4,9 трлн руб. (6,75 ВВП)). Учитывая целевое назначение, основным источником реализации долгосрочных инфраструктурных проектов могут быть средства Фонда национального благосостояния.

В то же время важное значение приобретает научное обоснование подходов к разработке методики определения эффективности размещения средств ФНБ в финансовые активы юридических лиц, реализующих самоокупаемые инфраструктурные проекты и разработки соответствующей методики, которая учитывала бы совокупную эффективность инфраструктурных проектов, включая оценку социальноэкономических эффектов; систему мониторинга и контроля реализации инфраструктурных проектов; оценку рисков реализации проектов.

Отметим, что выбор критериев и показателей должен основываться на использовании российского опыта и действующей нормативной правовой базы, регламентирующей вопросы оценки эффективности проектов, в том числе:

-

1) Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов от 21 июня 1999 г. № ВК 477;

-

2) Приказа Минэкономразвития РФ от 24 февраля 2009 г. № 58 «Об утверждении Методики оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения»;

-

3) Приказа Минрегиона РФ от 30 октября 2009 г. № 493 «Об утверждении Методики расчета показателей и применения критериев эффективности региональных инвестиционных проектов, претендующих на получение государственной поддержки за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации»;

-

4) Постановления Правительства РФ от 14 декабря 2010 г. № 1016 «Об утверждении Правил отбора инвестиционных проектов и принципалов для предоставления государственных гарантий Российской Федерации по кредитам либо облигационным займам, привлекаемым на осуществление инвестиционных проектов»;

-

5) Постановления Правительства РФ от 3 ноября 2012 г. № 1142 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»;

-

6) Распоряжения Правительства РФ от 10 апреля 2014 г. № 570-р «Об утверждении перечней показателей оценки эффективности деятельности и методик определения целевых значений показателей оценки эффективности деятельности руководителей органов исполнительной власти по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности (до 2018 года)»;

-

7) методических документов, принятых на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;

-

8) иных норм бюджетного и налогового регулирования, затрагивающих вопросы осуществления инвестиционной деятельности на территории Российской Федерации.

Единые методологические подходы в рассматриваемой проблематике должны базироваться на:

-

– качественных и количественных критериях эффективности размещения средств ФНБ в финансовые активы юридических лиц, реализующих самоокупаемые инфраструктурные проекты;

– системе показателей эффективности размещения средств ФНБ в финансовые активы юридических лиц, реализующих самоокупаемые инфраструктурные проекты.

Отметим, что оценка эффективности размещения средств ФНБ в финансовые активы юридических лиц, реализующих самоокупаемые инфраструктурные проекты, осуществляется по следующим этапам:

– оценка эффективности реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта;

– оценка сравнительной финансовой эффективности самоокупаемого инфраструктурного проекта.

Для проведения наиболее объективной оценки, учитывающей совокупность различных факторов, влияющих на итоговую реализацию проекта, в том числе возможных рисков в зависимости от выбранной финансовой схемы, включая учет отраслевых особенностей, оценка двух указанных этапов должна основываться на использовании как качественных, так и количественных критериев.

Использование данных критериев должно носить взаимодополняющий характер. Соответственно, показатели количественных критериев не должны интерпретироваться в отрыве от параметров качественных критериев. В случае возникновения ситуации достижения предельных числовых показателей по нескольким инфраструктурным проектам выбор (если существуют бюджетные ограничения и/или невозможность реализовать несколько проектов) должен делаться в пользу того проекта, реализация которого позволит обеспечивать население более качественными услугами (определяется сравнительным методом).

В случае возникновения высокой неопределенности результатов, полученных в ходе проведения расчетов по количественным критериям или слишком высокой чувствительности относительно заданных переменных, большее значение должно быть сделано в пользу качественных критериев с целью снижения проблем чувствительности и неопределенности, которые получаются по итогам проведения расчетов показателей количественных критериев.

На первом этапе оценки эффективности реализации инфраструктурного проекта могут быть использованы следующие качественные критерии :

– наличие четко сформулированной цели инфраструктурного проекта с определением количественных показателей результатов его осуществления;

– наличие социально-экономических эффектов (соответствие цели инфраструктурного проекта приоритетам и целям, определенным в прогнозах и программных документах социально-экономической направленности, концепциях и стратегиях развития на среднесрочный и долгосрочный периоды);

– наличие комплексного подхода к решению конкретной проблемы в рамках реализации инфраструктурного проекта во взаимосвязи с различными программными мероприятиями;

– необходимость строительства (реконструкции и технического перевооружения) объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инфраструктурного проекта, в связи с осуществлением соответствующими государственными и муниципальными органами полномочий, отнесенных к предмету их ведения;

– отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), произведенных на определенной территории;

– наличие обоснования необходимости реализации инфраструктурного проекта с привлечением средств бюджетной системы Российской Федерации.

На первом этапе для оценки эффективности инфраструктурного проекта используются такие количественные критерии , как:

– финансовая эффективность;

– социальная эффективность;

– экономическая эффективность;

– бюджетная эффективность.

Показатели эффективности размещения средств ФНБ в финансовые активы юридических лиц, реализующих самоокупаемые инфраструктурные проекты, рассчитываются только на первом этапе оценки эффективности инфраструктурного проекта указанных выше количественных критериев.

На втором этапе (оценка сравнительной финансовой эффективности) оценка эффективности проекта основывается на использовании таких качественных критериев , как:

– сравнение опыта реализации аналогичных инфраструктурных проектов в Российской Федерации и зарубежных странах;

– сравнение возможных обязательств участников, реализующих инфраструктурный проект;

– анализ механизмов, источников и объемов финансового обеспечения проекта реализации проектов с участием средств ФНБ;

– категории предполагаемых рисков реализации проекта;

– порядок компенсации расходов участников, реализующих проект, при его прекращении.

На втором этапе используется один количественный критерий – финансовая эффективность (осуществляется проверка необходимости использования бюджетных средств для реализации инфраструктурных проектов, в том числе за счет средств ФНБ), с учетом вероятности возникновения различных категорий рисков.

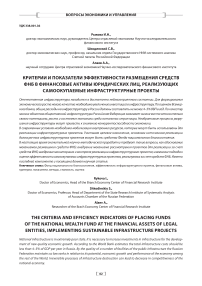

Укрупненно схема определения эффективности размещения средств ФНБ в финансовые активы юридических лиц, реализуемых самоокупаемые инфраструктурные проекты, может быть представлена так (рис. 1):

Для определения эффективности размещения средств ФНБ в финансовые активы юридических лиц,

Источник: составлено авторами.

Рис. 1. Подход к разработке методики определения эффективности размещения средств ФНБ в финансовые активы юридических лиц, реализуемых самоокупаемые инфраструктурные проекты реализуемых самоокупаемые инфраструктурные проекты, необходимо осуществить процедуру в соответствии со следующими этапами.

-

1) Определение общественной значимости проекта. На данном этапе определяется значимость проекта с позиции возможности оказания воздействия на качество жизни общества, проживающего на определенной территории. Проводится проверка соответствия цели инфраструктурного проекта приоритетам и целям, определенным в прогнозах и программных документах социально-экономической направленности, концепциях и стратегиях развития на среднесрочный и долгосрочный периоды. Проверка данного условия является основополагающей. В зависимости от результатов выполнения данного условия будет зависеть возможность дальнейшей реализации инфраструктурного проекта. В случае если проект признается общественно не значимым, то его реализация возможна только за счет средств частного инвестора, который будет его реализовывать самостоятельно только в случае наличия коммерческой значимости и отсутствия правовых ограничений. В противном случае проект не сможет быть реализован.

-

2) Определение социальной и экономической эффективности. Вначале осуществляется проведение расчета социальной эффективности в соответствии с методикой определения эффективности размещения средств ФНБ в финансовые активы юридических лиц, реализующих самоокупаемые инфраструктурные проекты. Далее осуществляется расчет экономической эффективности. Важно, чтобы социальная и экономическая эффективность рассчитывалась уполномоченными лицами для максимального снижения субъективного фактора. В зависимости от результатов полученной оценки будет зависеть возможность дальнейшей реализации проекта за счет средств ФНБ. В случае отсутствия необходимой социально-экономической эффективности принимается решение об отказе от проекта. При наличии положи-

- тельной социально-экономической эффективности власти рекомендуется продолжить реализацию инфраструктурного проекта.

-

3) Определение финансовой эффективности Данная эффективность определяется на основе системы финансовых показателей методики определения эффективности размещения средств ФНБ в финансовые активы юридических лиц, реализующих самоокупаемые инфраструктурные проекты.

Отметим также, что оценка инфраструктурного проекта должна осуществляться с позиции коммерческой цели и интересов для каждого из участников его реализации (органа власти и юридического лица). Коммерческая эффективность означает также, что проект эффективен с позиции бюджетной эффективности. В случае отсутствия коммерческой эффективности определяется возможность предоставления дополнительной государственной поддержки (окончательное решение принимается Правительством РФ). Если при предоставлении государственной поддержки реализация инфраструктурного проекта позволит обеспечить необходимую бюджетную эффективность, то проект продолжает реализовываться (с учетом данных корректировок). В случае если государственная поддержка не может быть предоставлена либо в случае ее предоставления не сможет быть обеспечена необходимая бюджетная эффективность, то проект не подлежит дальнейшей реализации.

В заключение подчеркнем, что социально-экономические эффекты от реализованного инфраструктурного проекта в 3–5 раз могут превышать доходы, полученные непосредственно от его эксплуатации. В связи с этим подход к оценке эффективности инфраструктурных проектов должен отличаться от подходов, применяемых к инвестиционным проектам, где в основе лежит оценка коммерческой эффективности. В этой связи дальнейшей научной проработки требуют подходы, которые учитывают совокупную эффективность реализуемых инфраструктурных проектов.

Список литературы Критерии и показатели эффективности размещения средств ФНБ в финансовые активы юридических лиц, реализующих самоокупаемые инфраструктурные проекты

- Алаев А. Проектные облигации как ключевой механизм развития общественной инфраструктуры // Рынок ценных бумаг. - М., 2015.

- Гулакова О.И. Теоретико-методологические основы измерения общественного эффекта инфраструктурных проектов // Вестник НГУ. Серия: Социально-экономические науки. - 2012. - Т. 12. - Вып. 4. - 157 c.

- Инфраструктура России. Большому кораблю - большое плавание. Официальный сайт ОАО «Газпромбанк» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.gazprombank.ru

- Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (утверждены совместно Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике 21 июня 1999 г. № ВК 477). - М.: изд-во «Экономика», 2000.

- Официальный сайт международной консалтинговой компании McKinsey&Company [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.mckinsey.com

- Официальный сайт Всемирного банка [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.worldbank.org

- Финансирование создания и модернизации инфраструктурных объектов транспорта и коммунального хозяйства / под ред. Жана-Ива Перро и Готье Шателю. - Изд-во Франц. нац. ин-та мостов и дорог, 2002. - 585 с.