Критерии мониторинга как эффективный инструмент повышения конкурентоспособности отечественного образования

Автор: Зернов Владимир Алексеевич

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Эффективность образования

Статья в выпуске: 7, 2013 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/148320785

IDR: 148320785 | УДК: 37:378

Текст статьи Критерии мониторинга как эффективный инструмент повышения конкурентоспособности отечественного образования

Основная задача отечественной высшей школы в современный период – повышение ее конкурентоспособности на мировой арене, усиление роли образования в научно-инновационном развитии страны и существенное увеличение вклада инноваций в рост экономики. Образование пока еще не стало катализатором развития экономики страны, вклад инноваций в рост российской экономики крайне низок, хотя в мире каждая четвертая инновация «родом» из России (табл. 1).

Одна из основных причин, которая привела к такой ситуации, – отсутствие мотивации к достижению конкурентоспособных результатов [5]. Главное – мотивировать вузы и конкретных исследователей на достижение высоких, конкурентоспособных на мировом уровне резуль- татов. Чтобы раскрыть потенциал высшей школы, необходима мотивация как коллектива, так и конкретных исследователей.

Но какие критерии для этого следует выбрать? В идеальном варианте критерии оценки вузов и конкретных исследователей должны соотноситься с критериями кластеров постиндустриальной экономики. Поскольку мы провозгласили курс на инновационное развитие, а наша страна вкладывает в это довольно большие ресурсы (например, Сколково, Роснанотех, конкурсная поддержка вузов), то и критерии оценки вузов и научно-исследовательских институтов должны отвечать критериям научно-инновационного развития. Конечно же, первое, что приходит в голову, руководствуясь мировой практикой и здравым смыс- лом, это показатели наиболее популярных мировых рейтингов.

Увеличение финансирования без четкого определения поставленных целей и путей их достижения вряд ли даcт ожидаемые результаты – повышение конкурентоспособности отечественного образования, вхождение не менее пяти отечественных вузов в первую сотню популярных мировых рейтингов, как это предусматривает указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки».

В этом документе не говорится, о каких рейтингах идет речь. Действительность такова, что наиболее успешно отечественные вузы представлены в рейтинге «QS», хотя даже в этом рейтинге

ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ ЗЕРНОВ доктор технических наук, профессор, проректор Российского нового университета, председатель совета Ассоциации негосударственных вузов России. Сфера научных интересов: биофизика, менеджмент в образовании, социально-экономические проблемы развития высшей школы. Автор более 200 научных трудов

мы уступаем многим европейским странам и уже сравнялись с постсоветскими республиками и странами, входившими в состав Российской империи.

Несмотря на существенное увеличение финансовых вложений в развитие инновационного сектора экономики, образование в нашей стране еще не рассматривается как катализатор инновационного роста [4]. Критерии оценки вузов при проведении как их аккредитации, так и мониторинга не учитывают вклад вузов в рост инновационной составляющей экономики (табл. 2–4) [1].

Сейчас для нас крайне важно понять, насколько отечественные вузы конкурентоспособны на мировой арене? В чем мы проигрываем и в чем наша сила? От этого будет зависеть, на каком направлении сосредоточить свои усилия. Как отмечает Н.В. Андриянова, менее двадцати лет назад, когда только зарождались мировые рейтинги, многие эксперты не менее 10% в топовой сотне отводили российским вузам [1]. В феврале 2013 года на презентации проекта «Эксперт» автор настоящей статьи совместно с В.А. Садовничим вспомнил ту сессию, на которой обсуждались перспективы мировых рейтингов. Только один эксперт указал, что в топовой части мировых рейтингов будет около 10% российских вузов, а все остальные предсказывали больше десяти. Но современная действительность оказалась для нас гораздо печальнее.

Что же произошло? Почему отечественные вузы потеряли свои позиции в мировых рейтингах? По сути это означает, что наша система образования стала неконкурентоспособной.

Эта тема уже многократно обсуждалась, приведу только некоторые причины, которые привели к такому результату. Первая – отсутствие реальной конкурентной среды в образовании. Вторая – оценка вузов идет не столько по четким и ясным критериям, сколько по решению комиссий, основанному на субъективных мнениях их членов. Иначе сложно объяснить, почему победители конкурса инновационных вузов спустя короткое время оказались в списке учебных заведений с признаками неэффективности. И министерство, которое объявляло их лучшими, уже не знает, что с этими университетами теперь делать. Третья – критерии оценки вузов внутри страны кардинально расходятся с мировыми трендами, вуз должен отчитываться не только и не столько по количеству освоенных ресурсов, но и выдавать определенный, конкурентоспособный на мировом уровне результат. Кстати, как и раньше об этом говорилось, «наши здесь» и «наши там» не всегда понимают друг друга, потому что «наши здесь» говорят об освоенных ресурсах, а для «наших там», как и во всем мире, на первом месте полученный результат [6].

ЧЕМ УЧЕНЫЕ-ВЫХОДЦЫ ИЗ РОССИИ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ?

Это мировая практика, когда любая организация оценивается не только и не столько по затратам, а по достигнутому результату. Такая практика была и в СССР, именно поэтому великий и могучий Союз добился таких грандиозных успехов.

Таблица 1

Вклад инновационной составляющей в рост экономики в отдельных группах стран, %

|

ОЭСР |

60–90% |

|

Юго-Восточная Азия |

40–95% |

|

США |

60–70% |

|

БРИКС |

5–50% |

|

Россия |

5–7% |

Таблица 2

Критерии оценки мировых унивеситетов рейтингами «ОS» и THE-THOMSON (2010)

|

QS, % |

THE, % |

|

|

Образовательная деятельность |

20 |

30 |

|

Научно исследовательская деятельность |

20 |

32,5 |

|

Интернационализация |

10 |

5 |

|

Передача знаний, инновационная деятельность |

– |

2,5 |

|

Репутация в профессиональной среде |

10 |

– |

Таблица 3

Позиции российских вузов в международных рейтингах на 2012–2013 годы

|

Вуз |

Место |

|

Academic Ranking of World Universities (Шанхайский рейтинг), раздел World тop-500 Universities |

|

|

МГУ |

80 |

|

СПбГУ |

401–500 |

|

Times Higher Education World University Rankings, раздел Top 400 Universities |

|

|

МГУ |

50 |

|

ОS World University Rankings, раздел тop-700 Universities |

|

|

МГУ |

116 |

|

СПбГУ |

253 |

|

МГТУ |

352 |

|

МГИМО |

367 |

|

НГУ |

371 |

|

УрФУ |

451–500 |

|

НИУ ВШЭ, РУДН |

501–550 |

|

РУДН |

501–550 |

|

ТГУ |

551–600 |

|

ДВФУ |

601+ |

|

КФУ |

601+ |

|

ННГУ |

601+ |

|

РЭА им. Г.В. Плеханова |

601+ |

|

ТПУ |

601+ |

Таблица 4

Количество европейских вузов, представленных в рейтинге «OS»

|

Австрия |

33 |

|

Дания |

18 |

|

Франция |

~324 |

|

Греция |

21 |

|

Ирландия |

20 |

|

Италия |

83 |

|

Норвегия |

21 |

|

Россия |

59 |

|

Швеция |

41 |

|

Турция |

50 |

|

Бельгия |

26 |

|

Финляндия |

25 |

|

Германия |

129 |

|

Венгрия |

15 |

|

Исландия |

2 |

|

Нидерланды |

37 |

|

Португалия |

19 |

|

Испания |

89 |

|

Швейцария |

51 |

|

Великобритания |

~186 |

|

Япония |

124 |

|

Тайвань |

40 |

|

США |

402 |

|

Австралия |

41 |

Какими же должны быть составляющие этого рейтинга? При оценке качества образовательного процесса всегда учитывается процентное отношение кандидатов и докторов наук. Это, конечно, необходимо, но целесообразно учитывать только тех из них, кто ведет активную научноисследовательскую деятельность. Этот показатель легко и четко измеряется – индекс Хирша должен быть отличен от нулевых показателей. Публикации наших исследователей должны быть не только в отечественных журналах, но и в наиболее цитируемых мировых изданиях. А публикации вузов, желающих попасть в число национальных исследовательских университетов и получать государственную поддержку для повышения конкурентоспособности отечественного образования, – в журналах Nature u Science.

Это мировая практика. Примеров здесь можно привести много, но я остановлюсь только на двух.

Пример первый – Китай. Выход китайской науки и образования на передовые позиции в мире обусловлен прежде всего тем, что лидеры среди китайских вузов определяются по четким и ясным критериям, безотносительно к учредительству и формам собственности. Главное условие – вуз должен быть кластером постиндустриальной экономики региона или отрасли. Если есть серьезные достижения, то будут и престижные публикации. Хотя можно утверждать и обратное: фундаментальные публикации в ведущих мировых журналах способствуют достижению больших высот, в том числе и вхождению в самые престижные мировые рейтинги. Необходимым условием являются публикации в журналах с импакт-фактором > 10 * 15.

Пример второй – визит в Японию делегации Российского Союза ректоров в годовщину трагедии Фукусимы и проведения конференции российских и японских ученых. Университет Тохоку (негосударственный) уже много лет

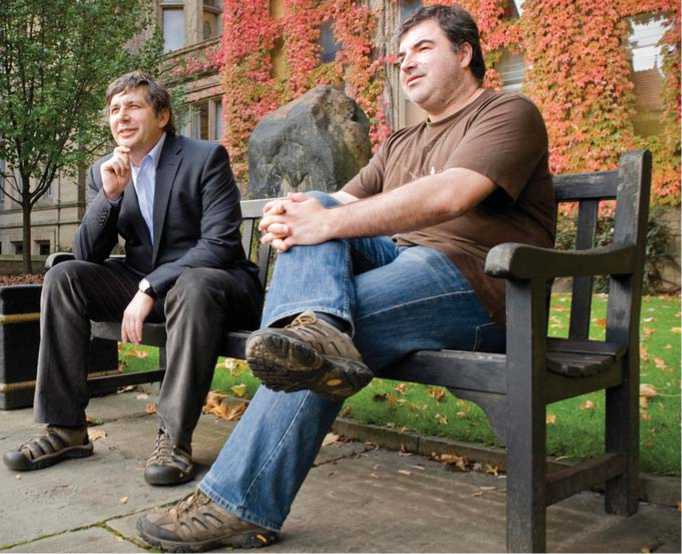

Выпускники Московского физико-технического института (государственного университета) Андрей Гейм и Константин Новосёлов, работающие в Манчестерском центре междисциплинарных исследований и нанотехнологий, получили Нобелевскую премию по физике за открытие сверхтонкой материи – графена

входит в топовую часть всех авторитетных международных рейтингов. Японцы демонстрируют гостям четыре своих лучших лабораторий, три из которых возглавляют ученые из России. Критерии успешности деятельности лабораторий свелись к публикациям в журналах с импакт-фактором выше десяти. Тогда нужна была одна публикация в журнале Nature за три года, а если импакт-фактор < 2 * 3, то не менее десяти. Если вуз не имеет таких публикаций, то рассчитывать на государственную поддержку, аналогичную нашей программе развития национальных исследовательских университетов, не приходится.

При оценке деятельности вузов инновационные показатели необходимо ввести в оценку их деятельности, хотим мы этого или нет. Об этом четко сказано в статье Е.В.Лобановой и Г.А. Шабанова «Становление вузов как центров инноваций» [8]. «С созданием федеральных, исследовательских университетов, усилением инновационной составляющей в

Таблица 5

Предложения по критериям оценки

|

Ин-сти-тут |

Академия |

Университет |

Исследователь-скиеуниверси-теты |

Федераль-ныеунивер-ситеты |

МГУ, СПбГУ |

Критерии вхождения в исследовательские, федеральные университеты |

|

|

Научные открытия в год на 500 чел. ППС |

1 за 2–3 года |

1–2 |

3–4 |

4–5 |

|||

|

Патенты, поддерживаемые в год на 50 чел. ППС |

5 |

10–20 |

40–50 |

80–100 |

120–150 |

10–20 |

|

|

Патенты, получаемы в год на 500 чел.ППС |

2–3 |

3–4 |

5 |

10 |

20 |

3–5 |

|

|

Научные школы мирового уровня, ИндексХирша — первые сотни |

1 |

2-3 |

4–5 |

7–0 |

15–20 |

2–3 |

|

|

Позиция в мировых рейтингах |

Первые тысячи по версии Webometrics через 5 лет |

Вхождение в Топ-500 вузов мира (Показатели Шанхайского рейтинга) |

Вхождение в Топ- 200 вузов мира |

Вхождение в Топ-100 вузов мира |

«Скамья запасных» по Шанхайскому рейтингу |

||

|

Публикации в журналах с impact-factor больше 3–5 |

3–5 |

3–5 |

3–5 |

Более 10 |

Более 10 |

Более 10 |

Более 5 |

|

Публикации в Nature & Science |

За 3–5 лет |

За 2–3 года |

Ежегодно |

||||

|

Учебные пособия, изданные в ОЭСР и др. развитых странах |

1 |

3 |

10 |

10 |

20–50 |

5 |

деятельности классических университетов остро встает вопрос об объективной оценке вузовских инноваций. Задача усложняется тем, что пока не разработаны критерии, механизм и инструментарий такой оценки».

Отсутствие определенности в критериях и показателях оценки вузовских инноваций, на наш взгляд, является одной из причин того, что в высших учебных заведениях появилось огромное количество псевдоинноваций, которые не только не способствуют повышению качества образовательного процесса, но и существенно снижают уровень содержания учебных дисциплин, увеличивают материальные затраты, ведут к существенным перегрузкам преподавателей и студентов. Поэтому при выработке критериев необходимо исходить из целей, задач, особенностей и статуса вуза.

Конечно же, говоря о критериях проведения мониторинга, нельзя не учитывать и то, в какой степени вуз пользуется ресурсной поддержкой со стороны государства. После проведения мониторин- га выяснилось, что у нас есть целый ряд университетов (туда вошли и вузы культуры, искусства, педагогические и архитектурные и др.), которых нельзя учитывать по общим критериям, поскольку они пользуются гораздо меньшей финансовой поддержкой и являются узкопрофильными. Хочется отметить, что негосударственные вузы вообще не получают бюджетных средств на научные исследования, но их все равно отнесли к категории близкой к государственным, стабильно получающим солидное финансирование, и оценивали по тем же показателям, что, конечно же, не является логичным.

Многие эксперты, в том числе руководители национальных исследовательских и федеральных университетов, отмечают, как, например, М.А. Боровская, что критерии оценки федеральных и национальных исследовательских вузов должны отличаться от критериев оценки других высших учебных заведений, поскольку государство в развитие этих вузов вкладывает несравнимо большие финансовые ресурсы [2]. С этим невозможно не согласиться, так как это общемировая практика. На проводившейся в конце апреля 2013 года Национальным фондом подготовки кадров конференции, многие эксперты (как отечественные, так и иностранные) отмечали необходимость применения различных критериев оценки вузов, получающих различное финансирование (табл. 5).

Очень остро стоит вопрос определения претендентов на получение статуса национального исследовательского университета. В нашей стране эта проблема определяется решением комиссии. То, что это явно неудачно, говорит хотя бы тот факт, что ни один из наших национальных исследовательских университетов не входит в Шанхайский рейтинг и только очень немногие удовлетворяют хотя бы части его критериев. Мировая практика и практика наиболее развитых государств говорит о том, что присвоение статуса научно-исследовательского университета целесообразно после того, как вуз удовлетворит

Таблица 6

Показатели Шанхайского рейтинга

|

Показатель |

Содержание |

|

Alumni |

Общее число выпускников вуза, получивших Нобелевскую премию или медаль Филдса. Вес = 0,1 |

|

Award |

Общее число работников данного вуза, получивших Нобелевскую премию по физике, химии, медицине или экономике, или медаль Филдса по математике. Вес = 0,2 |

|

Hid |

Численность часто цитируемых исследователей, работающих в 21 предметной области наук о жизни, медицины, физики, инженерного дела и социальных наук. (Наукометрическая система Thomson-Reuters WoS). Вес = 0,2 |

|

N&S |

Количество статей, опубликованных в журналах Nature и Science за последние пять лет. Вес = 0,2 |

|

SCI |

Общее число статей, вошедших в индексы научной цитируемости SCIE и SSCI в предыдущем году. Вес = 0,2 |

|

Size |

Результат деления суммы баллов по предыдущим пяти показателям на число эквивалентов полной ставки (FTE) |

хотя бы части требований Шанхайского рейтинга (табл. 6). В нашем случае это – международные патенты, высокоцитируемые научные публикации в ведущих мировых журналах. Кстати, отечественных вузов, имеющих публикации в журналах Nature и Science, меньше 10, а вузов, особо обласканных финансово, во много раз больше.

Недавно в своей статье ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова В.А. Садовничий также сказал, что для наших вузов наиболее важный рейтинг – Шанхайский, поскольку он оценивает эффективность вуза как структуру по генерированию новых знаний и как структуру, которая оказывает наибольшее влияние на инновационную составляющую развития экономики. Его критерии измеряются четко и ясно, и они не подвержены влиянию экспертов [7]. Из этого следует простое предложение: взять те вузы, которые больше всего соответствуют критериям этого рейтинга, и именно из них отбирать кандидатов для поддержки, так как именно они имеют наибольшие шансы попасть в топовые части мировых рейтингов.

Самое главное по критериям мониторинга – позиционирование российских вузов как конкурентоспособных в наиболее популярных в мировых рейтингах. Постольку в мировых рейтингах 2/3

критериев отводятся к генерированию знаний, то эффективность научно-инновационного процесса должна быть на первом месте, что обусловлено публикациями в ведущих журналах мира с импакт-фактором больше 3–5. Отдельно нужно учитывать публикации в журналах Nature и Science с импакт-фактором выше 15–20, индексы Хирша ведущих научных школ, количество научных школ, качество их деятельности и какую продукцию они выдают.

Вузам необходимо начинать позиционировать себя как в мировых, так и отечественных рейтингах. К примеру, многие позиции рейтинга, составленного «Экспертом РА», схожи с международными. Но позиции отечественного рейтинга, с одной стороны, нацеливают вузы на конкретные научно-инновационные показатели, а с другой – учитывают российскую специфику. Так, например, доля общего дохода вуза, поступающего от инновационной деятельности, крайне важна для реального развития инновационной активности высшего учебного заведения. Не нужно забывать и про доход от эндаумент фондов и недвижимости, что также вносит вклад в развитие университетов, делает их более автономными, стимулирует на повышение эффективности их деятельности.

При проведении мониторинга необходимо учитывать качество контента вузовских интернет-ресурсов, удобство его использования, позиции официальных сайтов вузов в международных (например, Вебометрикс) и российских рейтингах (индекс цитирования Яндекса).

Учитывая специфику наших вузов, хотелось бы ввести такой показатель, как процент от инновационной деятельности и интеллектуальной собственности в общем бюджете вуза. Здесь можно учитывать и доход от экспорта интеллектуальной деятельности и инновационной продукции в другие страны мира.

Теперь о мониторинге и конкурентоспособности вузов. Насколько велики шансы наших отечественных вузов войти в топовою часть мировых рейтингов, т.е. доказать свою конкурентоспособность на мировом уровне? По мнению автора статьи, они достаточно высоки. В Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 не сказано, в каком из международных рейтингов в топовой части должны быть представлены пять отечественных вузов. Но необходимо мотивировать отечественные вузы по критериям как мониторинга, так и отбора вузов для участия в открытом конкурсе на предоставление государственной поддержки ведущим университетам. Для нашей страны это крайне важная задача.

Но давайте посмотрим, по каким критериям отбирались вузы в тех странах, которые еще вчера не претендовали на ближайшие топовые места, а сегодня уже являются мировыми лидерами. Эта проблема обсуждалась в конце апреля 2013 года в Национальном фонде подготовки кадров. Представители ведущих мировых рейтингов (IREGt, ORWU, QS, Th) четко отметили, что основное –это соответствие требований их рей- тингов показателям вузов, тем более что в основных рейтингах (например, ORWU) показатели достаточно долго не меняются (или вообще не меняются). Поэтому было бы целесообразно отбирать те вузы, которые в наибольшей степени соответствуют критериям рейтингов, а не вводить показатели, которым не соответствуют большая часть вузов – мировых лидеров (бюджетные места, расходы на научные исследования, средний балл цитируемости в Web of Science). Эти меры, а также конкурентная среда дали бы отечественным вузам реальный шанс войти в рейтинг ведущих вузов мира.

Введение таких критериев способствовало бы повышению конкурентоспособности наших вузов и выходу, как минимум, несколько десятков на скамейки запасных ведущих мировых рейтингов. Введение подобных критериев позволило многим странам, которые недавно считались менее развитыми, чем Россия, например, Польша, Тайвань, Республика Корея, добиться высоких результатов в мировых рейтингах. Такие критерии оценки вузов позволили бы им активизироваться и сделать мощные команды скамейки запасных в ведущих мировых рейтингах и даже войти в топовые части того же Шанхайского рейтинга гораздо раньше, чем вузам России.

В заключение хотелось бы внести следующие предложения по повышению эффективности мониторинга вузов:

– внутренние критерии оценки вузов при проведении мониторинга и критерии отбора конкурентоспособных в мире вузов должны коррелировать с критериями мировых рейтингов;

– нашей стране остро необходимо признаваемый в мире свой вариант рейтинга. Такие попытки мы делали практически одновременно с созданием Шанхай- ского рейтинга (ORWU), но зачем работы по нему были прекращены. Этот рейтинг был бы востребован как странами постсоветского пространства, так и рядом европейских, азиатских и южноамериканских стран. Главное, чтобы 5 критериев были четкими и легко верифицируемыми, а показатели рейтинга мотивировали вузы на рост научно-инновационной активности;

– отбор отечественных вузов для их государственной поддержки с целью увеличения конкурентоспособности на мировом уровне необходимо проводить по четким и ясным критериям, показывающим и уровень конкурентоспособных достижений и, главное, потенциал коллектива вуза, его научных школ. В этом плане публикации в журналах с высоким импакт-фактором (желательно Nature и Science) несравнимо важнее, чем количество бюджетных мест у вуза и другие бюджетные расходы;

– тренд развития отечественного образования должен соответствовать мировому, а не противоречить ему. Это прежде всего создание конкурентоспособной среды, поддержка вузов по достигнутым результатам, а не по форме учредительства. Решение по четким и ясным критериям, а не по субъективному решению той или иной комиссии.

В работе автора «Высшее образование: мировые тренды и российская действительность» приведены данные Международного банка реконструкции и развития по тенденциям вложения ресурсов в различные сектора системы образования в нашей стране и в мире. Наши тренды не только расходятся с мировыми, но и противоречат им. В этом тоже заключается одна из причин нашего отставания [3].

Критерии мониторинга эффективности деятельности вузов (как и критерии их отбора для повы- шения конкурентоспособности) должны коррелировать с ведущими показателями мировых рейтингов, а тренд развития отечественного образования должен соответствовать мировому.

При составлении критериев мониторинга наших вузов можно взять за основу показатели мировых рейтингов, но учесть нашу специфику, а также наиболее важные проблемы развития экономики (например, повышение вклада инновационной составляющей в рост экономики и увеличение автономии (в том числе и экономической) российских вузов).