Критерии нефтегазоносности карбонатных отложений среднеордовик-раннедевонского возраста в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции

Автор: Маракова И.А.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Перспективы нефтегазоносности и результаты ГРР

Статья в выпуске: 6, 2021 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время перспективы нефтегазоносности карбонатных отложений среднеордовик-раннедевонского возраста в Тимано-Печорской провинции слабо изучены и еще недооценены. В статье приведен анализ геолого-геофизического материала в соответствии с выделенными критериями нефтегазоносности отложений среднеордовик-раннедевонского возраста в пределах Хорейверской впадины (Большеземельский палеосвод), Варандей-Адзьвинской структурно-тектонической зоны (вал Сорокина) и Денисовской впадины (Лайско-Лодминское палеоподнятие). Выделены структурно-тектонические, литолого-фациальные, геохимические и гидрогеологические критерии нефтегазоносности рассматриваемых отложений. Основными факторами формирования коллекторских свойств в карбонатных отложениях среднеордовик-раннедевонского возраста являются: условия осадконакопления (литораль, сублитораль, лагуна, тектоника) и постседиментационные преобразования отложений (доломитизация, перекристаллизация, выщелачивание и трещинообразование). Нефтегазоматеринские отложения силура, нижнего девона прошли фазы нефтегазообразования. Высокий нефтегенерационный потенциал среднеордовик-нижнедевонских отложений, промышленные притоки нефти свидетельствуют о высоких перспективах этих отложений. Залежи открыты в отложениях силурийского и раннедевонского возраста. Они связаны с карбонатными отложениями, которые подверглись гипергенным процессам, что связано с длительным перерывом в осадконакоплении. По гидрогеологическому критерию рассматриваемые территории относятся к зонам с затрудненным водообменом. В заключение предлагается создать геологическую модель формирования среднеордовик-нижнедевонского комплекса и выделить перспективные объекты

Тимано-печорская нефтегазоносная провинция, перспективы нефтегазоносности, карбонатные отложения, ордовик, силур, девон, условия осадконакопления, нефтегазогенерационный потенциал

Короткий адрес: https://sciup.org/14128846

IDR: 14128846 | УДК: 553.98:552.54:551.733(470.1) | DOI: 10.31087/0016-7894-2021-6-37-46

Текст научной статьи Критерии нефтегазоносности карбонатных отложений среднеордовик-раннедевонского возраста в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции

Перспективы нефтегазоносности отложений среднеордовик-раннедевонского возраста оценивались в границах Хорейверской впадины (Боль-шеземельский палеосвод), Варандей-Адзьвинской структурно-тектонической зоны (вал Сорокина) и Денисовской впадины (Лайско-Лодминское палеоподнятие). Основной целью исследований было создание структурированного массива данных и обоснование перспектив нефтегазоносности изучаемых отложений.

Методы исследований

На основе анализа прямых свидетельств нефтегазоносности, структурно-тектонических, литолого-фациальных, геохимических и гидрогеологических критериев обоснованы перспективы нефтегазоносности слабоизученного комплекса отложений в пределах исследуемых территорий Ти-мано-Печорской провинции.

Результаты исследований

Изучением фундамента и структурных этажей осадочного чехла в разное время занимались Л.З. Аминов, М.Д. Белонин, В.И. Богацкий, Б.П. Богданов, В.А. Дедеев, В.Н. Макаревич, Н.И. Никонов, В.Б. Ростовщиков и др. [1, 2]. Исследования средне-ордовик-нижнедевонских отложений проводили А.И. Антошкина, Л.Т. Белякова, Л.П. Гмид, А.В. Мартынов, В.В. Меннер, А.А. Савельева, Н.Б. Рассказова, Н.В. Танинская, Л.Л. Шамсутдинова и др. [3–9]. Перспективы нефтегазоносности рассматриваемых отложений обоснованы по структурно-тектоническим, литолого-фациальным, геохимическим и гидрогеологическим критериям.

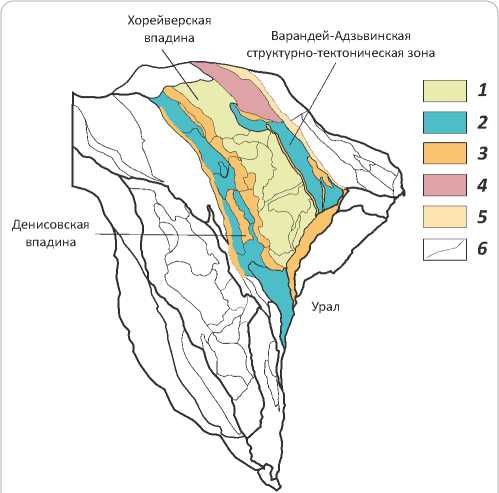

Начало среднеордовикского времени ознаменовалось возобновлением активных тектонических движений. В формировании среднеордовик-ниж-недевонского карбонатного нефтегазоносного комплекса основную роль сыграла рифтовая стадия развития и предверхнедевонский региональный перерыв в осадконакоплении, когда толщи ниж-недевон-силурийских отложений были выведены на поверхность и подверглись глубокому размыву, сопровождавшемуся интенсивными денудационными и эрозионными процессами с выщелачиванием и доломитизацией карбонатов [10]. Комплекс согласно залегает на терригенных отложениях раннеордовикского возраста. Перспективы нефтегазоносности комплекса связываются с Лайско-Лод-минским поднятием в Денисовской впадине, территорией Большеземельского свода Хорейвер-ской впадины, Варандей-Адзьвинской структурно-тектонической зоной и Верхнепечорской впадиной (рис. 1).

В среднеордовик-нижнедевонских отложениях открыто 26 месторождений. Большая часть нефтяных УВ сосредоточена в нижнедевонских отложениях и 35 % — в силурийских отложениях. В отложениях ордовикского возраста промышленных скоплений еще не обнаружено, скорее всего из-за отсутствия методики опоискования этих отложений.

Хорейверская впадина

Структурно-тектонические и литологофациальные критерии

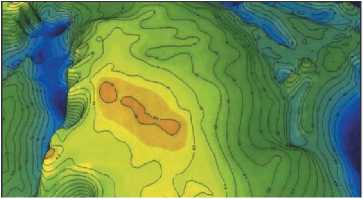

Основным структурным элементом Хорейвер-ской впадины является Большеземельский палеосвод. Фундамент Большеземельского мегаблока вскрыт скважинами Веякская-2, Восточная Харья-га-26, Среднемакарихинская-22, Западно-Хыль-чуюская-50. Свод и склоны мегаблока осложнены сетью разломов и малоамплитудных нарушений. Анализируя трехмерную модель фундамента Боль-шеземельского свода, можно предположить, что в среднеордовик-раннедевонский период происходило активное прогибание территории вдоль Вос-точно-Колвинского и Восточно-Хорейверского разломов (рис. 2).

Активность Большеземельского мегаблока предопределила разнообразный литологический состав, коллекторские свойства и генетические типы отложений. Образование среднеордовик-ниж-недевонского нефтегазоносного комплекса связано с трансгрессивными и регрессивными фазами осадконакопления, которые обусловлены эвстати-ческими колебаниями уровня моря.

В трансгрессивные фазы существовали суп-ралиторальные, литоральные и сублиторальные обстановки осадконакопления. Для регрессивных фаз осадконакопления характерны лагунные и литоральные обстановки осадконакопления. Начиная с середины позднего ордовика в краевой части шельфа начали формироваться рифовые постройки (200–400 м), которые в результате трансгрессии в лландоверийское время интенсивно разрушались. В пределах Большеземельского палеосвода накапливались водорослевые, детритовые и сгустко-во-иловые образования. Обширная регрессия в раннем силуре вызвала обмеление бассейна, тем самым предопределив резкую смену обстановок осадконакопления. В регрессивную фазу накапливались глинисто-сульфатно-карбонатные отложения в закрытых и полузакрытых водоемах. Ариди-зация климата вызвала формирование крупного барьерного рифа на краю шельфа и других построек. Трансгрессия в позднем силуре характеризуется интенсивным разрушением органогенных построек. В раннедевонское время площадь морского бассейна сокращалась. Регрессия достигла своего максимума в пражско-эмсское время. В этот период накапливались глинисто-карбонатные отложения. В пределах приподнятого Большеземельского палеосвода до конца тиманского времени продолжалось гипергенное преобразование силур-нижне-девонских карбонатных массивов. Таким образом, тектонофациальные процессы способствовали образованию вторичных, сложнопостроенных коллекторов порово-трещинно-кавернового типа. Последующая трансгрессия способствовала фор-

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Рис. 1. Фрагмент карты тектонического и нефтегазогеологического районирования (Маракова И.А. по данным ООО «ТП НИЦ»)

Fig. 1. Fragment of the scheme of tectonic and geopetroleum zoning

(Marakova I.A. according to TP NITs data)

1 — жесткие блоки фундамента; 2 — авлакогены; 3 — инверсионные валы в пределах зон развития авлакогенов;

4 — передовые прогибы; 5 — складчато-надвиговые зоны;

6 — границы тектонических элементов

-

1 — rigid block of the Basement; 2 — aulacogen; 3 — inversion swell within the zone of aulacogen development;

-

4 — foredeep; 5 — fold and thrust zone; 6 — boundaries of tectonic elements

мированию над такими коллекторами надежной тиманско-саргаевской покрышки, представленной глинистыми отложениями мощностью до 100 м [10].

Ярким примером высоких перспектив нефтегазоносности среднеордовик-нижнедевонско-го нефтегазоносного комплекса являются условия формирования коллекторов месторождения им. Р. Требса. По результатам исследований установлено, что в ходе предсреднедевонских деформаций интенсивное выщелачивание продуктивных карбонатных отложений, трещинообразование вблизи поверхности несогласия привели к появлению в карбонатном коллекторе вторичной пу-стотности кавернового и трещинного типов, часть которой была залечена глинистым материалом, принесенным в процессе позднедевонской морской трансгрессии [11]. Следует подчеркнуть, что циклические процессы отражаются и в современной геологической модели месторождения им. А. Титова.

Геохимические критерии

Нефтегазоматеринские породы прошли главные зоны нефтегазообразования. Высокий нефтегенерационный потенциал среднеордовик-нижне-девонского комплекса позволяет прогнозировать заполнение ловушек нефтью и рассматривать их как

Рис. 2. Трехмерная структурно-морфологическая модель фундамента Хорейверской впадины (Юдин М.Д., 2007)

Fig. 2. Three-dimensional structural and morphological model of the Khoreiversky Depression Basement (Yudin M.D., 2007)

H, км объекты для постановки глубокого бурения. Нефтематеринские породы представлены карбонатно-глинистыми отложениями. В доверхнедевонское время нефтематеринские породы начали интенсивно погружаться, в позднедевонское время — вошли в главную фазу нефтегазообразования. К пермскому времени термобарические и тектонодинамические процессы усилили процессы нефтегазообразования.

Гидрогеологические критерии

Воды нефтегазоносных комплексов хлорид-но-натриевые, рассолы с минерализацией от 100 мг/л.

Имеются и прямые свидетельства нефтегазоносности. На территории Хорейверской впадины в среднеордовик-нижнедевонском нефтегазоносном комплексе открыто пять нефтяных месторождений — Западно-Сандивейское, Колвинское, им. А. Титова, им. Р. Требса, Шорсандивейское.

На Западно-Сандивейской площади установлена залежь в нижнесилурийских отложениях. Тип залежи — массивная, сводовая, имеет двухкупольное строение. Коллекторами являются доломиты со сложной структурой порового пространства. Нефть легкая, парафинистая, малосмолистая, сернистая.

На Колвинском месторождении выявлена залежь нефти в отложениях раннедевонского возраста. Тип залежи — пластовая, литологически и стратиграфически экранированная. Коллекторами являются доломиты с прослоями мергелей. Тип коллектора — трещинно-каверново-поровый. Нефть тяжелая, высокопарафинистая, смолистая, сернистая.

На месторождении им. Р. Требса также установлены три залежи нефти в отложениях раннедевонского возраста. Самая крупная залежь D 1 -II — пластовая, стратиграфически и тектонически экранированная. Тип коллектора — трещин-но-каверновый. Нефть легкая, малосернистая, парафинистая.

На месторождении им. А. Титова выявлено три залежи нефти в отложениях раннедевонского возраста. Залежи пластовые сводовые. Коллекторы — слабо-

40 OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION известковистые, реликтово-органогенные доломиты. Покрышка — карбонатно-глинистые отложения позднедевонского возраста. Нефти легкие, средние по плотности, высокопарафинистые.

Залежь в нижнем силуре открыта на Шорсанди-вейской площади. Тип залежи — массивная, сводовая. Коллекторами являются доломиты. Тип коллектора — трещинно-каверново-поровый. Нефть легкая, малосернистая, парафинистая, малосмолистая.

Варандей-Адзьвинская структурно-тектоническая зона и Арктический шельф

Структурно-тектонические и литологофациальные критерии

Тектонические напряжения со стороны Урала и Пай-Хоя, вызвавшие активные тектонические движения в современной Варандей-Адзьвинской структурно-тектонической зоне, предопределили ее сложное строение. Краевые части зоны отличаются максимальной дислоцированностью. Все положительные вытянутые платформенные структуры разбиты на блоки тектоническими нарушениями. К этим блокам приурочены антиклинальные структуры. Варандей-Адзьвинская структурная зона — система горстовидных поднятий, разделенных Морейюской депрессией. Ее сложное тектоническое развитие в герцинский этап тектогенеза предопределило условия залегания структурных этажей. В северо-восточном направлении мощность до-среднедевонского структурного этажа увеличивается до 6 км. Кровля среднеордовик-нижнедевон-ского комплекса залегает в Варандей-Адзьвинской структурной зоне на различных глубинах — 2600– 4400 м. Мощность структур с глубиной уменьшается вплоть до выполаживания. Перспективными на нефть в Варандей-Адзьвинской структурно-тектонической зоне являются валы с преимущественным распространением тектонически экранированных ловушек. Вал Сорокина представляет собой линейно вытянутую структуру. Южная часть вала приподнята относительно северной части. Структуры вала приурочены к системе разломов и надвигов.

Ордовикская система выделяется в объеме нижнего, среднего и верхнего отделов и представлена доломитами, аргиллитами и сульфатами. Толщина маломакарихинской свиты (средний отдел) увеличивается в юго-восточном направлении до 100–150 м. Толщина малотавротинского горизонта (верхний отдел) возрастает до 500–600 м.

Силурийская система представлена двумя отделами. Согласно материалам исследований А.В. Мартынова, отложения нижнего отдела представлены практически безглинистыми карбонатными породами: известняками и вторичными доломитами, прослоями органогенно-детритовыми, неравномерно пористыми, битумонасыщенными, в нижней части с прослоями сульфатов (ангидритов) (скв. Седьягинская-1 — 63 м). Верхнесилурийские отложения залегают на верхнеордовикских и выде-

RESULTS ляются в объеме лудловского и пржидольского ярусов, которым соответствуют гердъюский и гребен-ской горизонты. Гердъюский горизонт представлен переслаиванием глинистых известняков, седиментационных и вторичных доломитов с редким детритом, их глинистых разностей и тонких прослоев аргиллитов. Отложения гердъюского горизонта накапливались в условиях закрытого мелководноморского бассейна с периодически изменяющейся соленостью и обедненным составом органического мира. Мощность отложений гердъюского горизонта составляет 150–190 м.

Завершающая фаза пржидольского цикла характеризуется обмелением бассейна и изоляцией области седиментации. Об этом свидетельствуют вторичная доломитизация органогенных пород и появление в отдельных разрезах пластов песчаников и алевролитов кварцевого состава. Полная толщина гребенских отложений установлена в южной части Варандей-Адзьвинской зоны (скважины Черпаюской площади, скв. Нядейюская-1), где она составляет 150–420 м. Толщина увеличивается в северном направлении. В этом же направлении возрастает и глубина залегания кровли силурийских пород до 4100–5700 м.

Гребенской горизонт является полупокрышкой. В нем развиты низкоемкие порово-трещинные и ка-верново-порово-трещинные коллекторы, которые приурочены к прослоям илово-детритовых известняков. Нижняя часть горизонта сложена преимущественно мергелями, аргиллитами с прослоями известняков, в средней — преобладают высокоомные пласты известняков. Известняки коричневато-серые, микрозернистые, участками перекристаллизованные до тонко-, микро- и тонко-мелкозернистых, неравномерно глинистые, комковатые, с линзовидными и горизонтальными прослоями мергелей и аргиллитов более темного цвета. В верхней части горизонта известняки пятнисто-, послойно или нацело доломитизированы в зависимости от фациальной природы отложений и интенсивности эпигенетических процессов (трещиноватость, выщелачивание, перекристаллизация).

Формирование карбонатных коллекторов в кровле горизонта связано с гипергенными процессами в биогенных отложениях вследствие кратковременного перерыва в осадконакоплении на рубеже позднего силура и раннего девона. Мощность отложений гребенского горизонта составляет 260–330 м в северной части Сарембой-Лекейя-гинского вала и на валу Сорокина.

Наиболее стратиграфически полные разрезы нижнего девона мощностью до 440–610 м в изучаемом районе отмечены в пределах северного окончания вала Сорокина (Лабоганская и Наульская структуры). Наиболее перспективным является овинпармский горизонт.

Овинпармский горизонт представлен доломитами темно- и коричневато-серыми, мелко-средне-

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР кристаллическими, мелкокавернозными, пористыми, нефтенасыщенными, сильно трещиноватыми с тонкими прослоями глин, с гнездами доломитов. Известняки мелкокристаллические, прослоями глинистые. Мощность изменяется от 195 м (скв. Лабоганская-76) до 320 м (скв. Наульская-56).

По результатам анализа геолого-геофизических материалов коллекторы верхнего силура – нижнего девона представлены пачками вторичных доломитов с илово-водорослевыми и илово-детритовыми разностями, формирование которых связано с фазами карбонатной седиментации в мелководно-морских условиях. Значительное влияние на их вторичную природу оказали гипергенные процессы, интенсивность которых определялась тектоническими факторами. Мощность коллекторов составляет 50–100 м, они локализуются в верхней части известняково-доломитовой пачки овинпарм-ского горизонта и характеризуются средними значениями открытой пористости (около 7–10 %) при проницаемости до 0,3 мкм2. Тип коллектора тре-щинно-каверново-поровый.

Флюидоупором для всех коллекторских горизонтов силура - нижнего девона является региональная тиманско-саргаевская покрышка верхнего девона. Между коллекторами овинпармского горизонта и региональной нижнефранской покрышкой расположена рассеивающая толща сотчемкыртин-ского горизонта в нижней ее части (D 1 sk), соответствующей терригенно-карбонатной пачке толщиной 38–70 м.

В настоящее время на Южно-Наульской структуре обоснованы перспективы нефтегазоносности овинпармских отложений. Южно-Наульская структура представляет собой брахиантиклиналь, осложненную тектоническими нарушениями. Структура подготовлена к глубокому бурению сейсморазведкой MOIT-3D. Прогнозируемая залежь нефти в отложениях D 1 op — массивно-пластовая сводовая, тектонически экранированная взбросонадвигом. Коллекторы представлены доломитами. Тип коллектора трещинно-каверново-поровый. Предлагается бурение первоочередной скв. 1.

Геохимические критерии

По данным А.Г. Сотниковой (ВНИГНИ) [12], концентрация органического (некарбонатного) углеро-да-носителя и «индикатора» органического вещества (Снк) в нефтегазоматеринских горизонтах нижнего силура составляет 0,3-0,5 %, мощность нефтегазоматеринских горизонтов — 150–200 м. По данным Т.К. Баженовой (ВНИГРИ), плотность эмиграции жидких УВ из нефтегазоматеринских горизонтов нижнего силура оценивается в 0,024–2,306 млн т/км2. Нефтегазоматеринские горизонты отнесены к субдо-маниковому типу.

Гидрогеологические критерии

Значение минерализации пластовых вод составляет 166,4–214,106 г/л со следующими показателями характерных гидрохимических коэффициентов: rNa/Cl = 0,74–0,8; Cl/Br — 187–255; концентрации основных ионов составляют: хлор — 49,16–49,78; натрий — 38,28-38,77; кальций — 7,83-11,08; магний — 2,23-3,97 %-экв/л, рН — 5,43-7,65. Из органических веществ, растворенных в воде, содержание общего углерода достигает 268-1128 мг/л, нелетучего — 190,8–636,4 мг/л, присутствуют фенолы, которые составляют в кислом отгоне от 0,5 до 10 мг/л, сумма жирных кислот — 14,4-76,8 мг/л. Коэффициент метаморфизации rNa/Cl равен 0,74–0,8, хлорбромное отношение — 187–255, что свидетельствует о том, что верхнеордовик-силур-нижнедевонский водоносный комплекс обладает хорошей гидрогеологической закрытостью. В подземных водах ордовик-силур-ниж-недевонского водоносного комплекса присутствует: йод — до 49,17 мг/л; бром — до 603,3 мг/л; бор — до 92,9 мг/л; литий — до 13,5 мг/л; стронций — до 446,8 мг/л; рубидий — до 3 мг/л; калий — до 3120 мг/л.

В Варандей-Адзьвинской структурно-тектонической зоне открыто 11 месторождений нефти в среднеордовик-нижнедевонском нефтегазоносном комплексе. В отложениях раннедевонского возраста — 14 залежей нефти, а в отложениях силурийского возраста — 2 залежи. Залежи пластовые сводовые, тектонически и литологически экранированные. Коллекторы поровые, трещинно-порово-кавернозные, трещинно-поровые, каверново-трещинно-по-ровые. В 9 залежах (ближе к северу) нефти легкие, низкой вязкости, в остальных залежах нефть тяжелая, битуминозная, смолистая, парафинистая. Перспективы нефтегазоносности связываются и с Гуляевско-Алексеевской зоной — акваториальным продолжением Варандей-Адзьвинской структурнотектонической зоны.

Денисовская впадина

Структурно-тектонические и литологофациальные критерии

Значительные перспективы нефтегазоносности среднеордовик-нижнедевонского комплекса связываются с инверсионным Лайским валом. Вал объединяет ряд крупных структур, среди которых перспективными в среднеордовик-нижнеде-вонском комплексе является группа Кэрлайских и Ламбейшорских структур и Усть-Юрьяхинская структура. Простирание структур в основном северозападное в соответствии с простиранием вала.

Палеоструктурные условия силур-раннедевон-ского времени оказали влияние на седиментационные и постседиментационные процессы, которые предопределили неоднородный состав и сложное литофациальное строение карбонатной формации. Лайско-Лодминское палеоподнятие в среднеордо-вик-раннедевонское время контролировало процессы седиментации.

Помимо условий осадконакопления, огромную роль в формировании коллекторских толщ играют постседиментационные процессы. На образование пустотного пространства оказали влияние перекристаллизация, доломитизация и выщелачивание.

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

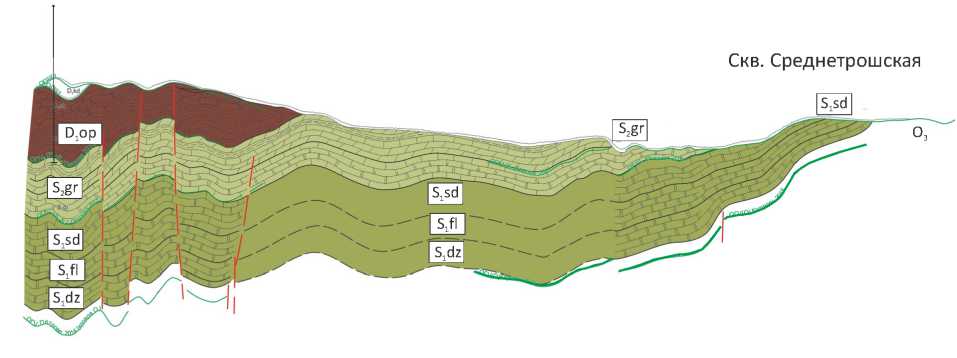

Рис. 3. Геолого-геофизический профиль силур-нижнедевонских отложений (И.А. Маракова по данным ООО «ТП НИЦ») Fig. 3. Geological and geophysical cross-section of Silurian-Lower Devonian deposits (I.A. Marakova according to TP NITs data)

Скв. Мишваньская-11

–4 000

–5 000

–6 000

Абс. отметка, м

Список литературы Критерии нефтегазоносности карбонатных отложений среднеордовик-раннедевонского возраста в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции

- Головань А.С., Холодилов В.А., Никонов Н.И., Макаревич В.Н. Хорейверская впадина — перспективный поисковый объект в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции // Геология нефти и газа - 1984. - № 12. - С. 5-9.

- Теплов Е.Л. Природные резервуары нефтегазоносных комплексов Тимано-Печорской провинции / Под ред. Е.Л. Теплова, П.К. Костыговой и др. - СПб.: ООО «Реноме», 2011. - 286 с.

- Вассерман Б.Я., Богацкий В.И., Шафран Е.Б. Ордовикско-нижнедевонский комплекс — новый объект для поисков нефтяных и газовых залежей на северо-востоке Европейской части СССР // Геология нефти и газа. - 1977. - № 10. - С. 34-40.

- ГмидЛ.П., Булач М.Х. Роль доломитизации в формировании пористости силурийских отложений северо-востока Тимано-Печор-ской провинции // Коллекторы и покрышки нефтегазоносных районов. - Л.: ВНИГРИ, 1980. - С. 64-74.

- Жемчугова В.А., Мартынов А.В., Каракчиева С.В. Литолого-петрографические критерии прогноза нефтегазоносности нижнедевонских отложений вала Гамбурцева // Нефтегазоперспективные объекты Тимано-Печорской провинции и методы их прогнозирования. - Л.: 1990. - С. 72-77.

- Меннер В.Вл. Литологические критерии нефтегазоносности палеозойских толщ северо-востока Русской платформы. - М.: Наука, 1989. - 133 с.

- Рассказова Н.Б., Меннер В.В. Горизонты коллекторов в карбонатных толщах ордовика, силура и нижнего девона Тимано-Печор-ской провинции // Миграция углеводородов и условия формирования коллекторов нефти. - М.: Наука, 1982 - С. 104-109.

- Танинская Н.В., Васильев Н.Я., Мясникова М.А., Яшина В.Н. Возможности геолого-геофизических методов для диагностики органогенных построек на примере месторождения имени А. Титова Тимано-Печорской провинции [Электронный ресурс] // Нефтегазовая геология. Теория и практика. - 2015. - Т. 10. - № 3. - Режим доступа: http://www.ngtp.ru/rub/4/34_2015.pdf. DOI: 10.17353/2070-5379/34_2015. (дата обращения 15.02.2021).

- Танинская Н.В. Седиментологические критерии прогноза коллекторов в среднеордовикско-нижнедевонских отложениях Тимано-Печорской провинции [Электронный ресурс] // Нефтегазовая геология. Теория и практика. - 2010. - Т. 5. - № 4. - Режим доступа: http://www.ngtp.ru/rub/2/52_2010.pdf. (дата обращения 15.02.2021).

- Ростовщиков В.Б., Маракова И.А. Прогнозирование и поиск залежей нефти и газа в нижнедевонско-силурийских отложениях в северо-восточной части и арктическом шельфе Тимано-Печорской провинции // Минерально-сырьевые ресурсы арктических территорий Республики Коми и Ненецкого автономного округа: мат-лы науч.-практ. совещания (Сыктывкар, 16 ноября 2015 г.). -Сыктывкар, 2016. - С. 66-67.

- Душин А.С., Мельников А.В., Федоров А.И., Рыкус М.В. Новая флюидодинамическая модель карбонатного коллектора месторождения им. Р. Требса на основе синтеза геологических и промысловых данных // Нефтегазовое дело. - 2016. - Т. 15. - № 2. -С. 13-23.

- Лукова С.А., Сотникова А.Г. Формирование и размещение зон нефтегазонакопления в поддоманиковых отложениях Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции // Трофимуковские чтения: мат-лы Всероссийской молодежной научной конференции с участием иностранных ученых (8-14 сентября 2013 г.) - Новосибирск: Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофи-мука СО РАН, 2013. - С. 114-116.

- Грунис Е.Б., Маракова И.А. Перспективы открытия новых месторождений в Тимано-Печорской провинции и арктическом шельфе // Геология нефти и газа. - 2019. - № 5. - С. 5-13. DOI 10.31087/0016-7894-2019-5-5-13.