Критерии освоения навыков ходьбы в экзоскелете у пациентов с последствиями позвоночно-спинномозговой травмы

Автор: Письменная Е.В., Петрушанская К.А., Шапкова Е.Ю.

Журнал: Российский журнал биомеханики @journal-biomech

Статья в выпуске: 1 (79) т.22, 2018 года.

Бесплатный доступ

В данной статье впервые в России рассматривается проблема реабилитации пациентов с последствиями позвоночно-спинномозговой травмы посредством применения экзоскелета. Предложен новый метод реабилитации данного контингента больных - ходьба в экзоскелете, он позволяет значительно расширить контингент инвалидов, т.е. применять его у больных не только с парапарезами нижних конечностей, но и с полной нижней параплегией. С точки зрения авторов, одним из наиболее эффективных методов реабилитации таких больных является сочетание тренировки в экзоскелете с чрескожной электрической стимуляцией спинного мозга. Авторы выявили отличия биомеханической структуры ходьбы в экзоскелете у здоровых людей и пациентов с травмой спинного мозга, а также определили методику применения чрескожной электрической стимуляции спинного мозга в сочетании с тренировкой ходьбы в экзоскелете. После интенсивного курса тренировок в экзоскелете с чрескожной электрической стимуляцией спинного мозга у четырех из шести пациентов увеличилась болевая и тактильная чувствительность, все шесть пациентов отмечали появление парастезии в ногах ниже зоны анастезии, появление ощущения пассивного движения в суставах и «чувство опоры» при стоянии. Было выявлено, что после 10-дневного курса тренировки ходьбы в экзоскелете в сочетании с чрескожной электрической стимуляцией спинного мозга у больных отмечаются следующие положительные изменения: повышается устойчивость, увеличивается опорная и толчковая функции нижних конечностей, изменяется форма вертикальной составляющей Rz опорной реакции, уменьшается время опоры на костыли. При этом у 2 из 6 пациентов улучшение происходит во время первого пробного сеанса ходьбы в экзоскелете в сочетании с чрескожной электрической стимуляцией спинного мозга, в частности, изменение временной структуры шага (уменьшение длительности опорной и двуопорной фаз и увеличение длительности переносной фазы, уменьшение времени опоры на костыли), незначительное увеличение амплитуды переднего и заднего толчков. Можно полагать, что даже незначительные положительные изменения двигательных функций во время первого сеанса являются критериями благоприятных результатов и могут быть использованы для выявления реабилитационного потенциала, а в последующем и для реабилитационного прогноза.

Экзоскелет, спинномозговая травма, реабилитация, чрескожная электрическая стимуляция спинного мозга, биомеханическая структура ходьбы, вертикальная составляющая опорной реакции

Короткий адрес: https://sciup.org/146282087

IDR: 146282087 | УДК: 531/534: | DOI: 10.15593/RZhBiomeh/2018.1.07

Текст научной статьи Критерии освоения навыков ходьбы в экзоскелете у пациентов с последствиями позвоночно-спинномозговой травмы

Позвоночно-спинномозговая травма принадлежит к числу тяжелых повреждений человеческого организма и приводит к развитию сложнейшего комплекса структурных и функциональных изменений, отражающихся на всей жизнедеятельности организма. Тяжесть этого процесса обусловлена характером, протяженностью, уровнем и степенью повреждения спинного мозга. Повреждения спинного мозга при травмах позвоночника отличаются тяжелыми последствиями в виде двигательных, чувствительных, трофических и других расстройств, приводящих к стойкой утрате трудоспособности. Даже частичное повреждение спинного мозга обрекает большинство больных на многолетние страдания [1, 2, 5–11].

Поскольку двигательные нарушения отмечаются у 100% больных, то одной из основных проблем реабилитации данного контингента является восстановление функции передвижения. Восстановление двигательных функций, в частности ходьбы, у таких больных – сложная задача, требующая применения длительного комплексного лечения (хирургического, медикаментозного, физиотерапевтического), лечебной физкультуры и ортезирования [1, 2, 5–11]. Однако использование большого комплекса лечебных мероприятий не всегда оказывается результативным.

Одним из наиболее современных и эффективных методов восстановления двигательных функций у пациентов с последствиями позвоночно-спинномозговой травмы является применение экзоскелета. В России в Робототехническом центре Фонда «Сколково» впервые разработан отечественный вариант экзоскелета ExoAtlet . Медицинский экзоскелет ExoAtlet предназначен для помощи людям с ограниченными физическими возможностями и может использоваться как для медицинской, так и для социальной реабилитации пациентов с нарушениями опорно-двигательных функций [6].

Необходимо отметить, что к настоящему времени сформировались два подхода к применению экзоскелетов при ходьбе у данного контингента больных – иностранный и отечественный [5, 6, 10, 11, 12–18]. С точки зрения иностранных авторов, основная цель реабилитации посредством применения экзоскелета – обеспечить больному определенную независимость от родственников и предотвратить появление вторичных осложнений, таких как заболевания сердечно-сосудистой системы, образование пролежней, нарушение функции тазовых органов, остеопороз.

Авторы полагают, что критерием освоения навыка ходьбы в экзоскелете является возможность пройти большее количество шагов, минимизация посторонней помощи, возможность выйти за пределы комнаты, зайти в лифт и выйти из него. При этом длительность курса реабилитации посредством тренировки в экзоскелете в США составляет 6 месяцев, а количество сеансов тренировки - 70. По мнению авторов, реальное восстановление двигательных функций посредством применения экзоскелета является невозможным [12–18]. С нашей точки зрения, данные критерии не являются достаточно информативными, поскольку не дают представления о тяжести двигательных нарушений и о реабилитационном потенциале каждого пациента.

Как отмечают сами авторы, локализация поражения и его тяжесть (параплегия или парапарез) не играют особой роли в определении прогноза. Помимо этого, в данных статьях отсутствуют результаты биомеханических исследований, дающих количественную оценку двигательных нарушений и их коррекции под влиянием курса тренировки ходьбы в экзоскелете [12, 13, 15, 17, 18].

Отечественный подход состоит в том, что применение экзоскелета является одним из наиболее эффективных методов медицинской реабилитации у больных с последствиями позвоночно-спинномозговой травмы. С точки зрения отечественных специалистов, применение экзоскелета позволяет значительно расширить контингент больных, которым можно успешно проводить реабилитацию, распространив ее не только на пациентов с парапарезом нижних конечностей, но и на пациентов с полной параплегией [5, 6, 10, 11]. Исследования, проведенные в Национальном медикохирургическом центре имени Н.И. Пирогова, показали, что уже под влиянием первого двухнедельного курса тренировки в экзоскелете у больных с травмой спинного мозга наблюдаются следующие положительные изменения:

-

1) они приобретают возможность стоять более продолжительное время;

-

2) они впервые приобретают навыки передвижения, обучаются воспроизводить элементы шага;

-

3) у них значительно возрастает устойчивость при стоянии;

-

4) уменьшается риск возникновения пролежней;

-

5) улучшается деятельность тазовых органов: контроль мочеиспускания, (удержание мочи в течение более длительного времени), нормализуется функция кишечного тракта;

-

6) уменьшается риск возникновения переломов, т.е. явления остеопороза [5, 6].

Тем не менее резкое сокращение сроков реабилитации требует поиска наиболее результативных сочетаний различных методов, в частности, сочетание ходьбы в экзоскелете с функциональной электрической стимуляцией мышц или со стимуляцией спинного мозга. Целью данной работы было оценить результаты курса реабилитации посредством сочетания ходьбы в экзоскелете с чрескожной электрической стимуляцией спинного мозга и выработать критерии эффективности проведенного курса реабилитации.

Материалы исследования

Клиническая оценка стеноза локомоторных нарушений

С этой целью была исследована ходьба в экзоскелете ЕxoAtlet у 5 здоровых испытуемых и у 6 пациентов с последствиями позвоночно-спинномозговой травмы. Исследования были проведены в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте фтизиопульмонологии. Все больные были молодого возраста – от 27 до 40 лет. У всех наблюдалась нижняя полная параплегия. У 5 пациентов параличи были вызваны травмой грудного отдела позвоночника, у 1 пациента – грудопоясничного. Тяжесть поражения спинного мозга была расценена как тип А по шкале Frankel у четверых, тип B – у одного и тип С – у одного пациента.

Давность заболевания варьировалась от 1,5 до 9 лет. Тонус мышц оценен как высокий у 3 пациентов, сниженный – также у 3 пациентов. К началу исследований уровень мобильности по шкале Ривермид в группе составил от 0 до 4 баллов (в среднем 3 ± 1,6), уровень активности в повседневной жизнедеятельности – 50,8 ± 19,9 из 100 баллов по шкале Бартела. Пять пациентов из 6 ранее получали чрескожную стимуляцию спинного мозга для активизации нейронных локомоторных сетей [10, 11]. Все пациенты были ознакомлены с содержанием исследования и дали письменное согласие на участие в нем. Работа была поддержана этическим комитетом Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии.

Методика тренировки ходьбы в экзоскелете

Экзоскелет ExoAtlet рекомендован для использования людьми с полной или частичной утратой движений нижних конечностей при нормальном функционировании рук и верхней части туловища. Задавая внешние параметры ходьбы, экзоскелет обеспечивает ходьбу с низким, средним или высоким шагом (задается углом в тазобедренных суставах) и разной длиной шага (короткий, средний или длинный шаг). Пилот осуществляет ходьбу в экзоскелете, последовательно перенося вес тела с левой ноги на правую и обратно, со значительной опорой на трости с угловым упором (канадского типа).

Экзоскелет адаптирован под антропометрические параметры пациента. На первых занятиях ассистенты обучают надевать и крепить оборудование, помогают пациенту вставать из положения сидя, стоять с опорой на руки (две трости с локтевым упором) с внешней помощью (2-3 сопровождающих) и внешним управлением с планшета. В зависимости от степени подготовленности при первоначальном обучении на освоение ходьбы с внешней страховкой требовалось от 2 до 10 занятий. К концу курса пациентам требовался лишь один помощник для обеспечения безопасности [6, 11].

Методы исследований

Для оценки ходьбы в мировой биомеханике сформировался набор необходимых первичных параметров ходьбы и соответствующие им методики исследований. Эти методы можно разделить на три основные группы: биомеханические, энергетические и электромиографические. В состав биомеханических методов изучения ходьбы входят подометрия, ихнометрия, гониометрия и динамометрия, регистрирующие соответственно временные, пространственные, кинематические и динамические параметры ходьбы [2–4]. Исследование энергетических параметров ходьбы предполагает оценку энерготрат методом математического моделирования. Наконец, исследование электромиографических параметров ходьбы предполагает регистрацию электрической активности мышц в течение локомоторного цикла - профиль электрической активности мышц [2–4].

Однако все эти методы исследований могут применяться только у тех пациентов, которые способны передвигаться либо самостоятельно, либо с помощью сопровождающего лица и средств дополнительной опоры – костылей, тростей и ходилок, но они трудноприменимы к больным с полной нижней параплегией, передвигающихся в экзоскелете. С нашей точки зрения, даже таким пациентам необходимо проводить не только клинические, но и инструментальные исследования ходьбы. Вышеназванные традиционные методы изучения ходьбы практически неосуществимы у пациентов, передвигающихся в экзоскелете.

Таким больным крайне сложно провести видеоанализ движений, поскольку данный метод предполагает наклеивание маркеров, выполнение определенных движений, построение 3 D -модели. Такие пациенты абсолютно не способны выполнить упражнения, необходимые для построения 3 D -модели. Требования к оценке ходьбы в экзоскелете пациентов, не способных к самостоятельному передвижению, – максимальная информативность, но в то же время обследование должно быть непродолжительным и не вызывать утомления. С нашей точки зрения, этим требованиям могут соответствовать сенсорные силоизмерительные стельки Tekscan .

Посредством силоизмерительных стелек исследовали основные параметры ходьбы (скорость, темп, длину двойного шага, длительность локомоторного цикла), временные параметры шага (длительность опорной, переносной и двуопорной фаз, интервала τ , коэффициент ритмичности), динамические параметры (вертикальную составляющую R z опорной реакции) и распределение давления под стопой. По сравнению с традиционной динамометрией применение силоизмерительных стелек позволяет регистрировать вертикальную составляющую R z опорной реакции в каждом шаге, что дает возможность получить данные по множеству шагов.

В то же время при использовании тензометрической платформы можно зарегистрировать опорные реакции только одного шага за весь проход вне зависимости от его длины. Исследование большого количества опорных реакций позволяет провести детальную обработку результатов и получить коэффициент вариативности – необходимый параметр для оценки степени освоения ходьбой в экзоскелете, проанализировать изменения устойчивости и опороспособности по мере адаптации пациента к ходьбе в экзоскелете, проследить влияние сочетания тренировки в экзоскелете с другими методами реабилитации, а именно с чрескожной электрической стимуляцией спинного мозга или с функциональной электрической стимуляцией мышц [10, 11].

Результаты

При ходьбе здоровых испытуемых по горизонтальной поверхности произвольный темп составляет 99 шагов в минуту, длина двойного шага – 1,42 м, а средняя скорость ходьбы – 1,17 м/с, или 4,4 км/ч (табл. 1). При ходьбе здоровых обученных людей в экзоскелете средняя скорость передвижения составляет 0,22 м/с, или 0,79 км/ч, длина двойного шага – 0,66 м, а темп ходьбы – 40 шаг/мин.

При ходьбе здоровых людей по горизонтальной поверхности длительности опорной фазы составляют 62,4 и 62,7% цикла, переносной фазы – 37,6 и 37,3% цикла, двуопорной фазы – 12,7 и 12,4% (табл. 2). У здоровых людей в фазе опоры различают три интервала: опору на задний отдел стопы (пятку), опору на всю стопу и опору на ее передний отдел (носок).

Относительные длительности этих интервалов для обеих ног выглядят следующим образом: 11,0 и 12,0%, 29,6 и 29,6%, 21,8 и 21,1%. Особый интерес представляет интервал τ , измеряемый временем от момента окончания опоры на всю стопу одной ноги до начала опоры другой ноги. Длительность интервала τ равна для правой и левой ног соответственно 9,3 и 9,0%.

Это означает, что при ходьбе в норме существует достаточно большой запас устойчивости, благодаря которому человек может удерживать равновесие, стоя на переднем отделе стопы одной из конечностей, выдвинув общий центр масс тела вперед. При ходьбе в экзоскелете длительность опорной фазы составляет для левой и правой ног 71 и 69,3%, а длительность переносной фазы соответственно 29 и 30,7%.

При этом длительность двуопорной фазы возрастает до 18-22,3% на обеих ногах. Увеличение длительности двуопорной фазы при ходьбе в экзоскелете

Таблица 1

Основные параметры ходьбы здоровых испытуемых без экзоскелета и в экзоскелете (р < 0,05)

|

Параметр ходьбы |

Ходьба без экзоскелета ( n = 5) |

Ходьба в экзоскелете ( n = 5) |

|

|

M ± m |

M ± m |

% |

|

|

Длина двойного шага, м |

1,42 ± 0,02 |

0,66 ± 0,03 |

46 |

|

Длительность цикла, с |

1,21 ± 0,03 |

3,00 ± 0,02 |

248 |

|

Cкорость ходьбы, м/с |

1,17 ± 0,03 |

0,22 ± 0,02 |

19 |

|

Темп ходьбы, шаг/мин |

99 ± 1 |

40 ± 1 |

40 |

Таблица 2

Временные параметры ходьбы здоровых испытуемых без экзоскелета и в экзоскелете

Длительность этой фазы составляет 9,6% на левой ноге и 10,4% на правой. Наличие фазы опоры на носок позволяет определить интервал τ при ходьбе в экзоскелете. В данном случае интервал τ принимает отрицательное значение. Это означает, что отрыв пятки одной ноги происходит только тогда, когда другая нога уже устойчиво встала на опору. Длительность интервала τ составляет для левой ноги 12,7%, для правой – 7,6%.

Динамические параметры ходьбы

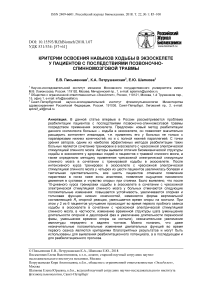

При обычной ходьбе по горизонтальной поверхности вертикальная составляющая R z опорной реакции имеет двухвершинную форму с четко выраженными передним и задним толчками и симметрично расположенным минимумом (рис. 1). Экстремум переднего толчка приходится на 17-18% цикла, заднего толчка – на 51% цикла, минимум приурочен к 30% цикла (табл. 3). Величина переднего толчка составляет 119%, минимума – 72%, заднего толчка - 126%. Как видно, экстремальные значения R z располагаются намного выше уровня веса тела.

Вертикальная составляющая R z у здоровых людей при ходьбе в экзоскелете сохраняет двухвершинную форму, однако отмечается сдвиг всех экстремальных значений вправо по временной оси (см. рис. 1). Передний толчок возникает на уровне 27% цикла, минимум – на уровне 39%, задний толчок – на уровне 58% цикла.

Таблица 3

|

Параметр |

Ходьба без экзоскелета ( n = 5) |

Ходьба в экзоскелете ( n = 5) |

|

|

M ± m |

M ± m |

% |

|

|

Передний толчок |

119,0 ± 4,3 |

94,1 ± 3,8 |

79 |

|

Минимум |

72,0 ± 3,2 |

84,4 ± 3,2 |

117 |

|

Задний толчок |

126,0 ± 5,2 |

94,4 ± 3,2 |

75 |

Рис. 1. Вертикальная составляющая Rz опорной реакции в процентах от локомоторного цикла при ходьбе здоровых испытуемых по горизонтальной поверхности без экзоскелета и в экзоскелете. На оси ординат – R z , % к весу тела, на оси абсцисс – длительность цикла, %. Сплошная линия 1 – Rz -составляющая опорной реакции левой ноги при ходьбе без экзоскелета; линия 2 – R z -составляющая опорной реакции правой ноги при ходьбе без экзоскелета (тoчечный пунктир); линия 3 – R z -cоставляющая опорной реакции левой ноги при ходьбе в экзоскелете (жирная сплошная линия); линия 4 – R z -составляющая опорной реакции правой ноги при ходьбе в экзоскелете (жирная пунктирная линия)

Динамические параметры ходьбы здоровых испытуемых без экзоскелета и в экзоскелете (р < 0,05)

Экстремальные значения резко снижены: величина переднего толчка составляет 94%, минимума – 84%, заднего толчка – 94%. При ходьбе здоровых обученных людей в экзоскелете так же, как при ходьбе без экзоскелета, минимум R z -кривой возникает в одноопорную фазу, т.е. во время переносной фазы контралатеральной ноги (табл. 3, рис. 1).

Исследования 6 пациентов с полной нижней параплегией вследствие травмы спинного мозга показали, что основные параметры ходьбы при передвижении в экзоскелете незначительно снижены по сравнению с параметрами у здоровых людей: средняя длина двойного шага уменьшена на 15% (0,56 м), а средняя скорость передвижения – на 14% (0,68 км/ч), темп ходьбы у здоровых и больных одинаковый – 40 шаг/мин (тaбл. 4).

Также отмечается трансформация временной структуры шага (табл. 5), а именно увеличение длительности опорной фазы на 12–17% (79,4 и 80,9%) и, соответственно, уменьшение продолжительности переносной фазы на 29–38% (20,6 и 19,1%). На обеих ногах длительность двуопорной фазы значительно возрастает – на 68–35% (30,2 и 30,1%).

Таблица 4

Основные параметры ходьбы в экзоскелете у здоровых испытуемых и у больных с травмой спинного мозга

|

Параметр ходьбы |

Норма ( n = 5) |

Больные ( n = 5) |

||

|

M ± m |

M ± m |

% |

p |

|

|

Длина двойного шага, м |

0,66 ± 0,03 |

0,56 ± 0,03 |

85 |

< 0,05 |

|

Длительность цикла, с |

3,00 ± 0,02 |

3,00 ± 0,02 |

100 |

> 0,05 |

|

Скорость ходьбы, м/с |

0,22 ± 0,02 |

0,19 ± 0,02 |

86 |

< 0,05 |

|

Темп ходьбы, шаг/мин |

40 ± 1 |

40 ± 1 |

100 |

> 0,05 |

Таблица 5

Временные параметры ходьбы в экзоскелете у здоровых испытуемых и у больных с травмой спинного мозга

|

Параметр |

Здоровые ( n = 5) |

Больные ( n = 5) |

||||||

|

левая |

правая |

левая |

правая |

|||||

|

M ± m |

M ± m |

M ± m |

% |

p |

M ± m |

% |

p |

|

|

Длительность опорной фазы, % |

71,0 ± 0,5 |

69,3 ± 1,1 |

79,4 ± 1,2 |

112 |

< 0,05 |

80,9 ± 1,3 |

117 |

< 0,05 |

|

Длительность переносной фазы, % |

29,0 ± 0,5 |

30,7±1,1 |

20,6 ± 1,2 |

71 |

< 0,05 |

19,1 ± 1,3 |

62 |

< 0,05 |

|

Длительность двуопорной фазы, % |

18,0 ± 0,9 |

22,3±1,7 |

30,2 ± 1,4 |

168 |

< 0,05 |

30,1 ± 1,6 |

135 |

< 0,05 |

|

Коэффициент ритмичности |

0,81 |

– |

0,93 |

115 |

– |

– |

||

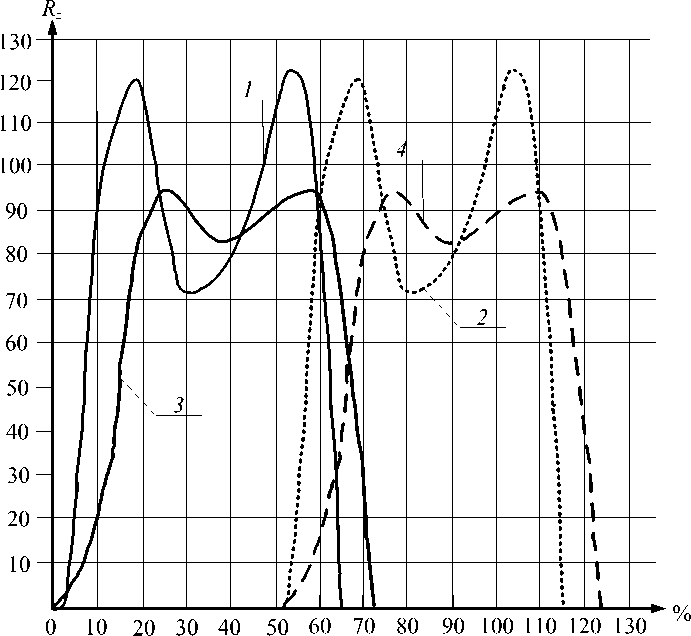

В наибольшей степени изменяются динамические параметры ходьбы, а именно вертикальная составляющая R z опорной реакции (рис. 2, табл. 6). Вертикальная составляющая опорной реакции утрачивает двухвершинную форму (см. рис. 2). Все экстремальные значения R z -составляющей резко снижаются по сравнению с нормой на обеих ногах и не выходят за пределы уровня веса тела.

Рис. 2. Вертикальная составляющая опорной реакции R z при ходьбе в экзоскелете у здоровых испытуемых и у пациентов с последствиями позвоночно-спинномозговой травмы. Сплошная линия 1 и точечный пунктир 2 – Rz -cоставляющая опорной реакции левой ( 1 ) и правой ( 2 ) ног у здоровых испытуемых; жирная сплошная линия ( 3 ) и жирная пунктирная линия ( 4 ) – R z -составляющая опорной реакции левой ( 3 ) и правой ( 4 ) ног при ходьбе больных. Остальные обозначения те же, что на рис. 1

Таблица 6

Динамические параметры ходьбы в экзоскелете у здоровых испытуемых и у больных с травмой спинного мозга

|

Параметр |

Здоровые ( n = 5) |

Больные ( n = 5) |

||||||

|

левая |

правая |

левая |

правая |

|||||

|

M ± m |

M ± m |

M ± m |

% |

p |

M ± m |

% |

p |

|

|

Передний толчок |

94,1 ± 3,8 |

94,1 ± 3,8 |

49,6 ± 3,5 |

53 |

< 0,05 |

76,2 ± 3,2 |

81 |

< 0,05 |

|

Минимум |

84,4 ± 3,2 |

84,4 ± 3,2 |

29,7 ± 1,5 |

35 |

< 0,05 |

40,6 ± 2,8 |

48 |

< 0,05 |

|

Задний толчок |

94,4 ± 3,2 |

94,4 ± 3,2 |

51,6 ± 2,0 |

55 |

< 0,05 |

73,4 ± 4,5 |

78 |

< 0,05 |

Отмечается четкая асимметрия динамических параметров. В кривой R z наблюдается резкий сдвиг всех экстремальных значений вправо по временной оси. Передний толчок (величиной 49% на левой ноге и 76% на правой) развивается лишь к t = 38% цикла, затем возникает замедленный переход к минимуму, на уровне t = 62% цикла (величины соответственно 30 и 41%), и наконец очень быстрое развитие заднего толчка, на уровне t = 77% цикла (величины 52 и 73%). Можно полагать, что на начальном этапе освоения экзоскелета больные должны увеличить продолжительность переднего толчка, чтобы обеспечить некоторую опороспособность.

Таким образом, для ходьбы больных с последствиями позвоночноспинномозговой травмы в экзоскелете характерны уменьшение скорости и длины шага, значительное снижение устойчивости, грубая трансформация временной структуры шага (увеличение длительности опорной и двуопорной фаз и резкое уменьшение длительности переносной фазы, невозможность выделить фазу опоры на носок и, следовательно, интервал τ ), утрата двухвершинной формы вертикальной составляющей, значительное снижение экстремальных значений и их более резкое смещение вправо по временной оси по сравнению со здоровыми людьми.

Всем больным был проведен курс чрескожной электрической стимуляции спинного мозга при ходьбе в экзоскелете. Курс включал 12–15 тренировок с суммарным временем стимуляции 735 минут при продолжительности ходьбы 316 минут. В начале курса для ходьбы пациентам требовалась помощь двух ассистентов, после 3–4 сеансов они демонстрировали относительно стабильную ходьбу с чрескожной электрической стимуляцией спинного мозга и опорой на локтевые костыли с одним сопровождающим.

Начиная с 6-го занятия тренировки ходьбы в экзоскелете сопровождались низкочастотной стимуляцией средней части поясничного утолщения спинного мозга с расположением электродов на коже (–) – над позвонком Th 12, (+) – центрально на передней брюшной стенке. Стимуляцию проводили с помощью портативного электростимулятора. Одному пациенту из-за гипертонуса в мышцах ног (4 балла) по шкале Ashwоrth , ограничивающего ходьбу с электрической стимуляцией, режим электростимуляции был изменен на противоспастический (30 и 67 имп/с) с той же зоной приложения чрескожной электрической стимуляции спинного мозга [11].

Клинические результаты

Включение чрескожной электрической стимуляции спинного мозга не оказывало дестабилизирующего влияния на ходьбу в экзоскелете. Субъективно пациенты отмечали эффект облегчения ходьбы; длительность ходьбы в экзоскелете без остановок существенно возросла у 5 пациентов. Пациент с высокой спастической активностью под действием противоспастической чрескожной электрической стимуляции спинного мозга увеличил количество проходимых шагов с 3–4 до 11 с последующим дальнейшим прогрессом.

После интенсивного курса тренировок в экзоскелете в сочетании с чрескожной электрической стимуляцией спинного мозга у 4 из 6 пациентов увеличилась болевая и тактильная чувствительность (на 3–6 баллов по шкале ASIA каждая), все 6 пациентов отмечали появление парестезий в ногах ниже зоны анестезии, появление ощущения пассивных движений в суставах (без различения направления) и «чувства опоры» при стоянии. Увеличения силы мышц при тестировании в стандартных положениях не было выявлено. У пациента с неполной параплегией существенно улучшились локомоторные возможности – от 2–3 шагов в ходунках в начале курса до 30 м к его окончанию. Скорость ходьбы увеличилась с 0,13 м/с в начале курса до 0,25 м/с к его окончанию, длина двойного шага – с 0,3 до 0,62 м.

После курса тренировки ходьбы в экзоскелете отмечаются незначительные изменения временной структуры шага (табл. 7). На левой ноге наблюдается некоторое уменьшение длительности переносной фазы. Таким образом, временная структура ходьбы у больных с последствиями позвоночно-спинномозговой травмы остается весьма стабильной и мало изменяется даже после курса комплексной реабилитации, включающей тренировку ходьбы в экзоскелете в сочетании с электрической стимуляцией спинного мозга.

Таблица 7

Временные параметры ходьбы в экзоскелете у больных с травмой спинного мозга до и после курса реабилитации

|

Параметр |

До курса ( n = 5) |

После курса ( n = 5) |

||||||

|

левая |

правая |

левая |

правая |

|||||

|

M ± m |

M ± m |

M ± m |

% |

p |

M ± m |

% |

p |

|

|

Длительность опорной фазы, % |

79,4 ± 1,2 |

80,9 ± 1,3 |

82,3 ± 0,8 |

104 |

> 0,05 |

81,3 ± 1,4 |

100 |

> 0,05 |

|

Длительность переносной фазы, % |

20,6 ± 1,2 |

19,1 ± 1,3 |

17,7 ± 0,8 |

86 |

> 0,05 |

18,7 ± 1,4 |

98 |

> 0,05 |

|

Длительность двуопорной фазы, % |

30,2 ± 1,4 |

30,1 ± 1,6 |

32,0 ± 1,2 |

106 |

> 0,05 |

31,6 ± 1,6 |

105 |

> 0,05 |

|

Коэффициент ритмичности |

0,93 ± 0,01 |

– |

0,99 ± 0,01 |

106 |

> 0,05 |

– |

||

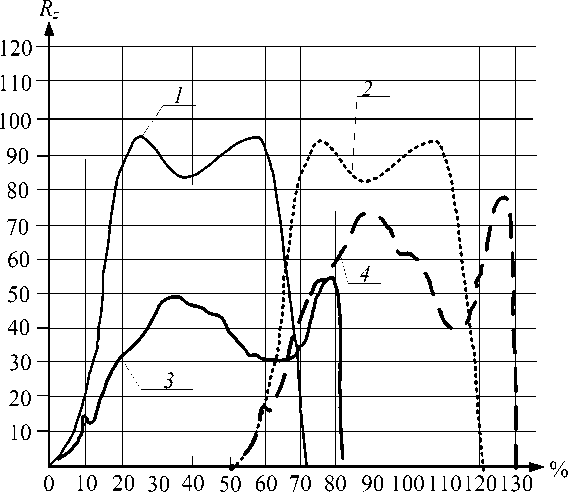

После 10-дневного курса тренировки ходьбы в экзоскелете наблюдается изменение формы вертикальной составляющей опорной реакции на обеих ногах (рис. 3). Вертикальная составляющая R z приобретает отчетливую двугорбую форму с четко выраженными максимумами. При этом практически исчезает динамическая асимметрия, т.е. величина экстремальных значений становится примерно одинаковой на обеих ногах (табл. 8).

Рис. 3. Вертикальная составляющая R z опорной реакции при ходьбе в экзоскелете больных с последствиями позвоночно-спинномозговой травмы до и после курса реабилитации: 1 и 2 – ходьба до курса, 3 и 4 – ходьба после курса; 1 и 3 – левая нога, 2 и 4 – правая нога. Остальные обозначения – те же, что и на рис. 2

Таблица 8

Динамические параметры ходьбы в экзоскелете у больных с травмой спинного мозга до и после курса реабилитации

|

Параметр |

До курса ( n = 5) |

После курса ( n = 5) |

||||||

|

левая |

правая |

левая |

правая |

|||||

|

M ± m |

M ± m |

M ± m |

% |

p |

M ± m |

% |

p |

|

|

Передний толчок |

49,6 ± 3,5 |

76,2 ± 3,2 |

80,3 ± 3,3 |

162 |

< 0,05 |

87,1 ± 3,2 |

114 |

< 0,05 |

|

Минимум |

29,7 ± 1,5 |

40,6 ± 2,8 |

54,9 ± 2,2 |

185 |

< 0,05 |

65,2 ± 3,6 |

161 |

< 0,05 |

|

Задний толчок |

51,6 ± 2,0 |

73,4 ± 4,5 |

75,2 ± 2,9 |

146 |

< 0,05 |

86,2 ± 3,7 |

117 |

> 0,05 |

Отмечается резкое увеличение всех максимальных значений опорных реакций. По сравнению с исходными данными величина переднего толчка на левой ноге возрастает на 62% (80,3%), минимума – на 85% (54,9%), заднего толчка – на 46% (75,2%). На правой ноге наблюдается меньший прирост амплитуды по сравнению с левой ногой, величина переднего и заднего толчков возрастает на 14–17% по сравнению с исходными данными (соответственно 87,1 и 86,2%), а минимума – на 61% (65,2%).

Таким образом, основной эффект курса комплексной реабилитации, сочетающей ходьбу в экзоскелете с электрической стимуляцией спинного мозга, состоит в значительном улучшении динамических параметров ходьбы, а именно в появлении двухвершинной формы вертикальной составляющей, сдвиге всех экстремальных значений влево по временной оси, в уменьшении времени опоры на костыли; в высокой степени овладения навыком ходьбы в экзоскелете (увеличениe амплитуды переднего и заднего толчков и появление четкого минимума между ними); в значительном повышении устойчивости при ходьбе.

Обсуждение результатов

Как уже было выше упомянуто, большинство специалистов, занимающихся реабилитацией пациентов с последствиями позвоночно-спинномозговой травмы посредством применения экзоскелета, полагают, что для оценки формирования навыка ходьбы в экзоскелете достаточно качественного клинического подхода. Количественные показатели сводятся к подсчету шагов во время каждого сеанса, к измерению длительности сеанса и чистого времени ходьбы в скелете, к показателям центральной гемодинамики [12, 13, 15, 17, 18]. В аспекте качественного клинического подхода изучения ходьбы в экзоскелете особенный интерес представляет классификация D. Fineberg [14]. По мнению D. Fineberg, всех пациентов с последствиями позвоночно-спинномозговой травмы можно разделить на четыре группы по степени овладения навыком ходьбы в экзоскелете. Первую группу составляют пациенты, которым необходима максимальная поддержка ассистента, в частности тренер держит обе руки на тазовом ремне устройства и обеспечивает значительное и частое перемещение веса тела и поддержание устойчивости пациента в течение большей части двигательной активности. Вторую группу составляют пациенты, которым требуется умеренная помощь. В данном случае тренер держит обе руки на тазовом поясе пациента или другой части устройства и периодически обеспечивает перемещение веса и (или) поддержание устойчивости пациента во время движения. Третью группу составляют пациенты, которым требуется минимальная помощь. Тренер держит одну руку на устройстве и периодически обеспечивает поддержание устойчивости. Наконец, четвертую группу составляют пациенты, которым не требуется помощь ассистента. Тренер не удерживает пациента даже одной рукой, но находится рядом с пациентом в течение всего сеанса, чтобы в случае необходимости оказать больному помощь. Как видно, данная классификация не дает ответов на следующие вопросы:

-

1) Какие изменения происходят в биомеханической структуре ходьбы в экзоскелете у пациентов с полной нижней параплегией в процессе многодневной тренировки?

-

2) Какие критерии свидетельствуют о формировании навыка ходьбы в экзосклете?

-

3) Можно ли на основании данной классификации выявить реабилитационный потенциал конкретного больного?

Действительно, с помощью клинических исследований невозможно проследить формирование навыка ходьбы в экзоскелете в процессе многодневной тренировки. Необходимо отметить, что D. Fineberg сам сделал первую попытку инструментальной оценки ходьбы в экзоскелете. В частности, он впервые показал необходимость проведения инструментальной оценки ходьбы в экзоскелете. Однако автор сопоставляет ходьбу здоровых людей без экзоскелета с ходьбой в экзоскелете у пациентов двух групп с позвоночно-спинномозговой травмой, в частности, у пациентов, которые ходят с минимальной поддержкой, и у тех, кто может ходить без поддержки. Автор отмечает, что у пациентов с травмой спинного мозга амплитуда экстремальных значений переднего и заднего толчков снижена по сравнению со здоровыми людьми. Однако такое сравнение является неправомерным, поскольку здоровые люди ходят без экзоскелета, а больные – в экзоскелете. С нашей точки зрения, биомеханическая структура ходьбы пациентов и здоровых испытуемых должна осуществляться в одинаковых условиях, т.е. при ходьбе в экзоскелете. Это связано с тем, что данные больные не могут передвигаться без экзоскелета. Следовательно, целью освоения навыков ходьбы в экзоскелете для таких пациентов является максимальное приближение их параметров ходьбы к параметрам ходьбы здоровых испытуемых в экзоскелете. Тем не менее, с нашей точки зрения, наибольший интерес представляют два последних вопроса, а именно, критерий образования правильного стереотипа при ходьбе в экзоскелете и проблема нахождения потенциала реабилитации у пациентов с полным параличом нижних конечностей.

Судя по осредненным данным, временная структура ходьбы практически не изменяется после курса тренировки. Между тем и больные, и их родственники, и врачи, работающие с пациентами, отмечают значительное улучшение их состояния, а именно большую устойчивость при ходьбе, возможность стоять более продолжительное время, способность пройти большее расстояние в экзоскелете с меньшим утомлением. Однако по клиническим данным и по данным различных шкал после курса отмечаются очень незначительные изменения. Из этого можно сделать вывод, что клинические шкалы не являются тонким инструментом отслеживания формирования навыка ходьбы в экзоскелете в процессе многодневной тренировки. Помимо этого, клинические шкалы не позволяют проследить влияние комплексной реабилитации, включающей, в частности, ходьбу в экзоскелете с чрескожной электрической стимуляцией спинного мозга или с функциональной электрической стимуляцией мышц. Это связано с тем, что такая комплексная реабилитация требует определения одномоментного влияния того или иного вида стимуляции в течение сеанса ходьбы в экзоскелете.

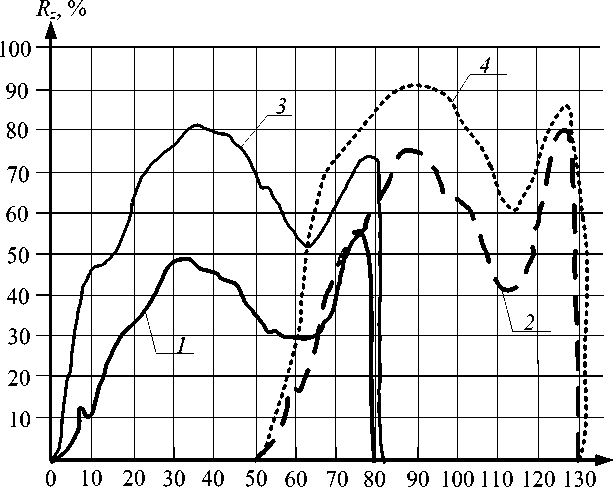

Наши исследования показали, что у двух больных выявляется существенное улучшение временных и динамических параметров ходьбы уже в первый день реабилитации непосредственно под влиянием стимуляции спинного мозга.

В частности, при ходьбе в экзоскелете у пациента Р-ко в сочетании со стимуляцией спинного мозга уже во время первого пробного сеанса отмечается снижение длительности опорной фазы на 9% на обеих ногах, значительное возрастание длительности переносной фазы: на правой ноге – на 54%, а на левой – на 46%.

Наряду с этим уменьшается длительность двуопорной фазы, на левой ноге на 14%, а на правой ноге – на 28%. Уменьшение продолжительности двуопорной фазы свидетельствует об увеличении опороспособности обеих нижних конечностей и повышении устойчивости больного при тренировке в экзоскелете в сочетании с электрической стимуляцией спинного мозга. Можно полагать, что снижение длительности двуопорной фазы связано с уменьшением периода опоры на костыли.

Уже во время первого сеанса происходят отчетливые изменения вертикальной составляющей R z опорной реакции на обеих ногах. На левой ноге амплитуда переднего толчка возрастает на 13% (80%), минимума – на 24% (36%), а задний толчок остается без изменений. На правой ноге незначительно увеличивается амплитуда переднего и заднего толчков, соответственно на 14% (96%) и 26% (75%). Отмечается сдвиг всех экстремальных значений влево по временной оси.

Полученные результаты даже одного больного позволяют выявить критерии улучшения биомеханической структуры ходьбы в экзоскелете под влиянием первого сеанса электрической стимуляции спинного мозга.

Можно полагать, что даже незначительное улучшение структуры ходьбы во время первого сеанса дает основание для благоприятного прогноза. С нашей точки зрения, такими критериями являются следующие:

-

– уменьшение длительности опорной и двуопорной фаз;

-

– увеличение длительности переносной фазы;

-

– появление двухвершинной формы вертикальной составляющей опорной реакции;

-

– увеличение амплитуды переднего и заднего толчков;

-

– сдвиг экстремальных значений опорной реакции влево по временной оси;

-

– уменьшение длительности опоры на костыли;

-

– появление фазы опоры на всю стопу.

Дальнейшие исследования ходьбы в экзоскелете у данного контингента больных должны быть направлены на изучение работы мышц при тренировке в экзоскелете, определение энерготрат, выявление отдаленных результатов комплексной реабилитации.

Заключение

-

1. Для биомеханической структуры ходьбы в экзоскелете у больных с последствиями позвоночно-спинномозговой травмы с нижней параплегией характерны увеличение длительности опорной и двуопорной фаз, снижение длительности переносной фазы, утрата двухвершинной формы вертикальной составляющей опорной реакции, сдвиг всех экстремальных значений вправо по временной оси, резкое снижение величины переднего и заднего толчков вертикальной составляющей опорной реакции.

-

2. Одним из наиболее эффективных методов реабилитации пациентов с полной нижней параплегией является сочетание ходьбы в экзоскелете с чрескожной электрической стимуляцией поясничного утолщения спинного мозга.

-

3. Под влиянием курса комплексной реабилитации, включающей ходьбу в экзоскелете в coчетании с чрескожной электрической стимуляцией спинного мозга у больных с полной нижней параплегией, отмечается незначительное изменение временных параметров и существенное улучшение динамических параметров ходьбы, что проявляется в изменении формы R z -кривой, в исчезновении асимметрии, увеличении экстремальных значений и их сдвиге влево по временной оси, в уменьшении времени опоры на костыли.

-

4. Даже незначительные положительные изменения во временной и динамической структуре ходьбы под влиянием электрической стимуляции спинного мозга являются благоприятными критериями и могут быть использованы для выявления реабилитационного потенциала и в последующем – для реабилитационного прогноза.

Список литературы Критерии освоения навыков ходьбы в экзоскелете у пациентов с последствиями позвоночно-спинномозговой травмы

- Бодрова Р.А. Комплексное восстановительное лечение лиц, перенесших травму спинного мозга // Актуальные вопросы восстановительной медицины и реабилитации больных с двигательными нарушениями: материалы межрегион. науч.-практ. конф. - Н. Новгород, 2009. - С. 106-107.

- Витензон А.С., Миронов Е.М., Петрушанская К.А., Скоблин А.А. Искусственная коррекция движений при патологической ходьбе. - М.: Зеркало, 1999. - 503 с.

- Витензон А.С., Петрушанская К.А. От естественного к искусственному управлению локомоциями. - М.: НМФ МБН, 2003. - 448 с.

- Гриценко Г.П., Витензон А.С. Биомеханические критерии оценки нарушения ходьбы при патологическом состоянии опорно-двигательного аппарата // Юбилейная научно-практическая конференция, посвященная 75-летию Центрального научно-исследовательского института экспертизы, трудоспособности и организации труда инвалидов ЦИЭТИН. - М., 2005. - С. 65-67.

- Даминов В.Д., Зимина Е.Ю., Рыбалко Н.В., Кузнецов А.Н. Роботизированные технологии восстановления функции ходьбы в нейрореабилитации. - М.: РАЕН, 2010. - 128 с.