Критерий прогнозирования течения послеоперационного периода у больных ишемической кардиомиопатией по данным магнитно-резонансной томографии

Автор: Андреев Сергей Леонидович, Усов Владимир Юрьевич, Александрова Екатерина Александровна, Шипулин Владимир Митрофанович

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 2 т.30, 2015 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты использования магнитно-резонансной томографии (МРТ) сердца для прогнозирования неблагоприятного течения послеоперационного периода у больных ишемической кардиомиопатией. Предложено использование нового критерия - индекс массы жизнеспособного миокарда (И МЖМ). Он равен отношению массы жизнеспособного миокарда (МЖМ), по данным томографии, к площади тела больного. Показано, что при значении критерия до операции 70 г/м 2 и менее прогноз течения послеоперационного периода неблагоприятен.

Ишемическая кардиомиопатия, магнитно-резонансная томография, сердечная недостаточность, реконструкция левого желудочка

Короткий адрес: https://sciup.org/14920033

IDR: 14920033 | УДК: 616.12-089.84

Текст научной статьи Критерий прогнозирования течения послеоперационного периода у больных ишемической кардиомиопатией по данным магнитно-резонансной томографии

Xроническая сердечная недостаточность (ХСН) является одной из острейших проблем современной кардиологии, ведущей к инвалидизации и смертности населения [7]. Для обозначения пациентов с ХСН и ишемической болезнью сердца (ИБС) в анамнезе был введен в клиническую практику термин ишемическая кардиомиопатия (ИКМП) – состояние, характеризующееся дисфункцией миокарда с неадекватной перфузией, вызванное обструктивным заболеванием коронарных артерий (КА) [2]. Эта патология коррелирует с процессом изменения размеров и формы левого желудочка (ЛЖ), так называемым “ремоделированием сердца”, и сопровождается крайне неблагоприятным прогнозом без адекватного лечения [6].

В большинстве случаев данного заболевания консервативное лечение становится не эффективным, что зачастую требует хирургического вмешательства. Хирургические методы, выполняемые в настоящее время у больных ХСН, включают в себя реваскуляризацию миокарда, операции по реконструкции ЛЖ, коррекцию атриовентрикулярной недостаточности, использование устройств вспомогательного кровообращения, а также трансплантацию сердца [5]. Но в ряде случаев риск операции выше возможного развития благоприятного эффекта операции. Также необходимо детальное обследование и оценка фун- кции сердца для составления плана по объему операции. Критерии прогнозирования степени риска неблагоприятных исходов у пациентов с тяжелой ИБС после операции на сердце до сих пор изучены недостаточно. При этом использование МРТ в данном отношении чрезвычайно перспективно, так как этот метод медицинской визуализации обладает высокой мягкотканной контрастностью и позволяет получать изображения сердца в различных плоскостях, благодаря чему есть возможность точно определить локализацию и распространенность ишемии миокарда, толщину стенки ЛЖ и оценить целесообразность и объем проведения оперативного вмешательства. Цель работы: оценить возможность прогнозирования течения послеоперационного периода у пациентов с ишемической кардиомиопатией после кардиохирургического вмешательства по данным МРТ.

Материал и методы

В исследование было включено 43 (40 мужчин и 3 женщины) пациента с ИКМП. Средний возраст составил 58,6±6,5 лет. Критерии включения были общеприняты для определения ИКМП: многососудистое поражение КА, конечно-систолический индекс (КСИ) >60 мл/м2, ФВЛЖ (фракция выброса левого желудочка) <40% [3].

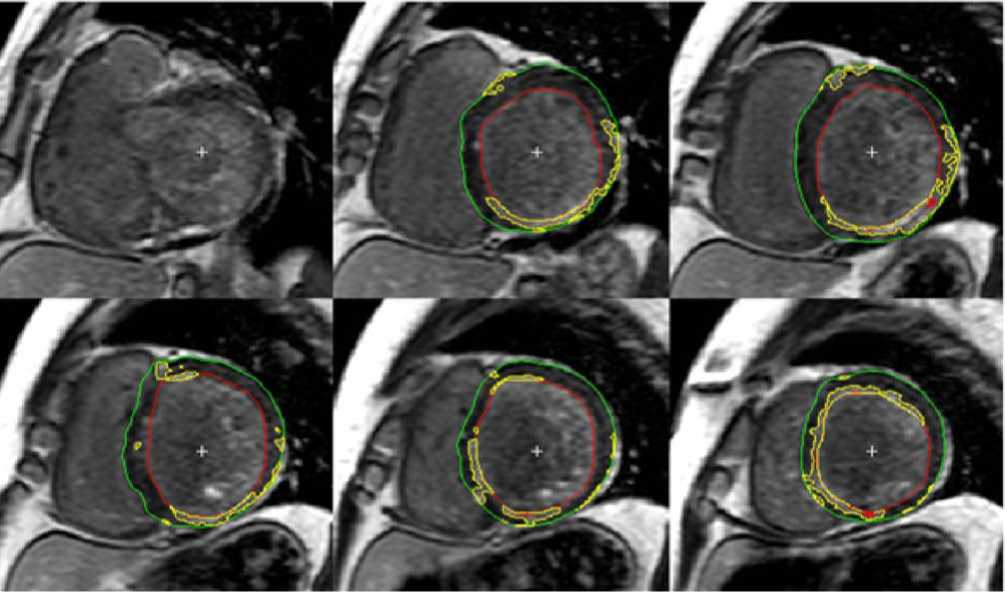

Рис. 1. Пример МР-изображения сердца по короткой оси в режиме “инверсия–восстановление” (“inversion–recovery”) в фазу отсроченного контрастирования (спустя 10–15 мин после внутривенной инъекции гадолиний-содержащего контрастного препарата)

На дооперационном этапе всем обследуемым была проведена МРТ сердца с контрастным усилением. С помощью импульсной последовательности SSFP были получены функциональные изображения миокарда в режиме “кино”. Последовательность “инверсия–восстановление” с применением методики отсроченного контрастирования дала возможность получить томограммы сердца с визуализацией постинфарктных рубцовых изменений, которые имели вид субэндокардиально расположенных однородных участков задержки вымывания контрастного препарата высокой интенсивности с четкими внешними контурами. Далее следовала обработка полученных серий изображений с использованием пакета программного обеспечения “Segment” (http://segment. . Полуавтоматически была произведена оценка глобальной сократительной функции ЛЖ, в частности, определены величины конечного систолического и конечного диастолического объемов (КСО и КДО) ЛЖ, подсчитан процент жизнеспособного (не накопившего контрастный препарат) миокарда от общей массы ЛЖ (рис. 1). Процентное содержание жизнеспособного миокарда рассчитывается как разность 100% и доли постинфарктного рубца (%).

Хирургическое вмешательство у обследованных пациентов включало коронарное шунтирование (КШ), реконструкцию ЛЖ и при необходимости – коррекцию митральной недостаточности (принцип “triple V”) [1].

В послеоперационном периоде больные разделены на 2 группы по качественным признакам: 1-я группа (31 пациент) – пациенты с неосложненным течением после- операционного периода; пациентам этой группы не потребовалось дополнительной поддержки сердечной функции, и они были выписаны без осложнений после операции. 2-я группа (12 пациентов) – у пациентов данной группы в раннем послеоперационном периоде отмечено прогрессирование сердечной недостаточности (СН), что потребовало использования внутриаортального баллона для контрпульсации в сроки до 10 дней, пациенты задержались в стационаре.

Статистическая обработка результатов проводилась с помощью пакета программ SPSS 21.0 for Windows. Нормальность закона распределения количественных показателей проверялась с помощью критерия Shapiro–Wilk. Параметры, подчиняющиеся нормальному закону распределения, описывались с помощью среднего значения (M) и стандартного отклонения (StD); не подчиняющиеся нормальному закону распределения — с помощью медианы (Me) и интерквантильного интервала (Q25–Q75). Качественные данные описывались частотой встречаемости или ее процентом. В случае нормального закона распределения для проверки достоверности различий количественных показателей в сравниваемых группах использовался t-критерий Стьюдента; критерий Mann–Whitney – в случае ненормального закона распределения. Для проверки достоверности различия качественных данных был использован критерий χ -квадрат (или точный критерий Фишера в тех случаях, когда χ -квадрат провести было невозможно). Все статистические показатели считали достоверными при p <0,05.

Результаты и обсуждение

По результатам анализа, были оценены КДО, КСО, ФВ, доля поврежденного (акинетичного) миокарда ЛЖ, МЖМ ЛЖ у предложенных групп больных, отмечено значимое различие между 2 группами по МЖМ ЛЖ: 167±37,8 г в 1-й группе, относительно 2-й группы, где МЖМ составила 136,5±28 г (p<0,05). Было выделено использование нового расчетного параметра для более точной оценки функции миокарда: предложено использование ИМЖМ, рассчитываемого как {МЖМ ЛЖ/поверхность тела} (г/м2) для оценки результатов раннего послеоперационного периода.

Дооперационные величины ИМЖМ были достоверно выше в 1-й группе, составив 83,1±21,9 г/м2, нежели во 2-й группе, где ИМЖМ составил 69,52±14,1 г/м2 ( χ 2=7,260; p<0,05). Величина ИМЖМ=70 г/м2 разграничивала группы, по данным ROC анализа. Показатель ИМЖМ ЛЖ является значимым при определении прогноза раннего послеоперационного исхода у пациентов с ИКМП. В случае определения ИМЖМ до операции менее 70 г/м2 высока вероятность прогрессирования СН в раннем послеоперационном периоде.

Влияние объема жизнеспособного миокарда у больных ИКМП на течение послеоперационного периода неоднократно изучалось. Так, крупнейшее исследование, посвященное хирургическому лечению пациентов с ИКМП, исследование STICH (Surgical Treatment for Ischemic Heart Failure), затрагивало данный вопрос [8]. Коллектив авторов во главе с B.L. Gerber [4] в своем исследовании использовали в качестве критерия жизнеспособности дис-функционирующего сегмента толщину включения контрастного препарата ≤ 50% миокарда. Достаточным для благоприятного послеоперационного прогноза у больных с ИКМП считалось наличие по крайней мере 4 сегментов с такими характеристиками.

Рассматриваемые в настоящем исследовании понятия течения послеоперационного периода у больных ИКМП и жизнеспособности миокарда являются не только определяющими в диагностике ИКМП, но также тесно взаимосвязаны между собой. Чем меньше будет наличие жизнеспособного миокарда, тем более выраженным будет снижение сократительной функции ЛЖ сердца и менее благоприятным послеоперационный прогноз. Методика подсчета жизнеспособного миокарда достаточно удобна, а предложенный индекс позволяет более персонифицированно оценивать миокардиальные резервы сократимости ЛЖ.

Таким образом, новый индекс, определяемый по данным МРТ, позволяет спрогнозировать течение послеоперационного периода и возможность развития декомпенсации кровообращения у больных с ИКМП.

Заключение

Проведенное исследование с прогнозированием послеоперационной динамики у пациентов с ИКМП дает возможность предвидеть высокую вероятность осложнен- ного послеоперационного периода благодаря предложенному критерию и, соответственно, планировать объем хирургической и консервативной помощи.

Список литературы Критерий прогнозирования течения послеоперационного периода у больных ишемической кардиомиопатией по данным магнитно-резонансной томографии

- Buckberg G., Athanasuleas C., Conte J. Surgical ventricular restoration for the treatment of heart failure//Nat. Rev. Cardiol. -2012. -Vol. 9(12). -P. 703-716.

- Cleland J.G. et al. The EuroHeart Failure survey programme a survey on the quality of care amongpatients with heart failure in Europe. Part 1: patient characteristics and diagnosis//Eur. Heart J. -2003. -Vol. 24(5). -P. 442-463.

- Felker G.M., Shaw L.K., O’Connor C.M. A standardized definition of ischemic cardiomyopathy for use in clinical research//J. Am. Coll. Cardiol. -2002. -Vol. 39. -P. 210-218.

- Gerber B.L., Rousseau M.F., Ahn S.A. et al. Prognostic value of myocardial viability by delayed-enhanced magnetic resonance in patients with coronary artery disease and low ejection fraction: impact of revascularization therapy//J. Am. Coll. Cardiol. -2012. -Vol. 59(9). -P. 825-835.

- Marchenko A., Chernyavsky A., Efendiev V. et al. Results of coronary artery bypass grafting alone and combined with surgical ventricular reconstruction for ischemic heart failure//Interact. Cardiovasc. Thorac. Surg. -2011. -Vol. 13(1). -P. 46-51.

- Pfeffer M.A., Braunwald E. Ventricular remodeling after myocardial infarction. Experimental observations and clinical implications//Circulation. -1990. -Vol. 81. -P. 1161-1172.

- Smith W.M. Epidemiology of congestive heart failure//Am. J. Cardiol. -1985. -Vol. 55. -P. 3A-8A.

- Velazquez E.J., Lee K.L., Deja M.A. et al. Coronary artery bypass surgery in patients with left ventricular dysfunction//N. Engl. J. Med. -2011. -Vol. 364. -P. 1607-1616.